热环境下人体局部皮肤湿敏感性的分布特征

李宁宁, 张昭华,2, 徐苏红, 郑子奕, 李霄羽

1. 东华大学 服装与艺术设计学院, 上海 200051; 2. 东华大学 高性能纤维及制品教育部重点实验室, 上海 201620)

服装的热湿舒适性是服装舒适性的重要评价指标之一,在热湿舒适状态的实验过程中,湿感觉作为人体的基本感觉是一种特殊的存在。因为人体没有特定的湿觉感受器[1],人们似乎通过复杂的多感官整合来“学习”感知皮肤与潮湿表面接触或产生汗液时所经历的潮湿[2-3],是人体皮肤的温度感受器、机械感受器共同对外界刺激做出的感觉判断[4]。

Gagge 在1937年提出皮肤湿度[5]这一生理变量,并提出皮肤湿度为0.3是人体舒适的临界点。作为一种特殊的基本感觉,国内外对湿感觉进行了较多的研究。先前的研究主要集中在外部刺激引起局部皮肤湿感知方面。学者们通过改变材料含水量、材料类型(薄粘胶织物、厚粘胶织物和棉垫)、材料与皮肤的接触方式(静态和动态)[3,6-7]、局部施加不同的外界温度和压力[8-9]来研究皮肤对湿感觉的感知。但人是恒温动物,在热环境或者运动情况下,人体可通过出汗和汗液蒸发带走热量,保证人体体温在正常的范围内。人体主动出汗也可以引起皮肤湿润,产生湿觉感知,然而少有研究调查运动引起体温升高的过程中,主动出汗引起的皮肤湿感觉以及人体对局部皮肤湿感觉的差异[10-12]。

本文在热环境条件下,研究人体主动出汗时湿敏感性的局部分布特征,探讨主观湿感觉与物理皮肤湿度之间的关系,为运动服装、功能服装的设计提供数据参考。

1 实验部分

1.1 实验服装

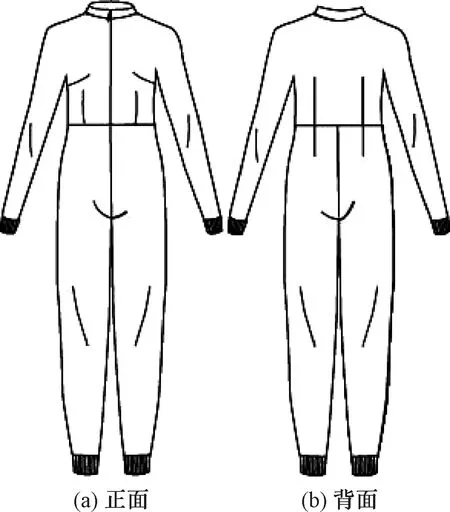

实验服装的设计原则是为了尽可能减少服装与皮肤之间的摩擦,避免衣下空气与外界的对流交换,从而将研究重点放在蒸发散热的情况下,探究局部皮肤的湿感觉分布。本文实验服装采用弹性针织织物(锦纶/氨纶(86/14)),其基本性能如表1所示。臀腰部以及女性胸部隆起而产生的松量用省道的方法收紧;为起到良好的封闭效果,用罗纹针织织物(100% 棉)束紧袖口和脚口,紧身立领束紧领口,用拉链有效防止服装内外空气交换且方便穿脱。服装款式如图1所示。

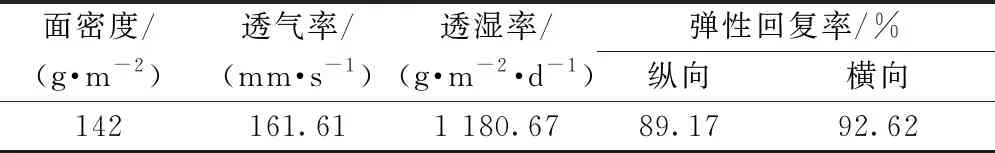

表1 实验面料基本性能参数

图1 服装款式图

1.2 受试者

受试者为6名在校女大学生,身体健康,自愿参与实验,其基本信息为:年龄(23±1) 岁,身高(162±2.97) cm,体重(50.67±3.27) kg。

实验前向每位受试者介绍实验条件和流程,签知情同意书,受试者参与实验时间不在其生理期内。在实验测试前48 h,受试者避免进行剧烈运动以及摄入咖啡因或酒精,以确保实验当天具有良好的身体状况。

1.3 实验条件及测试部位

1.3.1 实验条件

实验在温湿度可控的人工气候舱中进行,环境温度为(30±1) ℃,相对湿度为(35±1)%,风速在0.3 m/s以下。

1.3.2 测试部位

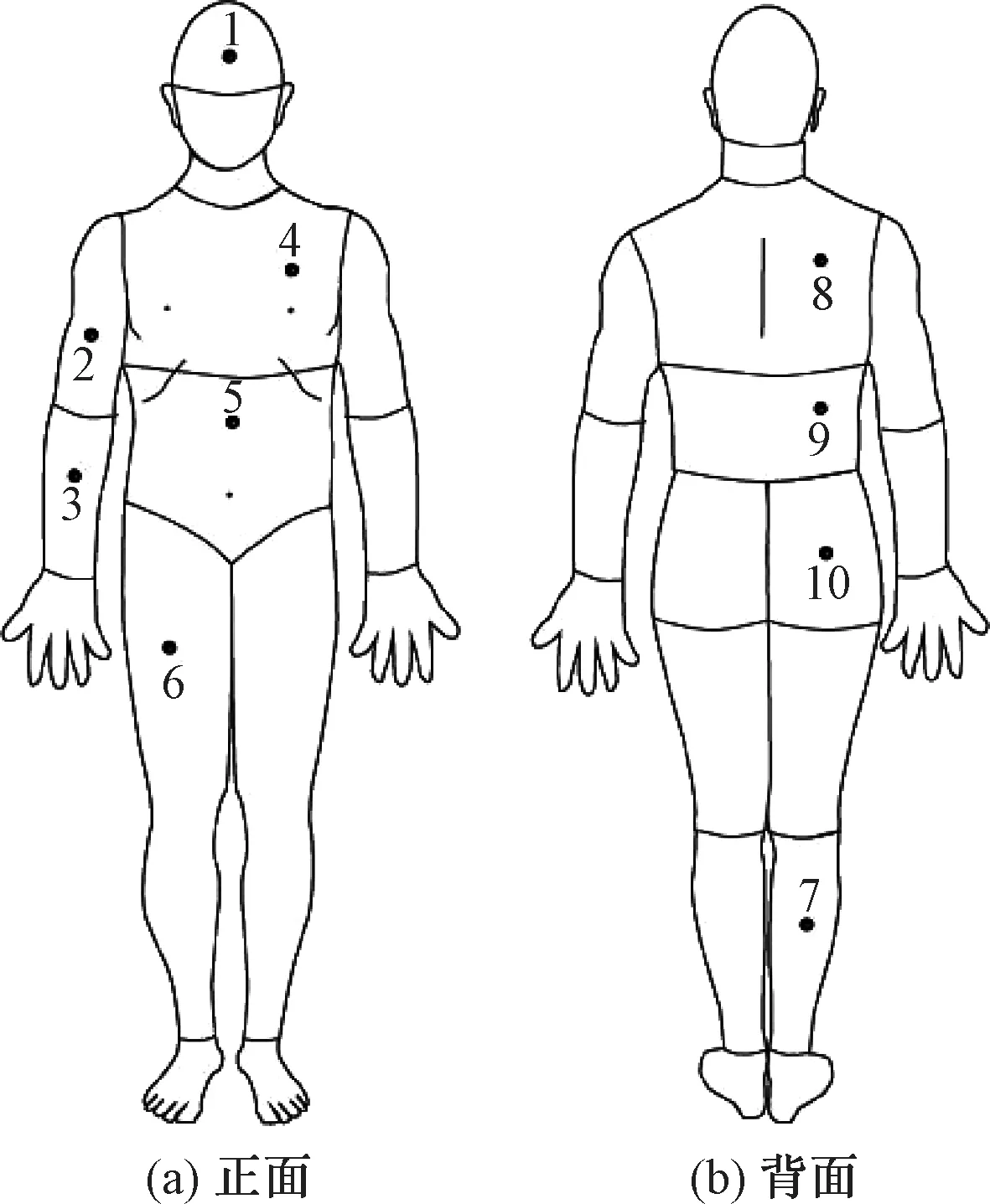

选择10个身体部位作为温湿度的测试部位,分别为上额、上臂、小臂、前胸、前腹、大腿、小腿、上背、下背和臀部,测试点的位置如图2所示。

1—前额; 2—上臂; 3—下臂; 4—前胸; 5—前腹; 6—大腿; 7—小腿; 8—上背; 9—下背; 10—臀部。

1.4 测试指标

1.4.1 客观测试指标

1.4.1.1平均皮肤温度 皮肤温度的采集使用DS 1922L型 iButton温湿度传感器(美国Maxim公司)。依据ISO 9886—2004《人类工效学 热疲劳的生理测量评价》,在皮肤的8个位置记录局部皮肤温度,并根据下式计算平均皮肤温度(Tsk):

Tsk=T前额×0.07+T上胸×0.175+T肩胛骨×0.175+T上臂×0.07+T下臂×0.07+T手背×0.05+

T大腿×0.19+T小腿×0.2

(1)

式中:T前额、T上胸、T肩胛骨、T上臂、T下臂、T手背、T大腿、T小腿分别为前额、上胸、肩胛骨、上臂、下臂、手背、大腿、小腿部位的皮肤温度,℃。

1.4.1.2皮肤湿度 根据Gagge提出的皮肤湿度定义,局部皮肤湿度计算公式为:

(2)

(3)

Dsk=0.01×RHi×Dss

(4)

(5)

式中:W局部为局部皮肤湿度;Psk为皮肤表面的蒸发潜热,W/m2;Pmax为完全湿润的皮肤的最大蒸发潜热,W/m2;Dsk为皮肤表面的水蒸气压,Pa;De为环境的水蒸气压,Pa;Dss为皮肤表面的饱和蒸汽压,Pa;RH为环境相对湿度,%;RHi为局部皮肤i的相对湿度,%;Ta为环境温度,℃;Ti为局部皮肤i的温度,℃。平均皮肤湿度(W)计算方法与平均皮肤温度计算方法相同,采用八点法进行计算。

1.4.1.3出汗量、汗液蒸发量及蒸发效率 采用PBK 989型电子重量计(瑞士MERTTLER TOLEDO公司),称量实验前、后的裸体体重,以及饮用水、毛巾和服装的质量。出汗量(G1)根据下式进行计算:

G1=m1-m1′+m2-m2′

(6)

式中:m1、m1′为实验前、后受试者的半裸体(仅穿着紧身内衣裤)体重,kg;m2、m2′为实验前、后饮用水的质量,kg。

汗液蒸发量(G2)的计算公式为

G2=G1-(m3′-m3)-(m4′-m4)

(7)

式中:m3、m3′为实验前、后毛巾和服装的质量,kg;m4、m4′为实验前、后袜子和鞋子的质量,kg。

汗液蒸发效率(η)的计算公式为

(8)

1.4.2 主观测试指标

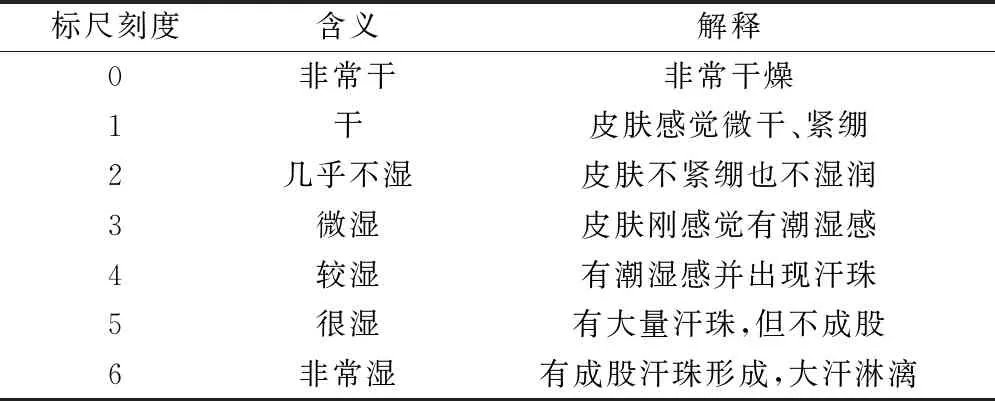

实验过程中,受试者需要对局部湿感觉进行主观评价,采用的主观评价标尺及标尺中数值含义描述如表2所示。

表2 局部湿感觉标尺含义

1.5 湿敏感度的评价指标

采用2种指标确定湿敏感度,具体如下:1)按照局部湿感觉出现的先后时间进行定义,若某一局部区域,在某一时刻有超过50%的受试者感受到了湿,记录此时的时间(min),表征局部湿敏感性,湿感觉出现的时间越早,表明该部位对湿越敏感;2)按照局部感到湿的评价频数进行定义,在整个实验过程中,以某一身体部位被评价为湿的总频数(即感受到湿的次数),表征局部身体部位对湿感觉的敏感性,即频数越大局部湿敏感性越强。

1.6 实验流程

实验流程具体分为4个阶段。

1)准备阶段:受试者穿着自己的单层衣服在人工气候舱平衡40 min后,脱去外衣,使用3M透气医用胶带将iButton温湿度传感器贴在对应的10个身体部位(见图2)以及手背处,佩戴心率带;测量并记录受试者的半裸体体重、鞋袜、衣服和毛巾,以及实验前饮用水的质量。

2)静坐阶段(0~10 min):受试者穿着实验服装静坐平衡10 min,期间每5 min使用IRT 6520耳温枪(德国博朗公司)测量受试者的耳道温度,每5 min进行主观感觉评分。

3)运动阶段(10~50 min):受试者在跑台上以5 km/h的步行速度运动40 min,每隔5 min增加跑步机的坡度2%,直到达到14%的坡度。期间每5 min采用耳温枪测量耳道温度,受试者按照图2所示的身体部位划分,逐一评价各部位是否感觉到了湿;若感觉到了湿,则进一步使用表2的湿感觉标尺,给出具体的湿感觉强度评分。实验过程中,受试者可根据需要饮用矿泉水。

4)后整理阶段:实验结束后迅速脱下实验服装(内衣除外),装入密封袋并让受试者用毛巾擦干身上多余汗液,称量受试者的半裸体体重、鞋袜、服装和毛巾以及剩余饮用水的质量。

1.7 数据分析方法

在本文实验中,自变量为身体部位(10个部位)和时间(10个时间段,间隔5 min),因变量为平均皮肤温度、局部皮肤湿度、局部湿感觉。使用SPSS 25.0软件进行统计分析,所有主观评价数据均经过归一化处理[13],采用Shapiro-Wilk Test(W检验)进行数据的正态性检验;使用频数来分析局部湿感觉的敏感性分布;采用Kendall(肯德尔)相关性和一元回归分析来评估主观湿感觉与客观湿度测量的关系;显著性水平设定为P<0.05,数据用(平均值±标准差)表示。

2 结果与分析

2.1 客观生理数据

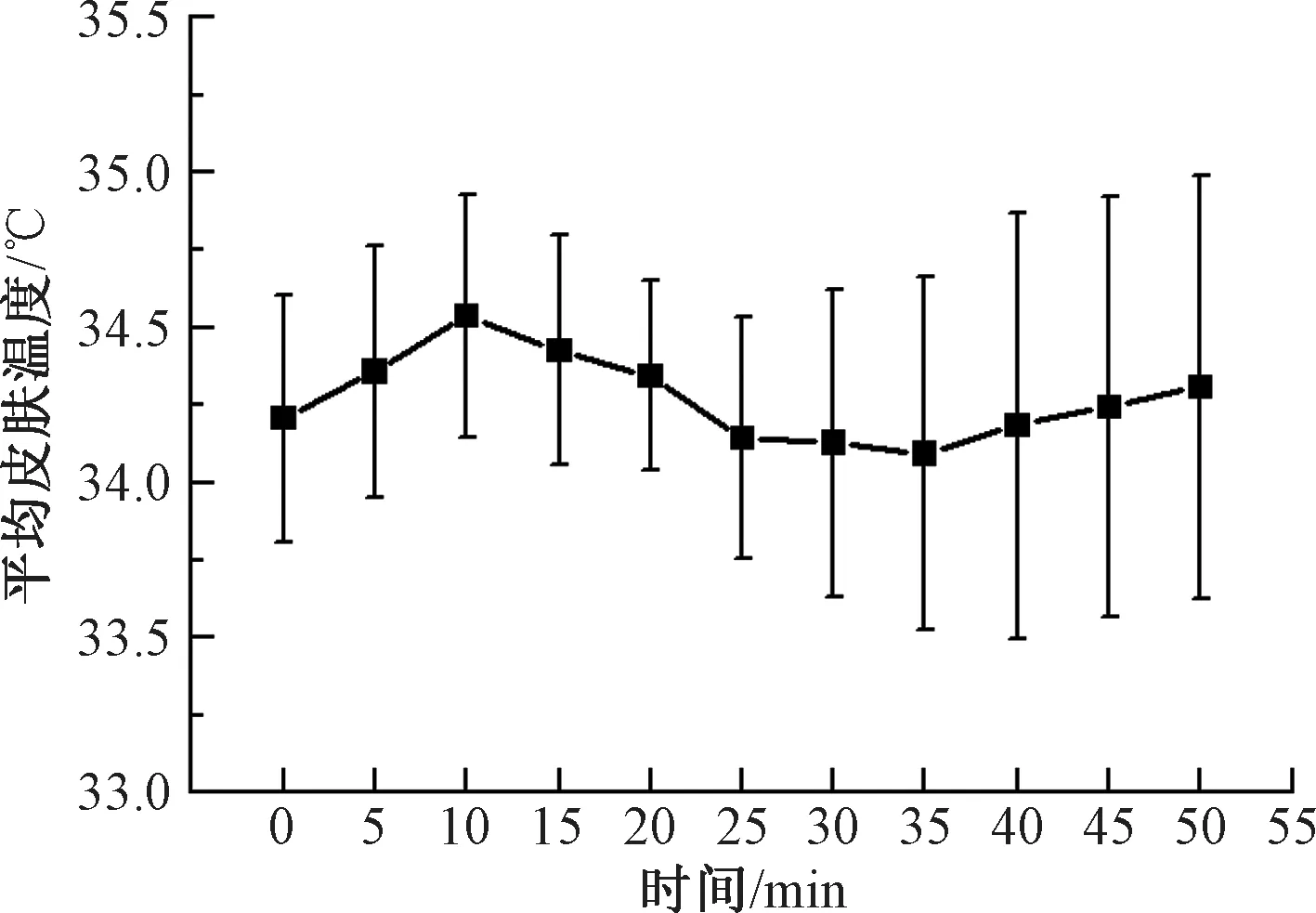

2.1.1 平均皮肤温度

实验过程中平均皮肤温度变化如图3所示。可以看出,平均皮肤温度波动不大,最大温差小于0.5 ℃。

图3 平均皮肤温度

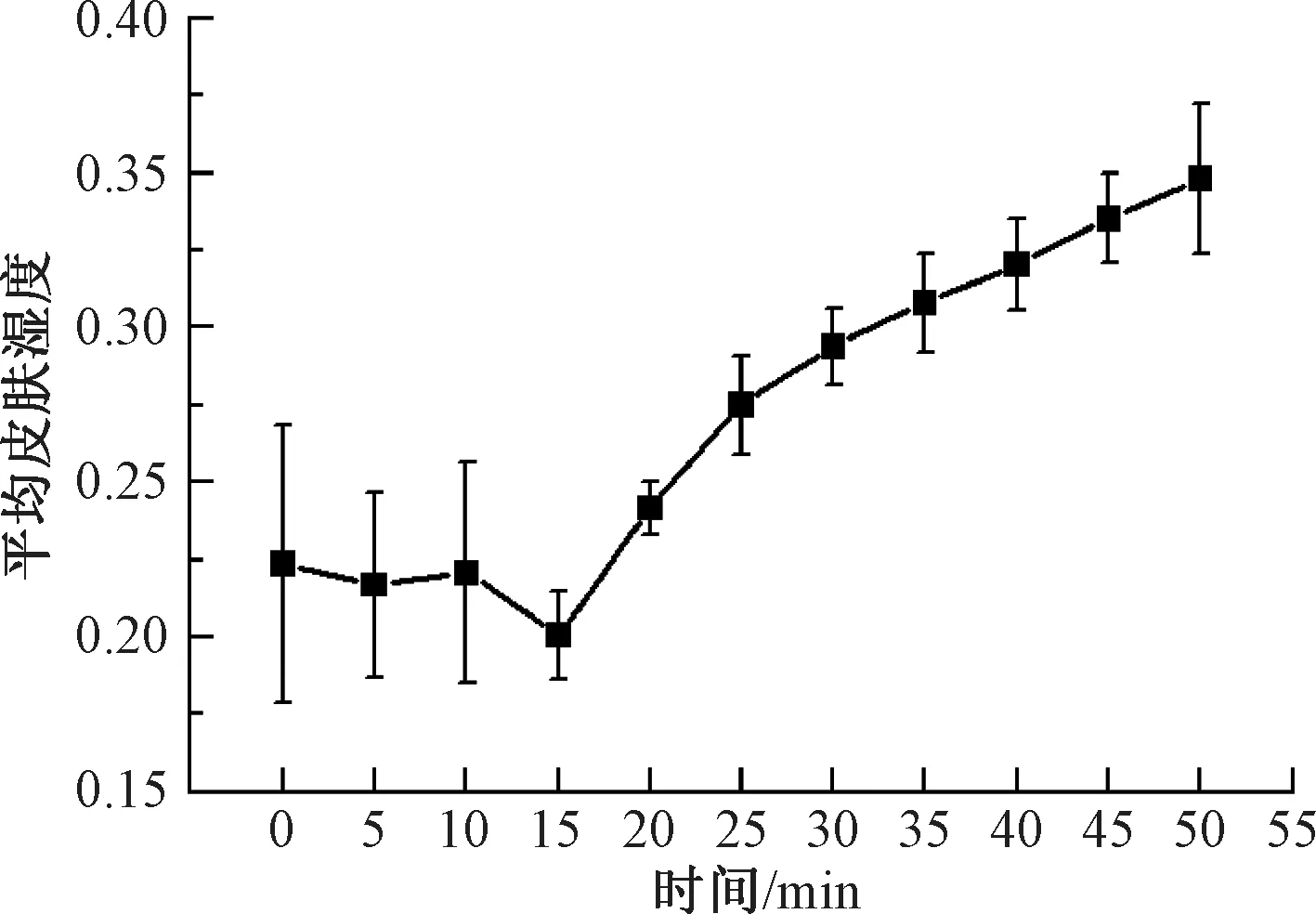

2.1.2 平均皮肤湿度

实验过程中平均皮肤湿度如图4所示。可知,平均皮肤湿度随着时间呈现先下降再上升的趋势。平均皮肤湿度在静坐阶段(0~10 min)以及运动阶段初期(10~15 min)呈现下降趋势;15~50 min阶段呈现上升趋势,平均皮肤湿度的变化范围为0.212~0.349。

图4 平均皮肤湿度

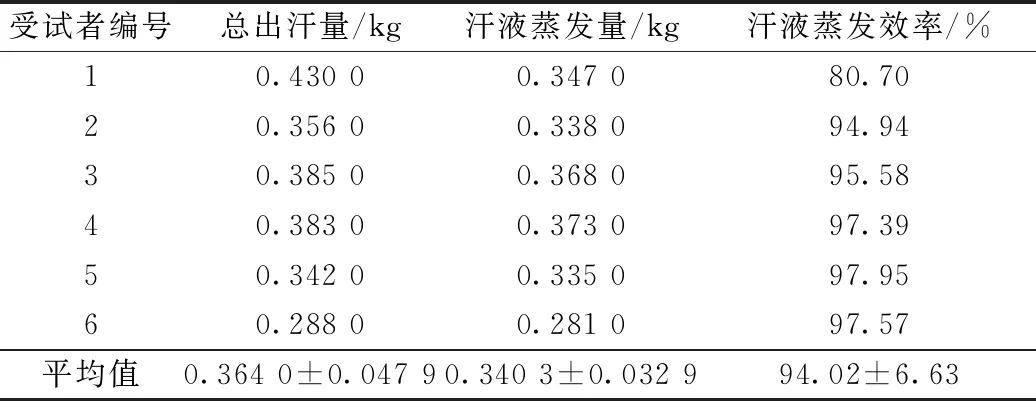

2.1.3 出汗量及汗液蒸发量

表3示出6位受试者的出汗量和汗液蒸发率。结果表明,在实验环境温度为30 ℃时,所穿着的服装仍具有较好的汗液蒸发效果,平均汗液蒸发效率达到94%。将受试者随机分为2组,采用单因素方差分析(ANOVA)结果表明,受试者的总出汗量(F(1,4)=2.273,P=0.206>0.05)、汗液蒸发量(F(1,4)=0.575,P=0.490>0.05)及汗液蒸发效率(F(1,4)=2.213,P=0.211>0.05)没有显著性差异,说明该实验条件下受试者之间的基础生理指标保持一致。

表3 出汗量及汗液蒸发量

2.2 局部皮肤湿敏感性分布

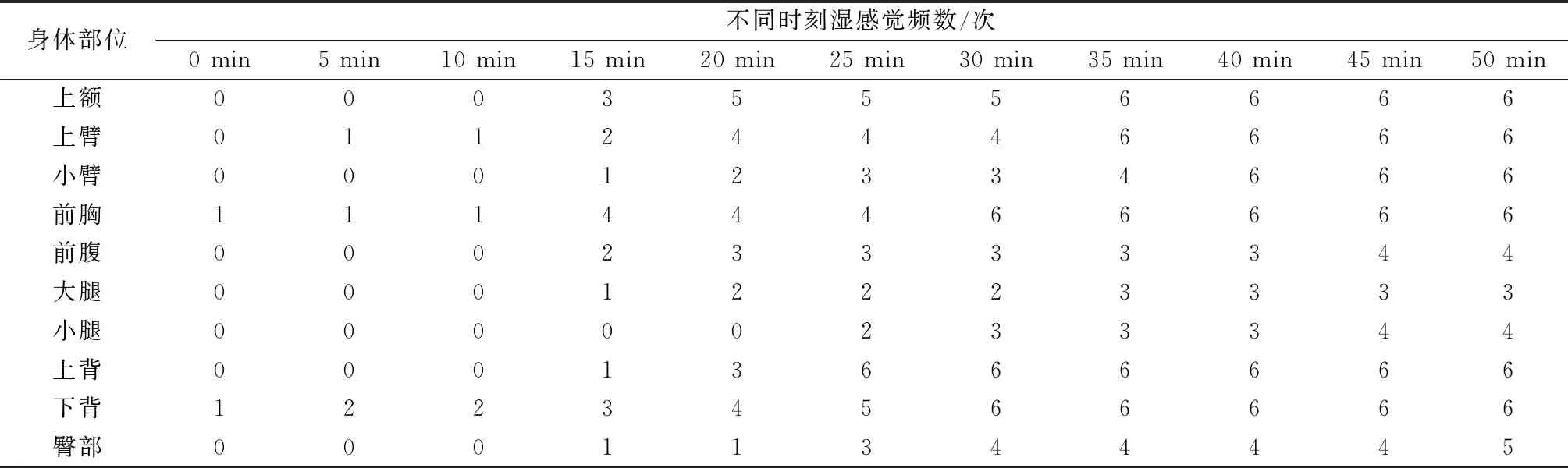

以局部湿感觉出现的先后时间为评价指标,分析结果如表4所示。可以看出,测试时间达到15 min时,局部湿感觉评价频数超过50%的身体部位为上额、前胸和下背;20 min时身体部位为上臂、前腹和上背,25 min时为小臂和臀部,30和35 min时分别为小腿和大腿。

根据表4将人体10个部位按湿敏感性出现的先后时间顺序分成高、中、低3个分区,即:运动10~15 min时出现湿感觉的部位为高敏感区(上额、前胸和下背);运动15 ~25 min时出现湿感觉的部位为中敏感区(上臂、前腹、上背、小臂和臀部);运动大于25 min时出现湿感觉的部位为低敏感区(小腿和大腿)。

表4 各时刻受试者局部部位感觉到湿的频数

以局部感到湿的频数为评价指标,分析结果如图5所示。整个实验所有受试者共进行334次评价,其中下背的湿感觉评价次数最多,占总评价次数的14.07%;其次是前胸,占比为13.47%;大腿和小腿的评价次数相同,占比为5.69%。

图5 受试者局部部位感到湿的频率

根据图5将人体10个部位按湿感觉评价的频数分成高、中、低3个敏感性分区,即评分次数占比高于12%的身体区域归为高敏感区(下背、前胸和上额),在6%~12%之间的身体区域归为中敏感区(上臂、上背、小臂、臀部、前腹),低于6%的身体区域归为低敏感区(大腿和小腿)。

由以上分析可见,上述2种方法均可将人体的局部湿敏感性划分为3个分区:即高敏感区为下背、前胸和上额;中敏感区为上臂、前腹、上背、小臂和臀部;低敏感区为大腿和小腿。

2.3 主观湿感觉强度与客观皮肤湿度关系

采用Kendall(肯德尔)相关系数对各测试部位的主观湿感觉评分与客观皮肤湿度的关系进行分析。相关性系数r及显著性水平P的结果如下:上额(r=0.972,P<0.001)、上臂(r=0.844,P<0.001)、小臂(r=0.785,P<0.001)、前胸(r=0.844,P<0.001)、前腹(r=0.823,P<0.001)、上背(r=0.860,P<0.001)、下背(r=0.807,P<0.001)、臀部(r=0.850,P<0.001) 均具有显著的相关性,说明人体能够对这些身体部位的皮肤湿润程度做出较为准确的判断;而大腿(r=0.337,P=0.156)、小腿(r=0.42,P=0.085)不具有显著相关性,说明人体对大腿、小腿的湿润程度判断较不准确。

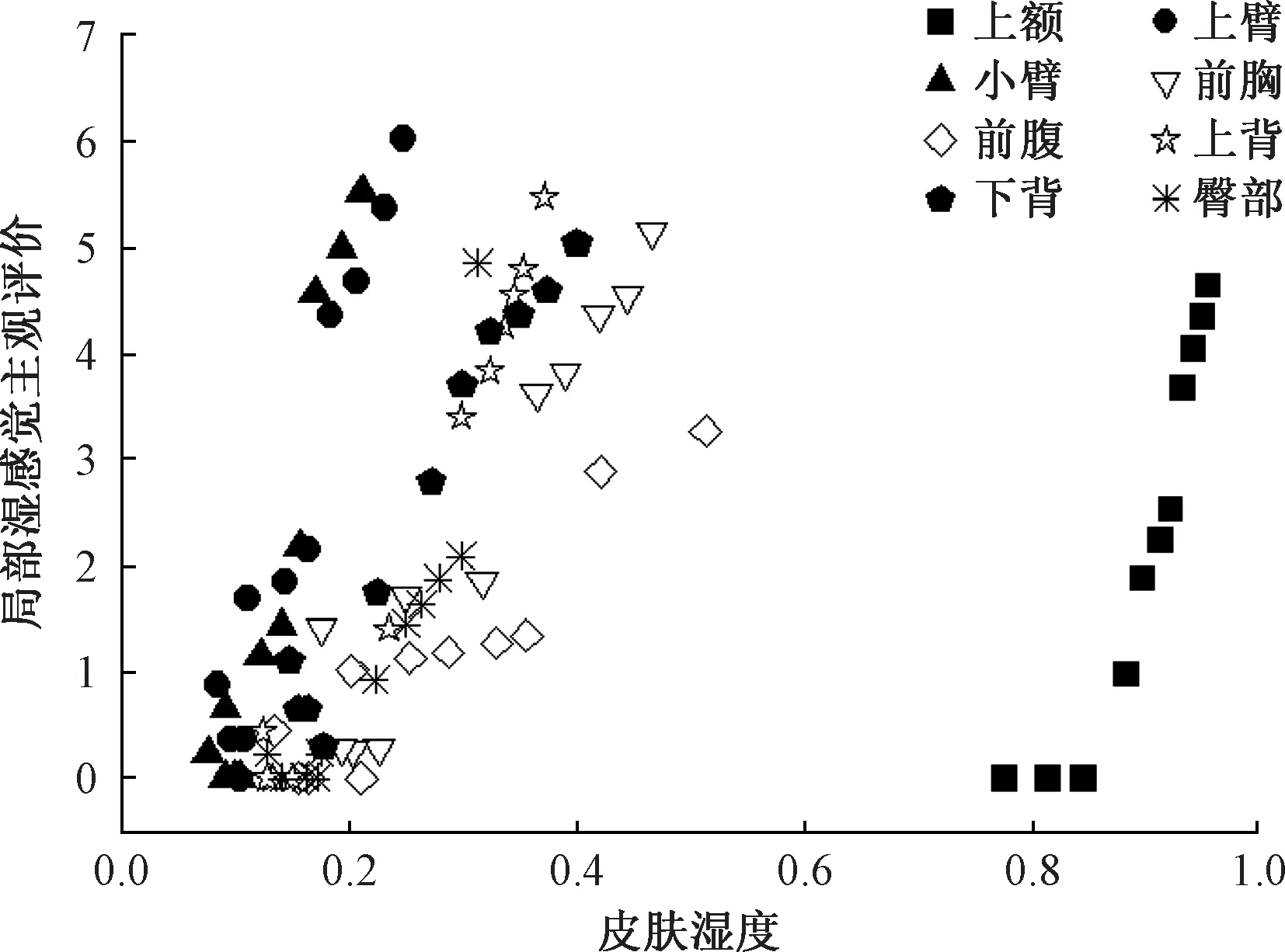

将除大腿与小腿外的其他身体部位的皮肤湿度与相应的局部湿感觉主观评分之间构建散点图,结果见图6。可以发现,上额、上臂、小臂部位的数据点明显偏离其他测试部位。上额出现明显偏离的原因可能是测量皮肤湿度时,额头部位没有服装遮盖,而其他部位测量的是衣下湿度,使得上额湿度数据明显高于其他身体部位。手臂的皮肤湿度较低,但主观湿感觉较高,可能是因为腋下出汗影响了对手臂湿感觉的判断,因此,这3个部位的数据也被剔除。

图6 局部部位湿度与湿感觉评分间的散点图

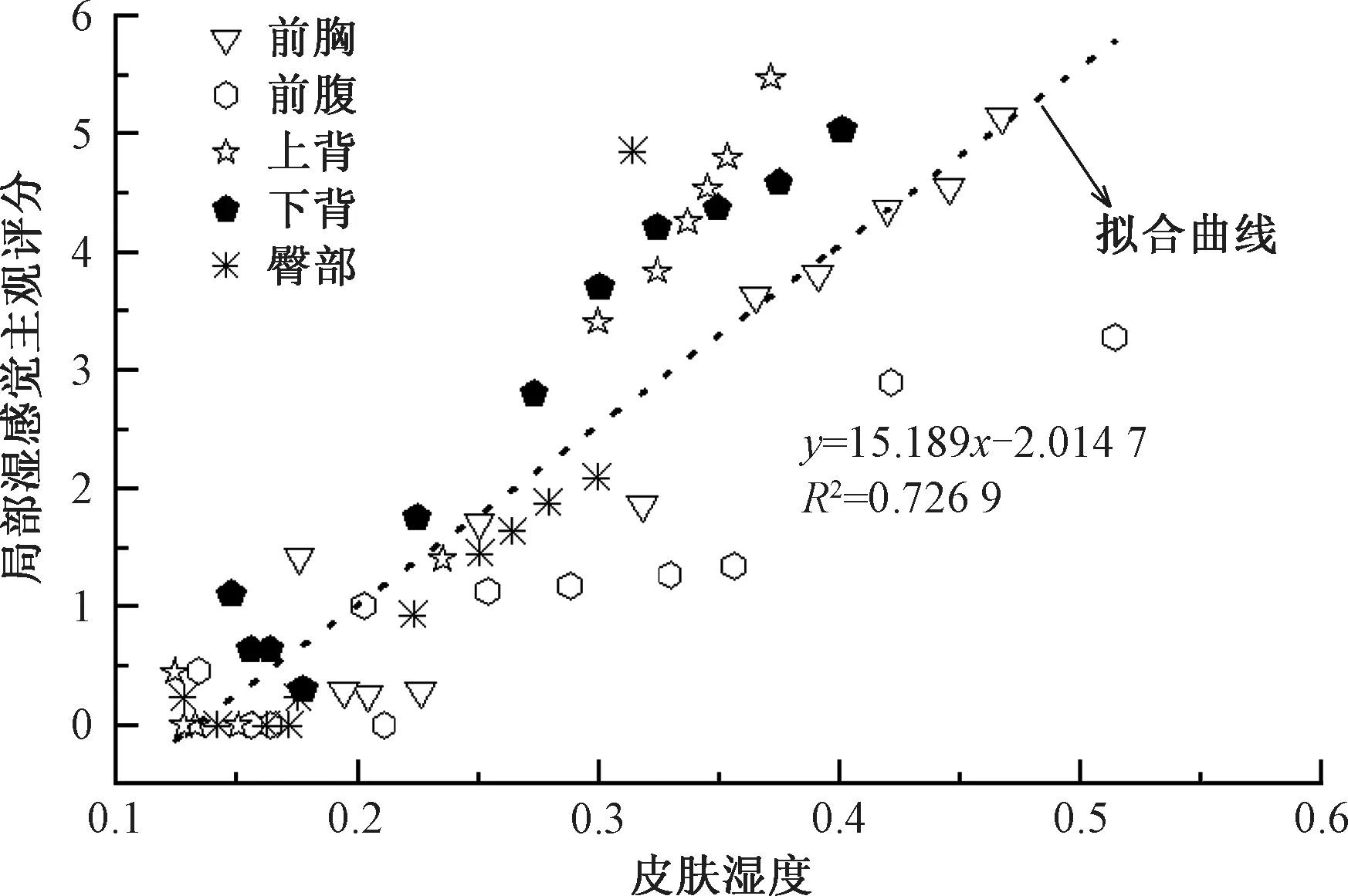

最后,仅对人体躯干部位的局部皮肤湿度(x)和主观湿感觉评分(y)进行线性拟合,结果如图7所示。可知,数据呈现较好的聚合效果,拟合方程为:y=15.189x-2.014 7,判定系数为R2=0.726 9,P<0.05。说明物理皮肤湿度对主观湿感觉的解释程度是有限的:一方面是由于湿度传感器的平台效应,在相对湿度接近饱和状态时,传感器无法继续记录出汗量;另一方面也说明除物理皮肤湿度外,还有其他因素,例如服装的材料、服装的宽松度、着装时服装对人体产生的压力等均会影响人体对湿感觉的感知。

图7 局部部位湿度与主观湿感觉评分的相关性

3 结 论

本文研究在热环境中穿着贴体连身实验服进行跑步运动时,人体局部皮肤湿敏感性的差异与分布特征,得出如下主要结论。热环境中可将人体全身皮肤划分为3个湿敏感区,即高敏感区为上额、前胸、下背;中敏感区为上臂、前腹、上背、小臂、臀部;低敏感区为小腿和大腿。在运动服装设计时,可通过在高敏感区配置吸湿快干面料,并增加服装局部通风等方法,促进汗液蒸发干燥,缓解人体因局部皮肤高湿所带来的不舒适感。躯干部位的主观湿感觉与客观皮肤湿度之间存在线性关系。

本文采用了同一种服装材料制成实验服装,而服装的设计因素,如通风性与合体性可能会引起皮肤与服装在间歇接触的过程中,造成人体皮肤湿敏感性局部分布的差异性。另外,在低温环境中的湿冷作用是否会影响湿敏感性的局部分布特征,这些问题值得未来进一步深入研究。