减氮对玉米黄草乌间作优势的影响*

梅富鹏,黄之远,2,3,吴加香,2,3,寸梦壵,2,3,赵桂茹,李世华,杨旺福,字淑慧,2,3

(1.云南农业大学 农学与生物技术学院,云南 昆明 650201;2.云南农业大学,西南中药材种质创新与利用国家地方联合工程研究中心,云南 昆明 650201;3.云南农业大学,云南省药用植物生物学重点实验室,云南 昆明 650201)

玉米是重要的传统旱地作物[1],在农业生产中经常和其他作物间作[2]。如玉米与豆科作物间作,不仅能减少氮肥施用量,还能促进作物对氮素的吸收利用以获得高产[3-5];但在减少氮肥施用量的情况下,玉米与非豆科作物间作能否发挥间作优势的报道相对较少,特别是鲜有与高寒山区药用植物间作的研究。间作作为一种集约化、可持续的农业种植模式,在国内外得到广泛的应用[6-7]。相较于单作,间作通过促进种间作用或时空生态位分离,提高养分、水分和光能等资源的高效利用[8-10],实现多样性防治病虫害及提高产量的目的[11-12]。目前,农业生产中为了获得高产,施用大量化肥并偏施氮肥,过量氮肥导致肥料利用率低,氮素流失,进而对水体造成污染[13-14]。如何减少氮肥投入,是发展可持续农业目前面临的重要问题。

黄草乌(Aconitum vilmorinianum)是云南独具特色的中药材,主要种植在海拔2 100~2 600 m 的高寒冷凉山区和半山区,其药用部位为侧生块根,具有祛风散寒、活血止痛和解毒消肿的药理作用[15],是云南白药、云南红药、百宝丹、无敌膏和虎力散等多种名药的重要原料。随着生物医药大健康产业的发展,黄草乌需求量逐年攀升,野生资源逐年锐减,栽培面积逐年递增。由于受高寒山区有限耕地的限制,药农多采用单作高肥水投入方式连年种植黄草乌以获取高产,导致其病虫害逐年加重,产量逐年减低,既影响了药材品质,也制约了黄草乌种植产业的可持续健康发展。课题组前期利用玉米与黄草乌间作开展黄草乌多样性种植试验,发现2 种作物间作能提高黄草乌根际土壤微生物群落的丰富度和多样性(另文发表),但鲜有关于减氮施肥的玉米与黄草乌间作能否发挥间作优势的报道。因此,针对高寒山区中药材种植过程中出现的“粮药争地”现象,本研究通过玉米与乌头属药用植物黄草乌间作,探讨减少玉米氮肥施用量对2 种作物间作优势的影响,以期为高寒山区发展玉米与黄草乌间作种植提供技术支持,也为在云南及其他相似地方推广应用该间作模式提供一定的依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点及供试品种

试验在云南省昆明市禄劝县撒营盘镇书西村委会干海子村 (N25°91′,E102°57′)进行,试验地平均海拔2 400 m,年平均气温11 ℃,年降雨量960 mm。土壤为沙壤土,土质疏松,有机质含量46.420 g/kg,全氮含量2.870 g/kg,碱解氮含量178.300 mg/kg,全磷含量1.009 g/kg,有效磷含量63.990 mg/kg,全钾含量14.010 g/kg,pH 值7.99。前茬作物为黄草乌。供试玉米品种为金玉2 号,购于云南会丰种业责任有限公司,该品种适应性广(海拔1 180~2 500 m),抗逆性强,综合性状好,株型半紧凑[16],近几年在西南山区种植面积较大;黄草乌(A.vilmorinianum)选用云南农业大学2016 年选育的新品种滇草乌1 号。

1.2 试验设计

采用随机区组设计,设IN (玉米常规施氮肥间作黄草乌)、IN20 (玉米减氮20%间作黄草乌)、IN40 (玉米减氮40%间作黄草乌)、IN60 (玉米减氮60%间作黄草乌)、MS (玉米常规施氮单作)和AS (黄草乌常规施肥单作),共6 个处理,每个处理设3 个重复。试验地周围设0.5 m 走道,0.1 m 保护行,小区长10 m,宽3 m,面积30 m2。玉米采用等行距种植,行距0.8 m,株距0.2 m,每穴种2 株,单作种植密度62 505 株/hm2,间作种植密度34 485 株/hm2;黄草乌采用宽窄行种植,宽行0.7 m,窄行0.3 m,株距0.2 m,单作种植密度100 005 株/hm2,间作种植密度68 970 株/hm2。

2020 年1 月6 日选取当地当年收获的黄草乌新鲜健康侧生块根,大小均匀一致、无病虫害、具芽头,每个质量为10~15 g,采用常规条播种植方式播种,4 月20 日采用点播种植方式播种玉米。黄草乌施肥参照当地常规施肥方法,农家肥作为底肥施用,施用量为16 245 kg/hm2,不施追肥。玉米施用氮肥为尿素 (含氮量46.4%),磷肥为过磷酸钙 (含磷量16%),钾肥为硫酸钾 (含钾量51%);不施基肥,于2020 年5 月31 日进行第1 次追肥,常规施肥处理纯氮、磷、钾施用量分别为144、243 和72 kg/hm2;2020 年8 月9 日进行第2 次追肥,常规施肥处理纯氮、磷、钾施用量分别为96、162 和48 kg/hm2;各减氮处理按照相应比例减少氮肥用量。

1.3 测定指标及计算方法

在玉米抽雄期、黄草乌初花期及两作物收获期进行生长和产量指标测定。测定生长指标时,在各小区内随机选5 株代表性植株,测定自然株高和茎粗;收获期,取玉米茎叶和穗以及黄草乌地上部茎叶,在103 ℃下杀青30 min,75 ℃烘干至恒质量;收获后取黄草乌块根于50 ℃烘干至恒质量[17],称其干质量,用于分析两作物产量优势。将烘干后的黄草乌块根磨成粉末,参照1977 年版《中华人民共和国药典:一部》中雪上一枝蒿相应物质含量测定的方法,检测黄草乌块根浸出物和总生物碱含量。通过计算得出收获指数、土地当量比和单位面积产量净效应。

(1)收获指数(HI)[18]:

式中:经济产量为玉米籽粒产量和黄草乌块根产量。

(2)土地当量比(LER)[19]:

式中:Yip为草乌的间作产量,Ysp为草乌的单作产量,Yim为玉米的间作产量,Ysm为玉米的单作产量。

(3)单位面积产量的净效应(NE)[20]:

式中:Y1和Y2分别为间作中玉米和黄草乌的实际产量,EY1和EY2分别为玉米和黄草乌的预期产量,即单作产量和土地占有率的乘积;M1和M2分别为单作玉米和黄草乌的产量,LS1和LS2分别为玉米和黄草乌间作中的土地份额(根据间作和单作中某一作物的密度计算)。

1.4 数据处理

采用Excel 2019 进行数据整理;用SPSS 26 对所有指标进行单因素方差分析和LSD 检验,显著水平为P<0.05;采用GraphPad Prism 8 软件作图。

2 结果与分析

2.1 玉米减氮对两作物间作优势的影响

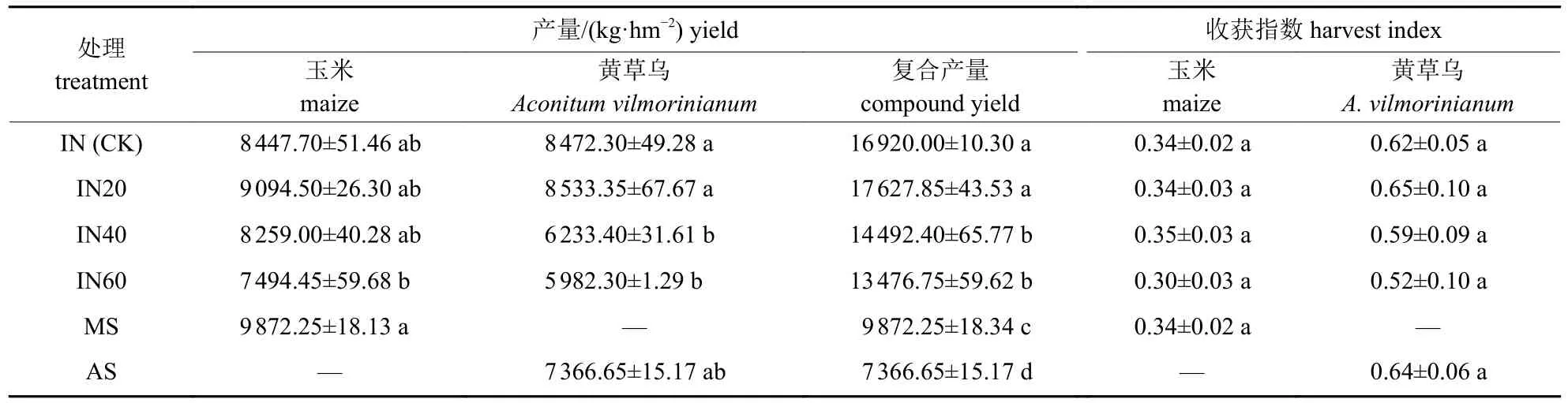

由表1 可知:减氮对间作玉米和黄草乌产量均产生明显影响。与MS 和AS 处理相比,IN 处理可显著提高间作系统复合产量(P<0.05),分别提高71.4%和129.7%,IN 处理的黄草乌产量有所增加,但与AS 处理相比差异不显著(P>0.05)。间作减氮处理下,随着玉米减氮比例增加,2 种作物的产量及复合产量均呈降低的趋势。与IN处理相比,IN20 处理的玉米、黄草乌产量及复合产量小幅增加 (P>0.05),IN40 和IN60 处理的玉米产量分别降低2.3%和13.1% (P>0.05)、黄草乌产量分别降低35.9%和41.6% (P<0.05)、复合产量分别降低16.8%和27.0% (P<0.05)。间作减氮处理对玉米和黄草乌的收获指数均无显著影响。可见,玉米减氮20%与黄草乌间作有利于2 种作物产量的增加。

表1 不同处理产量及收获指数比较Tab.1 Comparison of yield and harvest index of different treatments

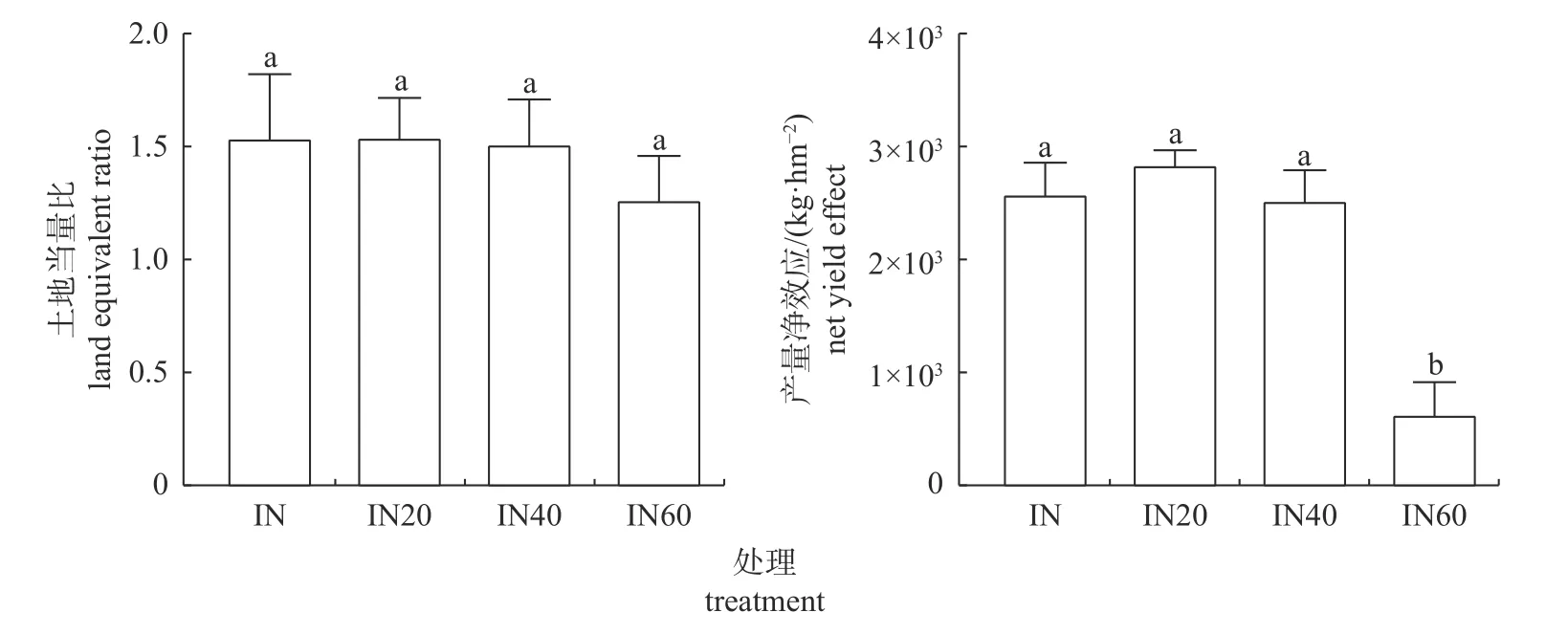

由图1 可知:所有间作处理的土地当量比均大于1,IN 和IN20 处理的土地当量比最大 (1.54),比最小的IN60 处理提高了21.6%,但处理间差异均不显著 (P>0.05);减氮可显著影响单位面积产量净效应(NE),所有间作处理的NE 值均大于0,最大为IN20 处理的2 837.57 kg/hm2,其次是IN 处理的2 577.57 kg/hm2和IN40 处理的2 523.12 kg/hm2,最小为IN60 处理的626.98 kg/hm2,其中IN60 与其他处理差异显著(P<0.05)。可见,玉米减氮与黄草乌间作能提高土地利用率,且减氮20%的单位面积产量净效应最高。

图1 4 种间作处理的土地当量比和产量净效应Fig.1 Land equivalent ratio and net yield effect of four intercropping treatments

2.2 不同处理对作物生长性状及生物量的影响

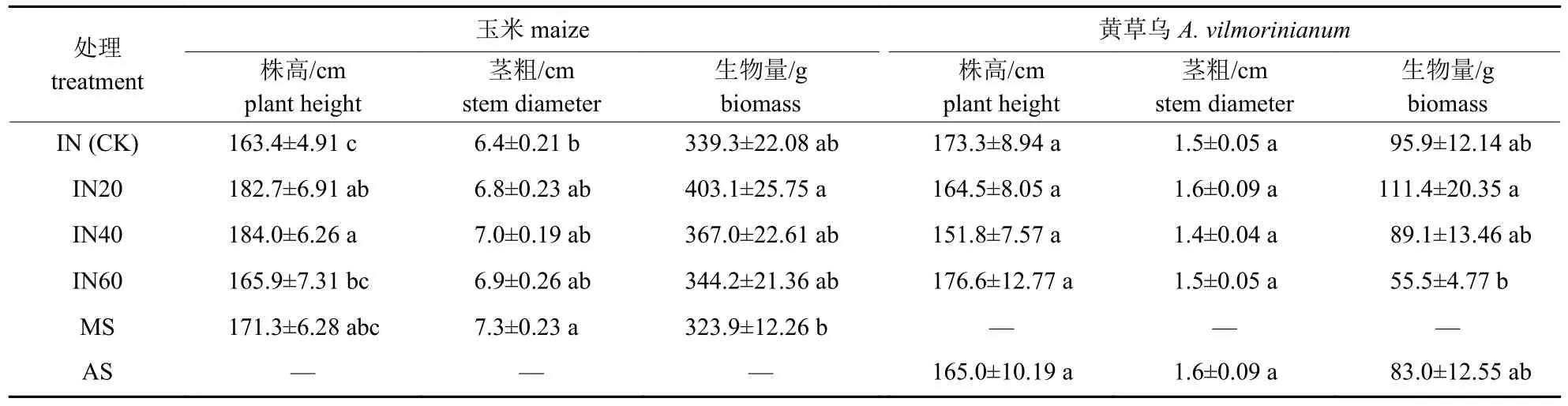

由表2 可知:间作对玉米生长的影响大于黄草乌。与单作相比,IN 处理可显著降低玉米茎粗(P<0.05),玉米和黄草乌的生物量有所增加但差异不显著(P>0.05)。间作模式下,IN20 和IN40处理的玉米株高分别较IN 处理显著增加11.8%和12.6% (P<0.05),其余指标处理间差异不显著(P>0.05);与IN 处理相比,IN20 处理的黄草乌生物量增加16.2%、IN40 和IN60 处理则分别降低7.6%和72.8%,且IN20 与IN60 处理间差异显著(P<0.05)。可见,玉米减氮20%与黄草乌间作不影响两作物正常生长。

表2 不同处理玉米抽雄期和黄草乌初花期的生长性状和生物量的比较Tab.2 Growth characters and biomass of different treatments of heading stage of maize and early flowering stage of A.vilmorinianum

2.3 不同间作模式对黄草乌品质的影响

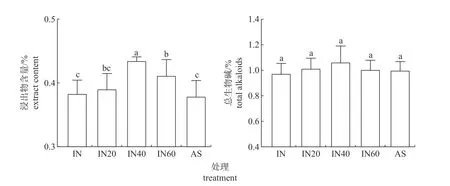

由图2 可知:间作减氮模式对黄草乌浸出物有显著影响(P<0.05),但对总生物碱含量的影响不显著(P>0.05)。与AS 相比,IN40 和IN60 处理可显著提高浸出物含量(P<0.05);间作模式下,随着施氮量的减少,黄草乌浸出物和总生物碱含量均呈先增后减的趋势,且均在IN40 处理达到峰值。可见,玉米适量减氮与黄草乌间作既能提高黄草乌浸出物又不会影响总生物碱含量。

图2 不同处理的黄草乌浸出物和总生物碱含量Fig.2 Extract and total alkaloids content of A.vilmorinianum of different treatments

3 讨论

间作是基于生态学原理,通过调节作物群体结构,使其互补性利用地上和地下空间资源,提高间作群体生产力,发挥间作优势[21]。黄草乌是云南高寒山区种植的块根类药用植物,需种植在土层深厚、有机质含量较高的沙壤土中才能获得高产[22]。本研究选择云南黄草乌种植面积最大、种植时间最长的禄劝县开展试验,结果发现:玉米常规施氮及减氮20%、40%和60%与黄草乌间作的土地当量比均大于1.22,表明玉米减少氮肥施用量后,可通过2 行玉米间作4 行黄草乌的种植模式提高土地利用效率,获得间作优势。该结果与薄荷、紫苏和苜蓿与丹参间作可显著提高丹参及其间作作物的产量而发挥间作优势的结果[23]一致;也与减少20%氮肥投入的花生和玉米间作可提高土地当量比的结果[24]相似。由此可见,本研究通过减施玉米氮肥与黄草乌间作的模式,可有效提高土地利用率,发挥两作物间作的优势,为云南高寒山区发展黄草乌多样性种植提供借鉴和参考。

在农田微环境内,间作作物的生物量主要由作物对资源的获取能力决定,作物获取资源的能力更决定了作物的经济产量[25]。与单作相比,玉米和黄草乌间作存在种间互作关系。玉米间作黄草乌的复合产量显著高于玉米单作和黄草乌单作,分析其原因可能是在玉米和黄草乌间作体系中,玉米为浅根系作物,而黄草乌为深根系作物,两作物充分利用了地下营养物质源,实现了资源的重新利用和分配。这与桔梗辣椒间作有利于桔梗根系生长[26]、间作可提高半夏一级种产出从而提高半夏产量[27]的研究结果相似。玉米黄草乌行比2∶4 减氮20%的种植模式提高了两作物的复合产量,说明此种植模式的经济效益最好。

粮药间作不仅能发挥间作优势,还能提高药材品质。中药材品质主要受到遗传和生长环境的共同影响,间作模式改变了黄草乌的生长微环境,刺激了黄草乌次生代谢的加强,从而影响其浸出物的积累。张文静等[26]利用辣椒与桔梗间作发现:间作能显著提高桔梗主根的水溶性浸出物和总皂苷含量等,改善桔梗的内在品质。刘伟等[23]将丹参与薄荷、紫苏和苜蓿间作发现:间作丹参的脂溶性成分含量显著高于单作。本研究发现:与黄草乌单作相比,玉米减氮与黄草乌间作对黄草乌品质影响很小。说明玉米减氮间作黄草乌不仅能发挥间作优势,还能减少氮肥用量。

4 结论

在高寒冷凉和含氮相对较高的中等肥力土壤条件下,玉米减氮与黄草乌间作均能发挥间作优势。其中,玉米减氮20%间作黄草乌的种植模式能显著提高系统复合产量,且对黄草乌的品质影响较小;玉米减氮40%间作黄草乌的种植模式能显著提高黄草乌浸出物含量,但对总生物碱含量的影响较小。这一结果可为高寒山区进一步推广玉米减氮与黄草乌间作的种植模式提供一定的理论依据。