市民文化的见证

应琛

2014年春节前夕,上海市黄浦区老西门社区被授予“中国楹联文化社区”。同时在文庙举行的春联大会共征集来自海内外楹联爱好者的春联1万余幅,并邀请80位书法家现场为市民书写春联送祝福。摄影/张龙

“文廟”(孔庙),一个上海人才懂的文化地标。因为即将改造的消息,前不久在网上引起了一波“回忆杀”。它是一个文化场所,也是动漫迷眼中的二次元圣地,背后更有浓浓的老城厢情结和热络络的市民生活。

复旦大学哲学学院宗教学系主任、复旦大学中华文明国际研究中心副主任李天纲教授在接受《新民周刊》采访时表示,文庙对上海来说是很重要的,曾经是老城厢的文化中心,“更是上海具有悠久市民文化的见证”。

若从1292年(元至元二十九年)上海置县算起,仅就儒、道、佛学的影响来看,在宋元时代,这座城市就已跻身“南方之强”。分别领导了明末清初、清末民初西学运动的徐光启、马相伯,本身是精通旧学的传统士大夫。近代以来在学术上的海纳百川,又让上海成为一座中西文化融合的城市。

当明清江南文化和近代西方城市精神杂糅在这片土地上,上海也以文庙为标志,迎来了城市的发展和市民文化的繁荣。

曾有一句话说:“三千年历史看西安,八百年历史看北京,百年历史看上海。”这样说大致上没错,因为上海作为国际型大都市的崛起确实是在近代。但在开埠之前,上海绝非是个小渔村。

真正的常识是:考古里的上海,至少有6000年(从崧泽文化遗址看);文献里的上海,至少有2000年(从吴越之争说起);建制里的上海,至少有1000年(从唐天宝年间设华亭县、青龙镇起)。简括来说,说到上海,应该记住的是四个时间概念:考古约六千年、人文约两千年、建制约一千年、开埠百几十年。

豫园百年南翔馒头老店全面升级改造。摄影/ 周馨

2022年豫园新春游园会,九曲桥荷花池里,充满虎年民俗特色的灯组流光溢彩。

“提起上海的市民文化,人们通常都是从开埠之后讲起。但早在江南文化时期,上海就有非常突出的市民文化。”李天纲告诉《新民周刊》记者,市民文化的兴起与明代嘉靖至万历年间的经济发展有着密切联系。

从明清起,上海就是江南巨镇,有“东南之都会,江海之通津”的美誉。万历年间松江府经济全国鼎盛,“苏松熟,天下足”,苏、松二府田赋最重,交了全帝国最多的税。明中叶以后还流行一句话,松江府“衣被天下”,上海地区的棉纺织业占据了全国市场的一大半。

到了雍正八年(1730),苏松太兵备道移治上海县,上海突破了县治的规模,部分功能升级到地级市。苏州、松江、太仓三府厅合署在上海办公,正是因为这个港口功能。苏松太兵备道要来做海防,收海关贸易税、海船运输税、海运漕粮税、盐税等等,所以乾隆年间的上海已经是一个海港型的通都大邑。

1991年,为纪念上海建城700周年,李天纲已经在《新闻报》上写了一篇《“以港兴市”700年》的文章,提出上海是一个“以港兴市”的城市。城市性质使然,上海的公共性一直比较强,因为航运、贸易、商业、手工业、金融业、娱乐业等都是开放产业,天生具有“公共性”。

而谈起市民文化,李天纲通常是从公共空间和市民社会的理论来阐述。在唐振常主编的《上海史》(1989)一书中,李天纲写了一章,使用了“市民社会”的概念,提出上海原来有两大块公共空间。一块是位于上海老城厢东北角的城隍庙与豫园。“‘城隍神’是道教中最具有城市精神和商业意识的神祇,是全城民众共奉的城市保护神,它的兴盛,表明上海市民意识和城市商业地位的崛起。”李天纲表示。

商人们在城隍庙大殿前举办活动,形成了民间的庙会式的广场文化。而城隍庙的人气和灵气,还庇佑着这里的市场经济。乾隆年后,商人们开始来此入驻,“庙市”逐渐形成,城隍庙慢慢发展成为新的繁华市口,成为上海新的商业中心,更早兴旺的街市,原来是在城外的十六铺。李天纲指出,这种商业城市都有的“庙会”,就是社会学上“公共空间”的形式之一。

而在庙市成形之前,豫园一带也出现了另外一种“公共空间”——公园。与城隍庙相邻的豫园建造于明嘉靖三十八年,其主人是当时的大户士绅潘恩父子。豫园建造得巧夺天工,奈何百年之后,潘氏子孙衰败,园林就此荒废。上海官民心中可惜,于是全县集资买下了豫园。

李天纲在复旦大学哲学学院举办的王蘧常手稿捐赠仪式上讲话。

“除了园中的几座楼台被几个大户商人买下作为会馆以外,其余地方老百姓可自由出入。”李天纲表示,豫园从传统私家园林转化为了一个由市民随意出入的公共议事场所,“生意人聚在一起谈论问题,讨论规矩,判谁对谁错,该奖该罚”。

豫园—城隍庙之外的另一块“公共空间”,则是位于老城厢西南角的文庙及其周边地区。“上海旧文庙毁于小刀会(1853)战火,现在的文庙重建于清咸丰五年(1855年),是从豫园南边衙署附近迁过来的。”李天纲将传统儒学时代的文庙定义为“半公共空间”,因为在科举时代,只有士大夫、官员、儒生才能进去,妇孺之辈不在其列。

虹口是从江岸开始发展的,它的市面兴起比静安寺、卢家湾、愚园路、虹桥路地区都要早得多。作为市民文化,虹口至杨树浦一带的“以港兴市” 延续了上海的文脉,通江达海,更加国际化。

“南宋以来,上海地区进士及第者冠盖东南,这与文庙对他们的熏陶培养是分不开的。”李天纲表示,1905年,科举制度废除之后,文庙就成了一个议事议政的公共空间,自洋务运动至辛亥革命,“上海很多重大的事情都是在里面商量出來的”。

1930年,文庙被改为“上海民众教育馆”,内部移栽树木花草,时人亦有称其为“文庙公园”,公共性进一步加强。鉴于当时的上海,尤其是南市老城厢一带缺乏公立图书馆,市民阅读需求难以得到满足,1931年春,经上海市政府拨款2.5万元,由上海市教育局负责筹建上海市立图书馆,馆址就选在了上海文庙内的藏经阁旧址。

1949年后,作为旧时代的文化象征,文庙空间里的议政功能也被放弃,逐渐“边缘化”,以至于仅仅作为南市的一处文物保留。经历种种变化后,文庙在上世纪90年代开始复活功能,除大成殿布置陈列,为孔子塑像之外,周围的传统建筑也有翻修或重建。由此,才逐渐兴起了历时近30年的旧书交易市场,整个庙宇空间也成为上海文化的一种象征。

魁星阁是上海文庙古建筑群中的建筑艺术珍品。摄影/吴轶君

淘旧书,逛花鸟市场,以及后来出现了越来越多的书店、文具店和小吃店,文庙慢慢形成了自己的市民文化。“每年高考,很多人都会去文庙许愿,将心愿挂在树上。而作为旅游目标,外地或外国游客也喜欢到文庙来看看上海人是怎么生活的。”在李天纲看来,这些都属于市民文化的一部分,反映出了上海老百姓在平时不易显露的一种精神状态,是一种城市里的亚文化。

市民文化是需要呈现的空间或物质的载体的,除了文庙,李天纲认为,光启南路上的太卿坊、复兴东路光启路路口的阁老坊,还有九间楼和徐氏祠堂,这些历史建筑都是上海明清市民文化登峰造极的见证,“应该尽可能地保护起来”,既给市民赋权,也留作文化纪念。

如果说“江南文化”是上海文化的源头,那“海派文化”则是百川归海之前的一股巨流。 “江南文化”成功地在上海地区转型为“海派文化”,也形成了市民文化的第二个阶段。

与黄浦(南市)一样,虹口是从江岸开始发展的,它的市面兴起比静安寺、卢家湾、愚园路、虹桥路地区都要早得多。作为市民文化,虹口至杨树浦一带的“以港兴市” 延续了上海的文脉,通江达海,更加国际化。

虹口地区自1848年划给美国侨民居住,后来成为美租界,到1899年合并到公共租界。美租界占据狭长的沿江岸线,面积广大,商业繁荣虽不及“外滩”英租界,但“北外滩”地区的港口、居住、产业、商业、娱乐业曾经远远地领先于“南外滩”的法租界、十六铺的华界,是上海最早发达的区域。这里不仅是上海保存“以港兴市”历史,也是叙述19世纪中国早期工业化过程的场所。

杨树浦路上杨树浦水厂是英国城堡式的建筑。摄影/种楠

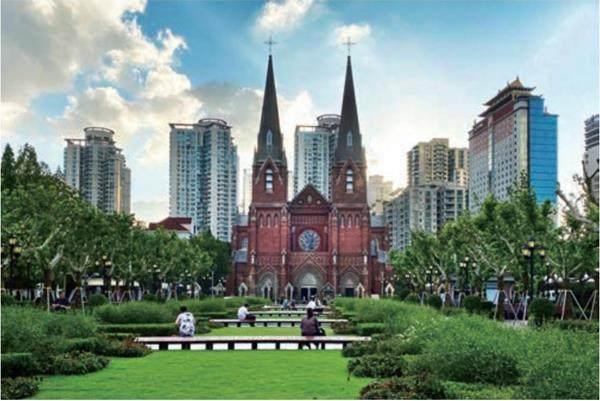

经过更新改造的徐家汇天主教堂广场已正式开放。摄影/杨建正

李天纲认为,讲近代上海文化,东区比西区更早,也更重要。西区的徐家汇1847年就建设了,但它是教区型社区,是华界里的特例,风貌习俗和市区迥异,应单独处理。虹口则不同,这里自同治年间(1862—1874)以后不断发生惊天动地的大事件,都是市民社会里堆积的可歌可泣的人物和故事。

比如,要讲中国近代史上的“杨树浦工业奇迹”“商务印书馆事业”“全面抗战”“大上海计划”“左联文艺”等事件;要讲文惠廉、林乐知、李鸿章、伍廷芳、颜惠庆父子兄弟、宋氏大家族、张元济及其同仁,还有胡适之、周树人等人物……都要从虹口、从“北外滩”开始。乍浦路、海宁路一带的密集影院,是中国电影事业的发祥地;话剧、已经快要成为“非遗”的越剧、沪剧、锡剧、淮剧、滑稽戏,都诞生在这一块市民生活的土壤。

如果说“海派”是上海的市民文化,那么虹口(北外滩)地区才是真正的发源地。在李天纲看来,英、美租界引进19世纪英国成熟的现代市政管理制度,与界内华人同享共用。与封闭、腐败的清朝体制相比,现代法制更能为租界内市民们接受,渐渐出现了现代法制体系下的文化多样性。换言之,各个地方的人来了以后,遵守同一个制度,但还保留自己的生活方式,包括方言、生活习惯、饮食习惯、职业特征……

“说上海文化排外是没有道理的,最早突破地域限制,保存文化多样性的就是上海。”李天纲表示,现在有什么问题有现在的原因,而传统的“海派文化”一大特点就是能化解和吸收江南文化和西方文化,是融合而非对立,上海各族群之间的关系是相当可以的,关系紧张并非常态。比如,方言最表现“文化多样性”,“海派文化”对各种语言、习俗、价值观的包容性是相当宽泛的,以至于有人还批评它油腔滑调,市民气太盛。今天的上海话,是由本地话、苏州话、宁波话、广东话,以及一部分英语表达习惯融合形成的那种多样性。

又比如饮食文化。有数据显示,截至2021年1月,上海已经拥有近7000家咖啡馆,超越东京、伦敦、纽约等城市,成为全球咖啡馆最多的城市。但事实上,早在近代的上海,咖啡馆、西餐馆就开始逐渐遍布城市的商业中心、繁华地带。

李天纲表示,上海人不把西餐当外国餐,章太炎初到上海,三天两头就被朋友拉到福州路22号“一品香”吃大餐。“一品香”是中西融合派的澳门葡国餐,正是这个融合模式的并存与过渡,一条一条的纹理非常清晰。又比如罗宋汤,是白俄经西伯利亚,再从东北带来的,已经是上海的家常菜。再比如,长春、哈尔滨西点、面包,在最近这一波咖啡、西饼店开业潮之前,早就是餐桌主食。记得85度C开业时说它要是把咖啡文化传播到上海,老上海人内心是暗暗发笑的。上海人可以本埠,可以客帮,也可以西洋,练就了各种“多样性”。“海派”的多样性在很多地方已经被大一统的做法批盖住了,但在这些生活习俗的细节上却还顽强地保留着。

以上这些作为中西文化交融的产物,在经由本土化积极调适后,一步步融入上海城市生活,悄然引领市民文化发展蜕变,不断丰富海派气质与文化。从中可以清晰看出,海派文化内生着开放性、创造性、扬弃性和包容性。

上世纪60年代之后,民生日益艰难,上海市民文化确实变得消极,有人称之为“小市民文化”。李天纲坦言,即使上一代人面临诸多困难,但精神状态还是积极的,就像他们在克服战乱年代带来的艰难一样,仍然想恢复曾经的稳定和繁荣。但后来上海的居住条件越来越差,对市民性格的养成有着决定性的影响。直到1990年代初,上海家庭居住特困户的标准是人均居住面积小于4平方米。“再加上经历了一大波下岗潮,上海人还有什么闲情逸致?曾经的‘大市民’就这样变成了‘小市民’。”李天纲说道。

但反过来说,“小市民”也有自己的优点。因为空间狭小,上海人是“螺蛳壳里做道场”,自做家具,巧搭阁楼,能够把很小的空间打理得十分干净且井然有序;如此风俗,上海人更加坚守自我,生活艺术、工匠工艺也会比别的地方的更加精细。这一点,上海人心里明白,曾经自嘲,但并不觉得十分羞愧。许多人还会掩饰地说,屋里地方小,就到外面多走走,外滩、南京路、淮海路还是蛮好的,看看橱窗,吃吃咖啡。李天纲打趣地说,这不就是用公共空间来调谐私人领域,是特定时期的市民文化吗?当然,随着公共空间和私人领域的关系发生变化,上海人的形象还在改变,对它的现状仍然有着众说纷纭的评说。

进入21世纪,2013年,首届上海市民文化节启动,通过“政府主导、社会支持、各方参与、群众受益”的创新办节理念,打造了一个365天“不落幕”的群眾性文化节,推出各类丰富多彩的活动近5万项,惠及群众2000多万人次。舞蹈、美术、摄影、戏剧、收藏……有所爱好、擅长文化艺术的市民都可以参与其中。

《时间之轮》首演现场,两辆凤凰牌二八自行车被置于舞台两侧。摄影/王凯

今年迎来10岁生日的上海市民文化节已经成为上海市民文化与全国公共文化的“金名片”,实现了当初“让人民群众成为社会文化生活的主角”的目标。

“市民文化还是要尽量让民间去搞,政府可以通过购买服务等从中协调,但不必要什么都去直接干预。”李天纲特别提到了上海的交响乐演出市场,这几年来领先国内各大城市。作为中国交响乐的发源地,上海交响乐团比芝加哥、费城、悉尼、旧金山等名团更古老,有着一批忠实的交响乐观众和扎实的群众基础。

上交之外,上海爱乐乐团、上音交响乐团、上海歌剧院交响乐团都有常年的主场演出。2005年,著名指挥家曹鹏自费组建了上海城市交响乐团,这是中国大陆第一家非职业交响乐团。此后,天使之音沙龙于2008年成立,上海学生交响乐团于2009年成立,上海城市青少年交响乐团则成立于2010年。徐家汇街道还资助了一支由沈传薪指挥的业余乐团。这些由上海市民组成的业余交响乐团已经成为上海的城市名片,也让交响乐这一音乐形式深入走进了广大人民。

根据2021年发布的《上海文化发展系列蓝皮书》显示,上海在全国率先基本建成现代公共文化服务体系。上海每百万人拥有博物馆5座,远高于全国水平,基本达到发达国家每20万人1座的水平。上海的图书馆数量仅次于巴黎,超过伦敦、纽约、柏林、新加坡、东京;上海的艺术演出场所每百万人拥有量为4个,每百万人拥有座位数为7.2个,均居全国前列。上海更有6200余个家门口“小而美”的新型文化空间,让城市更有文化味和烟火气。

近五年来,上海文化新基建在浦江两岸遍地开花。上海天文馆、浦东美术馆、上音歌剧院、九棵树未来艺术中心等相继落成开放,不断拓展着上海的文化版图,为人民群众日益增长的精神文化需求打开新空间。

采访中,李天纲多次强调,城市更新的过程中,城市文化遗产其实是上海最可保护的东西。“文化遗产是一座城市的软实力,因为文化品位、消费习惯、社会风俗等,这些东西都附着在城市建筑、传统街区和制度习俗,即所谓城市文化遗产上。上海的第二产业的实力已经日渐式微,占比下降,而目前在第三产业领域的旅游、演艺、消费、房产、科创、文创、教育等行业都要靠它们了。上海在公共空间领域留下来的市民文化遗产,还是相当有用的。它肯定不是城市更新的包袱,城市文化的多样性和丰富性,正是城市发展的创新之源,这是确凿无疑的。”

——巍山文庙