宋代宋人四六小集合刻小考*

吴 娟

關鍵詞:宋人四六;四六文;宋本;書坊;選本

駢文多以四字、六字對偶,又稱“四六文”。四六文在宋代風靡一時,《四庫全書總目》云:“至宋而歲時通候、仕宦遷除、吉凶慶吊,無一事不用啓,無一人不用啓,啓必以四六。”(1)(清)永瑢等:《四庫全書總目》,北京:中華書局,1965年,第1396頁。受這種風氣的影響,宋代書坊曾合刻四六名家小集,學界習稱爲“宋人四六”。宋人四六今存《三家四六》《四家四六》兩種,此外還有抄宋本《五家四六》存世。

王重民、李致忠、祝尚書、施懿超等學者對宋人四六已有考述,認爲諸家四六是南宋末甚至元初福建書坊所刻,隨選隨刻,並無定數。諸位先生的考證詳實可信,但大多將宋人四六作爲一個整體進行研究,對宋人四六文本價值的討論有待深入,且未理清諸家四六間的差異及刊刻過程。筆者詳考現存宋刻本、清人抄宋本宋人四六,發現宋人四六所載四六文多有不見於全集者,且其刊刻可分兩個批次。相關結論可爲我們認識宋刻宋人四六的獨特價值、宋代書坊合刻小型文集的特點提供重要參考。下文從宋人四六的基本情况及前人研究談起,梳理宋代書坊合刻宋人四六的相關問題。

一、 現存宋人四六及前人研究述略

現存宋人四六小集有《三家四六》《四家四六》《五家四六》,前兩者是宋代原刻,後者則是清人自宋本抄録。《三家四六》原藏北平圖書館善本甲庫,今存臺北“故宫博物院”,《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》據以影印,内含趙汝談《南塘先生四六》一卷、王子俊《格齋先生三松集》一卷、李劉《梅亭先生四六》一卷。

趙汝談,字履常,號南塘,余杭(今浙江杭州)人。宋太宗八世孫。孝宗淳熙十一年(1184)進士,歷江西提舉常平、禮部侍郎、給事中、權刑部尚書等職。《宋史》卷四一三有傳。

王子俊,字材臣,一作才臣,號格齋,吉水(今屬江西)人。嘗從楊萬里、周必大游。安丙帥蜀,嘗辟爲制置使屬官。事見(萬曆)《吉安府志》卷二五。

李劉,字公甫,號梅亭,崇仁(今屬江西)人。寧宗嘉定元年(1208)進士,官至中書舍人、直學士院、寶章閣待制,嘗從真德秀游。事見《宋史翼》卷二九、(弘治)《撫州府志》卷二二。

《三家四六》皆半葉十行,行十九字,白口,雙黑魚尾,四周雙邊或左右雙邊。内鈐“虞山毛氏汲古閣收藏”“虞山毛扆奏叔家圖書”“毛奏叔氏”等印,乃汲古閣舊藏。

《四家四六》,國家圖書館藏。六册,四卷。半葉十行,行十九字,白口,雙黑魚尾,左右雙邊。内含《壺山先生四六》一卷、《巽齋先生四六》一卷、《臞軒先生四六》一卷、《後村先生四六》一卷,其中《巽齋》《臞軒》《後村》有殘缺。内鈐“汲古主人”“古虞毛氏奏叔圖書記”“應陛審定宋本”“甲子丙寅韓德均錢潤夫夫婦兩度攜書避難記”,傅增湘著録《四家四六》云“《四家四六》不分卷,不著撰輯人名氏。宋刊本。十行十九字。四家爲壺山、臞軒、後村、巽齋。共六册。鈐毛晋印記。松江韓氏藏書”(2)(清)莫友芝撰,傅增湘訂補:《藏園訂補郘亭知見傳本書目》,北京:中華書局,2009年,第1536頁。,可知《四家四六》係毛氏汲古閣、韓應陛舊藏。

四家中“臞軒”指王邁,“後村”指“劉克莊”,但“壺山”“巽齋”二家尚需略加考辨。

《四庫全書總目》排查出南宋文士號“壺山”者有宋自遜、徐師仁、黄士毅、方大琮四人,而“四人之中,師仁事迹已無考。自遜爲江湖游客,未嘗仕宦。士毅則借承師蔭,列名道學,亦非顯官。惟大琮曾任閩漕,而此集第一首即《除福建漕謝喬平章啓》。其中所云‘竟坐非宜言之誅,當伏不可赦之罪’者,亦與大琮疏論濟王被斥事迹相符,似當爲大琮所作”(3)《四庫全書總目》,第1397頁。。楊世文指出宋人所編《翰苑新書續集》中收方大琮《除福建漕謝喬平章行簡》等四六文多篇,其作者“或署‘方壺山’,或題‘方鐵庵’‘鐵庵’,即方大琮”,“《壺山先生四六》作者爲方大琮無疑”(4)楊世文:《宋刻本〈四家四六〉考》,《宋代文化研究》(第7輯),成都:巴蜀書社,1998年,第30—31頁。。《四庫全書總目》、楊文所論甚是。《中國叢書綜録》將《壺山先生四六》作者著録爲汪莘,尚可商榷。

《中國叢書綜録》《北京圖書館藏善本書目》著録“巽齋”爲歐陽守道,《四庫全書存目》則著録爲危昭德。楊世文認爲“巽齋”指危稹,其論點有四:第一,歐陽守道《巽齋文集》中有四六文數卷,但無一篇與《巽齋四六》相同;第二,從《巽齋先生四六》的内容看,其文係作者官福建、浙江時與同僚之書啓,但歐陽守道未曾在福建、浙江爲官,而危稹履歷則相符;第三,《賀浙西漕》一文説明作者二十五歲舉進士,但歐陽守道登第時已三十三歲,而危稹恰爲二十五歲舉進士;第四,《通王總領》文提及韓侂胄事,在開禧年間,此時歐陽守道應已辭世,危稹則可見。(5)《宋刻本〈四家四六〉考》,第31—33頁。楊世文所考可信。

宋本《三家四六》《四家四六》在清代又有傳抄本,今可考者有國家圖書館藏《五家四六》。《五家四六》包括王子俊《格齋先生四六》、趙汝談《南塘先生四六》、方大琮《壺山先生四六》、王邁《臞軒先生四六》、危稹《巽齋先生四六》各一卷。半葉十行,行十九字。各本卷首皆鈐“完顔希賢晴雪堂暴書印”印,係完顔希賢舊藏。清黄丕烈《蕘圃藏書題識》卷一著録有“宋人三家四六舊鈔本”,云“此《宋人四六》三册,亦汪秀峰家藏書也,號根曰‘宋人三家四六’,細數之,有格齋、臞軒、壺山、巽齋、南塘五家,實不止三家”(6)(清)黄丕烈:《蕘圃藏書題識》,上海:上海遠東出版社,1999年,第802頁。,可知完顔希賢之前,汪秀峰曾藏此本。

《五家四六》中《巽齋先生四六》《臞軒先生四六》《壺山先生四六》文字排布、殘缺情况與現存宋本全同,可知是據現存宋本抄録。宋本《南塘先生四六》原有兩册,清抄本僅抄得下册,下册文字排布亦與宋本全同,可知亦是現存宋本的傳抄本。而《格齋先生四六》前有朱彝尊跋,與今存之宋本《格齋先生三松集》題名不同,其關係較爲複雜,涉及宋人四六不同的編刻批次,下文另有專論。

北京大學圖書館藏有一套清抄本《五家四六》,所收子集與國圖藏清抄本同,整體抄録品質不如國圖藏《五家四六》,有郁松年跋,或是據國圖本抄録。

前人對宋人四六多有討論,其中以王重民、施懿超、祝尚書、李致忠所論較有代表性。王重民《中國善本書提要·格齋先生三松集一卷》論《三家四六》云:

卷内不避宋諱,且與《南塘》《梅亭》同一版式,其爲宋元間同時同地所刻無疑。當時凡刻若干家,今不可考,兹由此三家推之,均是節選之本,則無疑也。……余頗疑其選刻于元初,然無確據,故仍題爲宋本云。(7)王重民:《中國善本書提要》,上海:上海古籍出版社,1983年,第532頁。

施懿超《宋四六論稿》轉引李清志《修訂本館善本書目概説——集部》討論《三家四六》云:

三帙版式、行格、字體、雕法,以及紙質(絲紋間距亦皆爲三點五公分)、墨色皆同,當爲同時刻印者……三帙當系南宋末期建安書坊(或私家)匯刻“四六文”之範文集。三帙字畫皆極清晰,爲初印本。(8)施懿超:《宋四六論稿》,上海:上海古籍出版社,2005年,第145頁。

祝尚書《宋人總集叙録》論宋諸家四六云:

蓋宋季所刊以“四六”爲名之叢編本,共刊多少種已不可詳,後人以其所得或三家、或四家原本,或鈔出五家聚爲一帙,初無定數也。(9)祝尚書:《宋人總集叙録》(增訂本),北京:中華書局,2019年,第441頁。

李致忠亦論及各家四六:

蓋彼時四六之文既已成風,書坊得風氣之先,隨選隨刻,初無定數,但版式相同,以期最後成帙。後世散出,誰得幾家就題幾家。故中國國家圖書館所藏《四家四六》與台館所藏《三家四六》,當屬南宋後期閩建書坊所刊相同版本。(10)李致忠:《昌平集》,上海:上海古籍出版社,2012年,第717頁。

學界對宋人四六已有的認識,可以歸結爲以下兩點:

1. 諸家四六版式、行格、字體、雕法、紙質、墨色相同,且不避宋諱,當是南宋末福建書坊同時所刻。

2. 諸家四六並無定數,隨選隨刻,遠不止現存七家。宋刻原書及歷代著録皆無《三家四六》《四家四六》之名,今所謂幾家四六只是由藏書家、收藏機構根據所藏四六家數冠名,“誰得幾家就題幾家”。

二、 宋人四六的刊刻批次

前人對宋人四六的研究總體可信,但認爲宋人四六是同時所刻,尚可商榷。判斷諸家四六是否爲同時編刻,除了觀察各四六小集的版式、行格、字體等外在特徵,還應關注各集内部的編纂形式。今細考諸家四六,發現其編纂形式確有很多共同點,如均是卷首題集名,正文以類編組,每類首行空一格題類名,次行空三格題篇名。若非卷首之類,類名下則再題作者之號。

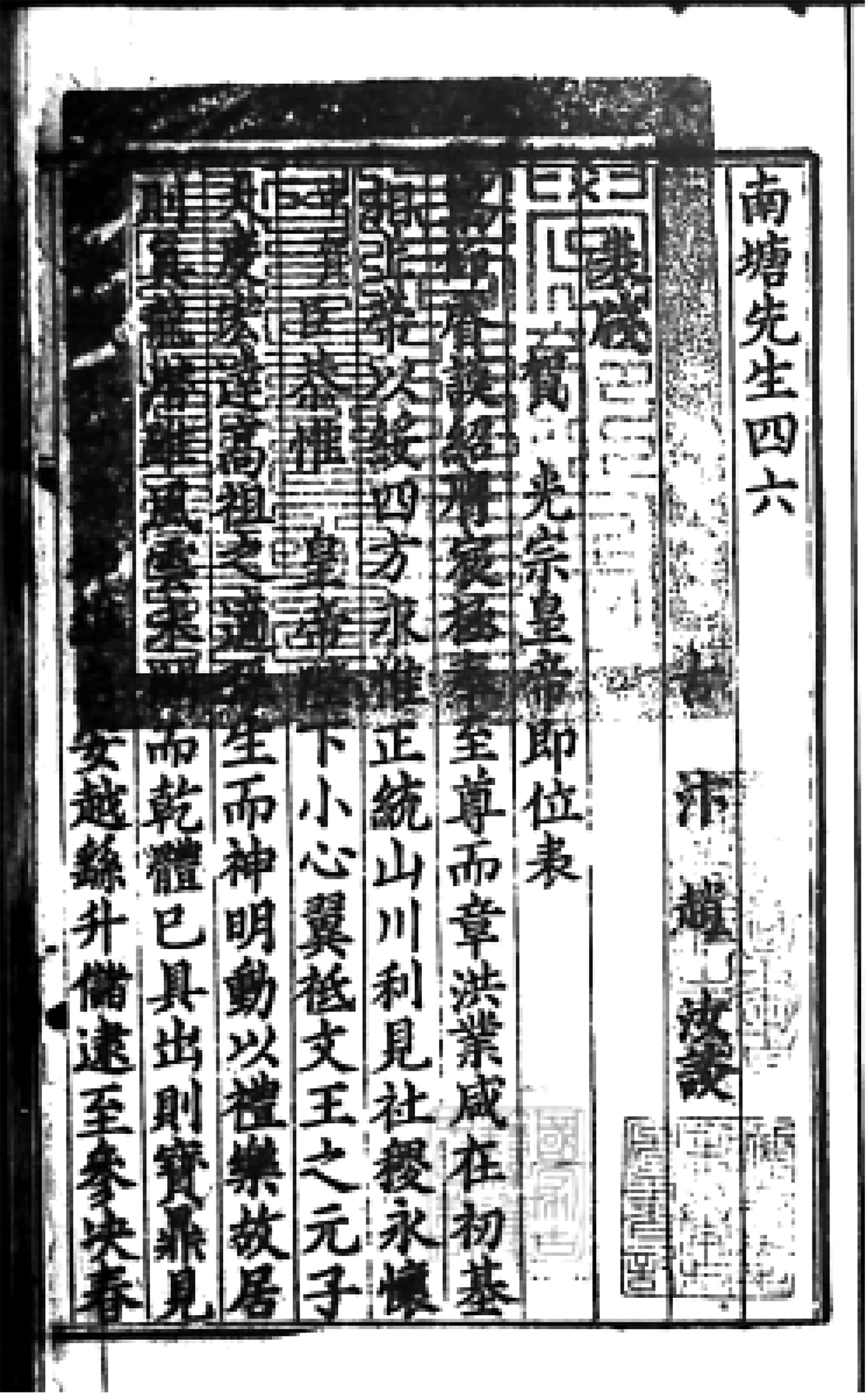

但《三家四六》《四家四六》各集並非完全一致,它們之間有細微差别。《梅亭先生四六》《南塘先生四六》是四周雙邊,《格齋先生三松集》《壺山先生四六》《巽齋先生四六》《臞軒先生四六》《後村先生四六》是左右雙邊;《梅亭先生四六》《南塘先生四六》集名次行題作者籍貫、姓名,而《格齋先生三松集》《壺山先生四六》不題作者籍貫、姓名,《巽齋先生四六》《臞軒先生四六》《後村先生四六》三家則因卷首殘缺,不知原本是否有作者籍貫、姓名;《梅亭先生四六》《南塘先生四六》筆劃較粗,《格齋先生三松集》《壺山先生四六》《巽齋先生四六》《臞軒先生四六》《後村先生四六》筆劃較細。

圖1 兩種類型的宋人四六集對比圖

從這些“大同小異”中,我們只能得出一個合理推論,即《三家四六》《四家四六》中七個子集大體風格一致,均出自宋末福建書坊,但《梅亭先生四六》《南塘先生四六》與其餘五部四六小集略有差異,當係不同時期編刻。

七家宋人四六中,唯《格齋先生三松集》不題“四六”,而題“三松集”,從名稱上看與其餘六家格格不入。國家圖書館藏清抄本《五家四六》中格齋四六則不題“三松集”,而題《格齋先生四六》,該本卷前有朱彝尊跋云:

廬陵王子俊……所撰《三松集》世罕流傳,予抄得宋本《格齋四六》,計一百二首。

清抄本《格齋先生四六》首葉首行題“格齋先生四六”“廬陵王子俊才臣”,而宋本《三家四六》中王子俊四六集首葉首行題“格齋先生三松集”,不題作者籍貫、姓名。除此之外,清抄本與宋本皆半葉十行,行十九字,文字排布亦完全相同,可以確定國圖藏清抄本是抄自宋本。清抄本與宋本首行差異較大的原因有兩種可能,一是朱彝尊在抄寫時故意作了改動,一是朱彝尊據以抄録的底本即是如此。第一種可能很容易排除,朱彝尊跋中説《三松集》世罕流傳,他很想獲得,但他只抄得宋本《格齋四六》。也就是説朱彝尊想要的並非《格齋四六》,而是《三松集》。若朱彝尊所據底本即是《三松集》,他斷無改作《格齋四六》之理。因此,朱彝尊抄宋本首行所題“格齋先生四六”係所據宋本原有,與現存宋本《三家四六》“格齋先生三松集”不同。

朱彝尊本之底本《格齋先生四六》與今存宋本《格齋先生三松集》除首行外行格、文字排布完全一致,關係密切。那麽首行題名之不同、作者籍貫姓名之有無當如何解釋?二本之間到底是什麽關係?筆者認爲從集名上看《格齋先生四六》與其餘宋本四六小集無疑是配套的,而《格齋先生三松集》則與其餘四六小集不配套。《格齋先生三松集》集名似當更爲原始,《格齋先生四六》則應是福建書坊將《三松集》收入宋人四六後所改。考慮到二本除首行外幾無明顯差異,因此二本之間的關係亦存在兩種可能。第一,福建書坊早期曾刊刻《格齋先生三松集》,在編刻宋人四六之時將《三松集》翻刻收入,翻刻時爲與其餘四六小集配套修改了首行格式;第二,福建書坊將《三松集》收入宋人四六時並未翻刻,而是直接剜改《三松集》書板首行,以與其餘四六小集配套。由於宋本《格齋先生四六》僅有朱彝尊抄宋本,我們已無從考知二本之間是翻刻關係還是同版挖改關係。但無論是哪種可能,我們均可基本確定《格齋先生三松集》在《格齋先生四六》之前。據此可以推知福建書坊最初只是以同一版式零散刊刻四六小集,並未有刊刻四六合集的明確意識,因此集名或作“某某集”,或作“某某四六”,這些四六小集可以視作一個“初始批次”,《格齋先生三松集》即屬於這一批。在初始批次逐漸刊行流布之後,可能由於反響較好,書坊萌生了合刻一大套四六小集的想法,這些小集均統一以“某某四六”命名。

上文已經提及《格齋先生三松集》《壺山先生四六》首葉首行均不題作者籍貫、姓名,則《壺山先生四六》亦當與《格齋先生三松集》同屬“初始批次”。又《巽齋先生四六》《臞軒先生四六》《後村先生四六》首葉雖殘缺,但《格齋先生三松集》《壺山先生四六》《巽齋先生四六》《臞軒先生四六》《後村先生四六》左右雙邊且筆劃較細,《梅亭先生四六》《南塘先生四六》四周雙邊且筆劃較粗,可知《巽齋先生四六》《臞軒先生四六》《後村先生四六》當與《格齋先生三松集》《壺山先生四六》同屬“初始批次”,其首葉首行很有可能與《格齋先生三松集》《壺山先生四六》一樣不題作者籍貫、姓名,而《梅亭先生四六》《南塘先生四六》與朱彝尊本所據宋本《格齋先生四六》則當是初始批次之後的另一批次。至於《壺山先生四六》與《格齋先生三松集》同批却無作者籍貫、姓名,當是其集名尚與其餘各集相合,故未加剜改。

綜上,現存宋刊《三家四六》《四家四六》總體風格一致,均屬南宋末福建書坊編刻,但存在時間不同的兩個批次,《格齋先生三松集》《壺山先生四六》《巽齋先生四六》《臞軒先生四六》《後村先生四六》是第一批,《梅亭先生四六》《南塘先生四六》是第二批。第一批的標志性特徵是左右雙邊、字體筆劃較細、卷首不題作者籍貫姓名,第二批的標志性特徵則是四周雙邊、字體筆劃較粗、卷首題作者籍貫姓名。《格齋先生三松集》在第二批編刊時經過翻刻或剜改,集名改爲《格齋先生四六》,並加題作者籍貫、姓名,以使各集形式相符。兩批四六小集可視作宋末福建書坊“宋人四六”大型合刻中的兩個批次,類似今人所謂之“初編”“續編”。兩批四六小集的編刻一先一後,並非同時刊刻。

三、 宋人四六的獨特價值

宋末所刻諸家四六小集皆爲一卷,明顯是選本而非全本,體量不大,但具有獨特價值。如李劉四六文在宋代最負盛名,存世宋本李劉四六文集除宋人四六所收《梅亭先生四六》一卷外,尚有《梅亭先生四六標準》四十卷。《梅亭先生四六標準》乃宋福建書坊所刻全本,共四十卷,刊刻時間早于《梅亭先生四六》。經筆者考察,《梅亭先生四六標準》收李劉四六1096篇,《梅亭先生四六》收李劉四六69篇,這69篇皆不見於《梅亭先生四六標準》,可見《梅亭先生四六》並非從全本中删選得來,而是另有來源。《梅亭先生四六》獨有的69篇李劉四六文,《全宋文》僅收入34篇,失收35篇。而收入的34篇的來源也不是宋本《梅亭先生四六》,而是據宋《翰苑新書後集》輯補。《翰苑新書後集》並無宋本存世,其編纂品質亦不佳,竟誤將周必大《賀元會表》收入李劉名下,《全宋文》亦沿其誤。由此可見《全宋文》在編修李劉文時並未參用宋本《梅亭先生四六》,而《全宋文》忽視《梅亭先生四六》所帶來的誤收、失收問題,更説明《梅亭先生四六》具有獨特文本價值。(11)關於《梅亭先生四六標準》《梅亭先生四六》的具體情况,詳參筆者《李劉〈四六標準〉〈梅亭先生四六〉編刻流傳考》,《版本目録學研究》(第十二輯),北京:國家圖書館出版社,2020年,第140—158頁。

又如《四家四六》所收《壺山先生四六》,《四庫全書總目》已明確指出其文本價值:

第今所傳大琮《鐵庵集》,爲其族孫良永等所編,取入四六啓劄六十四首,多不與此相同。而此本所收八十餘首,其數轉浮於本集。良永等既加搜輯,不應疏脱如是,其偶未見此本耶。(12)《四庫全書總目》,第1397頁。

《壺山先生四六》所收四六文多有不見於方大琮别集《鐵庵集》者,這一情况與《梅亭先生四六》一致。可見宋末福建書坊編刻的這套宋人四六小集,並非自全集中節選,而是一個獨立于全本系統的選本系統,有其獨特的編選來源,具有重要價值。而福建書坊編刻的宋人四六小集均爲一卷,所收四六文數量較少。書坊以牟利爲第一要務,故其編選的少量四六文必是時人稱頌推崇的篇章。借助宋人四六小集,我們可以窺見宋末四六文之風尚,而這一點是全集難以體現的。

此外,宋人四六與江湖詩集合刻有很多共同點。宋人四六、江湖詩集都是南宋後期書坊編刻的固定文體小集合刻,都是分批次編刊的大型合刻集(江湖詩集合刻按刊刻時間先後有《江湖前賢小集》《江湖前集》《江湖後集》《江湖續集》四批),它們編刻的這些小集大部分都是重新編選,並非簡單來自某一選集或總集,編選性質較强。宋人四六和江湖詩集共同的編纂旨趣是小而精,追求商業利益最大化。其運作模式也都是隨刻隨售。將二者合而觀之,有利於更好地認識南宋後期書坊合刻文體類小集的特質。篇幅所限,江湖詩集合刻的問題留待另文討論。

受限於存世小集數量及相關史料的缺乏,本文對宋人四六小集編刻過程及其價值的討論多有未盡之處,權當抛磚引玉,以待來哲。

[附記]本文在撰寫時得到業師王嵐教授指導,特此致謝。