论我国专利无效的追溯力规则重构

戴 哲

目 次

一、问题的提出

二、我国专利无效追溯力二元结构的缺陷

三、我国专利无效追溯力二元结构的修改必要

四、我国应当设立专利无效追溯力的一元结构

五、结语

一、问题的提出

自1992 年以来,我国《专利法》第47 条设立了专利无效后的追溯力规则,立法者对于该追溯力设置了二元结构:一方面,对于权利而言,无效决定具有追溯力,专利权的撤销被认定为自始无效;另一方面,对于在先权利有效情形下已经履行的许可、转让合同、在先侵权判决和侵权处理决定,无效决定原则上不具有追溯力,只有存在明显违反公平原则的情形或者权利人存在主观恶意时,无效决定才具有追溯力。然而,若从合同法角度上看,此种二元结构互存交集,天然存在冲突。既然权利在宣告无效之后自始不具有效力,那么,依据被无效权利而作出的在先判决和签订的许可、转让合同却又如何具有效力?事实上,1989 年颁布的《技术合同法实施条例》就曾依据合同法的一般规则,允许专利无效对于专利转让合同产生追溯力。〔1〕《技术合同法实施条例》第65 条规定:“专利权转让合同成立后,该项专利权被宣布无效的,转让方应当返还价款。”虽然这一条款至1999 年《合同法》颁布之后被废止,但也可以看出,我国曾在专利无效的追溯力上长期适用存在冲突的两种不同规则。

即便在1999 年之后,这种冲突也未彻底终结。尽管最高人民法院在2001 年发布的《全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题纪要》第61 项中规定,“专利权被宣告无效的,合同终止履行,并依据专利法的有关规定处理”,但在实践中,法院仍常采用合同法的一般规则支持专利无效追溯力的一元结构。如在钟惠根与杭州华兴印染有限公司纠纷案中,涉案专利一共有4 项权利要求,其中2 项在专利许可合同履行结束后被宣告无效,浙江省高级人民法院基于彼时《合同法》第344 条〔2〕《合同法》 第344 条规定:“专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。”规定认定,涉案专利许可合同涉及被无效权利要求的内容应归于无效,实际上支持了专利无效对于专利许可合同具有追溯力。〔3〕参见浙江省高级人民法院(2010)浙知终字第110 号民事判决书。又如在崔彪与柳州瓦轴轴承有限公司纠纷案中,涉案专利在许可结束后被部分无效,广西壮族自治区高级人民法院也依据《合同法》第344 条认定在先的许可协议部分无效,最高人民法院还驳回了专利权人的再审请求。〔4〕参见最高人民法院(2013)民申字第1213 号民事裁定书。这种冲突还延续到理论层面,学界对此亦存在争议。一派主张考虑专利权的特性而论证《专利法》上二元追溯力的合理性,〔5〕参见王晓君、刘铁光:《论专利无效宣告的追溯力——认真对待知识产权的特殊性》,载《社会科学战线》2013 年第12 期,第179 页。另一派则以合同法规则主张回到一元追溯力。〔6〕参见李扬:《专利权无效后实施费等可否作为不当得利处理》,载《知识产权》2010 年第3 期,第56 页。由此可见,专利法无效的追溯力规则在我国仍存争议。而这一规则涉及众多当事人的利益分配,因此有待厘清。那么,我国到底应当采用何种追溯力规定?《专利法》现有的专利无效追溯力是否具有合理性?在《专利法》设置该规则近30 年后的今天,可以结合实施经验,对此进行检验。

二、我国专利无效追溯力二元结构的缺陷

根据我国立法者的解释,之所以在《专利法》上设立专利无效的二元追溯力规则,有以下两项原因。一方面,立法者持秩序论,其认为,专利存在失效的高风险,该规则的设立旨在维护社会秩序稳定,〔7〕参见全国人大常委会法制工作委员会经济法室:《〈中华人民共和国专利法〉释解及实用指南》,中国民主法制出版社2009年版,第90 页;参见何永坚:《新商标法条文解读与适用指南》,法律出版社2013 年版,第130 页。我国最高人民法院也认为,专利权一旦被宣告无效,还要溯及法院已经作出并执行的判决、调解书,会使法院判决、调解书处于不稳定的状态,进而影响社会经济秩序的稳定。〔8〕参见最高人民法院(2020)最高法民申3594 号民事裁定书。另一方面,立法者持对价论,其认为,权利相对人在权利失效前已经因权利受到保护而获得了实际的利益,因而权利人无需再返还已获取的费用。〔9〕参见全国人大常委会法制工作委员会经济法室:《〈中华人民共和国专利法〉释解及实用指南》,中国民主法制出版社2009年版,第90 页。不过,从以往近30 年的制度实践上看,这两种理论皆存在问题,并且,立法者的制度设计目的与最终效果存在落差,由此,这种追溯力二元结构存在重大缺陷。

(一)秩序论的证伪

1.专利无效风险的不当评价

秩序论的存在以一项假设为前提。我国立法者曾担心,若允许无效决定对于契约和判决追溯既往,将会使法院判决、裁定及行政机关决定处于不稳定的状态,造成不利于经济稳定发展的后果。〔10〕参见汤宗舜:《专利法解说》,知识产权出版社2002 年版,第298 页。这种观点常以进入无效程序的专利无效比例高为依据,实践中,我国的这一比例达到了50%,而美国、日本、德国的数据与我国相当。〔11〕参见康添雄:《专利权不确定性是如何实现的》,载《河北法学》2012 年第10 期,第107 页。以之为据,确实容易使人产生多数专利权利皆不稳定之印象。不过,从2020 年国家知识产权局发布的数据来看,我国发明专利授权达到53 万件,而同年被无效的发明专利仅为926 件,〔12〕参见超凡研究院:《2020 年中国专利无效决定统计分析》,来源:http://www.iprdaily.cn/news_27035.html, 2021 年6 月29日访问。被无效率仅为0.17%。类似地,在德国只有约1%的授权专利被诉及无效,其中真正无效的只占45%,也就意味着,德国的专利被无效率只有约0.45%。〔13〕参见[德]鲁道夫·克拉瑟:《专利法——德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法》(第6 版),单晓光等译,知识产权出版社2016 年版,第757 页。可以看出,各国发明专利的审查质量并不低,真正被无效的只占授权总量的极小份额,远非一般情形。两种统计路径的不同,会在结果判定上造成巨大差异。以体现整体的第二种数据为准,则可发现立法者过分夸大了专利无效之后果,无效情形原本只占极少数,难以得出允许权利无效追溯既往会对专利秩序造成严重冲击的结论。立法者忽略了,对于给付标的之缺失,合同法上已经为当事人设定了相应的救济规则,这些规则背后所代表的也是一种法律秩序。反倒是为此种低概率的特例创设有违合同法的特殊规则,将会人为地损害更上位的秩序,后果更加严重。

真正存在秩序隐患的,实为缺乏实质审查的实用新型与外观设计,若一味地持秩序论而转移无效风险,则容易造成权利人滥用此种追溯力规则。权利人可以先积极申请低质量的实用新型或外观设计,再提起侵权之诉索取赔偿,即便实用新型或外观设计日后被宣告无效,由于这种行为属于正常的商业行为,难言恶意,权利人也无需再退还权利金。以设计人胡崇亮为例,根据裁判文书网的统计,由他发起或者由与他相关的被许可人发起的外观设计案件已超过200 起,其获得了巨额回报,并且,这些涉案的外观设计多在侵权判决后被宣告无效,但是,除了尚未执行的判决之外,法院对于已经支付的赔偿费皆未认定应予退还。〔14〕可参见诸如最高人民法院(2015)民申字第2918 号民事裁定书、广东省高级人民法院(2018)粤民终498 号民事判决书。

2.对于私益的牺牲缺乏价值支撑

知识产权是人为拟制稀缺而形成的财产权,知识产权法律关系代表的是一种人与人之间的秩序,若以交易秩序为由牺牲知识产权人的利益,实则是以交易秩序对抗财产权秩序,蕴含着价值层级的划分。然而,这种对抗的成立只应具有特殊性。在传统的物权法上,这种交易秩序对抗有体物权的场景出现在善意取得规则之上,旨在保护善意第三人对于权属公示所产生的信赖利益,如果缺乏此种信赖利益,则对抗难以为继。但在专利权被无效之后,立法者在缺乏上位价值保护的情况下直接以交易秩序作为最高保护对象,实则将此种对抗的特殊性转化为一般性,实属不当。

即便要牺牲私益,牺牲的对象也存在错误。学界常以专利权利的不稳定性而主张专利权人对于权利失效不具有可责难性,而权利相对人在受让或许可过程前应当充分认识此种权利不稳定性所产生的风险,故而对于权利失效存在责难可能。〔15〕参见王晓君、刘铁光:《论专利无效宣告的追溯力——认真对待知识产权的特殊性》,载《社会科学战线》2013 年第12 期,第179 页。这种观点颠倒了权利人与相对人的风险认知能力。当专利在审查机构予以登记之后,其上权利即被推定有效。若权利在此后被无效,权利人与权利相对人一般都无法预见到该权利无效的决定。不过,在签订许可或转让合同时,原权利人与权利相对人对于这种风险的认知能力并不相同。由于原权利人通常为发明的开发者或者在先使用人,更了解技术信息之内涵,对于权利效力的认知程度要优于被许可人、受让人。权利相对人只有在许可与受让发生之后,通过对于发明的使用,才会逐渐达到与权利人相一致的信息认知水平。我国立法者已经认识到权利人与相对人存在信息不对称的局面,〔16〕参见谢鸿飞、朱广新:《民法典评注:合同编典型合同与准合同》(第3 卷),中国法制出版社2020 年版,第494 页。故而在《民法典》第866 条要求专利许可人在许可过程中应当“交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导”。然而,在信息不对称的情况下,依据现有的专利权无效宣告追溯力规则,更了解权利无效风险的权利人无需承担责任,更不知晓无效风险的权利相对人却要承担所有的代价。风险认知与责任承担完全不对称,制度设计存在明显失衡。

3.秩序论构建的片面性

即便从秩序论本体的建立上看,现有二元结构的追溯力规则并未采用一以贯之的秩序论,存在片面性。如果立法者真正以完整的秩序论为制度构建的核心,则只有两种选择,要么回到专利申请之时的原点秩序,要么遵守专利无效宣告之日的现时秩序。这是一种具有体系上合理性的一元秩序结构,即要么完全推翻既定的秩序,要么完全维护已经形成的秩序,前者肯定权利自始无效的追溯力,而后者否认权利无效具有追溯力,这样才可真正达到秩序稳定。而目前的此种二元秩序论,反而造成具有交互性的法律秩序之间的脱节。

同时,在对象上,秩序论亦具有片面性,其在契约关系上仅涉及许可、转让合同,并未涵盖所有的合同类型。然而,当今的专利权之利用早已突破许可和转让,呈现多元化之感。除去这两者之外,基于专利产生的契约关系可能还涉及质押合同、技术开发的委托合同,乃至以专利为出资的入股协议。〔17〕参见秦洁、康添雄:《专利权无效之后的处置:“治/乱”的政策选择》,载《知识产权》2012 年第11 期,第47 页。由于立法者并未将这些合同纳入权利失效追溯力例外情形,这就意味着,立法者默认了权利失效对于此类合同具有追溯力,相关利益主体可以主张原有合同之给付不能,而基于不当得利追讨。由此,造成不同契约的权利相对人在利益分配上出现严重的不一致现象。既然立法者允许牺牲被许可人、受让人与被诉侵权人之利益以维护已形成的秩序,那么,这种契约区分就不应存在。由此可见,立法者所持的秩序论本身也不彻底,存在诸多解释漏洞。

(二)对价论的证伪

不同于秩序论的强目的性,对价论是一种结果论,即认为当事人已经取得了合理补偿。在这种观点的影响下,学界进而认为,若要求权利人返还支付的费用,反而会使权利相对人获得双重乃至多重利益,尤其是权利相对人通过前期对于知识产权客体的使用,已经获得了先发优势。〔18〕参见董美根:《专利许可合同若干问题研究》,载《电子知识产权》2009 年第10 期,第46 页。然而,这种理论存在诸多不合理之处,有待商榷。

首先,权利无效与合同有效并不兼容。对价论的支持者实际上将发明作为专利许可与转让合同的客体,由此主张,哪怕权利不复存在,但契约并不失效,受让人或被许可人已经通过契约从发明实施中获益。〔19〕参见杨金琪:《浅析专利无效对专利权转让合同和专利实施许可合同的影响》,载《知识产权》1991 年第3 期,第42 页。例如,在黄仁义诉广东万和新电气股份有限公司案中,涉案的发明专利被撤销,但成都中院却认为,“原被告双方所签《专利普通实施许可协议》的合同标的不是专利技术,而系技术……涉案的发明技术被宣告无效,并不直接导致《专利普通实施许可协议》无效。”〔20〕成都市中级人民法院(2011)成民初字第1056 号民事判决书。这种观点对于专利许可与转让合同的客体存在误认。从许可上看,我国《民法典》第865 条已明确规定:“专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。”这一条款乃效力性规定,“专利在有效期内”是专利许可合同有效的必要不充分条件,违反效力性规定的合同,应为无效合同。〔21〕参见谢鸿飞、朱广新:《民法典评注:合同编典型合同与准合同》(第3 卷),中国法制出版社2020 年版,第491 页。可以看出,专利许可合同的标的实则为权利,否则权利无效之后,只要发明存在,这一合同应当继续有效。从转让上,《民法典》第863 条虽然将专利权转让合同视为一项技术转让合同,但根据学界的一般理解,这一合同针对的乃是专利权,因此受让人取得的对象受保护期的限制。〔22〕参见谢鸿飞、朱广新:《民法典评注:合同编典型合同与准合同》(第3 卷),中国法制出版社2020 年版,第481 页;王利明:《合同法研究》(第3 卷),中国人民大学出版社2012 年版,第601 页。回到《专利法》第47 条,第1 款已经规定,被宣告无效的专利自始无效,则意味着专利许可与转让合同的客体自始不存在,合同之给付亦自始不能。

其次,对价论中的对价并不存在。在我国立法者看来,在契约的履行过程中,权利相对人获得了一种“实际的利益”。〔23〕参见全国人大常委会法制工作委员会经济法室:《〈中华人民共和国专利法〉释解及实用指南》,中国民主法制出版社2009年版,第90 页。然而,被无效的专利自始处于公共领域,即便权利相对人在权利有效期间内获得了使用发明的自由,这种自由也并非为原权利人所给予,而是公共领域的公益使然。对价论赋予了被无效的权利人对公共领域之发明以特殊的私益诉求,有违公共领域设置的原理。日本学界已经认识到对价论的此种局限性,转而以准占有作为权利金不予归还的理论支撑,即便专利权被无效,但原专利权人可适用《日本民法典》第205 条的准占有规则而享有孳息取得权,可以保有已经取得的权利金,〔24〕参见豊崎光衛『工業所有権法』(有斐閣,1980 年),285-286 頁。不过,此种学说仍未摆脱将公共领域之物纳入私益范畴之错误,不具有说服力。

最后,对价论有违瑕疵担保责任的要求。我国《民法典》第870 条已明确规定了技术许可人与技术出让人应承担权利存在的瑕疵担保责任,〔25〕《民法典》第870 条规定:“技术转让合同的让与人和技术许可合同的许可人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者,并保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标。”《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第26 条还规定:“专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务。”第872 条还规定:“许可人未按照约定许可技术的,应当返还部分或者全部使用费。”根据学界的通说,这里的“未按照约定许可技术”包括所许可的技术不符合约定,如技术瑕疵。〔26〕参见谢鸿飞、朱广新:《民法典评注:合同编典型合同与准合同》(第3 卷),中国法制出版社2020 年版,第517 页。若以特殊法优于一般法的立法原理,赋予专利权无效追溯力规则以合理性,则会造成一种极其矛盾之结果。当技术存在微小瑕疵时,受让人与被许可人尚可主张权利金的返还;但当技术因不具有可专利性而存在严重瑕疵,受让人与被许可人反而无法主张权利金返还。而按照举轻以明重之逻辑,考虑到前者可以成立权利金返还请求权,后者更应当赋予权利相对人以权利金返还请求权。

(三)平衡论的落空

在秩序论与对价论之外,立法者也并未完全舍弃对于相对人的利益保护,这一追溯力规则还蕴含着一项平衡论。《专利法》第47 条呈现“原则—例外—例外之例外”之架构,其旨在通过“例外之例外”规则对于被许可人、受让人与被诉侵权人的利益作出特殊救济,以在维护秩序稳定与公平合理之间寻求平衡。〔27〕参见尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社2011 年版,第490 页。这一“例外之例外”的救济体现于两种情形,一为存在明显违反公平原则的情形,二为权利人存在主观恶意的情形。不过,此种救济并未达到立法者预期之效果。

1.平衡论适用的要求过高

从公平原则上看,只有违反该原则达到“明显”程度,权利相对人才享有救济之可能。这一要求存在高度抽象性,导致实践中该公平原则极少被适用。例如,在胡崇亮与佛山市蓝飞五金加工厂纠纷案中,广东省高级人民法院即明确指出,由于公平原则的模糊性与宽泛性,法院在适用《专利法》第47条第三款认定“明显违反公平原则”时应当相当审慎,不应过度扩充“明显违反公平原则”的情形,避免公平原则的滥用突破《专利法》第47 条的立法宗旨。〔28〕参见广东省高级人民法院(2017)粤民终214 号民事判决书。实践中,法院对此的适用存在诸多争议,皆未统一。根据立法者之解释,这一公平原则的适用可采时间要素进行判断,即面向权利相对人还未实施权利或者只实施了较短时间而权利就被宣告无效的情形,此时权利相对人获得的收益远远低于所支付的费用。〔29〕参见全国人大常委会法制工作委员会经济法室:《〈中华人民共和国专利法〉释解及实用指南》,中国民主法制出版社2009年版,第92 页。但是,法院往往并未遵循此种解释路径。如在一起专利案件中,专利侵权判决仅四个月后,涉案的专利权即被宣告无效,最高人民法院却拒绝认定该案存在“明显违反公平原则”的事由。〔30〕参见最高人民法院(2018)最高法民申2482 号民事裁定书。

从主观恶意上看,考虑到举证责任之困难,权利相对人也很难获得赔偿。例如,在卢某等与佛山市容桂顺联五金公司纠纷案中,一审法院认为,卢某所享有的外观设计专利权因与现有设计相同而被宣告无效,且在卢某申请外观设计专利权之前,涉案外观产品已于市场流通,可推定卢某属于恶意申请。二审法院则推翻了一审判决,认为虽然卢某的外观设计专利权由于缺乏新颖性而被宣告无效,但是没有直接证据证明卢某在申请专利时,已经知晓所欲申请的外观设计缺乏新颖性,因此卢某申请专利时主观上没有恶意。〔31〕参见佛山市中级人民法院(2014)佛中法民一终字第2850 号民事判决书。按照法院的逻辑,除非权利相对人能够直接证明权利人知晓其权利存在瑕疵,单凭权利人之客观行为不足以证明其主观上存在恶意,这大幅增加了权利相对人的举证难度。

2.平衡论落空的不利后果

当专利无效追溯力的“例外之例外”无法发挥其原有的救济作用时,反而会造成两种不利后果。一方面,追溯力规则会为应当无效的权利创造滥用的制度空间。实践中,鉴于举证困难和法院严格限定,权利人被认定恶意或明显违反公平原则的情况极少,使得一些主观存在过错的权利人可以从诉讼中获益,毕竟,即便专利权被无效,权利人返还损害赔偿费用的情形实属少见,从整体上看,这些权利人提起诉讼获得的收益会超过其可能承担不利后果的成本。尤其是在外观设计与实用新型领域,我国对于专利权取得只设置了形式审查之要求,权利人获利所需支付的成本极低。在利益的驱动下,这反而会激励一些主观存在过错的权利人积极维权,进而扰乱正常的专利秩序。实践中不乏此例,有设计人专门以低价值设计或者以已落入公知领域的设计为客体,申请并获得外观设计专利权,并随之大幅提起诉讼,即便日后外观设计被认定无效,由于法院的“宽容”,此类设计人也无需再退还已经获得的侵权损害赔偿费,由此可获得巨额回报。〔32〕如前述提到的设计人胡崇亮之例。

另一方面,追溯力规则会对侵权判决的效力造成损害。以往在专利侵权案件审查的过程中,若被诉侵权人通过行政程序提起无效专利请求,法院一般会选择中止诉讼。由于无效程序的审理周期往往较为冗长,我国最高人民法院对侵权和无效程序作了适当平衡。根据2015 年修改的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9 条之规定,即便被诉侵权人向国家知识产权局提起宣告专利无效的申请,法院也可以在不中止诉讼的情况下继续审理案件。又根据2016 年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第3 条的规定,对于在合理期限内未被无效的专利,法院可以继续审理专利侵权案件。从实践来看,法院也一般会在推定专利权有效后继续审理案件。〔33〕参见张浩然:《专利无效决定溯及力制度检讨与重构——基于最高人民法院适用〈专利法〉第47 条案例群的分析》,载《法律适用》2020 年第18 期,第73 页。

于是可能出现专利被认定侵权之后,再发生权利被宣告无效的结果。此时,按照《专利法》第47条的追溯力规则,则会造成一种非常矛盾的后果。若被诉侵权人遵照侵权判决并给付侵权损害赔偿,其无法于专利宣告无效之后请求返还,而倘若侵权人一直拖欠给付赔偿费用直至权利被宣告无效,其反而可以免于给付。二者相对比,那些不遵守法院判决的侵权人获利,而遵守法院判决的侵权人反而会失利,这将反向鼓励侵权人拖延执行法院判决,影响司法判决的效力。这将进一步冲击追溯力规则的设计初衷。在旧有的侵权与无效程序的衔接规则之下,此种追溯力规则尚不会遇到此种问题,毕竟侵权认定发生于无效决定之后,权利人并无此种获利之空间,但在2016 年最高人民法院转变了侵权与无效衔接规则之后,牵一发而动全身,追溯力规则已很难适应新的情形,立法者应当予以完善。

三、我国专利无效追溯力二元结构的修改必要

现有的秩序论与对价论更像是对于专利无效追溯力二元结构的一种解释,若进一步分析这一规则产生的根源,则可以看出,我国产生这一二元结构缺陷实则是一种必然,我国有必要对此进行修改。首先,该二元结构源于我国对于域外法的继受,但我国并不具备继受之条件。其次,该二元结构属于我国立法者适用风险负担规则的结果,但是,考虑到专利被撤销具有自始无效之效力,我国立法者本应适用权利瑕疵规则。最后,该二元结构还源于立法者对于不同法律价值位阶进行特殊安排的结果,但立法者却错将最上位价值的实质正义作为秩序论之外的边缘价值。

(一)根据我国国情确立规则的需要

知识产权对于我国而言是一项舶来品,〔34〕参见郑成思:《侵权责任、损害赔偿责任与知识产权保护》,载《环球法律评论》2003 年第4 期,第462 页。我国专利无效追溯力的二元规则也源于域外,立法者参照了1975年签订的《欧共体专利公约》。〔35〕参见张浩然:《专利无效决定溯及力制度检讨与重构——基于最高人民法院适用〈专利法〉第47 条案例群的分析》,载《法律适用》2020 年第18 期,第75 页。该公约第35 条第2 款规定:“除了根据国内法规定专利权人请求损害赔偿存在过失或缺乏善意,或属于不当得利的情形之外,异议或撤销程序所作出的专利无效决定的追溯力不得影响:(a)在无效决定之前法院已作出、并已执行的最终侵权判决;(b)在无效决定之前已履行完毕的合同;但在适当情况下,可基于公平原则要求返还有关合同下支付的款项。”然而,由于部分成员国未予批准,《欧共体专利公约》并未生效,这一排斥追溯力的条款亦未产生效力。欧洲绝大多数国家都未在其国内的专利法上规定这一追溯力条款,包括彼时处于欧共体核心的法国、德国和英国。但是,也有少数国家在公约未生效的情况下继受了该条款,如意大利、西班牙和比利时。

不过,即便在已经继受未生效的《欧共体专利公约》第35 条的国家内,对于专利无效追溯力的二元结构也未产生共识。1977 年生效的《欧洲专利公约》只在第68 条规定了专利撤销的自始无效效力,并未规定专利无效对契约与在先判决不具有追溯力,依据合同法的传统规则,当合同的标的物自始无效时,则契约本不应产生效力。受此影响,专利无效追溯力的二元结构仍存在争议。例如,在比利时,立法者在1984 年专利法修改时,引入了专利无效追溯力二元结构的条款,但在Dekaply 案中,比利时最高法院却支持设立专利无效追溯力的一元结构。该案中,专利权人Berry Finance 被部分无效,此无效的部分恰好涵盖许可合同的技术范围,被许可人Dekaply 以被许可技术隶属于公共领域为由主张返还许可费。一审法院认定已支付的许可费不予返还。但被许可人认为,一审判决有违《欧洲专利公约》第68 条的规定,专利一旦被撤销,则自始无效,要求为该专利许可支付许可费有违公共秩序,同时被许可人还主张,一审判决有违《欧洲联盟运作条约》第101 条的规定,对市场竞争作了不当限制。布鲁塞尔上诉法院于2011 年作出判决,支持了被许可人的诉求,认定一审判决有违公共秩序,比利时最高法院最终维持了上诉法院的判决。〔36〕See Bernard Vanbrabant, «Transferts de technologie: la sécurisation des redevances est-elle contraire au droit de la concurrence?», Intellectuele rechten / Droits intellectuels, 2013, No.4, p.305.哪怕比利时的国内法已经规定了专利无效追溯力的二元结构,但由于法院认为这一规定与欧盟立法存在冲突,实际上仍采用追溯力一元结构。

又以意大利为例,意大利立法者在1979 年的专利法修法后,于其专利法第59 条引入了《欧共体专利公约》的专利无效追溯力条款,但这一引入仍存争议。在1979 年之前,意大利秉承专利无效追溯力的一元结构,承认专利无效对于在先契约的追溯力,〔37〕See Alessandro Torroni, «Il contratto di licenza di brevetto», Vita Notarile, 1998, No.1, p.178.如意大利最高法院在1972 年的一起案件中适用合同法规则,认定被许可人可在专利被撤销后主张解除合同,〔38〕See Cass. 25.07.1972, GADI 1972, 2542.米兰地区法院在1974 年则认定许可合同在专利被撤销后无效。〔39〕See Trib. Milan 12.07.1974, GADI Rep.Sist. 1972 to 1987, p. 561.在1979 年之后仍有不少学者主张,1979 年之前法院长期采纳的专利无效追溯力一元结构仍为一般性规则,1979 年所引入的追溯力条款只为例外规定。〔40〕See Alfonso Giambroconnoe Marco Andreolini, Brevetti e proprietà industriale : brevetti per invenzioni, modelli, marchi, tutela del software, Pirola Editore, 1987, p.61.

同时,部分欧陆国家之所以规定专利无效追溯力的二元结构,其中的理由亦与我国情况不相吻合。例如,意大利法院曾对其《专利法》第59 条规定该二元规则的原因作出过解释,其认为,这一规则之所以存在,是因为专利无效与专利合同的有效性无关,这些合同的标的物并非专利,而是使用发明之利益,因此即便专利撤销产生自始无效之效力,契约并不自始无效,故而专利权人无需返还权利金。〔41〕See Trib. Bologna 07.09.1989, GADI 1990, 2491. Cited in Arnold Vahrenwald, Patent Licence Contracts in English, French and Italian Law, PHD Thesis of University of Kiev, 1995, p.207, https://tbplaw.com/data/PatLicContr.pdf, accessed July 20, 2021.但在我国,如前所述,我国《民法典》第865 条与《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第34 条已经明确以专利权有效性作为专利许可与转让合同成立之条件,因此我国并不具有《欧共体专利公约》第35 条实施专利无效追溯力二元结构的条件。

由此可见,我国实际上仅仅以一项尚未生效、并存在争议的条款为参照,设计了现有专利权无效追溯力的二元规则。并且,我国立法者并未认识到我国的情况并不符合该规则的原始设计前提,仍强行于我国继受此规定,在两种不同体系的冲突下,前述提及的专利无效追溯力规定之缺陷就成为一种必然发生的结果。因此,我国立法者有必要根据我国的实际情况,确立合理的专利无效追溯力规则。

(二)合理分配专利无效风险的需要

无论是秩序论,还是对价论,其背后导向的皆是由权利相对人承担权利无效风险的后果,二者体现了一种共通的理论,即风险负担规则。根据我国《民法典》第604 条之规定,标的物毁损、灭失的风险随着标的物的交付而转移至受让人。我国学界将这一理论沿用至专利权无效风险负担上,进而容易得出专利权无效不再溯及转让、许可合同的结论。这种论证逻辑在于,任何专利申请都有被无效之可能,当事人签订这些合同是风险博弈的结果,对于权利人而言,签订这些合同能够在合同被无效之前收取到权利金;对于权利相对人而言,他们经过了前期的评估,已经判断无效风险属于可接受之成本,并能够获得更高额的收益,契约一旦成立,则风险转移,此后发生的无效风险应当由权利相对人承担。〔42〕参见董美根:《专利许可合同若干问题研究》,载《电子知识产权》2009 年第10 期,第44 页。由于我国《民法典》第604 条仅涉及价金风险,针对的是债务人在履行不能时,债权人是否仍需要对待给付价金的问题。〔43〕参见吴香香:《〈合同法〉第142 条(交付移转风险)评注》,载《法学家》2019 年第3 期,第168 页。这就意味着,在风险转移的背景下,哪怕专利权被无效,作为债权人的受让人、被许可人仍应当给付价金,这从侧面佐证了《专利法》第47 条追溯力规则的正当性。

不过,若追溯风险负担规则的真实内涵,可以发现,这种解释论实则对风险负担存在误用。风险负担意指,当双务合同中发生一方给付不能的情况时,决定相对方是否继续履行给付义务的法律规则。〔44〕参见[日]加藤雅信等主编:《民法学说百年史》,牟宪魁等译,商务印书馆2017 年版,第622 页。这一规则的适用只针对特殊的情形,只有在双务合同产生的对立债务发生嗣后履行不能,并且因此种不能发生债务消灭时,才产生风险负担问题。〔45〕参见[日]我妻荣:《债法各论(上卷)》,徐慧译,中国法制出版社2008 年版,第93 页。而在专利权被宣告无效的场景下,由于我国《专利法》第47 条规定了被宣告无效的专利自始无效,因此,这一给付不能实为自始不能,而非嗣后不能,其实质上无涉风险负担规则。若将自始不能的给付视为风险负担作用对象,则弄混了风险负担与瑕疵担保规则的适用场所。在民法上,对于合同成立时已经存在的瑕疵,属于瑕疵担保规则的适用对象,至于合同成立嗣后产生的瑕疵,才会涉及风险负担的问题,此时则不产生担保责任。〔46〕参见史尚宽:《债法各论》,中国政法大学出版社2000 年版,第19 页;又可见黄茂荣:《买卖法》,中国政法大学出版社2002年版,第304 页。在专利权被宣告无效的情形下,权利自始不存在,在权利层面产生追溯力,这意味着在合同成立之前,专利的瑕疵已经存在,此时应落入瑕疵担保的规则适用范畴,而不产生风险负担问题。只有当专利权被宣告无效产生向后效力或者向前追溯到合同成立之后,才会引发风险负担问题。可以看出,若依据前述学界对于风险负担的解释,则相当于权利人无需承担权利瑕疵的责任,与我国《民法典》第870 条规定的技术许可和让与中的权利瑕疵担保规定存在冲突,因而此种解释并不成立,应该予以修改。

再者,此种解释论也忽略了专利许可合同与转让合同在风险负担上的差异,实际上误将转让合同中的风险负担规则扩展至许可合同。我国《民法典》并未设置风险负担的一般规则,而是在买卖合同、租赁合同、运输合同等典型合同中予以具体规定,因此,买卖合同中的风险负担规则并不能够直接参照适用于其他合同。〔47〕参见朱虎:《解除权的行使和行使效果》,载《比较法研究》2020 年第5 期,第94 页。从比较法上看,各国普遍认为买卖合同中债权人(受让人)承担风险的规定为风险负担规则之例外,而以债务人承担风险作为一般原则。例如,《德国民法典》第323 条规定由债务人承担风险,但第446 条在买卖合同部分规定由债权人承担风险,根据德国学者解释,第323 条实为原则,而第446 条为例外。〔48〕参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国债法总论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2004 年版,第361-362 页。又如,《法国民法典》也以债务人承担风险为原则,并在法典第1138条买卖合同上规定了由债权人(受让人)承担风险的例外。〔49〕参见[法]弗朗索瓦·泰雷等:《法国债法:契约篇(下)》,罗结珍译,中国法制出版社2018 年版,第1286-1288 页。日本法亦然,其长期以债务人承担风险为原则(《日本民法典》第536 条),并以所有权转移中的债权人承担风险为例外(原《日本民法典》第534 条)。〔50〕参见[日]我妻荣:《债法各论(上卷)》,徐慧译,中国法制出版社2008 年版,第80-81 页。但在2017 年修法中,日本立法者删去了第534 条,则风险负担皆秉承债务人主义。由此可见,买卖合同中的风险负担规则本属例外,难以套用于专利许可合同。若从契约角度上看,专利许可合同更类似于租赁合同,专利权人在未出让所有权的情况下为被许可人创造使用发明之可能,类似于将发明临时性地“租”给被许可人使用。而根据我国《民法典》第710 条至第713条之规定,承租人正常使用租赁物的损耗风险应当由出租人承担。以之为参照,在许可过程中,专利的无效风险更应由权利人承担,而非被许可人。由此可见,即便套用风险负担规则而设立的《专利法》第47 条,本身也未正确适用风险负担的规则,应该予以修改。

(三)重回合理价值位阶的需要

我国立法者原本意图通过《专利法》第47 条实现平衡论,意即,在维护秩序论的同时,追求实质正义。这种秩序论体现为专利权无效不追溯转让、许可合同和侵权判决的规定,这种实质正义体现为保障权利相对人的公平原则与规制权利人恶意的规定。然而,在条文设置上,由于秩序论的“追溯力例外”规定在先,追求实质正义的“追溯力例外之例外”规定设置在后,前者成为统领第47 条的核心,后者则只构成秩序论的例外情况。久而久之,法院严格限制了“追溯力例外之例外”的适用空间,秩序论逐渐成为追溯力规则的最高价值,实质正义的追求成为秩序论之外的次要价值。由此,秩序与实质正义处于不对等的位阶,立法者所意图构建的平衡论即顷刻间崩塌。可以看出,正是这种条文设置而导致的价值位阶错乱,造成了此种不平衡之困境。

实际上,我国立法者已经认识到了平衡论失序的现状,但并未予以重视。在2008 年《专利法》修改之时,国家知识产权局就已发现,《专利法》第47 条规定的追溯力规则中的逻辑顺序恰好颠倒,并不顺畅,并提议在修法中将公平原则与权利人恶意的“追溯力例外之例外”规定提前,并将现有追溯力不再适用于契约关系的“例外”规定后置,以理顺合理的适用逻辑。〔51〕参见尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社2011 年版,第490 页。这实际上是一种重新以平衡论作为最高价值的设计理念,而将秩序论置于平衡论之下,然而这一立法提议并未被采纳,这很可能是由于立法者认为该条规定本就应当作此种理解,因而无需再作修改。〔52〕参见尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社2011 年版,第490 页。可以看出立法者并未放弃平衡论,只不过在认识到现存的逻辑颠倒错误之后,立法者并未积极修改,使得人们很容易根据文义解释而将秩序论视为优先理论,进而造成利益失衡之状况。

这种消极应对行为的背后,体现了立法者对于不同法律价值位阶关系的误认。实质正义本该是法的最高价值位阶,平衡论的建立本身旨在实现实质正义,但立法者却将实质正义作为平衡论的下位价值,与秩序论并立,更在条文设置上,将体现实质正义的条款作为秩序论的例外规定。实质正义反而成为《专利法》第47 条追溯力规则的边缘价值。从法政策学上看,这是一种以“治/乱”的政策选择代替了“公正/不公正”法律标准的结果。〔53〕参见秦洁、康添雄:《专利权无效之后的处置:“治/乱”的政策选择》,载《知识产权》2012 年第11 期,第48 页。为了实现法律价值的正当位阶,有必要对《专利法》第47 条的条文顺序作出调整,将体现实质正义的条款前移,而将秩序论作为一种“例外”。

我国法院已在实践中做出尝试,意图突破秩序论的优越地位。一方面,法院将专利宣告无效的日期尽可能前移,使得专利无效更易于对于合同、在先判决产生追溯力。以往,我国法院在认定专利无效日期时,以无效宣告决定最终确定发生法律效力之日为准。〔54〕参见最高人民法院(2009)民申字第1573 号民事裁定书。幸而我国最高人民法院自2011 年起转变了态度,以无效宣告的决定日作为认定专利无效日期的基准。这一转变对于相对人的利益维护意义重大,体现了法院对于实质正义的追求。〔55〕参见黄章典:《宣告专利权无效的决定之追溯力探讨——大陆最高人民法院(2012)民三终字第1 号裁定》,载专利师公会主编:《大陆专利案例研析(二)》,台湾元照出版社2016 年版,第188 页。另一方面,法院将在先侵权判决执行完毕的日期后移。根据《专利法》第47 条的规定,对实际执行的在先侵权判决,专利无效不具有追溯力。实践中,相对人在执行判决时常常不是一次性给付损害赔偿费用,而是多次给付,若依文义解释该条文,则已经执行的部分本不应当归还。但最高人民法院在2010 年的一起案件中指出,这一执行完成的日期应当以完全执行为准,〔56〕参见最高人民法院(2010)民申字第184 号民事裁定书。只要多次执行的相对人最后一笔执行的日期落入专利无效宣告之后,则其可以追回在先所有已经支付的赔偿费用,如此认定,更加偏向于对相对人之保护。由此可见,我国法院已经尽可能地促进实质正义的实现,只不过司法解释毕竟不能完全撼动秩序论的地位,实质正义的真正实现,仍有待立法者对于追溯力规则的修改。

四、我国应当设立专利无效追溯力的一元结构

我国立法者应当对现有的专利无效追溯力规则作何种调整?这有待于回到追溯力规则的源头处寻找解决对策。事实上,以英美法系与大陆法系的主流国家为比较对象,可以发现,专利无效对于权利的追溯力与专利无效对于契约和判决的追溯力存在着严密的逻辑关系,二者本具有一致性,只不过在部分国家内受其他因素影响而产生分化。在提炼将一元结构变为二元结构的因素后可以发现,我国立法者实际上并不具备设立专利无效追溯力二元结构的条件。由于影响专利无效对于契约和在先判决追溯力的因素并不相同,下文将分别从契约和在先判决的两个层面进行研究。

(一)我国专利无效对契约应产生追溯力

1.影响追溯力判定的因素提炼

从比较法上看,各国关于专利无效对于契约的追溯力的规定并不统一,主要分为三种模式。第一种模式从英美法系国家为代表,坚决否认专利无效对于契约具有追溯力,导向专利无效追溯力的二元结构,1975 年《欧共体专利公约》第35 条的规定即采此种模式。《英国专利法》第72 条规定的专利无效条款在适用上产生自始无效的效力,〔57〕See Intellectual Property Office of UK, Manual of Patent Practice Section 72, https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patentpractice-mopp/section-72-power-to-revoke-patents-on-application, accessed July 30, 2021.但在契约层面,英国法院一贯认定被无效的专利权人无需再返还权利金。〔58〕See Taylor v. Hare [1805] 127 ER 461, 462.一方面,英国法认为权利无效的风险应由相对人承担,〔59〕See Arnold Vahrenwald, Patent Licence Contracts in English, French and Italian Law, PHD Thesis of University of Kiev, 1995,p.36, https://tbplaw.com/data/PatLicContr.pdf, accessed July 20, 2021.另一方面,对于许可合同,英国法院将该契约类比于租赁合同,即便专利被无效,契约的对价没有完全消灭,相对人无法主张契约无效,〔60〕See S. J. Stoljar, A History of Contract at Common Law, Australian national university press, 1975, p.187.这实际上是将发明视为许可契约的标的物。

在美国法上,根据1969 年的Lear 案,专利无效在权利层面亦具有追溯力,〔61〕See Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 674(1969).但在合同层面,美国法院长期认为,除非存在欺诈,否则合同的相对人不得主张返还已支付的权利金。〔62〕参见[美]德雷特勒:《知识产权许可》(上册),王春燕等译,清华大学出版社2003 年版,第93-94 页。即便美国最高法院在Lear 案中指出,如果被许可人能够证明专利无效,就可免于支付专利授予之后产生的所有专利使用费。〔63〕See Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 674(1969).但在Lear 案中,被许可人已经在案发前停止支付许可费,因此之后的其他法院认为Lear 案的判决并不能约束那些一直支付许可费的案件,〔64〕在1997 年的shell oil 案中,联邦巡回上诉法院指出,Lear 案规则的适用需要满足两个条件:(1)被许可人已经停止支付许可费;(2)被许可人向许可人表明了停止支付许可费的原因,即其认为专利本应被无效。Studiengesselschaft Kohle, m.b.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 1568 (Fed. Cir. 1997).对于此类案件,美国法院仍然支持权利人无需返还权利金。〔65〕See Troxel Manufacturing Co. v. Schwinn Bicycle Co., 465 F.2d 1253 (6th Cir. 1972). 又如在1997 年的Geffner v. Linear Rotary Bearings 案中,专利权人并无隐瞒或不实误导之行为,并且被许可人已经从专利权实施中获取利润,因此,法院拒绝了被许可人对许可合同的解除(rescission)主张,支持专利权人获得许可费。See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 124 F.3d 229 (Fed. Cir.1997).美国之所以作此选择,原因在于,一方面,美国学界一贯主张,对于契约的相对人,专利权人并不负有保证专利权有效的默示义务;〔66〕See Raymond Nimmer, Jeff Dodd, Modern Licensing Law, Thomson West, 2009, pp.302-304.另一方面,美国法院长期认为,相对人在专利无效之前已经获益,不能通过主张返还利益而二次获益。〔67〕See Studiengesselschaft Kohle, m.b.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 1568 (Fed. Cir. 1997).这种观点实则认为专利许可或转让契约并不以权利为标的物,即便专利无效,契约的对价仍然获得满足,〔68〕See Hemstreet v. Spiegel, Inc., 851 F.2d 348, 350-51, 7 USPQ2d 1502, 1504 (Fed. Cir. 1988).其实际上是以发明作为契约标的物进行解释。不过随着美国联邦最高法院于2015 年Kimble v. Marvel 案将专利许可契约的标的限定为权利之后,〔69〕See Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. 446, 462-463(2015) .此种观点已经不再适用。

第二种模式以日本为代表,则完全肯定专利无效对于契约追溯力的存在,使得专利无效追溯力呈现一元结构。一方面,根据《日本专利法》第125 条之规定,专利无效的审判决定一旦具有约束力,专利权被视为从未存在;另一方面,日本法院允许专利无效溯及在先的契约,因这些契约缺乏法律上的原因,法院准予相对人请求返还许可费或转让费,〔70〕参见李扬:《专利权无效后实施费等可否作为不当得利处理》,载《知识产权》2010 年第3 期,第54-55 页。即便相对人在专利被无效前通过使用发明获益,日本法院仍认为,这些专利权有名无实,相对人并未获得期待的利益。〔71〕参见杨崇森:《专利法理论与运用》,台湾三民书局2007 年版,第550 页。

第三种模式以法国和德国为代表,对前述两种观点作了中和,既未完全否认专利无效对于契约的追溯力,但又对此种追溯力作了限制。在法国法上,理论界与法院普遍认为,转让与许可的权利人应承担权利瑕疵担保责任,当专利被无效之时,由于合同标的与原因不存在,因此这些合同皆自始未产生效力,相对人可以主张恢复原状。〔72〕法国最高法院在1981 年时指出,以专利为客体的合同(转让、许可、质押),会随着专利无效而引发合同标的或原因的缺失,进而可以被无效。See la Cour de cassation, 8 juillet 1981, pourvoi n°79-15.844.学界也持此见,See André Françon, « La nullité du brevet », Revue internationale de droit comparé, 1986, No.2, p.580.在利益返还额度上,法国却秉持平衡论,主张应对该追溯力作适当微调,当相对人在专利无效前已经通过运用专利而获益,相对人在主张权利金返还时应当予以适当扣除。〔73〕法国最高法院在1960 年时就强调,“许可合同的无效并不溯及既往地剥夺许可费的原因,这已成为被许可人获得的特权的对价”。La Cour de cassation, 5 avril 1960, pourvoi n°58-11326. 在2003 年的New Holland 案中,法国最高法院再次强调了这一观点。See la Cour de cassation, 28 janvier 2003, pourvoi n°00/12149.不过到2007年的Scherrer 案中,巴黎上诉法院放弃了以往观点,其指出“专利无效剥夺了补偿程序的任何法律依据”,最高法院随后支持了这一判决。〔74〕See la Cour de cassation, 12 juin 2007, pourvoi n°05-14548.然而,到2012 年的Réginald Wehrkamp-Richter 案中,法国最高法院否认了2007 年Scherrer 案的判决观点,〔75〕See la Cour de cassation, 17 février 2012, pourvoi n°10-24.282.相当于重回传统观点。〔76〕该案实际上涉及专利无效对于在先判决的追溯力问题,法国最高法院予以了否定,虽然该案不直接涉及专利无效对于契约的追溯力问题,但是根据法国最高法院的报告,这一判决也对2007 年的Scherrer et Normalu 案的观点进行了修正,相当于重回2007 年之前法国法院在认定专利无效对于契约的追溯力的传统思路。由此,法国法采用了一种有限度的追溯力规则,当专利被宣告无效之时,专利契约无效,但相对人从专利使用中取得的收益并不会溯及既往地消失。〔77〕See Rapport de M. André, conseiller, concernant l’arrêt n°604 du 17 février 2012 (10-24.282) - Cour de cassation, https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre#34,accessed July 19, 2021.法国实际上并未完全承认专利权被撤销具有自始无效的效力,《法国知识产权法典》第613—27 条只规定,“撤销发明专利的决定具有绝对效力”,并未提及该无效决定具有追溯效力。〔78〕See l’avis de Monsieur Le Premier avocat général, Laurent Le-Mesle, concernant l’arrêt n°604 du 17 février 2012 (10-24.282)-Cour de cassation, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/premier_avocat_22170.html,accessed July 19, 2021.追溯历史,这一条款于1978 年法国专利法修法时设立,对于该条款,立法者只不过旨在使得被无效的专利权人无法再使用专利。〔79〕See Jean Foyer, « Effets des jugements et autorité de la chose jugée en matière de propriété industrielle », in Mélanges dédiés à Paul Mathély, Litec, 1990, p.165.也正是在这一背景下,法国并未完全承认专利无效对于契约具有追溯力。

在德国法上,专利无效具有溯及既往的效力,但在对于契约的追溯力上,德国采用了二分法则。对于专利转让,受让人可以主张返还权利金,对于专利许可,被许可人则无法主张返还已经支付的许可费。〔80〕参见[德]鲁道夫·克拉瑟:《专利法——德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法》,单晓光等译,知识产权出版社2016年版,第1174-1176 页。可见,德国并未肯定专利无效对于契约具有完全的追溯力。造成该二分法的原因在于,德国对于专利转让与许可的标的物认知不同。在转让上,德国法以权利作为标的物,专利无效之后,专利权人给付自始不能,受让人可以请求返还。而在许可层面,德国法上的专利许可并不以专利授权为条件,在被许可的发明只是提起专利申请之后,就可以授予许可。〔81〕参见[德]鲁道夫·克拉瑟:《专利法——德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法》,单晓光等译,知识产权出版社2016年版,第1151 页。换言之,德国法上的专利许可的标的物实为发明。依据德国理论界之通说,许可合同并不因专利无效而溯及既往归于无效,〔82〕参见谢铭洋:《智慧财产权法》,元照出版社2019 年版,第306 页。德国联邦最高法院对此亦主张,专利被无效之后,专利被许可人支付许可费的义务仅向后消灭,而非自始消灭。〔83〕See BGH GRUR 1957, 595, 596.;BGH GRUR 1983, 237, 238 et sq.在2016 年Genentech v. Hoechst 案中,欧盟法院再次得出相同的结论。该案中,权利人与相对人签订了一份许可协议,并约定由德国法进行规制,欧盟法院通过核实发现,在德国法上,相对人可以在专利权无效之后继续支付许可费,该案最终的判决也与德国法的这一理论保持一致。〔84〕See Genentech Inc. v. Hoechst GmbH and San°fi-Aventis Deutschland GmbH, Case C-567/14.

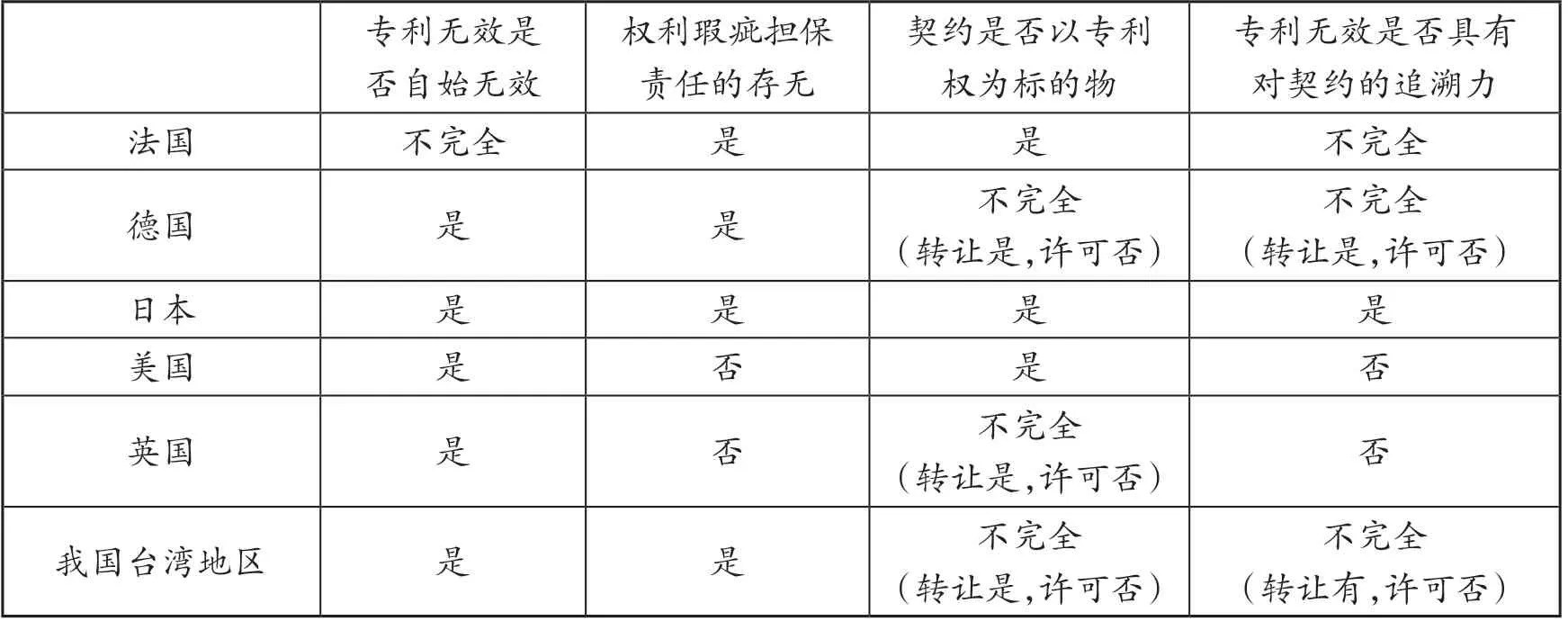

从上可见,在契约上,决定专利无效追溯力一元结构或二元结构的因素,主要体现为两个方面。一方面,需要考虑专利权人是否承担权利瑕疵担保责任,这一点实则体现的是专利无效的风险承担问题。若专利权人承担权利瑕疵担保责任,则专利无效的追溯力越趋于一元结构。此时,专利权人应当对于权利无效负责,则立法者更倾向于认定权利人应返还已获得的权利金,德国、法国和日本均为此代表。若专利权人无需承担权利瑕疵担保责任,则专利无效的追溯力越趋于二元结构。此时,权利人无需对专利被无效负责任,使得立法者倾向于主张权利人无需返还权利金,美国与英国即为此代表,不过,若契约中约定了权利瑕疵担保责任,则权利人往往会被认定应当返还权利金。例如在1905 年英国的Nadel v. Martin 案中,权利人与受让人在专利转让合同中约定了权利人对专利的有效性进行担保,之后随着专利被无效,英国上议院支持了受让人返还权利金的诉求。〔85〕See “Case Nadel v. Martin”, 23 Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases 41, 41-54 (1906).

另一方面,需要考虑专利转让与许可契约是否以专利权为标的物,若答案是肯定的,则法院更倾向于认定契约无效,以恢复原状为由支持权利金返还,此时,专利无效的追溯力越趋于一元结构,法国和日本即为此例。若答案为否定,如契约以发明为标的物,则即便专利被无效,法院仍倾向于认定契约有效,毕竟这一契约的履行并不以专利有效为条件,专利无效的追溯力将趋于呈现二元结构,以德国为例。德国法上的专利许可合同以发明为标的物,专利无效对于许可合同并不产生追溯力,而德国的专利转让以专利权为标的物,专利无效对于转让合同可产生追溯力。我国台湾地区亦追随德国法之态度,在许可合同上,台湾法院将发明视为标的物,拒绝认定专利无效对许可企业会产生追溯力。〔86〕我国台湾地区的“司法院”认为,若要求专利权人返还权利金,等同于相对人可以无偿使用专利权人所提供的技术,不合诚信原则。参见蔡亿达:《专利授权契约的专利无效问题》,来源:http://jaw-hwa.com.tw/news-details.php?NID=NM000176,2021 年8 月2 日访问。

这些因素与专利无效追溯力的关系可参见表1。

表1 界定专利无效对契约追溯力的影响因素

2.我国应当选择一元模式

遗憾的是,我国《专利法》第47 条第2 款倒向了上述第一种以美国和英国为代表的二元结构。我国的此种规定忽略了该模式形成的背后根源,我国在专利权人是否承担权利瑕疵担保责任的认定上与美国和英国存在差异,更何况我国在许可合同的标的物上亦不同于英国,由此,以美国和英国的模式推论我国的应对策略,并不具有可行性。至于作为大陆法系传统代表的德国和法国,我国的情况与二者皆存不同,因此,即便我国立法受这两国影响甚巨,也不应直接借鉴这两国对此的规定。与我国真正具有相关性的实为上述以日本为代表的第二种模式,但我国立法者却未予以重视。

事实上,由表1 可知,若专利权人承担权利瑕疵担保责任,并且,专利契约以专利权为标的物,则专利无效对于权利和契约的追溯力将具有一致性,呈现一元结构。这种一元结构极其紧密,此时,若专利无效在权利上只具有部分追溯力,则专利无效在契约上亦将只有不完整的追溯力,法国即为此例。而在这两个因素之间,但凡有一个因素给予否定的答复,则专利无效的追溯力将呈现二元结构,哪怕其中一个因素只有部分否定亦然,德国和我国台湾地区即为此例。

按照这一规律,我国本应选择一元的追溯力结构。一方面,我国《民法典》第870 条明确规定了技术许可人与出让人对于权利存在的瑕疵负有担保责任;另一方面,我国《民法典》第865 条与《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第34 条已明确以专利权的有效性作为专利许可与转让合同成立的条件。因此,我国的专利无效对于权利和契约的追溯力具有一致性。考虑到我国《专利法》第47 条第1 款已经规定我国专利无效自始不存在,应当认定专利无效对于契约产生追溯力。

(二)我国专利无效对在先判决应产生追溯力

1.影响追溯力判定的因素提炼

在专利权无效宣告对于在先判决的追溯力认定上,各国亦不统一,主要产生两种模式。一方面,有的国家否认了这一追溯力,由此导向追溯力的二元模式。如在美国,只要判决发生了效力,则在后专利无效决定无法产生溯及力。〔87〕若在先的侵权判决没有生效,即在终审判决之前,在后专利无效决定可以产生追溯力,See Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc, 721 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2013).以Prism Technologies LLC v. Sprint Spectrum L.P 案为例,该案中,专利权人同时向两家公司提起两起侵权之诉,在先宣判的第一起案件的法院认定专利侵权成立,在后第二起案件的判决则认定专利无效,于是,第一起案件的被诉侵权人请求法院对原审判决予以修正,不过,美国联邦巡回区上诉法院并未支持被诉侵权人的诉求。〔88〕See Prism Techs. LLC v. Sprint Spectrum L.P., 849 F.3d. 1360, 1364 (Fed. Cir.2017).又如在法国,法国最高法院在2012年的Réginald Wehrkamp-Richter 案中明确强调,“专利被撤销所产生的追溯无效效果,并不足以支撑返还在先侵权判决已经支付的费用”。〔89〕La Cour de cassation, 17 février 2012, pourvoi n°10-24.282.另一方面,有些立法者则予以肯定,如在德国法上,在专利权被宣告无效之后,已经被判侵权的行为人可以提起执行异议之诉,〔90〕《德国民事诉讼法》第767 条“执行异议之诉”第1 款规定:“对于判决所确定的请求权本身有异议时,债务人可以以诉的方式向第一审的受诉法院提起。”若行为人已经支付损害赔偿费用,还可以依据不当得利请求权主张返还。〔91〕See Benkard/Ullmann, PatG, Auflage, 2015, § 22 Rd.63.

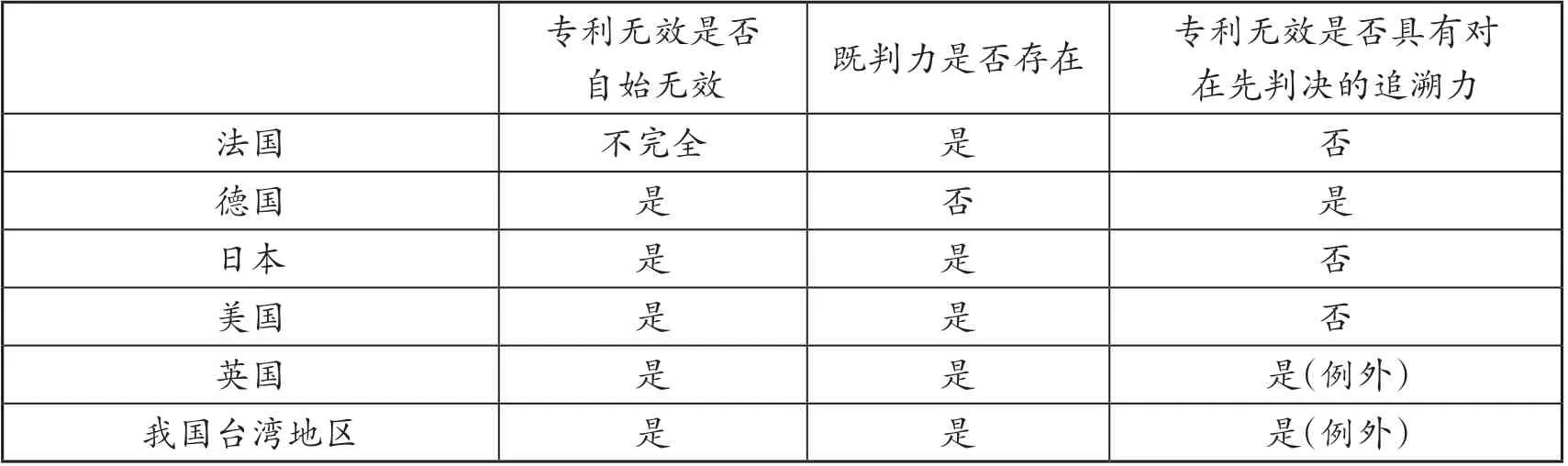

这一差异的存在绝非偶然,其背后存在特殊的理由。在美国与法国,被控侵权人在侵权案件中可以作出专利权无效的抗辩,法院在认定侵权时一般已经就专利权效力作出了判断。在德国,权利无效程序与侵权认定实则存在“行政/民事”二元模式划分。在侵权之诉中,德国法院不对专利权的效力进行判断,他人若意图使专利无效,则需通过向专利局提起异议程序或者向专利法院提起请求宣告专利无效之诉实现。法国若允许权利无效宣告溯及在先判决,则将有违诉讼法上的既判力原则(res judicata),美国和法国在追溯力上持消极态度实属正常。而德国的二元模式无涉既判力原则,当权利被撤销具有自始无效之后果时,立法者允许权利无效宣告溯及在先侵权判决亦属正常。

当特定立法域从权利无效程序与侵权认定的二元模式走向一元模式时,其上专利无效的追溯力后果也会发生变化。以日本为例,在2004 年之前,日本长期采用的是类似德国的二元模式,专利的有效性仅由特许厅判定,到2004 年《日本专利法》修改之后,日本在专利无效上采用双轨制,允许法院对专利的有效性作出判定,这种模式类似于美国与法国。在专利权无效对于在先侵权之诉的追溯力上,日本的态度在修法后发生了直接的变化。修法之前,日本以其《民事诉讼法》第338 条规定的“为判决基础的行政处分之变更”为由,〔92〕《日本民事诉讼法》第338 条第1 项第8 款规定:“有下列情事之一,得以再审之诉,对于确定终局判决不服……八、为判决基础之民事、刑事判决及其他判决或行政处分,依其后之确定裁判或行政处分已变更。”允许当事人提起再审,专利权利无效可以溯及在先的侵权判决,〔93〕参见余佳芮:《日本专利有效性判断双轨制:与平成23 年修正法中对于双轨制修正之评析》,载《专利师》2012 年第4 期,第96 页。与德国相一致。但在修法之后,日本学界则偏向于将特许厅所确定的权利无效决定排除在再审事由之外,由此否决了权利无效对于在先判决的追溯力,〔94〕参见易玲:《日本专利无效判定制度之改革及其启示》,载《法商研究》2017 年第2 期,第177 页。与美国和法国保持一致。

由上可见,专利权无效宣告对于在先侵权判决的追溯力判定,主要受在先判决是否对专利权的有效性产生既判力的影响。若在先判决会对专利权的效力产生既判力,则专利无效的追溯力越趋于二元结构。若在先判决对专利权的效力不产生既判力,则专利无效的追溯力趋于一元结构。换言之,如果以秩序论为由而否认专利无效对在先判决的追溯力,对此,既判力才是构成秩序论的核心。

不过,这一规律也有被打破之趋势。近年来,为了实现实质正义,越来越多原本受既判力约束的法院主张突破既判力的限制,回到追溯力一元结构。如在英国法上,侵权诉讼的相对人可以提起无效抗辩,法院可以对专利效力进行判断,进而英国各级法院长期以来皆主张维护在先侵权判决的既判力,否认专利无效对于在先判决的追溯力。但英国最高法院在2013 年的Virgin Atlantic Airways v.Zodiac Seats UK 案中转变了态度,其认为允许专利权人从溯及既往的被撤销专利中取得侵权损害赔偿,实属绝对不公正,并且不符合公共利益,法院由此支持专利无效对于在先的侵权判决产生追溯力。〔95〕See Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd [2013] UKSC 46.

上述专利无效追溯力与既判力的关系可参见表2。

表2 界定专利无效对在先判决追溯力的影响因素

2.我国应当选择一元模式

遗憾的是,我国虽然在侵权判决对专利权效力的既判力规定上跟随德国法,明确区分了权利无效与侵权认定程序,〔96〕参见朱理:《专利民事侵权程序与行政无效程序二元分立体制的修正》,载《知识产权》2014 年第3 期,第37-38 页。却在专利无效对于在先侵权判决的追溯力规则上跟随美国和法国,实则将两种体系混为一谈,应当予以修改。在以德国法为前提的情况下,应当采用一致性的结果解释。考虑到我国专利侵权判决并未涉及对于权利效力的判定,在后的权利宣告的追溯力不会触犯既判力原则。因此,当《专利法》第47 条第1 款设定了专利权利无效宣告自始不存在之后,本应当允许无效宣告追溯至原有的侵权判决,毕竟我国并不存在类似于美国和法国那样的追溯障碍,而现有的专利无效追溯力二元结构实际上剥夺了被诉侵权人的再审诉权,实属不当。尤其在许多域外法院陆续突破既判力约束的当下,本就不存在既判力约束的我国,却要为自己套上莫须有的束缚,更应及时予以厘清。

五、结语

我国《专利法》上第47 条对于专利无效追溯力的规定并不合理,立法者错误地采用了二元结构,应当回到以合同法一般规则予以建构的追溯力一元结构。这一重构具有重要意义。一方面,能够保证合同法规则适用的一致性。尽管我国学界已将知识产权法视为民法的重要组成部分,但是长期以来,我国学界又普遍将知识产权视为一项受特别法规制的特殊权利。〔97〕参见尹田:《论物权与知识产权的关系》,载《法商研究》2002 年第5 期,第16 页。这种特殊性在20 世纪80 年代尚不显著,我国立法者在1989 年《技术合同法实施条例》中依据合同法承认了专利权无效于转让合同的追溯力。进入90 年代,这一特殊性越发为我国学界与立法者所强调。〔98〕参见吴汉东:《关于知识产权本体、主体与客体的重新认识——以财产所有权为比较研究对象》,载《法学评论》2000 年第5 期,第5-8 页。这种特殊性在排斥物权法于知识产权领域的适用上尚具有合理性,毕竟物权法以有体对象为建构核心,但在合同法上,这种特殊性的强调并不合理。从比较法上看,大陆法系各国普遍将知识产权客体置于合同法的一般规范之中。〔99〕即便在秉持“物必有体”的德国,其上民法典中的债务关系法编也可以直接适用无体物。参见孙宪忠:《德国当代物权法》,法律出版社1997 年版,第2 页。在处理专利无效的追溯力问题上,德国、法国和日本皆以其合同法的规则为依据进行规制。我国实则过分强调了知识产权法的特殊性,忽略了合同法在知识产权领域介入的普适性。一旦专利无效重回追溯力的一元结构,则可有效缓解这一局面。另一方面,这一重构还具有重要的法政策意义。这将对被转让与被许可的专利提出更高的质量要求,可倒逼专利质量的提升,并且,还可维护公共领域的存在价值。专利无效的资金不返还,对于相对人而言,将造成巨额损失,更严重的是,这种成本往往最终会通过经营活动转嫁给消费者,相当于普通公众需要为处于公共领域中的发明给付使用成本。设立专利无效追溯力的一元结构,将消除这笔不必要的支出,使公共利益得到维护。

——兼评专利法第九条