“体艺舞”共生理念下我国体育院校体育舞蹈课程解读与重构

宋 娟,郭吉茹,卢嘉欣,黄 锋

(1.西安体育学院 a.艺术学院;b.研究生部,陕西 西安 710068;2.河南工业大学 体育学院,河南 郑州 450001)

在过去二十多年中,我国高校体育舞蹈教育得到了长足发展,接受高等教育的体育舞蹈生越来越多,体育舞蹈教育也逐渐从数量和规模的发展过渡和转型到质量和内涵的提升上,而在这一转型的过程中,课程逐渐成为了体育舞蹈教育问题的核心,即“转到深处是课程、转到真处是课程、转到难处是课程”[1].鉴于体育舞蹈的体育性、艺术性、舞蹈性,针对体育院校应该如何有效培养体育舞蹈生的综合素质,本研究认为应当在结合体育院校的培养目标和专业优势的基础上,通过“体艺舞共生”的课改理念,为体育院校体育舞蹈更好发展提供借鉴.

1 现有体育院校体育舞蹈课程解读

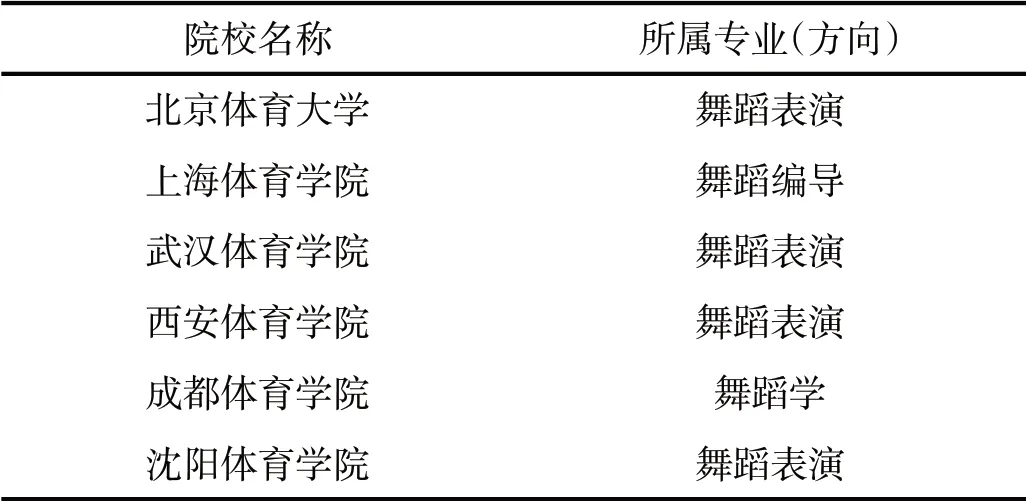

2018年1月30日,教育部发布了我国第一个高等教育教学质量国家标准即《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(以下简称《国标》),涵盖普通高校92个本科专业类和587个专业[2].体育院校中体育舞蹈方向的学科定位多归属于舞蹈表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业(如表1),但此类专业并未出现在此次《国标》的体育教学质量标准设定中,错失了从国家层面制定标准的机会,所以目前我国还未出台统一的体育舞蹈专业建设标准和人才培养方案,各高校往往根据相关专业和办学经验设定标准,制定体育舞蹈课程体系.

表1 我国部分体育院校体育舞蹈(方向)开设专业名称

1.1 培养目标回顾

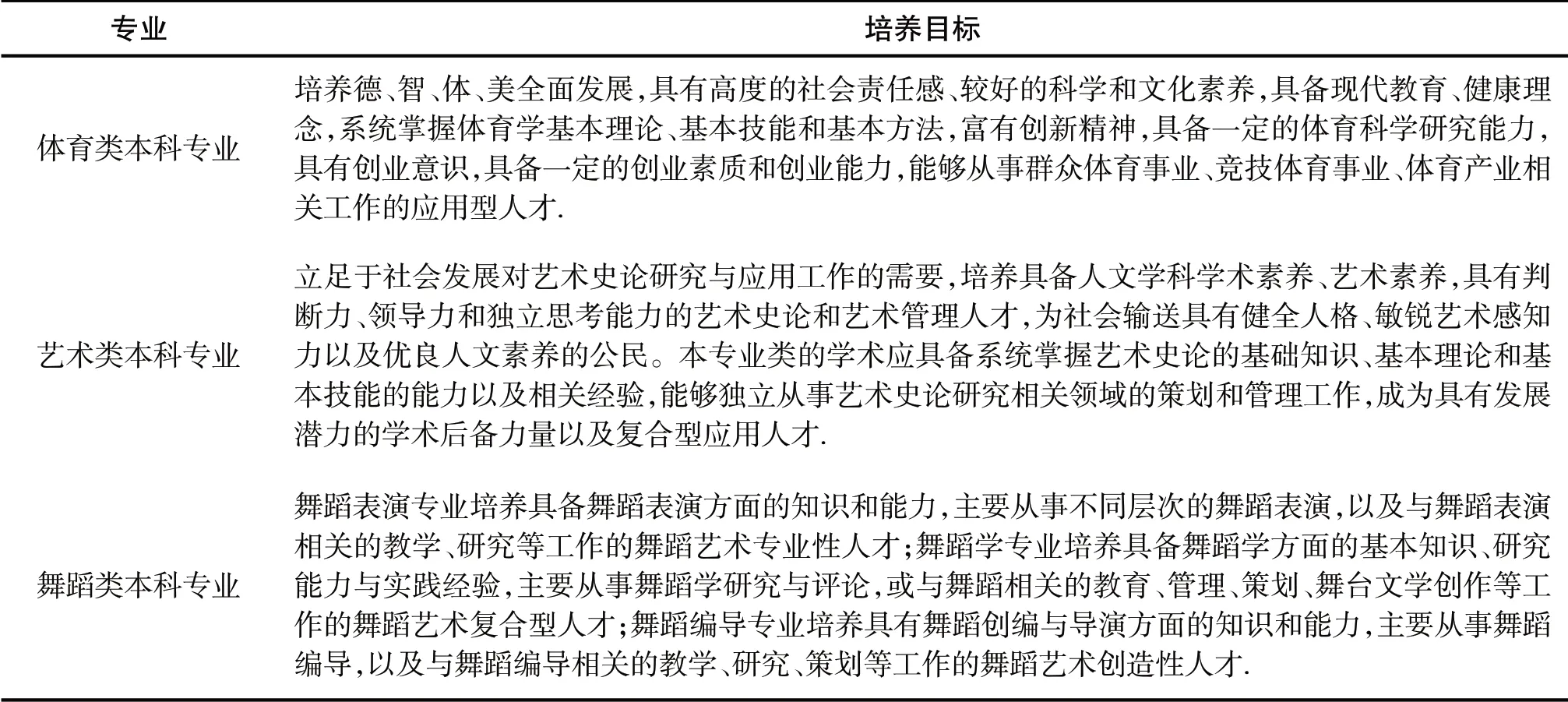

培养目标是高校基于学校类型、层次或专业提出的人才质量规格,而课程目标是具体课程达到的育人标准或境地,可以说培养目标是课程目标的基础,同时由于《国标》提出的是培养目标,因此本研究以培养目标研讨课程目标.《国标》中对体育类本科专业、艺术类本科专业、舞蹈类本科专业分别提出了具体培养目标(见表2[3]),三个专业培养目标大同小异,即培养应用型和复合型人才,且都要求学生实现“三位一体”(即融掌握基本理论∕基础知识、基本技能、基本方法为一体),但都侧重于本学科内容.

表2 《标准》中体育类本科专业、艺术类本科专业、舞蹈类本科专业培养目标

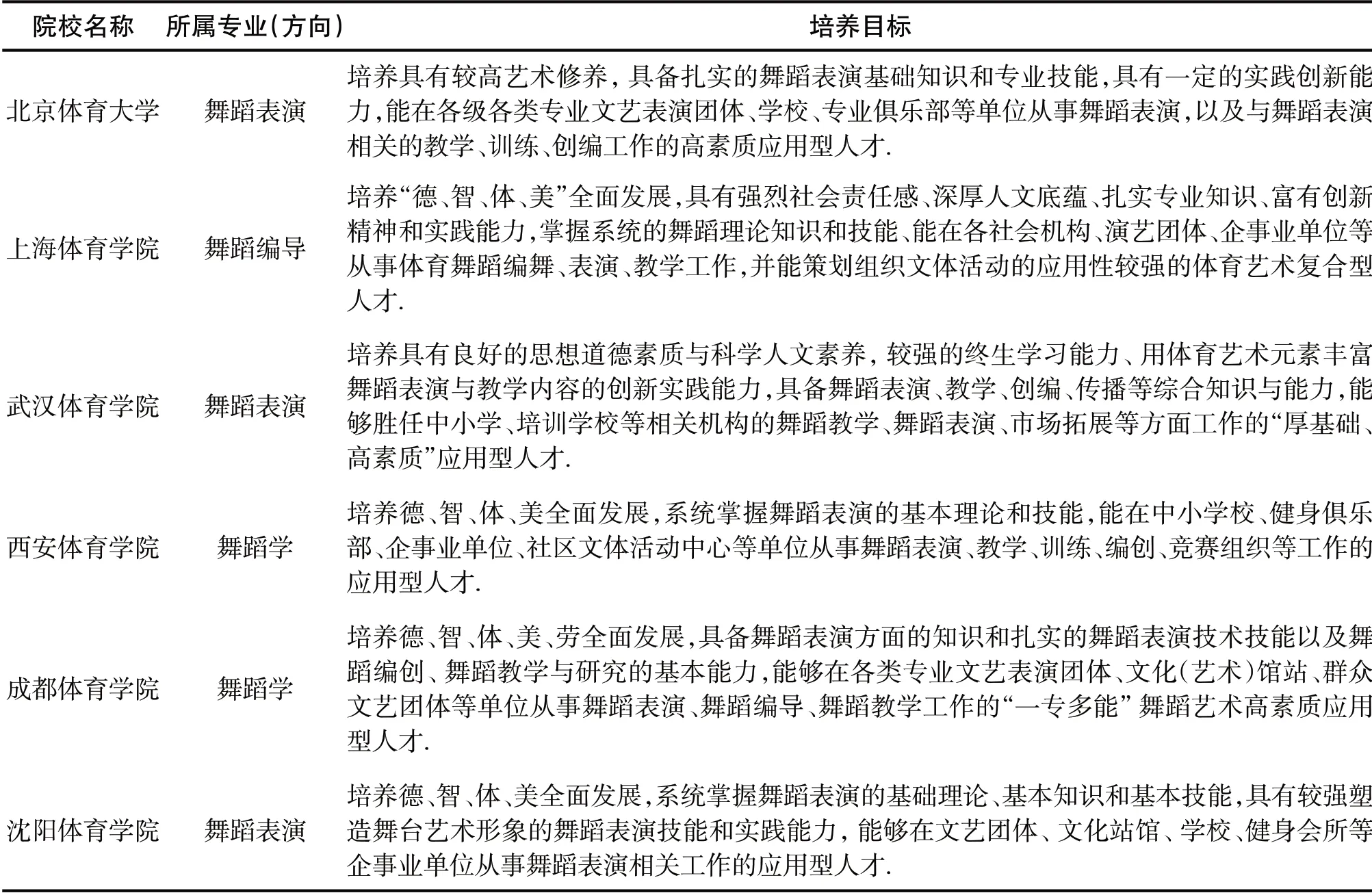

对比《国标》与我国体育院校的培养目标(如表3)可以得出:第一,各体育院校以培养应用型和复合型人才为主,单一类型或者专项型人才培养较少.高等教育作为学历教育是专业教育与职业教育的高度融合,它不同于岗位培训班,学生可以通过在校3~4年的学习,从舞者身份转变成体育舞蹈教师、体育舞蹈机构管理者等身份,实现角色转换和个人转型.第二,各体育院校要求人才掌握知识、技能和技术.体育舞蹈作为一项运动项目或体育活动亦或是舞蹈运动,学生通过升学考试进入高校,就得区别于“艺考班”或兴趣辅导班,在强化技术的同时,应系统学习理论知识、掌握专业技能,有研究表明专业技能不是影响就业最主要的原因,学识肤浅导致体育舞蹈专业毕业生坐失就业良机[4].第三,各体育院校在体育舞蹈培养目标中侧重于舞蹈方向及舞蹈相关知识技能的学习,形成了舞蹈化倾向,体育和艺术相融共生趋向不强.之所以如此,一方面与体育舞蹈隶属有关,我国体育舞蹈在体育院校的学科定位中隶属于舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导(如表1),所以舞蹈色彩浓厚,另一方面与体育舞蹈归属有关,在我国体育舞蹈姓“体”还是“艺”,目前还没有明确的官方回答.体育院校办体育舞蹈专业姓“艺”招生遭受冷落,姓“体”国家体育局却没有政策支持,造成摇摆的归属,而深究体育舞蹈内源,它涵盖体育性、艺术性和舞蹈性,理应形成动态平衡的三方知识聚合.

表3 我国部分体育院校体育舞蹈(方向)培养目标一览表

1.2 课程结构与内容回顾

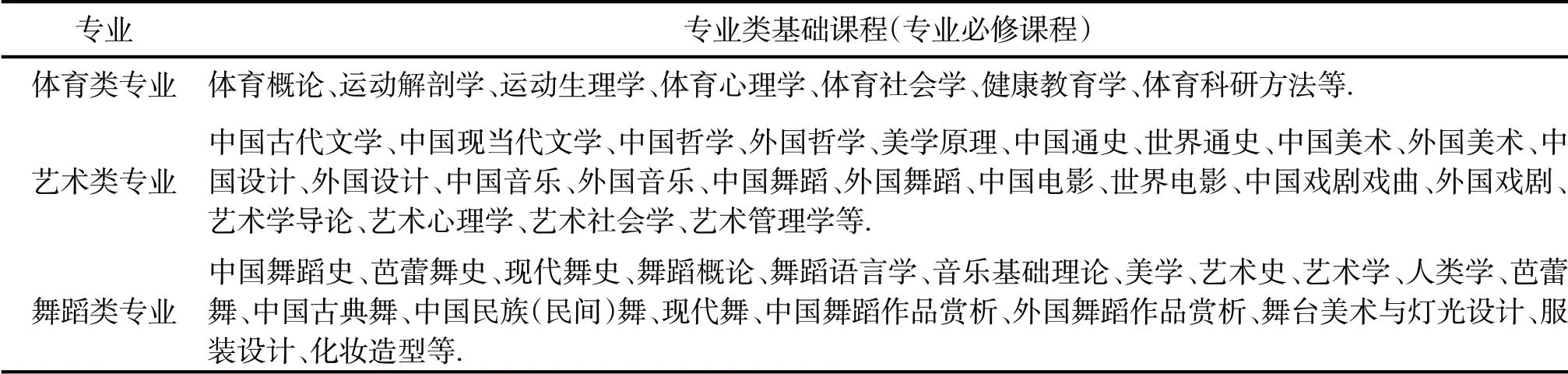

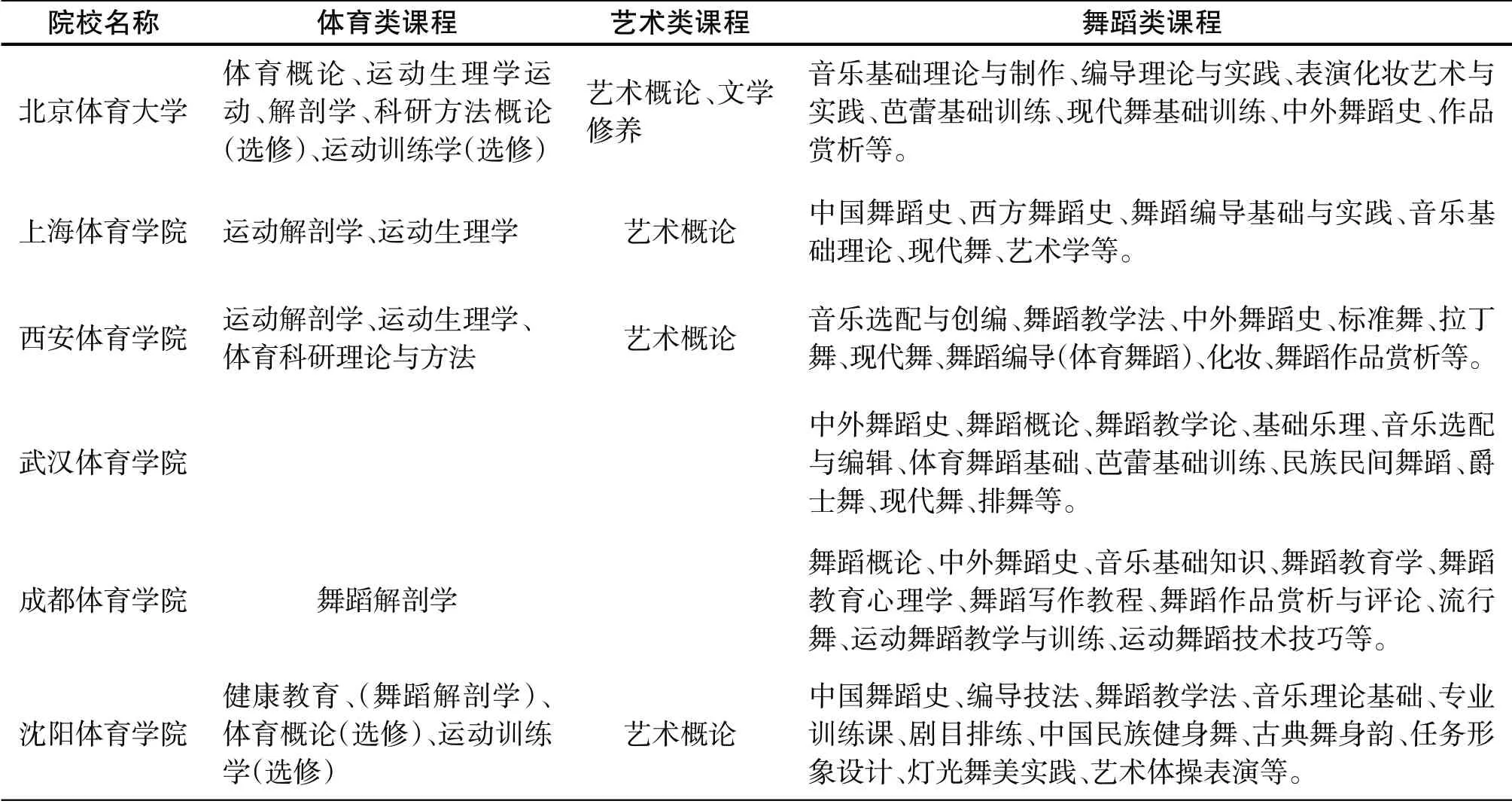

为调查各体育院校专业教育课程开展现状,需要选择最能突出核心课程内容及各校特点且处于必修设置的专业类课程为研究对象.以《国标》中体育类、艺术类、舞蹈类对专业类基础知识的设定为参照(见表4[3]),选取我国6所体育院校分别列出相关专业所开设的必修课程(如表5),可以清楚看出各院校开设必修课程情况.

表4 《标准》中体育类本科专业、艺术类本科专业、舞蹈类本科专业基础课程

第一,课程分布不均衡,课程舞蹈化倾向严重,体育与艺术类课程较少.由表5可见,舞蹈类课程内容丰富,涵盖面广,不仅包括技术课程,还包含理论知识课程,甚至有些院校还设置了灯光舞美、化妆等相关课程.相较于体育类和艺术类课程却少之又少,体育类课程次之,艺术类课程却寥寥无几.体育院校相比于综合性大学、师范类学院而言,体育学科知识和体育资源非常扎实和丰厚,然而部分体育院校未能充分利用本校优质资源、发挥体育优势,培养“体艺舞”融合的复合型应用人才.由于体育舞蹈是一项含有丰富手臂动作、腿部动作的舞蹈,课程中引入舞蹈相关理论能够丰富舞蹈理论知识、塑造舞蹈鉴赏能力、提升舞蹈审美情趣,但也不能忽视体育舞蹈的体育属性,它是技能主导类表现难美性项目,且具有中高强度的有氧运动,附有明显的体育性质,因此要增加体育学科知识,提高训练的科学性,如体育解剖学可以了解运动机理、健康教育学可以掌握健康生活方式、运动生物力学可以理解舞蹈动作力的来源等.更不能忽略它的艺术属性,艺术理论是扎根于艺术作品及艺术现象的历史性探究和理论性研究,是一种不可或缺的认知模式,因此要增加艺术课程.同时自古体育、艺术、舞蹈之间就具有某种不可分割的联系,互相促进、相得益彰,体育舞蹈就是在三者互动、对话、交融中发展壮大的,因此亟需加固理论层面的融合.所以在学时、学分允许的条件下应该合理配置体育、艺术、舞蹈专业理论.

表5 我国部分体育院校体育舞蹈(方向)必修课程分类

第二,课程拼接化严重,缺乏体育舞蹈理论课程.体育舞蹈进入我国三十余年,进入体育院校二十余年,课程设置并未形成自己独特的体系,仍然以简单“模仿”“复制”和“拿来主义”为主,存在按艺术院校原有舞蹈和艺术课程照搬现象,体现不出体育院校培养艺术人才的办学优势和特色.同时,也存在课程缺乏系统性和目的性,主次课程界限不清晰,艺术、舞蹈和体育三学科之间缺乏呼应与联系等症结,为此要在“大体育舞蹈学”的意识下,站在全局性、整体性高度交叉三门科学构建体育舞蹈体系的学科理论课程.这就要求解决各院校体育舞蹈理论课课时少、内容碎片化、学习表层化,多聚焦技术实践课“唯技术论”的痼疾沉疴,以各体育院校本校的学生特点选取适当教材开展体育舞蹈理论课程教育.

第三,西方文化、西方艺术风格等理论课程较少.体育舞蹈起源于西方,发展至今是不同国家、不同民族文化交织碰撞的结果,反映了不同时期人们的生活现状,不同阶段人们的社会需求[5],它是民族发展的一种表现,是地方特色的一种展现,是思想观念的一种呈现,我国体育舞蹈舞者竞技技术水平与国外优秀舞者相差不多,但是成绩相差较大,究其原因在于我们学习技术时还停留在身体技术再生产阶段,并未达到身心合一的效果,即“身体技艺的沉淀与再传递”[6].

1.3 课程评价回顾

当代教育评价之父——泰勒,曾提出课程编制的四个步骤:确定教育目标—选择教育经验—组织教育经验—评价教育计划.评价目的是全面检验学习效果并指导教师行为引起所期望的结果,泰勒认为课程评价不应该只是一个分数或单一描述性语言,而是一个能够反映学生状况如何的剖析图[7].根据泰勒评价教育计划原则,调查获悉体育舞蹈评价较为片面,缺乏足够的科学性.多数体育院校体育舞蹈学生最终成绩由理论成绩、平时成绩、技能成绩三部分组成,其中理论成绩通常以纸质试卷的形式考察,平时成绩取决于学生课堂出勤情况以及课上表现情况,这两项占比一般不超过40%,学生技能成绩的评价主要以考试课的形式展示规定组合或是舞蹈创编作品且均由任课老师评议[8].这样,就造成了两个方面的问题,一是虽然一改以往完全结果性评价,但是过程性评价占比较少;二是在评价主体上,评价主体过于单调,以任课教师评价为主缺乏同伴评价和自我评价.

2 体育舞蹈课程重构原则

各学者对课程内容选择原则见仁见智,如施良方在《课程理论—课程的基础、原理与问题》书中提出课程内容选择要注重课程内容的基础性、与社会生活的贴近性、与学生和学校教育特点的适应性[9].潘懋元、王伟廉在《高等教育学》一书中提出课程内容选择优化要遵守适时、完整、经济、实践、量力性和满足的原则[10].本研究将站在众学者理论研究成果之上提出体育舞蹈课程的重构原则.

2.1 围绕一个中心:培养目标

遵循OBE(成果导向教育)理念,基于教学成果导向教学,围绕教学根本目标组织课程、开展教育教学、评定教学结果,让所有的学生在学习中获得成功.培养目标就像是航行地图,一切行动都要参考地图,我们所有的行为都不能背离目标.重构课程也不例外,应该解读《国标》中体育学、艺术学和舞蹈学总目标,结合体育院校的培养目标,依托体育舞蹈专业教师和体育舞蹈科研人员主动揭示体育舞蹈运动的本质和规律,大胆拆解目标,敏锐地抓住育人重点和育人难点,有效整合学校资源,调整体育课程、舞蹈课程、艺术课程的课时比重,做到三者相濡相融,推进体育舞蹈“三大体系”建设.

2.2 兼顾两个发展:社会本位与个体本位

教育目的分为社会本位和个体本位,社会本位主张教育就是使个体社会化,使个人适应社会生活,成为对社会有用的公民[11].如果说社会本位培养国之栋梁,那么个体本位停留在个人塑造层面,即个体本位主张教育首要目的在于发展人的理性和个性,使人的本性得到完善和最理想的发展,使人真正成其为人.现阶段,我们的教育因过分追求社会价值和社会需求而忽视了个人发展,导致教育功利化、快餐式,因此要宏观把控国家需要,微观实现个人发展,再通过中观课程层面有效衔接这两个发展,从而兼顾两个本位.在课程中不仅要体现技术属性还要重视能力层面的培养,既要有所学又要有所用,结合体育院校培养目标,发挥体育优势,培养“艺体”融合的时代新人.

2.3 统筹两个时空:历史与现代

以史为鉴可以知兴替,跟紧时代可以图发展.只有经过历史筛选出最有价值、典范性与权威性的旷世之作,才能源远流长、经久不衰.体育舞蹈的发展具有深厚的历史背景,从原始社交舞—现代社交舞—体育舞蹈,包含了非洲元素、拉丁美洲元素和欧洲宫廷元素,元素间的不停碰撞混搭出了不同舞蹈风格.体育舞蹈课程设置和课程内容安排应依据运动项目的发展渊源,结合前人教育教学、课程经验总结,去除糟粕保留精华.随着科技进步、社会发展、产业革新等,时代每天都在发生这样和那样的变化,我们要敏锐顿察课程发展变化气息,及时响应发展号召,课程内容不能墨守成规,要有前瞻性和长远性,走在时代前列,脚踏“史”地,学习艺术院校课程设置的“精气”配以体育院校的体育课程“真髓”,培养适合社会需要的多层次复合人才.

2.4 融合多种要素:体育、艺术与舞蹈

鉴于体育舞蹈的多重性:艺术性、体育性、舞蹈性,加之体育舞蹈课程中体、艺、舞课程安排碎片化、拼接化和失衡化,因而在课程重构中要注意课程要素的跨界融合.重构不是简单修补或改动,是将原有的课程不合理地方推翻,建立新的课程逻辑,实现一种价值观的根本变革.根据上述我国体育院校体育舞蹈课程审视,我们清楚明白重构必须要打破学科间壁垒,破除课程间障碍,建立融合的态势,实现“血浓于水”的“体艺舞”融合效果.

3 体育院校体育舞蹈课程重构

当前,体育舞蹈课程内容突出专业性、偏向性特征,如何使体育舞蹈既能够突出专业性,又能够通过课程将其体育性、艺术性、舞蹈性表达出来,需要迁思回虑.

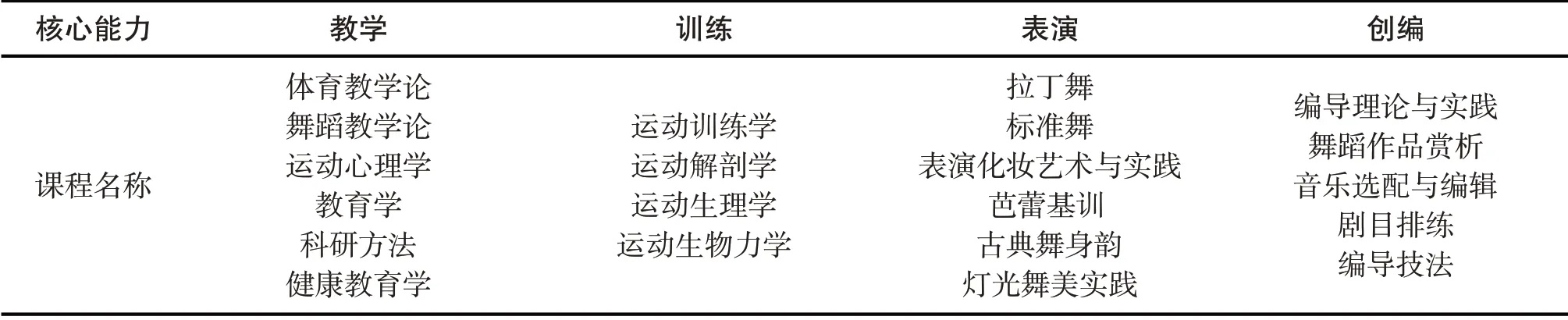

3.1 紧扣培养目标,课程内容凸显“四位一体”

课程内容体系重构首要考虑的要素是核心课程群,“核心课程群”是根据专业培养目标和当前社会岗位需求为直接目标设置的专业课程群、是培养学生核心能力的主要课程,核心课程建设的优劣决定了学生核心能力培养的好坏.纵观体育院校培养目标是培养德、智、体、美全面发展,能胜任中小学校、健身俱乐部、社会舞蹈团体、社区、企事业单位从事体育舞蹈教学、训练、表演、编创等工作的复合型应用人才,主要聚焦于“教学、训练、表演、创编”四方面为核心竞争能力,据此依据《国标》和体育院校培养目标进行课程设计.

表6 基于核心能力培养的专业课程重构

高等教育不仅教会学生知其然,而且要教会知其所以然,在教学过程中不仅要教会学生“会舞”,而且还要教会学生“会教、会训,会表、会编”.相较于艺术院校培养“高、精、尖”艺术表演专才,体育院校为了提高社会竞争力,依托体育优势培养社会所需的应用型人才,在课程设置时各院校应增加体育教学论和训练学等相关体育专业课程,再融合艺术类和舞蹈类课程,培养融“教学”“表演”“创编”“训练”于一体的复合型人才.

3.2 优化比重,“体艺舞”课程“兼容并蓄”

第一,兼容并蓄的科目融合依托个人理念转变.教师是课程的直接执行者和实施者,教师个人理念的转变,决定了课程实施的效果.课程的重构不是简单的课程积木拼接,如果未能从理论高度认识到重构的价值,课程重构则缺少灵魂,重构后的课程只是披了一层形状的外衣.我们提倡“体艺舞共生理念”,绝不是仅体现在课程表层上,而是将体育育人思想和艺术育人理念达到融会贯通,教师只有思想层面趋于一致,才有可能实现“共生”.

第二,兼容并蓄的科目融合是动态平衡的.每门课程之间并不是单一、独立且各自为政的,而是相互联系的,我们要建立课程动态调整机制,不断汲取外界能量,打破以往固步自封、因循守旧的课程体系.现有体育舞蹈高校课程呈现课程性质不均衡的问题,舞蹈类课程较多,体育和艺术类课程较少的境况,因此要精简舞蹈类课程,丰富体育类课程,如体育类课程中增加健康教育学,既符合《国标》和体育院校培养目标要求,又能助推健康中国国家发展战略;加入艺术类课程,如艺术学导论、艺术心理学、艺术社会学和艺术管理学等相关艺术课程.各院校,最终可以根据社会需求、高校定位和学生个人发展完善课程体系,形成一个学科知识相对没有偏差且稳定状态.

第三,兼容并蓄的科目融合要求整合资源.“四位一体”的课程模块不能割裂开来,而是与体育类课程、艺术类课程和舞蹈类课程相互交融,是你中有我,我中有你的关系.“模块”就像机器里面的零部件是一个一个的,体育舞蹈发展或者人才培养不能只是运行机器这么简单,如果不能打通零部件的壁垒很难调动整体机理.近年体育舞蹈高等教育聚集于艺术类院校、综合性大学、师范类大学和体育学院,培养理念和定位各有所长,体育学院以“体育”为依托的体育舞蹈发展,应义不容辞借助体育院校的王牌学科优势进行科学运动和专项训练,再加入艺术学科增强艺术旨趣,实现“体艺舞”共生共融.

3.3 层级衔接,构筑纵横交融的课程体系

纵向上,现在的体育舞蹈学生在进入高校之前,大部分学生已经在课外培训机构或者中等艺术院校进行过专业训练,专业技术过硬,甚至部分学生已在赛场上崭露头角,并曾获佳绩.这要求教师在培养方案实施的过程中,以之为根基,结合生源现状实际,适时有序地加以调整或补充,以适应学生发展需要.随着体育舞蹈学生在高校舞技的进阶,年级的升高,此阶段课程应侧重于学生综合能力的培养和提升.如教学能力、组织比赛能力、表演能力、训练能力、以及创编剧目能力,锻炼学生专业技术运用能力,促使学生专业技能的提升.

横向上,第一,体育舞蹈是舶来品,源于欧美,西方人思想上推崇自由,对自由的神往,使他们思想开放、个性张扬,这种性格特点融入体育舞蹈中,呈现的体育舞蹈富有激情和张力.中国文化受传统思想的影响,端庄秀丽、对称统一、淡雅宁静、柔和细腻是东方人审美文化的代名词,强调传统的含蓄美[12].因而文化底蕴上存在差异,故在课程设置时,应增加文化课的比重,让学生理解异国文化的精髓,在文化的碰撞中,求同存异地通过肢体语言表现出本土化的体育舞蹈灵魂.第二,体育院校倚重体育学科的优势提升社会竞争力,故在课程设置时,应加重体育类课程的比重,从而培养学生的社会核心竞争力,让学生追求舞蹈技术精进的同时,与社会无缝对接,在钻研舞蹈技巧的同时掌握体育和艺术知识,把学生武装成集“体艺舞”于一体的复合型应用人才.