中华绒螯蟹-日本沼虾池塘套养大规格罗氏沼虾模式氮磷收支及养殖效果研究

周 聃,刘 梅,房伟平,倪 蒙,邹松保,原居林

(1.农业农村部淡水渔业健康养殖重点实验室,浙江省鱼类健康与营养重点实验室,浙江省淡水水产研究所,浙江湖州 313001;2.浙江长兴县水产与农机中心,浙江长兴 313100)

中华绒螯蟹(),俗名河蟹,由于其肉质鲜美,营养丰富,深受消费者喜爱,近年来,随着生活水平的提升,其需求量日益增加,产业发展迅速。从上世纪80年代中国就开始探索人工中华绒螯蟹养殖技术,经近30多年发展,已形成了一套成熟的养殖模式。2019年中国中华绒螯蟹总产量为7.78万吨。然而,近年来,随着养殖环境压力、不良天气和市场价格波动等因素影响,养殖风险增加,效益波动大。现亟需探索新型生态养殖模式,在确保经济效益的同时,提高投入品利用率、降低氮磷等营养物质排放对水体造成的负面影响。

关于中华绒螯蟹生态养殖模式的研究主要集中在生物结构探究、水质环境调控、养殖模式优化等方面。当前,降低中华绒螯蟹养殖环境压力,提高经济效益的主要方式为多品种套养或混养。该模式是基于养殖生物生理特性进行多品种搭配,利用物种间关系实现物流、能流循环利用,最大程度的利用养殖系统中的营养物质和能量,从而提高单位效益。中华绒螯蟹常见的套养品种有加州鲈()、小龙虾()、日本沼虾()、黄颡鱼()等。

罗氏沼虾(),隶属甲壳纲十足目长臂虾科沼虾属,属大型淡水虾类。在现有中华绒螯蟹-日本沼虾套养模式中增加套养罗氏沼虾,可显著提高饵料利用率,降低水体的富营养化程度。该方式作为新兴的养殖模式,其养出的罗氏沼虾规格可达100~200 g/只,售价可达100~150 元/kg,极大地提高了经济效益。然而目前该模式仅处于实践探索中,尚缺乏对其养殖密度、营养物质流动等方面的研究。因此,本实验以传统的中华绒螯蟹-日本沼虾套养池塘为研究对象,通过添加投放不同密度的罗氏沼虾,对各密度养殖过程中的氮、磷收支及养殖效果进行比较分析,从经济和生态两方面评估,确定适宜养殖密度,对生产、养殖环境调控和减排控制有参考价值,为该模式发展及下一步推广提供重要支持。

1 材料与方法

1.1 实验地点

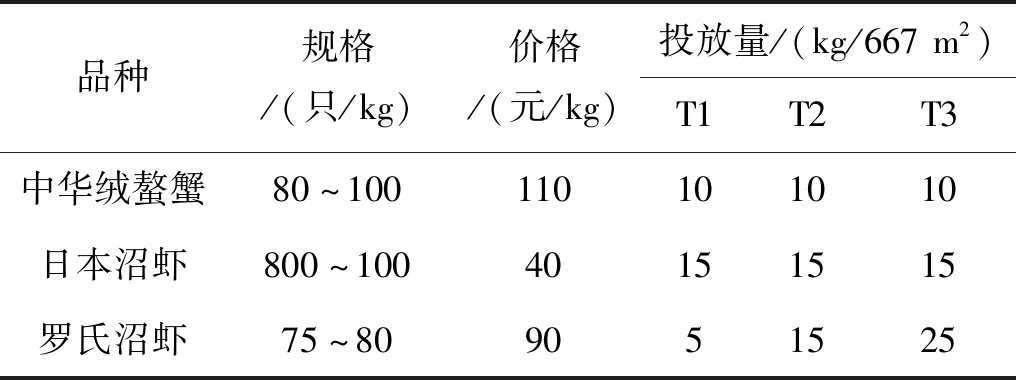

选取湖州长兴某水产养殖家庭农场作为实验点,分别设置T1、T2和T3三种不同套养密度,每个放养密度设置3个平行池塘。水源充足无污染,具备完善的增氧和防逃逸设施。种植苦草、伊乐藻、轮叶黑藻等水草,水草覆盖度约为60%。中华绒螯蟹放养:2 月初,放养蟹种规格80~100 只/kg,蟹种来源为本地培育经过挑选的健康蟹种。日本沼虾放养:3 月中旬放养日本沼虾苗种,规格约800~1 000 只/kg。罗氏沼虾放养:6月初放养当年3 月中旬早繁苗养成的大规格罗氏沼虾,规格约75~80 只/kg。具体投放量见表1。

表1 不同套养密度池塘各组分投放量Tab.1 The deliver amount of components in ponds with different densities

1.2 罗氏沼虾生长曲线测定

从6月初放养大规格罗氏沼虾苗起至全部收获,每隔15 d采集30尾,测定其体重体长,绘制不同套养密度下罗氏沼虾生长曲线,分析其生长情况。

1.3 样品采集及总氮、总磷测定

采用五点法采集池塘排水和进水水样;收集养殖场所降雨、总降雨量数值来自市气象局;于12月底,养殖结束时采用五点法采集底泥样品,测量厚度;收集养殖时期饲料,准确记录相关投入量;采集投放前蟹苗、日本沼虾苗和罗氏沼虾苗,并于养殖结束时采集成蟹、日本沼虾和罗氏沼虾;在养殖结束后采集水生植物。

水质总氮采用紫外分光光度法(HJ 636-2012)测定;总磷采用钼酸铵分光光度法(GB/T 11893-1989)测定;土壤总磷采用碱熔-钼锑抗分光光度法(HJ 632-2011)测定,总氮采用NY/T 1121.24-2012法测定;饲料中总氮采用GB T 24318-2009法测定,总磷采用原子发射光谱法(NY/T 3318-2018)测定;虾蟹总氮和总磷分别采用GB 5009.5-2016]和GB 5009.87-2016测定;水生植物总氮和总磷含量采用NY/T2017-2011测定。

1.4 计算方法

1.4.1 氮、磷收支计算

根据物料平衡原理计算池塘的氮、磷收支。

N(P)=W+M+M+M+F+R

(1)

N(P)=W+H+H+H+G+E+O

(2)

式中,W为通过池塘初始水体和换水输入的氮、磷(kg/hm),M、M、M分别为放养中华绒螯蟹苗、日本沼虾苗、罗氏沼虾苗输入的氮、磷(kg/hm),F为饵料输入的氮、磷(kg/hm),R为降雨输入的氮、磷(kg/hm);W为养殖结束后水体和排水输出的氮、磷(kg/hm),H、H、H分别为中华绒螯蟹、日本沼虾、罗氏沼虾收获输出的氮、磷(kg/hm),G水生植物输出的氮、磷(kg/hm),E为沉积物输出的氮、磷(kg/hm),O为其他形式输出的氮、磷(kg/hm)。

1.4.2 氮、磷利用率计算

收获渔获物的氮、磷含量占氮、磷输入量的比例称作氮、磷的绝对利用率,而占饲料输入氮、磷量的比例称作氮、磷的相对利用率。

氮(磷)的绝对利用率=N(P)÷N(P)×100%

(3)

氮(磷)的相对利用率=N(P)÷N(P)×100%

(4)

式中,N(P)为收获的渔获物氮、磷含量(kg/hm),N(P)为池塘总输入的氮、磷含量(kg/hm),N(P)为投喂饲料中的氮、磷含量。

1.4.3 氮、磷排污系数计算

氮、磷排污系数指生产1 kg的水产品向外界水体排放的氮、磷量(g/kg)。

排污系数=W÷M×1 000

(5)

式中,W为养殖结束后水体和排水输出的氮、磷(kg),M为养殖池塘产量(kg)。

1.5 数据分析

采用SPSS 22.0对数据进行处理,统计值用平均值±标准差表示,<0.05为差异显著。

2 结果与分析

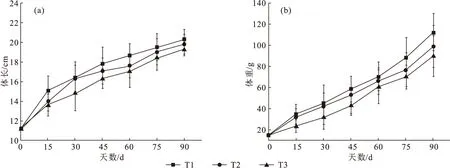

2.1 不同套养密度下罗氏沼虾生长曲线

不同套养密度下罗氏沼虾生长情况如图1所示。结果发现T1(低密度)罗氏沼虾生长速率要高于其他组,于养殖后期体重可达(112.33±17.69) g,体长可达(20.33±1.01) cm;此时T3(高密度)罗氏沼虾体重和体长分别为(89.79±20.26) g和(19.32±0.71) cm。套养密度会影响罗氏沼虾生长速率,低密度套养的罗氏沼虾生长速度较快。

图1 不同套养密度下罗氏沼虾生长曲线Fig.1 The growth curve of M.rosenbergi under different densitiesa为不同套养密度下罗氏沼虾体长变化曲线,b为不同套养密度下罗氏沼虾体重变化曲线

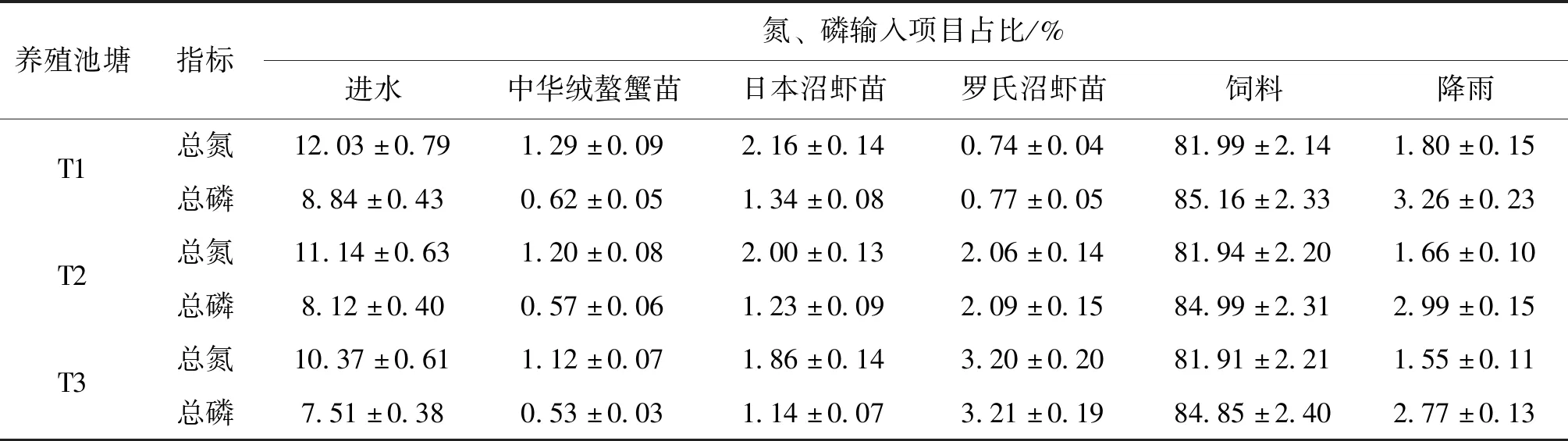

2.2 不同套养密度下池塘氮、磷收支

不同套养密度下池塘氮、磷输入情况见表2。从表2中可以发现该养殖模式氮、磷输入项目主要包括饲料、进水、放养的苗种和降雨。饲料是该模式氮、磷的主要输入方式,其次是进水。其他放养的虾、蟹苗及降雨的氮磷输入均小于4%。

表2 不同套养密度下池塘氮、磷输入占比Tab.2 Input of nitrogen and phosphorous in ponds with different densities

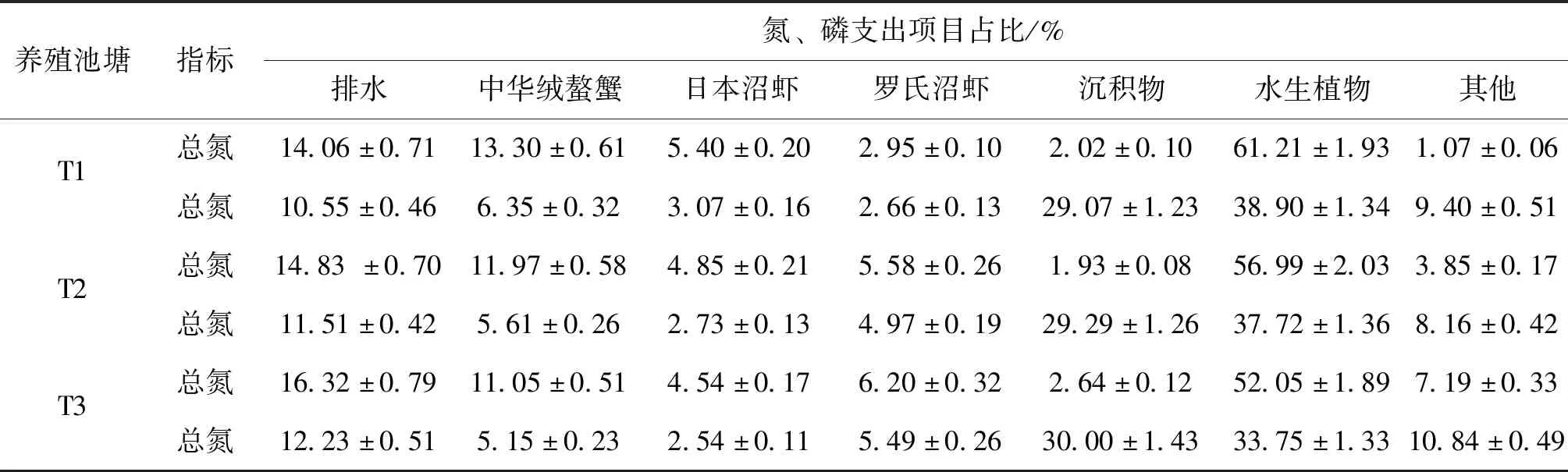

该养殖模式池塘氮、磷输出项目主要包括水生植物、沉积物、排水、收获的各类虾蟹和其他支出(表3)。水生植物是该模式氮、磷的主要支出方式,其次是排水,沉积物是磷支出的重要方式。而在收获的渔获物氮、磷支出中,中华绒螯蟹是主要方式,而罗氏沼虾由于其放养密度不同,氮、磷支出的比例差异较大,其占比均为T3>T2>T1。

表3 不同套养密度下池塘氮、磷支出占比Tab.3 Output of nitrogen and phosphorous in ponds with different densities

2.3 不同套养密度下池塘氮、磷利用率及排污系数

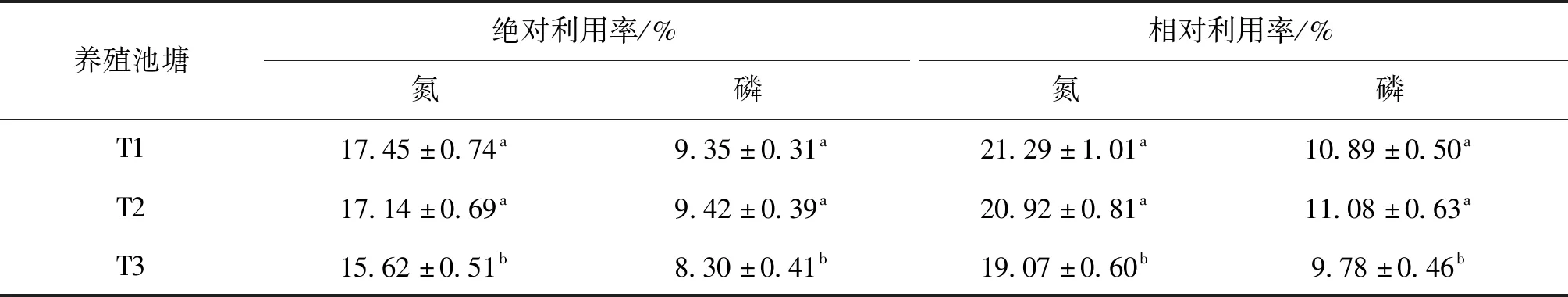

不同套养密度下池塘氮、磷利用率见表4所示。T1氮的绝对和相对利用率略高于T2,差异不显著,而磷的绝对和相对利用率略低于T2差异不显著,表明T1和T2在氮磷利用率方面差异不大。而T3氮、磷的绝对和相对利用率均显著低于T1和T2,表明在氮磷利用率方面T3明显较弱。不同套养密度池塘氮、磷排污系数见表5所示。T1池塘氮、磷排污系数略低于T2池塘,差异不显著,而T3池塘氮、磷排污系数显著高于T1和T2池塘。

表4 不同套养密度池塘氮、磷利用率Tab.4 N and P utilization efficiency of harvested products in ponds with different densities

表5 不同套养密度池塘排污系数Tab.5 Pollution discharge coefficient in ponds with different densities

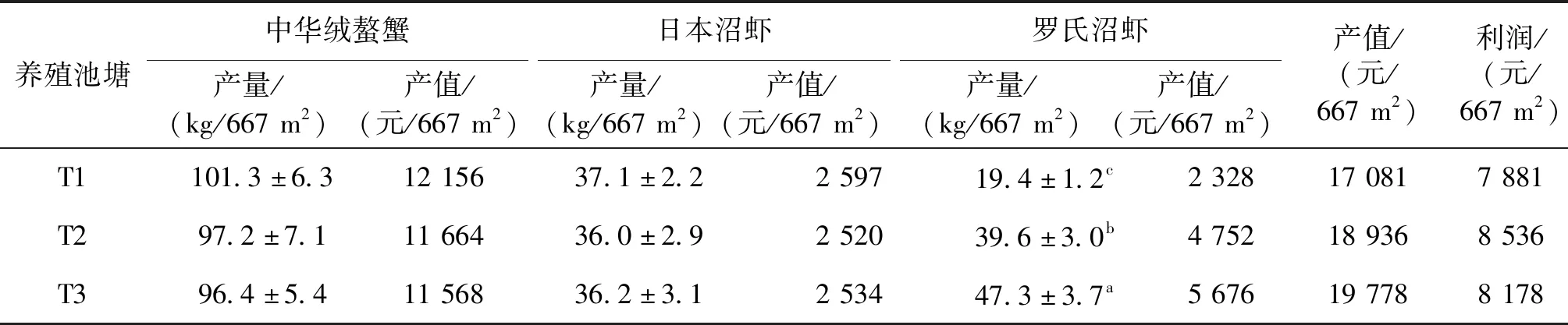

2.4 不同套养密度下池塘养殖经济效益

不同套养密度下池塘养殖经济效益见表6。由表中可以发现不同密度池塘仅罗氏沼虾产量出现显著差异。由于罗氏沼虾苗放养密度不同,其投喂的饲料量不同,因此T1、T2和T3的池塘成本分别为9 200、10 300和11 600元/667 m。根据当年中华绒螯蟹平均价格为120元/kg;日本沼虾平均价格70元/kg;罗氏沼虾平均价格120元/kg,全年T1、T2、T3池塘每单位面积利润分别为7 881、8 536、8 178元。

表6 不同套养密度池塘每亩经济效益Tab.6 Input cost of ponds with different densities

3 讨论

3.1 套养密度对罗氏沼虾生长影响

本研究发现套养密度会影响罗氏沼虾的生长,低密度套养下,罗氏沼虾其体重和体长增长速度明显高于高密度套养。有可能由于罗氏沼虾和中华绒螯蟹生长环境存在竞争关系,其套养的密度小,生长空间相对较大,利于罗氏沼虾的生长。该结果与张国新研究的不同养殖密度对南美白对虾生长的影响结果相同,故在套养密度选择中,不应过分追求产量,还需保证一定的密度,提高罗氏沼虾的品质。

3.2 不同套养密度下氮、磷收支差异

饲料是该养殖池塘氮、磷输入的主要来源。该结果低于戴修赢等得出的河蟹养殖池塘中饲料氮磷占比超过95%,这是由于本研究在计算过程中计算了水体输入的氮、磷,所以本研究结果较低。本研究中的中华绒螯蟹苗、日本沼虾和罗氏沼虾苗统一计算为苗种,T1、T2和T3的苗种占氮总收入的(4.19±0.27)%、(5.26±0.35)%和(6.18±0.41)%,占磷收入的(2.73±0.18)%、(3.90±0.30)%和(4.88±0.29)%。从结果中可以发现不同套养密度下,放养苗种输入的氮、磷占池塘氮、磷总输入的比例由于放养的种类和规格不同而存在差异,从而改变其他组分占比,然而不同密度下饲料占总氮和总磷输入的比例差异不大,这表明虽然密度不同,但其所需消耗的饲料占比差异不大。

水生植物是该养殖池塘氮、磷支出的主要方式,该结果与陈东兴研究的河蟹池塘中水草是氮、磷支出的主要方式相同。对比排水和进水的氮、磷含量发现,两组差异较小,表明整个养殖过程对外界增加的排放污染较少,其水中大部分氮、磷均被水草所吸收,表明中华绒螯蟹-日本沼虾池塘套养大规格罗氏沼虾是一种清洁的养殖模式。将中华绒螯蟹、日本沼虾和罗氏沼虾统一计算为渔获物,T1、T2和T3的渔获物占氮总支出的(21.64±0.91)%、(22.40±1.13)%和(21.79±1.00)%,占磷支出的(12.08±0.51)%、(13.31±0.58)%和(13.18±0.60)%。该结果与鱼类池塘养殖中的渔获物氮、磷支出占比相接近。从结果中还发现沉积物中的磷支出占比较高,而氮占比较少,水生植物中的氮支出要高于磷支出占比,这可能由于投入饲料中氮磷比较低,达不到植物吸收的理想氮磷比,导致磷过剩沉积。此外,在池塘氮、磷支出途径中还存在N的挥发、反硝化脱氮以及N、P的渗漏等其他形式的支出途径。

3.3 不同套养密度下生态效益差异

中华绒螯蟹-日本沼虾池塘套养大规格罗氏沼虾养殖模式中的渔获物氮、磷利用率分别在(15~20) %和(8~12) %,该结果与其他池塘水产养殖的氮、磷利用率差异不大。而在水生植物大量消耗氮、磷的前提下,还能保持该水平利用率,表明该养殖模式清洁高效。比较各套养密度下的氮、磷利用率和排污系数发现T1和T2的氮、磷相对和绝对利用率差异不大,均高于T3;T1池塘的氮、磷排污系数最低,T2略高,T3显著高于T1和T2。从该结果可发现T1对环境影响最低,T2略高于T1,但差异不大。

3.4 不同套养密度下经济效益差异

中华绒螯蟹-日本沼虾池塘套养大规格罗氏沼虾单位面积均利润可达7 500元以上,比传统中华绒螯蟹-日本沼虾套养池塘增加2 000元以上,增加了养殖户收益。分析不同套养密度池塘经济效益可以发现,T1由于产量低于T2和T3,故其单位面积均效益要低于T2和T3,而T3的收益的增加没有成本投入的增加大,这可能是由于渔获物的存活率、生长速度等因素造成,这一结果符合上述罗氏沼虾生长情况以及氮磷利用率结果。因此,三种密度下,T2的经济效益最高。

4 结论

结合生态及经济效益发现,T2的单位面积均效益最高,其氮、磷利用率不低于T1,排污系数不高于T1。T2在保证高利润的前提下,氮、磷利用率高,对环境污染增加不大。因此,T2的密度最为适宜。综上所述,中华绒螯蟹-日本沼虾套养罗氏沼虾的最佳密度为每667 m投放80~100 只/kg的中华绒螯蟹10 kg,800~1 000 只/kg的日本沼虾15 kg和75~80只/kg的大规格罗氏沼虾15 kg。