临兴地区深部煤储层地应力场及其对压裂缝形态的控制

高向东,孙 昊,王延斌,倪小明,邓 泽

(1.东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013;2.核资源与环境国家重点实验室,江西 南昌 330013; 3.中国矿业大学(北京) 地球科学与测绘工程学院,北京 100083;4.河南理工大学 能源科学与工程学院,河南 焦作 454000; 5.中国石油勘探开发研究院 廊坊分院,河北 廊坊 065007)

0 引 言

地应力是煤储层压裂改造的关键控制因素,其组合特征控制着水力压裂缝的延伸和扩展特征,决定了压裂的造缝效果[1-2]。唐书恒等[3]基于煤岩力学参数,结合数值模拟方法,研究认为水力压裂的起裂压力的大小和方位与地应力密切相关。孟召平等[4]通过对压裂裂缝的监测数据揭示出裂缝的几何形态由主应力的相对大小决定。李树刚等[5]通过数值模拟的方法研究了不同主应力差下裂缝的延展规律,研究表明主应力差越小,裂缝发育越复杂,反之,裂缝形态则越单一。孙健等[6]通过对开发区块煤层气井的剖析,指出水平主应力差值影响压裂改造的规模,差值越大,压裂改造体积越小,单井产能较低。由此可见,地应力对水力压裂具有重要的控制作用。随着埋深的增加,地应力增大,且地应力状态存在临界转换深度[7-8]。这一特点,意味着在不同深度范围内压裂缝的自然扩展特征有所不同,需要根据生产实际需求匹配不同的压裂工艺。尽管不同的学者在不同的盆地证实了地应力临界转换深度的存在,但是研究深度相对较浅(大都小于1 200 m)[9-11]。深部煤储层压裂改造处于探索阶段,相关的施工设计多沿用浅部煤储层的技术参数,在一定程度上制约了深部煤层气开发。临兴地区煤储层埋深较大,最大埋深超过了2 000 m[12-13]。为此,笔者基于成像测井和水力压裂资料,分析临兴地区地应力的空间分布特征,重点刻画地应力的平面展布,并结合Abaqus软件模拟不同水平主应力差条件下煤储层压裂缝的延伸和扩展特征,以期为深部煤储层的压裂设计提供理论指导。

1 区域地质背景

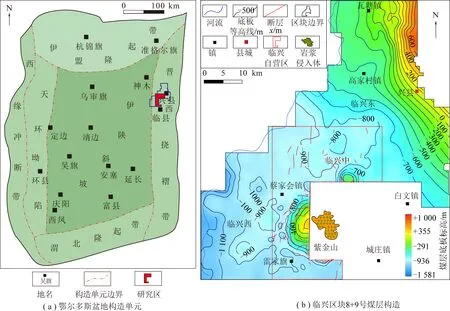

鄂尔多斯盆地是华北地台上的一个残余克拉通盆地,构造位置属于华北地台西部。根据其构造特征,鄂尔多斯盆地大致可分为6个次级构造单元[14]。盆地的主体是伊陕斜坡,整体为一西倾的单斜构造。晋西挠褶带呈南北向延伸的狭长带状分布于鄂尔多斯盆地东缘,该区域内的构造也整体向西倾伏,倾角略大于伊陕斜坡(1°~5°),如图1a所示[15]。

图1 鄂尔多斯盆地和临兴区块构造纲要Fig.1 Structural outline of Ordos Basin and Linxing Block

临兴区块位于鄂尔多斯盆地晋西挠褶带西缘北部偏中位置[16]。区块中部邻近紫金山,构造关系略显复杂。区块东部边界由于更靠近盆地边缘,地层较陡[17]。临兴区块又可分为临兴东、临兴中和临兴西3部分,其中临兴中属于中联煤层气公司的自营区块(以下简称临兴自营区)(图1b)。

临兴自营区又可细分为3个构造小单元,中部受紫金山岩体侵入影响为隆起区,环绕隆起区发育向斜区。北部和南部,受侵入岩的影响较弱,为平缓褶皱区[18]。北部区域又可细分为走向呈NW向延伸的若干构造条带,整体呈隆凹相间,主要为大型宽缓褶皱,发育少量的近NS向的小规模逆断层。自营区4+5号煤层埋深为1 013.5~2 113.5 m,平均为1 832.3 m。8+9号煤层埋深为1 093.2~2 163.5 m,平均为1 910.4 m。从平面分布来看,紫金山隆起区以外的地方,煤层埋深都超过了1 500 m,仅从埋深角度讲,研究区煤层气属于深部范畴。

2 地应力空间展布特征

2.1 地应力方向

2.1.1 获取方法

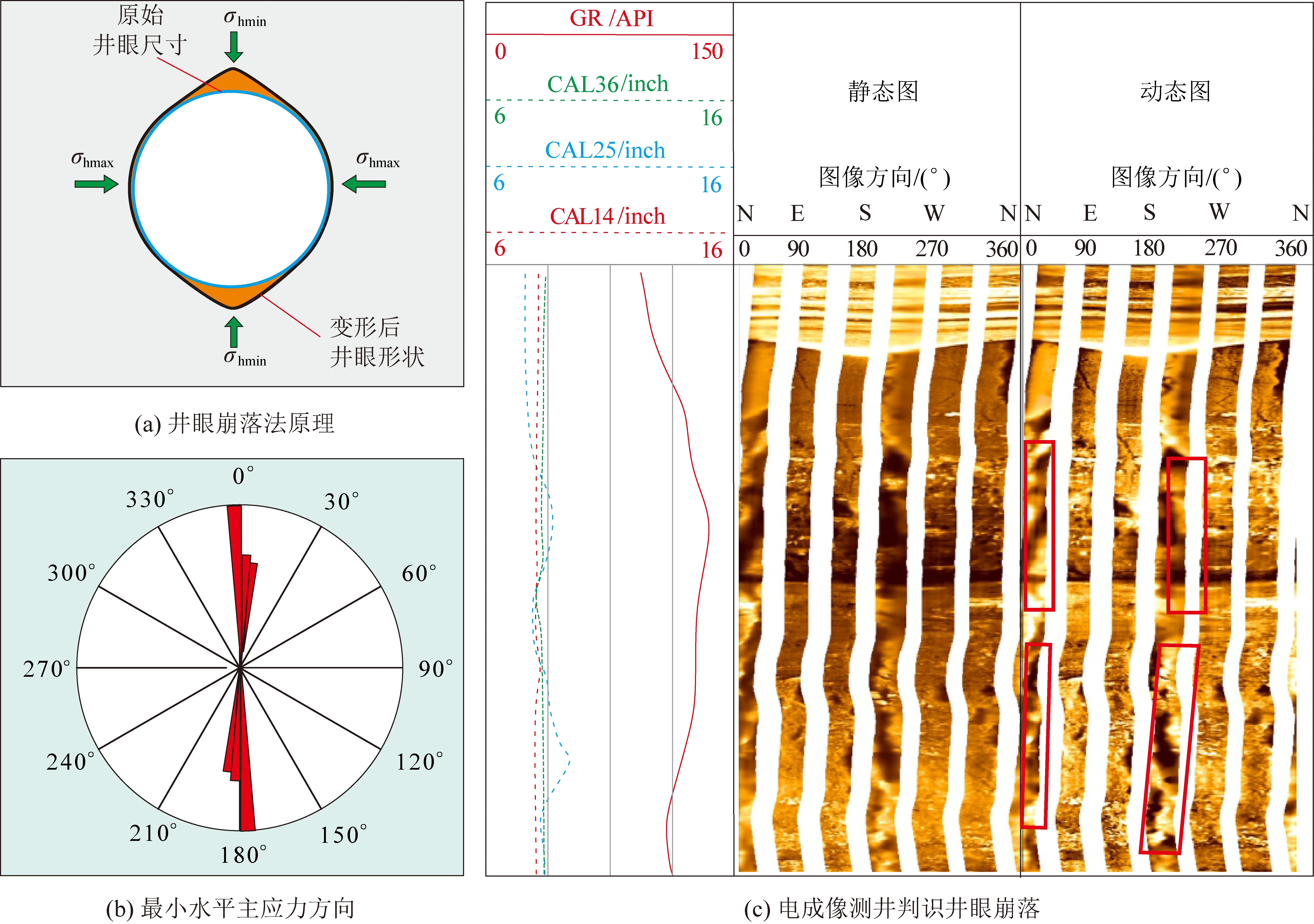

地层的各向异性及钻井过程中的井壁崩落的相关信息在成像测井中都有响应[19],研究区成像测井资料较为丰富,此次研究采用井眼崩落法来确定水平地应力的方向。井眼崩落方位与地应力方向紧密相关,在钻井过程中,地层原始应力平衡状态被打破,引起井眼应力集中,当应力超过岩石破裂强度时,就会产生剪切破裂,出现井眼崩落。井眼崩落后,形状呈椭圆形[20],其长轴方向与最小水平应力方向一致,与最大水平应力方向垂直(图2a)。利用电成像测井资料来分析井眼崩落较为常见,呈现为间隔180°的两条平行暗色条带,该条带所在方向即为最小水平应力方向[21](图2c)。

图2 基于井眼崩落判别地应力方向Fig.2 Identifying the direction of in-situ stress based on borehole collapse

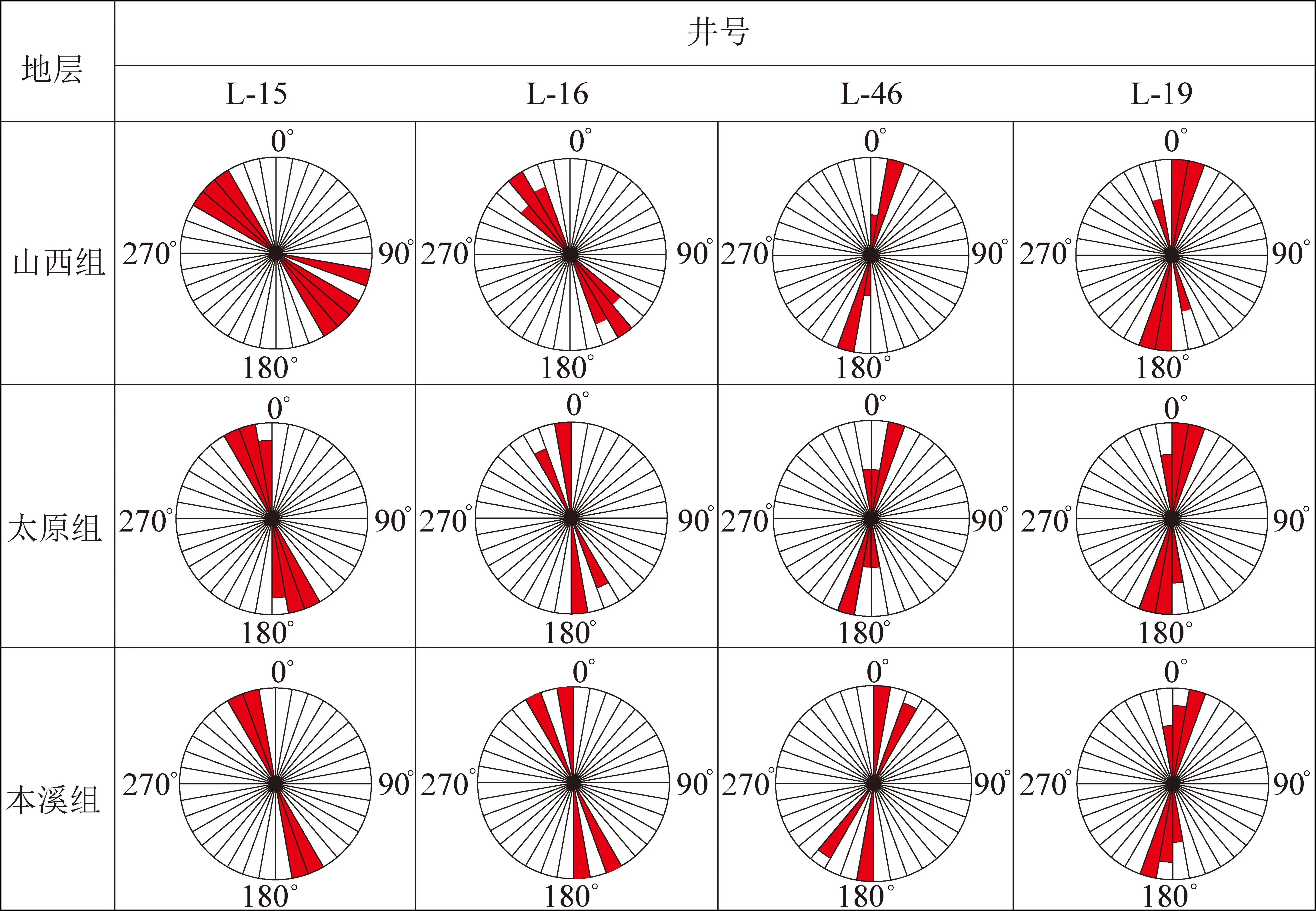

利用该方法进行研究区最小水平主应力方向识别,结果如图3所示。由图3可知,研究区最小水平主应力方向为近NS向、NNW和NNE向,在不同的区域和不同的层位,其方向略有差异,总体而言,本溪组、太原组和山西组最小水平主应力的方向基本一致,整体显示为近NS向。

图3 基于井眼崩落的最小水平主应力方向Fig.3 Minimum horizontal principal stress direction based on borehole collapse

2.1.2 空间展布

利用井眼崩落法,对研究区具有电成像测井的钻井,开展含煤地层水平主应力方向识别,统一用最大水平主应力方向表示,最终将识别的结果投到研究区8+9号煤层底板等高线图上,得到研究区最大水平主应力的空间展布(图4)。由于最小水平主应力方向与最大水平主应力方向垂直,其方向不再展示。由最大水平主应力的平面展布可知,研究区最大水平主应力的方向基本相同,也是近EW向,在不同的局部略有差异。研究区北部地区,最大水平主应力为近EW向;研究区中部和南部最大水平主应力方向为NEE向,地应力方向发生一定的偏转。

图4 研究区最大水平主应力方向展布[21] Fig.4 Maximum horizontal principal stress direction of study area[21]

2.2 地应力大小

地应力场的最大水平主应力、最小水平主应力和垂直主应力大小主要与埋深和构造相关,深部煤储层很多特性都与高地应力有关,本研究基于水力压裂法获取研究区地应力的大小。

2.2.1 获取方法

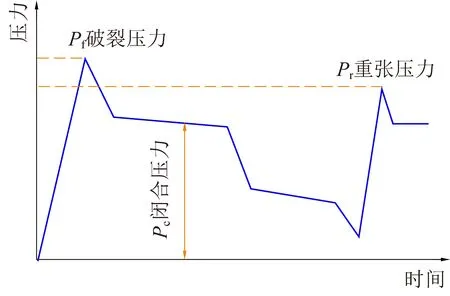

水力压裂法是获取地应力大小的有效方法,该方法基于井壁受力分析,结合断裂力学,从而获取水平地应力[22]。利用水力压裂可以直接获取的是最小水平主应力,然后结合力学参数,即可获取最大水平主应力。利用水力压裂可以获取的参数如图5所示。

图5 典型水力压裂压力曲线Fig.5 Pressure curve of typical hydraulic fracturing

最小水平主应力σh,min表达为

σh,min=Pc

(1)

式中:σh,min为最小水平主应力,MPa;Pc为地层闭合压力,MPa。

最大水平主应力σh,max表达为:

σh,max=3Pc-Pf-P0+T

(2)

式中:σh,max为最大水平主应力,MPa;Pf为地层破裂压力,MPa;P0为储层压力,MPa;T为岩石的抗拉强度,MPa。

垂直主应力σV可由密度随埋深的连续积分获取,表达为:

(3)

式中:ρ(H)为随埋深变化的岩石密度,kg/m3;g为重力加速度;H为地层埋深,m。

2.2.2 垂向分布特征

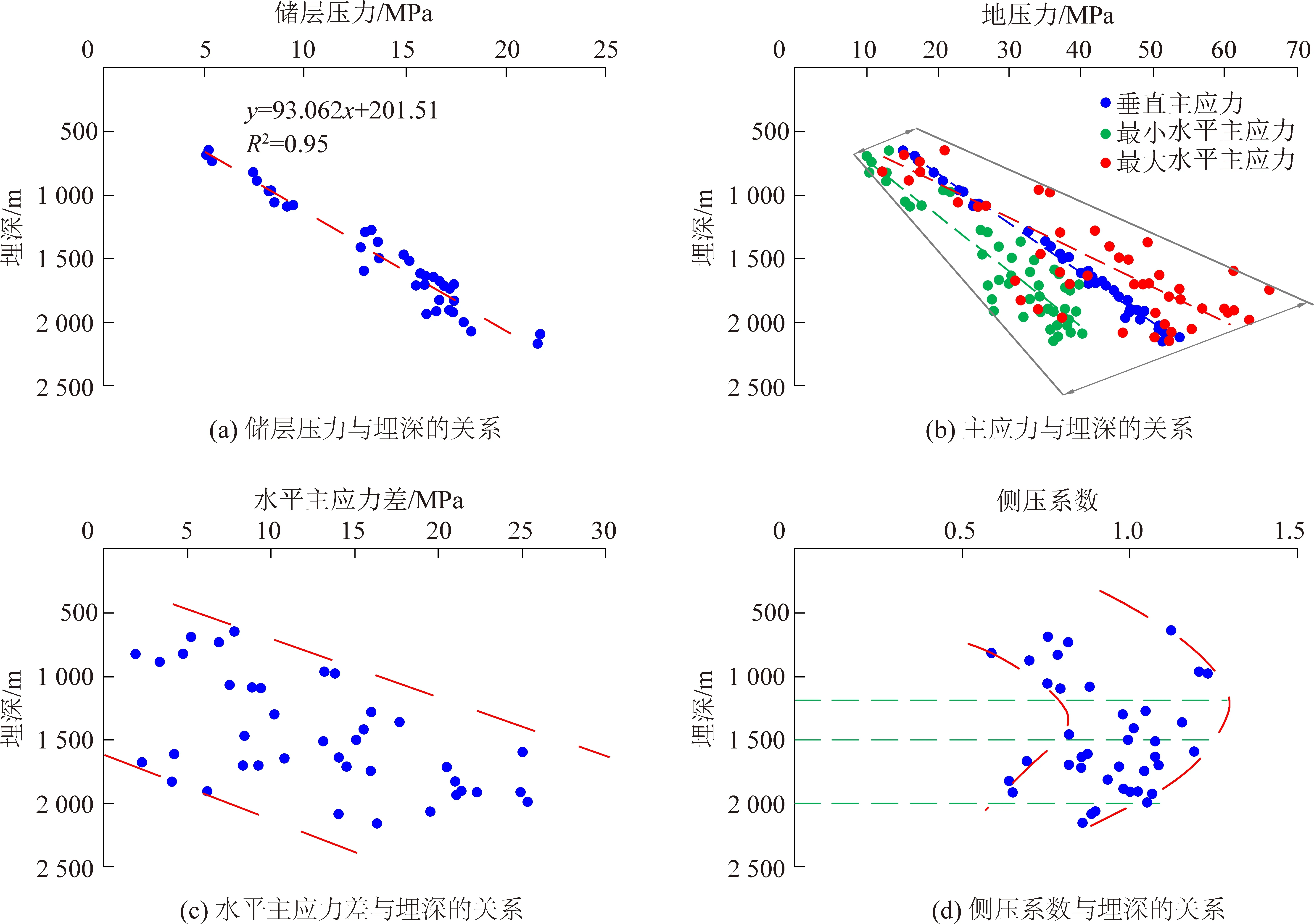

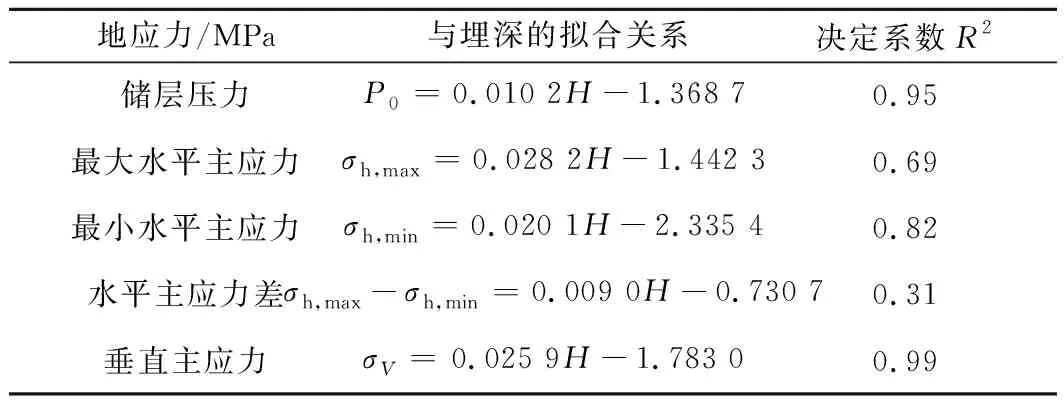

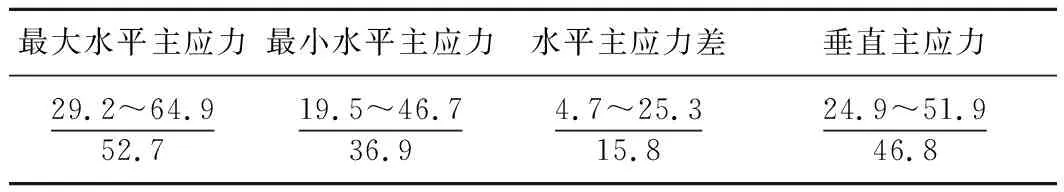

由地应力与埋深的拟合关系可知,储层压力、最大水平主应力、最小水平主应力、水平主应力差和垂直主应力都随埋深呈线性增大(图6)。由表1可知,储层压力和垂直主应力与埋深相关性极好,最小水平主应力与埋深的相关性比最大水平主应力与埋深的相关性更好,水平主应力差虽然与埋深有一定的关系,但是关系很离散。

图6 地应力和储层压力的垂向分布特征Fig.6 Vertical distribution characteristics of in-situ stress and reservoir pressure

表1 地应力与埋深的拟合关系Table 1 Relationship between in-situ stress and burial depth

侧压系数为最大水平主应力与最小水平主应力的均值与垂直主应力的比值,常用于表征垂向主应力与水平主应力的相对大小。当侧压系数大于1时,表明地应力以水平主应力为主;当侧压系数小于1时,表明地应力以垂直主应力为主。随着埋深的增加,侧压系数呈先增大后减小的趋势,当埋深小于1 500 m时,侧压系数随埋深的增大而增大;当埋深大于1 500 m时,侧压系数随埋深的增大而减小(图6)。具体而言,当埋深介于650~1 200 m时,侧压系数小于1.0;当埋深为1 200~2 000 m时,侧压系数大于1.0;当埋深超过2 000 m时,侧压系数逐渐小于1.0。

综合地应力、侧压系数与埋深的关系,结合前人的研究成果[22],可归纳出研究区地应力随埋深的垂向分布特征如下:

1)当埋深<500 m时,σV>σh,max>σh,min,地应力以垂直主应力为主,处于伸张状态,表现为大地静力场型。由于研究区没有小于650m的实测数据,该深度段内的地应力引自JU等利用测井方法计算的结果[23];

2)当埋深介于650~1 200 m时,σV≈σh,max>σh,min,具有准静水压力场的特征,尽管此时仍以垂直主应力为主,但是地应力表现为伸张状态向压缩态转化的过渡态;

3)当埋深介于1 200~1 500 m时,σh,max>σV≥σh,min,在该深度范围内,水平主应力增大,尤其是最小水平主应力的增大比较明显,地应力以水平主应力为主,表现为挤压状态,具有大地动力场的特征,该应力状态下容易形成走滑平移断层;

4)当埋深介于1 500~2 000 m时,σh,max>σV>σh,min,尽管此时地应力仍以水平主应力为主,地应力也为挤压状态,由于侧压系数随埋深减小,表明该深度范围内垂直主应力的作用逐渐增强。

5)当埋深超过2 000 m时,σh,max≈σV>σh,min,现今地应力再次表现出准静水压力场特征,地应力表现出挤压状态向伸张状态转换的过渡特征,由侧压系数可知,现今地应力已经转换为以垂直主应力为主。

综上所述,研究区地应力由浅及深经历了水平主应力先相对增大后相对减小的过程,地应力随埋深表现为以垂直主应力为主,到以水平主应力为主,再到以垂直主应力为主的特征,但是直到埋深达到2 000 m,垂直主应力并没有完全变为最大主应力,表明研究区水平主应力整体较大。

对研究区地应力大小统计发现(表2),该区域地应力跨度较大,最大水平主应力、最小水平主应力和垂直主应力的最大值是最小值的2倍多,而水平主应力差的最大值是最小值的5倍多,但是地应力的平均值与最大值比较接近。分析认为,紫金山隆起区由于埋深较浅且断裂发育,地应力整体偏小,这是导致地应力跨度较大的主要原因。对于紫金山隆起区外围区域,地应力主要表现为σh,max>σV>σh,min,也就是说研究区地应力整体处于一个相对挤压的状态。

表2 研究区8+9号煤层地应力大小统计Table 2 Statistics on in-situ stress of No. 8+9 coal seam in study area MPa

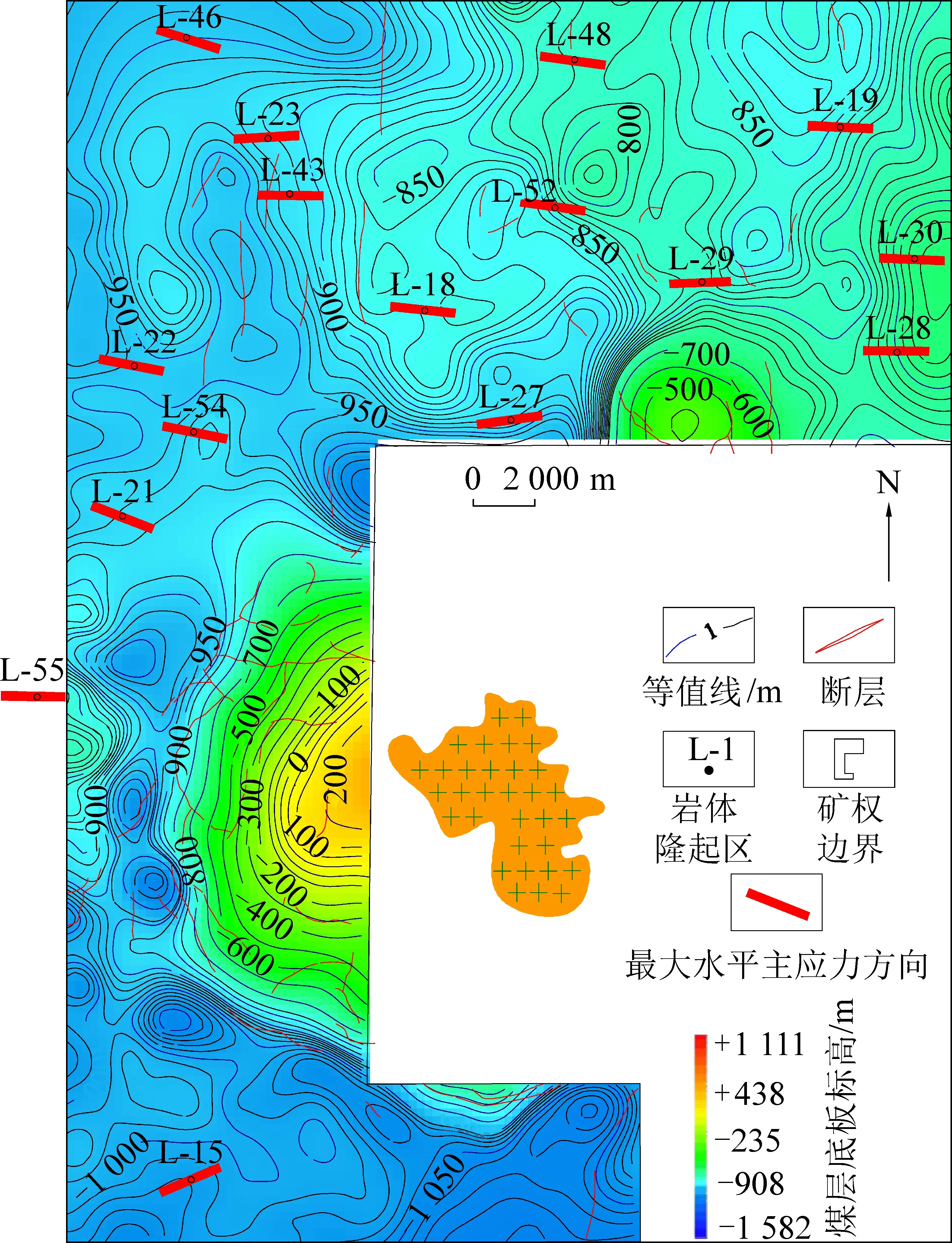

2.2.3 地应力平面展布

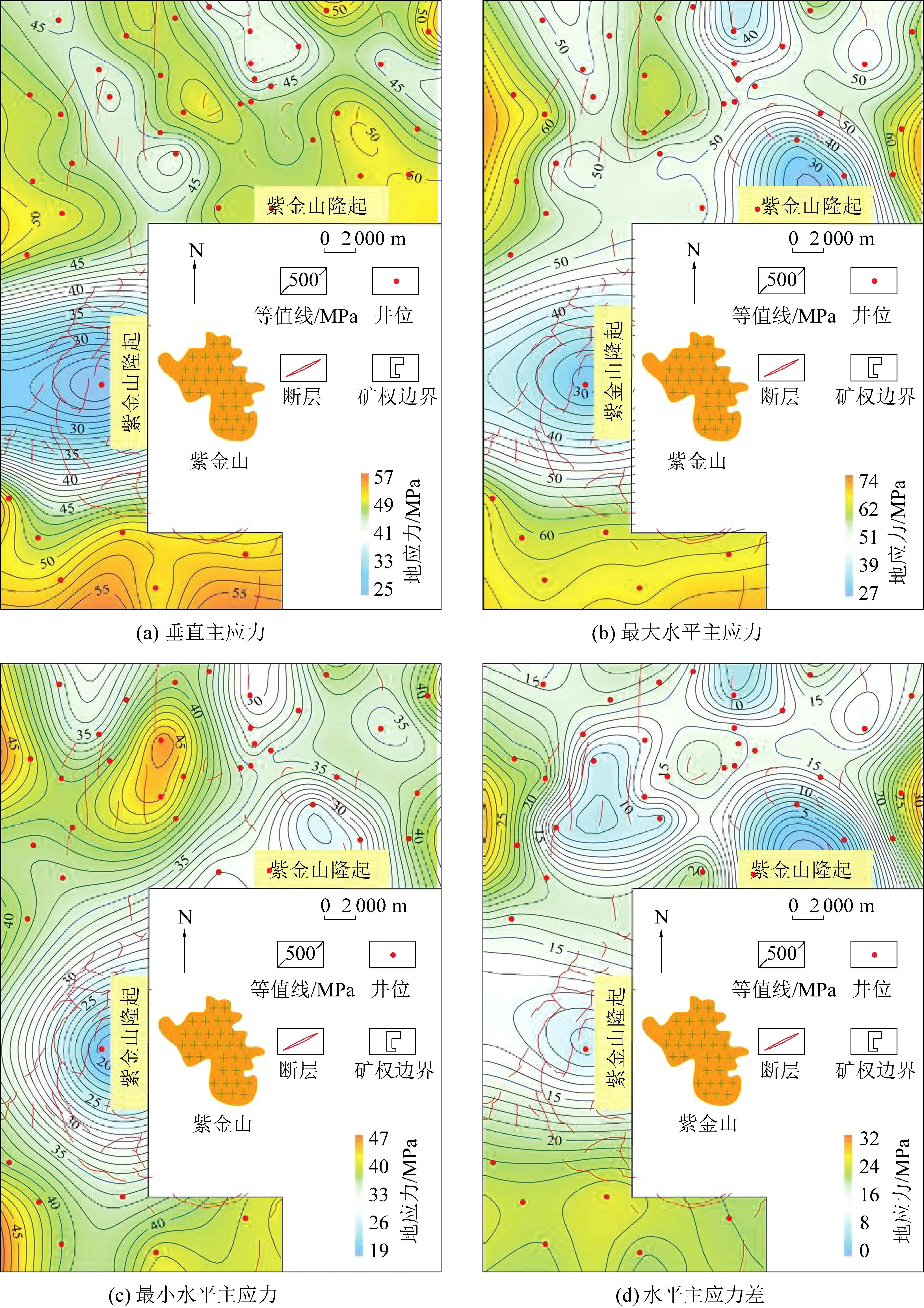

由图7可知,研究区地应力表现出明显的区域差异分布。从南北方向看,南部为地应力高值区,中部为低值区,北部的地应力介于两者中间;从东西方向看,西部地应力整体高于东部,其中北部区域表现出明显的条带分布特征,即高值区和低值区相间分布,共分为3个高值区和2个低值区;由于研究区紫金山岩体的存在,地应力又表现出以紫金山为中心的环带分布特征,紫金山隆起区为地应力低值区,而紫金山隆起区以外的区域为地应力高值区。研究区地应力的平面分布主要受控于埋深与局部构造。由于研究区整体为一向西南倾的单斜构造,导致煤层埋深南部大于北部,西部大于东部,而中部紫金山侵入体导致煤层埋深远小于周围区域,因此,埋深条件奠定了地应力的整体格局。局部构造对小范围内地应力的分布起到了调控作用。

图7 研究区8+9号煤层地应力平面分布特征Fig.7 Plane distribution characteristics of in-situ stress of No. 8+9 coal seam in study area

褶皱是该区域主要的构造形态,根据顾宏星等[24]提出的方法,估算出研究区褶皱中和面的埋深为750~980 m,所以研究区整体处于褶皱中和面以下。如此,煤储层在背斜核部承受挤压应力,在向斜核部则为拉张应力,煤层的抗压强度要大于抗拉强度,则向斜核部会更容易形成应力释放,导致背斜区的地应力高于向斜区,这是研究区北部地应力呈条带状分布的主要原因。另外,断层、节理等不连续面也会引起应力释放而导致地应力减小,所以紫金山隆起区以及断层发育的地方,地应力相对较小。

3 地应力对压裂的影响

3.1 地应力组合特征对压裂裂缝形态的影响

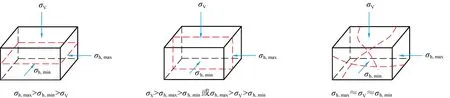

压裂裂缝一般沿着最大主应力方向并垂直于最小主应力方向延伸,因此,压裂裂缝的几何形态主要由地应力组合特征决定。当水平主应力为最大主应力,垂直主应力为最小主应力时,压裂裂缝为水平裂缝;当垂直主应力为最大主应力,水平主应力为最小主应力时,压裂裂缝一般为垂直裂缝;当垂直主应力为中间主应力时,也形成垂直裂缝;当垂直主应力与水平主应力接近时,压裂容易形成复杂缝网。总的来说,压裂裂缝有水平裂缝、垂直裂缝和复杂裂缝3种类型(图8)。

图8 不同地应力组合条件下的压裂裂缝形态Fig.8 Hydraulic fracture morphology under different in-situ stress combinations

研究区深部煤储层(主要指1 500 m以深)地应力的组合特征以σh,max>σV>σh,min为主,局部最大主应力和垂直主应力接近,所以研究区的压裂裂缝以垂直裂缝为主,局部容易形成一些复杂缝。

3.2 煤储层水平主应力差对压裂裂缝扩展的影响

该部分主要模拟在天然裂隙存在的情况下,压裂裂缝在不同水平主应力差条件下的延伸和扩展规律。这部分模拟用Abaqus中的Cohesive模块开展,该软件对于裂缝的起裂和扩展模拟较好。研究区发育两组优势天然裂隙,且方向近似垂直,因此,以一组正交的裂隙来模拟天然裂隙。根据水平主应力的方向特征,在东西方向上施加最大水平主应力,南北方向上施加最小水平主应力。研究区深部煤储层水平主应力差范围较大,为5~25 MPa,此次研究从2 MPa 模拟到20 MPa。由模拟结果可知(图9),当水平主应力差小于3 MPa时,压裂裂缝沿着天然裂隙的方向扩展,即水平主应力差较小时,压裂裂缝倾向于沿着薄弱面延伸;当水平主应力差大于3 MPa时,压裂裂缝逐渐由天然裂隙方向向最大水平主应力方向转换,当水平主应力差大于6 MPa时,压裂裂缝的延伸方向完成转换,也就是说水平主应力差在3~6 MPa时,更容易形成复杂缝网;随着水平主应力差的持续增大,压裂裂缝的方向集中于最大水平主应力方向,当水平主应力差大于10 MPa时,压裂裂缝变为单一裂缝沿着最大水平主应力方向延伸。研究区深部煤储层的水平主应力差平均为15 MPa,所以压裂裂缝容易形成沿着最大水平主应力方向延伸的单一裂缝,如何造出复杂缝是研究区需要攻克的难题。

图9 不同水平主应力差条件下的水力压裂裂缝扩展特征Fig.9 Fracture extension characteristics under different horizontal principal stress differences

4 实例分析

4.1 井位及地层概况

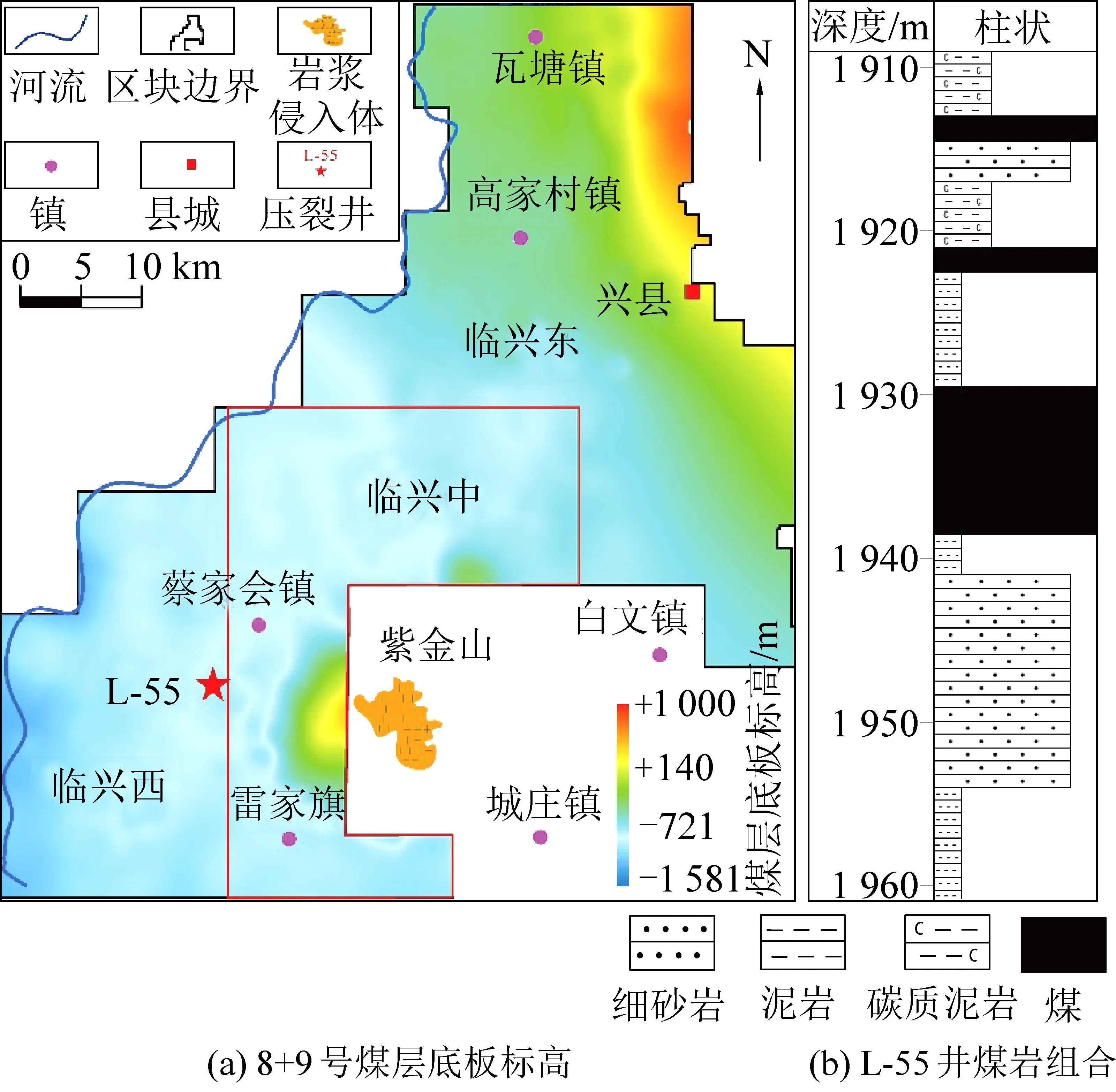

以研究区L-55井为例进行深部煤储层压裂分析。L-55井位于山西省临县雷家碛乡开化村西北4.5 km处,属于临兴自营区中部偏西的位置。构造位置属于伊陕斜坡东北部,局部构造位置属于小向斜的翼部(图10a)。

图10 L-55井位及煤岩组合Fig.10 Location and combination of coal and surrounding rocks of L-55 well

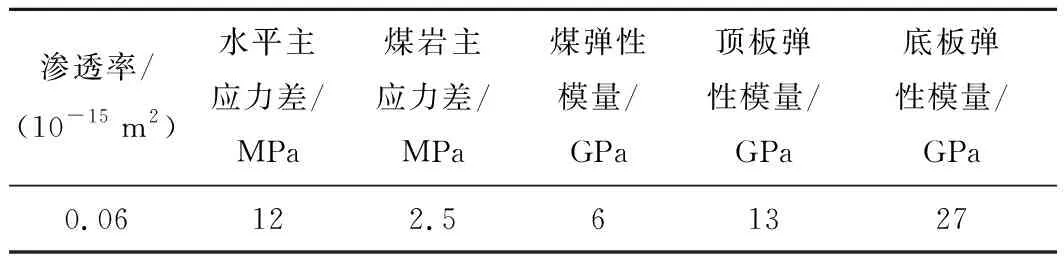

该井的压裂层段为本溪组的9号煤层,埋深为1 928.6~1 937.7 m,厚度为8 m,储层温度为59 ℃。9号煤层的直接顶板为8 m厚的泥岩,间接顶板也以泥岩为主,夹薄层细砂岩和煤层。直接底板为厚3 m的泥岩,间接底板为厚13 m的细砂岩(图10b),该井的煤储层基本参数见表3。

表3 L-55井9号煤层基本参数Table 3 No.9 coal seam basic parameters of L-55 well

4.2 压裂施工概况

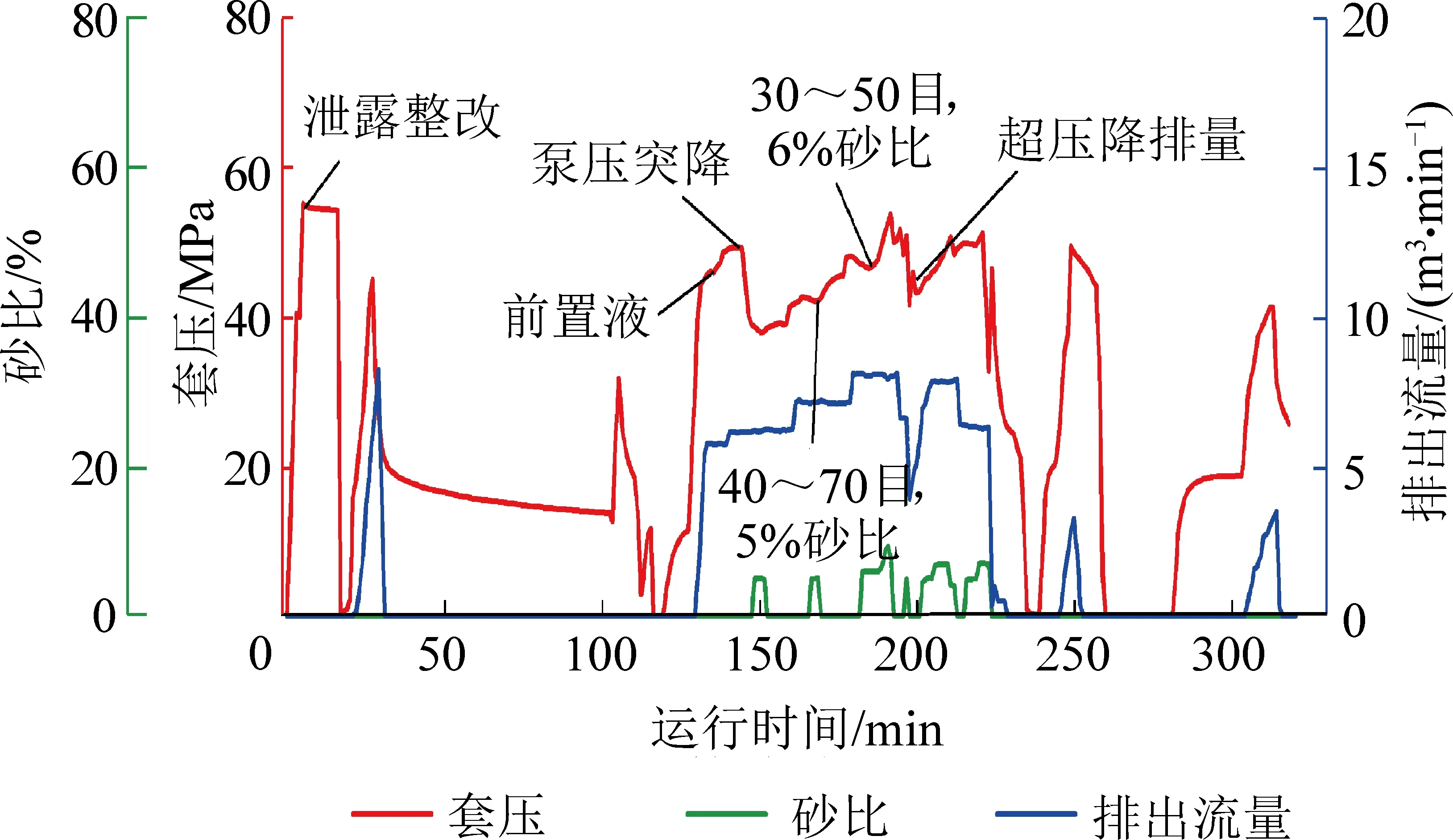

L-55井在1 930~1 934 m深度范围内射孔,射孔厚度4.0 m。压裂液采用清水和KCl混合液,KCl浓度为2%。压裂前置液量为300 m3,携砂液量为459 m3,携砂阶段砂比为6%~18%,排量为5.5~8.0 m3/min,顶替液量为22 m3。

通过小型压裂测试可知,施工压力为19.3~45.3 MPa,破裂压力为46.3 MPa,停泵压力为27.2 MPa。在注前置液初期,破裂压力不明显;当排量上升至5.7 m3/min,压力呈上涨趋势,显示缝高受限,表明煤储层物性较差;当排量上升至6.1 m3/min,泵压为48~51 MPa,压力趋稳,表明该阶段压裂液注入滤失平衡;当压裂进行至190 min左右,压力突降10 MPa,可能为煤层破裂或压裂液突破上部砂泥岩隔层;随后采用5%~8%砂比注入地层,压力再次呈现上涨的现象;当施工进行至235~245 min时,携砂液量降低,压力呈现波动状态,表明在目的层中可能形成“锯齿缝”,压裂造缝比较困难;在施工后期加砂,压力逐渐上涨,停砂后立即急涨脱砂(图11)。压后井温测井结果显示,在射孔层段井温有明显的负异常显示,表明压裂裂缝突破了上部隔层。

图11 压裂曲线Fig.11 Fracturing curve

4.3 压裂效果分析

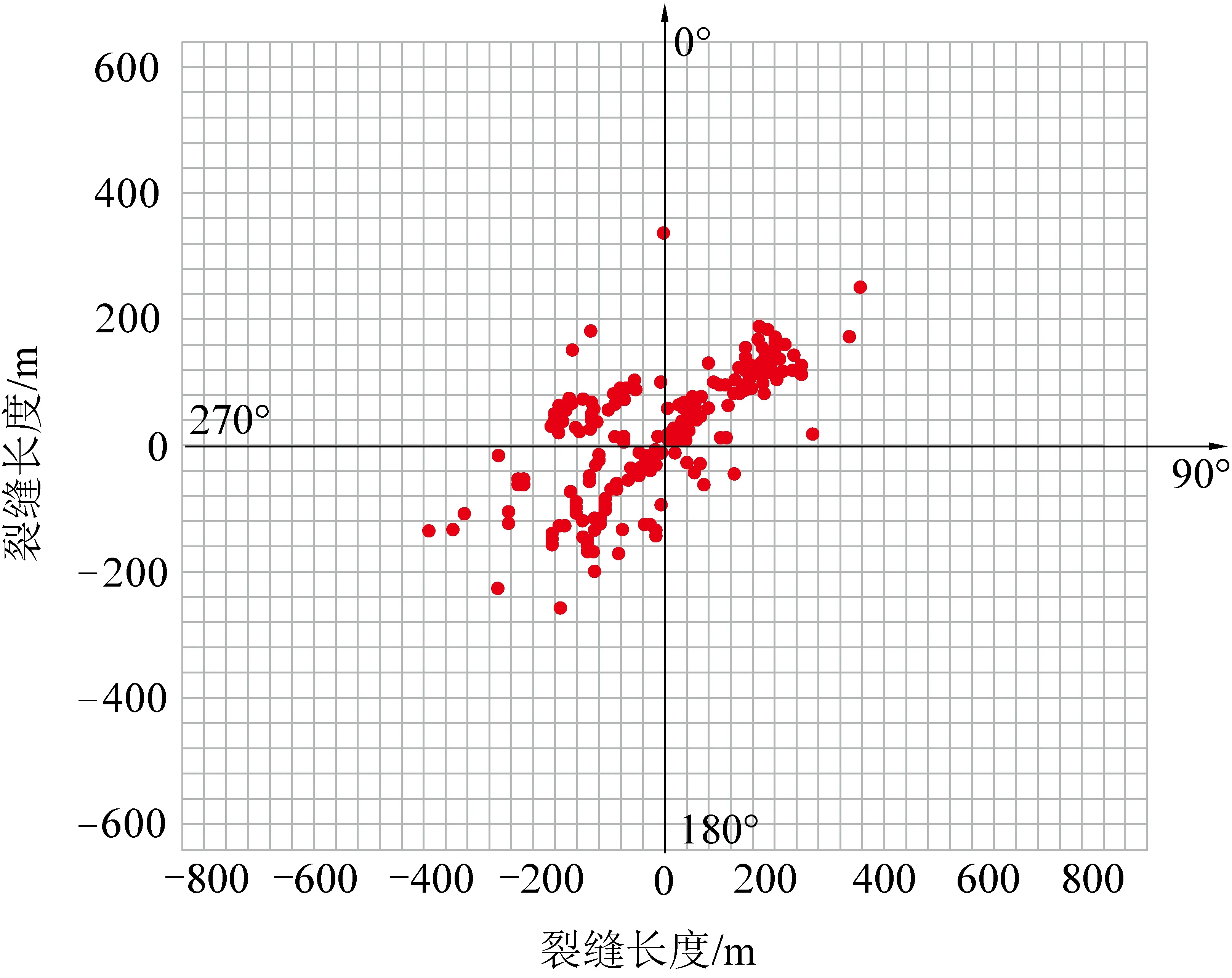

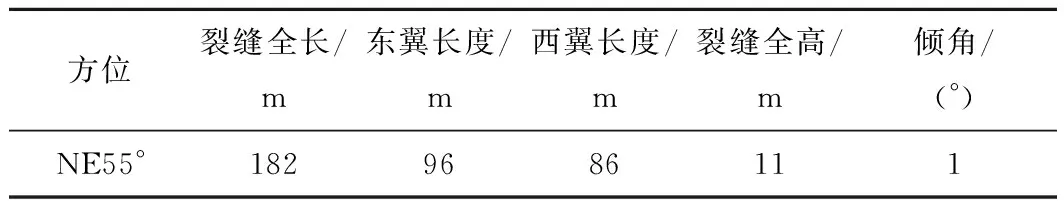

该井采用FLSJ-Ⅲ型系统对压裂裂缝进行实时监测,通过直接从地下接收微地震信号而达到对压裂的全天候监测目的。依据现场实时监测资料,通过计算机回放处理后可以得出压裂裂缝的方位、高度、长度及倾向等参数,最终实现压裂裂缝的空间展布。L-55井为直井,本次压裂为单层压裂,因此以射孔段中深为监测垂深及监测中心进行压裂裂缝监测,监测结果见图12和表4。

图12 压裂裂缝的方位和长度Fig.12 Direction and length of hydraulic fractures

表4 水力压裂裂缝监测结果Table 4 Hydraulic fracture monitoring results

由监测结果可知,压裂裂缝基本沿着最大水平主应力方向延伸。压裂裂缝表现为缝长较大,但缝高很小,且纵向不对称,上部偏长,下部偏短。

由于L-55井的最大和最小水平主应力差为12 MPa,所以压裂裂缝基本上沿着最大水平主应力方向延伸,且裂缝延伸方向单一。较大的煤岩力学性质差异和一定的煤岩最小水平主应力差,限制了裂缝的纵向延伸,促使裂缝在煤层中扩展,因此压裂裂缝缝长大,缝高小。由于煤层的顶板为泥岩,底板为砂岩,煤与顶板的力学性质差异较小,与底板的力学性质差异较大,所以压裂裂缝突破了煤层顶板。由此可见,地应力对压裂裂缝整体的延展控制显著,而顶底板岩性组合特征对缝高有影响。

5 结 论

1)临兴地区最大水平主应力方向在不同的层位和局部略有差异,其在本溪组、太原组和山西组基本一致,近似呈EW向。

2)地应力的垂向分布具有明显分带性,存在1 200 m 和2 000 m两个临界转换深度,由浅及深,地应力由垂直主应力为主转化为水平主应力为主再到以垂直主应力为主。临兴自营区深部煤储层地应力主要表现为σh,max>σV>σh,min。

3)地应力的平面分布受埋深和构造两方面控制,埋深导致地应力整体呈南高北低、西高东低的特征;褶皱和断层使得研究区北部地应力呈条带状分布,背斜核部水平地应力较大,向斜核部及断层发育区水平地应力较小。

4)研究区地应力组合特征决定了压裂裂缝以垂直缝为主,局部容易形成一些复杂缝。在天然裂隙存在的情况下,水平主应力差小于3 MPa时,压裂裂缝沿天然裂隙扩展;当水平主应力差超过6 MPa时,压裂裂缝逐步沿最大水平主应力方向扩展。