油稻轮作下秸秆还田对土壤化学性质及作物产量的影响

陈国徽,赵小敏,谢国强,张 颂,高冰可,陈艳芳,曹国军,蒋发辉

(1.江西农业大学 国土资源与环境学院,江西 南昌 330045;2.江西省鄱阳湖流域农业资源与生态重点实验室,江西南昌 330045;3.江西省九江市农业科学院,江西 九江 332000)

【研究意义】长江中下游平原是我国三大平原之一,总面积达20×104km2,该区域地势低平、水热资源丰富、雨热同期适宜水稻生长,是我国最大的水稻生产区和重要的商品粮基地[1],水稻种植面积和产量均占全国水稻的50%以上[2]。此外,该区域也是我国油稻轮作模式主要种植区,近年来由于气候变化造成该区域冬油菜播种面积不断攀升[3-4],加之单产的不断增加使得该区域油菜产量贡献全国总产量46%以上[5]。然而,较高的产量带来了大量的秸秆,导致秸秆堆积影响后茬播种、秸秆焚烧增加温室气体、秸秆丢弃造成资源浪费等问题。因此,探寻秸秆合理利用途径,杜绝焚烧,加强秸秆资源循环利用,对能源高效利用与环境生态健康具有重要意义。【前人研究进展】秸秆“用则利,弃则害”,其内蕴含丰富的碳、氮、磷、钾以及中微量元素[6-7]。前人研究表明,秸秆还田是其直接有效利用途径之一,一方面在微生物作用下发生腐解显著提高土壤有机质及养分含量[8],另一方面释放的氮磷钾及中微量营养元素可被作物吸收利用,促进作物生长以提高作物产量[9]。然而,也有研究[10]发现秸秆还田导致激发效应造成土壤原始有机质分解损失,或还田秸秆分解使得微生物消耗原始土壤氮素造成氮素亏缺[11-13],或秸秆还田前期大量养分元素释放导致作物疯长而后期养分失衡造成作物减产[14]等问题。更有甚者,油稻轮作模式下油菜秸秆还田淹水厌氧分解产生大量H2S、Fe2+、Mn2+等还原性物质,造成水稻苗期根系发黑、生长缓慢,分蘖始期、返青期推迟导致水稻产量下降[15-16]。此外,秸秆还田不仅增加碳氮含量,钾素归还量更大,而有关不同区域秸秆还田磷、钾元素调控的相关研究尚不多见。

【本研究切入点】目前,长江中下游平原油稻模式下秸秆还田研究还相对较少。薛斌等[17]、武际等[18]研究表明该区域水旱轮作下秸秆覆盖可显著降低0~5 cm 表层土壤容重,有效提高该层土壤有机质和NPK 等养分含量;但刘禹池等[19]进一步研究指出,长期秸秆覆盖增加了下层土壤的土壤容重,降低了土壤孔隙度、恶化了深层土壤物理性质。此外,水稻季秸秆覆盖农田易浮于水面,也影响插秧等作业质量[14]。因此,秸秆粉碎翻埋还田可能是该区域水旱轮作下更佳的还田方式。袁嫚嫚等[20]进行单水稻秸秆翻混配施化学肥料,靳玉婷等[21]、吴玉红等[22]进行双季秸秆翻混配施化肥,结果均显示化学肥料用量越大作物产量越高;而李继福等[23]进一步指出,该区域双季秸秆翻混条件下可适当减少钾肥用量。【拟解决关键问题】该区域已有研究否定了秸秆覆盖,支持秸秆粉碎翻混还田,但有关翻混还田的研究主要集中于化学肥料配施效果,尚未厘清秸秆翻埋自身对土壤理化性质及作物生产的影响,缺少结合当地种植制度还田的相关报道。鉴于此,本研究选取长江中下游平原典型油稻轮作模式,设置不同秸秆还田方式(单季或双季还田)进行长期试验(2016—2021年),探索水旱轮作下周年秸秆全量粉碎还田对该区域土壤化学性质及作物生长的影响,旨在为本区现有耕作制度下土壤地力提升,秸秆资源高效利用以及还田模式优选提供理论支撑和实践依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本试验在江西省九江市柴桑区秀峰村(29°27'N,115°48'E)开展。试验地位于长江中下游油稻轮作主产区,属亚热带湿润季风气候,海拔43 m,年均气温17.2 ℃,近10 年的年均有效积温(≥10 ℃)5 600 ℃,日照数1 891.5 h,年均降雨量1 420.4 mm(集中在夏季,约占全年70%)。

本长期定位试验自2016 年开始,试验前长年进行油稻轮作种植。供试土壤为下蜀黄土发育而来的潴育水稻土,试验前0~20 cm 土层土壤pH 5.32,有机质14.7 g/kg,全氮1.08 g/kg,碱解氮84.2 mg/kg,有效磷16.24 mg/kg,速效钾54.12 mg/kg。

1.2 试验设计

试验共设4 个处理:双季秸秆不还田(CK)、仅油菜季秸秆还田(OS)、仅水稻季秸秆还田(RS)、双季秸秆均还田(DS)。每个处理3次重复,共计12个小区,随机排列。各小区长6 m、宽5 m,小区间筑埂(宽30 cm、高40 cm),并进行水肥防渗处理,四周增设保护行(宽1 m)。为确保作物换茬土壤不混乱,采取前茬秸秆机械粉碎人工翻压全量还田,秸秆粉碎至5~10 cm。

供试油菜为中油杂19,每年9 月上旬播种育苗,10 月中旬移栽(密度8 万株/hm2),翌年5 月上旬收获,全生育期无灌溉;水稻为丰两优香1号,每年5 月中旬播种育秧,6月中旬移栽(密度19.1 万株/hm2),9 月下旬收获,分蘖后期进行排水晒田以控制无效分蘖,其余时期均保持约2~3 cm 浅水层。化学肥料配施尿素(含N 46%)、过磷酸钙(含P2O512%)和氯化钾(含K2O 60%)。油菜N、P2O5、K2O 施用量分别为150,60,90 kg/hm2,其中磷、钾肥作基肥一次性施用,氮肥按基肥、现蕾肥、开花期肥以6∶2∶2 分施;水稻N、P2O5、K2O 施肥量分别为180,72,126 kg/hm2,其中磷、钾肥作基肥一次性施用,氮肥按基肥、分蘖肥、穗肥以6∶2∶2分施。其它田间管理同当地大田。

1.3 项目测定及方法

1.3.1 土壤化学性质 2019—2021年,在各季作物收获后采集土样,每个小区按S形随机选择5个点,收集0~20 cm土层土壤制成混合土样,采用“四分法”取1 kg带回室内风干,剔除动植物残体和石砾,磨细过20目筛备用。土壤pH采用电位法(水土比2.5∶1),有机质采用K2Cr2O7容量-外加热法,全氮采用浓H2SO4消化-半微量开氏法,碱解氮采用1.0 mol/L NaOH 碱解扩散法,有效磷采用0.5 mol/L NaHCO3浸提-钼锑抗比色法,速效钾采用1.0 mol/L NH4OAc浸提-火焰光度法测定。

1.3.2 作物产量及其构成因素 成熟期各小区单独采收,晒干测产。此外,每个小区随机选取20株(穴)具有代表性植株测定产量构成因素,其中油菜主要包括:株高、分枝高度、一次有效分枝数、单株角果数、每角粒数,水稻主要测定指标包括:株高、穗长、有效穗、每穗空粒数、实粒数、千粒质量、穗粒数与结实率。

1.4 数据处理

利用Excel 2007 进行处理数据,Origin 2019 进行制图,SPSS 17.0 进行方差及相关性分析。文内表格所列数据均为平均值±标准差。

2 结果与分析

2.1 秸秆还田对土壤化学性质的影响

2.1.1 秸秆还田对土壤pH 和有机质的影响 由图1 a 所示,油稻轮作下秸秆还田明显降低土壤pH。与CK 相比,OS 处理显著降低2019 和2020 年油菜季土壤pH 值4.12%和3.56%(P<0.05);RS 处理降低所有季节土壤pH(P>0.05);DS 处理2019年水稻季pH 显著降低4.92%(P<0.05),同时在其他各季也有所降低(P>0.05)。此外,油菜季OS处理土壤pH显著低于其它处理(P<0.05),水稻季则DS处理土壤pH值最低,且随着试验年限增加各处理土壤pH呈现油菜季略低水稻季略高的趋势。

不同秸秆还田显著影响土壤有机质含量(图1 b)。与CK相比,OS处理各季土壤有机质含量均提高,其中2019油菜季土壤有机质含量显著提高10.67%,(P<0.05);RS处理2020水稻季土壤有机质含量显著提高11.07%(P<0.05);DS处理则2019油菜季和水稻季、2020油菜季和2021水稻季土壤有机质含量分别显著提高4.84%、6.27%、5.34%和7.57%(P<0.05)。然而,RS 处理试验前期(2020 油菜季之前)土壤有机质含量下降,后期下降趋势缓和最终略有增加,其中2019 油菜季、水稻季和2020 油菜季较CK 处理显著降低4.97%、9.23%和15.03%(P<0.05),2020水稻季显著增加11.07%(P<0.05)。

图1 秸秆还田对土壤pH(a)和有机质(b)含量的影响Fig.1 The effects of straw returning on soil pH(a)and organic matter(b)contents

2.1.2 秸秆还田对土壤全氮、碱解氮、有效磷和速效钾的影响 秸秆还田下土壤全氮和碱解氮变化规律与有机质变化规律类似,均表现为OS、DS处理显著增加,RS处理前期降低后期略增加(图2a、b)。与CK相比,OS 处理下2019 油菜季土壤全氮含量显著提高15%、碱解氮含量显著提高17.02%,2020 水稻季土壤碱解氮含量显著提高4.92%(P<0.05);DS 处理2019 油菜季和2021 水稻季土壤全氮分别显著提高6%和4.81%(P<0.05),2019 油菜季和2019、2020 和2021 水稻季土壤碱解氮分别显著提高13.07%、15.55%、15.14%和13.06%(P<0.05);RS 处理下2019 水稻季、2020 油菜季土壤全氮含量显著降低4.27%、17.48%,RS处理下2019油菜季土壤碱解氮含量显著降低4.47%(P<0.05),而2020水稻季土壤全氮含量显著增加3.23%(P<0.05)。

与氮素规律不同,土壤有效磷和速效钾含量在秸秆还田条件下呈现大幅增加(图2 c、d)。与CK 相比,RS、OS 和DS 处理各季土壤有效磷增加6.08%~105.11%;速效钾增加14.78%~62.56%。此外,试验前三季秸秆还田以单季土壤有效磷含量增幅最大,后两季则双季还田土壤有效磷含量增幅最大,速效钾含量均以DS处理增幅最大。

图2 秸秆还田对土壤全氮(a)、碱解氮(b)、有效磷(c)和速效钾(d)的影响Fig.2 The effects of straw returning on soil total N(a),available N(b),available P(c)and available K(d)

2.2 秸秆还田对作物产量及其构成因素的影响

2.2.1 油菜产量及其构成因素 秸秆还田对油菜籽粒产量及其构成因素具有显著影响(表1)。各处理(OS、RS、DS)均较CK显著增加了油菜籽粒产量(2020年OS和RS处理除外),其中OS、RS、DS各处理增幅分别为6.82%~26.81%、2.35%~23.72%和7.23%~26.30%。不同处理平均籽粒产量由高到低依次为:DS、OS、RS和CK。

表1 油菜产量及产量构成因素Tab.1 Oilseed rape yield and yield components

秸秆还田明显提高油菜株高、一次有效分枝数、单株角果数及每角粒数。与CK 相比,OS、RS 处理2020 年油菜株高显著增加4.54%和6.04%(P<0.05);OS、RS 和DS 处理显著增加2021 油菜一次有效分枝数(P<0.05);RS、DS 处理显著增加2019 年,OS、DS 处理显著增加2020 年油菜单株角果数(P<0.05);OS、RS和DS处理下2019年油菜每角粒数显著增加1~2粒,RS和DS处理下2021年每角粒数显著增加约3粒。但是,秸秆还田显著降低了油菜分枝高度,OS处理在2020和2021年,DS在2019年分别显著降低11.11%、9.70%和11.89%(P<0.05)。

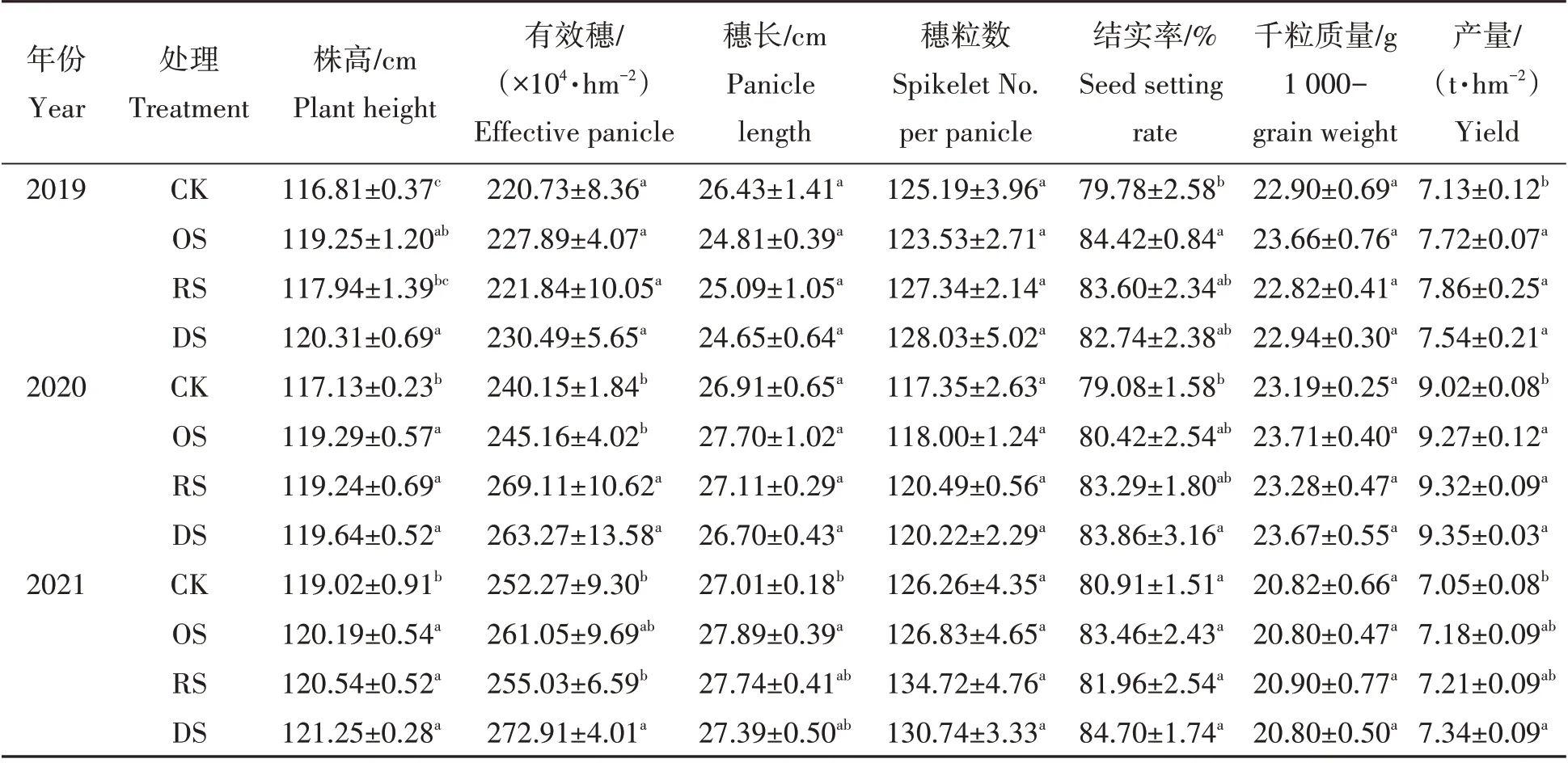

2.2.2 水稻产量及其构成因素 对水稻而言,秸秆还田显著增加其籽粒产量、株高、有效穗、穗长和结实率,但对水稻穗粒数和千粒质量影响较小(表2)。除2021 年OS 和DS 处理外,不同年限各处理水稻籽粒产量均显著提高。与CK相比,2019—2021年OS、RS和DS处理籽粒产量分别增加1.87%~8.30%、2.34%~10.17%和3.75%~5.70%,其平均产量由高到低依序为RS、DS、OS、CK。与CK 相比,各处理也显著提高了水稻株高0.98%~3%(P<0.05)(2019 年RS 处理除外)。RS 处理2020 年、DS 处理2020 和2021 年水稻有效穗数显著增加(P<0.05),而OS 处理2021 年水稻穗长显著提高3.26%(P<0.05)。此外,OS 处理2019、DS 处理2020 年水稻结实率分别较CK 增加5.82%和6.04%(P<0.05)。秸秆还田条件下水稻穗粒数和千粒质量略有增加,但未达显著性水平(P>0.05)。

表2 水稻产量及产量构成因素Tab.2 Rice yield and yield components

2.3 土壤化学性质与产量及构成因素等指标的相关关系

2.3.1 土壤化学性质与油菜产量及其构成因素的关系 油菜季相关性分析表明(表3),长期(5年)秸秆还田处理下旱季土壤pH与其他土壤化学性质、油菜产量及其构成因素间主要呈负相关关系,其中pH与全氮、碱解氮和有效磷达到显著性水平(P<0.05)。此外,土壤有机质、全氮、碱解氮、有效磷和速效钾等养分指标两两之间均呈协同(即正相关)关系。土壤有机质、全氮、碱解氮与产量及产量构成因素之间呈正相关(除分枝高度),但未达显著性水平(P>0.05),有效磷和速效钾与产量因素间出现显著性,有效磷与株高(r=0.603)、角果数(r=0.664)、每角粒数(r=0.753)、产量(r=0.67),速效钾与分枝高度(r=-0.714)、角果数(r=0.874)、产量(r=0.815)。同时,产量与产量构成因素之间相关性表明,籽粒产量与株高和单株角果数呈极显著正相关,相关系数分别为0.797和0.775,但与分枝高度呈显著性负相关(r=-0.688)。

表3 土壤化学性质与油菜产量及产量构成因素间相关性Tab.3 Correlation between soil chemical properties,oilseed rape yield and yield components

2.3.2 土壤化学性质与水稻产量及其构成因素的关系 与油菜季类似,长期秸秆还田下水稻季土壤pH与土壤化学性质及产量构成因素指标也主要呈负相关(表4),其中与有机质、碱解氮、有效磷、速效钾、株高、有效穗和结实率达到显著性水平(P<0.05)。土壤化学性质指标之间也呈正向相关,即两两协同。土壤有机质和全氮与产量及其构成因素之间呈正相关(穗长、穗粒数除外),其中有机质与株高达到显著性水平(r=0.588,P<0.05);土壤碱解氮、有效磷和速效钾等速效养分含量与水稻产量构成因素间主要呈正相关(穗长例外),其中与水稻株高、有效穗和结实率均达到显著水平(P<0.05);另外,土壤有效磷和速效钾还与籽粒产量呈显著正相关,相关系数分别为0.706 和0.599。产量与产量构成因素之间相关性则表明,水稻株高、有效穗和结实率两两之间呈极显著正相关(P<0.01),籽粒产量与水稻株高(r=0.679)和结实率(r=0.812)。

表4 土壤化学性质与水稻产量及产量构成因素间相关性Tab.4 Correlation between soil chemical properties,rice yield and yield components

3 讨 论

3.1 秸秆还田对土壤化学性质的影响

3.1.1 秸秆还田对土壤pH 和有机质的影响 本研究表明,油稻轮作模式下秸秆还田导致长江中下游地区潴育水稻土pH 显著下降,与多位学者研究结果[25-27]一致。可能原因主要为秸秆还田输入大量新鲜有机物料分解释放有机酸[28];其次,水稻季还田秸秆淹水条件下厌氧分解产生CO2遇水即成碳酸[29-30]。本研究还表明土壤pH在时间尺度上呈现油菜季略低,水稻季略高的整体波动趋势。卢胜等[31]连续监测10年油-稻-稻轮作土壤酸碱变化也表明,不同耕层土壤pH值油菜季均低于早稻和晚稻季。这可能是旱季土壤通气性好,好氧微生物活性强,秸秆分解产生有机酸的速度大于淹水状态所致,研究[32]表明水稻秸秆在旱季土壤中的年腐解率为74.23%,而油菜秸秆在水田土壤中年腐解率仅48.12%。此外,淹水条件下高价氧化性物质发生还原反应,也可以消耗系统中部分H+[33]。

本研究显示,单油菜季和双季秸秆还田显著提高土壤有机质,并且双季秸秆还田增幅更大。此外,单水稻季秸秆还田(即油菜秸秆归田)土壤有机质呈现先(2020油菜季之前)降低后增加的趋势。土壤有机质含量取决于原有有机质的矿化速率及外源有机物的补充量[34]。考虑年秸秆还田量,本研究单油菜季(即水稻秸秆归还量6.42~8.42 t/hm2)和双季秸秆还田(水稻秸秆6.42~8.42 t/hm2+油菜秸秆3.24~4.38 t/hm2)远高于单水稻季(即油菜秸秆量3.24~4.38 t/hm2)秸秆还田,由于前2 者秸秆归田量大导致土壤有机质增加。张叶叶等[35]研究表明,秸秆还田量高于土壤初始有机质含量的30%时,土壤激发效应较弱有机质出现累积。此外,考虑秸秆组成,后者单水稻季还田秸秆为油菜,油菜秸秆易分解组分高[36],碳氮比较低(C/N 为48.55∶1),可快速分解释放养分以刺激微生物繁殖,引发强烈正激发效应[37],导致土壤原始有机质分解矿化;另一方面,油菜秸秆难分解组分较少,经微生物作用后可形成腐殖物质并累积到土壤的部分也相应较少。这可能是造成单水稻季秸秆还田前期土壤有机质含量降低的主要原因,而随着试验的进行,秸秆还田量的积累以及前期秸秆腐解完全,土壤有机质含量有所提升。由此可见,秸秆还田可作为提高土壤肥力的重要措施,并且长期积累效果更佳。

3.1.2 秸秆还田对土壤全氮及速效养分的影响 与有机质规律类似,本研究中土壤氮素(全氮、碱解氮)含量在单油菜季和双季秸秆还田条件下明显增加,在单水稻季先降后升。究其原因,可能是因为:(1)本研究中单油菜季和双季还田的水稻秸秆总量远高于单水稻季还田的油菜秸秆量,(2)水稻秸秆与油菜秸秆含氮水平相当(水稻秸秆:0.45%,油菜秸秆:0.43%)[38],(3)基于1 和2,单油菜季和双季还田秸秆带入土壤的纯氮总量远高于单水稻季;此外,单水稻季秸秆归田带入总氮量少的同时,秸秆分解使得微生物消耗原始土壤氮,进而导致初期土壤氮素亏损。此后,随着时间的推移,累积秸秆及氮素投入量不断增加,促进单水稻季土壤氮素恢复,最终略微增大。

本研究还表明,水稻与油菜秸秆还田极显著地提高了土壤有效磷和速效钾的含量,增幅可达1 倍以上。这与磷、钾素在秸秆中多以离子形态存在更易被分解释放密不可分[38-39],还与新鲜有机秸秆分解产生酸类物质促进矿物晶格中磷钾元素释放有关[40-41],也为秸秆物料还田替代化肥施用提供了科学依据[42]。试验结果特别明显的是,秸秆还田各处理土壤速效钾含量均高于供试前(54.12 mg/kg),而秸秆移除后第三季作物(2020 油菜季)出现降低。这说明即使常规施用化学肥料补充了部分钾素,仍不能阻止土壤中钾素亏缺,但配合秸秆还田可有效保持土壤钾素平衡[43]。

3.2 秸秆还田对作物产量及其构成因素的影响

在土壤有机质及氮磷钾等养分含量显著提升的前提下,本研究中油稻轮作模式周年秸秆全量还田显著提高了水稻与油菜的籽粒产量。这与前人研究结果[17,19,44]一致。此外,本研究中,秸秆还田与移除相比,油菜增产2.35%~26.81%,水稻增产1.87%~10.17%,即油菜增产效应优于水稻,与武际等[18]、吴江红等[22]的研究结果相同。本研究结果还显示油菜产量以双季秸秆还田增产幅度较大,水稻产量以单水稻季秸秆还田增产较多,与上述土壤有机质及养分变化规律一致,相关分析也表明油菜和水稻籽粒产量与土壤养分变化呈正相关,其中与有效磷和速效钾的相关性达到显著。最终,产量构成因素分析显示秸秆还田能够显著增加油菜的株高和单株角果数以及水稻的株高和结实率,这可能是导致产量增加的另一个原因。

4 结 论

本研究表明,油稻模式下秸秆还田导致土壤pH 显著下降,但水稻季受淹水影响下降幅度稍缓。此外,与移除相比,秸秆还田显著提高了土壤有机质和N、P、K等养分含量,有效提升土壤肥力,增强了土壤供应作物生长所需养分的能力;其中,尤以单油菜季和双季秸秆还田较为突出。进一步,秸秆还田对土壤养分的改善带来了油菜株高、单株角果数和水稻株高、结实率等生理性状的生长,进而促进了作物的结实提高了油菜及水稻的籽粒产量。对比不同还田模式产量,以单水稻季秸秆还田对水稻增产效果最佳,双季秸秆还田对油菜增产效果最好,但综合考虑产量与地力提升,双季秸秆还田模式为最好,建议在长江中下游油稻轮作区进行推广。

致谢:九江市重点研发计划项目(S2020ZDYN018)同时对本研究给予了资助,谨致谢意!