全国耕地“非粮化”时空格局分析

杜国明 李宁宁 张 娜 秦 雯

东北农业大学,黑龙江 哈尔滨 150030

引言

在极端气候灾害频发、国际农业贸易受阻以及耕地“非农化”“非粮化”“边际化”现象背景下,我国粮食生产稳定增长的压力持续加大,“粮食基本自给、口粮绝对安全”的粮食安全观受到一定挑战。为保障国家粮食供给,党中央、国务院提出控制耕地“非农化”、防止“非粮化”的政策,要求严格落实耕地利用优先序,永久基本农田重点用于粮食生产,高标准农田原则上全部用于粮食生产。文章通过研究试图掌握多年来全国耕地“非粮化”利用演化阶段、区域差异、影响因素及防控措施的潜在影响,可以为优化相关政策提供参考。

2002年中国加大支农惠农政策力度后,土地流转规模扩大、速度加快,土地用途开始出现快速“非粮化”趋势[1]。学界对于“非粮化”问题关注程度不断提升,研究内容由探讨土地流转与“非粮化”关系[2]和“非粮化”现象辨析[3-5],发展至涵盖全国[6-7]、省级[8]、地市级[9]、县级及以下[10]各尺度。研究方法也由定性研究为主拓展到计量分析方法[11],为各类粮食生产决策提供科学依据。随着遥感、无人机等先进技术广泛应用,运用地理与空间分析方法[12]可视化刻画“非粮化”空间分布特征和规律[13-14]。随着不断提升国家粮食安全战略地位,“非粮化”对粮食安全的影响及应对策略[15-16]成为研究热点。有学者系统分析“非粮化”驱动机制[17-18],认为“非粮化”主要诱因可归结为种植粮食作物比较效益低、土地流转、工商资本下乡、粮食补贴政策等经济因素[19-20]和耕地质量、区位、地形等自然资源禀赋因素[21-23]。农业种植结构调整及“非粮化”演变具有显著的区域差异,但学者对“非粮化”类型的时空动态变化及演变规律研究相对较少[24]。本文通过统计数据分析1949年以来中国农业种植结构及“非粮化”演化的时空格局与成因,探讨耕地“非粮化”防控政策的潜在影响,旨在为“非粮化”防控政策优化提供参考。

一、研究方法与数据来源

(一)“非粮化”内涵界定

农作物类型大体可以分为粮食作物和经济作物,其中粮食作物是对谷类作物(小麦、水稻、玉米)、薯类作物(甘薯、马铃薯等)及豆类作物(大豆、蚕豆、豌豆、绿豆等)的总称。经济作物种类更为多样,大体可分为纤维类作物、油料作物、糖料作物、嗜好类作物、特用作物等。耕地“非粮化”,狭义上可理解为原本种植粮食作物的耕地不再种植粮食作物的现象;广义上可理解为一定区域范围内粮食作物种植面积及比例下降的过程。前者主要关注耕地尺度上年际间的种植作物变化,而后者主要关注不同区域尺度上种植结构的时间演化。文章聚焦“非粮化”的广义层面,考虑指标获取的精确性和权威性,本文将统计粮食作物、经济作物播种面积比例,判别其演化趋势及空间差异,将粮食作物种植比例下降的时段、省域分别称之为“非粮化”时期和“非粮化”区域。

(二)数据来源

本文涉及中国31个省份(不含港、澳、台地区),1949—2020年全国各省份农作物播种总面积及各类农作物播种面积数据,均出自历年《中国农业统计资料》(1949—1989年)和《中国农村统计年鉴》(1990—2020年),形成涵盖31个省份的长时序空间数据集。其中,重庆于1997年被设立为直辖市,海南于1988年被设立为省。因此,全国各省份“非粮化”演进格局中1980年和1990年重庆、1980年海南的“非粮化”水平分别参照当年四川和广东数据。

(三)研究方法

1.非粮化水平。“非粮化”水平由“非粮化”率来表征[25],具体计算方法如下:

NgA表示非粮作物播种面积,St表示农作物总播种面积,Sg表示粮食播种面积,NgR表示“非粮化”率。

2.局部空间自相关。采用局部空间自相关(LISA)方法测度“非粮化”率是否存在变化趋势集聚,局部莫兰指数公式为:

式中,LISAi表示i省份“非粮化”率变化趋势的局部莫兰指数,s为“非粮化”率变化趋势的标准差,xi为i省份“非粮化”率,xj为i省份“非粮化”率,为各省份“非粮化”率平均值,wij为空间权重,表示省份i与j的临近关系。高高(HH)集聚的显著性LISA图可表示“非粮化”率高值在省域层面上的连片分布;低低(LL)集聚的显著性LISA图可表示“非粮化”率低值在省域层面上的连片分布。

二、全国耕地“非粮化”时空格局分析

(一)全国耕地“非粮化”的阶段演化特征

1.农作物播种面积规模变化。1949—2020年,全国主要农作物总播种面积呈波动上升态势,由12 428.60万hm2增至16 748.70万hm2,增幅达34.76%,但各农作物播种面积变化特征不同(见图1)。

图1 1949—2020年农作物播种面积变化

(1)粮食作物总播种面积呈波动下降—持续上升—缓慢下降态势。其中,1949—2003年,由10 995.90万hm2降至9 941.00万hm2,降幅为9.59%;2004—2015年,由10 160.60万hm2增至11 896.30万hm2,增幅达17.08%;2016—2020年,由11 923.00万hm2降至11 676.80万hm2,降幅为2.06%。主要粮食作物中,稻谷播种面积呈波动上升—波动下降—缓慢上升的态势,1949—1975年,由2 570.90万hm2增至3 572.80万hm2,增幅为38.97%;1976—2003年,由3 621.70万hm2降至2 650.80万hm2,降幅为26.80%;2004—2020年,变化幅度较小,由2 837.90万hm2增至3 007.60万hm2,增幅为5.97%。小麦播种面积呈波动上升—大幅下降—稳中有升的态势,1949—1997年,由2 151.60万hm2增至3 005.70万hm2,增幅为39.70%;1998—2004年,由2 977.40万hm2降至2 162.60万hm2,降幅为27.37%;2005—2020年,由2 279.30万hm2增至2 338.00万hm2,增幅为2.58%。玉米播种面积呈快速波动上升—缓慢下降的态势,1949—2015年,由1 291.50万hm2增至4 496.80万hm2,增幅为248.18%;2016—2020年,由4 417.80万hm2降至4 126.40万hm2,降幅为6.60%。

(2)主要经济作物(棉花、花生、油菜籽、芝麻、黄红麻、甘蔗、甜菜、烤烟等)总播种面积呈波动上升—基本稳定—缓慢增长的态势(见图2)。其中,1949—2004年,由657.90万hm2增至3 863.80万hm2,增幅为487.29%;2005—2015年,由3 815.60万hm2降至3 788.30万hm2,降幅为0.72%;2016—2020年,由3 676.80万hm2增至3 898.05万hm2,增幅为6.02%。播种面积较大的蔬菜、棉花、油菜籽和花生变化趋势如下:蔬菜(可获取统计数据自1978年开始)呈快速增长—波动小幅增长的态势,1978—2003年,由333.10万hm2增至1 795.40万hm2,增幅为439.00%;2004—2020年,由1 756.00万hm2增至2 148.55万hm2,增幅为22.35%。棉花经多次波动,但面积变化不大,1949—2020年,由277.00万hm2增至316.90万hm2,增幅为14.4%。油料作物中油菜籽和花生均波动上升,其中,油菜籽由1949年的151.50万hm2增至2020年的676.50万hm2,增幅为346.53%,花生由1949年的125.40万hm2增至2020年的473.10万hm2,增幅为277.27%。

2.全国“非粮化”演化的阶段分析。根据式(2)计算得出31个省份“非粮化”率可知,新中国成立以后,全国“非粮化”演化大致划分为三个主要阶段:1949—2003年为“非粮化”率波动上升阶段,“非粮化”播种面积由1 432.70万hm2增长到5 300.50万hm2(见图1),“非粮化”率由11.53%增加到34.78%。非粮作物中蔬菜瓜果、油料、棉花等作物所占比例最大,增长速度较快(见图2)。2004—2016年为“非粮化”率缓慢下降阶段,“非粮化”播种面积由5 194.70万hm2减少到4 770.90万hm2,“非粮化”率由33.83%减少到28.58%。2017—2020年为“非粮化”率小幅上升阶段,“非粮化”播种面积由4 834.30万hm2增加到5 071.90万hm2,“非粮化”率由29.06%增加到30.28%(见图3)。

图2 1949—2020年主要经济作物播种面积变化

图3 1949—2020年全国“非粮化”率变化

(二)各省份“非粮化”的时空演化分析

1.各省份“非粮化”的时空格局分异。省域层面的“非粮化”率与全国整体“非粮化”率演进时序存在一定差异,本文按照等时间节点方式,选择1980年、1990年、2000年、2010年和2020年,重点分析改革开放以来各省份“非粮化”率演进格局。通过分析可见,各省份“非粮化”水平差异较大,“非粮化”面积反映区域“非粮化”的绝对数量,1980—2020年,作为全国粮食安全“压舱石”的东北三省“非粮化”水平呈递减趋势;与此相反,新疆、四川、河南、湖北、湖南、广西等省份则呈递增态势。“非粮化”面积较大的区域主要集中在传统经济作物种植区,如棉花、油料作物、糖料作物的集中种植区,以及受区位和气候条件影响,水热及土地资源组合条件较差不适宜种植粮食作物的省份。同时,近年来工商资本大规模介入农业生产经营,加速土地流转和规模化经营,一定条件上促进了“非粮化”播种面积增长。

“非粮化”率可以反映出区域“非粮化”程度(见图4)。1980年,全国“非粮化”水平大部分在20%以下,只有新疆和中东部地区的上海、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、江西等省份水平相对较高。相较于1980年,1990年全国“非粮化”率普遍有所提高,超过半数省份在20%以上,其中新疆、海南、上海、湖南、江西等省份水平相对较高,究其原因,新疆、海南气候与土地资源禀赋较为独特,更适宜种植经济作物;上海作为超大型城市,蔬菜、水果、花卉等市场需求旺盛;湖南耕地面积减少,经济作物比重相对提高;江西粮食过剩、积压严重,自然会转向种植经济作物。相较于1990年,2000年全国“非粮化”水平进一步提高,只有黑龙江、吉林、山西、西藏等省份“非粮化”水平仍保持20%以下。新疆、海南、江西、上海等省份“非粮化”水平持续增长,新疆和上海达到50%以上。相较于2000年,2010年除传统“非粮化”水平较高的新疆外,东南沿海的广东、福建和浙江等省份“非粮化”率均提高至40%~50%。相较于2010年,2020年粮食主产区各省份的“非粮化”率均降至30%以下,而北京、上海、浙江、广东等省份“非粮化”率显著增加,2020年均达到50%以上。

图4 1980—2020年各省份“非粮化”率

2.各省份“非粮化”空间集聚特征演化。运用局部自相关方法对31省份的“非粮化”率进行空间集聚分析,获得1980—2020年中国“非粮化”率空间特征呈现(见图5),具有空间集聚效应。随着我国改革开放深入推进和社会主义市场经济快速发展,1980—2020年,“非粮化”率低值地区集聚分布在东北三省及内蒙古自治区,且逐渐向华北地区扩展。“非粮化”率高值地区逐渐由东南部地区集聚延展到西南部地区。至2020年,“非粮化”率低值集聚区为:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北和山东,占全国省份数量的20%(由于海南与其他省份空间不相邻,不计入统计);“非粮化”率高值集聚区为5个省份:云南、贵州、湖南、广西和广东,占全国省份数量的16.7%。各省份“非粮化”空间集聚特征演化,既体现省域间种植业发展方向的差异性,又揭示出省域间农产品的流动性、农业生产的专业化水平和更加明确的专业分工。

图5 1980—2020年各省份“非粮化”率变化趋势的空间集聚特征

三、近期耕地“非粮化”形成的主要原因

进入新时代,我国农产品消费结构发生巨大变化,消费端结构的重大变革也相应地引发了供给端的重大变革[17]。近五年来,耕地“非粮化”的内部结构特征及影响因素与已往各阶段差异显著。

(一)近期各省份耕地“非粮化”现状特征

近期各省份耕地“非粮化”现状特征2020年全国粮食作物占农作物总播种面积比重为69.7%,经济作物中蔬菜和油料作物占比较大,分别为12.8%和7.8%(见图6)。2020年全国各省份粮食作物占农作物总播种面积比重差异较大,其中黑龙江最高,达到96.80%;吉林次之,达到92.40%;新疆最低,为35.50%(见图7)。非粮作物中,蔬菜所占比重最大,其中北京、上海、浙江、福建、广东、海南等省份蔬菜播种面积占农作物播种总面积的比例均在30%以上,海南最高达到38.3%,北京为37.3%,福建为36.6%;青海、湖南、湖北、四川、贵州、河南、江西、内蒙古等省份油料作物比例较高,均在10%以上;新疆的棉花种植比例最高,达到39.8%,高于粮食作物的35.5%;广西糖料作物种植比例位居全国第一,达14.3%。

图6 2020年全国主要农作物播种面积构成

图7 2020年各省份主要农作物播种面积构成

(二)近期耕地“非粮化”的主要原因

“非粮化”前两个阶段的演化特征不同,成因各异。1949—2003年,尤其是改革开放以来,由于农业生产力快速发展、耕地单产快速提升,粮食总产量攀升,人民生活水平快速提升,对水果、蔬菜等经济作物需求量加大,因此耕地“非粮化”率逐渐提高。同时也需要注意到,1958—1960年“大跃进”以及1959—1961年“三年自然灾害”等重大政策调整,再加上自然灾害等,导致“非粮化”率短期波动。2004—2016年,特别是中国加入WTO以后,在落实“谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观及相关政策引导下,粮食作物播种面积及比例不断扩大。而与此同时,国际各种农产品特别是水果等经济作物大量进口,国内同类农产品竞争力较弱,导致种植面积萎缩[26],“非粮化”率有所下降。近期耕地“非粮化”的原因则有所不同。

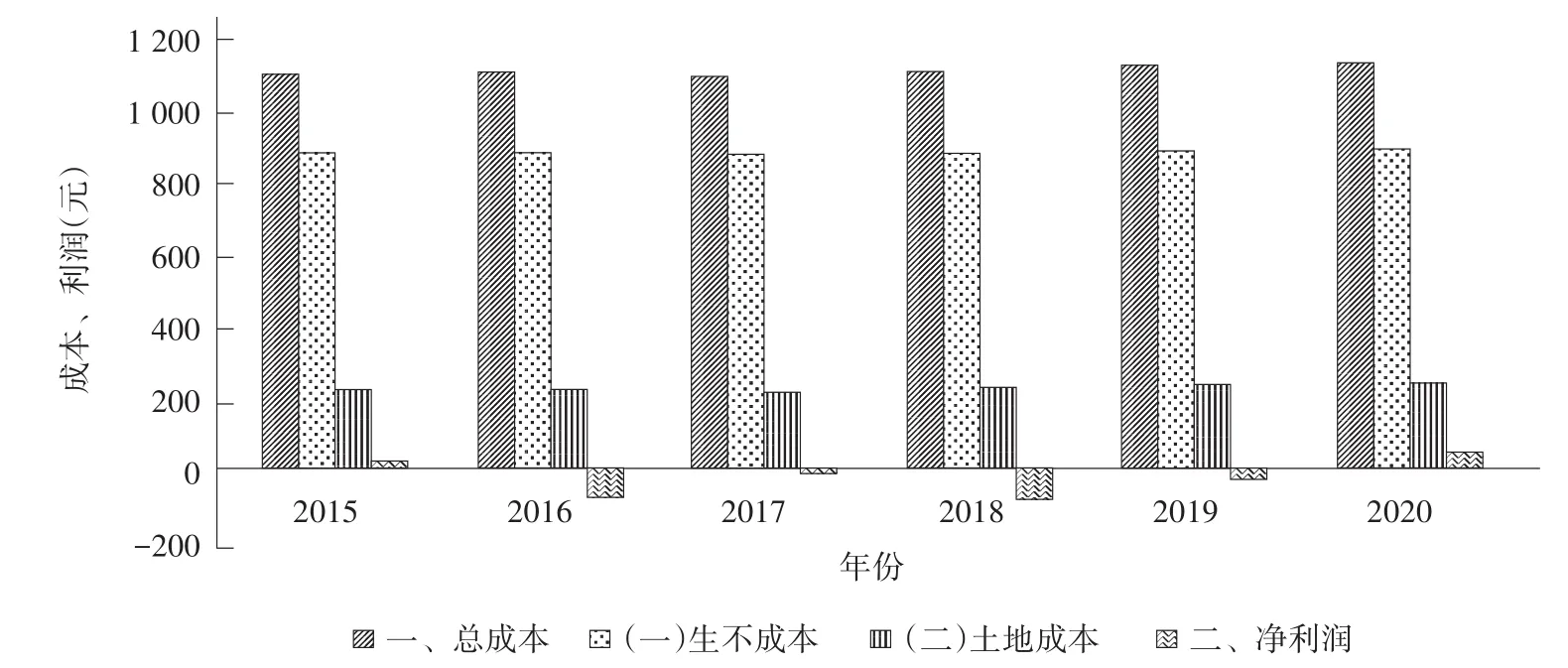

1.种粮高成本与低价格的双重挤压。根据2015—2020年三种主要粮食作物(稻谷、小麦、玉米)的每亩平均成本和收益可知(见图8),2015年以来,种粮成本上升、净利润走低的双重挤压,很大程度上降低了农民的种粮积极性:种子、农具、化肥等农用物资价格不断上涨、劳动力价格逐年攀升,粮食生产的单位面积成本增加;粮食作物价格波动不明显,粮食生产净收益降低[27]。农业生产经营主体作为“理性经济人”,其主要目标是经济效益最大化。因此,当经济作物相对于粮食作物具有较高经济产出时,种植结构“非粮化”趋势不断提高。“非粮化”扩张倾向于发生在交通便利、人口密集、市场需求规模大的省份。

图8 2015—2020年三种粮食作物(稻谷、小麦、玉米)每亩平均成本收益

2.土地流转的大力推行。农地流转是农村生产关系适应生产力发展的深刻变革[28]。大量研究发现,耕地流转数量对耕地“非粮化”产生的影响存在规模差异,小规模流转倾向于“非粮化”种植[29]。根据浙江和河北农户的调查数据对耕地流转与“非粮化”种植行为关系进行分析,结果表明农户参与耕地流转的积极性较高,尤其是转入耕地。同时,农户在转入耕地上的“非粮化”种植现象比较明显,转入耕地的“非粮化”率是原有耕地“非粮化”率的近5倍[30]。与此同时,耕地“非农化”存在明显的经营主体差异化,新型农业经营主体的“非粮化”倾向更加显著[31-32]。

3.农业补贴政策的制度安排。农业补贴政策通过发放有条件的农地补助,影响农民粮食生产收入预期,进而影响农户的种植行为选择,这是我国鼓励农民种植粮食作物的重要制度安排。但其影响机制受到农户土地经营规模制约。近年来,农业保护补贴激励规模农户扩大了粮食播种面积,但在调整小农户的种植结构行为方面则收效甚微[33],工商资本下乡和农地租约稳定性也会对耕地种植结构“非粮化”产生一定影响[34]。因此,农业政策对耕地“非粮化”种植因政策内容、实施地区不同而产生不同影响,区域差异显著。

4.土地资源的禀赋差异。土地资源禀赋会限制作用种植结构并影响利润水平。既有研究发现,耕地的自然环境,如耕地质量、地理区位、村落类型、地形地貌等与区域耕地“非粮化”现象联系密切。随着农业市场化水平不断提升,大宗粮食作物更倾向于布局在平原地区,以更高的生产效率获得竞争优势[35];而经济作物更倾向于布局在山地丘陵区,以“特色”和“区域性垄断”获得竞争优势,特别是某些农产品在特定区域具有更高的种植适宜性,从而成为“土特产”“地理标志农产品”。例如,广西的光热条件决定其糖料作物种植面积及比例在全国遥遥领先,新疆的光照条件使其棉花播种面积占全国总面积的75%以上。耕地细碎化促进了农户进行多元化种植[36]。例如,福建丘陵地区耕地细碎化使农户只有种植经济作物才能获得一定的经济利润[37]。海南省独特的热带气候条件使水果等经济作物种植可以获得“垄断地租”。

四、耕地“非粮化”防控的潜在影响

随着国家对耕地实行特殊保护及用途管制相关政策和法律法规的出台,全国“非粮化”水平在2000年左右出现下降趋势,基本控制在30%左右,为应对复杂多变的国内外环境、克服各种风险挑战、全面建成小康社会提供了重要保障。与此同时,耕地“非粮化”防控导致农业种植结构发生调整,部分省份需要大量削减经济作物播种面积,产生一定程度的消极影响。

(一)对农业生产经营者经济收益产生影响

防控耕地“非粮化”政策要求,耕地原则上用于粮食生产。各省份“非粮化”水平差异较大,“非粮化”水平较高的区域主要集中在东南沿海、大城市的粮食主销区,以及受区位和气候条件影响水热及土地资源组合条件较差的省份,防止耕地“非粮化”要求农业生产经营者提高粮食作物种植比例,其可选择的作物范围缩小,导致部分生产经营者的生产习惯、优势技术等不能充分发挥,经济效益可能受到一定影响。

(二)对土地理化性质及生态环境产生影响

目前我国面临耕地土壤污染、农产品国际竞争力不足等问题,耕地轮作对于解决此类问题起着基础性作用。但是我国轮作程度整体偏低、区域分化严重,其中长江流域最高,其次为华北平原,东北平原最低[38]。这种格局与耕地“非粮化”水平分布格局基本吻合,长江流域“非粮化”水平最高,华北平原次之,东北平原最低。耕地“非粮化”防控政策可能会对作物轮作特征、轮作格局产生影响,使得轮作方案有所减少,导致作物重茬的概率增大,尤其是高标准农田的种植结构更趋单一化,进而对耕地土壤的理化性质、肥力特征产生负面影响,不利于耕地资源的可持续利用。与此同时,作物类型差异也会对区域水资源需求平衡、碳排放与碳吸收间的碳平衡产生一定影响,即过分强调种植粮食作物,会产生一定的负面生态效应。

(三)对相关经济作物后续产业链发展产生影响

我国油料作物主要分布在河南、湖北、湖南、四川等省份,糖料作物主要分布在广西、云南、广东等省份,棉花主要分布在新疆,烟叶、药材主要分布在云南、贵州、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、重庆等省份,蔬菜瓜果青饲料主要分布在江苏、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份。以上大部分省份耕地“非粮化”水平均较高,“非粮化”防控政策会影响经济作物的种植规模及空间布局,进而对其后续产业链发展产生负面影响。

五、结论和建议

研究发现:(1)新中国成立后,全国“非粮化”发展可划分为三个主要阶段:1949—2003年“非粮化”率波动上升;2004—2016年“非粮化”率缓慢下降;2017—2020年“非粮化”率小幅上升。(2)1980—2020年,“非粮化”率低值地区集聚分布在我国东北三省及内蒙古自治区,且逐渐向华北地区扩展;“非粮化”率高值地区逐渐由我国东南部地区集聚分布拓展到西南部地区。(3)近期“非粮化”率提升主要原因有:种粮高成本与低价格的双重挤压、土地流转的大力推行、农业补贴政策的制度安排、土地资源禀赋差异等。“非粮化”防控对农业生产经营者经济收益、土地理化性质及生态环境、相关经济作物后续产业链发展等产生潜在影响。

我国耕地“非粮化”有着复杂的历史经纬和显著的区域差异。实施耕地“非粮化”防控政策对于保障国家粮食安全具有积极促进作用,但耕地“非粮化”的现实格局是社会主义市场经济不断深入发展的结果,实施“非粮化”防控政策必然对区域社会经济发展及生态环境形成一定影响。因此,必须充分评估“非粮化”防控政策的潜在影响,制定详细的“非粮化”防控实施方案,有序实现“良田粮用”,实现经济作物与粮食作物的布局调整和结构转换,以有效应对种植业结构变化对后续产业链和供应链的影响。

不同范围和不同区位土地利用特点、资源禀赋和经济发展水平不尽相同,“非粮化”驱动力也不同。基于上述分析,为控制“非粮化”现象、优化“非粮化”政策,提出以下建议。

第一,科学制定耕地“非粮化”的种植结构调整方案。防控耕地“非粮化”趋势,严格贯彻落实中央一号文件提出的耕地利用总方针,科学评估耕地“非粮化”防控的潜在影响,对于粮食作物种植,必须率先保证口粮和油料用粮,对于可供食用的经济作物种植,必须因地制宜,科学统筹,确保食物安全。同时,合理估算各地经济作物缩减规模及由此产生的经济损失,进而确定粮食种植补贴标准,对所有高标准农田种植的农业生产经营主体进行补贴,尤其需加强棉花、糖料等传统经济作物种植区农田改种粮食作物经营主体的补贴,补贴资金由中央财政进行预算并支付。与此同时,优化耕地精准补贴制度,应从耕地生产要素属性出发,避免单一地根据耕地资产属性进行补贴,缓解农地资本化弱化耕地“非粮化”利用[39]。

第二,建立耕地保护主体与受益主体利益协调机制。在农业比较效益相对较低情况下,实现耕地保护主体与受益主体利益均衡化。如事实上承担耕地保护省份与未承担耕地保护省份之间,需建立耕地保护区域利益协调机制[40]。在耕地保护政策与目标下,由于社会经济发展、资源禀赋、政策管控、区位条件等差异,黑龙江、吉林等省份承担了更多的耕地保护义务,广东、上海等省份则主要发展“非粮”产业及“非农”产业,未能完全实现国家规定的耕地保护任务。对于“非粮化”水平较高的粮食主销区,应科学评估作物结构变化对区域生态的影响,进而制定区域生态补偿标准及以县域为单位的补贴总量;对于优势突出、耕地保护任务完成较好的粮食主产区,政府应提高其耕地生态补偿水平。通过构建中央统筹领导的区域利益协调机制保障各类地区的利益和生产积极性[41],通过建立动态监督管理机制实时解决保护主体与受益主体利益不对称等问题。

第三,分区管控基础上精准监控“非粮化”行为。在保障粮食安全前提下,兼顾乡村振兴和农业多元化发展的现实需求,制定针对不同类别地区的耕地“非粮化”管控措施,巩固粮食主产区粮食生产优势,保障粮食产销平衡区内部粮食需求,实现粮食主销区耕地生态环境健康发展。在此基础上,完善用途管制制度,强化“非粮化”管制红线,建立作物类型监测监督机制。通过无人机、卫星、遥感及实地验证等多种方式对永久基本农田区域的农作物进行分类,对撂荒地进行确认。及时发现非粮食作物并进行验证,对不遵守相关政策的省份及农业生产经营者,予以必要处罚,取消或减少相关农业补贴。