搭建历史意义与先验形式的桥梁

——解析潘诺夫斯基的“艺术科学的基本概念体系”

刘云飞

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079)

不管在艺术史或艺术理论研究领域之内还是之外,欧文·潘诺夫斯基的名字总是与图像学方法联系在一起,他的声名也与这一内涵日益丰富的术语一起共享荣辱盛衰。上世纪80年代之后的西方学界,关于潘诺夫斯基的研究和讨论逐渐由图像学的实践层面转向其理论基础和诞生条件,因此潘诺夫斯基移居美国之前的早期著作逐渐引起学者的重视。此外,艺术史学科的自律性及其与美学理论的关系问题随着“艺术终结”“艺术史终结”等问题的提出,重新被提上议程,人们不得不回首学科发展史,回到提出“艺术科学”的20世纪初寻找理论源头,希望给这些问题的回答增添保障。近年来,国内对于潘氏早期著作的研究也并不沉寂,《作为符号形式的透视》《艺术意志的概念》以及他的博士论文《丢勒的艺术理论》都得到了深刻阐释。在潘氏的艺术阐释思想历程中,寻找形式与历史意义、风格与主题内容之间契合点是一个非常重要的阶段,这为随后《作为符号形式的透视》中的实践提供了理论基础,并影响了图像学三层次原则,但对于此主题的研究却寥寥无几。这一阶段的代表性论著就是《论艺术史与艺术理论的关系:对艺术科学基本概念体系之可能性的探讨》,本文将尝试从建构动机、内部运行秩序、概念来源等三方面来对该文中所提出的“艺术科学基本概念体系”做出描述,并试图在其中还原潘诺夫斯基为沟通历史意义和先验形式所做的努力。

一、建构动机与内部秩序

《论艺术史与艺术理论的关系》发表于1925年的《美学与普通艺术学杂志》上,该论文是1920年于同一期刊上发表的《艺术意志的概念》一文的续篇,他在文章中提出“艺术科学基础概念体系”的直接动机就是为了对艺术意志概念做进一步的演绎,从而使读者更完整地理解艺术意志的内涵。

艺术意志是李格尔所创立的概念,虽然李格尔本人从未直接给予它一个完整的定义,但他基于这一概念所建立起的艺术史研究方法论在某种程度上转变了一时的研究风气。因而,这一概念兼具重要性和模糊性,必然致使有关争论不断。在众多互不相容的阐释中,潘氏的文章受到越来越多的研究者的重视,这并非因为他提出了一个让各方都满意的、或最贴近李格尔原意的方案,而是因为他以此为出发点建构了一套自己的方法论。

潘氏对艺术意志的理解包含两个层面,第一层以还原创造力为核心。与李格尔不同,潘氏明确定义了艺术意志:“在任何特定艺术现象中所体现出的创造力的集合或统一体。”[1]创造力是李格尔在应用艺术意志概念时最主要的考虑对象,也是他在进行艺术分析时想要突出的主要价值取向。在早期著作《风格问题》中,李格尔极力反对的是如“所有艺术形式无例外的都是材料和技术的直接产物”之类的观点[2]。他认为埃伊纳岛(Aegina)阿提卡(Attic)碗上交织卷须纹样的产生并不单纯源于技术与工具的革新,他的观点是:“无论是画笔还是尖笔本身都不会创造食物;它们必定得由人的手来操纵,而手又得听命于艺术灵感,它有着不可抑制的冲动,要从固有的传统和心理的知觉之中创造出新的事物。”[3]强调“艺术观念”“冲动”和“心理知觉”意味着一种从主体出发的立场,李格尔的这种精神被潘氏所继承,也决定了他后来不可能走向机械的艺术进化论或社会学。

潘氏的第二层理解则一定程度上超出了李格尔的指示,他认为艺术意志既不能从心理学意义上具体化为艺术家的意志,也不能从历史意义上抽象化为时代的意志,它是一种“先验论意义上的主体”,一种“艺术现象的内在意义”。卡西尔提出:“倘若美术史必要严格被限制于一些历史性的省查,亦即被限制于对一些已经发生了的事物的描述的话,则美术史实在难以向前挺近”,因而“必须事先于‘存在’中找到一定的立足点和支撑点”[4]。这一主张得到了潘氏的认同。潘氏在《艺术意志的概念》一文里所确立的艺术现象的内在意义或终极意义,成为他早期著作中的一致追求。

李格尔原先将艺术意志作为一种本质特征,用以描述历史中抽象形式的发展进程。但是从潘氏将艺术意志作为内在意义的角度来看,李格尔的这一用法显然不够科学。潘氏认为如果不将艺术意志与艺术现象或经验事实完全分离,不建立严格的范畴分界,那么先验意义上的有效性则难以通过因果律得到保证。他做出的承诺是:“范畴是先验有效的,像因果律一样,可以被运用于以语言来表述的判断,作为一个标准以判定它们属于认识论组成部分的性质;而且在某种程度上可以作为被研究的艺术作品的标准。”[5]潘氏一再强调,构建体系本身并不是目的,目的是为了以“一种纯粹批判的方式确定艺术意志的概念,以反对错误的解释,并说明理解其内涵的方法”[6],于是在《艺术意志的概念》一文发表5年以后,潘氏实践了他的计划,构建了如下范畴体系:

艺术科学的基本概念体系

“基本概念体系”是《论艺术史与艺术理论的关系》的英译者贾斯·埃尔斯纳对德语Grundbegriff的翻译,Grundbegriff是一常见术语,英文一般译为basic concepts或fundamental concepts,而埃尔斯纳却一定要加上“体系”一词。他给出的理由是:潘氏运用这一术语所表达的“不仅是一个处于原点的概念,同时也是这些概念体现出的系统性的运行秩序”[7],但译者并没有对该秩序做出具体说明。其实,将潘氏这张表中的五对概念单独拿出来逐个解释是无法展示其价值的,因为这些概念的名称几乎都不是他的创造发明,而是对于现成学说的借用。正是它的内部秩序赋予这些概念特有的意义,也正是因为它们能够成为一个系统,才具有实际的描述艺术作品的价值。因此,本文结合“系统性的运行秩序”对潘氏的这张概念表格进行解释。

(一) 对立

陈平在研究李格尔思想背景时提出:“以相互对立的范畴来描述变化,这在德语国家19世纪末与20世纪初的学术中是一种常见的方法。”[8]李格尔的“视觉的”与“触觉的”,沃尔夫林的“线描的”与“图绘的”,沃林格的“抽象的”与“移情的”等等都是如此,潘氏的研究正是在这样的语境下进行。在他看来,艺术问题中的相关概念总是成对出现的,表现出极端的对立,而实际的艺术作品则表现出了一种对于二元对立的调和,而所有这些对立的概念都来自一个原初问题。由于此原初问题表现为一种二元对立的概念形式,所以从这一问题衍生出的其他艺术问题则都表现为同样的对立概念。这一原初问题就是“量”与“形”的对立,潘氏将这一组概念应用到了具体艺术作品的分析中:“凡是艺术的产物都保存了感性知觉中的一种固有的量,并将其置于某一组织之内,因而从某种程度上也是限制了它。换句话来说,在任何作品中必须有量与形两极之间的某种调和。”[9]故而,“量—形”对立是所有艺术现象最根本的先验对立形式,而在与之相对应的先验方法论中,对立则是“时间—空间”。

(二) 交互影响

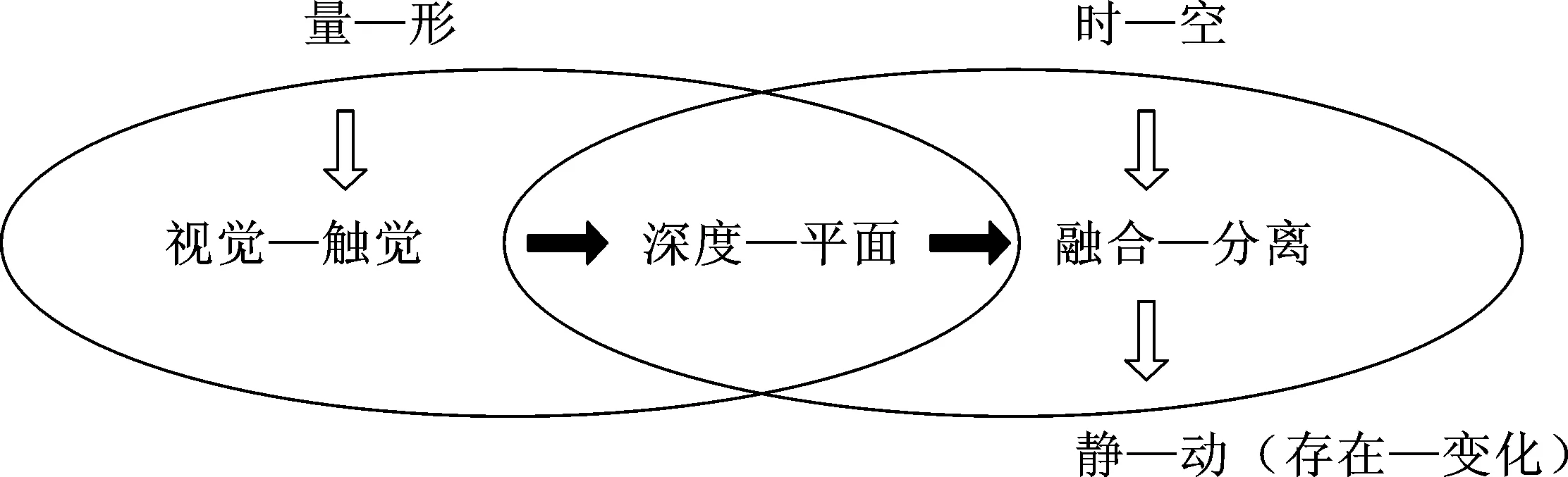

仅仅依靠“量—形”和“时—空”这样的先验范畴,显然无法对描述具体艺术作品进行实际操作,心理学和历史研究的方法已经被证明不具备“基本”这一属性,潘氏对现象领域内的范畴规划不得不转向一般的视觉形式,即人最基本的视觉感知方式。潘氏将此领域内的具体对比分成三类,所依据的是造型单位(即形象)形成过程:在第一类视觉的与触觉的对比中,造型单位开始具备成形的因素;第二类深度的与平面的对比中,造型单位真正成形;而在第三类融合的与分离的对比中,造型单位开始组合而进入一个更高层级的单位。

第一对概念可以被理解为“量—形”之间对立的特定视觉表象,而第三对概念可以被理解为时空之间对立的特定视觉表象。因为独立的视觉个体之间的真正、完全的融合只能通过时间才可被想象,而单一个体之间真正、严格的分离只有通过空间才能被想象。如果运动与变化的概念不仅包括单纯时间上的意义,也指“时—空”维度的事件,那么第三对概念之间的对立也可以被描述为静与动(存在与变化)。对中间一对概念“深度—平面”的理解,不仅要通过量与形的对立,还要通过时间与空间的对立,因为深度与平面之间的关系既依赖于视觉与触觉的关系,又依赖于融合与分离、运动与静止的关系(如下图)。

潘氏举了古希腊浮雕与古埃及浮雕之间的差别来说明平面与深度对立所处的交叉地位。在古埃及墓室雕刻中体现出的是几乎彻底的平面,甚至有时还是凹陷,几乎看不到透视短缩法的应用,因而古埃及浮雕就是用平面价值消除了深度价值;而在古希腊艺术中适当的深度和透视短缩法在深度和平面之间确立了一种平衡。在此例中可以清楚地发现,不论平面—深度问题用何种方法去解决,总是离不开视觉及触觉价值问题的解决,也必然要与“融合—分离”或“静—动”问题相联系。在该例子中,某一单个形状的运动,也就是不同形状之间互相连接只有以下条件下才是可能的,即这一单个形状可以自由地从二维空间转移到三维空间,因为哪怕是与绘画平面平行的运动(更不要说是翻转与倾斜),也只有在形状可以与该平面分离的条件下才是可思议的。依靠平面来解决“平面—深度”问题,同时也必然意味着以“分离”和“静”来解决“分离—融合”“静—动”之间的对立,反之亦然。同样,因为视觉价值的实现只有以没有阴影的纯平面被延展和凹陷打破为条件,所以用“平面”来解决“平面—深度”问题,也必然意味着用“触觉”来解决“视觉—触觉”问题,反之亦然。因为前面两对概念分别又与“时—空”和“量—形”的二元对立相联系,所以“平面—深度”问题可以说是处于中间地位,可以从两方面来理解。“平面—深度”的这种中间地位说明了在任何一种特定风格中,三项基本问题都是同时被解决的,在艺术实践的过程当中这三项对比无法分开。

二、概念来源与辨析

潘诺夫斯基在一个如此抽象的层面的构建他认为普遍有效的概念体系,这当然离不开德国哲学传统,更与德语艺术史发展过程中的方法论探索时期有直接联系。然而不管是康德先验感性论,还是李格尔的知觉艺术学方法,抑或是沃尔夫林的历史主义形式论,潘氏都不是简单地将其移植到自己的概念体系中,而是批判地接受。潘氏的一些概念在名称上与前人的类似,这往往让我们忽视其中的实质性差别。

(一) 康德与李格尔

史蒂芬·麦尔维尔对于“基本概念”一词做了这样的阐释:基本概念是“描述、预先设置客体与原则的某一特定领域,这一基本理解行为的目的在于使我们注意到这样一个双重事实:即使当我们开始界定完全不言自明的领域时,我们也已经拥有了某种立场,并且我们所拥有的这种立场必定先于且异于任何从这种立场中发展出的概念化过程,我们持续不断地观察和界定也正属于这一过程”[10]。基本概念的“基本”之处就在于它先于最简单明了的经验事实,并作为认知构成的基本条件。

选择建立基本概念这一行为本身就暗含了潘氏对于康德先验理性的认同。于贝尔曼在批判潘氏时不无讽刺意味地讲道:“让一名艺术史学家感到尴尬的事莫过于发现一本大谈美学鉴赏的书的内容其实已经在《纯粹理性批判》中都被系统地论述过了。”[11]潘氏在论述艺术意志的文章中举了康德《未来形而上学导论》中“空气是有弹性”的例子,比亚洛斯托基甚至称这篇文章完全可以更名为“任何一种未来能够作为科学出现的艺术史”[12],而在《作为人文科学的艺术史》一文中潘氏更是将康德本人看作人文价值的典范。那么以先验对立为基础的“基本概念体系”是否完全建立在对康德哲学范畴简单挪用的基础之上呢? “基本概念体系”的目的是给李格尔提出的“艺术意志”巩固基础,而“视觉”与“触觉”又与李格尔提出的著名概念名称一致,用李格尔的概念为李格尔证明似乎是理所应当的,那么潘氏真的就如此“无私”吗?

强调艺术作品保存人的知觉形式,突出一者对于另一者的限制和构架以及二者在实践中的调和,这些都很容易让我们想到李格尔的一对著名的概念:“视觉的”价值与“触觉的”价值。李格尔这组术语都与知觉相关联,同时也与艺术形式的变迁相关,从“触觉——近距离观看”到“视觉——远距离观看”,知觉方式所经历的这一发展过程,构成了李格尔艺术史方法论的基本图式,它以知觉方式的变化来解释人类各阶段艺术风格的演变。将李格尔的论述与潘氏的体系相对照,很容易产生一种错觉,即所谓“量”与“形”的对立,不过是著名的“视觉的”与“触觉的”对立的进一步抽象化,李格尔所讲的“不可入性”等同于潘氏的“形”,而“延展”等同于“量”[13]。李格尔所说的延展和不可入性分属物的性质,而“量”与“形”则是从主体的认知功能中抽象出的纯粹形式。然而,潘氏在基本概念体系的具体对比中借用了李格尔的“视觉—触觉”对立,与“形—量”对立分属不同领域,前者属于现象领域,后者属于本体论领域。在接下来对两组对立的进一步说明中,潘氏假设了视觉和触觉分别完全实现的两种极端情况。在前一种情况下“形”会消失,进而产生完全无具体形状的光的表象;而在后一种情况下“量”会消失,从而导致完全抽离的几何轮廓。在这一说明中,“形—量”对立独立于视觉与触觉的知觉方式,是作为知觉方式的一种抽象属性而存在的。结合潘氏前文中的“原初问题”的定位,很容易让我们联想到康德先验感性论的前提,即人类心中先天存在一种感性形式:“今如在物体表象中,取去悟性关于物体所思维者,如实体、力、可分性,等等,又取去其属于感觉者,如不可入性、坚、色,等等,顾自此经验的直观尚有留存之事物,即延扩与形体。”[14]显然,“延扩”与“形体”是“形—量”对立的理论来源,然而据此就认为潘氏照搬了康德的先验感性论是没有说服力的,因为在另一对概念“时—空”中潘氏表现出了与康德完全不同的使用方法。

在理论建构过程中,潘氏从“形—量”引入“时—空”时有一句非常抽象的表述:“如果‘形—量’对立是艺术问题存在的先验先决条件的话,那么‘时—空’之间的交互作用则是它们潜在解决方法的先验条件。”[15]从逻辑上来说,问题永远产生于相应的解决方法之前,而先决条件也就是条件的条件,这也是为什么“形—量”是“原初问题”而“时—空”不是,“形—量”是处在本体论领域而“时—空”是在方法论领域。在康德那里,延扩与形体都是在外部被直观到的,是属于空间的纯粹形式,“时—空”如果作为感性直观是既包括内感官也包括外感官的,具有更高一层的普遍性。潘氏只是在十分有限的意义上应用了时空概念,分离和融合分别与空间和时间的两极相对应,他还用运动与静止、存在与变化加以解释,但是这种解释只能给我们带来错觉,即这些对立都是一段历时的过程而不是一项共时的属性,然而实际情况则相反。潘氏方法论对立中的“时间”一极只是代表无数线条或平面进行变化的可能,而不是指风格史的发展进程。

(二) 沃尔夫林

马克·奇塔姆认为潘氏“在早期和晚期著作中都明显使用了形式的、非历史的康德式命令在先验中建立艺术史的基础”[16],将“形式主义”和“非历史”的标签与“康德主义”一起贴在潘氏身上是一种由来已久的错误举动,梅尔维尔也声称“康德形式主义所允诺的那种非历史的确定性,在潘诺夫斯基那里取代了历史的趣味”[17]。潘氏和沃尔夫林一样都希望从康德那里获得一种外在于历史表象的制高点,为艺术史研究的科学性提供保障,但不能因此就认为潘氏的基本概念体系与沃尔夫林形式主义分析是类似的。诚然,潘氏基本概念体系中的“三项现象领域内的对比”明显借鉴了《美术史的基本概念》中的五对范畴,甚至可以说“融合价值”与“分离价值”就是对沃尔夫林后三对范畴的压缩,但是这两套概念系统建立在不同的目的和基础之上。

首先,沃尔夫林的范畴建立在对历史风格进行分类的基础之上,每一对范畴都代表某一特定风格的本质特征,如古典强调平面而巴洛克强调纵深,古典艺术是典型的封闭式构图而巴洛克构图形式则相对开放等等。潘氏则说:“基本概念并不是要给艺术现象进行分类,而是要提供先验合法的催化剂,从它出发建立起关于艺术现象的讨论。”[18]他所提出的这些对立范畴,无论哪一对在具体事实中都无法单独存在,且任何一对中的任意一极也无法得到实现,它们的对立并非是要表明两个艺术现象之间的可见的风格差别,而是在一切艺术现象中都得到体现的先验的、必然的对立原则;它们不具备描述艺术特征的功能,因为艺术特征的产生正是以它们的对立调和内部运转为前提的。在丰富多彩的艺术作品面前,这些范畴必然显得单调无味,但潘氏这些概念本来就不是用来将无限的事实简化为二元对立的,如潘氏所说它们也就无须“对艺术事实的丰富性负责”[19]。简单来说,沃尔夫林的对立范畴是用来解决问题,而潘氏的则是用来重新定义问题的。

其次,潘氏的基本概念体系作为价值参照系,其本身是不随历史发展而变化的,所发生变化的只是这一参照系内的具体的值。潘氏仍是以沃尔夫林的概念作为标靶来说明这一点的,“线描”与“涂绘”是沃尔夫林美术史基本概念中最核心的一对,他称之为“最普遍的再现形式”[20],但在潘氏看来这一“普遍性”是值得怀疑的:“线描表示的视觉与触觉价值中间的一项平衡,而涂绘则是触觉价值受制于视觉价值的另一项平衡”,潘氏的这一判断就意味着线描和涂绘会随着参照系内价值的变动而变动。“相比于16世纪风格而被称为‘图绘的’艺术作品,可能在与17世纪风格的比照中就被当成是‘线描的’,因为那时候价值的天平已经开始向视觉的一端倾斜。”[21]过于浮动和宽泛,缺乏科学性,这是潘氏极力反对并设法规避的,这也是为什么沃尔夫林的概念是“艺术史”的基本概念,而潘氏则刻意命名为“艺术科学”的基本概念。

以上的区别虽有种种表现类型,但总体可以概括为先验方法与后验方法的区别。然而,沃尔夫林的出发点仍是要维护艺术史的自律性,在某种程度上他持有与李格尔类似的观点,即认为是我们观看方式而不是作为客体的事物决定了风格的发展进程,而观看作为一种理解力“有其自己内在的历史”。完成对这一点的阐释,他就已经达到了目的,所以尽管他知道“对于康德的思想来说,它们看上去只不过是偶然的”[22],但他仍认为没有必要将那五对范畴与康德范畴相联系,以获得先验有效性。但潘氏认为这是一种先验理论方法与历史方法上的双重失败:“作为艺术理论的基本概念,它们并没能具备先验的合法性,它们的对象也未能超越表象世界;作为历史特征的概念,它们未能与艺术现象的多样性相协调,因为他们将这些丰富的现象限制在一套由绝对对立组成的系统中,即使在其内部也不是没有冲突。”[23]这种进退维谷的窘境引起了潘氏的警惕,他力图同时触及沃尔夫林所没能完成的两项宏伟目标:历史意义与先验形式。

三、一次沟通历史与形式的尝试

并非所有研究者都与奇塔姆和麦尔维尔一样,将潘氏思想归于形式主义一类,潘氏在普林斯顿高等研究院的继任者厄文·拉文坚持认为历史主义才是潘氏思想的本质特征,“时代精神”才是他的最终诉求[24]。从艺术史学科自身发展的角度来看,这种评论本身就是一个值得思考的现象:一个历史学家(拉文)眼中的潘氏与一位哲学家(麦尔维尔)眼中的潘氏几乎不是同一个人。然而,潘氏既没有走向哲学家所批判的纯形式主义,也没有像拉文所歌颂的那样高举“时代精神”的大旗,他试图以先验范畴来沟通历史与形式。艺术史负责梳理艺术现象,艺术理论负责建立科学范畴体系,两者如何能走到一起呢?潘氏所使用的是卡西尔“符号”的方法,对历史概念进行重新定义。

鉴赏家通常以风格归属来推定作品的时代与区域,但是风格与自然意义上的时间和空间并非一定是严格对应的关系。艺术品的创作和完成在历史的时间和空间中呈现出的是纷繁复杂的现象,一般的风格分类法与历史视角不能保持完全一致,因为风格也并不是一个严格向前进化的过程,它会有倒退、复兴、突然的消失或出现。不同时期风格的雕塑会出现在同一建筑之中,一个远离祖国的艺术家在他乡所创作出的作品可能兼具两国的风格,也可能仍然是原来的风格。纯粹以自然时间和空间来对艺术作品进行排序或归类几乎是不可能的。因而潘氏认为,历史并不是自然时空的分块或分段,而是来自不同意义或“内容框架”,即如他所说:“全部已知的就只有艺术客体,且我们能够置于这无尽多样性之上的秩序完全基于意义连接和内容框架。”[25]霍丽准确地把握了卡西尔对潘氏最有意义的理论支持,她指出,卡西尔的符号形式哲学“致力于证明:只有空间、时间、原因、数量等符号(基本的)形式含蓄地预设下,实在的意义才能被理解。且神话、常识(语言)、艺术和科学等符号(文化的)形式提供了‘语境’,只有在这语境中‘实在’才是既可见又可知的”[26]。潘氏的“内容框架”与卡西尔的“语境”基本同义,都是作为历史本质的“符号形式”的不同表现方式。

在潘氏看来,艺术品形式和内容的特征不仅可以从概念上进行概括,还应以历史意义为基础来进行解释,但对历史意义的把握最终还是要回到形式层面上来,这也许在历史主义者看来,并不是一次成功的沟通,但在当时的历史条件下已经是一次意义非凡的尝试了。在《艺术意志的概念》一文的开篇,潘氏就提出,艺术研究不得不在单纯历史视角以外来进行,这“既是一种诅咒也是一种祝福”[27]。在当时的潘氏看来,历史视角内的研究无法逃离纷繁杂多的现象之网,无法从一个固定的“阿基米德点”去获取这些现象的本质,因而研究者需要跳出在历史现象中互相征引的圈子,具备一种“穿透经验性实在的自觉意识”,因而这是一种“祝福”;然而这也是一种诅咒,因为这给艺术研究带来了一种“不确定”和“碎裂”,并且与艺术品拥有独一无二的价值这一观点相冲突。艺术的历史研究和感知形式研究的冲突,在1920年的潘诺夫斯基思想中已经成为一项核心问题,但是“诅咒”与“祝福”二者,在随后20世纪艺术史的发展中,始终萦绕在研究者的心头。

四、学界评价及学术史意义

根据以上分析,我们不难发现,潘氏借用康德哲学中的先验感性论概念,以其为轴心,对李格尔、沃尔夫林等人的从知觉表现方式角度来加以考量的艺术概念进行改造和链接,与其说他创立了这一体系,不如说他模拟了这一套动态的、秩序井然的概念运作模式。

“个别的艺术问题应当被改造成公式定则,并和基本问题相联系。”[28]在潘氏的这句表述中我们发现其实所有的艺术问题不仅都以这“基本问题”为出发点,而且以其为目的,它就如“理念”一样,是有关艺术的一切的核心。艺术现象的细节所带给人的愉悦、创作者心理、观看者的立场、作品的时空位置等等,都只不过这一理念投射出的不稳定的影像,这既反映出了对于学科自律性的强烈渴求,也透露出了形而上学对于艺术阐释的牵绊。以汉斯·贝尔廷、唐纳德·普雷齐奥西、乔治-迪迪·于贝尔曼为代表的欧美学者对于潘氏的“图像的内在意义”“艺术概念的先验有效性”“一个统摄杂多艺术现象的阿基米德点”等观点展开了猛烈的批判,由于潘氏在艺术史学界深远的影响力,这些批判和研究也断断续续一直至今。20世纪初的艺术史学科,仍在为获取学科自身的自律性和合法性而不断努力,在此背景下,至少,潘氏为“艺术科学”贡献了自己的力量。

潘诺夫斯基试图用美学理念来建构艺术史的基础,艺术史需要通过风格来定位艺术品在时间、空间上的位置,而描述风格因素的特征则需要相应的概念来完成,即使是历史实证主义者也无法摆脱这些指称风格的概念。问题在于纯粹视觉感知的因素,亦即美学概念与艺术品的风格因素是否如潘氏所声称的那样具有必然联系。因此,对这概念体系的考察和理解,不仅有助于我们厘清潘诺夫斯基本人的艺术理念的脉络结构,也可以作为一个具有典型性的案例帮助我们理解艺术史与美学两门学科之间的复杂关系,而这一课题有待进一步的研究。

注释:

[1] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.43.

[2] [奥]李格尔:《风格问题》,邵宏译,杭州:中国美术学院出版社,2016年,第23页。

[3] [奥]李格尔:《风格问题》,邵宏译,杭州:中国美术学院出版社,2016年,第177页。

[4] [德]卡西尔:《人文科学的逻辑》,关子尹译,上海: 上海译文出版社,2013年,第84页。

[5] [美]欧文·潘诺夫斯基:《艺术意志的概念》,陈平译,《维也纳美术史学派》,北京: 北京大学出版社,2013年,第122页。

[6] [美]欧文·潘诺夫斯基:《艺术意志的概念》,陈平译,《维也纳美术史学派》,北京: 北京大学出版社,2013年,第122页。

[7] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.44.

[8] 陈平:《李格尔与艺术科学》,杭州:中国美术学院出版社,2002年,第122页。

[9] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.45.

[10] S. Melville,VisionandTextuality, London: Macmillan Press, 1995, p.32.

[11] [法]乔治·迪迪-于贝尔曼:《在图像面前》,陈元译,长沙:湖南美术出版社,2015年,第131页。

[13] [奥]李格尔:《罗马晚期工艺美术》,陈平译,北京:北京大学出版社,2010年,第17-18页。

[14] [德]康德:《纯粹理性批判》,蓝公武译,北京:商务印书馆,1997年,第50页。

[15] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.57.

[16] M. Cheetham,Kant,Art,andArtHistory, New York: Cambridge University Press, 2001, p.71.

[17] M. Cheetham,Kant,Art,andArtHistory, New York: Cambridge University Press, 2001, p.74.

[18] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.54.

[19] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.49.

[20] [德]沃尔夫林:《艺术风格学: 美术史的基本概念》,潘耀昌译,北京:中国人民大学出版社, 2004年,第17页。

[21] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.50.

[22] [德]沃尔夫林:《艺术风格学: 美术史的基本概念》,潘耀昌译,北京:中国人民大学出版社, 2004年,第267页。

[23] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.52.

[24] I. Lavin, “Introduction”, InThreeEssaysonStyle. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997, p.8.

[25] E. Panofsky. “Reflections on Historical Time”, in Trans. Johanna Bauman,CriticalInquiry, 2004, p.697.

[26] M. Holly,PanofskyandtheFoundationsofArtHistory. Ithaca: Cornell University Press, 1984, p.120.

[27] [美]欧文·潘诺夫斯基:《艺术意志的概念》,陈平译,《维也纳美术史学派》,北京: 北京大学出版社,2013年,第111页。

[28] E. Panofsky, “On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”, in Trans. K. Lorenz, J. Elsner,CriticalInquiry, 2008, p.53.

——《艺术史导论》评介