乳酸菌制剂在接种流行热疫苗前后对奶牛产奶量的影响

刘坤,任建炜,田丽华,丁鹏,秦立得,温建新

(1.中国动物卫生与流行病学中心,青岛 266032;2.青岛农业大学动物医学院,青岛 266019;3.青岛市黄岛区农业农村局,青岛 266400;)

一直以来,奶牛业被誉为“节粮型”畜牧业。奶牛具有饲料转化率高和产奶量大等优点,在国民经济中占有重要位置[1]。目前,中国已经成为继美国和印度之后的奶牛存栏数目第三大国[2]。奶牛产奶量受到自身遗传因素、不同生长阶段、饲养管理条件和环境气候等因素影响,寻找可以快速提高奶牛产奶量的方法已成为研究重点,其中微生态制剂是研究与应用的热点[3,4]。

目前用于制作成奶牛微生态制剂的有乳酸杆菌类、双歧杆菌类、肠球菌类和芽孢杆菌类,奶牛中目前应用最多的主要为乳酸杆菌属,其主要作用是维持瘤胃的厌氧环境,调节瘤胃微生物区系,提高纤维分解菌及乳酸利用菌的数量,提高瘤胃pH值;改善瘤胃发酵环境,调节挥发性脂肪酸的数量及比例。以此来改善奶牛体制,提高奶牛生产性能改善牛奶乳脂率、乳蛋白量。此外乳酸菌是良好的免疫激活剂,能够提高奶牛免疫功能[5],预防奶牛的隐性乳房炎,减缓热应激对机体带来的损伤以及经济效益的下降。目前在奶牛生产养殖中得到广泛应用,并产生了显著的经济效益[6,7]。

牛流行热(又名三日热)是由牛流行热病毒(Bovine ephemeral fever virus,BEFV,又名牛暂时热病毒)引起的一种急性热性传染病。该病能引起牛大群发病,明显降低奶牛的产乳量。而注射牛流行热疫苗,也会明显降低奶牛的产奶量,并引起乳成分的变化,降低牛奶的营养成分[8]。本次试验的目的是观察牛流行热疫苗注射前后在饲料中添加微生态制剂对泌乳期母牛产奶量以及采食量、乳中体细胞数和乳脂率的影响。

1 材料与方法

1.1 试验动物及材料设施

青岛某奶牛良种场处于泌乳期的荷斯坦母牛140头;微生态制剂(由青岛根源生物集团公司提供)是由乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌及其代谢产物、真菌发酵酶系和未知营养因子制成的粉剂,有效活菌含量≥1.0×109CFU/g;牛流行热灭活疫苗(兽药生字(2011)080013013);日常奶牛采食精料和草料;40mL采奶样瓶和挤奶设备(由奶牛良种场提供)。

1.2 试验分组

选择不同胎次,且拥有相近体型、泌乳天数、年龄及生理性状的健康荷斯坦泌乳期母牛140头,随机将其分为试验组与对照组,每组各70头,分别在相互分离但环境相同的两个牛栏中饲养。试验的前5日为预饲期,预饲期结束后的产奶量为产奶量初始值,试验组为24.37±4.91kg,对照组为24.55±5.11 kg。

1.3 饲料配比

对照组和试验组的基础日粮相同,试验组按照每头每日30g的量添加微生态制剂(有效活菌含量≥1.0×109CFU/g)。饲料配比见表1。

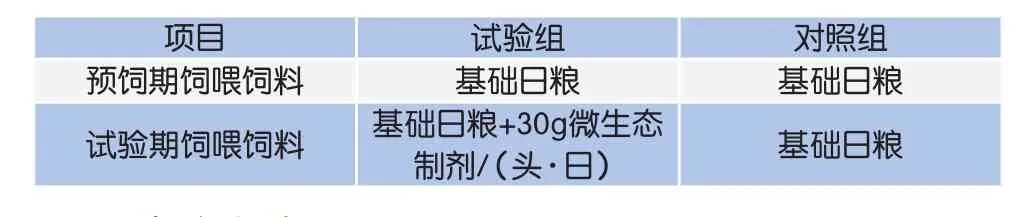

表1 各组饲料配比

1.4 试验方法

1.4.1 试验周期

试验从2021年4月中旬持续到2021年5月下旬,共计35d,其中预饲期为5d。预饲期结束后,试验期以10d为一个周期,分别在第10日、第20日、第30日记录产奶量并分析乳成分。

1.4.2 流行热疫苗注射

在试验期第15日左右,对全群奶牛注射牛灭活流行热疫苗(4mL/头)。

1.4.3 测定指标及数据统计

1.4.3.1 产奶量

记录试验组与对照组中每头牛每日凌晨4点和下午4点的产奶量,两者相加作为当天奶牛的总产奶量,该指标可以直接反映奶牛的生产性能[9]。

1.4.3.2 采食量

试验期间,以5d为一周期,根据投料量、剩料量与奶牛头数,计算各组奶牛的日平均干物质采食量[10]。

1.4.3.3 乳中体细胞数和乳脂率

奶牛乳体细胞数通过测量牛奶的导电率计算获得,体细胞数在50万个/mL以下时,电导率值在4.40~4.75ms/cm之间;体细胞数在50万~500万个/mL时,电导率值在 5.20~9.00ms/cm之间;体细胞数在500万个/mL时,电导率值在9.00ms/cm以上。

奶牛乳脂率的测量使用乳成分分析仪。首先使用40mL奶样瓶取新鲜牛奶,然后使用乳成分分析仪进行多次测量取平均值,即为该牛的乳脂率。

1.5 数据分析

试验所得产奶量、体细胞数和乳脂率的总体数值用平均值±标准误差代表,采用SPSS软件进行单因子方差分析,然后用Duncan氏多重比较,所得结果以P<0.05作为差异显著水平来判断。

2 结果分析

2.1 产奶量分析

试验组和对照组奶牛日产奶量见表2和图1,可以看出,试验第10天,试验组,相对于对照组产奶量高出1.3kg,并且可一直维持此产奶量稳定,在半月内基本维持不变。

图1 试验组和对照组奶牛日产奶量变化

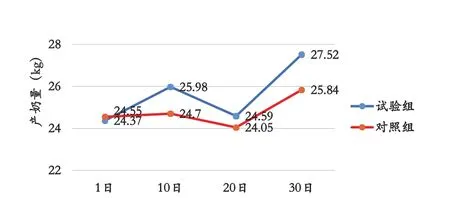

表2 试验组和对照组奶牛日产奶量 单位:kg

在饲喂15日左右,天气转暖迅速,由于整个牛群全部注射牛流行热疫苗,气温升高使奶牛易产生应激,整个牛群的产奶量均有明显的减少(P<0.05),但试验组的产奶量仍明显高于对照组(P<0.05),说明使用微生态制剂可以缓解应激所引起的产奶量下降等影响。30日后,流行热疫苗应激效应消失,两组奶牛产奶量均增幅较大,但试验组与对照组奶牛相比,试验组恢复速度明显快于对照组,试验组的产奶量高于对照组1.7kg(P>0.05)。

2.2 采食量分析

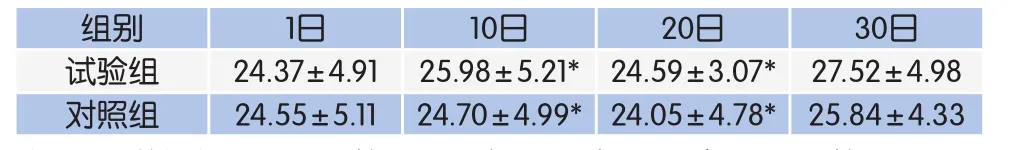

奶牛采食量变化如图2所示。试验组奶牛平均每头每天采食量高于对照组的采食量,对比表明,虽然试验组奶牛35d的总采食量略高于对照组奶牛,但差异并不显著(P>0.05)。

图2 奶牛采食量变化

试验在15日之前,由于天气变热,导致奶牛产生热应激,使采食量下降。注射牛灭活流行热疫苗后,采食量进一步下降,但试验组的下降幅度显著低于对照组,说明奶牛专用微生态制剂产品有助于减轻热应激和注射流行热疫苗对采食量的影响。

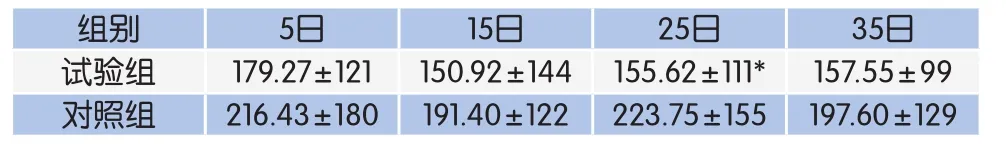

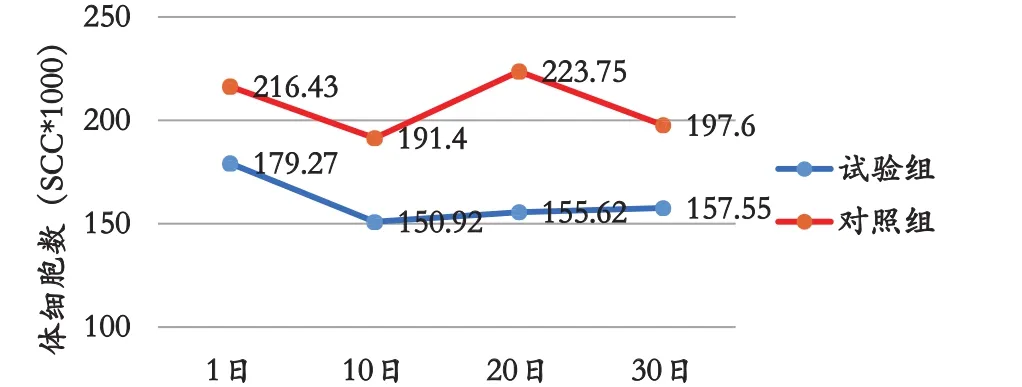

2.3 乳汁中体细胞数分析

表3和图3显示了奶牛乳汁中体细胞数变化的情况,可以看出,试验组中体细胞数均低于对照组,试验组奶牛的乳汁中体细胞数由17.9万/mL降低至15.1万/mL,在注射牛灭活流行热疫苗后及热应激的情况下,试验组乳汁中体细胞数基本保持不变,体细胞数增加不显著(P>0.05),而对照组奶牛乳汁中体细胞数在热应激的情况下有显著的增加(P<0.05),表明微生态制剂可有效降低奶牛注射灭活流行热疫苗后的乳汁中体细胞数,可减少乳房炎的发生,维持乳房的健康。

表3 试验组和对照组的日体细胞数 单位:103个/mL

图3 奶牛乳汁中体细胞数量变化

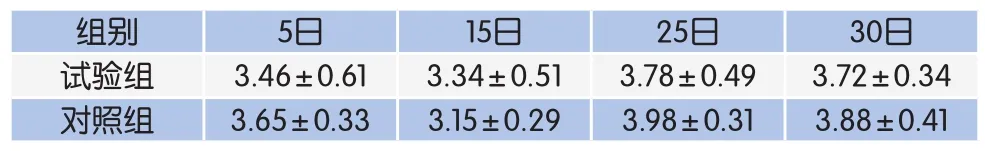

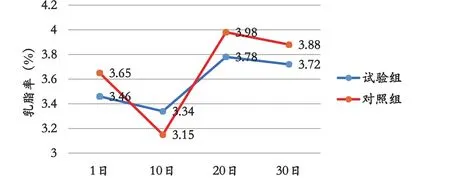

2.4 乳脂率变化分析

表4和图4显示了奶牛乳脂率变化情况。可以看出,随着奶牛的产奶量增加,相应乳脂率也有所上升,且差异不明显。第10日由于热应激的影响,导致奶牛产奶量下降,第10日后试验组和对照组奶牛的乳脂率均上升,对照组和试验组的乳脂率相比差异并不显著(P>0.05);注射灭活牛流行热疫苗后试验组和对照组牛奶乳脂率均无明显变化,说明添加微生态制剂益倍健不但能提高奶牛的产奶量,而且不会对乳脂率造成降低等负面的影响。奶牛在注射灭活流行热疫苗后并不会对乳脂率产生负面影响。

表4 试验组和对照组的乳脂率 单位:%

图4 奶牛乳脂率变化

3 经济效益分析

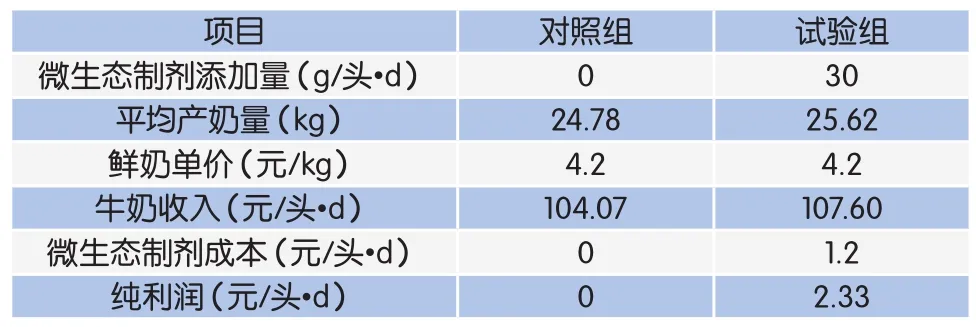

微生态制剂对泌乳奶牛经济效益的影响见表5。

表5 试验奶牛经济效益分析 单位:%

由表5可以看出,日粮添加微生态制剂30g/(头·d)的试验组,每天每头奶牛的纯利润比对照组高2.33元,经济效益有明显提高。

4 讨论

微生态制剂主要是通过改善瘤胃内环境,增加有益菌的种类和数目,从而调节瘤胃内的微生态平衡,促进机体对氨和乳酸的利用来增加奶牛产奶量[11,12]。与此同时,微生态制剂可以促进瘤胃肽的吸收,增加菌体蛋白的产量,加快饲料中蛋白质的水解,还能加强动物机体的免疫能力,增加奶牛对饲料的消化吸收率,进一步增加奶牛的产奶量。在注射流行热疫苗前,饲料中添加微生态制剂的奶牛产奶量呈现上升状态,而注射流行热疫苗后,饲喂微生态添加剂的奶牛产奶量仍然比不饲喂微生态制剂的奶牛产奶量多,而且在短时间内前者比后者产奶量恢复的更快,其产奶量增加的更多。在试验期第20~30日,对照组和试验组奶牛产奶量均增幅较大,原因可能因进入泌乳盛期。

牛群接种灭活流行热疫苗会导致奶牛产奶量、采食量的下降和乳汁中体细胞数的增加,对奶牛的生产性能影响较大;添加微生态制剂后,会增加奶牛接种疫苗前后的产奶量、采食量,也能有效降低乳汁中的体细胞数,减少隐性乳房炎的发生[13,14]。

研究表明,饲料中添加微生态制剂的奶牛产奶量高于未使用微生态制剂的奶牛[15~17]。本试验的饲料补充、饲喂方式、日常管理及管理人员的工作安排均按该场常规方式进行。预饲喂时,各组饲喂的日粮中都未添加任何微生态制剂,而且保证各组日粮的配方相同,尽量创造出相同的生活环境。结果注射流行热疫苗后,饲喂微生态添加剂的奶牛产奶量恢复更快。

通过产奶量的增减,和饲养成本的对比,计算整体经济收益情况。通过试验数据可以推算,使用微生态制剂的奶牛产奶量比对照组多0.6~1.7kg,而饲喂精料不变,草料价格每千克0.275元,试验组每头牛的日采食量约比对照组多0~4kg,鲜奶价格每千克约4元,在产奶高峰期,试验组每头奶牛净利润比对照组多5.6元,而在产生热应激和接种疫苗前后,也要多2元,该牧场有250头牛,按此计算一年增加18万~51万元利润。