供需匹配视角下我国各省市人才流动研究

谨素静

(深圳市维度数据科技股份有限公司,广东 深圳 518001)

1 引言

《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《人才规划纲要》)明确指出:“人才是指具有一定的专业知识或专门技能,进行创造性劳动并对社会做出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。”人才是我国经济社会发展的第一资源,人才流动能够优化人才资源配置、提升人才资源使用效率。近年来,我国人才流动服务水平逐步提高。2015年起,流动人员人事档案管理纳入政府基本公共服务。2019年,人社部制定印发了《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》,这是近年来人才工作领域首个关于人才流动配置的改革性文件。同时,为引才、育才、留才、用才,地方政府不断制定各类人才优惠政策。在此背景下,研究各省市的人才流动现状并进行预测,为我国未来人才资源流动提供政策建议具有重要意义。

关于人才流动预测方法,汤伟伟、况敏(2010)运用回归分析法、时间序列法、灰色系统预测法和组合预测法四种方法对江苏省技能人才需求进行预测;叶静、魏敏(2014)通过ARIMA模型对浙江省旅游人才需求进行预测,并提出浙江省旅游人才培养对策;侯爱军、夏恩君等(2015)对我国东部、中部、西部和东北地区的人才流动情况进行研究,并对2013—2020年人才供给和人才需求情况进行预测;刘恬玥、高冰、张晓建(2019)通过ARIMA模型进行人才需求预测。关于人才流动影响因素,张佳美(2013)从政治、经济、文化、市场、环境等方面进行研究,提出了促进和保障高校人才合理流动的对策;徐倪妮(2019)认为经济发展水平和科研环境是影响省际科技人才流动的主要因素;王若宇、薛德升等(2019)研究发现经济因素、高校因素、公共服务因素等日益成为人才的重要考量因素。

目前,我国各省市对人才资源关注度持续提高,然而以往文献缺少对各省市人才流动预测和影响因素分析的综合研究。基于此,本研究从人才供需匹配的视角,对我国各省市人才流动现状进行实证研究,对其发展趋势进行预测,并对其影响因素进行岭回归分析,为地方政府制定促进人才合理流动的政策提供参考。

2 人才流动实证分析

2.1 概念界定及指标选取

近年来,人才定义逐渐广泛化,国内外学者在研究中主要从受教育程度界定人才。本研究的人才概念采用《人才规划纲要》中的解释,即选用大专及以上学历的人口进行测度。

人才供给总量是地区人才劳动力资源,考虑数据的可获得性,本研究采用每年新增高等学校专科及以上毕业生数量进行定量描述。由于地区之间存在人才资源流动,因此本研究选用地区累计新增高等学校专科及以上毕业生衡量人才供给总量,通过年鉴中每年新增毕业生计算得出。就业市场的岗位需求反映了地区劳动力需求数量,类比于人才供给总量的指标选择,本研究选用地区累计新增就业人口中大专及以上学历的人才数量进行描述。

2.2 人才流动现状分析

2.2.1 模型构建

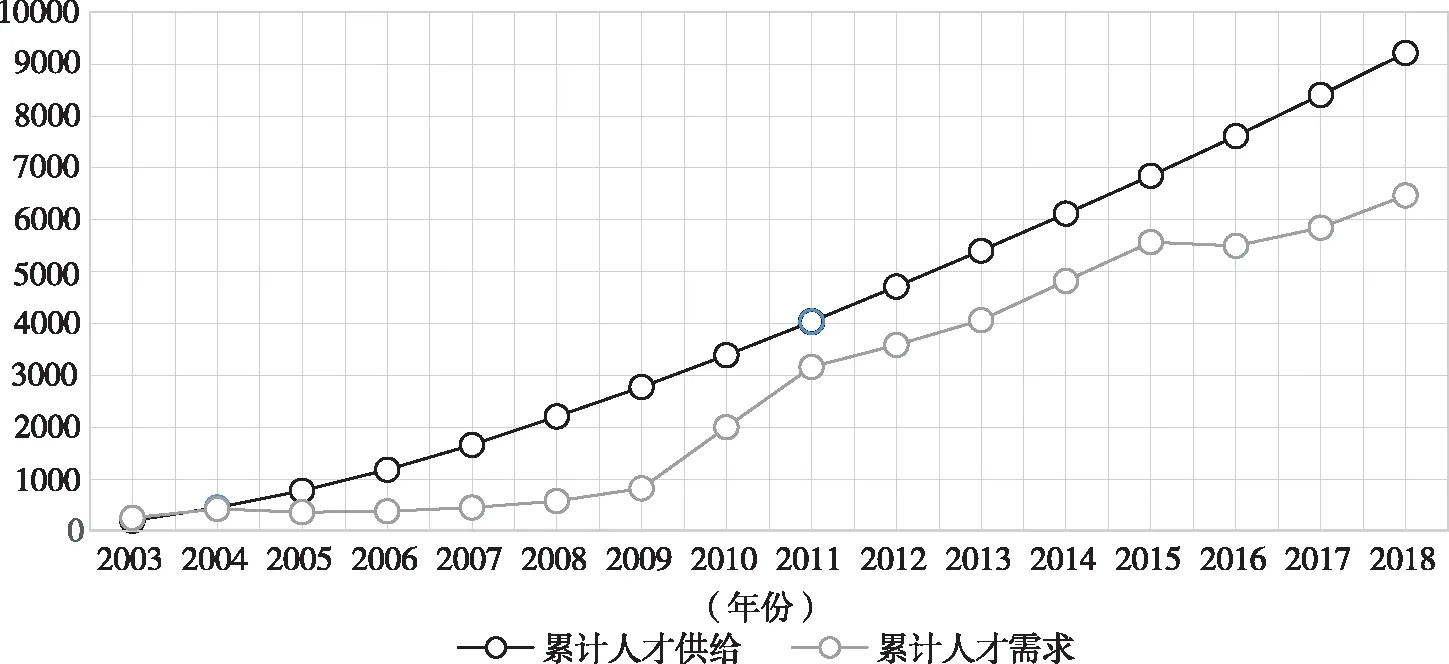

人才供需数据可视化结果显示,人口供给与需求数据具有明显的增长趋势,其中人才供给增长速度较为稳定。本研究采用ARIMA(p,d,q)模型对地区人才供给与需求进行建模,利用R语言基于各省市人才资源数据实现自回归阶数p、差分阶数d、移动平均阶数q的确定。

图1 全国人才供给和需求趋势

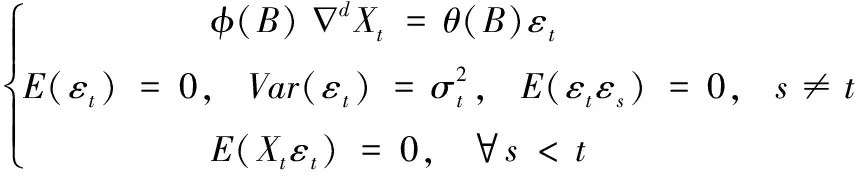

在实际模型拟合过程中,若自相关系数呈指数形式衰减到0,则人才供需数据表现为自回归(AR)过程,即人才供需受自身前期数据影响较大;若偏自相关系数呈指数形式衰减到0,则表现为移动平均(MA)过程,即人才供需受经济现象等外界因素影响较大;若上述两种情况都存在,说明该序列为自回归移动平均(ARIMA)过程。模型公式具体如下所示:

2.2.2 参数拟合

为进一步发掘人才流动的地理特点,结合我国四大经济区域划分,将31个省市划分为东部、中部、西部、东北四大区域。各省市的人才供给与需求模型拟合参数呈现三个特征:一是近年来人才供需均呈现增长趋势,各地区人才供需模型均差分平稳。人才供给模型的差分阶数较人才需求模型更高,各省市的人才供给发展趋势较人才需求变化更快。二是供给序列与前期数据存在较高的相关性,受前期数据和外界因素的影响较大。三是东部与中部两个区域的省市拟合参数较为类似,西部与东北两个区域人才需求发展情况相近。

2.3 人才流动预测分析

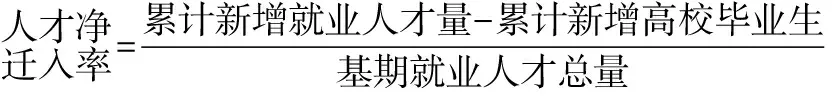

基于表2的人才供给与需求模型,对2021年各省市人才供给与需求数据进行预测。为了更直观地分析地区人才供需匹配情况,引入人才净迁入率(NMR)对各省市人才流动情况进行评估,计算公式如下:

由于基期就业人才总量位于人才净迁入率的分母,为保证人才净迁入率数值的合理性,不宜选择时间久远年份作为基期。综合考虑ARIMA模型样本量合适以及人才净迁入率数值大小合理,本研究选择2018年作为基期。基于ARIMA模型预测的2021年人才供给与需求数据,计算2021年各地区的人才净迁入率,如表1所示。

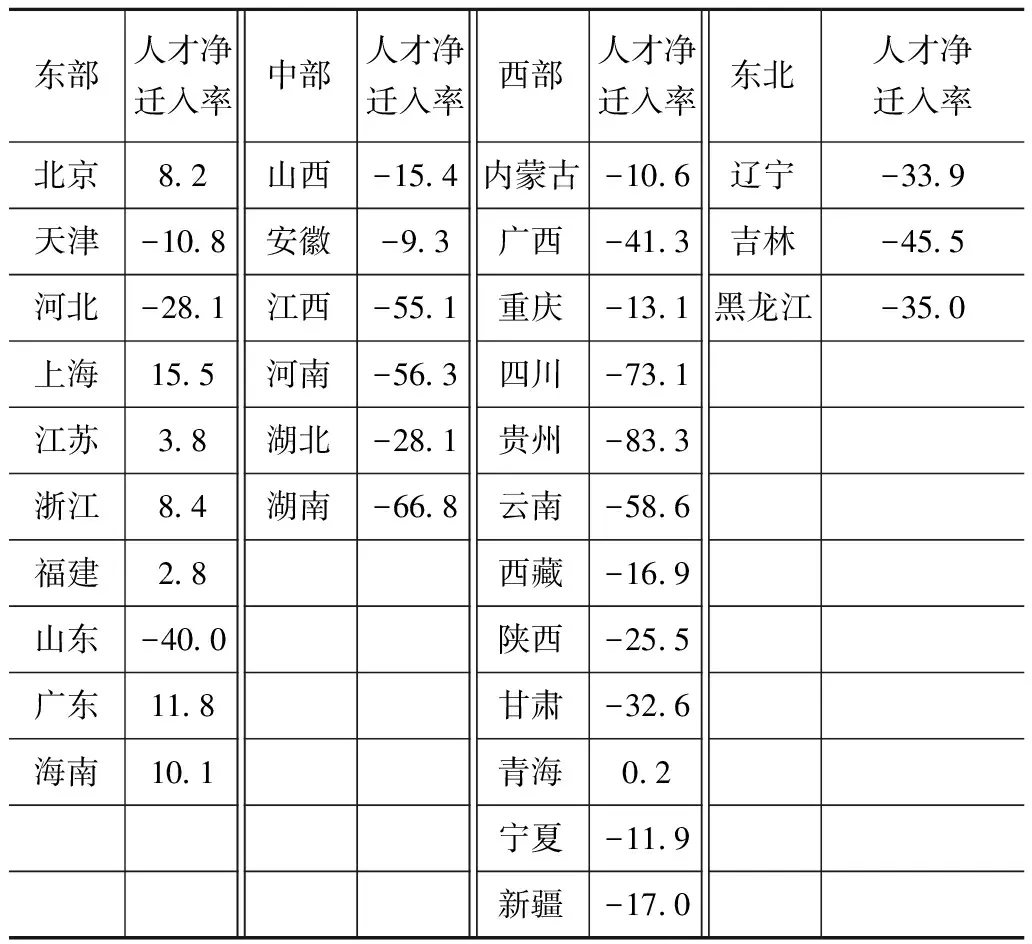

表1 2021年各省市人才净迁入率预测情况

根据预测的2021年各省市人才净迁入率的数值大小,结合地区的地理位置将31个省市进行分类分析。一是人才净迁入率为正的地区有8个,占比为25.8%,分别为北京、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南、青海。其中,上海的人才净迁入率为15.5%,位列31个省区之首;广东和海南的人才净迁入率超过10%,对人才吸引力较大。二是人才净迁入率为负的地区有23个,占比为74.2%,其中江西、河南、云南、湖南、四川、贵州的人才净迁入率小于-50%,人才流失较为严重。三是人才净迁入率为正的省市主要集中在东部区域,占人才净迁入率为正省市的87.5%,东部区域人才吸引力明显高于其他三个区域。

3 人才流动影响因素分析

3.1 影响因素选取

遵循导向性、客观性和可操作性等原则,借鉴已有研究,人才流动影响因素主要包括经济因素、就业因素、公共服务因素等。其中,经济因素和就业因素属于市场层面影响因素,公共服务因素属于政府层面影响因素,具体选择地区人均GDP、社会消费品零售总额、住宅商品房平均销售价格、全体居民人均可支配收入等作为地区人才流动的影响因素。

表2 人才流动影响因素指标体系

3.2 影响因素分析

为进一步分析我国地区人才流动的影响因素,本研究以广东省人才净迁入率为基础,与前文选择的影响因素进行回归。对数据进行标准化后发现,人才净迁入率与城镇登记失业率存在明显的负相关,与其他指标之间存在一定程度的正相关。地区经济发展水平高,社会消费品零售总额、住宅商品房平均销售价格、全体居民人均可支配收入也会处于较高水平,各影响因素间具有较强相关性,模型内变量存在多重共线性问题,影响变量的系数拟合结果,不利于系数解释。因此,本研究采用岭回归进行参数估计,回归的结果如表3所示。

表3 人才净迁入率与影响因素的岭回归结果

由表3可知,地区人才净流入与地区人均GDP、社会消费品零售总额、全体居民人均可支配收入、城镇单位职工年平均工资、轨道交通客运量、人均公园绿地面积等影响因素存在正相关关系。首先,全体居民人均可支配收入、城镇单位职工年平均工资的影响较大,收入是人才流动首要考虑因素。其次,良好的公共交通设施与城市生态环境对人才选择就业城市也具有一定的正向推动作用。再次,经济基础是城市竞争力的根本,良好的经济基础对人才具有较强吸引力。最后,较高的住宅商品房平均销售价格与城镇登记失业率对人才流入存在负面影响。

4 结论及政策建议

对31个省市的人才流动现状及影响因素分析显示,一是我国人才流动具有区域性特征,各区域人才流动不均衡。人才布局是我国经济梯队化发展的必然结果,人才分布遵循经济分布法则;东部地区人才资源发展良好,该区域内较多省市存在人才净流入;中部、西部、东北地区人才净迁入率表现不佳,人才流出情况较为严重,面临人才困局。二是人才净迁入率与地区经济发展状况整体呈正相关关系。根据岭回归结果,人才流动受城镇单位职工年平均工资、全体居民人均可支配收入与社会消费品零售总额等经济发展指标的正向影响程度显著,表明人才重点关注地区经济环境、就业环境、公共服务环境等因素。此外,因本研究采用的就业人才计算基础为城镇非私营单位就业人口,未考虑人才在私营单位、个体经营户等就业情况,导致本研究计算的人才净迁入率数值偏低,存在改进空间。

现阶段,我国人才资源存在供需匹配不均衡现象,总体人才资源配置效率存在改进空间。为促进人才资源的合理流动,实现地区经济社会的健康有序发展,一是省市的经济实力是人才引进的根本基础,人才留用是经济发展的重要支撑,应同步加强地区经济社会发展与人才“引育用留”工作;二是鼓励企业做大、做强、做好,提升社会平均工资水平,提高人才分享经济社会发展成果的获得感;三是探索构建“一站式”人才服务系统,增强地区从人才需求服务向人才供需匹配、人才成果转化等服务提升转变。