唐三彩对石湾窑制陶工艺的影响研究

一、引言

提到石湾窑,人们可能首先联想到的就是明代创烧的“广钧”。随着清末民初古钧瓷逐渐受到世人追捧,石湾窑其他一些陶器种类也被笼统地归入仿钧窑产品的行列。这种欠缺严谨性的命名和归类法混淆了“窑变”的概念,导致在研究石湾窑和钧窑时出现许多错讹和矛盾之处。本文从文献学和工艺学入手,选取陶塑等产品种类作为主要对比研究对象,结合大量图片资料,从造型、纹饰、胎釉彩以及烧成工艺等方面详细阐述石湾陶器生产制作方面的许多特征是唐三彩工艺的延续,而钧窑的影响只占一部分。通过文章的研究论证,可以完善之前的归类标准和结论,弥补关于三彩陶和石湾陶历史关系研究的图像考古证据。

三彩工艺成熟于盛唐时期,产品以各式各样的陶俑为主。“三”是虚指,代表“多”的意思。[1]唐三彩的颜色主要有黄、绿、白、蓝等,还有赭黄、浅绿、茄紫以及多种色彩叠加形成的颜色。它的釉以氧化铅作为助熔剂,釉层稀薄;以刷釉和浇釉技法为主,手法大胆,釉色鲜亮。各种含有铜、铁、钴、锰的氧化物随着氧化铅的熔融而随意地流淌聚散、交相掩映,在不同颜色的交汇地带显现出斑驳陆离、绚烂多彩的融合之美,在原色的基础上形成复色和兼色的多重效果。在器物的下部,因为釉料的垂流而表现出一种质朴的自然美。

唐三彩流行于开元年间,天宝以后逐渐减少,但其精湛的技艺和高超的艺术成就深刻影响了后世的低温铅釉陶技术。[2]学界一般把辽代生产的三彩陶称作“辽三彩”,将北宋和金代的这一工艺合称“宋三彩”。

由于工艺流程简单,原材料便于取得,并且符合大众的审美,唐三彩在海外也有不少拥趸。我们熟知的奈良三彩就是日本遣唐使中的工匠回国后对唐三彩进行模仿而烧制出来的,日本学者称这是日本“施釉陶器产生的划时代事件”。新罗三彩是朝鲜半岛的工匠在唐朝工匠的指导下生产出来的,所以又带有其本民族的一些特征。[3]此外,通过陆海“丝绸之路”,唐三彩对埃及三彩、波斯三彩也产生了较大的启发作用。[4]

远在岭南地区的石湾窑,也在唐三彩的影响下生产出了具有本地特色的釉陶。

二、唐三彩与石湾陶塑的工艺特征和烧成制度对比分析

(一)胎、釉和助熔剂的一致性

首先,石湾窑的产品和唐三彩都是陶胎,同属低温釉陶产品,胎色普遍白中闪黄。石湾陶胎中因为含有更多的铁和其他掺和料,所以颜色更深一些。石湾陶有器体厚重、胎骨焦黑、釉色光润之特征。[5]根据对标本的测试分析,唐三彩胎体的烧成温度在1050度左右。石湾陶器的烧成温度不超过1100度,平均焙烧温度低,叩之声音沉闷,胎体中尚存在大量的游离石英颗粒和杂质,所以三彩陶俑和石湾陶的气孔率、吸水率都很高。值得一提的是,为了拥有良好的耐热急变性,石湾陶的胎土中被加入了许多来自佛山附近赤珠岗、狮岗、大雾岗等地区的岗砂。这种材料质地纯,开采、加工和运输都很方便,其中含有大量的硅氧化物,在坯体中起骨架作用,还可以防止高温烧制时产生变形。这是石湾陶器胎体的特色之一。

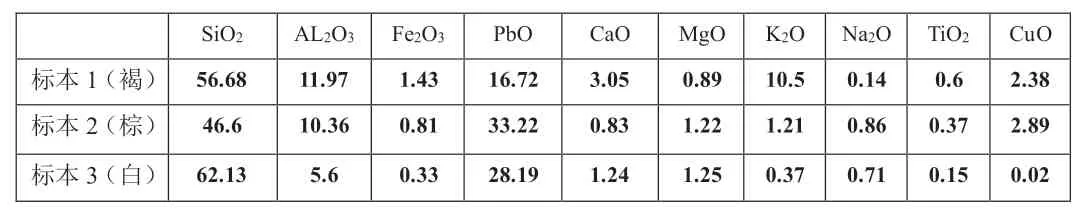

为了提高美观度,遮盖胎体上的瑕疵,唐三彩和石湾陶都采用“叠加釉面法”,即不直接在胎体上挂釉。唐三彩会在施釉前刷一层细腻的瓷土,目的是防止胎体吸水率过高而影响釉层的流动性。石湾陶与后来的仿钧陈设器一样,使用的是底釉加面釉的方法。在高温熔融状态下,两层釉面会聚合在一起,形成异彩纷呈的效果。同时,这种“叠釉法”也可以最大限度地保证釉面光滑平整。从表1中,我们可以发现CuO作为着色剂早在黄冶窑的唐三彩中就已经被使用,在时间上远远早于后来的鲁山花瓷和长沙窑彩瓷。这说明唐三彩的配釉工艺成就有着里程碑式的意义。CuO的含量方面,棕、褐色唐三彩标本和石湾“广钧”都高达2%以上,表现出了较高的工艺相似性。

表1 黄冶窑唐三彩样品釉料主次元素含量的均值(%)

在助熔剂的选择上,唐三彩使用的是含碳酸铅(白铅矿)的原矿石,或者铅丹(Pb3O4)、方铅矿、炼铅的铅灰。[6]石湾陶釉添加的是方铅矿石等原料炼铅剩余的熔渣或者铅灰。所以,通过对两者的釉质做化学分析,都发现了大量PbO。不同的是,钧窑的釉料都是以K2O作为熔剂,而“宜钧”和景德镇生产的“炉钧”使用的熔剂是CaO(表2),唯独石湾窑和三彩陶在生产过程中会添加含铅矿石。PbO可以降低釉料中金属氧化物的熔融温度,使釉面在较低的温度下就能产生鲜艳的色彩,并且具有良好的光泽感。PbO作为效果最好的助熔剂,在使用时,如果添加过量会使釉层流动性过大而产生脱釉或者与窑具粘连的现象;如果不添加或使用量不足,则会在釉面形成凝块,釉料中的呈色剂也会发黑。但是和含K+与CaO的助熔剂相比,铅釉最易配制,助熔效果最佳,所需要的烧成温度也最低,所以拥有最高的性价比。石湾窑的工匠在一开始就选定并熟练掌握了PbO的施用工艺。直到现在,该地区生产的建筑瓦脊、花盆、陶塑以及缸器使用的熔剂依然以PbO为主(表1、表2)。

表2 宜钧、古钧瓷、广钧样品釉料主次元素含量的均值(%)

(二)釉面交融形成的类似窑变风格

有一些石湾陶俑虽然外观上似乎带有一种窑变风格,但仔细观察,这种效果是不同颜色的釉料在流动性较大的助熔剂的作用下相互融合、浸润而形成,属于三彩工艺的呈色机理,并不是像明代仿钧窑陈设器那样因为釉层的分相结构而呈现出的一种乳光和窑变效果。寂圆叟在其《陶雅》中这样描述石湾窑的釉色:“广窑谓之泥均,其蓝色甚似灰色,于灰釉中旋涡周遭,故露异彩,目为云斑霞片不足以方厥体态。”[7]作者也认为石湾陶器的釉彩是与周围的色釉旋聚涡流而成的,故而石湾陶器的釉彩变化不能算作真正的窑变工艺。

所以,我们片面地将石湾窑生产的类钧彩陶以及存在近似窑变效果的陶俑、泥塑、文房用品全部称作“广钧”或模糊地叫作“多色釉”是不严谨的。有些釉面看似窑变釉,实际上是铅釉融合的结果,因而冠以“广三彩”或“石湾三彩”的名称更为合适。

通过表3,我们可以看到石湾窑生产的彩陶与唐三彩由釉料的垂流效果所产生的类似窑变之美。

表3 釉料的垂流效果产生的类似窑变之美

(三)窑炉结构与烧制工艺

1962年,通过考古发掘,在石湾地区发现了宋代窑业遗址下面叠压着唐代窑址。1972年,在奇石村发现了大型唐宋窑业遗址群,共发掘出20座宋代的龙窑遗址,其中3座下方压叠着11座唐代馒头窑。[8]宋代之前,南方窑口多依山傍水,利用山丘的坡势修建龙窑是最佳选择。但是在唐代地层中发现了馒头窑遗迹,说明石湾地区在宋代以前与南方其他窑口不一样——该地使用的是北方的馒头窑。这种窑又称作“圆窑”,平面近似椭圆形,火膛与窑室合二为一,升温慢,保温时间长,适合厚胎或实心胎体器物的烧制。北方的耀州窑、磁州窑、巩义窑、钧窑、汝窑等窑口使用的都是这种半倒焰式的馒头窑。直到北宋时期,石湾地区才出现“窑制改革”,龙窑开始大量建造使用。唐三彩的生产地区是洛阳附近的巩义黄冶窑和长安附近的黄堡窑,所使用的也是馒头窑,火焰的性质同样是氧化焰。在氧化气氛下,高价铁离子呈现出黄色和褐色的效果,氧化铜显现出绿色,紫色和蓝色分别是氧化锰和氧化钴的发色,所以两地窑口在呈色剂的选择上也是一致的。

三、成型和装饰技法上的关联性

明代朱彝尊《明诗综·谣谚》有云:“石湾瓦,甲天下。”[9]清代屈大均《广东新语》记载:“南海之石湾善陶,凡广州陶器皆出石湾,石湾之陶遍及二广,旁及海外之国。”[10]范端昂《粤中见闻·瓦缸》记载:“石湾善陶,其瓦器有黑、白、黄、红、绿各色,备极工巧,通行两广。”[11]以上文献说明石湾窑不仅产量大,而且质量精美。石湾窑的代表产品是陶塑、陶脊、石湾公仔以及作为建筑构件的“瓦器”。这些陶器和唐三彩之间在装饰技法上有着显而易见的相似性。

(一)成型技法的相似性

在成型技法上,石湾陶器手制与轮制兼用,并采用雕塑、模印、捏塑贴附的方法。[12]除了一些质量上乘的泥塑使用的是手工捏塑的方法外,大部分建筑陶脊都是模印成型。这和唐三彩陶器的成型方法相一致。而且在附加物如甲胄、服饰、翎羽、头冠、鞍鞯等的装饰方法上,二者都大量使用贴塑法。工匠先使用模具把需要贴附的部件制作出来,然后调以泥水,粘牢于泥塑的主体部分,再用毛笔在不同的贴塑部位施以相应的釉彩(表4)。

表4 石湾彩釉陶俑和唐三彩上的贴塑工艺

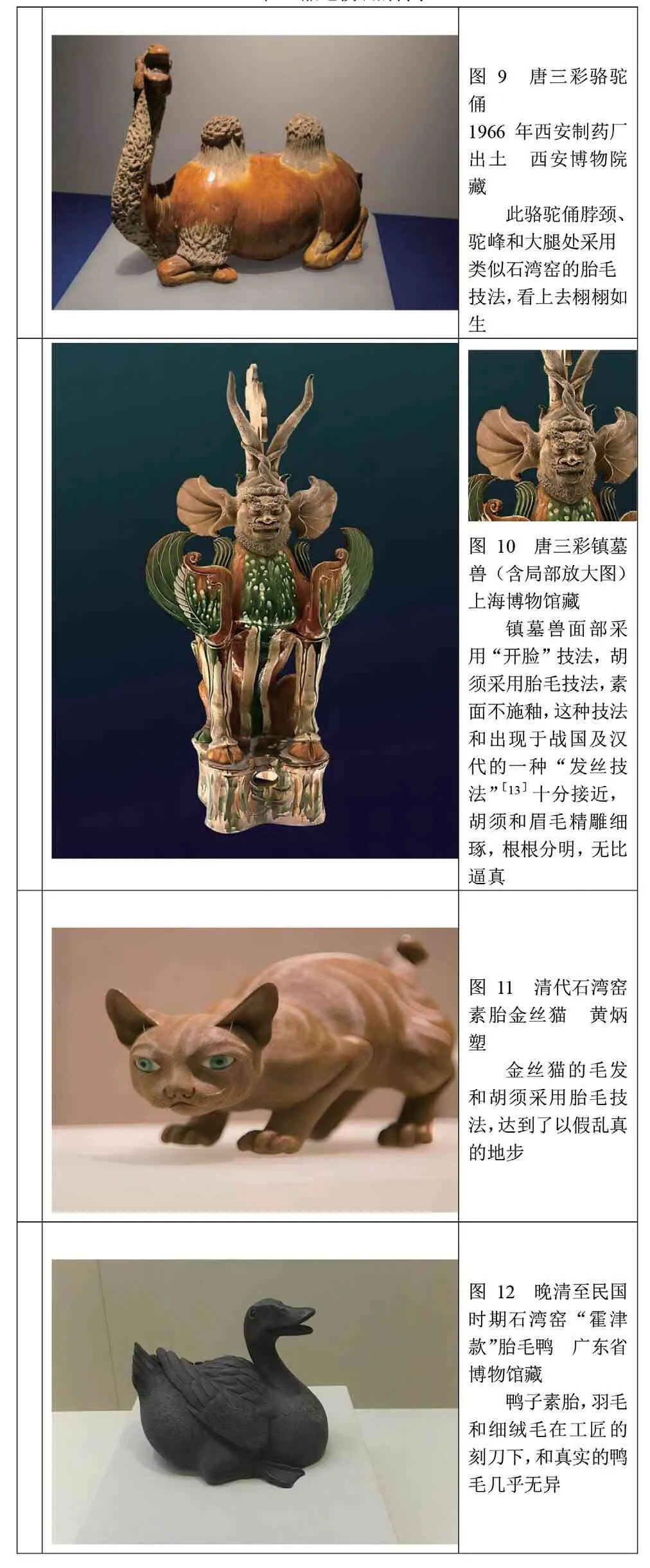

(二)开脸工艺与胎毛技法

唐三彩的陶俑全身施釉,但是在脸部、四肢等不着衣物的地方采用的是“开脸”工艺。这些地方不挂釉,露出胎体的原色。对一些侍女俑和武士俑,还要用细毛笔蘸取彩料,在眉毛、鬓角、唇部、发髻等地方着重勾勒和上色。

无独有偶,石湾陶俑也采用露胎或者另外施彩的方法突出主体的外貌、神态、五官以及肤色。其裸露的陶土的温和与釉面的色彩斑斓形成强烈的对比,能够产生一种“无胜于有”的效果,并且使作品整体上更能表现出人性和温情。这也是同时期其他窑口的陶塑所不具有的特质。

此外,石湾陶匠对于动物皮毛的雕琢也非常用心。尤其是对那些纤细的毛发以及翎羽华美的动物,工匠通过不上釉,直接在陶胎上刻画翎毛纹理的方式(称作“胎毛技法”),可以达到以假乱真的效果,堪称一绝。这种胎毛技法在唐三彩的骆驼俑、牵马俑、天王俑上也有大量的使用(表5)。

表5 胎毛技法的传承

细微之处见功夫。胎毛技法的出现和成熟说明工匠在古代陶塑的制作过程中已经可以处理好写意与写实的关系。

下面结合表6,我们再来看一下石湾窑对唐三彩“开脸”工艺的传承。

表6 “开脸” 工艺的传承

通过对比三彩俑和石湾陶俑,我们可以发现无论是人物形象还是动物形象,都是静中显动、栩栩如生。动物俑面部夸张。人物俑突出鼻部和眉眼之处,衣带飘飞,褶角分明,颇有“吴带当风”“曹衣出水”之韵味。

四、唐三彩对石湾制陶工艺产生影响的原因和过程

(一)人口南迁带来的技术交流

结合唐代纪年墓中发掘出土的三彩器物,我们可以知晓唐三彩大概的起止时间。

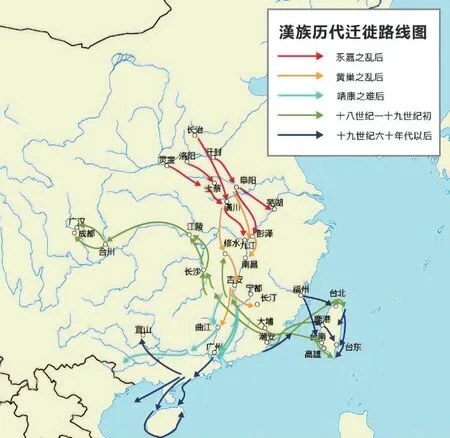

昭陵太宗妃燕氏墓和赵王李福墓出土了最早的唐三彩,器物有三彩罐、盘等,时代都是咸亨二年(672);最晚的发现于西安西郊开元十一年(723)鲜于庭诲的墓中,同时出土了三彩载乐骆驼等19件器物。[14]从文献记载可知,中国历史上曾有五次大规模的人口南迁(图21)。第一次是秦始皇派遣50万关中军民驻守岭南。第二次是西晋灭亡之时,门阀世家追随晋室南迁。第三次是唐玄宗时期,历时七年两个月的“安史之乱”殃及中原,北方人口大量逃往南方。第四次是“靖康之耻”,宋室南渡。第五次发生在明清交替之时,三彩工匠一部分向北迁移到冀北和辽东,为后来的辽三彩和宋(金)三彩保留了火种;另一部分则向南,一路辗转,来到岭南,开始在石湾、东莞、阳江等地区兴建圆窑,烧制陶瓷,创造了石湾地区最早的低温彩釉陶,影响了元明之际出现的“广钧”等产品。

通过表7,我们可以大致了解唐三彩、窑变钧瓷和石湾铅釉陶三者演变的时空对应关系。

我们从佛山地区的一些宗庙也能发现中原人口南迁的证据。比如,佛山黎涌陈氏大宗祠建于明嘉靖年间,池塘侧边有一著名景观,名为“颍水遗风”。在古籍中,禹州被称作“百里颍川”,[15]而陈氏家族的先祖正是从豫西移民过来的。佛山独树岗村蔡氏大宗祠大堂之内挂有不少楹联,写着“珠玑宦裔,镐洛宗潢”“独树基开七百年,望族三江源北粤”等等。[16]根据《独树岗蔡氏族谱》记载,独树岗蔡氏起源于轩辕黄帝第二十八代孙,源于河南中原地带,后移居福建莆田,若干年后又有家族后人南游至胥江街尾经商,再后迁至土地较多的独树岗。

中原地区的人口南迁为南方手工业和农业的发展带来了众多的工匠和劳动力。尤其是豫西一带的移民,部分家族以从事制陶业为生。他们的迁入,为岭南地区的釉陶生产直接注入了强大的人才优势。

1972年,在佛山大雾岗附近出土了大量陶碗、陶罐、陶盆等器物。广东省博物馆的曾广亿先生曾经珍藏一件低温黄釉兽头类陶塑残片,器表刻有“大唐调露元年岁次己卯八月廿四日菩萨□弟子朱日□造此兽头永充制□寺讲堂供养”残留字样。[17]这是一件为数不多的带有确切唐代纪年的陶器。

以上考古实物资料表明,在唐代,石湾地区已经可以批量生产碗盘类的日用器皿并掌握了烧造大型陶塑的技术。也正是大量陶工的迁入,使得这一地区的制陶业远远超过了其他手工业。结合图21和表7,我们还可以发现,宋元之际北方人口的再次南迁又促进了石湾地区仿钧釉陶的发展。

图21 不同时期北方移民南下迁徙图 图片来源:程光裕、徐圣谟《中国历史地图》(下册)

表7 唐三彩、窑变钧瓷、石湾铅釉陶三者演变的时空对应关系

(二)石湾比邻出海港,属于外销陶瓷的中转地

广州作为唐朝最繁忙的港口,舟行所聚,洪舸巨舰,千舳万艘,交货往还。它还是海上“丝绸之路”的重要起点,一些陶瓷出口商品都在这里进行中转,包括畅销海外的唐三彩。这为石湾工匠模仿其制陶工艺提供了实物标本。

唐朝国力强盛,开放包容,物产丰富,对外贸易活跃,造船业和航海业也达到了世界先进水平。有记载的唐代主要出海口有登州、明州、扬州、泉州、广州等,其中尤其以广州港贸易规模最为庞大。唐代唯一管理出口贸易、关税和对外事务的政府机构——市舶使就设立在广州。[18]陆贽在《论岭南请于安南置市舶使状》中明确表达了自己对广州港的重视:“广州地当要会,俗号殷繁,交易之徒,素所奔凑。”[19]

徐继畬在《瀛环志略》中记载:“唐以后,市舶糜集际。其中,“安史之乱”爆发于天宝年间,又称“天宝之乱”,而唐三彩正是在天宝时期从中原地区逐渐消失。此于粤东。”[20]《唐语林》卷八有云:“外国船也,每岁至广州安邑。狮子国船最大,梯上下数丈,皆积为货。”[21]由此可以窥见其摩肩接踵、商客众多、货物堆山的热闹场景。

大食国(今阿拉伯地区)地理学家伊木·郭大贝在公元844—864年所撰写的《省道志》(或译为《道程和郡国志》)中记载了从波斯湾向东到中国的航程:“从占婆(Senf)首先抵达的比景(Al-wakin),水路或陆路各相距1 0 0法尔申……从比景到广府(khanfou),航海四日可达。”[22]这段记载说明阿拉伯商人也积极参与了唐代的海上对外贸易。不同的是,他们的路线更为精简。

以上文献记载表明,广州港是唐代当之无愧的世界第一大港,陶瓷器更是出口货物中的大宗商品。这其中又以唐三彩散布最为广泛,几乎遍及欧、亚、非三大洲。这其中,尤其以日本发现的唐三彩瓷片数量为最多,种类为最丰富。1954年和1969年两次在北九州玄海滩的孤岛——冲之岛祭祀遗址发现唐三彩陶瓷碎片22片。1968年在奈良县檀原市安部寺址西北出土了唐三彩兽足残片。[23]在世界许多国家的博物馆中,也都保存有相当精美、完整的唐三彩。这说明在唐代的外销瓷中,唐三彩占有相当大的比重。

当数量众多的唐三彩出口陶器运抵岭南佛山之后,当地的工匠有大量的机会观摩和研究这些陶器。唐三彩海外需求广,工艺较为简单,十分易于仿制。

石湾周围的矿产也十分丰富。除了本地的红陶土和岗砂之外,还有东莞义顺泥、清远花泥、中山黑泥、番禺黑泥、新会黑泥、斗门黑泥、三水大塘白泥等。再加上附近山脉中出产的星硃、东平河的浮泥、郁南县的“石墨”,甚至佛山手工业中的废料如锡灰、铁屑、金花铜、炼铅熔渣等都可以作为釉料的原料。这为石湾窑仿制唐三彩提供了丰富的原料基础。

而北方工匠南迁,又直接带来了劳动力和生产技术。所以,在这样一种天时、地利、人和都具备的条件下,一种类似唐三彩风格的石湾本土低温铅釉陶就诞生了。

四、总结

唐代中期,大量北方陶瓷产品通过海上贸易销往国外。石湾窑的陶工利用出海港所在地的优势,接触到了许多外销瓷。但是,仅靠观察是无法模仿出这些陶瓷产品的,还需要有人才与技术的支持。“安史之乱”致使中原屡遭兵燹,因此北方有不少能工巧匠南迁至佛山地区。由于唐三彩在海外颇有市场,他们开始重操旧业,利用之前掌握的矿料遴选方法,对当地原材料进行合理的配比、加工,生产出了一种类似唐三彩的陶器。其釉面自然垂流、相互渗化,美妙绝伦。

宋元时期,再有北方人南迁,在原有的三彩工艺基础上结合钧窑的一些技法,改良釉料配方,增加釉料的种类,生产出了一种仿钧产品。钧窑在明清包括民国时期享有很高的声誉,民间素有“纵有家财万贯,不如钧瓷一片”的说法。而石湾窑也需要扩大市场,提高销量,改善在世人眼中质量较差的印象。比如,许之衡的《饮流斋说瓷》中提到:“广窑在粤名曰石湾……至今日制器尚盛,实则胎质粗下,远不及潮阳、合浦……百粤殊贱视之,徒以其历史甚古,曾出良工,省外遂颇重视,诚所谓物离乡者贵,非欤?”[24]所以,岭南文人和石湾地区的工匠喜欢直接称本地的彩陶为“广钧”,而掩盖掉了器物之上所蕴含的自在奔放、不拘一格的三彩遗风。事实上,除了陈设器和部分日用器皿与钧窑有着高度的相似性之外,石湾窑的建筑构件、陶塑、石湾公仔等陶器在装饰技法与胎釉特征上也都是由三彩工艺演化而来的。这一古老精湛的技艺一直在岭南诸窑厂传承至今,成为中国陶瓷发展史上一颗璀璨的明珠。