苏轼《归院帖》考

——兼及《富郑公神道碑》起草之研究①

陈锴生(广州美术学院 中国画学院,广东 广州 511442)

蔡清德(福建师范大学 美术学院,福建 福州 350028)

一、导论

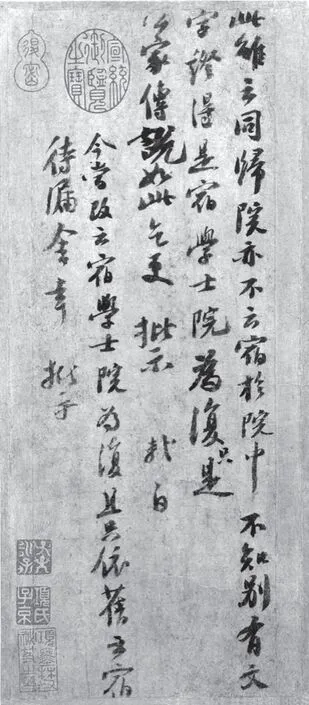

苏轼《归院帖》(图1)共5行64字,第二行“为复是”三字之中脱“只”字,读为“为复只是”;第三行“公家传说”四字中,“说”原写“云”,以浓墨改之。帖钤项元汴诸印及“宣统御览之宝”印,现藏于故宫博物院。2020年9月,紫禁城建成600周年之际,故宫主办了《千古风流人物——故宫博物院藏苏轼主题书画特展》,《归院帖》是展品中为数不多的苏轼墨迹之一。该帖不具受书人姓名,亦不署年月,信笔草草,似为别简之类,其墨色如新,浓淡相兼,从真伪角度看当列苏书上品,但历代刻帖及著述中却较少收录此帖,刘正成先生所编《中国书法全集·苏试卷》亦未见收录。帖之释文如下:

图1 苏轼《归院帖》(现藏故宫博物院)

此虽云同归院,亦不云宿于院中。不知别有文字,证得是宿学士院,为复只是公家传说如此,乞更批示。轼白。

今当改云宿学士院,为复且只依旧云宿待漏舍,幸批示。

通读释文可知,这是苏轼写与友人讨论文本措辞的书信。他认为“同归院”表达不出“宿于院中”之意,并问友人有无文字记载可证明某人曾“宿学士院”,又补充问道,“宿学士院”这一说法是否仅为其家族内部传说而已。因为文本没有涉及人物或时间,我们很难得知其他信息,它如同一桩迷案,清代至今无人知晓。帖末又有附言两行,从“为复且只依旧云宿待漏舍”一句来看,二人商议修改的文字底本为“宿待漏舍”。结合帖文推测,受书人可能在来信中,提出将最初文本“宿待漏舍”修改为“同归院”,而苏轼认为言不达意,不予采纳,并提出改为“宿学士院”,或者依从旧说,并进一步征求受书人批示裁定。

以上所云“待漏舍”与“学士院”,两者同属朝廷官署。所不同者,待漏舍在皇城外,乃群臣朝候场所;而学士院在皇城内,乃翰林学士内值机构。待漏舍又称待漏院、漏舍,宋初王禹偁《待漏院记》云:

朝廷自国初因旧制设宰臣待漏院于丹凤门之右,示勤政也。至若北阙向曙,东方未明,相君启行,煌煌火城;相君至止,哕哕銮声。金门未辟,玉漏犹滴,彻盖下车,于焉以息。待漏之际,相君其有思乎?

北宋朝廷设待漏院,一可供宰臣朝前歇息,二能提高政务效率。臣僚聚此等候上朝时刻,期间若有政事可先与宰相商议。陶宗仪《记宋宫殿》云:

廉访使杨文宪公焕,字焕然,干州奉天人。尝作《汴故宫记》云:己亥春三月按部至于汴,汴长史宴于废宫之长生殿。惧后世无以考,为纂其大概云。皇城南外门曰南薰,南城之北新城门曰丰宜,桥曰龙津桥,北曰丹凤,而其门三。丹凤北曰州桥,桥少北曰文武楼,遵御路而北横街也。东曰太庙,西曰郊社,正北曰承天门,而其门五,双阙前引,东曰登闻检院,西曰登闻鼓院,检院之东曰左掖门,门之南曰待漏院。

由此可见,待漏院的位置在汴京皇城南门外左掖门附近,步至朝会的大庆殿距离很近,且待漏院只是宰相早朝前歇脚休息的处所,并非专门的办事机构。

学士院为北宋重要的行政部门,负责草拟和制定诏书等事务,朱锡光先生《宋代学士院翰林学士初探》一文对翰林学士所掌职务有深入研究,学士院职掌内制,也即草拟高阶官员或皇族成员相关的诏书。学士院还有宿直制度,翰林学士夜间在内廷值班,草拟制书,甚至有帝王诏对。王化雨《宋朝的君臣夜对》一文指出,被君主夜诏者一般为翰林学士、馆阁文臣、经筵官等,他们有夜值制度,便于诏对。但在个别情况下,君主也会夜诏不宿直的亲知近臣以商议政事,《归院帖》所言“宿待漏舍”和“宿学士院”的“宿”字,笔者认为与大臣留宿内廷、便于诏对有关,后文将论及之。

二、先行研究

最早提及此帖的,或为清初吴其贞《书画记》:

苏东坡《批示帖》,书法潦潦草草在不经意处多得天趣,余皆优孟衣冠。以上六种观于居安王越石家,余得其《批示帖》《桃莺图》《松树图》而归……时壬午五月二十二日。

吴氏并未著录该帖释文,故无从精准对照,东坡书迹有“批示”二字者也不独《归院帖》。然“批示”二字在一帖中重复出现两次,且位置显眼,于苏书中或只有《归院帖》了,吴氏以此名之亦有可能。前人为传世墨迹命名,帖同名异者较为常见,以苏轼墨迹为例,《屏事帖》或称之《宣猷帖》;《一夜帖》或称之《黄居寀龙帖》。分析其因,有以帖首字眼为名,有以关键字眼为名,有以诗文题目为名,未有固定的命名方式。从吴氏描述《批示帖》“书法潦潦草草在不经意处多得天趣”之观感体会分析,比较切合《归院帖》的风格,故尚且录之。

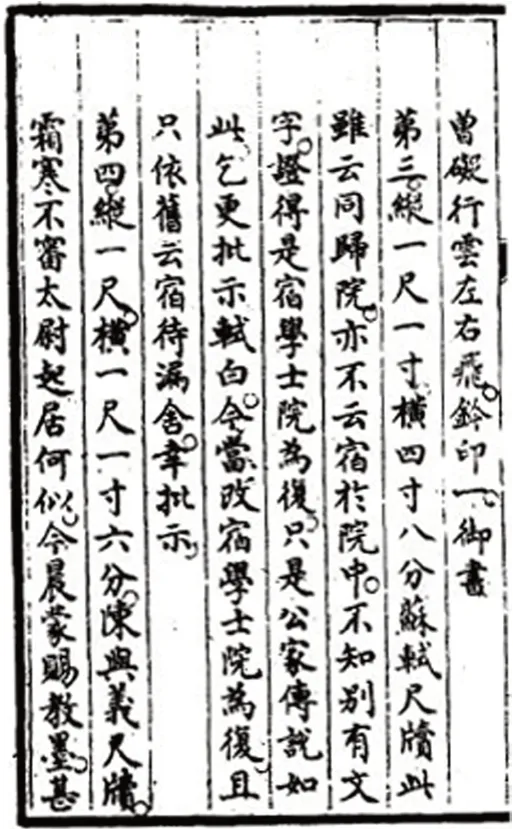

清代乾嘉时期所辑《石渠宝笈续编》(图2)也有此帖的相关记载,收录在卷三一(重华宫·藏八)《宋法书六种》中,且附有释文及断句,然经笔者查证,其断句有不妥之处,兹录其全文如下:

图2 《钦定石渠宝笈续编》重华宫《宋人法书六种》之第三《归院帖》

此虽云同归院。亦不云宿于院中。不知别有文字。证得是宿学士院为复。只是公家传说如此。乞更批示轼白。今当改云宿学士院为复。且只依旧云宿待漏。幸批示。

目前许多权威版本皆以此断句为准,如徐邦达先生《古书画过眼要录》、水赉佑《东坡书法史料集》等。断句不正,则文意不明,确有一考其详之必要。首先,《续编》断为“不知别有文字,证得是宿学士院为复,只是公家传说如此”,笔者认为应断为“不知别有文字,证得是宿学士院,为复只是公家传说如此”;《续编》断为“今当改云宿学士院为复,且只依旧云宿待漏舍”,笔者认为应断为“今当改云宿学士院,为复且只依旧云宿待漏舍”。这两处断句的区别,都与“为复”一词有关,它有“又或者”“抑或”之意,在历代古诗文中使用频繁,比如,王维《问寇校书双溪》:“君家少室西,为復少室东?”杨万里《山居》:“不知蝉报夏,为復自吟风?”张居正《送杨生南归》:“清时不献太平书,为復还从江上居。”这几处“为复”的意思和使用方法,与《归院帖》之“为复”是一样的,若按《石渠宝笈续编》的段句方式,则句子明显无法读通。以“今当改云宿学士院,为复且只依旧云宿待漏舍”一句为例,意思是说现在应当改为“宿学士院”,抑或且依从旧说“宿待漏舍”。关于此帖释文的解析,可参考上文,此处暂不赘述。

徐邦达先生《古书画过眼要录》也有《归院帖》的记录,但考证较为简略,只云:

此帖是东坡官翰林学士时所书,应在元祐元年(1086)至四年(1089)七月前。时年五十一至五十四岁。

关于以上书写年代之结论,徐先生并未进一步说明,可能是着眼于帖中提及的“学士院”一词,故而推断此帖为苏轼任职翰林学士时所书。若从风格而论,此帖近似东坡元祐时期的书风,观点差可成立,但无论作何推测,总难免有缺乏实证之憾。

此外,故宫博物院编《千古风流人物——故宫博物院藏苏轼主题书画特展》一书中,收录了郁文韬先生《东坡鸿影——故宫博物院藏苏轼主题书法精品述略》一文,郁先生对《归院帖》有如下考述:

《归院帖》是苏轼存世法书墨迹中,唯一一件类似公文的作品。其内容是关于请示留宿学士院的行文措辞问题,应该写于他进入翰林院不久。苏轼当时五十一岁左右,正是其着力学习颜真卿、杨凝式风格的时候,因而此帖在结字用笔上虽不刻意经营,却自然流露出类似于《祭侄文稿》和《神仙起居法》的豪纵放逸之气,正是苏轼“无意于佳乃佳”的书法创作思想的生动体现。

郁先生某些观点与徐先生相近,其创新之处在于,认为此帖是“一件类似公文的作品”,其内容是关于请示留宿学士院的行文措词。另外,此书的图版页中,王亦旻先生也有关于此帖的考证:

此帖是《宋人法书六种》合卷之一,是苏轼做翰林学士时所写的一页公文信笺,内容为关于翰林院当值夜宿学士院地点所作的请示与批复确认。书写时间应为北宋元祐元年(1086)至四年(1089)之间,苏轼时年五十一至五十四岁。此帖非刻意的书法创作,故书写自然随性,笔致萧散,兼有颜真卿及杨凝式的笔法特点而自出新意。

王先生和郁先生的观点基本一致,都认为《归院帖》可能是一份公文,用来请示留宿学士院,并等待批复与确认。然而,帖中第三行款署“轼白”,已能说明此帖实为信札,而非公文。用“某白”为书信落款,晋人使用最为频繁,比如王羲之《何如帖》《七月帖》中皆以“羲之白”为款。宋人多用“某顿首”“某再拜”而少用“某白”,但苏轼《一夜帖》《覆盆子帖》也款署“轼白”,此两帖无疑都是信札,为何《归院帖》同有“轼白”,却视之为公文呢?

据上先行研究分析,此帖的文体是公文还是尺牍?苏轼写此书是为了请示留宿学士院,还是与友人探讨文本的修改?受书人为何人?帖的书写时间当前考证是否有误?带着以上这些问题,笔者展开了以下研究。

三、苏轼《归院帖》与其起草《富郑公神道碑》有何关联

下文所要补充的是以上先行研究所缺的关键证据,也以此进一步考证苏轼《归院帖》中所及之事,比如“宿待漏舍”“宿学士院”所指的具体含义,以及此帖的受书人和书写时间等。解读这些重要信息,必将对研究苏轼《归院帖》有更深层次的意义。

(一)帖中“宿待漏舍”与新出土《富弼墓志铭》的深层关系

经笔者查证,苏轼在《归院帖》中与友人商议所要修改的最初文本“宿待漏舍”,曾见于2008年洛阳出土的《富弼墓志铭》中,志文为韩维所撰,传世文本《富文忠公墓志铭》收录于《南阳集》卷二九中。洛阳市第二文物工作队《富弼家族墓地发掘简报》曾刊其全文,兹录与“宿待漏舍”相关文字如下:

虏主曰:“候卿再来,当择一事受之,宜以誓书俱至也。”公乃还奏,仁宗悦。除吏部郎中、枢密直学士,又辞不受。七月,复假前官持二事以往,受书并口传之词于政府。公既行,至乐寿,独念未尝见国书。其中或有与口传者异,则无以折敌示信。乃发书视之,果不同,遂疾驰复至京师。日欲晡矣,径叩合门求对,因宿待漏舍一夕,易书而行。

这段文字描述了北宋庆历二年(1042)富弼出使契丹,与虏主进行一场雄辩,解开了当时北方边境军事围困之忧。随后他带着与虏主商定好的协议回京复命,宋仁宗龙颜大喜,受国书并口谕,命富公再次出使。然富弼行至半途,发现国书与口谕相异,故折返回京,日已近傍晚,只能扣宫廷合门求对,当晚便在待漏舍下榻。墓志所言“宿待漏舍一夕,易书而行”,指富公在待漏舍住了一夜,更换国书再次出行。关于“宿待漏舍”一事,墓志所述较为简要,吕夷简当时任宰执,他在富弼出使过程中利用中书省起草诏书之便,暗中破坏阻挠,情节曲折,下文再作补充。

此外,马玉臣先生在《宋代富弼家族墓志史料价值刍议》一文中,曾列出富弼墓志出土文本与传世文本的诸多区别,其中“宿待漏舍”一句如下所示:

出土文本:因宿待漏舍一夕

传世文本:因宿侍宿舍一夕

备注:文异义别,“行状”作“既而宿于漏舍一夕”

从上能够看出,传世文本中“待漏舍”被误抄为“侍宿舍”;而墓志曾借鉴《行状》,但将“漏舍”补充为“待漏舍”,使内容更加完整。

(二)苏轼起草《富郑公神道碑》将“宿待漏舍”易为“宿学士院”

《归院帖》中的“宿学士院”,曾出现在苏轼奉诏撰写的《富郑公神道碑》一文中。从文本分析,此文无疑参考了《富弼墓志铭》,并将“因宿待漏舍一夕”一句,改成了“宿学士院一夕”,其碑文本如下:

公归复命,再聘,受书及口传之词于政府。既行次乐寿,谓其副曰:“吾为使者而不见国书,万一书词与口传者异,则吾事败矣。”发书视之,果不同。乃驰还都,以晡入见,宿学士院一夕,易书而行。

以上文本可以看出,苏轼撰碑以墓志铭为底稿,然行文更加简练,其相关时间、人物、事迹,大都忠实于墓志铭,唯独修改墓志铭“宿待漏舍”一语为“宿学士院”,这与东坡《归院帖》中探讨措辞一事是完全吻合的。因此可以断言,此帖乃苏轼起草《富郑公神道碑》一文时所书。

此段记录富弼作为使节出使契丹的历史事件,发生在庆历二年(1042)。契丹重兵压境,京师震动,执宰吕夷简向仁宗建议派使节同契丹议和,许多臣僚认为此次出使契丹凶多吉少,皆规避之。夷简与范仲淹素有间隙,便有意向仁宗举荐多次被范公提拔且忠正刚毅的富弼。富弼临危受命,出使契丹,虏主提出割地、和亲、增加岁币等不平等条款,富弼以其足智多谋,最终仅以增加岁币的方式取得北宋与契丹的和解。和谈之后,富弼回到汴京复命,仁宗大悦,让吕夷简宣旨令其再次出使。富弼先行至武强(今河北衡水市),中书省誓书方送达,因事关重大,他便审读誓书副封,居然发现文字被做过手脚,与原来议定不同,遂大惊失色,疑吕夷简操控中书省从中作梗。因此,富弼疾驰重返汴京,并面见仁宗申诉吕氏从中作梗欲加害之。面对质问,吕夷简以误写为借口,更激起富弼心中的愤慨。当晚,富公宿于学士院,第二天便重新启程前往契丹。而这段曲折的经历,在范祖禹所撰《富弼墓志铭》及苏轼所书《富郑公神道碑》中叙述较为平和,并未将矛头指向吕夷简。不过,此事被李焘《续资治通鉴长编》完整记录下来:

癸亥,弼与茂实再以二事往,于是吕夷简传帝旨,令弼草答契丹书并誓书,凡为国书二,誓书三。议婚则无金帛。若契丹能令夏国复纳款,则岁增金帛二十万,否则十万。弼奏于誓书内创增三事:一,两界塘淀毋得开展;二,各不得无故添屯兵马;三,不得停留逃亡诸色人。弼因请录副以行。中使夜赍誓书五函并副,追及弼于武强,授之。弼行至乐寿,自念所增三事皆与契丹前约,万一书词异同,则敌必疑,乃密启副封观之,果如弼所料,即奏疏待报。又遣其属前陵州团练推官宋城蔡挺诣中书白执政。上欲知敌中事,亟召挺问,挺时有父丧,听服衫帽对便殿(此据蔡挺传增入)。乃诏弼三事但可口陈。弼知此谋必执政欲变己所与北朝初议者,乃以礼物属茂实,疾驰至京师,日欲晡,叩合门求对。合门吏拘以旧制,当先进名,对仍翌日。弼责之,遂急奏,得入见,曰:“执政固为此,欲致臣于死,臣死不足惜,奈国事何?”上急召吕夷简等问之,夷简从容曰:“此误尔,当改正。”弼语益侵夷简,晏殊言夷简决不肯为此,真恐误尔。弼怒曰:“殊奸邪,党夷简以欺陛下。”遂诏王拱辰易书。其夕,弼宿学士院,明日乃行。

《长编》所述之事,较富弼碑、铭二文详实,从“上欲知敌中事,亟召挺问,挺时有父丧,听服衫帽对便殿(此据蔡挺传增入)”,可知某些事迹参考了《宋史·蔡挺传》的记录,《长编》文献出处较为清晰。且其中“弼宿学士院”一句,亦引用了苏轼《富郑公神道碑》的文字,而非墓志铭原文“宿待漏舍”,由此看来,此处文本的修正为后来的史学家所认可。

再看苏轼在《归院帖》中与受书人商讨文本使用的时候,态度严谨,言辞慎重,他对碑文内容出处一再求证,询问富公“宿学士院”是口传之事,或是别有文字可以证明,最后还将文本是否修改的裁定权交给了对方——“今当改云宿学士院,为复且只依旧云宿待漏舍,幸批示”。是什么因素使得一向性情豁达、文风豪放的东坡学士,此时变得如此谨小慎微呢?首先,经受“乌台诗案”锒铛入狱、贬谪黄州之后,苏轼对个人言论和文字十分谨慎。由于配享功臣的神道碑是供天下人瞻仰的,碑上的文字必经层层把关,这在当时是一项集政治、文学、书法为一体的国家工程;其次,《富郑公神道碑》中所修改的“宿学士院”这几个字,原先《墓志》为“宿待漏舍”、《行状》为“宿于漏舍”。《富弼墓志》作者韩维当时还在世,任门下侍郎,其父韩亿、其兄韩绛都曾拜参知政事;《富弼行状》为范纯仁所作,他是范仲淹次子,时任同知枢密院事。在当时,论官职、地位、声望,两人比苏轼要高出许多,想要修改他们文章的观点,如若没有富弼家族子孙同意和支持,那是要背负一定言论风险的。况且,此时韩维与川籍范百禄、吕陶政见不合,正在互相攻击,由于范、吕、苏三人是故知,韩维的亲党便将矛头对准了苏轼,他颇为无奈,向宋哲宗自陈道:

元祐三年(1088)十月十七日,翰林学士朝奉郎知制诰兼侍读苏轼札子奏……因刑部侍郎范百禄与门下侍郎韩维争议刑名,欲守祖宗故事,不敢以疑法杀人,而谏官吕陶又论维专权用事。臣本蜀人,与此两人实是知旧。因此,韩氏之党一例疾臣,指为川党。

政治上的阴霾笼罩着苏轼的前程,使他不得不退避之。

此外,他的恩师欧阳修,在好友范仲淹去世后为其写过《范文正公神道碑铭》,曾因为文字问题遭人诟病,事情广为流传,这对欧阳修来说是莫大的耻辱:

欧公作《范文正公神道碑》,载吕范交欢弭怨始末,范公之子尧夫不乐,欲删改,公不从,尧夫竟自删去一二处,公谓苏明允曰:“《范公碑》为其子弟擅于石本移动,使人恨之。”

范仲淹和富弼一样曾被吕夷简算计,故吕、范两家素有仇恨。然而欧阳修着眼时局,在碑中抛出范仲淹晚年与吕夷简言归于好的观点,这使得范氏子弟大为恼火。范公之子范尧夫不经欧阳修同意,直接从碑文中删去了这段文字,两人最后不欢而散。可见作者在面对墓志或碑铭这类文体的时候,写作意愿常常受到他人的限制,文辞若不慎重、不征询家属意见的话,同样容易遭受言论攻击。欧阳修曾向其好友苏洵倾吐心声,抱怨范氏子弟的所作所为,师长之间的人事得失对苏轼而言是一种正面教育。

从以上这些情况分析,苏轼在《归院帖》中反复推敲“宿学士院”这一文本,与当时的言论环境有很大的关系。他写信与富弼家属征求碑文修改意见,既是对家属的尊重,也是对自己的保护。因此,此帖的受书人为富弼子嗣这一观点大致可以确立。又因帖中云“不知别有文字,证得是宿学士院,为复只是公家传说如此”,“公”字抬头另起一行,从书仪平阙式看,“公”指受书人,“公家传说”自然是指富氏家族内部的传闻。因此,考证本帖的受书人,可从富弼的子嗣入手。

四、受书人富绍庭及其生平

富弼共有三个儿子,分别是富绍庭、富绍京、富绍隆。然而,苏轼撰写《富郑公神道碑》时,绍京、绍隆均已去世,碑中云:

公之配曰周国夫人晏氏,后公四年卒。子男三人。曰绍庭,朝奉郎。曰绍京,供备库副使,后公十月卒。曰绍隆,光禄寺丞,早卒。

撰碑之时,富公中子、幼子已去世。又见文彦博曾举荐富绍庭曰:

举富绍庭剳子,元祐元年(1086)七月十三日。

臣切以故相富弼直道逢辰,昌言致主,始终一节,华夷具瞻。向与王安石同在中书,议论趣向不合,义难共事,乃请出藩,遂不待年,亟求致政。闲居十稔,不幸亡殁。今闻配享神宗庙廷,公论极为允惬。今弼之子惟绍庭一名监中岳庙,伏望圣慈,以今来配享特推礼恩于弼之子孙,更赐优加録用。取进止。

文写于富弼配享神宗庙后,时在元祐元年(1086)七月十三日,据文中所言“今弼之子惟绍庭一名,监中岳庙”,可知此时富弼的儿子仅有富绍庭。

两位弟弟撒手人寰,操持家族事务和家父配享神宗庙的重担,只能落在大儿子富绍庭的肩上。《神道碑》又云:“元祐元年六月,有诏以公配享神宗皇帝庙廷。明年,以明堂恩,加赠太师。绍庭请于朝曰:‘先臣墓碑未立,愿有以宠绥之。’上为亲篆其首,曰显忠尚德之碑,且命臣轼撰次其事。”“明年”即元祐二年(1087),富绍庭向朝廷请为其父《神道碑》加冕,故哲宗亲为之篆额,并命苏轼撰碑文。此事在《续资治通鉴长编》中亦有记载:

(元祐二年二月辛卯)诏赐富弼神道碑,以“显忠尚徳”为额,仍命翰林学士苏轼撰文,从其子绍庭请也。

《长编》所记时间更为详细,诏命东坡撰写《神道碑》发生在元祐二年二月。宋人叶梦得《石林燕语》一书中,有一则富绍庭向苏轼求书其父神道碑的趣事:

欧阳文忠公初荐苏明允,便欲朝廷不次用之。时富公、韩公当国,虽韩魏公亦以为当然,独富公持之不可,曰:“姑少待之。”故止得试衔初等官。明允不甚满意,再除,方得编修《因革礼》。前辈慎重名器如此。元祐间,富绍庭欲从子瞻求为《富公神道碑》,久之不敢发。其后不得已而言,一请而诺,人亦以此多子瞻也。

欧阳修曾力荐苏洵,此举得到韩琦支持,然而富弼认为其暂不可重用。经此挫折,苏洵最终只得到编修《因革礼》的小官。富弼去世后,富绍庭欲求苏轼撰写《神道碑》,却因先辈往事一直不敢开口,此后不得已求之,想不到苏轼爽直答应。此碑皇皇近万字,殆非易成之事,其写作之难绝非一般文章可比。由此更可见东坡不计前嫌、宽厚正直的人格。既然请求撰碑者乃富绍庭,他自始便与东坡有所往来,那么《归院帖》的受书人为富绍庭大致可定。此帖写于东坡撰碑的过程中,可能富氏来书询问能否将墓志的文字底本“宿待漏舍”改为“同归院”。然而,东坡认为“同归院”表达不出“宿于院中”这层意思,不如直接改成“宿学士院”,故又问富氏,有没有其他文字资料可以佐证富弼当晚“宿学士院”?抑或仅是家族内部有此传闻?信的内容看似写完了,苏轼便落下名款“轼白”。然而再读发现,信中好像少了提醒富绍庭敲定文本的意思,他又以附言补充了两行字:“今当改云宿学士院,为复且只依旧云宿待漏舍,幸批示。”

此帖不具时间和受书人,又无行文敬语,看似一信封中的别简,宋人所辑《圣宋名贤五百家播芳大全文粹》称此类手札为“叠幅小简”,因为一封信由许多信纸组成,后世常常散佚零落,故难以考究。笔者推测,此次两人书信往来中修正的文本应该不只此处,只是尚缺资料,不敢妄议。

富绍庭仕途平平,没有丰功伟业,但贤良刚直、忠正不阿的处事方式颇具父风。《宋史》列传第七十二云:

绍庭字德先,性靖重,能守家法。弼薨,两女与婿及甥皆同居,绍庭待之与父时不殊,一家之事毫发不敢变,族里称焉。历宗正丞、提举三门白波辇运、通判绛州。建中靖国初,除提举河北西路常平,辞曰:“熙宁变法之初,先臣以不行青苗被罪,臣不敢为此官。”徽宗嘉之,擢祠部员外郎。未几,出知宿州。卒,年六十八。子直柔,绍兴中,同知枢密院事,别有传。

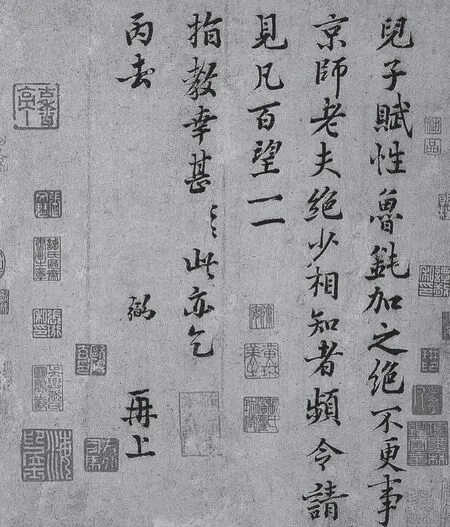

绍庭颇重名节,宋徽宗曾擢升其提举河北西路常平,这在臣僚眼中可是一份美差。但他婉言拒绝,理由是先父富弼曾“不行青苗被罪”。宋徽宗没有责怪反而嘉奖他,这在当时传为美谈。另外,富弼传世书法作品中有尺牍《儿子帖》(图3),不知寄与京中何人,嘱托其多提点和关照儿子。富公帖中自称“老夫”,应是其暮年寄与晚辈所作,他自熙宁初被命入京拜相,与新法派政见不合而罢去,之后就再也没有进入汴京,帖当书于其罢相离京之后。其幼子绍隆早卒,逝于熙宁(1068-1077)初,见赵振华、史家珍《洛阳北宋富弼夫妇墓志研究》一文;中子绍京与父同逝于元丰六年(1083),年方三十七,见范祖禹《供备库副使富君墓志铭》,《神道碑》云其“后公十月卒”,误,应是“一月”;长子绍庭最长寿,建中靖国元年(1101)知宿州,后卒,年六十八。事迹见《宋史》列传第七十二。故帖中“儿子”或为绍京、绍庭之一。

图3 富弼《儿子帖》(私人藏)

以上所论,旨在证明《归院帖》受书人应是富弼长子富绍庭,并兼论其生平之事。

五、《归院帖》的书写年代

此帖前文已考,应是东坡与富弼长子绍庭商议《富郑公神道碑》文字修改而作,故其书写时间,当在东坡撰写《神道碑》之时。目前,考证此碑书写时间的论著主要有孔凡礼《苏轼年谱》及张志烈等所编《苏轼全集校注》。

孔凡礼先生认为,此碑撰成于元祐二年(1087)二月八日后不久:

辛卯(八日),朝廷命撰富弼神道碑。旋撰成。辛卯云云,据《长编》卷三百九十五;谓“诏赐富弼神道碑,以显忠尚德为额”,乃从弼子绍庭之请。文见《文集》卷十八(五二五页)。《宋史·仁宗纪》:庆历二年(1042),富弼使辽。弼神道碑谓此后“北方无事,盖又四十八年”。据是,碑文当成于元祐五年(1042),然碑文叙事止于本年,“四十八年”之“八”有误。

他指出,《续资治通鉴长编》记载了元祐二年(1087)二月辛卯,诏赐富弼神道碑之事,且碑文叙事止于该年,故神道碑应当在不久后完成。他同时又注意到,碑中一些纪年数字与此不合,比如从庆历二年(1042)算起,北方四十八年无事,则写碑时间当为元祐五年(1090),然与元祐二年前后相差有三年之多,故认为“四十八”这个数字有误。

然而,张志烈等先生对此碑的撰成时间,又别有一番深入解读:

元祐五年(1090)作于杭州。本文句首云:“宋兴百三十年,四方无虞,人物岁滋。”从宋太祖建隆元年(960)后数百三十年,为元祐五年。另,本文叙富弼庆历二年(1042)出使辽后,云:“北方无事,盖又四十八年矣。”庆历二年后四十八年,亦为元祐五年。故此文当作于元祐五年,苏轼时知杭州。《续资治通鉴长编》卷三九五,元祐二年(1087)二月辛卯:“诏赐富弼神道碑以显忠尚德为额,仍命翰林学士苏轼撰文。从其子绍庭请也。”由此知苏轼从奉旨动笔至最终写定,历时三年。《苏诗总案》卷二九系此文于元祐二年九月,误。

《苏轼全集校注》列出的两个时间证据,不得不予以关注。其一,碑文“宋兴百三十年,四方无虞,人物岁滋。”从北宋立国建隆元年(960)算起,百三十年后便是元祐五年(1090)。其二,碑文“北方无事,盖又四十八年矣。”自富弼出使辽国议和的庆历二年(1042)算起,四十八年后也是元祐五年(1090),可见碑文的日期相当准确。若按照孔先生认为“四十八年”记录有误,那么“宋兴百三十年”恰好是元祐五年又当如何解释呢?苏轼应当不可能在计算时间时,连续算错两次,且错得如此同步。所以,孔先生怀疑《富郑公神道碑》碑文“四十八年”之“八”有误的观点恐不成立,而马志烈等先生的观点无疑是正确的,并终将《神道碑》的撰文时间定在元祐二年二月至元祐五年,历时约三年完成。

传世墨迹《归院帖》书于此碑起草的过程中,故其书写时间也应在元祐二年二月至元祐五年之间。目前还没有足够的证据,以考证东坡写信的具体年月,不妨阙疑,待他日再考。

六、结论

本文阐释了苏轼《归院帖》词句含义,解开此帖清代以来的研究之谜,并更正《石渠宝笈续编》中段句之错误。帖中第四、五行“宿待漏舍”等字可见于新出土《富弼墓志铭》,第二、四行“宿学士院”等字可见于苏轼撰写之《富郑公神道碑》,由此推知,东坡乃与富弼之子写此信,以商议《神道碑》文字修改事宜。此外,本文分析了富弼《墓志铭》作者韩维、《行状》作者范纯仁的社会地位,结合史料证明撰写《富郑公神道碑》时,苏轼受到韩维一党的言论攻击,故对碑文修改十分谨慎,并将是否更正文字的决定权交给了富弼之子。最后,文中列举了许多资料,证明苏轼撰碑前后与富弼长子富绍庭有过接触,且富弼三子仅有长子绍庭在世,故此帖受书人当为富绍庭,帖的书写时间与《神道碑》撰写时间相关,约书于元祐二年(1087)二月至元祐五年(1090)之间。