基于人体工学的军用防蚊服设计研究

刘铭

(大连工业大学 南安普顿国际学院,辽宁 大连116034)

引言

蚊子几乎遍布于我国的所有地区,不仅给人们生产、生活造成困扰,而且可能传播登革热、疟疾等疾病[1]。在一些人烟稀少、草木繁盛的特殊地区,蚊虫大量聚集,甚至严重影响到人类的基本活动[2]。例如,新疆阿勒泰某些地区每立方米的蚊虫达1700 只,小咬(蠓、蠛蚊或者墨蚊)达到3500 余只[3],严重影响了军队和警察在野外正常执行任务。为了保护军人的身体健康和在户外执行任务的顺利进行,我国军队很多兵种开始使用防蚊服,以保护指战员户外执行任务的安全性。随着我国军队装备的先进性不断提高,防蚊服的面料和工艺也在不断改进,为最大限度减少军人中暑和被蚊虫叮咬的可能性,以适应气候变化和野外执行任务的需要。

1 防蚊服的面料

防蚊服面料是防蚊服制作的基础。蚊子一般在夏季出现,蚊子成虫和幼虫生存的适宜温度为(30±5)℃。然而,夏季人体最舒适的温度是19~24 ℃,这需要服装面料具有排汗和排热功能。在蚊虫比较少的区域,人们穿着轻薄面料的衣服就会凉爽舒适,即便在有少量蚊子出没的地方,可以使用驱蚊花露水,达到减少被蚊虫叮咬的目的。但在多蚊虫区域,这些措施根本无济于事,蚊虫的口器极容易穿透轻薄面料叮咬到皮肤吮吸人血。军人在野外作业,要防止蚊虫叮咬,如果服装面料增厚,则服装的透气性和排湿功能下降,容易造成人员中暑,甚至诱发热射病;使用随身携带的电动制冷设备降温,不仅增加了军人自身负重,还由于电池蓄电能力原因,使野外执行任务的时间受到限制。设计一种具备防蚊、排湿、排热功能同时还具有穿着舒适、便于清洗等多种特点的军用防蚊服,是几代防蚊服设计者的追求。

蚊虫叮咬人的行为特征是附着于人的皮肤表面,依靠口器嚼吸人体血液。目前具有防蚊功能的面料大致包括四类。第一类:网格状、透气、松软、轻薄面料,该面料具有排湿、排热功能,适用于不紧贴皮肤的一些服饰,与皮肤距离一般大于蚊虫口器即可使用该面料。目前该面料主要用于制作防蚊帽的围挡部分,即保障面部和颈部的透气、透视功能。第二类:混合有驱蚊纤维、药物的面料[4]。为了使该类面料中的驱蚊药物能够持久,且不会因为氧化、水洗而快速流失,一般会使用防水膜的形式进行固化。也有的织品使用混合纤维的形式,在纱线中使用微胶囊化技术,使纱线具有防蚊效果。还有的制品使用3D 打印技术,使服装具有防蚊效果[5]。目前该面料是制作军用防蚊服的主要面料。但该面料也有一些缺点:由于军用防蚊服的应用地点特殊,蚊虫密度过大,防蚊服随着暴露在空气中的时间延长[6],或者水洗次数增加,防蚊效果下降,从而大大缩短了防蚊服的使用寿命。第三类:光滑的特殊面料。研究此面料为的是解决传统防蚊服的污染(驱蚊药物)、排湿和排热能力差等问题。因为防蚊纱线会因暴晒和水洗等而降低防蚊效果,那么,如果防蚊面料通过增加厚度和坚韧性以提高物理防蚊效果,反而使得该面料的排湿、排热能力下降。光滑的特殊面料防蚊原理是,蚊虫在足够光滑的面料上难以附着,增加其叮咬难度。但这实际效果并不明显,实验结果显示,在低密度蚊虫分布的情况下,有一定概率被叮咬[7]。

2 基于人体工学的防蚊服设计

由于军用防蚊服一般是高密度蚊虫区域的军人穿用,首先要具有排湿、排热功能,防蚊服的构成要用轻薄的面料。其次,根据军人野外活动特征,防蚊服还可以由多种面料构成。军人在高密度蚊虫区的执行任务时,并不是身体的所有皮肤都暴露在外,见图1。虽然我们并不认为蚊虫有智商,但是大自然中的每一种生物都具有本能的规避风险意识。当军人在野外作业时,身体部分区域会因身体的活动而发生碰撞、挤压、摩擦,蚊虫附着在这些区域,危险系数会增大,应该说,这些区域即为蚊虫叮咬概率较低的区域。如果在蚊虫叮咬概率较低的区域使用棉质或者速干等面料,在叮咬概率较高的区域使用有防蚊功能的面料,则可以有效实现防蚊、排湿和排热的功能。

图1 军人活动示意图

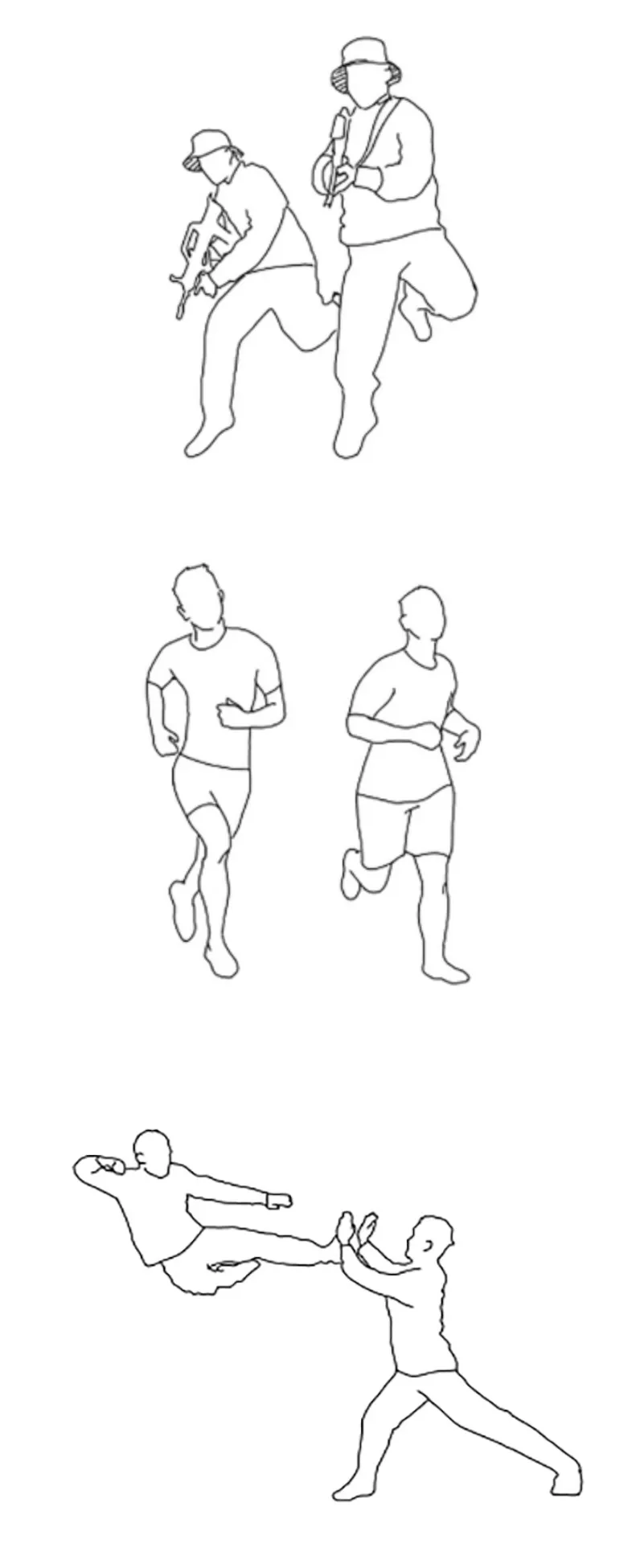

人体工学理论和人体特征,可以辅助分析出身体不同部位被蚊虫叮咬可能性。人体工学诞生于第二次世界大战后,其本质是人在活动或者工作时,能够尽力处于一种舒适和自然的状态。军人在高密度蚊虫区域进行的主要工作一般包括巡逻、训练、射击和格斗等。可以观察出身体被蚊虫叮咬概率较低的区域分别是颈部、腋下、肘部内测、大腿内侧、膝盖部内测和腰部等,见图2。

图2 被蚊虫叮咬概率较低的区域(阴影部分)

颈部不易受到蚊虫叮咬的原因有两点:其一,防蚊帽可以覆盖颈部,使颈部处于一个相对安全的区域。防蚊帽、防蚊手套原则上也是防蚊服的一部分。所以,颈部不需要重复使用防蚊面料。其二,衣领的设计使得该区域面料厚实,蚊虫的口器无法穿透,类似的区域还包括小腹和臀与腰的衔接处。该区域处于上衣和裤子的衔接部位,布料叠加,外层面料与皮肤间距离大于蚊虫口器长度。且由于军人在野外作业大多肢体活动频繁,外层面料和内层面料间经常摩擦,蚊虫口器即便穿透多层面料,也不可能伤及皮肤吮吸血液。

腋下和大腿内侧通常不容易受到蚊虫叮咬的原因是运动产生的摩擦。野外作业不论是行走还是从事各种活动,这些区域均属于不断摩擦的区域,蚊虫没有相对附着的机会,更没有叮咬人体皮肤的可能。相似的区域还包括肘部及膝盖的内测。所以,提高织物间的摩擦一般情况下也可以起到防蚊的效果。

腰部不易受到蚊虫叮咬的原因是面料距离皮肤远。相对于胸部和臀部,腰部自然凹陷,军服大多比较宽松,蚊虫附着于这些区域的表面,即便口器穿透织物,也无法到达皮肤表面。所以,该区域不易被蚊虫叮咬。

容易受到蚊虫叮咬的区域通常包括胸部、肩背部,上肢和下肢的外侧。

3 多种工艺混合设计的防蚊军服

军服制作标准的目的之一是保护军人,使其能够在恶劣环境中保护自身安全的同时,完成规定的任务。为了提高军服的舒适度和安全性,陆军、海军和空军的军服均有不同。不同国家、不同环境的军服也不尽相同。在多蚊虫区域保护军人安全的防蚊服,最重要的功能是防蚊和排热,防止军人被蚊虫叮咬和出现中暑等,以免影响军事任务的完成。根据人体特征分析的被蚊虫叮咬低概率区域,着重于排热和排湿;蚊虫叮咬高概率区域则着重于防蚊。但是,被蚊虫叮咬低概率区域并非“绝对无蚊”,所以,本防蚊服设计考虑了多种工艺。

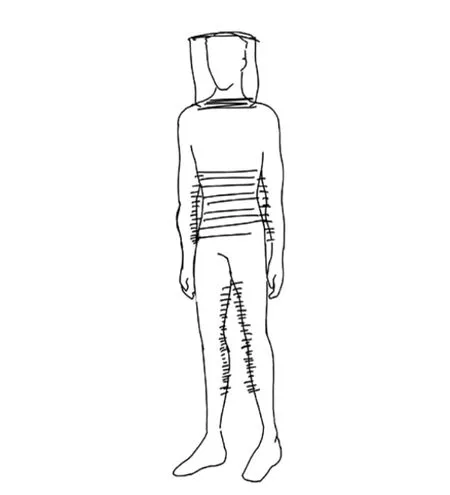

蚊虫叮咬低概率区域的多皱褶设计。不易受到蚊虫叮咬的区域也可能由于人体的特殊动作而增加该区域被蚊虫叮咬的概率。例如,腋下虽不易受到蚊虫叮咬,但在军人肩扛物品时,该区域即刻转变为蚊虫叮咬高概率区域。如果该区域使用轻薄透气面料,则无法有效防止该区域被大量蚊虫叮咬。所以,在蚊虫叮咬低概率区域采用多皱褶工艺制作,能起到短暂防蚊效果,即通过皱褶增加棉质轻薄面料与皮肤的距离。当蚊虫附着于皱褶表面,则口器不足以抵达皮肤,当蚊虫钻入皱褶时,其翅膀或其他部位可能受损,进而起到防蚊效果。多皱褶设计的技术要点是4个/厘米。

防蚊服的蚊虫叮咬高概率区域采用多层面料设计。由于防蚊织物水洗或者暴露时间过长,防蚊效果就会相对减弱。所以,在防蚊面料下方增加一层粗网格面料和一层棉质面料,可以提高物理防蚊效果。粗网格面料主要起支撑作用,物理增加防蚊面料与皮肤的距离。这种设计的另外一个优点是减少防蚊药物对人体的影响,同时,也减少汗水对防蚊面料的浸湿,避免防蚊面料过早损坏。棉质面料主要用于排热和排湿,以提高人体舒适度。这样的三层设计,既提高了防蚊服防蚊功能,也延长了防蚊服的使用寿命。

4 结论

我国幅员辽阔,地理环境复杂。舒适的着装可以保持军人在不同环境中的旺盛精力,使其能够高质量的完成各种任务。在多蚊虫区域使用全防蚊面料制作服装,虽然可以减少蚊虫叮咬,但是却降低了服装的排湿和排热功能,对军人的体力和精力都会有不同程度的消耗。根据人体工学设计的防蚊服使用了多种面料和多种工艺,满足了军用防蚊服排热、排湿和防蚊功能,非常值得推广使用。