在舞台上“战上海”

王怀甫

“生命于他们本是一首长长的歌曲,却戛然而止在黎明前,但那些滚烫的迸溅的音符落在了大地上,一年年回响不息……”这是《战上海》杂技剧演出开始的序言,每当在侧幕边候场时看到红色的这串字幕,听到厚重的序幕音乐响起,还未登台表演的我已是热泪盈眶……

2019年是中华人民共和国成立70周年和上海解放70周年,在此时代背景下,上海杂技团和上海市马戏学校,以校企合作的模式联合创作推出了大型杂技剧《战上海》。

2019年的年初七,《战上海》组建剧组的第一天,总编剧董争臻和总导演李春燕提高嗓门嘱咐:“你的角色很重要,你的责任很重大,你的表演一定要立起来!”这是确定了我“男主”的身份。我感到非常荣幸和自豪,而且还很自信,因为当时我的绸吊节目、爬竿节目都是很成熟的舞台作品,自认有25年的杂技舞台演出经验,所以并没有把《战上海》剧目看作是一个非常不可逾越的挑战。回过头看,当时的我还是想得太简单太狭隘了,用惯性思维考虑事情,也因为我习惯了用“拼尽全力,然后达成”的创作路径。

创排开始了。随着排练层层深入,并跟着剧组去红色地标采风瞻仰,慢慢地,我对角色有了定位,对这段历史有了较深的了解,但总感觉距离深度进入人物还缺了点很关键的东西。可是,究竟缺了什么呢?天呐!当时我有点茫然了,我突破不了自我该怎么办……

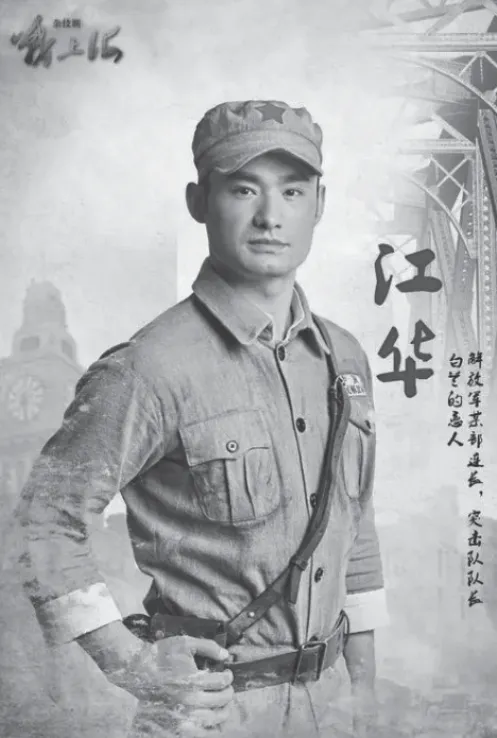

那段时间实在很煎熬,白天是茫然的,晚上是惊觉的。作为剧目的主角,又是年轻演员的大师哥、马戏学校众多杂技学员所谓的榜样,自视为老杂技演员的我,脸上着实有点挂不住,身心压力非常大:这样下去,如果影响全剧排练进度,自己罪过就大了。所以每天回到家里,我都会把白天的排练过程在脑海里重新过上一遍,再将之前做过的一大堆功课拿出来来回温习。我在剧中的角色江华是一个“连长”,因而我重新观摩了一大堆军事影像,遇到“连长”“排长”出场的片段,我都会反复观看琢磨。

电影《高山下的花环》中,梁三喜连长有一句关键台词让我印象深刻:“连长的责任是什么?就是在需要我的时候做第一个冲向敌人阵地身先士卒的人。”这句话对我触动很大,更成了我理解“连长”这一人物定位的关键点。那段时间真是满心眼都在钻研角色,家里人对我的魔怔见怪不怪,我也隐约有一种感觉,快要捅破那层道不破说不明的窗户纸了!

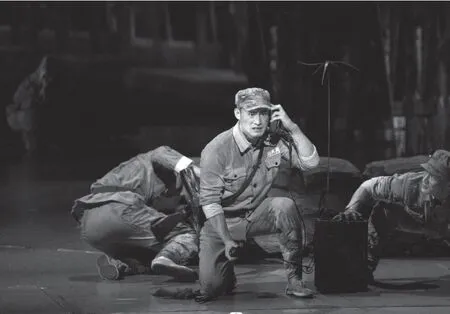

排练进行到中后期,我们反复重排《战上海》中攻坚战的经典一幕:连长江华带领将士们向盘踞在苏州河沿岸的敌人们发起攻击。敌方居高临下,对我军成压倒性攻势,枪林弹雨,火舌肆虐,身边有很多战士倒下,可又有更多人无惧牺牲,继续无畏前行……天天和我一起奋战的兄弟,就这样“牺牲”在我的面前,倒在我的怀里,我紧紧抱着他……我不愿接受,我根本接受不了,就在这个瞬间,一种情绪猛然击中了我。耳畔冲锋号响起,眼前无数同伴前赴后继攀上软梯,我的眼泪一下子喷涌而出,怎么收都收不住,身体也因为内心的激荡而不由自主地战栗……

解放战争中,很多小战士只有十几岁、二十几岁,但他们就这样献出了生命。曾经的现实远远比艺术作品所表达的还要壮烈很多倍。他们是风华正茂的年轻人也是血肉之躯,但他们为了民族大义不怕牺牲英勇斗争。那一刹那,有种强烈的情感紧紧抓住了我,仿佛灵魂附体……我体会到了另一种人生,体会到什么是“演员”,更体会到了这个角色带给我的力量,体会到一种支撑自己从平凡走向不平凡的动力。

因参演创作《战上海》,我有机会演英雄、学英雄,还要争做英雄。在舞台上“参与”战斗就是对曾经牺牲的先辈的缅怀。通过演出,我切实地感受到美好生活的来之不易,而这一切都是中国共产党人用重大的牺牲换来的,我要加入这个伟大的组织。于是,我在2019年5月《战上海》创演期间,郑重向党组织递交了我的入党申请书。我想以更高的标准来要求自己,向党组织靠拢,不断提升自己,做一个对单位、对社会、对人民群众有价值的人。2021年,我如愿成为一名新时代的新党员。这是我迈向征程上新的身份、新的起点。

37岁的年纪为什么还要站在杂技舞台上?为什么还要为杂技事业持续拼劲,不懈奋斗?我到底要做什么?我未来要做什么?这真的是此前一直困扰我的问题。但当我真正成为一名共产党员后,我清晰地找到了方向,明确了奋斗目标。我之所以还站在舞台中间,是因为我知道我从事杂技事业的初心是什么,我是为谁而表演——是为了我们的人民,为了我们可爱的观众,为了最大地实现自我价值,为了心中所爱:杂技事业!

从2019年到2021年,《战上海》历经了两年的舞台磨砺,在听取了中国杂技专家组和各个群体建议和意见后,进行过多次修改,反复打磨,终于得以在中国共产党成立一百周年这一特殊时间节点,作为“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演剧目”晋京演出,向革命英雄致敬、向建党百年致敬。

不夸张地说,《战上海》杂技剧的推出,对上海杂技团的艺术发展、上海市马戏学校杂技人才的培养带来了新思考新理念,打开了新格局,对行业发展和未来中国杂技剧目的发展是有借鉴和推动作用的。作为一部现象级杂技艺术作品,我认为,《战上海》成功做到了三点突破:一,创作理念和格局的突破;二,创作手法和结构的突破;三,创作形式和表演的突破。

通过这两年多的演出创作,作为参与者,我感觉到,不管是团队的艺术素养还是杂技演员个人的职业素养都有了明显的提升。另一方面,《战上海》的成功更让我觉得,作为杂技演员个人,我们还欠缺很多,提升的空间也很大。

首先就是文学素养的提升。多学习、多看书、多思考、多钻研,这些不管在什么时候,身处什么岗位,从事何种工作都是需要的,而我们杂技演员更要如此。如今,大众的审美诉求不断提升,我们的艺术呈现更要水涨船高,这就要求我们演员的综合艺术修养要达到标准,剧本再好、编创再好,作为表现者的演员如果没有“内核”,一切都是徒劳。这就要求杂技演员“文武双全”“德才兼备”。

其次是审美能力的提升。作为一名演员、一名艺术创作者,我们要有高于普通大众的审美能力,超出常人的艺术洞察力和感知力。都知道杂技是高危险的、需要精神高度集中去完成的项目,每个技巧的顺利完成都要兼顾方方面面,尤其是安全。所以我们杂技演员往往对“技”很重视,但另一方面,这也导致了我们很多时候“只重演示,不重诠释”,对“演”的理解不够深入。《战上海》的出现告诉我们,现在的时代需要我们开始思考“杂技演员”真正的表达含义。杂技演员个体是综合艺术的主体,是一名表演者,而非单纯的技巧完成者。很多杂技演出,观众记住了惊险刺激的感受,却忽略了真正的表演者,我想,那也是因为很多演员在舞台上或许过于片面,“内心里没人,眼睛里没人”,不感受对手,大家各自完成自己的事儿……演员如果只着意于技术表演,演出就会变成单向输出。和观众缺乏互动,彼此有了距离,就很难共情、共感。

还有就是职业修养。杂技是一门特殊的行业,从学习到毕业,再到经“选择”而就业,从杂技学员成长为杂技演员的过程非常艰难,也正因如此,我们的价值更得以体现。杂技舞台锻炼了我们不怕吃苦的意志和不断突破拼搏的人生品质,就像鱼与水,舞台滋养着演员,演员带给舞台生机活力。作为一名职业的杂技演员,要珍惜每一次的舞台表演,做到每场演出尽心尽力拼尽全力,以百场如一、千场如一的职业精神标准,不负舞台,不负观众。

最重要的是,我们要坚定自信。杂技艺术源远流长,发展至今已有数千年历史,拥有厚重的底蕴,既得到国家的关心和支持,也受到人民群众的欢迎和喜爱。特别在今天,时代给予了我们前所未有的机遇和空间,我们杂技人更应积极把握时代,顺应潮流,突破观念,创新理念,不断推出精品力作回馈社会,服务人民。通过《战上海》的演出,我希望自己的表演能让观众有所触动、有所感动,希望能为满足人民对美好生活的向往,贡献一份力量和价值。