“一题”一世界 “一课”一天堂

——信息技术背景下数学习题教学所感

王兰英

(安徽师范大学附属烈山学校 安徽淮北 235025)

所谓“一题”一世界,教师需要练就火眼金睛,从一道小题中,带学生见识数学思想方法的深邃,领略题中巧解妙招的精髓,为学生打开一扇窗,帮其感受奇妙的数学世界;所谓“一课”一天堂,无论是教学新授课还是教学练习课,不管是例题讲授还是习题训练,学生在课堂中都应该是灵动的,有思维的碰撞,教师应让平凡的课堂成为学生学习的天堂。

一、重视课堂习题教学,合理使用信息技术

在实际课堂教学中,教师往往忽视习题的教学,观摩课、示范课也多侧重于例题教学,做练习时只是让学生集体订正一下答案或者一带而过,忽略了习题的内涵。其实数学教材中习题的数量要比例题多得多,而且变化无穷、综合性强。我们的课堂教学要尽量照顾到全体学生,当学生面临一个新的知识、新的概念时,教师基本都是站在讲台“前”面,“引”领着学生探究新知;当学生可以自己独立解决问题的时候,教师就要懂得“放”手,把讲台还给学生;当学生在解决问题过程中遇到困难时,我们要适时“扶”一把。新知学习固然重要,但是习题中包含的知识点更多,暴露的问题也就更多。我们的练习课和复习课面对的都是各种各样的习题,这就要求教师不但要重视新授课教学,也要重视习题课教学。教师备课时要遴选好不同层次的习题,以便于课堂上有针对性地讲解。有些数学习题不单单是对例题知识概念的理解和巩固,还蕴含了很多新知识并具有探索性,对培养学生的创新思维和学生能力发展具有更加重要的作用。

为了在信息化背景下将先进的教育教学理念有效地付诸实践,同时不断加强信息技术与课程的整合,教师要关注学生在信息化环境下如何学习知识,通过专业发展提高自身的信息素养,根据教学内容正确、合理、恰当地选用多媒体,有效且不盲目地使用信息技术辅助教学,从而发挥其积极作用。

(一)信息技术与学生参与有效融合

教师应用多媒体教学时一定要以学生为中心,让孩子们真正参与进来,要把信息技术真正有效地融合到我们的课堂教学中。

例如,教学判断平行线练习题时,教师用课件演示两条直线延长后能否相交时,先让学生自己闭眼想象,然后再来看演示过程。学生先通过想象来判断,再通过多媒体直观感受,这样学习效果会更好。

(二)信息技术与动手实践有机结合

数学习题教学中,学生能动手的一定不要一味地用多媒体演示代替,否则学生学习印象难以深刻,教师一定要把两者有机结合,促进学生对知识的理解和运用。

例如,人教版四年级上册第五单元“平行四边形与梯形”中的“做一做”练习题:用四根小棒摆一个平行四边形,平行四边形的四条边确定了,它的形状能确定吗?

教师让学生先通过摆小棒实际动手操作,发现即使平行四边形的四条边确定了,所拼的四边形也不是唯一的。然后结合课件演示使全体学生都能清晰地看到拼成的四边形有各种不同方向和形状,以丰富学生原有的实践认知。由此从另一个角度理解了平行四边形的不稳定性,同时加深了对平行四边形特征的理解。

(三)信息技术与习题内容高效整合

我们要根据教材习题内容巧妙应用信息技术创新情境,使学生融会贯通,激发学生思维,提高课堂效率。

例如,人教版五年级上册“多边形的面积”这一单元的习题:我们经常见到原木、钢管等堆成像截面如梯形的形状(图略)。通常用下面的方法求总根数:(顶层根数+底层根数)×层数÷2。这是什么道理?

题目中这个公式和梯形的面积公式形式一样,教师可以利用课件演示梯形面积的推导过程,借助梯形面积的推导方法,出示两组如题所示的图形拼合在一起,学生会看到组成了一个平行四边形,进而理解总根数的计算公式。在这里不仅进一步通过本习题巩固了梯形面积的计算方法,还沟通了数学与生活的联系,而且可以通过数形结合的思想初步渗透等差数列求和的知识,为今后的学习打好基础。

教师在教学典型习题时,一定要整体建构前后知识的联系,结合学生实践经验,设计符合学生实际的教学情境,有效利用现代信息技术,提高课堂教学效率。

二、回归儿童认知世界,创造学生思维天堂

如果只从结果出发,把数学从“乐园”变成抽象的知识体系和公理化的结果,会违背学生的认知规律,抹杀学生创造性的思维过程,学生很容易失去学习兴趣。教师应该反思,如何让数学回归学生原有的认知世界,回归数学原有的发生和发展过程,使学生不仅“自然地认识它”,而且“知道为什么”,从思想的源头去开启学生的数学之旅。这才是数学教师进行教学研究的方向和目标。

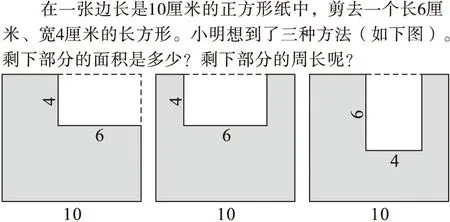

以三年级下册第五单元“面积”练习十五中的如下习题为例:

图1

本单元习题大多联系了之前学习的周长问题,经过慎重思考、反复琢磨教材教参,笔者确定了这一习题,希望能通过此习题教学,打通周长和面积区别与联系的大门。

(一)引导学生亲自动手实践,从学生的角度思考问题解决的方法

本习题教学伊始,笔者开门见山:我们今天来上一节“好玩的数学课”。孩子们立刻兴趣盎然。(兴趣是最好的老师,可以根据本班实际情况设计学生喜欢的、感兴趣的导入环节。)

下面是“剪一剪”环节:“动手做”帮助“真理解”。教学中,教师不要一味地依赖多媒体,应为学生创设动手操作的实践机会,促进学生自主学习。

小组拿出准备好的边长10厘米的正方形纸和与正方形纸颜色不同的小长方形(长6厘米、宽4厘米)。活动要求:①可以借助已有的小长方形剪,也可以用自己的方法剪(如尺子量等);②小组成员要有商有量,剪下来的小长方形的位置不能一样。小组活动后,分组汇报。(这一环节学生通过实际动手操作经历了学习的过程,知道图1来源,知道所剪长方形的位置和方向是可以不同的,也为下一环节做好了铺垫。)

教师要和学生形成情感共鸣,上课导入要富有儿童情趣,哄着孩子在学中玩、在玩中学。教授习题时一定要让孩子先认真读题。实际课堂中,教师往往为了赶时间,在部分孩子可能连题目都还没读懂时,就已经出示答案,这是违背学生认知规律的。

(二)结合信息技术直观演示,突破习题难点,促进学生思维发展

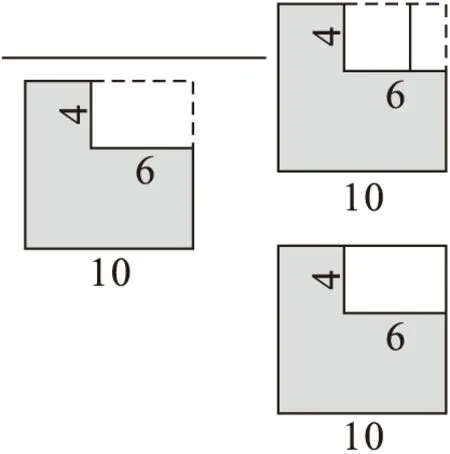

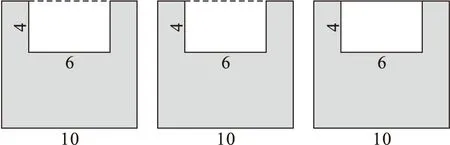

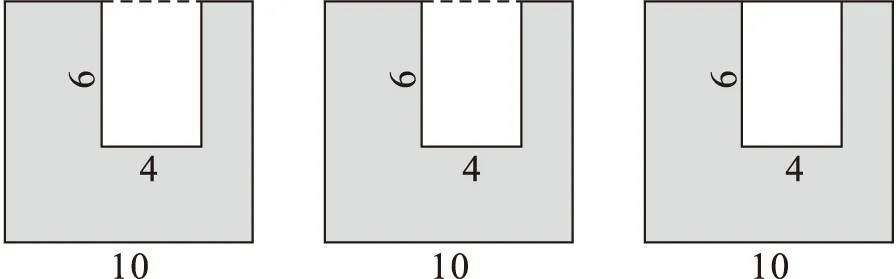

本习题第三环节:“算一算”。首先解决剩下部分的面积求解这一问题,学生独立思考并集体交流不同的计算方法。然后解决本题的难点:怎样计算剩下部分的周长。先让学生说说自己的想法,再借助课件动态演示,让不明白的学生直观地看到这三种剪法剩下图形的周长,充分发挥多媒体的优势。(见图2至图4)

图2

图3

小学生的思维是具体而生动的,他们擅长形象记忆和直接解答,许多抽象的知识他们往往难以描述和感知。教学中把多媒体教学的优势充分应用于课堂,就像在数学的逻辑和抽象知识与学生的形象思维之间架起了一座桥梁,可以简化一些复杂的问题,具体化一些难以理解的概念,直观化一些深刻的理论,从而化解习题中的重难点。

图4

通过不断改变长方形的位置和方向,引导学生进一步发现:如图2,只要从正方形四个直角的位置剪下小长方形,剩下部分的周长都是40厘米;如图3,是从正方形边的中间位置剪下且长边6靠一边;如图4,是从正方形边的中间位置剪下且宽边4靠一边。学生不禁感叹,原来这小小一题中隐藏着这么多的秘密啊!

(三)鼓励孩子充分表达自己的想法,促进学生思维发展

最后环节:对比分析。(此环节学生畅所欲言。剩下的面积一样大,但剩下图形的周长却不一定相等,这是学生一定能说出来的。)

课堂还有惊喜,有的学生把小长方形折在正方形里面剪下来,开启了学生创新思维的天堂。笔者顺势提出问题:这样剪下后怎样求周长呢?进一步引发学生思考。

教师要鼓励学生勇敢表达出自己的想法,即使想法可能是错误的,在“化错”的过程中,学生反而会收获更多。教师一定不要吝啬自己的称赞与表扬,孩子会在我们的不断肯定中给课堂教学带来无限可能、无限希望!我们要多开展活动式教学,帮助学生在操作中领悟,在感悟中掌握知识,让学生能在学习数学知识的同时,收获成功的喜悦,体会学习的意义和成长的快乐。

习题的解决过程反映了孩子能不能自主建立知识联系、能不能理解和运用所学知识、能不能用不同的形式来表达、能不能通过动手动脑建模等,如果我们重视这类习题的教学,认真钻研教材,积极改进教法,有效利用信息技术,为学生打开学习能力的世界,创造思维发展的天堂,课堂效率、学习效果、学生素质怎会不提高?网络应用和现代信息技术的发展,对教师和学生来说都是挑战,我们要“不忘初心,砥砺前行”,不断更新、充实、提高自己,解决好一道道习题,让孩子不再谈“数”色变,让学生的思维更灵动,让我们的课堂更精彩!