复古与自牧:蓝田吕氏家族墓出土仿古石磬及相关问题

胡译文

中央美术学院人文学院

蓝田吕氏为北宋书香世家,自吕蕡羁旅入关而迁居京兆府蓝田,为关中衣冠谱弟之首,以躬行古礼著称,关中言礼学者首推吕氏。蓝田“四吕”(吕大忠、吕大防、吕大钧、吕大临)在《宋史》中有传,并有遗著存世,其中吕大防官至宰相,与苏轼等人交往密切,吕氏家族显赫一时。蓝田吕氏生活的时代历经仁宗、英宗、神宗、哲宗和徽宗前期,主要为北宋中期。这一时期,皇家开始全面系统的礼乐建设,但对乐律问题始终争议不断,诸家各执一说,未形成“不易之论”[1]北宋自建隆讫崇宁曾6次改乐,前后有和岘乐、李照乐、阮逸乐、杨傑刘几乐、范镇乐、魏汉津乐,“宋之乐屡变,而卒无一定不易之论”,参见脱脱等:《宋史》卷一百二十六《乐一》,中华书局1985年版,第9册,第2938页;范镇在《乐论》自序中指出“诸儒难问乐之差缪”,并据《周官》等书指出今磬与古律的差别,参见脱脱等:《宋史》卷一百二十八《乐三》,第9册,第2989—2992页。,此时钟磬主要为礼乐之象征。与此同时,士大夫古物收藏之风渐行,考订古器进而证经补史、重建斯文,其中尤以尊古复礼著称的蓝田吕氏为重要代表,吕大临有《考古图》存世。然而,今天对吕氏复古的认识主要来源于文献,实践方面的材料不足。2006年,陕西省考古研究院对蓝田吕氏家族墓进行了系统发掘,吕氏家族墓尊卑有序的墓地布局和大量丰富的随葬品引起了学界关注,其最为显著的特征之一是古器、仿古器的随葬。古器有鼎、簋、匜、盘、炉、玉璧等,多被盗掘,根据铭文和相关信息推测墓主为“山”字辈;仿古器有磬、敦、鼎等,主要出自“大”字辈和部分“山”字辈墓,其中6座墓随葬仿古石磬,在墓葬分布上占比最多。据考古发现,随葬磬在宋墓中并不常见,那么吕氏为何随葬磬?这一礼乐重器对于其家族来说有何特殊意涵?

一、吕氏墓随葬磬及相关情况

吕氏墓出土石磬均为青石材质,表面磨光,磬折处有悬孔,形制大体相似,尺寸和倨句角度稍有不同,且多刻有铭文并有自名。6件石磬分别出自吕大雅、吕大圭、吕大忠、吕大钧、吕景山和吕义山夫妇墓(图1),6座墓均为合葬墓。除吕大钧夫妇墓石磬外,其余5件均出土于男主人墓室或棺内。据铭文可知,磬的制作者为“山”字辈和“修”字辈成员,即墓主的子孙辈,如吕大雅墓石磬的制作者为其子吕仲山,铭文和挽词撰写者分别为吕景山、吕仲山、吕锡山、吕德修和吕辅修,其中吕锡山为吕大忠之子,吕德修和吕辅修为吕义山之子,吕义山又为吕大钧之子。以上8人中,吕仲山、吕锡山、吕德修在墓园修成时尚在世,除吕辅修外[1]吕辅修早亡,其墓葬情况不明。,其余四人墓中均随葬石磬,可见磬的制作者和随葬者较为集中,主要为“大”字辈及其子辈[2]并非所有“大”字辈成员墓中都随葬仿古器,如早卒并两次迁葬的吕大章、吕大受、吕大观,3人均卒于1074年吕氏墓园迁葬之前;另,吕大防病卒在外,墓园中仅设衣冠冢。。“大”字辈为蓝田吕氏家族中最显赫的一辈,主要活跃于宋哲宗时期,尤以“四吕”博学好古著称,“四吕”除吕大防墓未见随葬品外,其余3人墓中均随葬有仿古器,“四吕”的子辈墓中也随葬有仿古器[3]如吕大防之子吕景山墓随葬仿古敦和仿古磬;吕大钧之子吕义山墓中随葬仿古敦、仿古鼎和仿古磬;吕大忠之子吕锡山和吕大临之子吕仲山在墓园修成时尚在世,但吕锡山夫人墓中随葬有绿釉带盖圆鼎。,被盗掘的古器很可能出自吕至山(吕大观之子)和吕景山(吕大防之子)墓中。吕大临在《考古图·自序》中自述其理想“观其器,诵其言,形容仿佛,以追三代之遗风”[4]吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图》(外五种),上海书店出版社2016年版,第2页。,吕氏墓随葬古器、仿古器正是吕氏追三代遗风、践行复古的具体体现,因此随葬石磬具有古礼的象征意义。

图1 吕大雅、吕大圭、吕大忠、吕大钧、吕景山、吕义山夫妇墓出土石磬(图片引自陕西省考古研究院等编:《蓝田吕氏家族墓园》,文物出版社2018年版,第225、532、650、695、342、800页)

随葬石磬的6座墓中,有4座墓同时随葬仿古石敦,除吕大圭墓外,其余3座墓中敦和磬出土时的摆放位置相近,如吕景山墓中二者毗邻于西棺内(图2);在吕大忠墓中均位于前室中部;在吕义山墓中均出土于西室西壁,此处还摆放有仿古石鼎。这些石敦器表大多也刻有铭文,除自名外,也记录了制作者、制作时间、随葬者和挽词,且在处理方式上几乎与石磬一致。由此可见,吕氏墓中仿古器多集中摆放,且呈现出一定规律,因此应具有相同功用。

图2 吕景山墓石磬和石敦出土位置(图片引自陕西省考古研究院等编:《蓝田吕氏家族墓园》,第317页)

二、簨虡的缺失:明器

磬为古代宫廷雅乐的重要乐器,主要用于古代祭祀、燕飨、朝会礼仪,还作为随葬品藏于帝王和贵族墓中。《周礼·春官·大司乐》曾记载周墓中埋藏乐器,“大丧,莅廞乐器。及葬,藏乐器,亦如之”[1]孙怡让著,汪少华整理:《周礼正义》卷四三《春官·大司乐》,中华书局2015年版,第2160页。,尽管并未言明所藏为何种乐器,但现今考古发现周代墓葬随葬磬的实例不胜枚举,其中较为著名的如秦公一号大墓、曾侯乙墓均出土编磬,编磬出土时悬于簨虡之上[2]参见王辉等:《秦公大墓石磬残铭考释》,台湾《“中央研究院”历史语言研究所集刊》1996年第67本第2分;随县擂鼓墩一号墓考古发掘队:《湖北随县曾侯乙墓发掘简报》,《文物》1979年第7期;湖北省博物馆、随州市博物馆:《湖北随州擂鼓墩二号墓发掘简报》,《文物》1985年第1期。,为实用器随葬。那么就蓝田吕氏而言,是谁将磬作为随葬品?磬的性质为何?又作为何用?

仿古石器表面所刻铭文明确指出这批器物均专为死者而作,如吕大临墓石敦铭文:“嗟乎,吾弟任重而道远者夫,宋左奉议郎秘书省正字吕君与叔石敦,元祐八年癸酉十一月辛巳,从兄大圭铭。”吕大圭墓石敦铭文:“汲郡吕德修作敦,从葬族祖父致政朝散,铭曰:‘受实惟宏,致养惟备,于以奠之,君子所器。’”吕大雅墓石磬铭文:“其孤仲山斫石以林钟之磬,备物而纳诸圹中。”

从出土时的摆放方式和具体形态上看,6件石磬出土时均为平放而非悬挂,皆无簨虡,穿孔较小且穿孔处粗糙,与礼乐活动中磬的使用方式完全不同,可见6件石磬均为明器。吕大雅石磬铭文“毋簨毋虡,弗击弗拊兮,又以伤君之不试”,已明确指出其藏而不用的明器特征,这段铭文取自《礼记·檀弓》“有钟磬而无簨簴,其曰明器,神明之也”[3]郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷第八,阮元校刻《十三经注疏》,中华书局2009年版,第6册,第2793页。,即主张按照神明意旨制作明器送与死者,明器要与生人所用器物有所区别,钟磬用作明器时,不作悬挂的支架,不能真正使用。

另,吕氏墓出土石敦、石鼎多为十几厘米高,甚至形制更小。吕大临在《考古图》中评述开封刘氏家藏的1件小方壶(高五寸六分)曾明确指出“此器形制甚小,疑是明器”[4]吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图》(外五种),第85页。。按照宋代度量计算,五寸六分约17厘米左右,这也进一步印证了吕氏墓出土的仿古石器均为明器。据考古发现,春秋墓中常随葬作为明器的鼎、簋等仿礼器,研究者认为这些仿礼器反映了墓主对自身身份的彰显和其复古理想[5]参见[美]罗泰:《宗子维城:从考古材料的角度看公元前1000至前250年的中国社会》,吴长青等译,上海古籍出版社2017年版,第111页。。磬作为明器随葬始见于春秋墓中,且多见于帝王或贵族墓,并常以木或陶等材质代替石[6]如河南信阳长台关二号楚墓出土的18枚木质编磬,参见河南省文化局文物工作队:《信阳长台关第2号楚墓的发掘》,《考古通讯》1958年11期。北齐湾漳大墓出土了一组陶质钟磬,参见中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所、邺城考古工作队:《河北磁县湾漳北朝墓》,《考古》1990年第7期。隋炀帝皇后萧氏墓出土铜编钟编磬,参见南京博物院、扬州市文物考古研究所、苏州市考古研究所:《江苏扬州市曹庄隋炀帝墓》,《考古》2014年第7期。,但无论从墓主身份还是磬石的质地来看,吕氏墓中的明器磬都十分特别。

磬在吕氏家族墓中虽为明器,但其是否与祭器有关呢?目前已发掘的吕氏墓前祭祀建筑(报告称家庙)中未见祭器[1]参见陕西省考古研究院等编:《蓝田吕氏家族墓园》,文物出版社2018年版,第33页。。据文献记载,磬和敦均不在宋代群臣家庙所用祭器的器类中[2]据《文献通考》记载,群臣郊庙中常设祭器的种类为笾豆簠簋尊罍等:“群臣家庙所用祭器,稽之典礼,参定其制:正一品,每室笾、豆各十有二,簠、簋各四,壶尊、罍、铏、鼎、俎、篚各二,尊、罍加勺、冪各一,爵各一,诸室共用胙俎一、罍洗一。从一品,笾、豆、簠、簋降杀以两。正二品,笾、豆各八,簋、簠各二,其余皆如正一品之数。”马端临著,上海师范大学古籍研究所、华东师范大学古籍研究所点校:《文献通考》卷一百四《宗庙考十四》,中华书局2011年版,第5册,第3190页。;又,朱熹曾明确指出“与叔亦曾立庙,用古器”[3]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷八九《礼六·冠婚丧·总论》,中华书局1986年版,第2272页。。与叔为吕大临,那么按朱熹语,吕氏家庙中使用的祭器应为古器,而非仿古器。尽管如此,从个别仿古器的摆放方式和铭文来看,不排除它们可能曾用于墓内供祭,如吕大雅墓石磬铭文上提到祭奠“敢以清酌庶羞之奠,恭祭于从父致政承务郎府君”;无独有偶,吕大圭墓石敦铭文也明确写道:“受实惟宏,致养惟备,于以奠之,君子所器。”两例中“奠”和“祭”表明该器物可能用于墓内祭祀,且吕大圭墓石敦出土时位于第二重墓室北壁壁龛入口处的墓志上,墓志上还摆有黑釉小口瓶、黑釉瓜棱罐、酱釉葵口碗、白釉盏、带盖执壶与温碗、熏炉等(部分破损严重,图3),似乎围绕墓志形成了祭奠空间。因此可推测,个别吕氏墓内可能存在供祭空间,部分仿古器可能用于墓内短暂的供祭活动。在时代稍晚的一座元墓中则明晰地呈现了墓内祭祀的场景:甘肃漳县元代汪懋昌墓中出土3件陶案,上摆放有陶爵、陶豆、陶盒、陶鼎、陶壶、陶尊和陶簋等仿古器,明显为供祭器[4]参见甘肃省博物馆、彰县文化馆:《甘肃彰县元代汪世显家族墓》,《文物》1982年第2期。。相比之下,吕氏墓中相关器物的供祭特征并不明显,且吕氏墓出土的其他大部分仿古器主要位于墓主棺椁内,贴近墓主身体,与元代墓内供祭的情况不同。因此,仿古器是否参与了吕氏墓内祭祀空间的营建,或者说是否部分具有祭器的性质,至少从目前考古发掘成果来看,没有直接证据。

图3 吕大圭墓第二重墓室壁龛内随葬品的摆放,似乎说明墓内可能曾存在供祭活动(图片引自陕西省考古研究院等编:《蓝田吕氏家族墓园》,第488页)

值得注意的是,吕氏墓出土石磬与吕大临《考古图》所记“造磬”形制不同(图4),“造磬”倨句角度较大,而吕氏墓石磬倨句多成直角或稍大。又,吕氏墓出土石敦与《考古图》所记同类器也不尽相同,如吕义山墓石敦与螭耳敦形制相似,吕大临墓石敦与该书收录的所有敦都不相同,呈现出明显的随机性,可见吕氏并没有参照同一样本制作。更为有趣的是,吕氏墓中出土最多的两类仿古器——磬和敦,分别为《考古图》中收录最少和差异最大者。据此可推测,吕氏家族严格遵循儒家“貌而不用”的明器观念,形制的差异与表面满刻的铭文进一步削弱了磬之功用,而指向了其貌为磬的象征意涵。

图4 吕大临《考古图》所记“造磬”形制(图片引自吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图》(外五种),上海书店出版社2016年版,第116页)

三、诎而不肆:磬折之貌

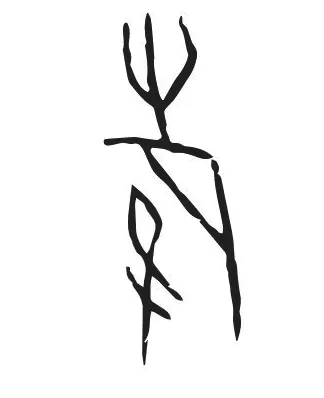

甲骨文中“磬”像一人执槌击悬于簨虡之磬(图5)。《说文解字》记:“磬,乐石也,从石、殸,象县虡之形。”[1]许慎撰,徐铉校定:《说文解字》卷九,中华书局1963年版,第195页。磬有特磬和编磬之分,单个使用者为特磬,成组者为编磬;尺寸上,“大则特县,小则编县”[2]马端临著,上海师范大学古籍研究所、华东师范大学古籍研究所点校:《文献通考》卷一百三十五《乐考八·石之属》,第4133页。。蓝田吕氏6座墓中出土的石磬均为特磬,倨句多呈直角或稍大,鼓长多为50厘米左右,股长多在30至40厘米间,只吕景山和吕大忠墓石磬尺寸较小,鼓长20厘米左右,尤其是吕大忠墓石磬,又小又薄。石磬多有自名,股或鼓上刻铭文,部分刻长篇铭文。

图5 甲骨文中的“磬”

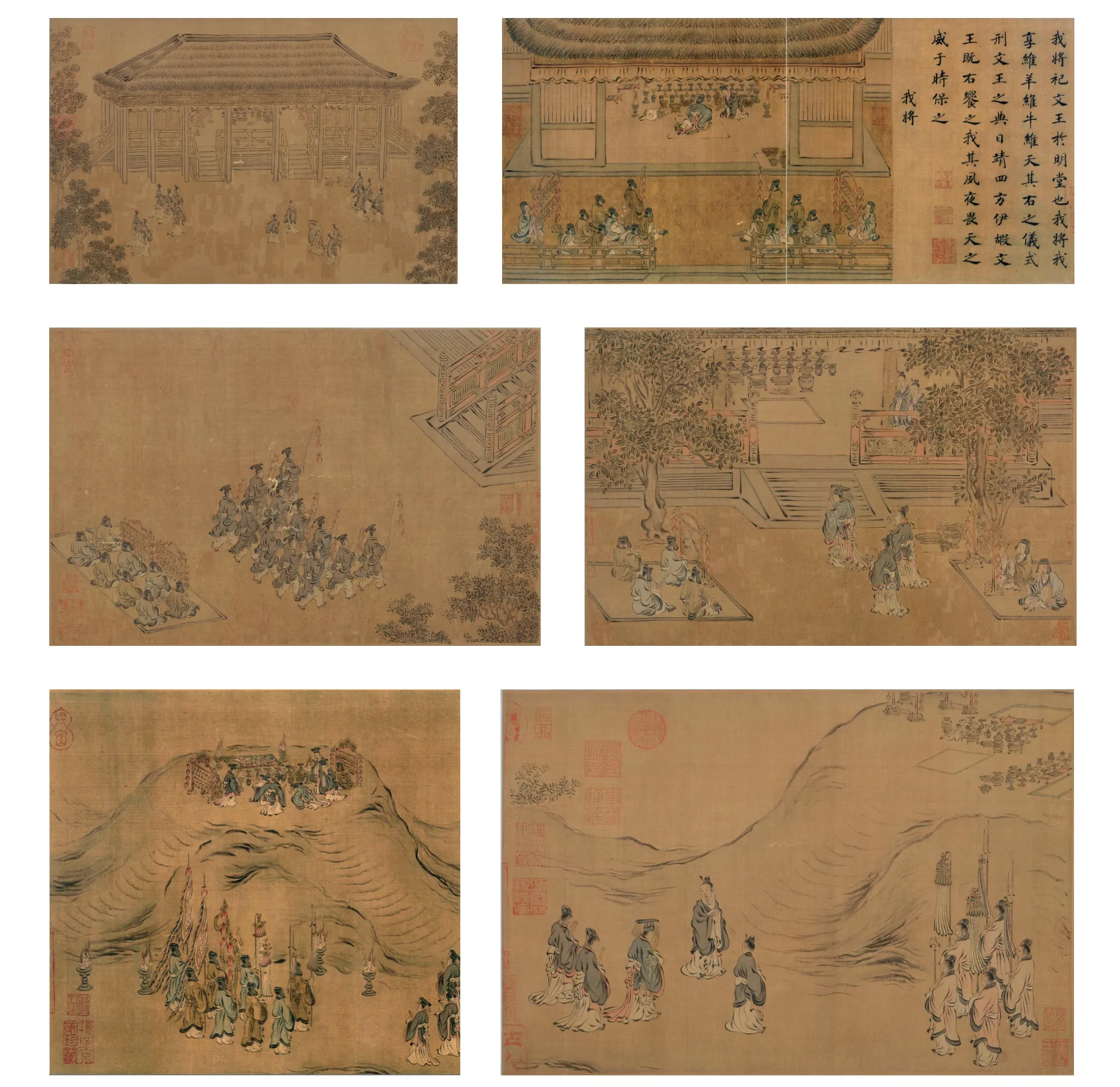

根据考古发现,蓝田吕氏家族墓出土石磬为目前宋墓中仅见[3]宋代还可见一类磬,铜质,形如钵,一般称铜磬、圆磬或坐磬,为佛教法事乐器,与礼乐之磬属不同功用。,但同时代文献中不乏记载。如宋仁宗钟爱石磬,曾“遣使采泗滨浮石千余段以为县磬”[4]脱脱等:《宋史》卷一百二十六《乐一》,第9册,第2950页。。《宣和博古图》收录磬四器,形式上均为象形(图6),又沈括《梦溪笔谈》“肺石”条亦以象形为记[5]“长安故宫阙前有唐肺石尚在,其制如佛寺所击响石,而甚大,可长八九尺,形如垂肺,亦有款志,但漫剥不可读。”沈括撰,金良年点校:《梦溪笔谈》卷十九《器用》,中华书局2015年版,第185页。。相比之下,吕氏墓出土石磬为磬折倨句之磬,而非象形之器,吕大临《考古图》“钟磬錞”类下收录的唯一一例磬(图4)即为此类。这类磬在宋代关于周代祭祀场景的描绘中经常见到,为《诗经》配图所作的《毛诗图》关于“颂”的描绘中常绘有磬,如《闵予小子之什图》和《诗经·周颂诗篇图》中的《载芟》部分,其中《闵予小子之什图》中《载芟》图的祭祀活动中就绘有特磬(图7);《周颂清庙之什图》之《清庙》《维清》《昊天有成命》《我将》《执竞》《思文》部分,绘有特磬或编磬(图8)。此外,《女史箴图》宋摹本“卫女矫桓”一段也绘有编磬(图9),象征周代社会。可见倨句之磬在宋人观念中为复现周代礼乐的重要器物,而吕氏墓出土石磬应具有追复周礼的象征意义。

图6 《宣和博古图》中收录的磬(图片引自王黼:《宣和博古图》,上海书店出版社2017年版,第465—466页)

图7 马和之,《闵予小子之什图卷·载芟》(局部),绢本设色,故宫博物院藏

图8 马和之,《周颂清庙之什图》(局部,左侧依次为:《清庙》《维清》《昊天有成命》;右侧依次为:《我将》《执竞》《思文》),绢本设色,辽宁省博物馆藏

图9 顾恺之(传),《女史箴图》(宋摹本)之“卫女矫桓”(局部),纸本墨笔,故宫博物院藏

形式上,磬折之貌是磬最为直观的视觉特征。磬折最早见于《周礼·考工记》,程瑶田在《磬折古义》中将磬折进一步解释为“盖磬氏为磬者,为磬折也,为磬折而有倨句”[1]程瑶田撰,陈冠明等校点:《通艺录·磬折古义》,《程瑶田全集》第1册,黄山书社2008年版,第299页。。倨句为磬之折角,《周礼·考工记》记“磬氏为磬,倨句一矩有半”[1]孙怡让著,汪少华整理:《周礼正义》卷八十《冬官·考工记》,第4044页。。尽管有关磬折的几何角度学界至今仍有争议,但毋庸置疑,磬折为磬最直观的特征。吕大雅墓石磬上吕景山所刻铭文“诎而不肆兮,体君之恭”,以文字再一次强调了磬折之貌,并以此寓意大雅之谦恭。

古人常以磬折之曲折比喻人身之微屈,如《礼记·曲礼》云“立则磬折垂佩”,郑玄注“磬折,谓身微偻,如磬之曲折”[2]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》卷五,中华书局1989年版,第106页。,另《史记·滑稽列传》记“西门豹簪笔磬折”,唐张守节《正义》曰:“簪笔,谓以毛装簪头,长五寸,插在冠前,谓之为笔,言插笔备礼也。磬折,谓曲礼揖之,若石磬之形曲折也。磬,一片黑石;凡十二片,树在虡上击之,其形皆中曲垂两头,言人腰则似也。”[3]司马迁:《史记》卷一二六《滑稽列传》,中华书局2014年版,第10册,第3901页。汉代画像石中一类历史故事画和拜谒图中,部分人物面朝尊者,腰身前倾,形成一定角度,这种身形应为磬折或微磬[4]参见马怡:《汉画像所见“磬折”与“微磬”》,《湖南省博物馆馆刊》第7辑,岳麓书社2010年版,第312—317页。。可见至少从汉代开始,磬折不仅是石磬的直接特征,也用来形容人屈身之态,具有谦恭之隐喻。

曹植《箜篌引》中将磬折与君子相联系,“谦谦君子德,磬折何所求”[5]曹植著,赵幼文校注:《曹植集校注》,中华书局2016年版,第685—686页。。对君子之修养品德的重视也是自古以来儒家学者关注的重点。吕大临《礼记解》中解“是以君子恭敬尊节,退让以明礼”一句时提到,“礼者,敬而已矣;‘君子恭敬’,所以明礼之实也”[6]吕大临等著,曹树明点校整理:《蓝田吕氏集》,西北大学出版社2015年版,第8页。。可见,在吕大临看来,君子恭敬是礼之精要所在。“礼者,敬而已矣”取自《孝经》,有敬父、敬兄、敬君之悦,传为北宋李公麟的《孝经图》中“广要道”一节应正是君子恭敬之写照(图10),理查德·M.班宗华(Richard M.Barnhart)曾指出画中互相恭敬行礼的二人可能为当时著名的苏轼、苏辙兄弟[7]Richard M. Barnhart, Li Kung-Lin’s Hsiao Ching Tu, Illustration of the Classic of Filial Piety (Ph.D. dissertation, Princeton University, 1967), 115-116.。

图10 李公麟,《孝经图》(局部),绢本墨笔,美国大都会艺术博物馆藏

宋陈旸《乐书·磬师》中明确提到磬曲折之形以分贵贱,辨亲疏长幼之理,致君臣和敬,父子和亲,长幼和顺[1]“磬之为器,其音石,其卦《乾》,其位西北,而天屈之以为无有曲折之形焉,所以立辨也。故于方有西有北,于时有秋有冬,于物有金有玉,以分有贵贱,以位有上下,而亲疏、长幼之理皆辨于此矣。古人之论磬,谓其有贵贱焉,有亲疏焉,有长幼焉,此三者行,然后万物成,天下乐之。故在庙朝闻之,君臣莫不和敬;闺门闻之,父子莫不和亲;族党闻之,长幼莫不和顺。夫以一器之成而功化之敏有至于此,则磬之尚声可知矣。”陈旸撰,张国强点校:《〈乐书〉点校》卷四十九《周礼训义·磬师》,中州古籍出版社2019年版,上册,第247页。。那么吕氏石磬是否体现出父子长幼之别呢?

随葬石磬的6座墓,除吕大钧墓外,均下葬于1100年或之后,整体上看,“大”字辈(父辈)的石磬尺寸要大于“山”字辈(子辈)石磬,但在“大”字辈内部,4件石磬并没有按照长幼形成规律性特征,如年纪最长的吕大忠墓石磬又小又薄,且铭文简略。吕大圭为嫡长子,为同辈中最长者,但他墓中石磬也并非最大(根据发掘报告,吕大钧墓出土石磬最大最厚)。可见,吕氏石磬大体上体现出辈分之别,但并未根据长幼作特别区分。

吕大临在《礼记解》中解“立则磬折垂佩”时也提到磬折示尊卑,并进一步指出君臣恭敬之礼:“君臣授受之节也,如前所谓‘尊卑垂帨’也,凡授受者,尊卑皆磬折,故垂佩也。然臣当加恭于君,故有佩倚、佩垂、佩委之差也……”[2]吕大临等著,曹树明点校整理:《蓝田吕氏集》,第41页。从这段文字来看,吕大临认为磬折所体现的恭敬为君臣授受之礼,尤其是臣对君的恭敬,这与文献中所记载的吕大临登进士而不仕的形象形成某种张力。另外,部分吕氏成员如吕大雅和吕义山墓石磬铭文中均流露出对于墓主官位低微的遗憾,如“然而位不阶于八品”“有四德而位不过县大夫”,随葬仿古器的墓主均为文散官,位居八品,官阶不高。由此,吕氏随葬仿古石磬,在礼乐象征之外,磬曲折之貌隐喻了墓主谦恭之德,有着士人恭敬的深层意涵。

四、温润而良,清越以长:磬之质地与音声

除磬折之貌外,吕氏石磬另一直观的特征为表面所刻铭文,部分铭文几乎布满器表。北宋文人间流行题写之风,如器物题铭、题壁和书画题跋等。吕氏石磬上铭文进一步强调了石磬的特质,即形制、材质和音声。前文已讨论了“诎而不肆”与磬折之貌。铭文还以“凛然其质,温润而良”强调磬之质地;以“声中林钟”“亮乎其声,清越以长”突出磬之音声。磬上刻铭见于商代,但多较简短[1]如北京故宫博物院藏出土于安阳殷墟的三具编磬上刻有“永启”“永余”和“夭余”,常任侠认为是歌唱舞蹈之意。参见常任侠:《古磬》,《文物》1978年第7期。,刻有长篇铭文的石磬见于春秋大墓,一般用于纪事[2]如陕西省凤翔县南指挥村秦公一号大墓出土的多枚石磬,参见王辉等:《秦公大墓石磬残铭考释》,台湾《“中央研究院”历史语言研究所集刊》1996年第67本第2分。,吕大临《考古图》所记“造磬”上也刻有长篇铭文,有学者提出造磬可能出自春秋一代秦公夫人墓内[3]参见李学勤:《秦怀后磬研究》,《文物》2001年第1期。关于造磬的年代,另有学者提出西周晚期、西周后期至春秋,乃至伪作等看法,参见李纯一:《中国上古出土乐器综论》,文物出版社1996年版,第30—64页;常任侠:《古磬》,《文物》1978年第7期。。但以铭文记录磬之特性,未见先例。

(一)质地

以石为乐器,首先与石质之坚固稳定有关,如沈括在谈及乐律时曾指出,“‘乐器须以金石为准,若准方响,则声自当渐变。’古人制器用石与铜,取其不为风雨燥湿所移,未尝用铁者,盖有深意焉”[4]沈括撰,金良年点校:《梦溪笔谈》之《补笔谈》卷一《乐律》,第279页。。

自古制磬有专门之石,最为著名的要数磬石山的灵璧石,《尚书》所记古徐州的泗滨浮磬[5]孙星衍撰,陈抗、盛冬铃点校:《尚书今古文注疏》卷三,中华书局2004年版,第156页。即出于此。磬常以“石之似玉者为之”[6]王舆之:《周礼订义》卷七十六,永瑢、纪昀等编《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版,第93册,第33页。,故多为青石材质,吕氏石磬即延续了这一传统。吕氏所处的关中地区自唐代始便是出产磬石的重要区域,陕西耀州隋唐时称华原,白居易曾作诗记录华原磬取代泗滨磬[7]白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷第三,中华书局2006年版,第294页。。《陕西通志》记载西安府耀州磬玉山:“山出青石,唐天宝中取为磬,遂废泗滨磬。”[8]赵廷端修,马理、吕楠纂,董健桥等校注:《陕西通志》卷之二《西安府·耀州》,三秦出版社2006年版,第83页。尽管考古报告据吕大雅墓石磬铭文“斫南山之石兮以创此器”提出吕氏石磬就近取材于终南山,但蓝田距耀州100多公里,且吕氏墓中出土大量耀州窑瓷器,因此亦不排除吕氏制磬受到耀州出产青石为磬的影响。

具体到吕氏石磬,吕大圭墓石磬铭文“凛然其质,温润而良”直接指出磬之质地,“凛然”状磬石之风骨,“温润”指磬石透明润泽之质,宋代品石著作《云林石谱》中常用“温润、坚润、清润”[9]杜绾对石的品评赏鉴,参见杜绾等著,王云等整理校点:《云林石谱》(外七种),上海书店出版社2015年版。等语评价优质之石,并比之如玉,吕大圭墓石磬自名“玉磬”,应与温润如玉的观念有关。吕大临在解子贡问孔子“君子贵玉”时亦强调“温润而泽”为玉石之精髓,并比之如君子之仁[10]吕大临等撰,陈俊民辑校:《蓝田吕氏遗著辑校》,中华书局1993年版,第418页。。因此,“凛然”和“温润”既为磬石的特性,更寓有墓主风节不可屈和温良之意。

(二)音声

与“温润”并列的另一宋人品石标准为“清越”[11]参见前引杜绾和吕大临语。,“清越”为磬之音声,又与制磬之材质——石密切相关,较早出于《礼记》[12]“夫昔者君子比德于玉焉:温润而泽,仁也,缜密而栗,知也,廉而不刿,义也,垂之如队,礼也,叩之,其声清越以长,其终诎然,乐也。”孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》卷六十一,第1466页。,“清越”亦为吕大圭墓石磬铭文的重要内容。磬作为乐器,最为重要的特性是其音声,如《诗经》记“钟鼓喤喤,磬筦将将”,吕氏石磬铭文中的“清越”和“林钟”均指音声。

“清越”指乐之音色,与“浊”相对;“林钟”为音律,属音高范畴。周人十分重视乐音,如《国语·周语》记周景王欲将无射钟熔化,铸大林钟,单穆公劝周景王“耳之察和也,在清浊之间,其察清浊也,不过一人之所胜”[1]左丘明撰,徐元诰集解:《周语下》,《国语集解》,中华书局2002年版,第108页。。历代演进中,二者在传载本意的同时,亦衍生出深层意涵。吕大圭墓石磬铭文“亮乎其声,清越以长”,突出磬音之“清越”。

清浊本为乐音音色之辨,古人贵清,音之清越一方面如前文所述,与材质密切相关;另一方面,儒家观念中将君子比德如玉,并十分推崇玉声之“清越”。尽管自古玉磬与石磬有别,如杜佑《通典》记:“凡磬,天地之神用石,宗庙及殿庭用玉。”[2]杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷一四四《乐四》,中华书局1988年版,第3册,第3687页。朱熹《诗集传》在注《诗经·商颂》“既和且平,依我磬声”一句时,曾明确指出:“磬,玉磬也。堂上升歌之乐,非石磬也。”[3]朱熹注,王华宝整理:《诗集传》卷二十《商颂四之五》,凤凰出版社2007年版,第284页。事实上,时代越晚近,二者的差异越仅留于观念层面,宋人每每谈及磬,常喻之以玉磬。对玉磬清越的推崇尤盛于两宋文人间,如苏轼曾作《玉磬》,“其清越以长者,玉也。听万物之秋者,磬也”[4]苏轼撰,孔凡礼点校:《苏轼文集》卷十九,中华书局1986年版,第2册,第559页。;赵希鹄记灵璧石“声清越如金玉”[5]赵希鹄等著,尹意点校:《洞天清禄》(外二种),浙江人民美术出版社2016年版,第31页。。吕大圭墓石磬自名为“玉磬”,并铭曰“清越以长”,或正与玉磬之清越的特质有关,体现墓主的清雅志趣和君子品节。

此外,《周礼订义》记:“石声磬,磬以立辨。惟其声之清,故动出而能辨也。”[6]王舆之:《周礼订义》卷七十六,永瑢、纪昀等编《景印文渊阁四库全书》第93册,第33页。即清越之声可为明辨,而吕大雅墓石磬铭文“辨而不流”,或为此意。

吕大雅墓石磬立沿刻“林钟庚辰六月”,股正面刻“其孤仲山斫石以林钟之磬,备物而纳诸圹中”,鼓正面刻“斫南山之石兮,以创兹器。声中林钟兮,如矩之制”(图11)。吕大雅墓石磬为其子吕仲山制作,从子吕景山撰铭,从子吕锡山、从孙吕德修和吕辅修分别作挽词,铭文中3次提到“林钟”。那么,何为林钟?

图11 吕大雅石磬铭文(线图)(图片引自陕西省考古研究院等编:《蓝田吕氏家族墓园》,第224页)

林钟为古乐十二律之一,《国语·周语下》所记伶州鸠答周景王之问时,解释了音律的作用和成因,并指出六律(黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射)和六吕(大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟)[7]“律所以立均出度也。古之神瞽,考中声而量之以制,度律均钟,百官轨仪,纪之以三,平之以六,成于十二,天之道也。夫六,中之色也,故名之曰黄钟,所以宣养六气九德也。”左丘明撰,徐元诰集解,王树民、沈长云点校:《周语下》,《国语集解》,第113—114页。,阳音为律,阴音为吕,林钟属阴音。吕氏6件石磬出土时均平置于墓中,而非悬于簨虡之上,应无实际用途,因此就吕氏石磬而言,作为音律的林钟主要为象征意义。

古时十二律常与历法相配,代表十二月份,《吕氏春秋》最早记载音律纪月,“季夏生林钟……林钟之月,草木盛满,阴将始刑,无发大事,以将阳气”[8]吕不韦编,许维遹集释,梁运华整理:《吕氏春秋集释》卷第六,中华书局2009年版,第136—138页。,指出林钟为季夏之月六月律。《史记·律书》进一步解释了六月律林钟所代表的物象,“六月也,律中林钟。林钟者,言万物就死气林林然。其于十二子为未。未者,言万物皆成,有滋味也”[1]司马迁:《史记》卷二十五《律书第三》,第4册,第1488页。,即林钟代表死亡之声。

由此,吕大雅墓石磬立沿铭文“林钟”既为乐律标识,也为历法纪月,林钟为六月律,代表死亡之声,正与石磬立沿铭文“六月”相吻合,因此吕大雅墓石磬铭文中使用“林钟”严格参照古制。以十二律纪月,是古代依月用律的具体体现,这一礼法在唐代以前主要停留在理论层面,到唐代才真正进入实践层面。北宋宫廷沿袭唐制,宫廷祭祀典礼依月律设钟磬,如政和三年(1113)议礼局上亲祠登歌之制“设十二镈钟、特磬于编架内,各依月律”[2]脱脱等:《宋史》卷一百二十九《乐四》,第9册,第3014页。。唐宋文人间亦流行这一用律方式,如韩愈“忆昨夹钟之吕初吹灰,上公礼罢元侯迴”[3]韩愈著,方世举编年笺注,郝润华等整理:《韩昌黎诗集编年笺注》卷三,中华书局2012年版,第190页。即以夹钟之吕指代二月;欧阳修《秋声赋》“故其在乐也,商声主西方之音,夷则为七月之律”[4]欧阳修著,洪本健校笺:《欧阳修诗文集校笺》,上海古籍出版社2009年版,第478页。;沈括《梦溪笔谈》乐律一节载:“天之功毕于三月,故终之以姑洗。地之功见于正月,故先之以太簇;毕于八月,故终之以南吕。”[5]沈括撰,金良年点校:《梦溪笔谈》卷五《乐律一》,第38页。

既然林钟指代死亡之声和六月,立沿上紧邻“林钟”的“庚辰”又指代什么呢?

吕大雅墓石磬上铭文记录他卒于北宋大观三年,即1109年,根据《中国历史纪年表》,北宋庚辰年只有1040年和1100年,可推断立沿上“庚辰”不是纪年,又根据《中国古代纪时考》所记纪月方法可知,六月在未,而非辰[6]张衍田:《中国古代纪时考》,上海古籍出版社2019年版,第61—63页。,因此“庚辰”也非纪月,故应为纪日。吕大雅墓石磬铭文为不同子侄分别于大观三年(1109)和大观四年(1110)所刻,从铭文内容来看,磬正面铭文中两次提到“林钟”,又根据吕大雅墓志记载“明年庚寅二月丙申举以葬”,可推测立沿“林钟庚辰六月”应为吕仲山制此器、吕景山首次撰铭时所刻,即大观三年,另石磬的制作时间应在下葬之前,也排除了“庚寅”误为“庚辰”的可能,因此“庚辰六月”为1109年6月7日。此外,石磬鼓股上铭文也均使用干支纪日。

使用干支纪日始于殷商,据甲骨文提供的纪时实物资料可知,商代中后期已经普遍使用干支纪日方法[7]张衍田:《中国古代纪时考》,第11页。。虽然“庚辰”在上(前)“六月”在下(后)的顺序似乎不符合今人书写月日的习惯,但王国维曾注意到商周时期青铜器铭文“书法先日、次月、次年者,乃殷周间记事之体”[8]王国维:《观堂集林》(外二种),河北教育出版社2003年版,第16页。。由于商至西周纪时资料残缺,目前尚难贯通后世与殷代之间的纪日干支,由延续至今的干支纪日向上逆推,准确而又连续的干支纪日可以推算到春秋时期[9]张衍田:《中国古代纪时考》,第11—12页。。吕大雅墓石磬使用干支纪日,显然亦是复古行为。除吕大雅墓石磬外,吕氏家族墓出土的其他几件刻有铭文的石磬、石敦和石鼎以及大部分墓志铭上多使用干支纪年和纪日。据墓志记载,吕大观“年十余岁读史至律历志”,可见吕氏使用的纪月和纪日方式既为复古,又有其家学传统。

结语:复古与自牧

孔子曾击磬于卫,提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,并将乐与成人联系在一起:“文之以礼乐,亦可以成人矣。”[1]皇侃撰,高尚㮡点校:《论语义疏》,中华书局2013年版,第192、359页。乐既如此重要,那么谁能通晓乐呢?《礼记·乐记》记:“唯君子为能知乐……知乐则几于礼矣,礼乐皆得,谓之有德。”[2]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》卷三十七,第982页。吕大临在解《礼记》“志不可满,乐不可极”时说:“致乐以治心,则君子未尝不欲乐也,亦使乐而不流,感动人之善心而已。”[3]吕大临等著,曹树明点校整理:《蓝田吕氏集》,第5页。吕大临老师张载认为,只有德行深厚者能通晓古乐[4]“声音之道予天地通,蚕吐丝而商弦绝,木气盛则金气衰,乃此理自相应。今人求古乐太深,始以古乐为不可知,律吕有可求之理,惟德性深厚者能知之。”脱脱等:《宋史》卷一百三十一《乐六》,第10册,第3056页。。可见在士人看来,只有君子和有德之士能通晓礼乐,而自古钟磬就是礼乐志节的核心所在。吕氏“世学礼,宾、祭、婚、丧莫不仿古”[5]参见樊氏墓志;吕大钧曾依古礼治其父吕蕡之丧,继妻种氏也依于礼治其葬祭,参见种氏墓志。陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究院、陕西历史博物馆编:《蓝田吕氏家族墓园》,第657、700页。,墓中随葬礼乐之器理所当然。尽管随葬钟磬在宋墓中并不普遍,但除吕氏墓外,南宋黄石墓随葬有铜钟[6]据墓志,黄石于绍兴八年(1138)中进士后,出任福州州学教授,继在专门培养皇室子弟的“宗学”里当教授,其墓葬规格虽然不高,但随葬有钟、壶、鼎等仿礼器,还出有玉质印章,刻有阴文“石”,这些随葬品均应与其生前身份和学识有关,参见叶红:《浙江平阳县宋墓》,《考古》1983年第1期。另有学者提出该墓出土铜器为当地儒学祭器,参见郑嘉励:《从黄石墓铜器看南宋州县儒学铜礼器》,《浙江省文物考古研究所学刊》第9辑,科学出版社2009年版,第350—359页;亦有学者提出反对意见,许雅惠指出鼎、方壶与钟不属于释奠祭器之器类,一鼎二方壶可能组合为一炉二瓶使用,作为案上的常供之器,也不排除是书斋清玩,参见许雅惠:《宋、元〈三礼图〉的版面形式与使用——兼论新旧礼器变革》,台湾《台大历史学报》第60期。,相比之下,吕氏选择磬而非钟随葬的原因从其对石磬的处理方式上得出了答案。

一方面,吕氏石磬均为“毋簨毋虡,弗击弗拊”的明器,既为貌而不用,其貌就尤为重要,而磬最为直观的特征即其形——磬折,磬折如人屈身之态,自古有谦恭之意,吕氏更以铭文“诎而不肆”作进一步解释,强调君子谦恭之德。另一方面,磬的材质——石,出于自然,为天成之物[7]“磬,石也,天成之物也。以其律为之长短、厚薄,而其声和,此出于自然,而圣人者能知之,取以为法。”脱脱等:《宋史》卷一百二十八《乐三》,第9册,第2990页。,其凛然、温润之质,既是优质磬石的特性,更寓意吕氏风骨和温良之德;同时磬制作简单,几乎不改变石的本体,因而磬声清越,有自然之妙[8]“石于八音为最重,其声出于自然,制作甚简而能不变其本体,扣之,其声清越,在自然之妙。故乐器,磬最为重。”王邦直撰,王守伦、任怀国等校注:《律吕正声校注》卷三十七,中华书局2012年版,第336页。,随葬墓中以“清越”寄寓墓主清雅和恭敬谦卑。北宋士人常将磬之特性与君子相关联,如苏轼曾以磬隐喻好友杨杰为君子[9]如苏轼曾记《杨次公家浮磬铭》:“清而直,朴而一,虽有郑卫,无自而入,以托于君子之室。”苏轼撰,孔凡礼点校:《苏轼文集》卷十九,第2册,第561页。,欧阳修、苏轼一脉文人圈十分推崇超然俗世之外、远离尘埃之气的君子雅趣,而对君子及其修为的彰显亦体现在吕氏墓石敦铭文和吕氏墓志上[10]参见胡译文:《君子之器——陕西蓝田吕氏家族墓出土仿古敦研究》,《艺术学研究》2020年第5期。。此外,吕大雅墓石磬上的“林钟”,指代六月,象征死亡之声。显然,磬石自身所具有的特性,即其磬折之形、凛然温润之质和清越之声,是吕氏选择磬而非钟进行随葬的根本原因所在。

从外部形态上看,磬石材质和音声之特性无法像磬折那样直观呈现,吕氏又将“凛然”“温润”“清越”和“林钟”题写于磬表面,强调其质地和音声特质。在器物上题写为北宋文人群体间的文化风尚,以记录事物之特性,或表达个人看法和情感。吕氏墓中,包括石磬、石敦和石鼎在内的仿古器均使用了这一题写方式,反映出鲜明的时代特征。吕氏墓随葬的多件古器(乳钉纹簋、鱼虎纹带盖小鼎和朱雀熏炉,均为被盗品)上刻有铭文“自牧”或“牧”,应取自《周易》“谦谦君子,卑以自牧”,表达自我修养之意,“自牧”与前述仿古磬铭文中对君子品节和修为的强调相得益彰。

至此,吕氏的仿古磬实践,一方面体现出磬这一礼乐重器在复古之风盛行的北宋文人语境中在象征观念层面上的转变;另一方面,也是更为重要的方面在于,反映出世代书香的蓝田吕氏,在面对北宋中后期文人复古浪潮和自身文化理想时所做出的回应和特殊的个人表达。随葬仿古石磬,既为吕氏追复古礼的一种方式,更是其君子修为的象征,既面向历史,更面向自身。

宋代文人所推崇的磬之清越,在明代文人间得到进一步发展,如明高濂《遵生八笺》卷十四《燕闲清赏笺》中引《澄怀集》:“江南李建勋,尝蓄一玉磬尺余,以沉香节按柄扣之,声极清越。客有谈及猥俗之语者,则起击玉磬数声,曰聊代清耳。一竹轩,榜曰四友:以琴为峄阳友,磬为泗滨友,《南华经》为心友,湘竹为梦友。”[1]高濂著,王大淳整理:《遵生八笺》,浙江古籍出版社2015年版,第584页。另,明代环翠堂刊《人镜阳秋》卷十二刻月夜山间唐宗室李约坐于潺潺流水之山石上,背后立一簨虡石磬,面前一猿猴,举杯饮酒,该版画旁配有文字,记载李约不好俗谈,寄情世外(图12)。可见在明代士人看来,磬是清雅的象征,磬声之清可消解猥俗之语,寄寓世外之雅兴。明清之际磬常作为清玩置于文人书房中,现存明代版画大量可见。清宫旧藏碧玉龙纹磬为当时书格中的玩器,悬于磬架作为文人雅好之物。清宫中流行的《岁朝图》《行乐图》中常见磬与戟一同出现,寓意吉庆。由此,磬从古代礼乐之重器,转而成为文人清玩雅趣的文化象征,在时代变迁中实现了文化功能上的蜕变。

图12 明代环翠堂刊《人镜阳秋》之卷十二