龙塘水闸枢纽生态鱼道过鱼孔断面设计优化

熊 晖,李小五,黄康鑫

(1.中水珠江规划勘测设计有限公司,广州 510610;2.广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司,南宁 530023)

1 工程概况

龙塘水闸枢纽工程位于海南省海口市琼山区,是一座集灌溉、供水、发电及防洪等综合效益为一体的大(2)型水利枢纽工程。

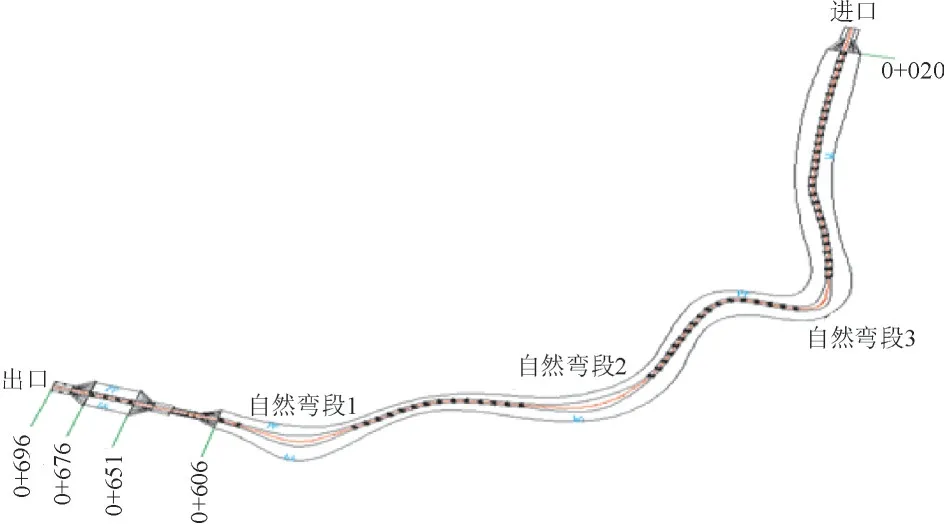

工程于1970 年动工兴建,包括左岸船闸、左右岸泄洪冲砂闸及引水闸、溢流坝、左右岸副坝。工程挡水高度6.8 m,属低水头水工建筑物,未设置过鱼设施,鱼类可通过泄水闸及溢流坝等下行,但洄游上行通道被堵死。近年来,环保与生态文明要求逐步提高,为加强水生生态系统的保护,拟于枢纽工程右岸补建生态鱼道(见图1)。

图1 龙塘水闸枢纽工程总布置图

2 鱼道初步设计方案

2.1 总体布置

初步设计鱼道方案采用天然蛮石(粒径约1.0 m)将鱼道沿程分隔成若干水池以消减上下游水位差6.8 m,形成鱼类洄游上溯的上行通道。鱼道总长度696 m,底部纵坡1/97,横断面宽3 m,鱼道水池长度即过鱼孔断面断面间距6 m,设计水深1.0 m,鱼道进口底板高程0.57 m,鱼道出口底板高程7.35 m。鱼道初步设计平面布置见图2。

图2 鱼道初步设计平面布置图

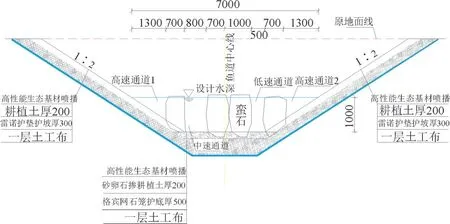

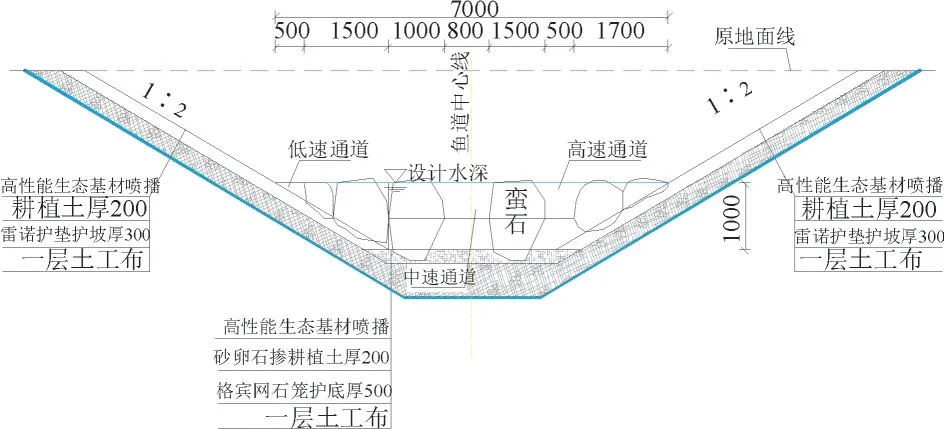

2.2 过鱼孔断面设计

过鱼孔断面设计是形成供不同鱼类所需不同流速区间的关键,关系着鱼道设计的成败。

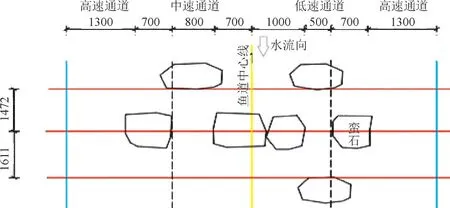

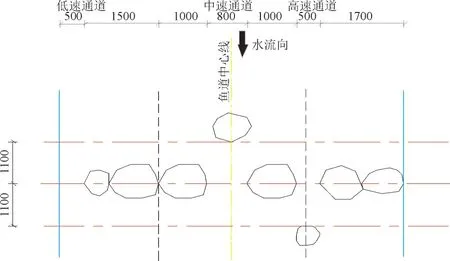

本工程所需流速区间范围大(0.18~1.20 m/s),参照相关工程经验,通过不同区域不同通道形成不同流速,满足不同鱼类不同的习性要求。初步设计方案过鱼孔断面蛮石按3 区4 通道布置,高流速通道2个,中低流速通道各1个(见图3和图4)。蛮石分别设置在横向断面的两个坡脚及中央位置,主断面蛮石阻水宽度分别为0.7、1.7 和0.7 m,相应形成两个顶宽1.3 m的三角形通道,一个宽0.8 m的近似矩形通道,一个宽为0.5 m 的近似矩形通道。为形成不同的流速通道目标,0.8 m 和0.5 m 的通道上游1.47 m 处加设辅助蛮石,同时在0.5 m 通道的下游1.6 m 处再加设辅助蛮石,形成宽1.3 m 的三角形高速通道,宽0.8 m 的矩形中速通道,宽0.5 m 的矩形低速通道。

图3 过鱼孔断面典型槽身横断面图

图4 过鱼孔断面蛮石摆放平面示意图

3 局部水工模型试验

3.1 模型设计

鱼道局部模型采用正态模型,按重力相似准则设计。根据鱼道各段的断面尺寸、试验场地、设备、供水量和仪器量测精度等要求,根据《水利水电工程鱼道设计导则》(SL609-2013),确定模型几何比尺、流量比尺、流速比尺、时间比尺、糙率比尺分别为8、181.02、2.83、1.41。

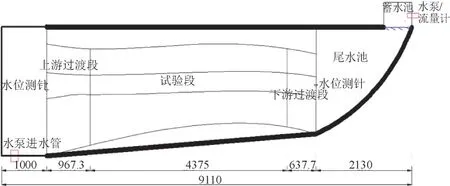

鱼道局部模型主要研究典型断面的过鱼水流条件,试验选择鱼道中部长47.8 m,底宽3 m的典型区段作为研究范围,并将其分为3段,分别为上游过渡段、试验段、下游过渡段,其中试验段长4.375 m,设计方案包括6 个蛮石断面和5 个过鱼池,各蛮石断面相距87.5 cm,底坡1∶97,相邻水池水头差9 mm。模型布置见图5。

图5 模型布置图

3.2 试验方法

研究鱼道在设计水深1 m,模型12.5 m 时的水力条件。由于局部模型主要目的是实测各方案流速流态,进行蛮石断面摆放方案的比较,择优选择,流量不起控制作用,故无实测流量。模型放水后,用进水阀和上下游水位测针控制上下游水位,确保模型中相邻鱼池的平均水头为9 mm,水深12.5 cm。待水位稳定后用旋桨式流速仪实测蛮石各摆放方案下主要过鱼孔断面流速。

3.3 试验结果

3.3.1 初步设计方案

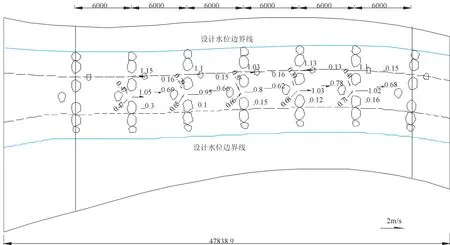

初步设计方案鱼道局部模型过流流态见图6,鱼道典型段的过鱼池表层流速见图7。由图7可知,主要蛮石断面上左岸三角形高速通道的流速在1.8 m/s左右,右岸三角形高速通道的流速在1.65 m/s左右,中速通道的流速在0.9 m/s 左右,低速通道流速在1.0 m/s,过鱼池中部中速通道的下方流速在0.6 m/s左右。

图6 初步设计方案鱼道局部模型过流流态

图7 初步设计方案局部模型表层流速

从物理模型的表层流速实验结果来看,高速通道的过鱼孔断面流速偏大,已超出主要过鱼对象及我国鱼类的极限流速,中速通道的流速反而高于低速通道流速值,并未达到预测的设想目的。另外,初步设计方案中过鱼主通道布置在两边,其宽度达1.3 m,本工程的重点过鱼对象是日本鳗鲡、花鳗鲡等游泳能力较弱的鱼类。根据相关研究,鳗鲡是一种具有明显的边缘导向型鱼类,它会沿着建筑物的边界向上洄游[1],而设计方案中两侧的过鱼通道为高速通道且流速高达1.8 m/s,这对于鳗鲡来说是无法克服的流速障碍,综上所述有必要对初步设计方案进行优化。

3.3.2 优化方案

根据《水利水电工程鱼道设计导则》(SL 609-2013)要求,仿生态鱼道底坡应根据主要过鱼种类特性具体确定,宜为1∶100 至1∶20。鱼道主要过鱼种类为四大家鱼、花鳗鲡及日本鳗鲡,其洄游流速相对较小,设计方案中底坡定位1∶97 是较为合理的,无需进行优化。针对设计方案中出现的流速过大问题,主要考虑从过鱼池长度与蛮石断面摆放形式进行优化。蛮石摆放过程中,为达到不同流速通道要求,需要加设辅助蛮石,而蛮石的增加直接改变了鱼道的阻水程度,相应粗糙度改变,需要不停地调整水位、糙率与流速三者的关系,最终达到理想的过鱼孔断面流速。

(1)优化方案结构形式。经多方案对比,推荐方案为将过鱼池的长度由7 m 调整为6 m。在试验段共有7 个蛮石断面、6 个过鱼池,底坡不变,每个水池的水头差为0.062 m。将蛮石断面的过鱼通道改为3区3通道,高中低流速通道各一个,高速通道布置在左岸宽0.5 m,中速主通道布置在断面中心处宽0.8 m,低速通道布置在右岸,是一个宽为0.5 m的三角形过鱼孔断面。在此基础上,为达到梯级流速的过鱼孔断面要求,在中速通道上游1.1 m 处以及低速通道下游1.10 m处加设辅助蛮石,蛮石粒径分别为0.8、0.5 m,各断面蛮石的摆放形式相同,蛮石高度均保持1 m 以上。优化方案中,过鱼孔断面面积占整个过水断面面积的26.8%,优化结构形式见图8、图9。

图8 优化方案过鱼孔断面典型槽身横断面图

图9 优化方案典型槽身断面蛮石俯视图

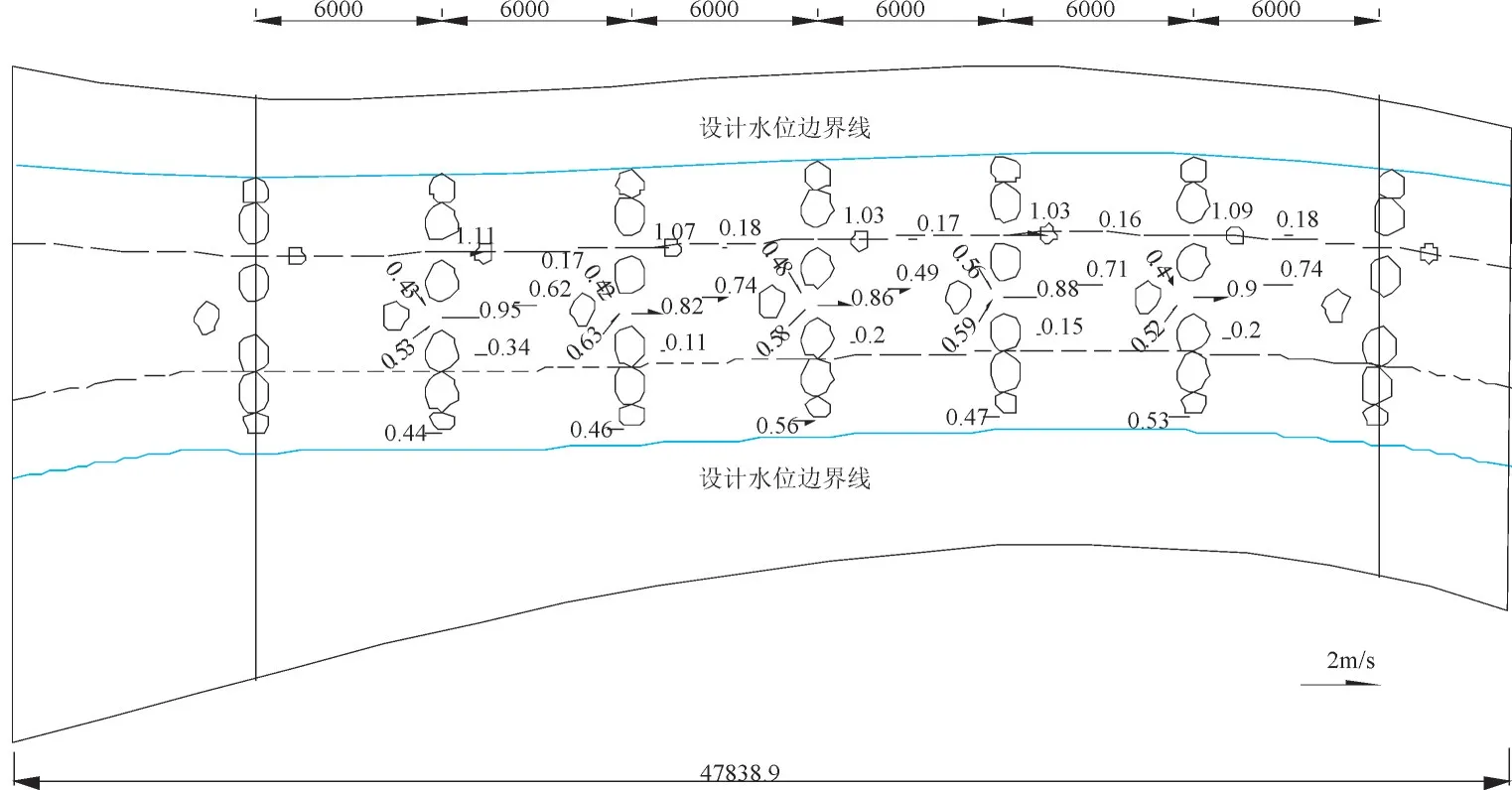

(2)优化方案流速流态分布。优化方案鱼道局部模型过流流态见图10,鱼道典型段过鱼池表层、中层、底层流速分别见图11~13。

图10 优化方案鱼道局部模型过流流态

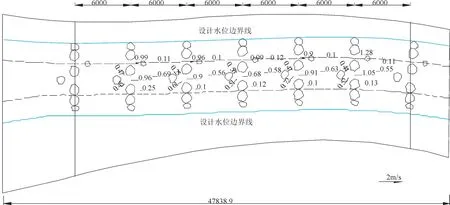

由图11 可知,优化方案布置下,水流在各蛮石断面处形成了较为明显的3 条通道,并将过鱼池分为两部分,除右岸蛮石处有小范围回流,池中未见明显回流,对鱼类的上溯不会造成影响,其中A和B的区域流速较小,一定程度上可为鱼类提供休息空间。在距离水面深3、8、12 cm处分别测试主要过鱼孔断面的分层流速,低速通道由于水深较浅未测中下层流速。表层流速中,过鱼池的流速分布在0.10~1.2 m/s 间,低速通道的流速分布在0.44~0.50 m/s,中速通道的流速值分布在0.82~0.96 m/s,高速通道分布在1.03 ~1.11 m/s,形成了3个梯度的流速通道,辅助蛮石形成的通道流速范围均在0.40~0.63 m/s,池中部位于中速通道下的流速为0.49~0.74 m/s,其它部位的流速在0.2 m/s左右。

图11 优化方案局部模型表层流速

由图12 可知,中速通道的流速范围为0.8~1.05 m/s,高速通道的流速范围1.03~1.05 m/s,同样实现了不同梯级的流速通道,辅助蛮石形成的过鱼孔断面以及池中的流速均在0.8 m/s以下,不会对鱼类的洄游产生影响。

图12 优化方案局部模型中层流速

由图13可知,中速通道流速范围0.68~1.05 m/s,高速通道流速范围0.9~1.28 m/s,除个别点外,中高速通道的流速差别不大,二者流速较为相近,其它测点的流速均小于0.8 m/s。

图13 优化方案局部模型底层流速

4 结语

综上所述,优化方案下过鱼池的过鱼通道能够形成不同的流速级别,可供具有不同游泳能力的鱼类通过,并且中高低流速通道的设计符合工程主要过鱼对象的生物洄游习性,低速通道靠右岸解决了鳗鲡这一较为特殊的鱼类洄游问题,宽度为0.8 m的最大通道流速范围处于我国大多鱼类如四大家鱼的克流范围,是普通鱼类的最佳洄游通道,而少数游泳能力较强的鱼类也可从左岸的高速通道越过阻碍,因此优化后方案为最终推荐方案,可供鱼道整体模型试验及鱼道设计选用。本文仅探讨局部水工模型试验在过鱼孔断面调整和优化中的作用,不涉及鱼道整体水工模型试验与数值模拟试验,相关工作应继续开展。