长笛协奏曲《古道映辉》作品解析与演奏诠释

□李阳

《古道映辉》是中国第一首长笛与乐队的协奏曲。此曲对中国长笛作品的发展、传承有着重要的意义。作为首演本作品的长笛演奏员,笔者将对该作品进行具体分析,并从演奏者的角度诠释作品中长笛演奏的技巧。

一、《古道映辉》的创作背景和作曲家介绍

《古道映辉》创作于2017 年,是由宁夏演艺集团歌舞剧院委托张小平教授所创作的一首具有宁夏特色的长笛协奏曲。此曲曾代表宁夏歌舞剧院参加了2017 年由西北五省文联共同主办的“第四届中国西北音乐节”的演出,笔者作为演奏者,也荣获了最佳表演奖。近几年,在不断的练习和舞台演奏过程中,笔者对此曲的理解和认知也不断提升,同时在多位作曲家的指导下,收获颇丰,萌生出创作作品分析之念,记录下自己的感悟,根据自身的理解对作品加以诠释,留作资料以备后查,同时方便与同行交流。

张小平教授是中国长笛演奏家、国家一级作曲家,1982 年毕业于西安音乐学院,1986 年进入上海音乐学院学习作曲,现任上海同济大学设计与传媒学院音乐表演专业教授,硕士研究生导师。作为一名优秀的长笛演奏家,张小平教授先后出版过许多长笛教材。《古道映辉》展现出了张小平教授对家乡的热爱之情。

长笛是世界上较早诞生的木管乐器之一,它的音色甜美、细腻,演奏技法简单、灵活、独特,属于管乐中的高音乐器。长笛在独奏、室内乐和交响乐等表演形式中占有非常重要的地位。长笛是较具灵活性的木管乐器之一,它能够吹奏出琶音、颤音,特别擅长演奏快速的断音和同音重复。吐音在长笛的演奏中占据了重要的位置,吹奏口型及舌头和手指的灵活运用则在长笛吐音吹奏过程中发挥着极其重要的作用,长笛的这些特点加上交响乐队的烘托,能够准确表达出作品丰富的内涵。长笛于19 世纪末20 世纪初传入我国,距今已有一百多年的历史,特别是在20 世纪80 年代,我国的长笛得到了巨大的发展。各国来访的长笛大师带来了娴熟的演奏技巧和委婉动听的乐谱,我国的长笛由此进入了一个新的发展阶段。近年来,越来越多的人开始重视长笛,国内很多长笛演奏家脱颖而出。长笛继钢琴和小提琴之后,成为我国音乐界的一种流行乐器。长笛独奏作品大多是西洋乐曲,我国作品很多改编自传统曲目,本次张小平教授创作的长笛协奏曲是难得的精品,为我国的长笛作品画上了新的一笔,也留下了宝贵的音乐资料。

二、《古道映辉》的作品结构分析

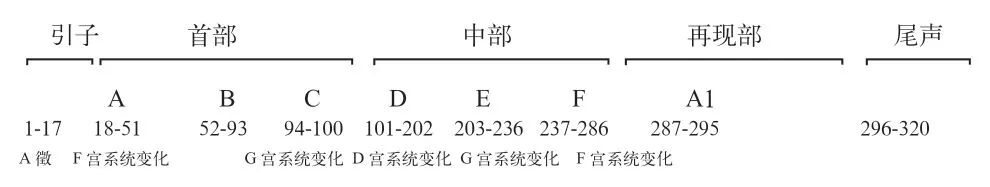

《古道映辉》这首长笛协奏曲是带有引子和尾声的复三部结构,内部结构变化丰富、严谨。长笛独奏部分与乐队的写作风格是模仿西方古典协奏曲的写作模式,同时又不失中国古典音乐的结构魅力。作曲者将这两种音乐思维较为完美地综合到一起,表达丝路风情,显示了较好的创作功底和丰富的艺术想象力。

1~17 小节是作品的引子,第一阶段是乐队在恬静的弦乐四度音程上将作品安静地引入,木管组快速的音型由低音区冲向高音区,用音阶的形式表现出沙丘被大风暴肆虐的景象。第二段由长笛独奏以四、五度音程为框架的方式进入,旋律中带有大量装饰音,以西北民歌音调为主,乐句快速而轻盈。弦乐队依然是安静的持续音织体,木管是短小的三连音音型的同度重复,与独奏中小短句在音乐形象上配合默契。

乐曲主体的第一部分为并列单三部曲式,18~51 小节为A 乐段,独奏乐器在弦乐震音与竖琴空灵的伴奏下开始了音乐的主要乐思,富有浓郁西北味道的四小节主题旋律经过了三次变化反复,在大提琴的对位声部提高八度重复了一次,这时弦乐队织体开始快速走动,木管组快速连音、颤音与旋律作呼应,音乐情绪由安静的叙事开始变得积极。

B 乐段式第一主题阶段的转折阶段,分别由带有重复和变化的四个乐句构成。独奏由呈示性的歌唱旋律开始而后发展为音型旋律,旋律是以第一乐段中的旋律为骨架装饰而成,弦乐队是由带有同音反复的分解和弦织体构成,纵向上按密集排列。竖琴使用分解和弦织体和木管组有规律短小的平行三度分解和弦乐织体在节奏上相互补充,形成活跃的节奏问答感。

C 段的速度开始变慢,这段中独奏旋律的发展模式以变奏思维为主,整体情绪是弦乐队六连音分解和弦织体和木管三连音织体的快速动态与独奏旋律短、长相间的较为自由的风格形成了紧拉慢唱的对比。在101~110 小节处,音乐情绪在弦乐组旋律、木管组重复弦乐和铜管组稳定的和声推进中达到了第一次高潮。

整个呈示部虽然使用了并列乐段写法,音乐的情绪层层推进,独奏、弦乐组、木管和铜管组织体都在变化和推进,但是音乐情绪依然相对稳定。本段采用了和声结构被拉长的处理方式,整体音乐旋律还是由主题的动机出发,之后使用了大量重复、模进与变奏的写作手法,写作素材单纯、统一,为下一段音乐的进一步展开做了良好的铺垫。

中部依然是并列三部曲式,前两部分是快板乐段,第三部分是抒情优美的行板。中部的前两个部分由快板开始,旋律织体在相隔每2 小节为一次重音,整个乐队中织体变为统一的以八分音符为主要节奏模式,强调音乐的动态与行进感。作曲者运用调性平移、旋律短促与快速吐音技巧,使长笛的技巧得到进一步发挥。第三部分是描绘丝路繁华的都市景象,优美的盛唐音乐在弦乐与木管中激情流淌。作为作品的高潮部分,曲作者选择了这个歌唱性旋律显然是为了突出作品的主题思想,古道上的故事中有盛唐繁华,有对华夏文明的礼赞。

中部的音乐情绪与技术构成与前面形成了对比,音乐片段化、模式化、细碎化,呈现出新的意象,但是中部乐队整体的织体关系与音色对比以及配器布局上显得工艺化和过于模式化。

乐曲最后再现部分为变化再现,只是将主题乐段再现,相较于呈示部,在技术上有明显不同。主题过后是类似尾声的材料出现,独奏长笛快速吐音,乐队开始由低音区向高音区逐步推进至高潮,音乐在强力度下以热烈的情绪结束。

乐曲整体结构完整,结构方式合理而富于逻辑,形式与内容较为完好地结合在一起,将音乐意向流畅而生动地表达了出来。图1 是乐曲整体结构的图示。

图1

三、长笛独奏部分的旋律分析

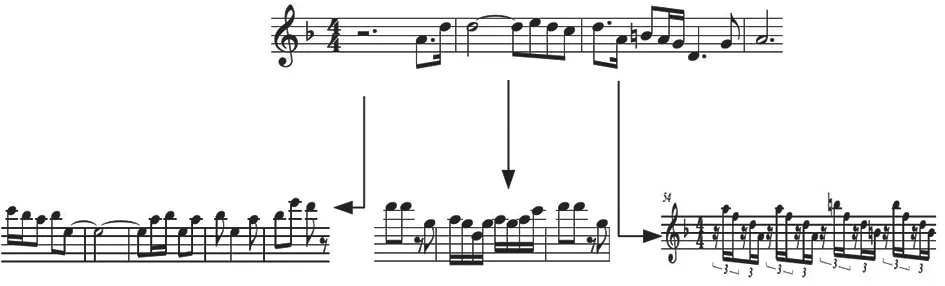

独奏乐器在协奏曲中的地位不言而喻,在《古道映辉》这部作品中,长笛的音乐材料是以主题为胚胎,运用作曲技术进行展开。A 段长笛主要乐思是在以四度音程为核心的动机基础上变化展开,其音高关系如图2 所示。

图2

曲作者通过四小节的乐句对基本乐思进行了以四度为主体的初步陈述,然后反复了三次,使主要乐思得以稳定。然后曲作者通过各种节奏与音高及演奏法的变化,使四度音程的动机变形,其主要材料关系如图3 所示。

图3

B 段行板的速度、三连音的琶音音阶和中高音区大跳音的进行,使独奏的旋律流畅而富于张力,反复两次,将B 段推向旋律的小高潮,连续长音高音的f 力度持续,展现出长笛乐曲的响亮华丽的音色,如图4 所示。

图4

长笛奏出C 段的慢板旋律是对整个第一部分的回忆与反复,进一步突出主题旋律的特点——宽广而绵长。长笛古朴浑厚的中音区带有苍凉的色彩,就像那一望无际的金色沙漠,连绵不绝。长笛明亮的高音区具有巨大张力,就像那巍峨的六盘山山脉,苍翠欲滴,松涛声如海浪一般此起彼伏。

中部段落为活泼的快板,每分钟132 的速度,大量运用长笛的吐音、重音技巧,使音乐的旋律短促而欢快,多运用于长笛的中高音区。干净的吐音与快速准确的手指技巧,凸显出长笛的华丽演奏技巧,同时对演奏者的技术水平提出很高的要求,具体如图5 所示。

图5

尾声段落为自由华彩片段,长笛独奏以三度琶音排列递进形式开始,反复向高音区推进,达到音乐的高潮。由慢至快的大段八度音程吐音,从高音区走向低音区再回到高音区结束。每分钟168 的速度将长笛吐音的颗粒性、急速性的技术淋漓尽致地展现出来。具体如图6 所示。

图6

四、配器特点分析

在引子中,弦乐队以安静的持续和声为开场,木管乐器快速的音阶与音阶片段在高音区急速流过,将音乐的情绪与风格展示了出来。在呈示段中,弦乐队以同质性织体与对位加伴奏织体为主导,与装饰性木管组一块起到背景与中景的作用。而在中部中,弦乐队、木管、铜管组使用了同步节奏的同质性织体,达到了向前行进与力度变化的效果。音色布局形成了两大色调,乐器之间的呼应、转换等,主要体现在弦乐队和木管乐器组之间。

弦乐作为乐队的主要色调起到背景和对位的作用。木管乐器组首先要与弦乐器在节奏上做配合,其次是做装饰性华彩段落,最后是重复弦乐队的和声,为乐队在纵向上增加透明度。铜管在这部作品中的使用较少,主要集中在中部,需要为弦乐、木管提供稳定的和声支持。乐队的配器特点主要是使用了晚期浪漫主义和民族主义以及中国民间乐队合奏思维的配器手法。

乐曲在结构上体现出整体开放、局部再现的特点,从音乐材料发展来看,有着变奏曲的写作思路,在音色变化、速度、织体、音乐动态上都有着不同的安排与内在的逻辑关系,这些都与音乐发展需要和长笛演奏技巧的展开紧密相关。不同段落在速度上有着鲜明的对比,在音色配置和结构关系上有着合理的配合。作品结构之间的转化合理性和中部的织体丰富性以及长笛的炫技性上需要进一步完善。本文只是对2017 年首稿演出所用乐谱的分析与总结。