基于频率域高频恢复技术的页岩气薄储层识别方法

——以四川盆地泸州地区深层页岩气为例

康 昆 杨卫宁 李文佳 李鸿明 王 梦 吕康馨

1.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西南物探研究院 2.中国石化西南石油局西南油气分公司采气一厂

0 引言

下寒武统筇竹寺组、上奥陶统五峰组和下志留统龙马溪组是四川盆地下古生界的3套优质黑色页岩,其中下志留统龙马溪组具有分布面积广、厚度大等特点,具备较好的生烃能力,是四川盆地主力烃源岩,其中志留系龙马溪组龙一11-2小层页岩是目前四川盆地川南地区页岩气勘探开发的主力层段[1]。当前,我国页岩气勘探开发已进入增储上产的关键时期,在页岩气开发中,水平井钻遇率是决定开发效果的关键影响因素。志留系龙马溪组龙一11-2小层厚度约10 m,其中黄金箱体厚度仅3~5 m。由于地震纵向分辨率受限,在常规三维地震剖面中无法识别龙一11-2小层,导致在水平井钻进中常常钻出箱体,大大影响了水平井钻遇率[2-4],进而影响页岩气开发效果。

随着页岩气地震勘探开发的深入,通过提高地震分辨率识别龙—11-2小层已成为迫切需求,在开发过程中,为了提高箱体(龙一11-2小层)的钻遇率,开展叠后高分辨处理技术研究来识别龙一l1-2小层,为水平井井位部署、井轨迹优化以及保证页岩气水平井准确入靶及钻进提供支撑[5-7]。

目前国内外针对薄层识别、高分辨率地震资料处理方面已经做了大量研究,并取得较好成效,尤其是在利用地震资料开展薄砂层识别技术和方法上已经有了很大突破。在地震处理中,有许多方法可提高地震分辨率、扩展信号带宽,如地震资料处理常用的叠前和叠后反褶积(包括地表一致性处理、反Q、谱白化等方法),精细速度分析(包括表层速度模型建立),高精度静校正及小波变换等方法都会提高分辨率。但这些方法在提高分辨率的同时通常会增加噪声,而且预期改进量小于一个倍频程(移频效应),其有效性值得进一步探讨商榷。而高分辨率地震资料处理的关键在于如何有效地拓宽信号频带范围,特别是合理的拓宽高频。只有在拓展高频成分的同时保持低频成分,并且不降低地震数据的信噪比,高分辨率处理方法才有实用价值[8-13]。

针对上述问题,本文基于频率域的高频恢复技术是一种以信号时频分解技术为基础,根据信号谐波准则,对地震信号缺失的高低频信息进行恢复的地震信号高分辨率处理技术。该方法利用有效频带内的地震信号,采用小波变换将其分解为各基频信号,根据谐波准则计算各基波的谐波与次谐波,将其回加入原小波系数中,进行小波逆变换即可实现信号缺失的高低频恢复。理论数值实验与实际资料处理均证实了该技术的可靠性和科学性,本文方法为薄储层识别提供了又一有力工具,保障了水平井优质储层钻遇率,具有较好应用和推广价值。

1 模型正演分析

四川盆地志留系龙马溪组自下而上分为龙一段和龙二段,龙一段自下而上分为龙一1亚段和龙一2亚段,根据岩性、电性特征和沉积构造的差异进一步将龙一1亚段可细分为龙一11、龙一12、龙一13、龙一14四个小层,目前页岩气开发主要目的层段龙一11-2小层的厚度都小于10 m。开展提高分辨率处理的主要目的是识别龙一11-2小层位置,为水平井轨迹设计奠定基础。

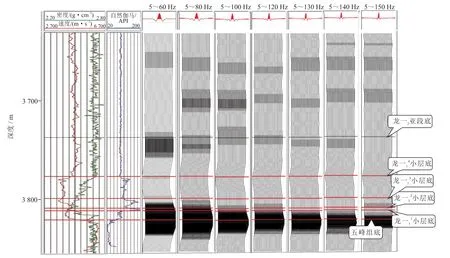

由实钻井建立的正演模型(图1)可知,龙一1亚段顶界在常规地震剖面频率段(通常为5~60 Hz)表现为一波谷反射,底界为强波峰反射。通过不断提高正演雷克子波最大有效频率,龙一1亚段顶界波谷反射逐步集中,变窄。当最大频率到150 Hz时,龙一12小层底界为一弱波峰反射,龙一14小层底界表现为弱波谷反射。

图1 LXX井储层模型正演图

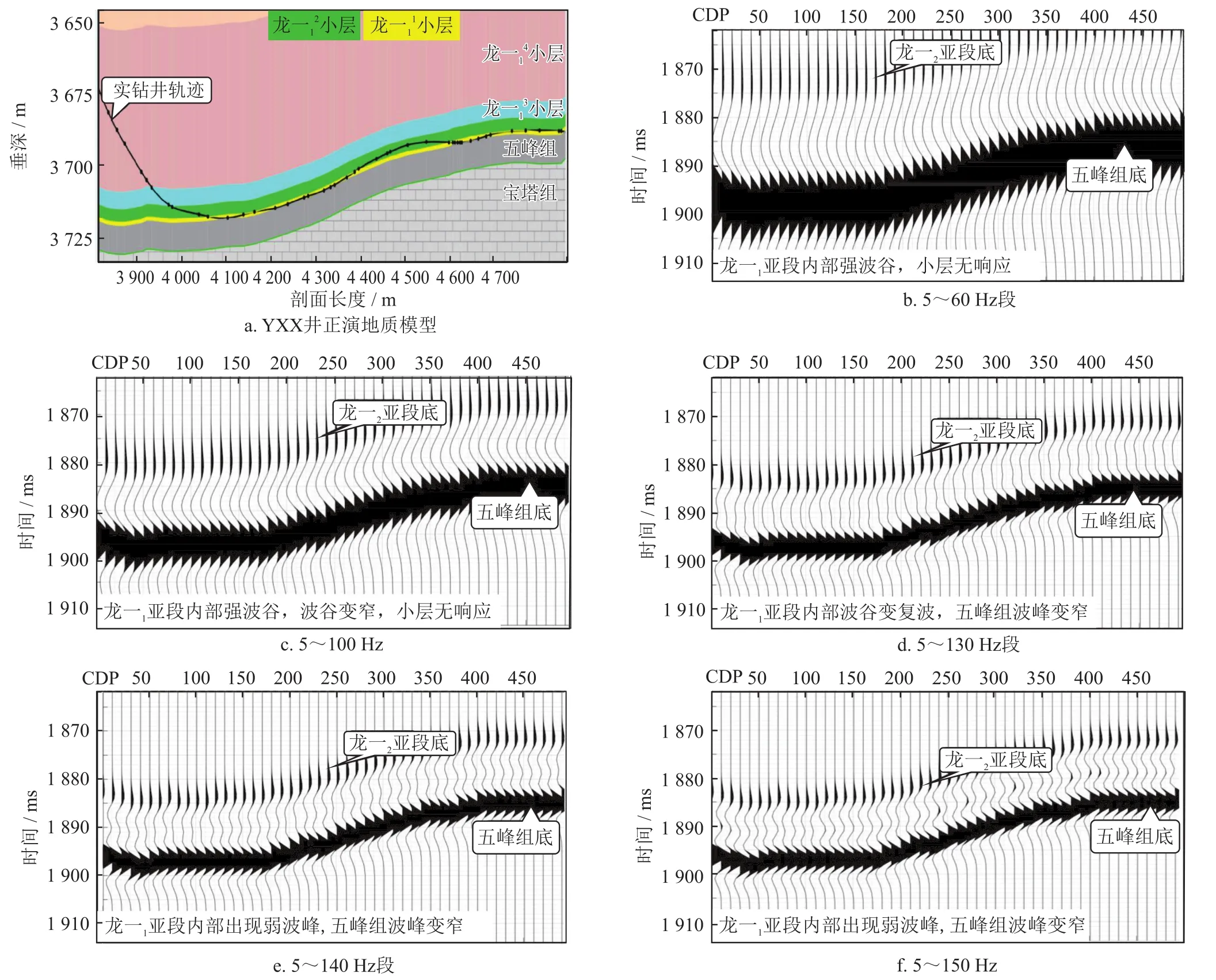

根据实际地质模型建立二维地震正演模型,由正演结果(图2)可知,当子波(雷克子波)频带从5~60 Hz逐步提升到5~100 Hz时,五峰组顶底界波峰逐步收窄,龙一1亚段整体为波谷反射,波形逐渐变窄。当子波频带提升至5~130 Hz,龙一1亚段波谷变为复波,提升至140 Hz时开始出现弱波峰反射,至150 Hz时波峰反射变清晰。同时,正演结果显示,无论地震分辨率提高多少,五峰组底界强波峰反射相位特征始终保持一致,不随频率的提高而发生改变。

图2 实钻井地质模型及不同频率段带通子波正演图

2 原始资料分析

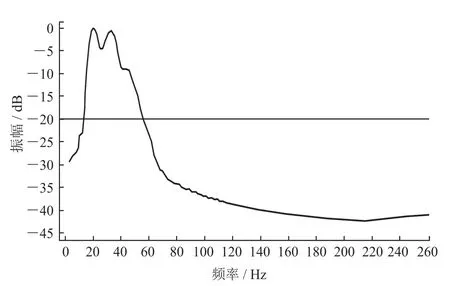

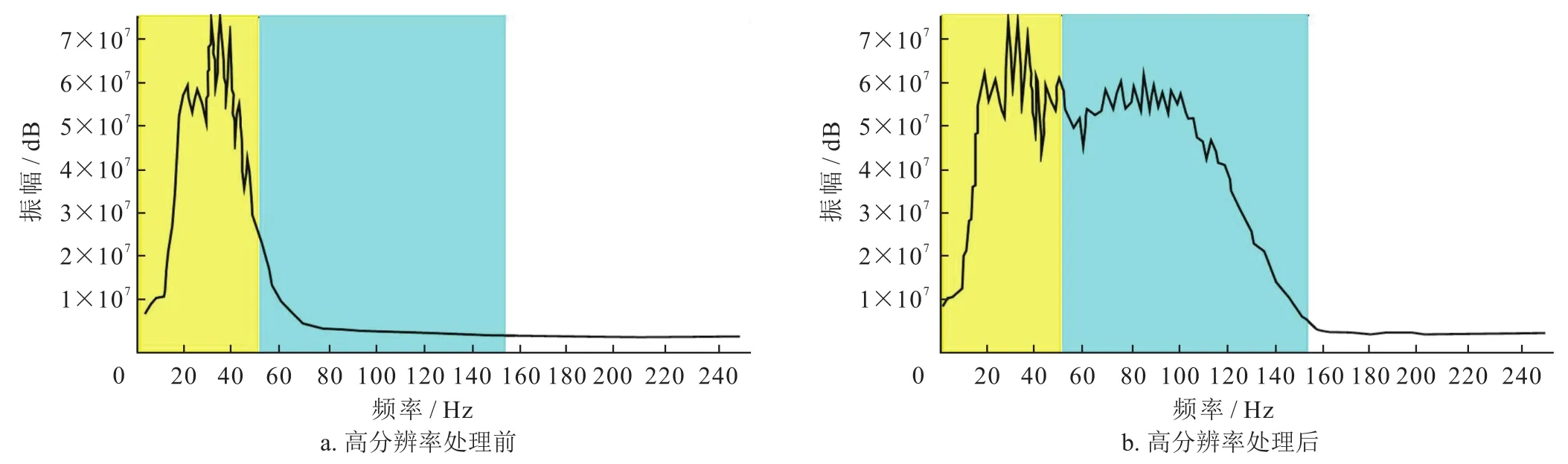

评价原始叠前时间偏移地震资料可知,本次地震资料信噪比相对较高,区域标志层地震反射特征清晰。从地震频谱来看,地震数据主频为25 Hz,有效频率介于10~50 Hz(图3),此时最大可识别页岩厚度为50 m,远远不能满足实际地质对薄层分辨的需求。

图3 目的层段地震数据频谱图

3 提高分辨率处理

3.1 方法原理

地震分辨率是地震勘探工作中获取地层细节信息的关键因素。分辨率包括纵向分辨率和横向分辨率,纵向分辨率通常是地震信号的频率函数,因而,拓展地震资料带宽问题一直是地球物理研究的重点领域[14]。

基于谐波理论的地震信号频带拓宽技术,是一种以信号时频分解技术为基础,根据信号谐波准则,对地震信号缺失的高低频信息进行恢复的地震信号高分辨处理技术。该技术利用有效频带内的地震信号,采用小波变换将其分解为各基频信号,根据谐波准则计算各基波的谐波与次谐波,将其回加入原小波系数中,进行小波逆变换即可实现信号缺失的高低频恢复,该方法为薄储层识别提供了又一有力工具[15-18]。

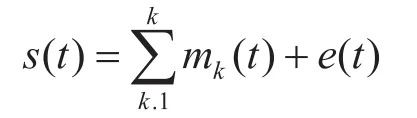

该技术主要根据傅里叶变换谐波分析原理,采用了地震信号的谐波模型:

式中s(t)表示地震信号;mk(t)代表单个时变谐波成分;e(t)表示噪声或者干扰。

利用小波变换对地震信号进行时频分解,得到一系列的基频分量。对于分解出的每一个时变谐波分量(或称为基频分量),可视为某种频率下地层反射系数的谐波分量。在已知基频分量的情况下,通过计算出基频分量的k次谐波分量,当k为大于1的整数时,相当于计算恢复了基频分量的高次谐波分量,即恢复了高频信息;当k为小于1,大于0的真分数时,相当于计算恢复了基频分量的次谐波分量,即恢复了低频信息。

3.2 处理参数试验

针对预处理后的地震数据,不断调试参数,选择既能满足薄层识别要求,又能保持信噪比的参数。通过高分辨处理参数试验,本次的地震资料最大频率提高到140 Hz,就能有效识别龙一12小层底界面。

4 可靠性分析

通过高分辨处理,获得高分辨率地震数据体,下步将进行裂缝预测、属性分析、优质页岩预测,因此,有必要研究高分辨率处理的可靠性和有效性。

本次处理采用了一套严谨的资料可靠性分析流程,从3个方面对处理结果的可靠性及有效性进行了验证。

4.1 可恢复性

处理结果不能破坏原始地震资料的有效信息,处理后的资料可以或近似恢复到原始地震资料。很多地球物理学家对地震资料的分辨率与频带的关系做了大量的研究,俞寿朋[19]对地震分辨率做了详细的论述,指出在子波是零相位的情况下,分辨率取决于频率的绝对宽度而非主频。李庆忠[20]指出不同的频率成分有不同的用处,特别强调了不能忽视低频能量对地震资料分辨率的作用。因此真正的高分辨率处理结果是高频部分能够得到提高,低频部分也能够保持,这样才是真正拓宽了地震资料的有效频带。而多数提高分辨率处理技术只注重高频部分能量的提升,往往忽视低频部分能量的保持,得到视分辨率很高的地震剖面,但由于低频能量的损伤或者相对降低,破坏了地震信息的空间连续性,不利于后续地震属性提取和反演,因此不能用于后续综合解释的提高分辨率处理是缺少实用价值的[21-22]。

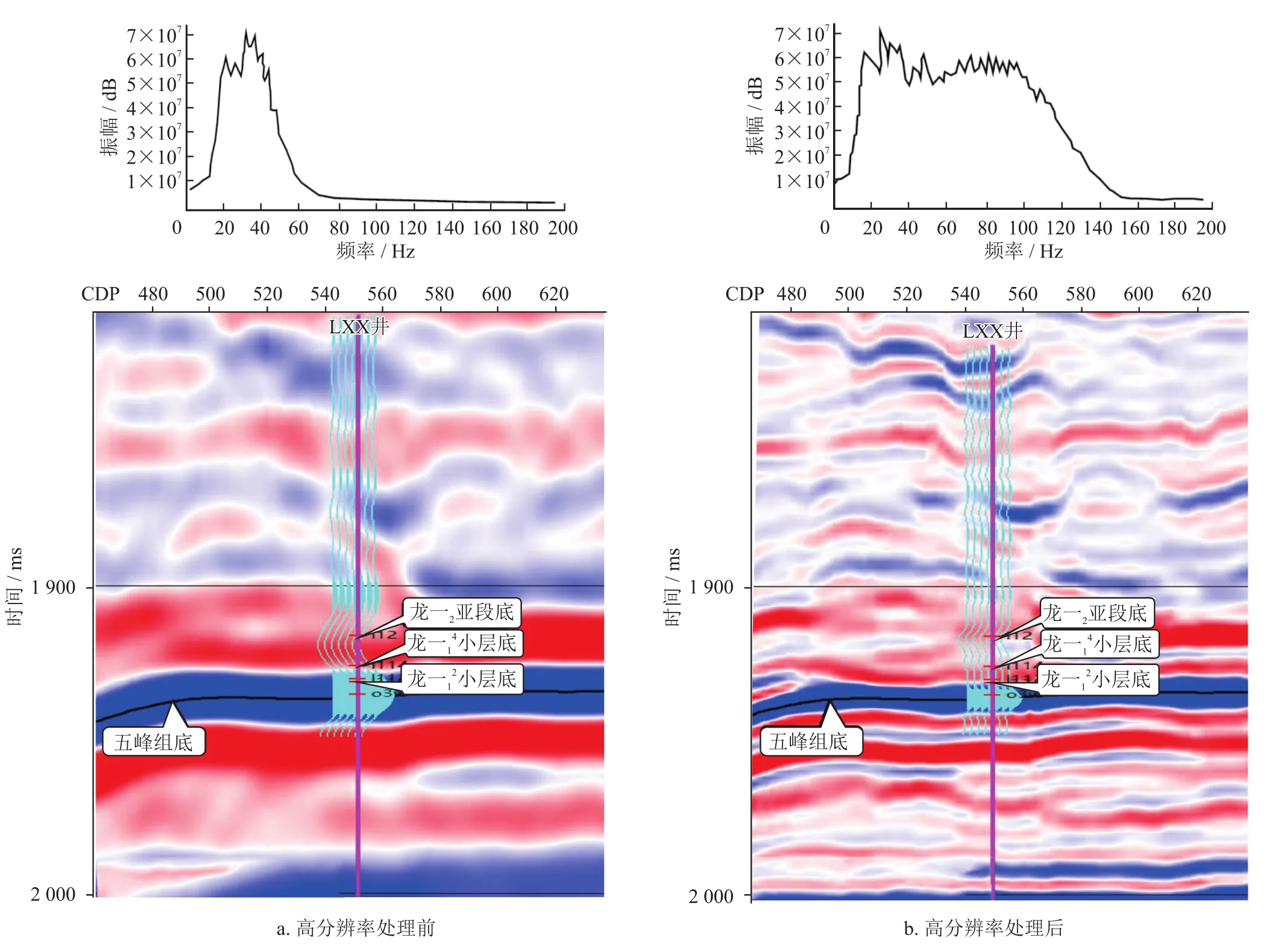

根据目的层 1 500 ~ 2 100 ms时窗内的频谱特征(图4),以原始资料的有效频宽为基础,按照2个频段(0~50 Hz中低频分量、50~140 Hz高频分量)分别进行扫描。其中0~50 Hz处理前后频谱整体形态基本一致,50~140 Hz频谱特征差异较大,处理后频谱拓宽,高频部分能量提高。

图4 高分辨率处理前后频谱对比图

对比处理前全频段数据与处理后的高频分量,处理后的高频分量较好地保持了原有地层结构信息和波组能量特征。并且在处理后的高频分量数据上可以反映出更多在原始数据上无法得到的地层细节信息。

4.2 反射波属性的保持

处理不能破坏原始地震资料中反射能量的分布特征和空间分布关系。地震反射波属性分析是检验提高分辨率结果可靠性及有效性的另一个常用手段。为此,通过对高分辨处理前后的地震数据开展瞬时属性提取与对比,验证处理结果可靠性。

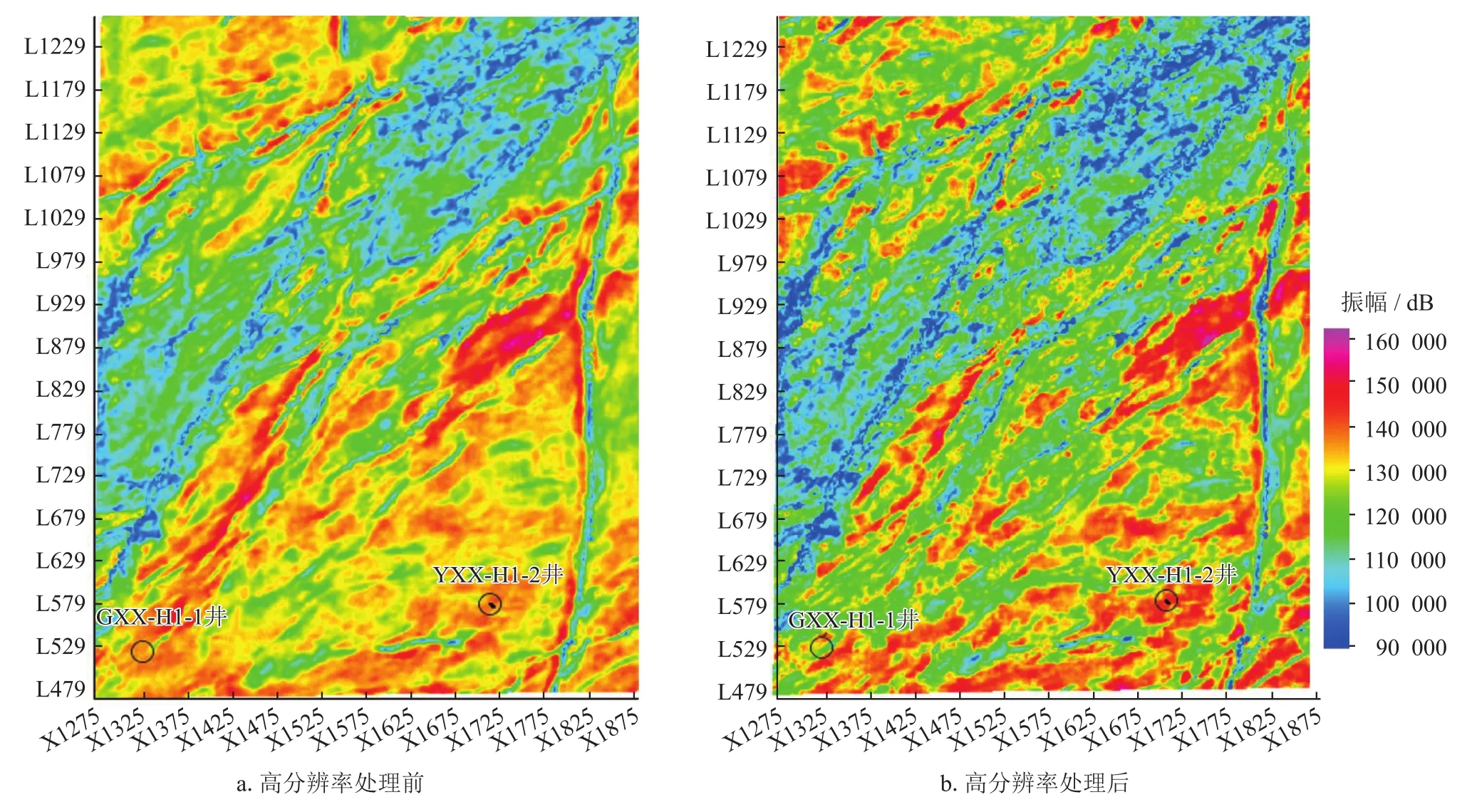

瞬时振幅属性反映了给定时刻反射信号能量大小及能量衰减情况,本次研究主要通过瞬时振幅处理前后相对振幅变化特征做对比,以确定其结果保幅性。图5为高分辨处理前后瞬时振幅对比剖面,对比结果显示,原始数据瞬时振幅在纵向上五峰组底界层位为强反射特征,下部为中弱反射特征。处理后瞬时振幅的横向相对变化特征保持不变,但分辨率提高,细节更加丰富。高分辨处理后断层边界更清晰,其瞬时振幅变化趋势也一致,表明处理结果保幅(图6)。

图5 过井高分辨率处理前后瞬时振幅属性对比剖面图

图6 过井高分辨率处理前后瞬时振幅属性对比平面图

4.3 与钻井资料的可对比性

处理结果与钻井数据可对比,通过钻井数据标定,结果吻合。图7为高分辨率处理前、后的合成记录与过井地震道对比,可见五峰组底界标志层强反射同相轴波形完全一致,仅由于分辨率提高导致其纵向宽度变窄,说明反射界面的反射特征得到很好地保持。处理前、后的波组特征(强波组、弱波组的分布)变化规律完全一致,表明处理结果未改变资料的横向保幅性。

图7 高分辨处理前后合成记录标定对比图

5 实际应用效果分析

5.1 基于高分辨率地震资料的精细储层预测

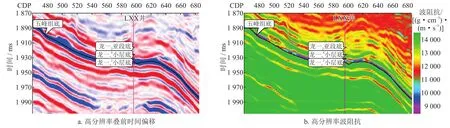

图8为过井高分辨率处理数据与波阻抗剖面图。通过标定可知,五峰组底界以下为高阻抗特征,色标表现为绿色,波阻抗值在13 500 g/cm3·m/s以上。五峰组底界到龙一11小层之间,以低波阻抗为主,其值小于 10 500 g/cm3·m/s,地震波阻抗反演色标显示为蓝色—紫红色。龙一11小层为中波阻抗特征,波阻抗值介于 11 000 ~ 13 000 g/cm3·m/s之间,地震波阻抗反演色标为红色—黄色。龙一12-4小层之间为高波阻抗特征,其值在 13 500 g/cm3·m/s以上,地震波阻抗反演色标为绿色。波阻抗反演剖面基本能区分龙一1亚段各小层,但受模型影响,地层边界模糊,部分地区清晰度不够[23-25]。

图8 过井高分辨率处理数据与波阻抗反演剖面图

5.2 基于高分辨率地震资料的微裂缝预测

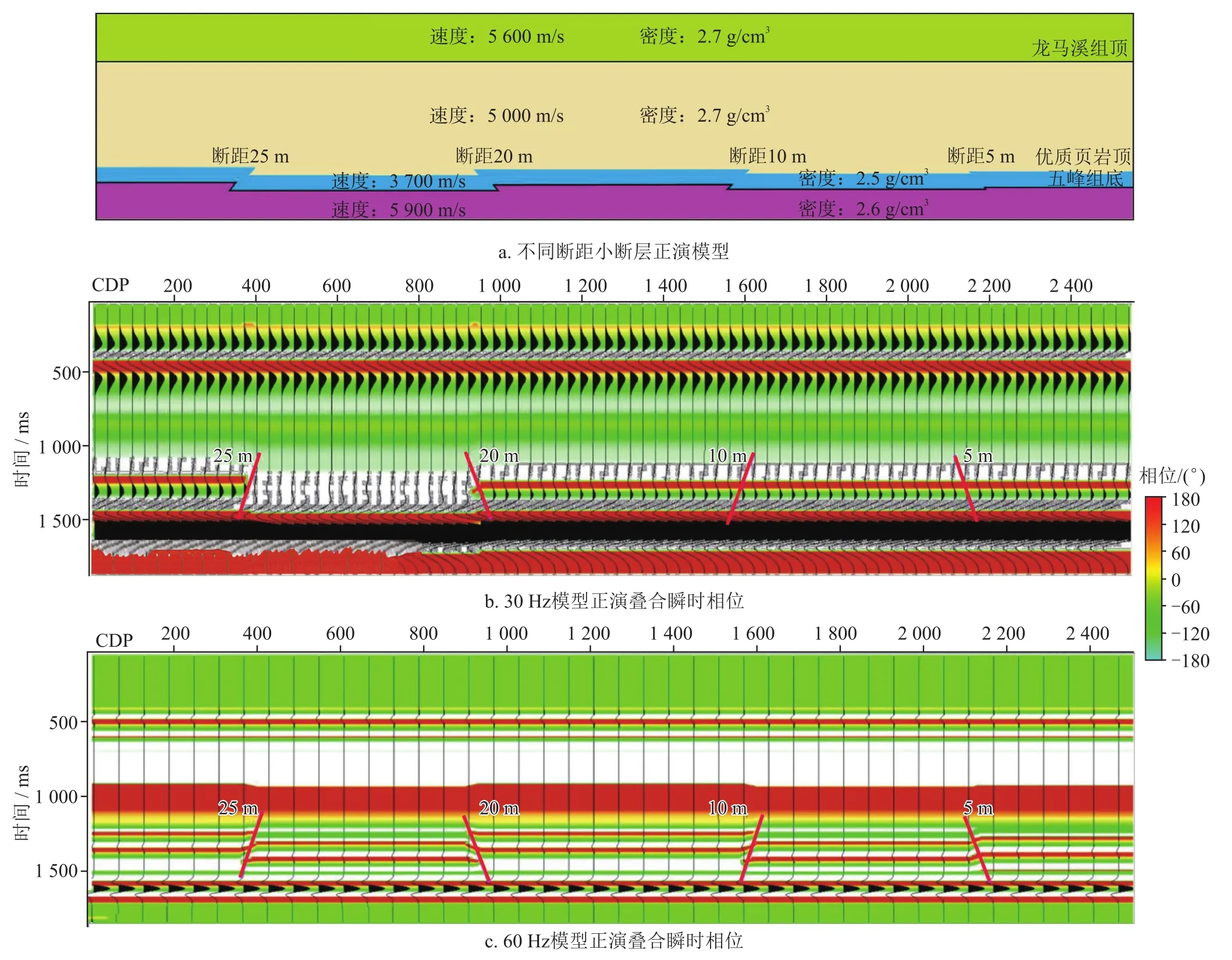

首先进行了不同断距的小断层正演模型分析,图9为不同频率正演模型叠合相位分析剖面,可知在30 Hz(雷克子波)剖面上断距为5~10 m微小断层没有任何响应,而在60 Hz(雷克子波)高分辨率处理后的剖面上相位错动明显。由此可见,可以运用高分辨率处理成果来提高微小断裂的预测精度。

图9 模型正演叠合瞬时相位剖面图

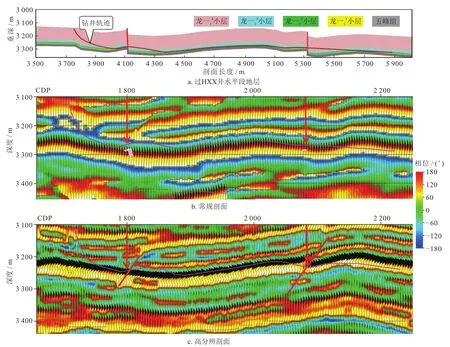

图10为过HXX井钻井轨迹及相位属性剖面图,利用高分辨率相位剖面在随钻跟踪过程中预测井深4 120 m 左右可能出现小断裂,实钻过程中在 4 115 m钻遇小断裂;井深5 310 m左右提示可能有断层出现,实钻过程中在5 315 m左右出现断层。可见高分辨率相位属性可对水平段的微断裂进行预测,对可能钻遇的断裂进行预警,为钻前评估和风险预测提供了技术支撑。

图10 过HXX井钻井轨迹叠前深度偏移叠合瞬时相位属性剖面图

6 结论

1)基于谐波成像的高分辨处理方法,能双倍拓展频宽,同时保证低频振幅信息和标志层相位不变,结果保真保幅,有利于页岩薄层识别。

2)基于高分辨率地震资料的储层预测,纵向分辨率从30 m提高到约10 m,为水平井井位部署、井轨迹设计提供了支撑。

3)利用高分辨率处理成果对水平井钻井进行随钻跟踪指导,能较好地预判微小断裂,为预防钻井事故、提高优质储层钻遇率等奠定了基础,保障了水平井优质储层钻遇率,该方法具有较广泛应用和借鉴价值。

——以吉木萨尔芦草沟组为例

——以蓬莱19-3油田为例