山西晋城盆地方言日母字的读音类型及其演变原因

原慧艳

(晋中学院中文系,山西 晋中 030619)

晋城盆地位于山西东南部,与河南接壤,是山西通往中原的重要门户。该区域方言分属于晋语上党片晋城小片、长治小片和中原官话汾河片。笔者对盆地内晋城、泽州、高平、阳城、沁水、陵川6 个市(县区)75 个乡镇方言日母字读音进行深入调查,发现晋城盆地方言的儿系字与日系字读音类型多样,演变的原动力也不同。

古日母是现代汉语方言中读音比较复杂的古声母之一。在现代官话方言中,日母字可以分为两类:一类是“儿系字”,即中古止摄开口字,如“儿耳二”等;一类是“日系字”,即中古止摄开口以外的字,如“日软人让”等。下面对晋城盆地方言“儿系字”和“日系字”分别展开讨论。

一、儿系字读音类型及分布情况

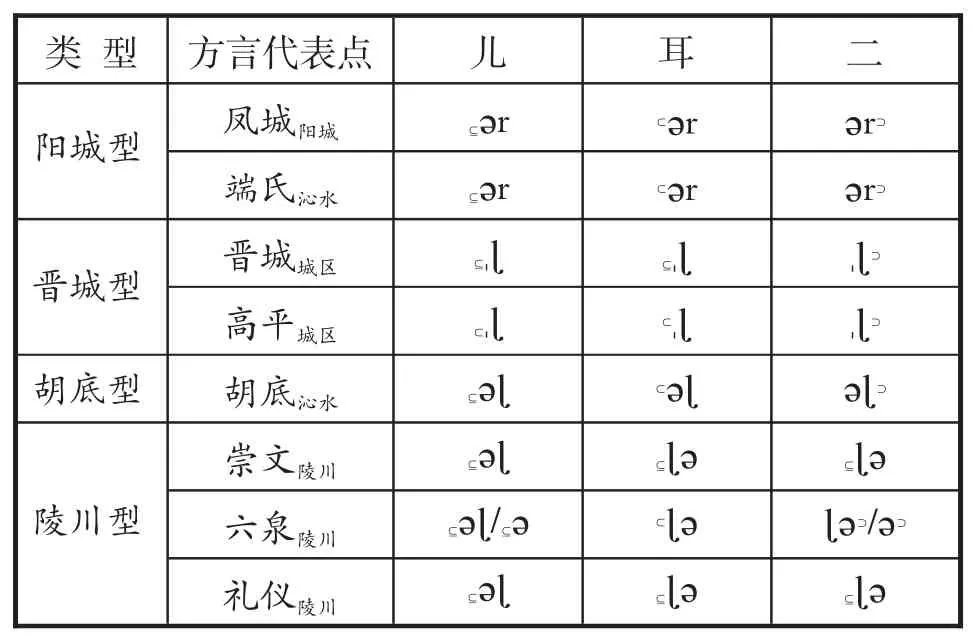

晋城盆地方言儿系字读音类型主要有[ər][ɭ][əɭ][ɭə][ə],可分为:阳城型、晋城型、陵川型、胡底型。

1.阳城型:读[ər]。主要分布在凤城、白桑、西河、寺头、町店、驾岭、润城、北留、演礼、横河、董封、河北、蟒河、东冶、芹池、固隆、次营以上属阳城,端氏、郑村、郑庄、苏庄、嘉峰、张村、龙港、樊村河、土沃、中村以上属沁水,陈区高平等 28 个方言点。

2.晋城型:读舌尖后浊边音[ɭ],发音时“舌尖下顶到龈后—前腭处,两厢漏缝”[1]。主要分布在晋城城区,周村、大阳、川底、金村、巴公、高都、晋庙铺、南村、犁川、大东沟、北义城、柳树口、下村、大箕、李寨、南岭、山河以上属泽州,高平城区、寺庄、永禄、野川、马村、神农、米山、原村、建宁、北诗、石末、三甲、河西以上属高平,柿庄、十里以上属沁水,西河底陵川等 34 个方言点。

3.陵川型:读[ɭə]或[ə]。[ɭə]音中的“[ə]是在除阻阶段带出的后衍音,并不是真正的韵母”[2]55。主要分布在崇文、潞城、附城、古郊、礼仪、杨村、六泉、马圪当、平城、秦家庄、夺火以上属陵川等11 个方言点。

4.胡底型:读[əɭ],发音时舌尖快速由[ə]上顶至前腭,可以认为[ə]是个滑音。主要分布在胡底、固县以上属沁水等 2 个方言点。

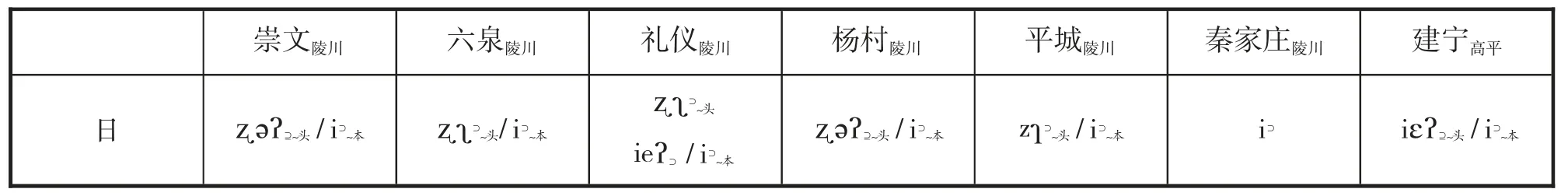

具体读音见表1。

表1 晋城盆地方言儿系字读音

虽然《方言调查字表》中“儿系字”仅有七个字,但是据《汉语方言地图集·语音卷》“儿日止开三的声韵母”图[3]205,汉语方言中“儿”有 55 种读音,可见儿系字读音的多样性。据《汉语官话方言研究》,官话方言有[ər、ɭə、əɭ、lə、l、ε、ɯ、ə、a、ɣ]10 种读音,其中[ər]有53 个点,占所列70 个方言点的75.5%,其他读音呈现出一定的地域特点。如“北部地区的山东、河北、河南等地多读ɭə、lə,西南地区多读平舌元音ε、ə、a”[4]29。

据《山西方言调查研究报告》(1993),山西方言儿系字有 7 种[ər、ai、e、ɣ、ˌl、ʐ、z]读音,其中[ər]有34 个点(包括吕梁片和汾河片的文读音),占所列42 个点的81%,主要分布在晋方言核心区域,如太原、太谷、平遥、孝义、临县、五台、代县、长治和霍州、运城、吉县、闻喜等。其他读音形式基本分布在边缘地带或白读音,如汾河片白读音的[z]/[ʐ],和顺、平顺、长子的[ˌl][5]。

晋城盆地方言儿系字读音有 5 种[ər、ɭ、əɭ、ɭə、ə],其中[ər]有 28 个点,仅占 75 个方言点的 36%;[ɭ]和[ɭə]有 45 个点,占 60%。可见该区域儿系字读音的主体类型与官话方言和山西方言明显不同,体现了交界地带方言的语音特点。这一语音形式在山西方言比较少见,但在与晋城盆地地域相连的河南方言以及山东、河北方言广泛存在。如:[ɭ]音:鹤壁、滑县、获嘉、鲁山、禹州、镇平以上属河南,聊城、成武、新泰、滕州以上属山东,冀州、隆尧、平山、武强、永年、赞皇以上属河北。[ɭə]音:山东的淄博、诸城、章丘、夏津、潍坊、日照、临朐、利津、桓台、肥城等[3]205。

二、日系字读音类型及分布情况

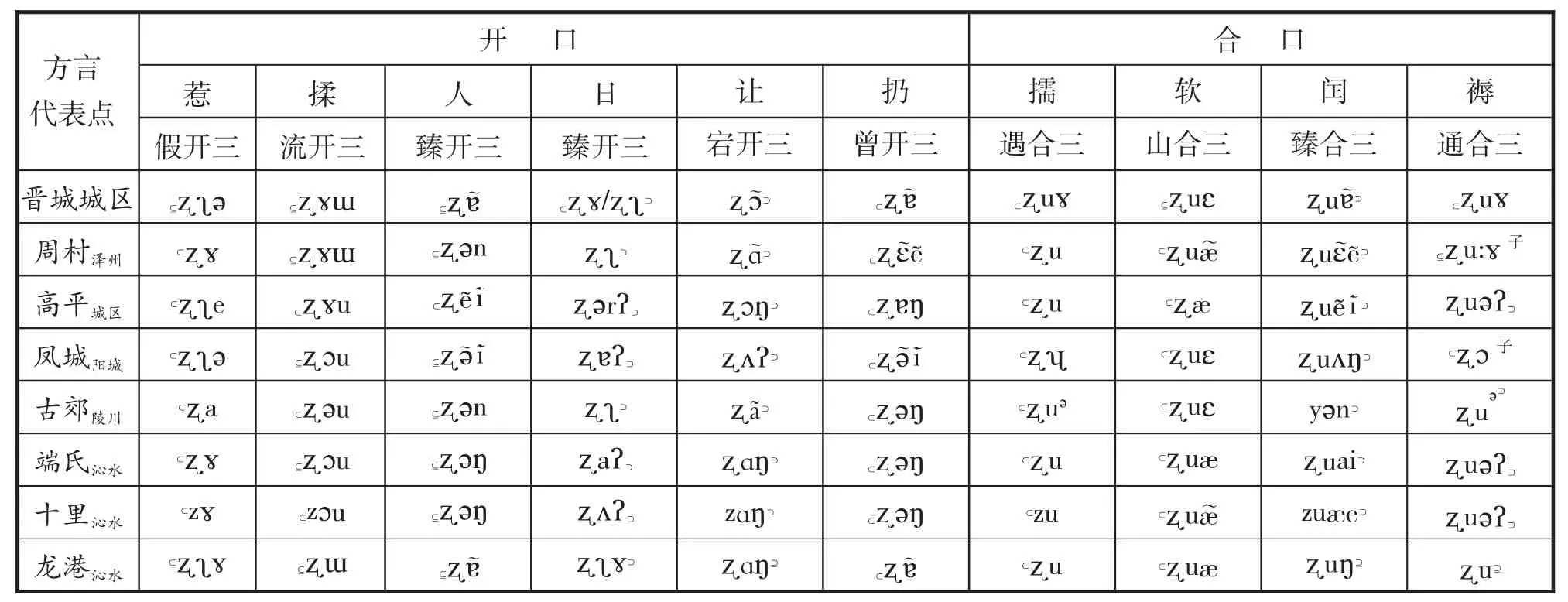

晋城盆地方言日系字读音类型主要有[ʐ][z][l][Ø],可分为:晋城型、蟒河型、陵川型。

1.晋城型:读[ʐ]。主要分布在晋城城区,周村、大阳、川底、金村、巴公、高都、晋庙铺、南村、犁川、大东沟、北义城、柳树口、下村、大箕、李寨、南岭、山河以上属泽州,高平城区、寺庄、永禄、野川、马村、神农、陈区、米山、原村、北诗、石末、三甲、河西以上属高平,凤城、白桑、西河、寺头、町店、驾岭、润城、北留、演礼、横河、董封、河北、东冶以上属阳城,端氏、郑村、固县、嘉峰、柿庄、十里、张村、龙港、樊村河、土沃、中村以上属沁水,古郊、马圪当、附城、西河底以上属陵川等 59个方言点。见表2。

表2 晋城型日母字(日系字)读音

由表2 可见,十里方言日系字平舌音[z]与卷舌音[ʐ]混读,该点知庄章组声母亦如此。

2.蟒河型:读[z],主要分布在蟒河、芹池、次营、固隆以上属阳城,胡底、郑庄、苏庄以上属沁水,夺火陵川等 8个方言点,见表3。

表3 蟒河型日母字(日系字)读音

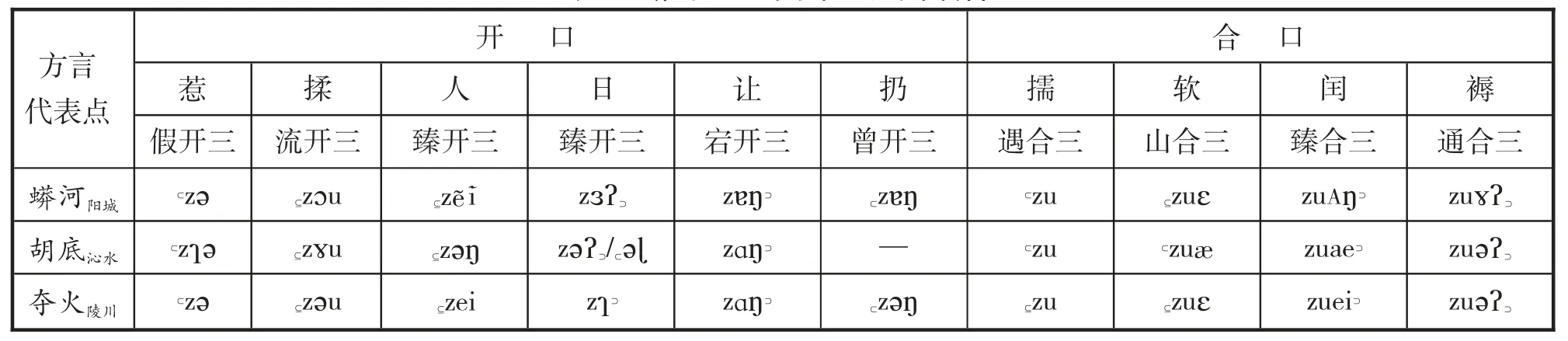

3.陵川型:读[l][Ø][ʐ]。主要分布在崇文、潞城、六泉、礼仪、杨村、平城、秦家庄以上属陵川,建宁高平等8 个方言点,见表4。

《方言调查字表》中日系字共53 个,除发音人不认识的“桡穰冗”之外,表4 内全部列出;“日”发音比较特殊,所以单独列表,见表5。潞城与崇文基本一致,表内只列崇文;表内上标数字表示该字为多读,“——”表示无例字。

表4 陵川型日系字读音

表5 陵川型“日”字读音

钱曾怡(2010)将“止摄以外的日母组字分为单一型和二分型两类,二分的分化条件主要是开合口”[4]29。其中单一型今读音为[ʐ、Ø、z、l、ŋ];二分型今读音开口为[ʐ、ɜ、n、z、Ø、l],合口为[l、v、z、Ø、ʐ]。《山西方言调查研究报告》(1993)将山西方言日系字分为 9 类:①今读[z],如太原;②今读[ʐ],如祁县;③今读[Ø],如长治;④今读[nz],如中阳;⑤今读开口[ʐ],合口[z],如和顺;⑥今读开口[ʐ],合口[v],如永济;⑦开口[ʐ],合口[v],如太谷;⑧左权[Ø、ʐ]和⑨陵川[Ø、l],无明显分合条件。[5]

相较官话方言和山西方言其他片,晋城盆地方言日系字单一型比较一致,音值只有[ʐ、z]两个;二分型比较复杂,开合口界限不清,各点音值相似,但辖字多寡不一。仔细分析陵川型日系字读音,开口字:崇文主要读[l],其他方言点主要读[Ø],其中礼仪多为开口呼,杨村、六泉、平城、秦家庄、建宁多为齐齿呼;合口字:各点多读撮口呼零声母,礼仪部分字读合口呼零声母,崇文部分字读[l];另外,各点读[ʐ]的字多为不常用字。六泉“芮”读为[nuei],当是声符“内”的讹读。

官话方言“日母字读音的一个突出特点是:往往与知庄章组的声母配为一组。”[4]29晋城盆地方言中,晋城型和蟒河型绝大多数点具有日系字与知庄章组声母清浊相配的特点;只有端氏沁水、郑村沁水、东冶阳城三个方言点二者不相匹配,知庄章组为[ʦ、ʦh、s],日系字为[ʐ],在语音系统中日系字处于单项对立的位置。这说明在精知庄章合并为舌尖音后开启的第二波卷舌化运动中(关于第二波卷舌化运动另文论述),处于单项对立的日系字最不稳定,充当了卷舌化的排头兵。

陵川型方言,知庄章有[■]组和[ʨ]组两套读音,但是知三章在阴声韵和入声韵中读[ʨ]组,同为三等的日系字主要读音形式是[l]和[Ø],擦音[ɕ]或[ʐ]与边音[l]似乎都不相匹配,但从发音机制考虑,发擦音[ɕ]或[ʐ]时都可能发成边音[l]。发[ɕ]或[ʐ]音时,舌尖稍微上抬抵住上腭,或者舌尖前移抵住上腭,气流会从舌头两边流出,就形成了边音[l];零声母无所谓清浊,自不存在清浊相配一说,所以陵川型也可以看作是清浊相配的一组。

三、日母字的演变

对于中古日母字的拟音,高本汉(2003)指出,“拟测古代汉语的声母系统,日母是最危险的暗礁之一”[6]338。高氏认为日母拟音为 *ń;李荣先生(2020)认为“如果切韵日母是,娘是[nj]或[ń],何以善无畏(724 年)以前全用日母字对梵文‘ña’,到不空(771 年)才用‘孃’字。依照我们的说法,日母一直是[ń]”[7]126,这里的[ń]即[ȵ];董同龢(2001)认为,日母古读不可能是浊擦音,应该是鼻音ȵ,并且设想演进过程为 ȵ→ʑ→ʐ→z-[8]155。王力先生(1985)认为“隋唐时代,日母应是舌上音,它是和知彻澄同一发音部位的鼻音。”[9]173这个鼻音即[ȵ]。李方桂先生先拟为 *(1980)[10]7,后拟为 ȵ(1985)[11]86;结合现代方言,学者们也认为日母字读[ȵ]是一个比较早的读音。丁邦新先生(2002)指出:苏州话大部分读[ȵ]的日母字表示白话音,可见这是很深的一个语言层[12];乔全生(2008)根据“晋方言大多数点将代词‘人家’说成合音形式[⊆ȵia]”,认为晋方言“日”读[ȵi]是保留了古“日”母字读[ȵ-]的痕迹。[13]97-99“一般来说,所比较材料越多,越丰富,拟测的形式也就会越可靠。”[14]98随着方言语料不断挖掘,日母拟音*ȵ 被越来越多的学者所接受,本文也采用此拟音*ȵ。

(一)儿系字的演变

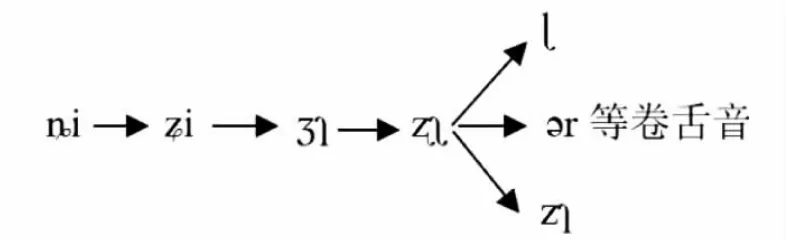

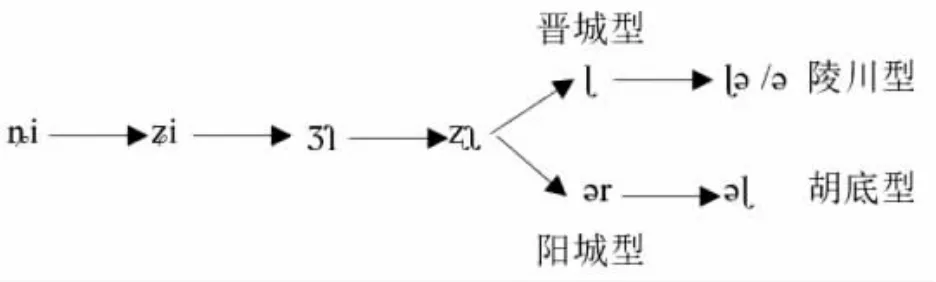

“儿”字有55 种读音类型,可见儿系字的语音演变非常复杂。李思敬(1986)对近代戏曲韵书儿系字的考察,认为金元儿系字读为[ɹʅ],到明代读为[ɚ],可见官话方言中的卷舌音[ɚ]是晚近出现的语音形式[15]。马慧(2003)从方言证据、中古来源、音理证明和对音材料四个方面对河南方城方言儿化音进行了研究,认为可能是[ɚ]稍早的语音形式共存的现象是语音演变过程中新旧交替的一种表现[16]。朱晓农等(2006)从语音学角度在晋城方言“儿”音读基础上,对汉语进行了拟测,认为“儿”音演变过程的原动力是[ȵi]的主元音[i]“高顶出位”,具体演变链条为:[ȵi]>[ȵɿ]>[nɿ]>>各种元音[1]。这个链条看起来似乎很完美,但是朱文忽略了高本汉记录的晋城方言“二”读[ʐʅ],晋城方言儿系字应该经历过的过程,并且山西方言中运城、永济、万荣的儿音也读为[ʐʅ]。王利(2014)对晋豫两省太行山沿麓方言“儿”系字进行考察,认为这一带儿系字在元代以后经历了ʐʅ→ɭʅ→ɭ→ɭə 的演变过程[17]。这个演变过程与晋城盆地方言儿系字音值比较契合,但王文的演变链条缺乏卷舌音[ər]。

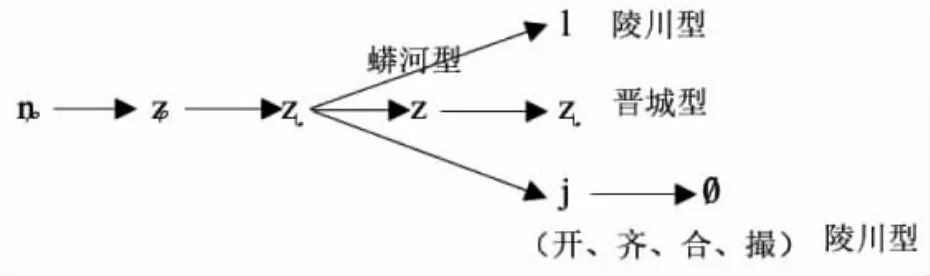

高晓虹(2013)根据《汉语方言地图集》中官话方言356 个点的语音材料,对儿系字进行了全面考察,从日系字看儿系字的演变,认为“止开三日母字与其他日母字是在止开三等精组、庄章组字韵母舌尖化之后才分化的”[18]。具体演变过程:

针对儿系字读舌面元音,高文认为是官话方言[ər]音向边缘地带方言扩散过程中,受到该方言无卷舌音发音习惯而去卷舌化的结果。

对于这个演变链条,我们认为是可信的。因为“运用历史比较法所能取得的成果是与材料的丰富性、可靠性成正比的”[14]111,并且官话方言中儿系字的读音(除舌面元音)在链条中都可以找到对应节点,很好地诠释了官话方言儿系字的演变历程。就晋城盆地方言儿系字演变而言,可以表示如下:

陵川型[ɭə]音,是由晋城型[ɭ]演变而来,因为[ə]是个后衍音,所以在发音省力原则下[ɭ]>[ɭə],而[ə]音则是舌尖边音[ɭ]卷舌不到位的情况下形成的;胡底型[əɭ]是由发音机制决定的,卷舌音[ər]舌位稍稍上抬便抵住了上腭,也就形成了[əɭ]。

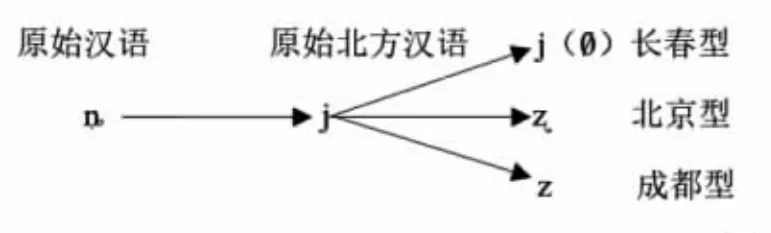

(二)日系字的演变

日系字与儿系字同为日母字,在中古时期应该有共同的源头*ȵ。儿系字是止摄开口三等,日系字非止摄开口三等,说明二者在演变过程中分化的条件在于韵母。前面我们讨论了儿系字的演变,明确了儿系字是在韵母由舌面前高元音[i]舌尖化后,进一步促使声母舌尖化,最终形成了晋城盆地方言儿系字的各种读音。

对于日系字的演变,项梦冰(2006)通过对客家话古日母今读音的研究,认为“北方汉语日母的演变遵循的也是鼻音弱化为零声母的音变”,[19]其音变历程是:

高晓虹(2013)赞同项文的演变链条,但是建议在ȵ 和j 之间应该有一个ʐ 的阶段[18]。因为从今天的方言看,止开三日母字发生了i>ɿ 的演变,没有 i>ʅ 的情况,推测 i>ɿ 发生时,庄组应为 tʃ 组,章组应为ʨ 组,与ʨ 相配的日母应该是ʑ。

晋城盆地方言日系字的演变情况与官话方言相类似,只不过经历了第二次卷舌化运动,日系字发生了[ʐ]>[z]>[ʐ]的一个循环演变。

对于陵川型读[l]和[Ø],当是日系字在随知庄章组并入精组洪音时候发生的。从音理上看,知庄章组和日组并入精组洪音的时候舌位前移,日系字因此发生了边音化;从语音演变看,此时章组[i]介音尚未丢失,前移过程中,一些方言点的[ʐ]声母丢失,形成零声母的齐齿呼和撮口呼,如六泉、平城、秦家庄、建宁等方言。礼仪方言读零声母的开口呼和合口呼,如:“柔[əo]”“人[ẽi˜]”“软[uãẽ]”,当是在日系字[i]介音脱落后发生的。相较六泉等方言,礼仪方言日系字演变得要慢些。

四、结语

综上所述,晋城盆地方言日母字复杂的读音形式是由多种原因造成的。从语音内部看,“儿系字”演变的原动力在于韵母[i]的舌尖化,“日系字”演变的原动力在于鼻音声母的弱化;从语音外部看,晋城盆地方言位于山西晋语、豫北晋语和中原官话交界地带,在不同方言的接触交融中,形成了多样化的语音形式,呈现出交界地带方言的复杂性和跨界性。