浙江乌岩岭国家级自然保护区山豆根分布生境特征及生长特性研究

夏丽芝,刘西,雷祖培,潘向东,权伟

(1.温州科技职业学院,温州市农林渔生态系统增汇减排重点实验室,浙江 温州 325006;2.浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心,浙江 泰顺 325500;3.浙江安防职业技术学院,浙江 温州 325016)

山豆根Euchresta japonica又名三小叶山豆根,是国家二级保护植物[1],为豆科Fabaceae 山豆根属Euchresta常绿藤状灌木,几不分枝,茎上常生不定根;具3 枚厚纸质椭圆形小叶;花期7 月,果期10—11 月[1-2]。山豆根入药在我国历史悠久,具有清热泻火、利咽消肿、镇痛等功效,广泛用于治疗喉癌、食道癌[1-3]。山豆根产于浙江、广西、广东、四川、湖南、江西,生长在海拔800~ 1 350 m 的山谷或山坡密林中[3];在浙江省的泰顺、文成、江山、开化和遂昌均有分布,生境为海拔700~ 1 200 m 的常绿阔叶林下及阴湿山坡[1]。

生境是物种赖以生存的生态环境。目前,我国许多野生药用植物野外种群数量稀少,甚至某些物种面临局部灭绝[1]。由于山豆根属植物肉质荚果的特殊性导致山豆根的传播不易,加上生态环境的退化和人为采挖的影响,致使山豆根资源衰减,濒临灭绝[4],急需加以保护。本研究通过对山豆根分布地的地形地貌、土壤理化性状、伴生植物、生长特性开展研究,可为山豆根的就地保护、野外回归及人工繁育提供基础数据及理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

浙江乌岩岭国家级自然保护区地处中亚热带南北亚带分界线上,是中国濒临东海最近的森林生态与野生动物类型国家级自然保护区,也是浙江省面积最大的自然保护区,森林覆盖率为92.8%,拥有目前中纬度地区保存最完善的大面积原生性亚热带森林生态系统,药用资源非常丰富,被誉为物种基因库[5-9]。保护区位于浙江省泰顺县西北部,北接浙江省景宁县,西连福建省寿宁县,由主区域(119°37' 08″~ 119°50' 00″E,27°20'52″~27° 48' 39″N)和副区域(中心位置地理坐标为119°45' E,27°22' N)组成,年均气温约为15 ℃,年均降水量为2 200 mm,年均蒸发量为1 050 mm,平均相对湿度在85%以上,土壤类型为黄壤亚类黄泥土[5-7],非常适宜植物生长。

保护区的种子植物种类较为丰富,在我国东南地区植物区系的研究中占有重要的地位,分别占全国种子植物科、属、种总数的39.8%、18.1%和4.4%,占浙江省种子植物科、属、种总数的73.6%、46.2%和35.4%[10-12]。保护区内山峻地广、复杂的地形地貌及原始森林构成了多种独特的自然景观,近年来在保护区内发现有山豆根分布的区域共5 个,分别为童岭头、大湖、上芳香、垟岭坑、双坑口。

1.2 研究方法

本次调查时间为2020 年7 月20—30 日。针对保护区中山豆根分布的5 个区域,在现场调查时用GPS 定位器(ETREX20)测量海拔、坡度、坡向等,用样点抬头观测法记录郁闭度,用WET 土壤三参数仪(英国/Delta-T公司)测量土壤容积含水量、电导率(EC)和温度。由于山豆根生长的各林地表土层厚度较薄处仅约为10 cm,故将采样土层厚度统一设置为0~ 10 cm。在保护区山豆根分布的5 个区域各随机布设12 个采样点,去除凋落层后,用清洁灭菌过的PVC 管钻取0~ 10 cm 土层的土壤,采集后将土样混合均匀,带回实验室自然风干至恒质量后备用。将风干好的土样过18 目筛后采用电位法测定土壤pH;过60 目筛后用重铬酸钾氧化-容量法测定土壤有机质含量;用环刀法测定土壤容重。同时,对5 个区域山豆根的伴生植物开展调查,记录其主要适生环境中的乔木层、灌木层、草本层和层间植物种类。

1.3 数据处理

实验数据采用WPS Office 对文中数据进行统计计算及作表处理,并利用SPSS Stastistics 17.0 进行统计分析。不同分布区域山豆根的生长情况差异性分析采用单因素方差分析法。

2 结果与分析

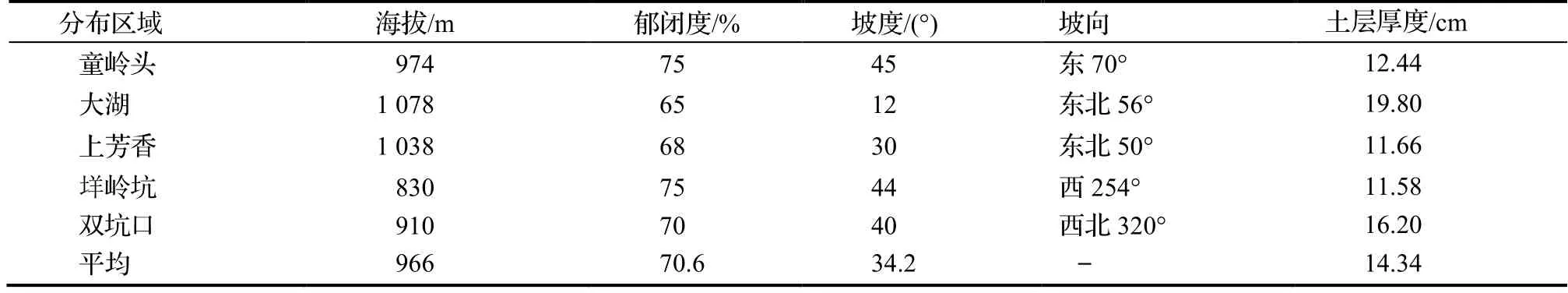

2.1 山豆根分布区域地形地貌情况

山豆根基本上沿溪谷分布生长,5 个分布区域的地形地貌情况见表1。由表1 可知,山豆根分布区域的海拔为830~ 1 078 m,平均海拔为966 m;林分郁闭度为66%~ 79%,平均郁闭度为70.6%;坡度为12°~ 45°,平均坡度为34.2°;坡向主要为东、西向与东北、西北方向,无南坡的分布;土层厚度为11.66~ 19.80 cm,平均土层厚度为14.34 cm。山豆根分布区域的土层普遍较薄,裸露的岩石与土壤交错分布,土壤中夹杂有大量碎石、小石块、石砾等。

表1 分布区域地形地貌状况Table 1 Topographic features and landform of distribution areas of Eu.japonica

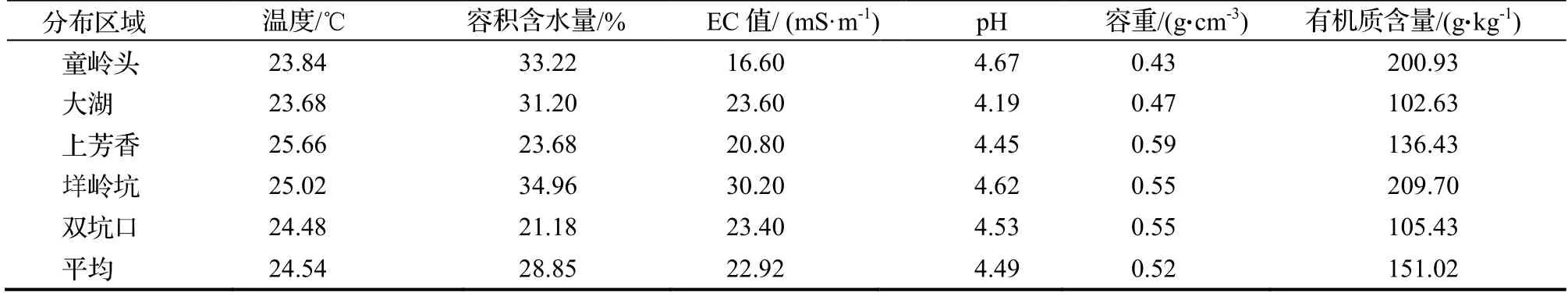

2.2 山豆根分布区域土壤理化性状

如表2 所示,山豆根分布区域的土壤温度为23.68~ 25.66 ℃,平均值为24.54 ℃;土壤容积含水量为21.18%~ 33.22%,平均值为28.85%;土壤电导率(EC 值)为16.60~ 30.20 mS ·m-1,平均值为22.92 mS·m-1;土壤pH值为4.19~ 4.67,平均值为4.49,5 个区域的土壤表土层均呈酸性;土壤容重为0.43~ 0.55 g·cm-3,平均值为0.52 g·cm-3;0~ 10 cm 表层土壤有机质含量为102.63~ 209.70 g·kg-1,平均值为151.02 g·kg-1,根据第二次土壤普查分级标准[13]有机质含量都为极丰水平。

表2 山豆根分布区域的土壤理化性状Table 2 Soil physical and chemical properties in distribution areas of Eu.japonica

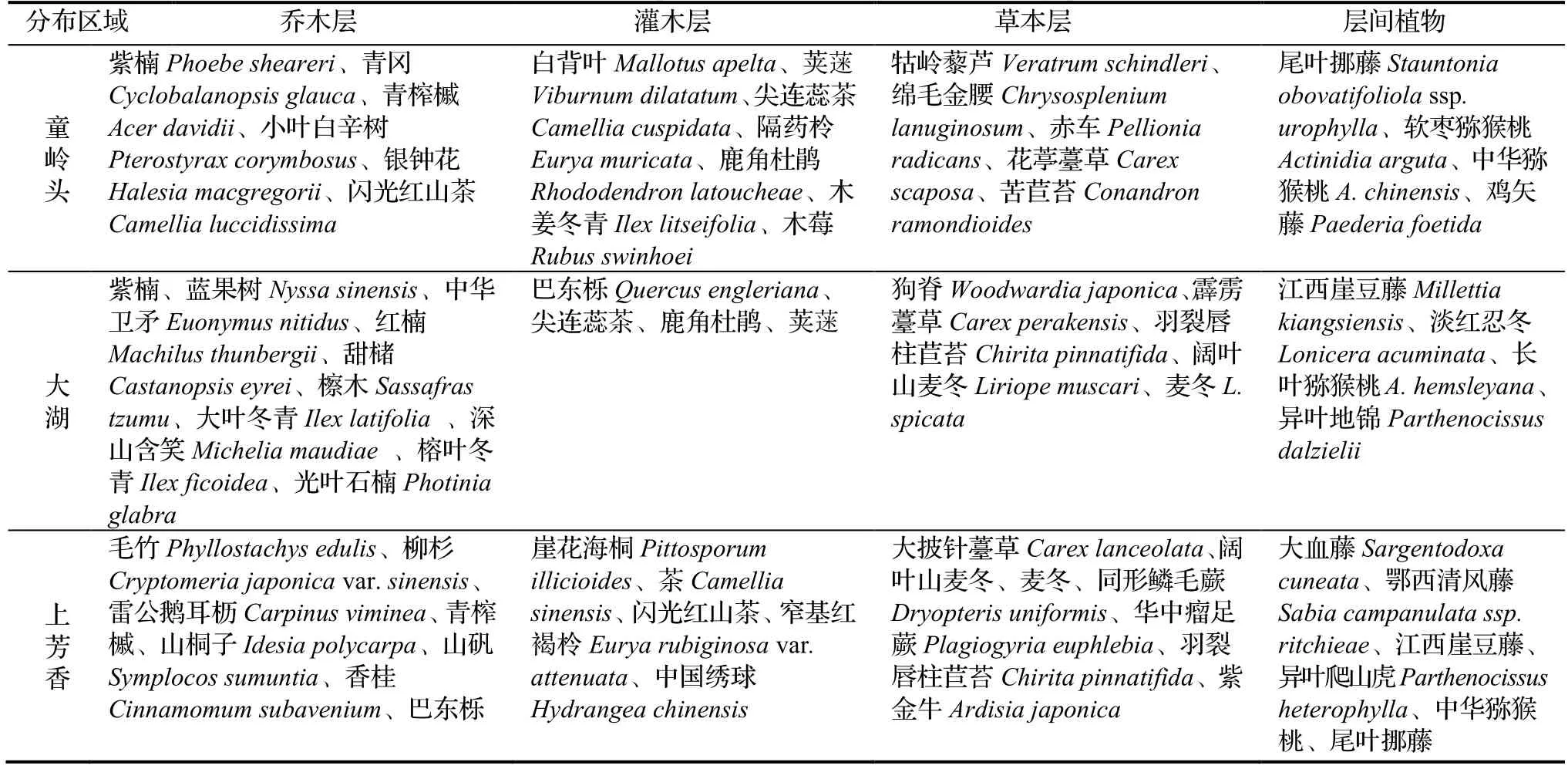

2.3 伴生植物

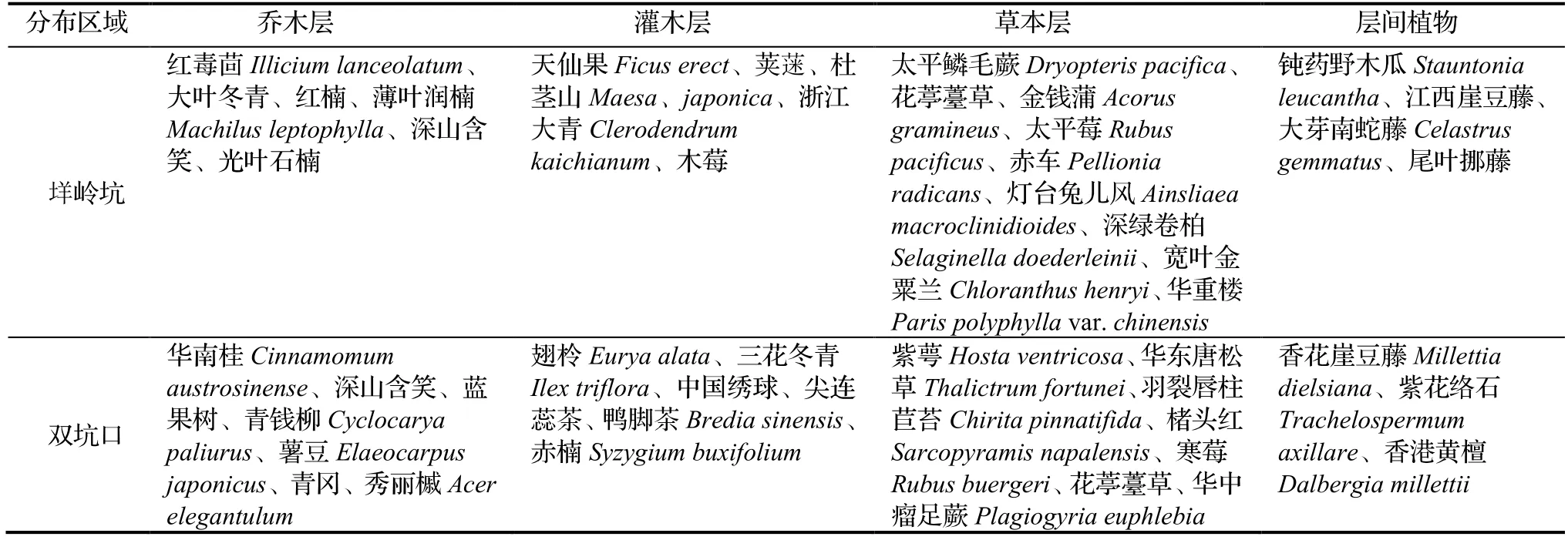

山豆根5 个分布区域内乔木层、灌木层、草本层及层间植物的主要伴生植物调查结果见表3。

表3 5 个分布区域中的伴生植物情况Table 3 Associated plants in five distribution areas of Eu.japonica

表3 (续)

由表3 显示,其中3 个区域乔木层分布有深山含笑,2 个区域乔木层分布有紫楠、青冈、蓝果树、红楠、大叶冬青、光叶石楠和青榨槭,3 个区域灌木层中分布有荚蒾,3 个区域草本层中分布花葶薹草,3 个区域层间植物中分布有尾叶挪藤和江西崖豆藤。

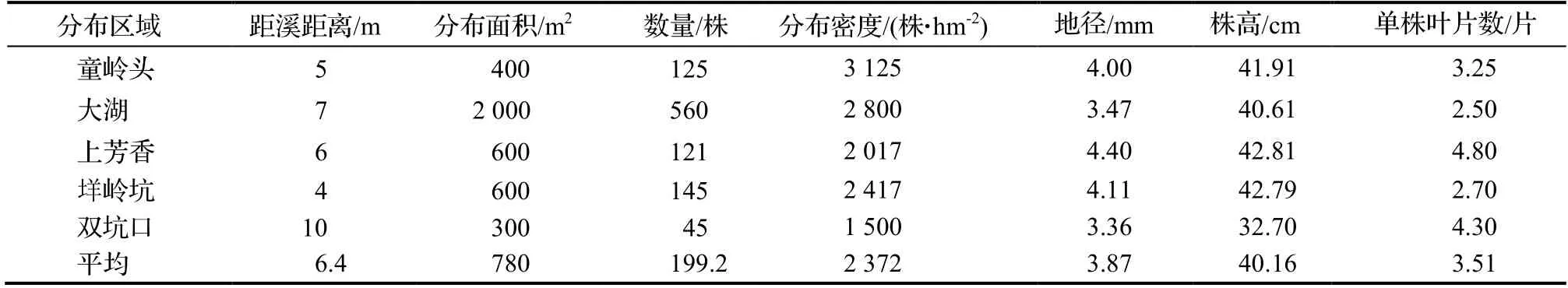

2.4 山豆根生长情况

山豆根主要沿溪谷分布,主要分布在距溪谷4~ 10 m 的区域,其中,大湖区域较特殊,3 条溪谷交错,山豆根在交错带密集分布;5 个区域山豆根分布面积不等,从双坑口的300 m2到大湖的2 000 m2,合计分布面积3 900 m2,其中,双坑口的分布密度最低,仅为1 500 株·hm-2,童岭头的分布密度最高,达3 125 株·hm-2;山豆根地径为3.36~ 4.40 mm,株高为32.70~ 42.81 cm;单株叶片数量为2.50~ 4.80 片,平均单株叶片数量为3.51片。其中,双坑口山豆根的地径、株高在5 个区域中均为最小,大湖的山豆根单株叶片数量最少,上芳香的山豆根地径、株高、单株叶片数量在5 个区域中均为最大。由表4 和表5 可知,在5 个区域间,地径差异极显著(P<0.01),单株叶片数量差异显著(P<0.05),株高无显著差异(P>0.05)。

表4 山豆根生长指标Table 4 Growth characteristics of Eu.japonica

表5 差异性分析Table 5 Difference analysis on ground diameter,individual height and leaf number

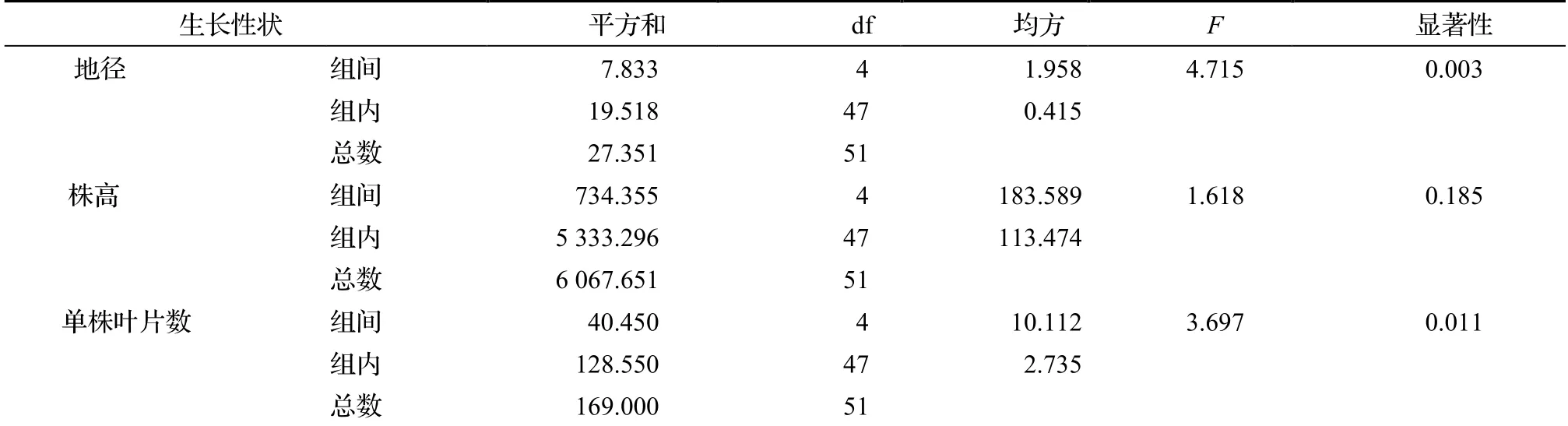

对5 个区域中山豆根的分布数量、密度、地径、株高、单株叶片数量等生长指标分别与土壤温度、容积含水量、EC 值、容重、有机质含量、土层深度及海拔等指标进行相关性分析,结果见图1。

图1 山豆根生长特性与生境指标的相关关系Figure 1 Correlation between growth characteristics of Eu.japonica and habitat indicators

由图1 表明,山豆根的分布数量与土壤pH、分布密度与土壤容重、地径与土层深度、叶片数量与土壤含水量均呈显著负相关(P<0.05),分布密度与土壤湿度呈显著正相关(P<0.05)。

3 结论与讨论

乌岩岭国家级自然保护区5 个区域的山豆根合计分布面积3 900 m2,海拔在830~ 1 078 m,平均海拔为966 m,与《中国高等植物图鉴》和《中国主要植物图说·豆科》中的记载范围相符合[2-3]。山豆根主要沿溪谷分布,主要分布在距溪谷4~ 10 m 区域,平均 为6.4 m,林分郁闭度约为70.6%。在东、东北、西、西北坡均有分布,平均坡度为34.2°,平均土层厚度为14.34 cm。平均土壤pH 值为4.49,根据我国土壤酸碱度分级标准为强酸性土壤。平均土壤温度为24.54 ℃,土壤体积含水量为28.85%,土壤电导率为22.92 mS·m-1。平均有机质含量为151.02 g·kg-1,根据第二次土壤普查分级标准,达极丰水平。

良好的植物群落结构能给山豆根的生长提供有利的生态空间,某些伴生植物对植物生长造成负面影响[14-16]。在山豆根的主要适生环境中,乔木层、灌木层、草本层和层间植物分布有较多的伴生植物,乔木层主要以深山含笑、紫楠、青冈、蓝果树、红楠、大叶冬青、光叶石楠、青榨槭为主,灌木层以荚蒾为主,草本层以花葶薹草为主,层间植物以尾叶挪藤和江西崖豆藤为主。5 个山豆根分布区域中的伴生植物存在一定差异,是否对山豆根的分布及生长起促进作用,尚需进一步研究。

本研究中山豆根各生长指标在5 个区域间,地径差异极显著(P<0.01),叶片数量差异显著(P<0.05),株高无显著差异(P>0.05)。山豆根的生长特性主要受土壤pH、容重、容积含水量及土壤深度的影响,海拔、土壤温度、土壤电导率及土壤有机质含量对山豆根的分布影响较小。研究乌岩岭山豆根分布的生境特征,可为今后人为营造其生境、进一步开展野外回归及人工繁育等提供技术支撑。