明清堤柳营造及当代价值

——以苏北为例

文/吴建勇(淮阴工学院 设计艺术学院)

中国植柳历史悠久,“最迟应不晚于西周早期”[1]。古代用途主要有河防护堤、护路、城市及园林绿化,部分时期和地区也用作防御、界边、防沙以及制炭等。而不同植柳都可兼作生产生活器具的用料来源。柳树在带给人们诸多物质实惠的同时,也被赋予了丰富文化内涵,并广泛见诸于神明信仰、民俗风情、文学艺术。可以说柳树是古代中国近乎全国土性的种植树种、绿色景观、生产资料和文化元素。植柳亦可谓关系国计民生的一种生产行为。在不同植柳中,以河防护堤功能为目标的堤柳种植最为普遍。它构成了中国植柳史的主线。

《管子·度地》有载“岁埤增之,树以荆棘,以固其地,杂之以柏杨,以备决水”。北宋年间,黄河下游水患频次增加,黄淮地区逐成治水重点,植树护堤得到进一步重视并制度化。“应缘黄、汴、清、御等河州县,……委长史课民别树榆柳及土地所宜之木。仍案户籍高下,定为五等,第一等树五十本,第二等以下递减十本。民欲广树艺者听,其孤、寡、茕、独者免。”“缘汴河州县长史,常以春首课民夹岸植榆柳,以固堤防。”“又申严盗伐河上榆柳之禁”[2]。至明代,由于黄河夺淮带来的长期影响,黄、淮、运河防日渐任重,并呈现一体化,植柳护堤得到进一步强化。平江伯陈瑄实行“凡沿河种柳”[3]的河防策略。此后明清总河皆延续这一做法,在此过程中堤柳种植亦由配套性种植走向保障性营造。

苏北系江苏长江以北地区的旧称。明清水患治理尤重苏北。这里关系漕、盐两运,又是黄、淮、运、盐、睢、泗、沭、沂诸河汇集所在。是时苏北既是堤柳大规模种植区,也是促使堤柳种植行为营造化及不断创新的重要实践区。堤柳也因此成为分布苏北全域的主体性景观。其风貌的整体性、系统性及种植传统一直延续到1980年代。

苏北今存30年以上的传统堤柳大致分为两种:一是基于明清堤柳株群,经过后世不断增植、置换、补充以及柳树自衍延续下来的古堤柳。由于柳树寿命一般在150年左右。这个“古”不是基于单株柳龄,而是基于堤柳株群出现的朝代及其延续性。当然,其中包含部分清代后期的原始株群或分散单株。二是未基于古堤柳株群近现代种植的历史堤柳。其特殊性在于,它们是明清植柳护堤行为、理念、方法自然且连贯的延续、发展产物。它们主要零散分布在高邮湖、洪泽湖、骆马湖以及古黄河、三阳河、盐河系统、长江、古今运河部分堤段。

今天传统堤柳的存续境况不容乐观,究其原因有四:一是柳树作为河防配套的必要性已不存在,其传统生产、生活用途亦多被替代,而植柳的经济效益又不及杉、杨,因此大规模、普众性补植、养护的需求大大削弱;二是柳树生命、退化周期相对较短,且容易发生病虫害,而因蛀、朽因素发生空心、倒伏、枯损情况容易发生;三则柳树的残根卧枝往往能长出新苗,而有些丛化柳树株径往往不大,且随着水毁泥淤、枝条采裁而不断焕新,所以常有百年堤柳似新枝,很容易被当作一般护堤绿化或野生杂树;四则究其根本,传统堤柳的文化遗产属性及其保护价值尚未得到重视。

文章意图理析明清堤柳走向“保障性营造”的过程、原因及蕴藏其中的智慧,说明它的文化遗产属性及保护利用价值。

一、明清河防对堤柳的技术锁定

1.1 柳树的物种优势

中国可以用作护堤的树种资源很多,护堤树种一直以来也不仅仅是柳树。柳树之所以能更为古代河工倚重,首先与其优良的生物特性有关。

柳树品种资源丰富,适候、适地性强。既亲水喜湿,耐旱、耐盐碱、耐寒热,而且插枝可衍、容易存活。从高原、草原到山地、平原,从西北大漠到江浙水乡,从关外冬寒之地到湿热南方,几乎国内所有省份皆可见其踪迹。这为柳树在广域空间范围内的水利应用奠定了基础。

柳树护堤性能好。其“根株紏结”具有良好固土效果,能满足多种水情、地貌护堤需要。此外不惧水淹,可以广泛用于正河水岸、行洪漫滩,且与芦、蒲、茭等习性相容,混植共生可进一步提升护岸护堤功效。

柳树用途广、耐采伐。枝梢韧性高、可塑性强,主干、粗枝可作桩,细枝、尾梢可用于制埽及其它河工用具。而且能满足的尺度规格范围大,使用寿命较长。长堤高柳还可“垂纤夫之荫”。同时,柳树生长迅速,枝梢年产量大,只要方法得当,常采不衰,可持续性强。

上述性能对古代河工至关重要。因为它既能满足大规模、多类型、便捷化河防绿化需要,也可以兼顾河工中桩、埽用料的就地化供给、统筹调度,实现降本增效。这在水患频发但又物资局限地区尤显突出。此外,河防水利建设是高消耗、大系统、经常性行为,这驱使古代河工技术体系必须向着有效实用、经济节约、便于实施的方向去发展。这些因素为植柳与河工的深度融合提供了可能。这种融合状态在明清时期的苏北得到充分展现。

1.2 技术锁定的发生

苏北地处长江、淮河尾澜,属亚热带季风气候区,常年温润多雨且有集中雨季。区域地貌主体为泻湖、冲积平原,水网密布,湖荡泥泽多、山石林木资源少。这是一个容易发生水患,但治水物资条件又受到诸多限制的区域。南宋黄河夺淮后,这里进入水患频发期(见表1)。加之明清以清口水利枢纽为中心的“治黄保运”极大干预了黄河跨水系后的自组织发展,导致区域水系向着从属于大运河机能的系统结构去演化,水的“利”“害”角逐逾演逾烈[4],河防工程日趋庞大耗巨。这就需要一套兼顾经济、功能、地情、效率等综合考量的河防技术体系来支撑。

表1 武同举《淮系年表全编》中苏北地区水患年份统计

河防重在护堤。古代护堤主要有砖石工、植树、桩橛(桩工)、埽工等技术途径。利用砌筑、抛堆砖石构筑硬质护体效果固然好。但苏北石料来源多分布在鲁、皖交界地区,腹地用料成本高且采办不便。而可用于河防的大块堤砖对制胚的土质有较高要求,烧制成本并不低。此外,“沿堤立窑,土性沙碱,托坯难于坚实,且近堤例有取土之禁”[5]。无法就近建窑意味着运输成本也会提高。而砖的耐久性及护堤效果又不及石料。因此,砖石护堤,多以石工为主,并主要用于重要堤段及闸、坝,如洪泽湖大堤、里运河大堤、清口枢纽关键点段等。至于大量性护堤工程多通过植树、桩工、埽工,同时即便在有硬质护体情况下,也需要结合这些技术手段。

桩是河工中大量使用的结构性构件,其工程应用主要分两大类。一是通过往土层中深植木桩,构筑桩基、护桩网来防止堤岸土方坍塌、地基塌陷及土层横向滑动、加强构筑体及地基强度。二是用于构筑厢埽、固定埽具。

“埽是中国特有的一种用树枝、秫秸、草和土石卷制捆扎而成的水工构件,主要用于构筑护岸工程或抢险堵口,单个的埽又称为捆、埽由等,多个埽叠加连接构成的建筑物则称为埽工”。“在我国已有两三千年的历史”{6]①《中国河工辞源》第七章《桩橛》:“埽,即古之茨防”,“大者曰埽、小者曰由”,而广义上埽泛指用于护堤的附加装置及构筑物,如灰土、石工、砖工护堤也被成为埽,即灰埽、石埽、砖埽(《河工名谓》)。。它在堤防工程中具有积极主动、灵活机动,预防和抢险兼备等特点。

桩在河工用木中占比高,“工料之大,莫如桩木”[7]。桩木虽不限于用柳,但多数类型桩料可以用柳,而《河防辑要》认为固埽用桩“惟杨木可用,取其性棉”②桩从受力角度主要分为竖向和横向,竖向受力多为桩基,清口枢纽考古发掘中多为杉木。。埽工用料虽然随时代、地区而变,但明清黄淮运地区很长一段时期多以用柳为上③清中后期北方地区捲埽主料逐渐以秫秸为主,但是直到咸丰年间依然会用到柳料[8]。山东地区以芦代柳至迟在明隆庆年间就已经出现(参见万恭《治水筌蹄》一〇八《山东运河就地取材以芦苇等为埽料》),苏北地区至迟从康熙年间出现以芦代柳(参见靳辅《治河方略》卷一《酌用芦苇》),而从清嘉庆十三年《钦定河工则例章程》看,苏北埽工也用到秫秸,同时也使用柳料。但是替代柳料的前提是柳料供给不足,而非技术放弃。。“若捲埽无柳枝,譬屋之无柱,便签桩不牢”[3]。柳树枝梢韧性高,主干、粗枝可作桩,细枝、尾稍可用于埽,能满足的尺度规格范围大、可塑性强,使用寿命长。植柳可以兼顾桩工、埽工、绿防需要④北宋在特殊情况下也会采伐护堤榆柳用以制埽,如“仁宗天圣元年,以滑州决河未塞,诏募京东、河北、陕西、淮南民输薪刍,调兵伐濒河榆柳”(《宋史·河渠一》)。金朝高霖“建言:……乞并河堤广树榆柳 数年之后 堤岸既固 埽材亦便 民力渐省,朝廷从之。”(《金史·列传第四十二》)可见金朝已经认识到将榆柳护堤与埽料供给统一的重要性。但是这与明代以后植柳护堤兼做柳料来源的必须统一及主观刻意还是有着一定区别。。而苏北气候、土质条件本身也非常适合柳树生长,同时多水地貌及多水患的环境也进一步制约了其它树种在护堤工程中的应用。

客观的资源条件、切实的河防需求、适宜的生长环境,使得植柳护堤成为苏北地区不二选择,这是特定时空下河工对柳树的技术锁定。

1.3 技术锁定的加强

宋元时期,埽工都用到柳料,“伐山木榆柳枝叶谓之梢,……埽之制,密布芟索,铺梢,梢芟相重……”[2]“除心索例,常例捲埽梢三草七”[9],而且柳料已经出现在河工功脚定例中,“柳以一十二束为功”“上树斫柳枝,以一百根为功”[9],但尚不强调必须用柳,“山木榆柳枝叶”皆可做梢。而明清时期制埽则首选柳料。此外,从宋元“常例捲埽梢三草七”到清代“当风抵溜,其埽必柳七而草三”,不难看出在历史进程中捲埽形制发生了变化。柳七而草三,“何也?柳多则重而落底,然无草则又疏而漏,故必骨以柳而肉以草也。”[7]同时柳料占比的提高也是在治水情势、物料条件、耐久性间寻求的一个新平衡点①清代康熙中期以后苏北埽工以芦代柳愈发普遍,其原因有多方面:(1)水患高频化带来河工物料需求不断增加和洪泛面积逐渐扩大,但后者却制约了区域人口发展和植柳规模扩大,如此物料需求与供给之间的平衡被打破,且矛盾不断突显;(2)规模化堤柳、柳园会因为土地板结、柳树寿命、采剪养护不当等原因出现退化,这一点在雍正年间就已出现,但是尚有时空上的补偿、回旋余地。而乾隆中期以后这个余地越来越小;(3)靳辅开中运河,实则放弃了原徐宿黄河运线及两侧区域,也意味着放弃了原有沿线堤柳,这或许对柳料供给也造成一定影响;(4)捲埽以芦代柳,虽然耐久性受到影响,但是其它性能降低并不明显。而苏北东临黄渤海,地理气候又十分适合芦苇生长,加之芦苇同样具有护岸、护堤功能,明清河工本就注意种植,因此芦苇(海芦、湖芦、江芦)产量很大,是柳料不济时的良好替代材料。但是整个苏北地区对植柳护堤的重视以及河工对柳料的勘重并没有降低。。除了捲埽,多数厢埽也会涉及柳料使用。而诸如柳埽以及丁头、龙尾、凤尾②龙尾、凤尾都是采用整树或用柳梢繁茂的大枝挂边方法来护堤,应当为应急之举,但是并不利于堤柳的可持续利用。、挂柳等埽则主要用柳。

再以桩橛为例,元代河工用桩虽然包含小径桩,但多为长桩、长橛。“桩梢径寸:桩长二丈至三丈,中径六寸,大径八寸,小径四寸。擗橛长1丈五尺,中径五寸,大径七寸,小径三寸。拽后橛长七尺五寸,中径三寸,大径四寸半,小径一寸半。”[9]明清进一步拓展了小径桩及6尺、5尺、4尺5、4尺以下短桩种类,更契合大量性用柳。但小径短桩的单桩强度会导致结构功能降低,这就需要通过桩法改进和创新来弥补,如不同径粗的桩的配合、桩网形态的设计等,如此桩法得到丰富。仅《中国河工辞源》收录的明清河工用桩就包括桩、橛、籖子、签子、签桩、长桩、头号桩、出头桩、二号桩、龙门桩等类型以及梅花、五子、七星、九连、九宫、十三太保等30余种工法。

由上,柳树的物种性能是其成为护堤树种的先决条件。治水情势严峻化及局地资源条件则催化堤柳与河工体系不断融合并形成相互技术锁定。

二、明清堤柳种植属性的转变

2.1 堤柳种植的专职化及保障性

技术锁定加之水患频发带来柳料供给问题。这一点至少在明天启年间就已突显,“河工需柳最急”[3]。至清顺治年间,“河防之法,全资柳料。若树艺不繁,即使钱粮不乏,人力众多,亦终于束手无策耳”[10]。清康熙二三十年间,“统计每年岁修,需柳不下一百万束”[6]。清雍正年间,“柳枝荻苇为河工第一要料”[11]。从“需柳最急”到“全资柳料”“河工第一要料”,结合康熙年间用量,可见在很长一段时段内柳料是保障河工实施的必要性大宗物料。

苏北水网密度大,区域运输主要依靠水路,而水患频发又造成了大面积洪泛区,大宗物资运输难度大、效率低、成本高,常年性大宗河工物料采办最理想的途径是尽可能就地、就近化。因此,解决柳料供给的最好办法是广泛开展堤柳种植。这样不仅可以节约采办、运输、仓储成本,而且便于快速应对灾情。如“自康熙二十年劝令各官种柳,已得若干株。自二十六年以来,所用之柳半取诸此。再行各营弁,凡春初防守稍暇之时,每丁计地,各课种柳若干,不过三年,沿河成林,一有不测,捲埽抢防,不烦砍运于他处,即以本汛之柳,供本汛之工,力省而功易集,所益非小也”[7]。

“各官种柳”包含堤柳和专供柳园,都属官柳。柳园是清代为保障柳料供给实施的进一步举措。“滨河州县各置柳园数处,栽植柳株”“其动支官价,置买柳园者,务至三万株,方准纪录。”[10]官方柳园多建在缕堤与遥堤之间的河滩、湖滩或大堤内外近缘,“于濒河处所各置柳园数区,或取之荒地,或就近民田量给官价”[10],这样便于就地用柳和调运。而滩地上的柳园本身就具备护堤功能,因此,也可以说它们是以柳料供给为目的的堤柳。

为保障堤柳种植,明清两代都采取专工、专职管理,并注意监察、奖惩。“至于酌调官夫,置办器具,储蓄物料,栽插柳株,一切琐屑事宜种种皆须干济。若非久于其任,精于其业,鲜克有成者,此明河臣潘季驯疏中语意也”①引自朱之锡《河防疏略》卷之十六《请复河差三年旧例疏》。潘季驯《河防一览》卷十《申明修守事宜疏》原文:至于分派官夫皆有定数,置办器具各有攸宜,储蓄物料,栽插株柳,一切琐屑事宜,种种皆须料理。……故总河之所恃以干济者,分司官为多也。。潘季驯认为应“禁调官夫以期专工”,“管河之官,必以河为责,而他务俱所未遑。防河之夫必以河为事,而诸工有所不逮。朝于斯,暮于斯,欲食起居必于斯。功以久积,业以专成。”针对官柳,潘季驯提出“每夫一名,栽堤三丈……如有枯死,随时补种。年终管河官呈报各该司道,要见本堤原高若干,今加五寸,共高若干,栽过柳株若干。司道官躬亲验核,开报总理衙门覆核无异,造册奏闻。其不合数及不如式者,指名参究。”[12]清代官柳种植管理整体延续了前明做法。“应令管河厅官时加巡察,专责各县丞簿督率堡夫,于无柳之处多加栽植,有柳之处常川守护,务令长成无俾折损。”“秋冬验明,行以劝惩之例。”“如有怠于栽植及柳枯损不行补栽者,指名题参,分别议处。庶劝惩明而鼓励争先”[10]。堤柳种植的专工、定责说明其在河工体系中的重要性和必要性。

此外,清代用柳尽管以官柳为主,但是面对庞大需求,依然沿用了明代官、商结合的采办路径,以及“革门头派柳”为“发价买柳”和“照地亩之多寡,以计征派柳束”[13]②清初采取门头派柳,但带来贫富分担不公,造成“穷民之累”“贫者万难支撑”,以及盗柳、过渡采伐。当时黄淮运地区很多乡村成为泄洪区,乡村发展本就受到制约。如果再加重农民负担,对保持基本乡村人口不利,进而会影响河防劳役供给。。这对民间种柳有进一步促进作用。当然在苏北广大乡村,农民也需要通过广泛种柳开展局地水患自防自救、获取生产生活资料。如此就形成官方推崇、民众自觉的堤柳种植氛围。

由上,大量性河工柳料需求对堤柳种植的大规模开展起的了推动作用,而大规模堤柳种植及柳料供给又进一步促使河工体系对植柳倚重。如此,堤柳种植渐渐超出原本配套角色,成为关系河工体系运作的保障性举措。它对河工技术、工程、机制发展产生系统影响的同时,自身的种植、管理、采办也成为河工体系不可分割的组成部分。

2.2 明清堤柳种植的设计营造化

明清河工选择、固化、强化柳树作为护堤树种的过程,也是堤柳种植行为属性营造化的过程。这个过程同样突显植柳护堤的重要性和必要性。其中刘天河的植柳“六法”可谓承前启后。

刘天和提出“六法”很大程度是受到当时苏北睢水一带柳树固土的实效启发,同时也是出于当时黄、淮治水情势的严峻化。“余行中州,历观堤岸,绝无极坚者……与南方大异……尝于睢州,见有临河四方上岸水不能冲者,询之父老。举云:‘农家旧圃,四园柳株伐去,而根犹存。’彼不过浅栽一层,况深栽数十层乎?及观洪波急流中,周遭已成深渊,而柳树植立,略不为动,益信前法可行。”[14]刘天和出任总理河道时黄河带来的地貌塑造及水系破坏作用已经在徐淮地区显现。河道、堤防的不确定性加剧。恰时苏、豫、鲁、皖大面积范围内又经历了多年次水患,且大部分为多年连续性区域水灾。以苏北为例,依据武同举《淮系年表全编》统计,从正德三年到嘉靖十三年有22年发生水患。面对这些情况,他必须做出一系列应对。植柳“六法”便是其治水理念及策略的一个集中反映。因为提出“六法”的目的是为了更好的推广植柳护堤、提高柳树存活率、提升护堤功效,同时为了获得更稳定、充分的柳料来源,实现人防和绿防、预防与急防的配合统一,以应对广域性、大规模、频发性水灾带来的大量性河防需要。

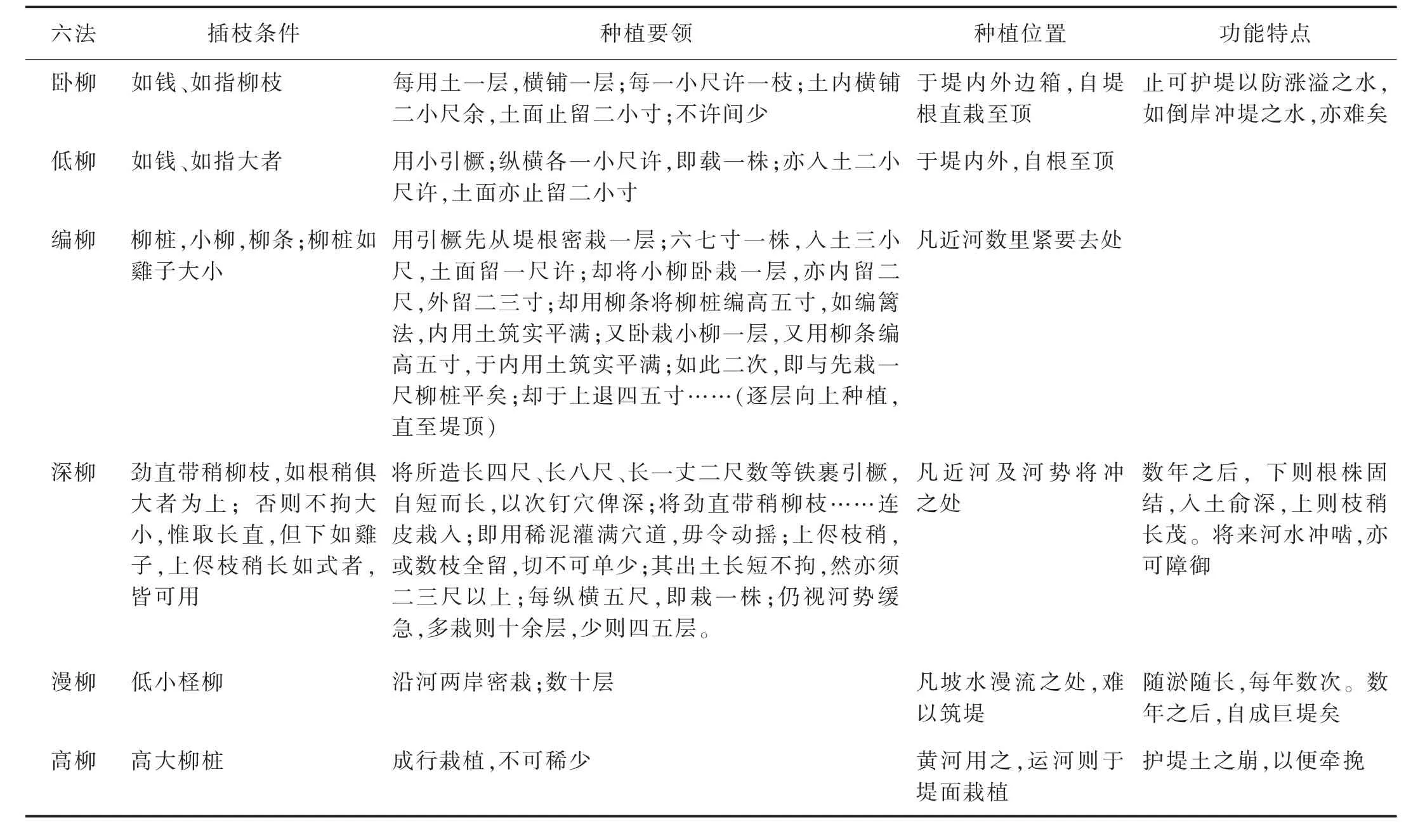

“六法”系指:卧柳、低柳、编柳、深柳、漫柳、高柳(见表2)。它们对应不同植株要求、种植要领,具有不同河防功能的针对性。

表2 刘天和《问水集》植柳“六法”信息

卧柳、低柳、编柳,主要通过高密度种植以及由此带来的新生柳枝丛状化来缓解洪水浸透以及雨水冲刷带来的破坏。卧柳和低柳都是非常简便、高效,也是民间繁植柳树最常用的两种插枝栽法,但刘天和融入了量化网格设计,好比在堤坡上编织了一张护土网。编柳工序则较复杂。它综合了卧柳、低柳种法以及编篱、戗堤等技术原理,相当于在大堤坡面加筑了一层1尺(33.33 cm)厚、内含筋笼结构的防护层。

深柳具有护桩功能。所谓“俾入土之本,足以当作堰之长桩”[3]。远、近多层配置应用,则相当于在河岸至大堤不同外围进深构筑起地下护桩网。这对防止险段河岸土层滑动、坍塌,特别是紧急防护有积极作用。与单纯下桩不同,深柳“连皮”“带梢”可以生根成活。一旦存活,根深、枝茂可进一步加强固土、缓冲功能。这就实现了快速防护和长期防护的兼顾。

漫柳是基于柽柳特性的密植柳丛,具有缓流、滤水、聚土功能。“不畏淹没。每遇水涨即退,则泥沙委积,即可高尺余,或数寸许。随淤随长,每年数次。数年之后,不假人力,自成巨堤矣。如沿河居民,各分地界,筑一二尺余缕水小堤,上栽柽柳,尤易淤积成高。一二年间,堤内即可种麦,用工甚省,而为效甚大。”[14]这种方法主要针对黄河泥沙量大、易沉积的特点,巧妙利用密植柳丛在过水时的滤水、缓流(形成泥沙沉积速差)作用,既可护堤又可造堤(见图1)。尽管漫柳主要针对难以筑堤的“坡水漫流之处”,但是却可以广泛适用于河边、漫滩。

图1 柳堤可实现性举例:淮安柳树湾堤柳株群

高柳多植于堤顶(运河大堤)及靠近堤根处。其中堤根及漫滩成片、成带高柳的河防、生态效益最为综合。但它对初植柳株大小有要求,而且种植头年“护堤土之崩”的价值有限,后世多与其它植法及护堤植物配合使用。

“六法”的重点在其所针对的河防设计。它包含基于柳树品种及生长特性的株群形态设计,种植位置、方法、密度、规模设计,以及结合前两者、针对不同水情堤况的预期功能设计等。它将河工技术原理和更多河防功能融入其中。虽然有理想化色彩,但理念是先进的,思路是开拓性、启发性的。

“六法”被后世多为总河、水利专家推崇,《治河通考》(明,车玺)《治水筌蹄》(明,朱更翎)《南河志》(明,朱国盛)《西渎大河志》(明,张光孝)《治河方略》(清,靳辅)《河工蠡测》(清,刘永锡)《防河奏议》(清,嵇曾筠)等多部水利专著和志书收录探讨,足见其影响。当然,后世亦有异议,主要有三:首先,柳根特别是残根在一些地区容易形成蚁害,进而对堤身构成威胁;其次,“堤身植柳将攻松土脉,柳根腐烂后容易形成空洞,而且不利于埽工施工作业”[6];第三,卧、低、编等规模性堤身植柳容易受柳秧、土质、植法、水患等因素影响,成活率及日久后的一致性无法保障。而堤身植柳所起到的防浸泡、防冲刷功能可以通过植草替代,且可实现性更高。

后世分歧有其必然。刘天和是“六法”设计者,但其担任总河时间仅一年左右,“六法”的实效性很难验证。而后世继承“六法”既有先前经验教训参考,而且他们所面对的河防压力整体也要比刘天和时期大,因此在推崇“六法”同时也在不断改进创新。如明代潘季驯针对有漫滩遥堤河段,提出“柳去堤址”“卧柳约距二三尺,长柳须距堤五六尺”,卧柳、长柳(即高柳)“相兼栽植”的植柳方法,针对“堤临水者”则提出堤根密栽芦苇或茭草、堤身密种草子的护堤方法等[12]①明清时期,苏北很多河道、湖泊采用缕、遥双堤防护,岸堤之间多有漫滩,潘季驯的方法可以利用漫滩营造较宽缓冲防护带。同时堤身种草不影响埽工防护的实施。而从调查来看,滩地柳林很容易形成次生性苇荡和大规模岸际绿色生态面,进而进一步提升防洪护堤功效。。这些方法操作上更简便实用。再如卧柳栽法后来被广泛用于缕堤、漫滩、近堤缓冲柳群种植。漫柳成堤不再拘于柽柳,而是拓展为通过卧柳、低柳等密植方法来实现。直柳、萝柳法虽与编柳中柳桩植法很像,但间距上又与深柳相仿(见表3)[15]。

表3 其他植柳方法简述

此外,清代薛凤祚亦提出与漫柳原理相似的柳堤设想:“……柳之自足为堤,……遥堤内五尺,密栽柳一行,每里一千零八十尺,每五尺一柳,……二千里河堤止用银八千两,又另成一遥堤矣。二三年之间,决水偶至,遥堤经此柳堤以为之障,断无能破遥堤之理。遇有水溜迅激之处,断树留根,横植水旁,即龙尾埽也。斜置多用即矶嘴、马蹄等埽也。”[16]薛凤祚的柳堤设想看到了成片密柳在聚土方面的共性,并结合了埽工原理。其中矶嘴、马蹄等厢埽型柳堤设计不失为植柳应用思路的新开拓(见图2)①图中矶嘴及鞍背岸际形态虽然不完全是因为植柳形成,但是植柳后使这些形态得以长期保持以及图中类似顺厢埽功能的两个柳岛说明厢埽型柳堤不仅具有可实现性,而且具有多种形态的可塑性。。

图2 厢埽型柳堤可实现性举例:高邮湖乔家尖堤柳株群

由上,通过不同种植方法、组合配置,堤柳可以在正河岸边、漫滩到大堤内外广泛进深范围内,实现包含护桩、固土、聚土、滤水、缓流、抵溜、搪风、挡浪等多种功能的立体防护。它巧妙利用了柳树亲水喜湿、可密可疏、可林可丛、可高可矮等诸多生长特性,并糅合桩工、埽工、筑堤等多种河工技术原理,是有着方法体系支撑和具体功能目标的设计营造。

三、明清堤柳的当代价值

3.1 明清河工文化系统认知的重要信息窗口

从生物意义上的种植到工程意义上设计营造,从护堤配套到兼顾河工物料供给,明清河工体系与堤柳彼此锁定、相互作用反馈,这个过程基于客观历史地理发展,并产生了包含治水策略、技术、管理、制度等多重要素的系统影响。它们构成了一个紧密交织的认知体系。从今天研究、保护、传播明清河工文化来讲,堤柳不失为一个有效的信息窗口和知识纽带。

从更广泛的时空角度,明清河工、漕运、植柳、农业、人居多种文化在堤柳中存在信息交集。同时,堤柳也是明清河工技术体系中少有的以活态方式延续到今天的要素。它在走向现代岸际防护、景观营造的同时也在建立古今文化的联系。这些意味着通过堤柳可以建立开放的文化遗产系统认知和人文历史地理观察,进而为开展以河工、漕运为主题的大时轴、广域性、多类型文化遗产景观保护利用创造进一步条件。

3.2 大运河文化遗产保护利用的必要条件

目前大运河文化遗产保护正面临如何串珠呈现、系统展现、特色凝现,自然环境与文化语境如何优化,堤柳遗产、古堤及古河床遗址如何有效保护等一系列命题。而明清堤柳恰恰为这些命题的解答提供了一条参考路径。

堤柳是大运河自隋唐以来就已形成并一直延续到1980年代的重要景观,也是沿线人民的集体记忆。其遗址点段的传统堤柳保护、复原有助于这些遗址的知识文化更加系统的展现和景观价值提升。当运河堤柳再次以相较完整风貌呈现时,一定是亲切的。

大运河及其机能系统遗产中有大量土质堤岸遗迹,如果不加保护,雨蚀日化,这些遗址很快就会消失。但是它们的既存规模很大,不可能都像重点闸坝遗址那样采取封护式保护。用曾经守护它们的方式保护它们更加合适。同时现代大运河及相关水系也有大量土质堤岸。作为必须要开展的沿线绿化,没有哪个树种比柳树更能同时切合大运河的历史语境和现实堤防需要,也没有那种种植方法理念比明清堤柳更切合大运河文化传承需要。

此外,堤柳株群需要不断置换、补增才能长久存续。如果被认定为文化遗产,就不能像一般绿化树种那样去对待。而用曾经创造它们的办法去维系它们,是最合适的技术路径。

3.3 当代滨水景观营造中的良好适用性

今天柳树用于护堤的必要性虽已大大削弱,但是作为一种兼顾护岸功能、有着丰富本土品种资源和成熟历史营造经验的绿化树种,它在滨水景观设计营造方面依然有着自身优势。

美学方面。柳树形态柔美多姿、树形开放舒展、生长可塑性强,不仅与水、芦、蒲、茭等组合视觉怡然,而且与其它绿化树种搭配和谐,可满足多种形态设计需要。在苏北这样的水乡平原地区,植柳造景还可以极大丰富岸际景观的进深层次和天际变化。

生态方面。近水、涉水柳树周边易于种植多种水生植物,或自然形成次生性水生植物群落。这不仅会提升河防性能,而且有利于诸多水生、亲水动物的繁殖、栖息。就苏北而言,这里水系密度大、湖泊湿地多、堤岸总程长。柳树是大量涉水地块几乎唯一能够大规模种植的原生树种。同时这里又是很多候鸟南飞的目的地或中转站。结合植柳形成的岸际生态群落可以为它们提供更多良好栖所。

技艺方面。明清堤柳的营造理念、原理、方法几乎可以全部应用到当前护堤绿化和滨水景观营造中,并且对植物景观设计有着广谱性的借鉴意义和启发作用。这些应用在实现堤柳遗产活化的同时,也在赋予现代景观绿化更好的功能和深层的文化内涵。

此外,今存传统堤柳周边往往已经形成规模不一的水生植物群落,很多柳树株群经历时间塑造,与周边环境更加融合,具有更佳的野化风貌、地貌地块特质,视觉更自然、美观,也更容易吸引野生动物栖落。它们是滨水景观营造的优质基础。

四、结 语

明清堤柳与河工体系的深度融合体现了古人因地、因物制宜的治水理念,务实致用、节约求效的工程态度,系统谋划、物用其性的匠心智慧。它的营造巧妙的利用了柳树生长特性、融入多种河工技术原理。它不仅是明清大运河文化、河工遗产不可分割的组成部分,其自身也是一种具有中国特有性的文化遗产类型。它延于今天的不仅有物质层面的堤柳资源,更有反映在非物质层面的营造理念、原理和方法。