人民城市精品化:挖掘15分钟时空魅力

姜浩峰

杨浦区创智农园。摄影/徐程

“小蓝屋”,是位于上海市杨浦区五角场的创智农园的一大标识。用旧集装箱改装的小蓝屋,因为可以遮风挡雨,成为了疫情封控期间一些快递小哥的歇脚地。

“空间为人所用,风景也并未辜负”,从8月中旬到10月中旬,创智农园搞了一波市民社区花园节。“夏秋季节,植物长得特别旺盛,会有一些杂草,我们希望带着社区居民大家来拔草,顺便就把花艺做了。让大家领略不经意的自然之美,明白不一定要去买花才能做花艺。”刘悦来如此说道。这位同济大学建筑与规划学院副教授,在2018年被杨浦区聘为社区规划师。当时,杨浦区12个街镇,每个街镇“标配”一名同济大学专家为社区规划师。渐渐地,刘悦来就通过规划,以及带动创智坊居民,一起将一片满是建筑垃圾和废料的所谓“公用花坛”,变成了都市里真正的野趣公园。“这个公共花坛的管理,本来最令人头痛了!” 创智坊居民区党支部书记陆建华说,“我们这片街区,业态很是复杂。既有办公商住,也有住宅居民,有时候为了卫生管理就会发生矛盾。自从社区规划师来了,巧妙地抓住大家各自的痛点,逐渐就形成合力。”如今,创智坊的居民一出家门,就能感受创智农园里自己动手参与搭建的儿童乐园,孩子们能在这儿玩攀爬、挖沙子、做游戏、识香草。

自2018年开始,杨浦开展社区规划师培训近50场,累计参与人数超4000人次,不仅有效启发了社区工作者探索适合本地区的工作方法,也提升了社区居民的规划视野和素养。特别是2021年11月《“15分钟社区生活圈”行动·上海倡议》(以下称《上海倡议》)之推出,更令“社區规划师”概念受到各方重视。无论政府、居民还是一些第三方机构,都更愿意听社区规划师们的意见。而据刘悦来称,社区规划师在做规划前,更会去搜集社区居民意见、建议,才开始案头规划。从这个角度去分析,“15分钟社区生活圈”实践,实际上在走人民城市的精品化之路。

“15分钟社区生活圈”的发起之地是上海。早在2014年10月,在上海召开的首届世界城市日论坛上,就提出了“15分钟社区生活圈”基本概念,旨在构建低碳韧性、多元包容、公平协作的“社区共同体”。

到了2021年秋,在上海城市空间艺术季开幕式上,上海发出了《上海倡议》。艺术季期间,这份文件获得52个城市联合签署。闭幕式上,上海市政府副秘书长王为人,时任普陀区人民政府代区长肖文高,与天津、长春、南京、杭州、合肥、福州、武汉、成都等8座城市驻沪办代表共同发布了《上海倡议》。

2021上海城市空间艺术季活动的主展区设在位于普陀区的曹杨新村。作为区领导,肖文高当时表示:“城市是生命体、有机体,通过城市空间艺术季活动,汇聚各方智慧,在更高水平上推进城区有机更新,让城区生态环境更加清新、文化生活更加丰富、公共服务更加普惠、社区治理更加高效、生活品质更加美好,由此,普陀区可以全力建设‘创新发展活力区、美好生活品质区’。”

“15分钟社区生活圈”概念,确实是应对城市这一“生命体、有机体”而诞生的。

在受聘于杨浦区,担任长海路街道社区规划师的同济大学建筑与规划学院副教授姚栋看来,“15分钟社区生活圈”概念,确实是应对城市这一“生命体、有机体”而诞生的。姚栋对《新民周刊》记者说:“‘15分钟社区生活圈’,关注人民生活需求的提升,由政府来主导公共服务的提升。值得关注的是,其是在政府提供基本的公共服务的清单之外,再‘加菜’,是高于基本公共服务的一些内容。”

从国际上来看,更早进入城市化的一些国家,自然更早关注传统街区之改造与再利用。日本东京大学教授西村幸夫《再造魅力故乡》一书,讲述了17个发生在日本传统街区改造过程中的故事。其对历史性建筑保护的思考,不仅仅在于建筑本身的保全,更认为“每一座城市都有自己得以形成和兴盛的理由,因此每一座城市的历史性建筑物都吸收了灿烂辉煌时代的热血和能量,是城市辉煌历史物化的表现,也是一座城市的独特魅力所在”,而这些建筑之保护,实际上还存在一个如何继续发挥其利用价值,甚至发挥出更大价值的问题。

在上海市徐汇区天平街道“66梧桐院·邻里汇”,记者看到建于1932年的、出自著名建筑师邬达克之手设计的老洋房,正发挥出新功能。譬如主楼建筑一层设有可在此交流、沟通、会客或举办小型沙龙的66梧桐会客厅:可以开展亲子和早教活动,譬如童趣童绘之类;还可以为老年人提供晚晴关爱服务,譬如政策咨询、心理咨询、法律咨询、中医坐诊等。邻里餐厅、梧桐会客厅、天天影吧、喜阅书吧等设施,让居民能够在这里待上一整天也不嫌够。

据记者了解,“66梧桐院”所在的乌鲁木齐南路64号,在中华人民共和国成立后,曾长期是徐汇区体育局办公场所,坐落于此的徐汇区第一少体校,一直都是网球精英的摇篮。但这里的建筑功用一度是面临转型的。如果说20世纪五六十年代,上海缺乏用于政府办公的建筑,而使得区一级的体育局不得不在老洋房里办公的话,在21世纪10年代,当有更多适合现代办公的新建筑建成以后,老洋房该派什么用场呢?2017年,徐汇区体育局整体搬迁新址后,这英式乡村风格的老建筑被修旧如旧,尽可能恢复初建时的建筑风貌之后,2020年1月,这里成为了“66梧桐院·邻里汇”。

比起将独幢老洋房的建筑资源全部用于社区邻里汇来,长宁区新华路街道更注重于现有资源的空闲时间段之利用。譬如其辖区内复旦小学的“城市少年宫”特色空间,每个双休日上午会对社区开放,通过学校文体设施与社区的分时共享,强化空间资源的灵活运用。新华路街道还开设“爱心暑托班”,创办丰富的亲子活动课程,构建开放而人性化的校园空间等。“在大家的印象中,新华路的两边都是梧桐树和老洋房,很有腔调,幽静而雅。但事实上,这个街区里还有很多20世纪80年代建造的工人新村,居住环境是比较狭小的。”家住新华路街道的武欣说,“为此,在街道的支持下,我作为‘社区规划师’,发起了一个‘街坊四邻见面会’,让邻居们一起来讨论怎样改善环境。”在“街坊四邻见面会”上,大家通过共同商议,将焦点落在了一条处于两个居委会之间的马路上。这条马路相较于新华路的梧桐掩映来,是颇有些脏乱的,堪称管理盲区。但在居民们的大力支持,以及出了很多主意之下,武欣和设计师们几易其稿,拿出了一个将原有台阶变平的步行空间小规划。之后,“新华·美好社区节”就在这里年复一年地举办起来。

上海市徐汇区天平街道“66 梧桐院·邻里汇”。

长宁区机场新村将一处闲置仓库改造成“小白屋”。摄影/ 刘歆

在上海,无论是长宁区机场新村将一处闲置仓库改造成“小白屋”,让社区居民可以在这里办自发的小型艺术展——人人可以成为策展人,还是浦东新区博三小区引入平衡木、肋木架、视力表、坐位体前屈设备,都是在充分征求居民意见,了解居民需求之后,将既有建筑、设施进行微更新、微改造而成。如果说老洋房是“金角”,那么那些原本看似不起眼的旧花坛、仓库、小径,则是“银边”,只要充分挖掘,必然能发挥出更大价值。

《上海倡议》提出之际,有人发出疑问——为什么会将曹杨新村街道作为“2021上海城市空间艺术季活动的主展区”,并在这里发出“15分钟社区生活圈”的倡议?

在姚栋看来,这一安排确实有美好的寓意。毕竟,始建于1951年的曹杨新村是中华人民共和国历史上第一个工人新村。当年规划的时候,也确实融入了“邻里单位”规划理论的思想。记者在当年曹杨新村总规划师汪定增先生《上海曹杨新村住宅区的规劃》一文中看到这样一段文字:“新村总体规划不能否认是带有邻里单位的思想的,新村总面积为94.63公顷,半径约为0.6公里,从边缘步行至中心约在7—8分钟左右,中心设立各项公共建筑,如合作社、邮局、银行和文化馆等。在新村边缘分设小菜场及合作社分销店,便利居民在住宅附近购买日用品,小学及幼儿园不设在街坊内而是平均分布于新村的独立地段内,小孩入学由家中至学校不超过十分钟步行时间,这样不致妨碍街坊邻居的居住安宁,同时学校也能有足够的活动场址。”

如今的《上海倡议》提出,以全体市民的获得感为最高衡量标准,实现“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”的愿景。如今回看当年的曹杨新村规划,与“15分钟社区生活圈”确实有相似之处。汪定增提出,以曹杨新村这一“小住宅区的规模,这是考虑为了维持一定规模的建筑和居民经济情况而拟定的”。但必须看到当年的规划,包括此后各个时期新居民建筑的规划,与如今“15分钟社区生活圈”是有本质不同之处的。姚栋告诉记者:“新小区、新建筑的规划,有一个‘千人指标’的概念:政府在进行城市规划时会优先根据用地和人口配置公共设施,并确保新开发用地有充足的公共设施用地储备。以现在的情况来说,就是先确定公共设施用地,再进行土地出让和开发。”亦即,城市规划是在设定有多少公共服务需求的情况下,以人口规模为核心——多少人配多少公共服务设施。但这样的规划,人口数字往往是提前假设的。但如今“15分钟社区生活圈”则不同,其是在既有社区基础上,在政府已经供给了基本的公共服务的基础上,想为既有居民提供更多更好的高品质公共服务。

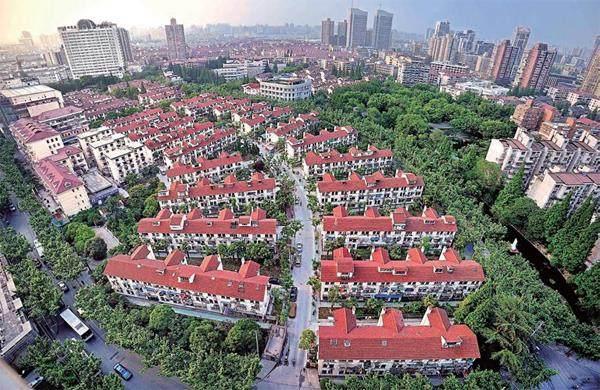

曹杨一村是名副其实的花园新村。摄影/孙中钦

当年曹杨新村总体布置图。

“上海在2016年的时候,就开始探索以多元路径向社区提供更多服务。”姚栋说,“一些增值服务是通过政府购买的方式,由第三方入驻来为居民提供的。这与当年计划经济时期政府希望能大包大揽提供所有社区服务,是不同的。”在姚栋看来,社区本身是有生命的。譬如曹杨新村,最初规划的时候确实设有小菜场,可在1952年5月曹杨一村居民入住之后,6月开出的位于曹杨一村1号的曹杨新村工人消费合作社,面积只有106.5平方米,勉强能担负当时曹杨新村地区1002户居民的日常购物需求,但也有居民甚至要经常到苏州河南边小沙渡附近采购。此后,随着1953年7月合作社大门市部的开业,才基本满足当时居民的消费需求。随着曹杨二、三、四、五、六村之兴建,之后的曹杨新村商店也逐步改扩建直到1985年建成曹杨商场。

“15分钟生活圈”的理念,很大程度上在于居民不断提升生活品质的需求,与居住地附近资源禀赋的利用。譬如当沪杭铁路内环线拆除后,原本的铁路线改为曹杨农贸市场,在本世纪初曾一度满足曹杨新村居民更丰富的生活所需之采购。而如今,当居民钱袋子更鼓,需要更优质的消费服务之际,曹杨农贸市场退出历史舞台,此地成为了百禧公园——一个颇有纽约高线公园意蕴的新的城市网红打卡地。也令社区居民一出家门就有可以游玩的颇有感觉的场所。

姚栋认为,“15分钟社区生活圈”,是在探索建成区如何响应人民的生活需求。

值得注意的是,除了目前《上海倡议》提出的“15分钟社区生活圈”之外,就世界范围来说,譬如法国巴黎有“15分钟城市”、美国学者提出“20分钟城市”、美国和澳大利亚也都有人提出“20分钟邻里”概念,新加坡则提出“20分钟市镇”。这些都是强调时间尺度概念的国外社区空间单元规划案例。其与《上海倡议》有同有异。而联合签署《上海倡议》的52座城市,遍布中国的大江南北、黄河上下,各自的经济发展水平、人口规模、资源禀赋等等不尽相同。在姚栋看来,各地在什么时期探索“15分钟社区生活圈”,以什么方式来进行探索,需要精准把控,量力而行,并注意到是否有持久性。