高温陶瓷除尘器粉尘捕集特性研究

宁克祥 阮晨杰 陈传威 张传志 王东方 顾明言 黄庠永

(安徽工业大学 能源与环境学院)

高温除尘装置可实现高温高尘烟气除尘与脱硝过程一体化[1-4]。含尘高温烟气先进行高温除尘再进行脱硝,可降低脱硝剂的磨损、堵塞,提高脱硝效率,延长SCR催化剂的寿命,从而降低脱硝成本。除尘脱硝后的高温烟气进入余热回收利用系统,可提高能源利用效率,降低碳排放[5]。

多孔陶瓷管的管壁均匀地分布着许多相互连通的不规则小微孔。当含尘气体通过多孔陶瓷管时,干净气体通过多孔陶瓷管管壁的小微孔被抽走排出,而粉尘则阻留在管壁表面上与气体分离、沉淀,达到除尘的目的[6]。

多孔陶瓷过滤器的过滤精度高[7],具有结构简单、耐高温、抗腐蚀和除尘效率高(可达99%以上)等优越性能。因此,在高温除尘方面,多孔陶瓷类型的除尘器占有绝对优势[8]。

高温除尘器粉尘捕集受到粉尘粒径分布、气流速度等因素的影响。通过对陶瓷除尘器的内部流场及颗粒运动特性的研究,得到了不同含尘气体流量下陶瓷除尘器内的压力损失、流动特性以及颗粒捕集特性,从而为优化除尘器结构以及实际操作提供参考。

文章利用数值模拟技术对实验室建立的高温除尘器装置内部流场进行模拟,利用FLUENT模拟软件对烛状陶瓷管除尘器内气体流动特性以及对粉尘颗粒的捕集特性进行研究。

1 除尘器结构及模型建立

1.1 除尘器结构

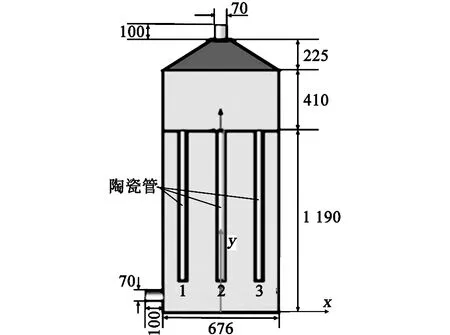

除尘器内部有三根陶瓷管,除尘器总长676 mm、宽263 mm、高1 925 mm,含尘气体从底部左侧进入,整体结构如图1所示。烛状陶瓷管尺寸为高996 mm,内径34 mm,外径56.5 mm,壁厚11.25 mm。采用DesignModeler和Mesh进行建模和网格划分,网格数量为58万。

图1 模型整体结构

1.2 数学模型的建立

数学模型包括气相流动模型、多孔介质模型和颗粒相模型。

(1)气相湍流流动模型:采用雷诺应力模型(RSM)。因为雷诺应力模型的适用范围广,涵盖的物理机理较多,且雷诺应力模型与实验值结果吻合性更好。

(2)多孔介质模型:陶瓷过滤多孔介质为各向同性的多孔结构,因此采用多孔介质模型来模拟陶瓷过滤管。三个多孔陶瓷区域设置为多孔区域、层流。考虑到三个方向上的粘性阻力系数需要设置,将x方向、z方向的粘性阻力系数C1设置为1.11×1012m-2(渗透率K=9.0×10-13m2)[9],另将y方向的粘性阻力系数设为比x、z方向大三个数量级;考虑到多孔区域处可视为层流,将三个方向的惯性阻力系数C2设置为0;孔隙率设为0.45。

(3)颗粒相模型:选择离散相模型即DPM模型,颗粒相每10步数和气相耦合,质量力为压力梯度力。计算中采取气相进口处平面为颗粒释放平面,即面射流源方式,入射角度为垂直于射流平面,颗粒的分布规律为均匀分布。设置颗粒的入口质量流量为5×10-5kg/s,此时的颗粒相所占体积百分比小于10%,属于稀相流,符合DPM模型的使用条件,而颗粒间的碰撞在计算中可以忽略不计。

1.3 模拟条件

为了便于求解,假设:稳态流动;流体视为不可压缩流体;气体全部从出气口流出;入口处设置为速度入口条件,含尘气体为常温常压下的空气,粉尘颗粒密度为2 600 kg/m3,入口气体流量分别为10、15、20、25和30 m3/h,入口颗粒质量流量为5×10-5kg/s。

2 结果与分析

2.1 入口含尘气体流量对除尘器内速度和多孔区域压降的影响

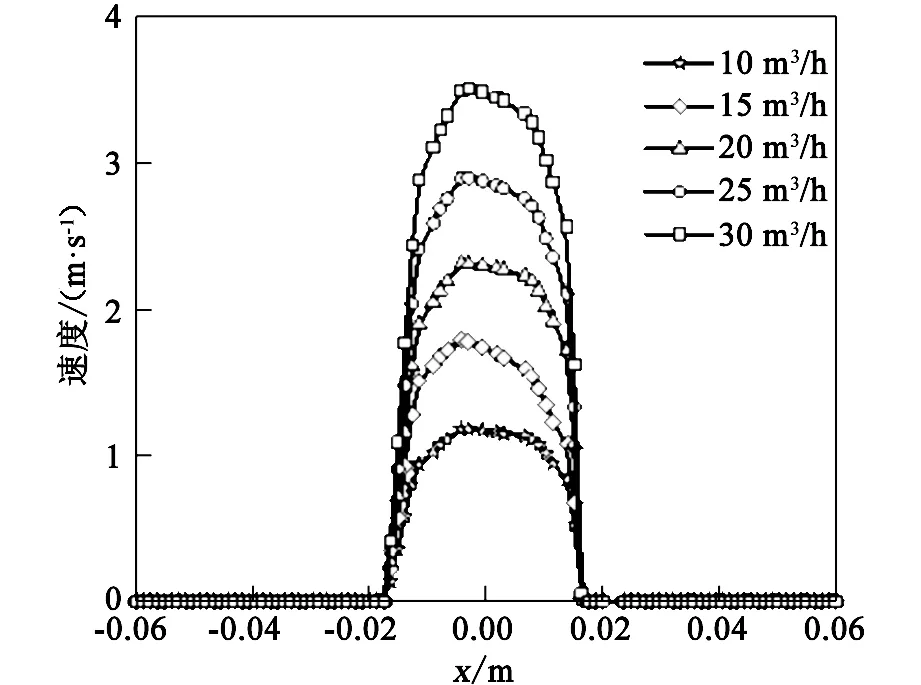

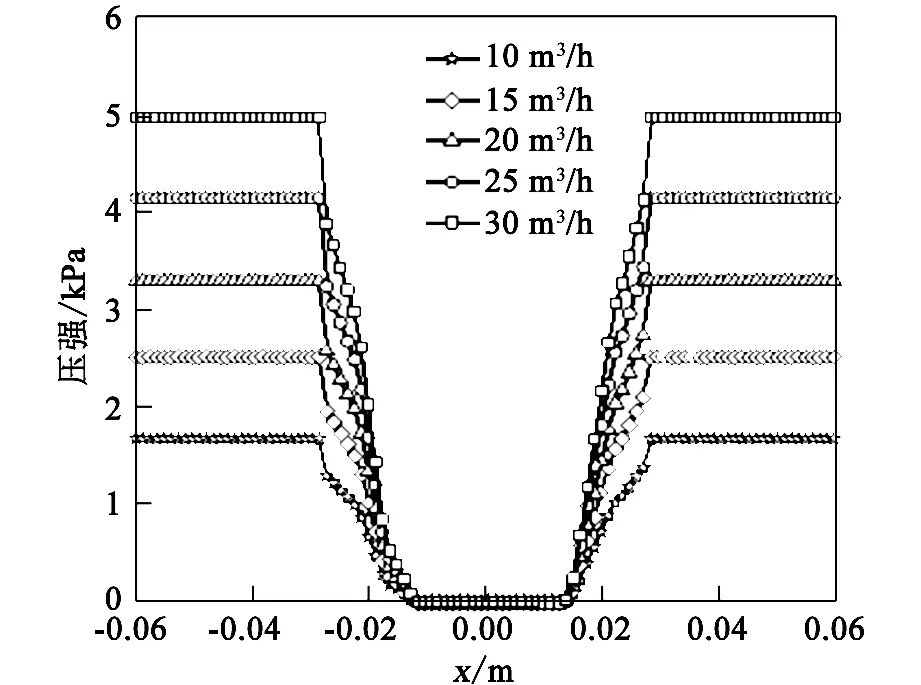

考虑到三个多孔介质区域处的速度分布基本类似,只分析多孔陶瓷管2出口(y=1.2 m)处的速度(图2)及压强分布(图3)。

图2 不同入口含尘气体流量下除尘器内的速度分布

图3 不同入口含尘气体流量下的多孔区域压强分布

含尘气体在除尘器壳体内滤管外以及多孔介质内的速度较小,其数值趋近于零,当含尘气体流出多孔介质区域后速度显著增加,并在中轴线处达到峰值;随着入口含尘气体流量增大,气体流速及过滤速度也会增大。

在含尘气体进入滤管之前,除尘器壳体内的压强分布均匀,处于恒压状态。随着入口含尘气体流量的增大,含尘气体经过多孔陶瓷管壁后,压强值迅速降低,损失较大,且沿着滤管厚度方向线性下降,当流出滤管后继续维持一个较稳定的压强。含尘气体流出多孔介质区域后压强增大,上下箱体的压差增大,有可能会对除尘器壳体结构造成影响。

2.2 入口含尘气体流量和粒径对捕集时间的影响

含尘气体从除尘器底部左侧入口进入,首先沿着进口方向冲击下箱体右侧壁面,大部分颗粒碰到箱体后会反弹至除尘器壳体中。粉尘颗粒的运行轨迹决定了颗粒被捕集的位置及被捕集的时间。随着气体的上升,气体碰到管壁,使得颗粒的运动存在较大的扰动,颗粒轨迹绕管壁形成一个明显的涡旋,在碰到管壁时被捕集,同时剩余颗粒继续随气体上升运动,气相中的颗粒数目明显减少,整个离散相浓度分布是下段较大、中上段逐渐变小。

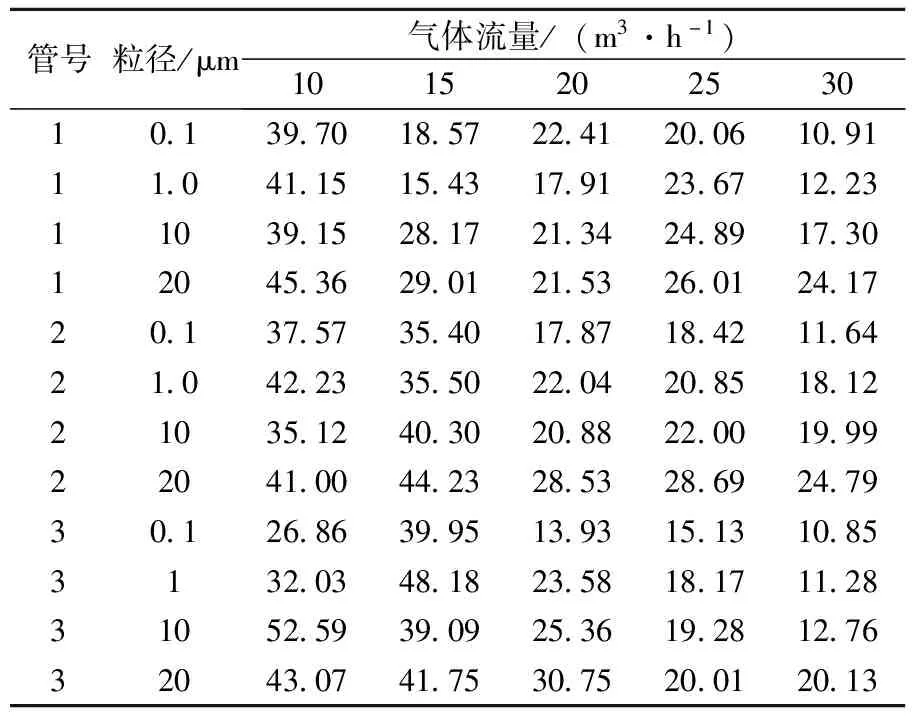

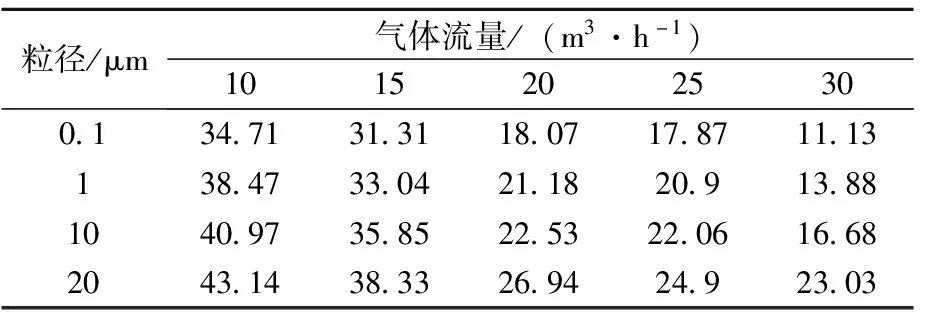

利用FLUENT模拟出粉尘颗粒从进口处到接触多孔陶瓷介质的过程,并将经历时间定义为颗粒捕集时间。颗粒捕集时间与入口气体流量、颗粒初始速度以及颗粒粒径等因素有关,具体的颗粒捕集时间如表1所示。

从表1可以看出:

表1 不同入口含尘气体流量下颗粒捕集时间 s

(1)在含尘气体流量为30 m3/h时,颗粒捕集时间较短,陶瓷管1、2对较大粉尘颗粒的捕集时间比较敏感。当粉尘粒径为0.1 μm时,陶瓷管1、2、3对颗粒的捕集时间变化很小;当粉尘粒径为1.0 μm时,陶瓷管1、2、3对颗粒的捕集时间先增加后减少,陶瓷管2达到最大值;当粉尘粒径为20 μm时,与较小粒径的粉尘颗粒相比,陶瓷管1、2、3对颗粒的捕集时间都大幅增加;

(2)在含尘气体流量为25 m3/h时,陶瓷管1、2对颗粒的捕集时间较长。在同一根陶瓷管上,随着粉尘粒径的增大,颗粒捕集时间增加;当粉尘粒径分别为0.1、1.0、10 μm时,陶瓷管1、2、3对粉尘颗粒的捕集时间逐渐减少;当粉尘粒径为20 μm时,陶瓷管1、2、3对颗粒的捕集时间先增加后减少,陶瓷管2达到最大值;

(3)在含尘气体流量为20 m3/h时,陶瓷管1、2、3对颗粒捕集时间变化不大;

(4)在含尘气体流量为15 m3/h时,陶瓷管2、3对颗粒的捕集时间都比较长。当粉尘粒径分别为0.1、1.0 μm时,陶瓷管1、2、3对颗粒的捕集时间逐渐增加,陶瓷管3达到最大值;当粉尘粒径分别为10、20 μm时,陶瓷管1、2、3对颗粒的捕集时间先增加后减少,陶瓷管2达到最大值;

(5)在含尘气体流量为10 m3/h时,陶瓷管1、2、3对颗粒的捕集时间较长,陶瓷管3对粉尘颗粒的捕集时间比较敏感。当粉尘粒径为10 μm时,陶瓷管3对粉尘颗粒的捕集时间最长。

将三根陶瓷管捕集时间取平均值,即每根陶瓷管在同一粒径和入口流量下的平均值,得到了在不同含尘气体流量下的平均颗粒捕集时间,见表2。

表2 不同含尘气体流量下的平均颗粒捕集时间 s

随着含尘气体流量的增加,颗粒捕集时间会相应缩短。当含尘气体流量增大时,除尘器壳体内部的气体及颗粒的运动速度增大,气体对粉尘颗粒的携带作用加强,颗粒捕集时间就会缩短。相对于气体流量较小时,气体流量较大时捕集时间的变化率变小。气体流量增大使得颗粒在除尘器内的运行时间变短,同时扰动性增加,捕集时间缩短,但捕集时间不会无限缩短。在气体流量不变的情况下,随着粉尘颗粒粒径增大,平均捕集时间增加。因此,对不同粒径的粉尘颗粒要选择大小合适的气体流量,才能达到既保证除尘效率又节约资源的目的。

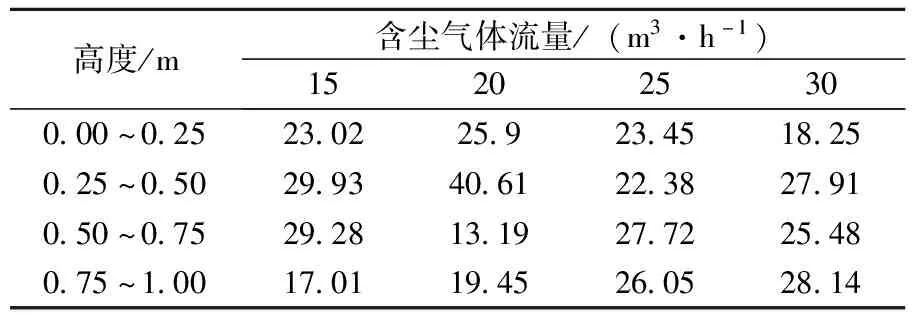

2.3 入口含尘气体流量对捕集位置的影响

在工况条件为颗粒流量5×10-5kg/s,颗粒粒径0.1 μm时,入口含尘气体流量对陶瓷管捕集颗粒位置的影响如表3所示。将三根陶瓷管壁面上的颗粒沉积百分数取平均值,将其视为除尘器沿高度方向的平均颗粒沉积质量百分比,分别在15、20、25、30 m3/h的气体流量下得到了沿陶瓷管高度方向(将陶瓷管底处设为0 m)0~0.25、0.25~0.50、0.50~0.75、0.75~1.0 m的平均颗粒沉积百分比。

表3 不同含尘气体流量下沿高度方向颗粒沉积百分比 %

对相同的颗粒粒径,随着含尘气体流量增加,除尘管壁面上沉积的颗粒规律不同。当含尘气体流量为15 m3/h时,粉尘在0.25~0.75 m范围捕集比例较高,在0.75 m以上捕集比例较低;含尘气体流量为20 m3/h时,粉尘捕集区主要在0~0.50 m处,大约达到67%;而含尘气体流量为25 m3/h时,除尘管上部捕集的颗粒比例略高于下部;当含尘气体流量为30 m3/h时,0.25 m以上捕集的颗粒比例变化不大,高于底部0.25 m捕集的颗粒比例。随着含尘气体流量增多,除尘管上部捕集的颗粒增加。

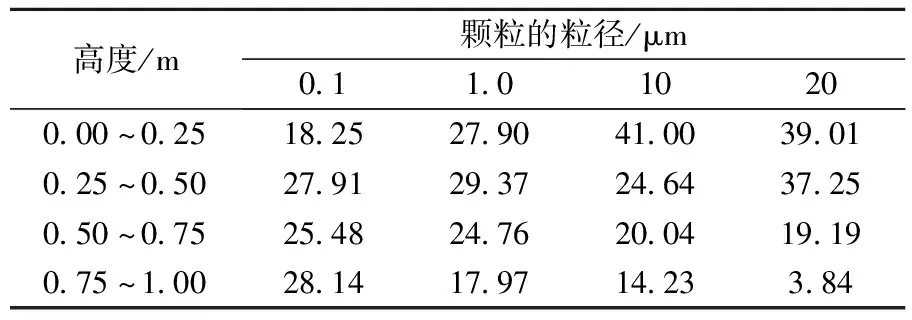

2.4 颗粒的粒径对捕集位置的影响

在工况条件为颗粒流量5×10-5kg/s,含尘气体流量为30 m3/h时,颗粒粒径对不同高度颗粒沉积百分比的影响如表4所示。将三根陶瓷管壁面上的颗粒沉积百分比取平均值,视为除尘器沿高度方向的平均颗粒沉积百分比,之后分别在0.1、1.0、10、20 μm粒径条件下得到了沿陶瓷管高度方向(将陶瓷管底处设为0 m)0~0.25、0.25~0.50、0.50~0.75、0.75~1.0 m的平均颗粒沉积百分比。

表4 不同粒径下沿高度方向颗粒沉积百分比 %

在含尘气体流量不变的情况下,随着颗粒粒径增大,陶瓷管壁面上部沉积的颗粒比例减少,下部沉积的颗粒相对增多。当颗粒粒径为0.1 μm时,除尘管上部捕集的颗粒比例略高于下部;当颗粒粒径分别为1.0、10 μm时,除尘管下部捕集的颗粒比例高于上部,大约分别达到57%和66%,颗粒粒径为10 μm时,在0~0.25 m处达到最多,为41.09%;当颗粒粒径为20 μm时,下部捕集的颗粒比例远高于上部。因此,随着颗粒粒径的增大,除尘管下部捕集的颗粒越来越多于上部。

3 结论

(1)随着含尘气体流量增加,除尘器压强增加;气体流过多孔介质区域的压强与过滤流速呈线性关系。

(2)粉尘粒径变大,颗粒捕集时间变长;含尘气体流量增多,粉尘颗粒捕集时间缩短。

(3)含尘气体流量增加,陶瓷管上部的颗粒沉积占比高于下部的。

(4)粉尘粒径增大,陶瓷管下部的颗粒沉积占比增多,且远高于上部的。