新中国食用菌研究的奠基人

——陈梅朋——写在陈梅朋先生诞辰120周年之际

李 焱 谭 琦 吴莹莹 鲍大鹏

(上海市农业科学院食用菌研究所,上海奉贤 201413)

陈梅朋(1902—1968),湖南郴州人氏,上海市农业科学院食用菌研究所(以下简称“上海食用菌所”)第一任所长。2022年是陈梅朋先生诞辰120周年,为纪念先生,现将其主要经历与重要贡献汇集于此,以铭记之。

图1 陈梅朋像(摄于58岁之年)

图2 陈梅朋钤印

图3 陈梅朋留存签名

1 留法岁月——漂洋过海求学路

陈梅朋早年家境贫寒,生活十分艰辛。幼年时母亲早亡,他在叔、姨家勉强生活度日,十二岁就去做学徒为生。后在新民学会总干事萧子升的引导下,少年陈梅朋立志赴法参加勤工俭学,他的叔叔陈谊诚(湘中南著名中医)大为感动,连夸其有志气,并资助二百大洋作为留学路费[1]。

1919 年1 月,未满17 岁的陈梅朋登上前往欧洲的轮船,在同行的学子中,他是最年幼的湖南籍留法生[1]。远洋途中,船行至马六甲海峡的槟榔屿,沿岸停靠补给时,当地一位华侨怜惜陈梅朋幼小,万里迢迢去往欧洲,前途未卜,欲挽留陈梅朋定居槟榔屿,表示愿意供其食宿及就学。但陈梅朋婉言谢绝了华侨的好意,表示此行是为了前往欧洲学习先进技术、报效祖国,绝不可轻言放弃,于是辞别华侨,继续踏上旅欧之路,此举受到华侨和同学们的赞扬[1]。

陈梅朋到达法国以后,先进入当地学校补习法文,并在郊区一家种植园做工,做工时早上天不亮就要起床,深夜才回到住处。后来他与王若飞、李立三同在圣夏蒙的工厂做工既是同学又是朋友。陈梅朋与王若飞住在同一间屋子,冬日寒冷时两人抵足而眠[1]。

根据陈梅朋先生自书简历,他因在法国参加学生运动于1921 年11 月被遣送回国,在北京西山中法大学陆汉克学院学习一年有余,毕业后再赴法留学,1923年9月进入法国都鲁斯大学农学院,学习三年后以优异成绩毕业,1926年10月进入巴黎巴斯德研究院,学习亦勤奋努力,节假日均在图书馆、实验室度过。1927 年10 月又到德国史都卡德巴斯德学院深造,所学学科包括生物与农业,研究领域从微生物到农作物,掌握与真菌、蔬菜、果木、园艺相关的学科知识[1]。

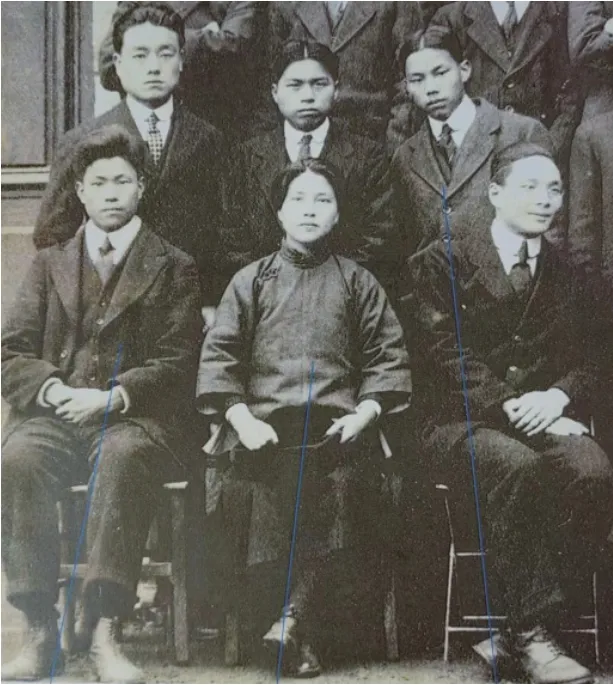

后人在留法勤工俭学运动纪念馆馆藏档案中找到了陈梅朋留法时与革命先贤蔡和森、向警予、蔡畅的集体合影,照片为1920年春假期间拍摄于法国蒙达尓纪公学。

图4 1920年春,百余名留法学子集体合影

图5 原图左下角放大

2 毅然归国——拳拳报国赤子心

2.1 浓浓思乡意

陈梅朋先生留法后,仍旧念念不忘饱受贫穷、落后和战争磨难的祖国,常常在诗歌中表达对祖国、家乡及母亲的思念,如“苍山辞祖国,雪浪涌前程。”“托天空的孤雁,飞到我母亲的墓旁,告诉她孤零零儿的悲伤。”

因此,在1928年当他学业有成时,“他放弃国外的优厚待遇,毅然回到祖国,希望以所学的知识,提高国内农业科技水平,改变农村落后面貌。”[1]此时北平大学闻讯陈梅朋先生即将回国,向他抛出橄榄枝。

然而无奈归国初期时局混乱,科研之路多有坎坷。回国后,陈梅朋先生曾历任北平大学农学院教授、河南南阳农林局局长、河南大学农学院院长、农林部专门委员等职务,均因时局动荡不能长久任职,工作不能持续深入,在欧洲学习与考察的成果无处应用与施展,空怀一腔热情而报国无门,走过了二十多年曲折的道路。

但是陈梅朋先生始终保持着对农业的热爱,时时怀揣为中国农业发展做点事情的梦想,一时一刻也不曾放弃。陈梅朋先生于1936年3月至1937年4月在欧洲各国考察战时农业,形成对欧洲农业发展的独特见解,撰写了《如何实行中国农村建设的商榷》一文。在文中针对中国当时的农业政策,他详细、全方位地阐述了建议。这些建议体现出对中国农业发展的深入思考,不但有引进国外先进技术的短平快高效手段,更有不必拘泥于国外经验的创新性理念。当时陈梅朋先生提出需要重视种业建设,这些思想与他后来开展食用菌研究时,非常重视菌种创新,重视技术的实际推广应用都关联甚大[2]。

2.2 只争朝夕献身农业

1949 年上海解放,陈梅朋先生从此开始了新的人生,所学知识技能报国的夙愿也终将实现。他先在上海市人民政府秘书处第一科任翻译科员,后随着国家建设需要,组织上根据他专业特长,将其调入农业系统工作。陈梅朋先后任上海市国营新市农场技术员、上海市郊区办事处技师、上海市农业试验站技师、上海食用菌所第一任所长兼任上海市园艺学会副理事长,并被选为上海市第二、第三届人民代表。他以只争朝夕的精神从事农业科学研究,努力挽回逝去的岁月,为振兴祖国多作贡献[1]。

2.3 恋恋蘑菇情

20世纪50年代初,在上海决定发展蘑菇种植业之前,蔬菜园艺界就曾有过争论:上海农业今后要走怎样的发展方向。陈梅朋先生根据自己多年的蘑菇种植经验以及对国内外市场的了解,提出上海可发展蘑菇种植,这在当时遭到了一些人的反对,因为蘑菇在当时还是有钱人才能够消费的奢侈品,所以他们认为种植蘑菇是在为资本主义服务。陈梅朋先生耐心解释,蘑菇种植发展了,产量增加了,就可以让普通老百姓也吃得起蘑菇,乃是为社会大众服务;并且蘑菇的市场需求大,售价高,能够改善菇农生活水平,更可出口为国家创汇。当时在国际市场上银耳绝大部分是由中国供应的,经济价值很高,1 t 银耳在国际市场上可换来570 t 优质钢材[3]。而中国在1949 年钢铁的年产量只有不到16 万t,发展菌菇种植业能够为国家赚取大量宝贵的外汇资源,在国立伊始、百废待兴的国家建设时期有着极其重要的意义。

当时上海市农业主管领导非常支持发展蘑菇种植,特批给陈梅朋先生两百元经费及一百多平方米的房屋,由此,上海地区的蘑菇种植业开始发展起来。此后,蘑菇种植业对国家发展的助推作用得到了证明。陈梅朋先生在1958 年发表的文章中提到:“近年由于我国对外贸易的飞跃发展,出口需要的蘑菇数量也随着骤然增加。上海市郊农民要为祖国争取更多的外汇而承担起发展蘑菇生产的任务。”[4]“各种菌菇栽培试验研究的成果,一经宣布,立即被中华人民共和国商业部所采纳。”[5]

3 潜心钻研——不尽成果滚滚来

3.1 陈梅朋先生的科研成果

陈梅朋先生调任农业系统工作后,先是从事农业技术的推广普及,后转而从事科学研究,他执着追求、勇于开拓,取得了一项又一项的突破成果,许多科研成果惠及国人至今,可谓影响深远[1]。

1955 年上海市农业试验场设立食用菌研究组,1956 年上海市农业试验场改为上海市农业试验站,1959年上海市农业科学研究所成立,1960年上海市农业科学研究所扩建为上海市农业科学院,下设食用菌研究所,陈梅朋先生为首任所长。1970—1980年食用菌研究所与园艺研究所合并,1980 年底又恢复原建制[6]。

图6 上海农业试验站食用菌研究组全体人员合影(1959年6月,一排右三为陈梅朋)

陈梅朋先生是新中国第一代从事食用菌研究的专家。他对我国传统栽培的香菇、茯苓、草菇、木耳、银耳的栽培技术进行技术革新,分离蘑菇菌种和瓶装纯菌丝体菌种,应用三级培养扩大生产体系,并将其推广到生产中,结束了我国这五种传统栽培食用菌延续一千余年来由孢子自然接种的落后局面,推广人工培养菌种、人工接种、人工制作培养基,开创了科学管理的新法栽培[7]。

在陈梅朋先生的主持下,上海市农业试验站于1956 年7—9 月首次利用稻草试种草菇成功[8];1957—1961 年,在银耳菌种及栽培技术上取得了突破;1958 年,采用猪牛粪代替马粪栽培双孢蘑菇获得成功[4]。1959—1960 年,陈梅朋先生还先后组织技术骨干进行了野生灵芝组织分离和猴头菇驯化工作,首次在国内分离出灵芝纯菌种和猴头菇菌种,为国内开发利用药用菌提供了新途径[6,9]。

20 世纪60 年代,陈梅朋先生已年逾花甲,且患有严重的支气管炎与哮喘,但仍然带领研究人员远行峨眉山、武当山等高山,深入湖北省、内蒙古自治区、黑龙江省、江西省、福建省等省区调查菌种资源,采集野生菌,为深入研究和开发利用国内丰富的食用菌资源提供第一手资料[6,10]。

3.1.1 双孢蘑菇的研究成果

陈梅朋先生1955 年在上海市农业试验站进一步研究双孢蘑菇的制种和栽培技术,1956 年应用组织分离和孢子分离的方法获得蘑菇纯菌种,并推广应用,改变了我国蘑菇栽培一直依赖进口菌砖菌种的局面[7]。

20 世纪50 年代陈梅朋先生与孙超合作开展“猪粪、牛粪替代马粪栽培蘑菇”的研究并获得成功。为适应我国马粪资源稀缺而牛粪与家禽粪资源充足的情况,陈梅朋先生不拘泥于外国的研究论断,不迷信国外学者所谓的“种蘑菇必得有马粪素”,勇于跳出旧有框架,探索新方法,最终用新栽培料牛粪成功地栽培出双孢蘑菇,摆脱了双孢蘑菇对马粪原料的依赖,降低运输成本。用今日的眼光来看,这一成果既使得栽培过程低碳化,又利用了农业废弃物,实现了循环农业、绿色农业,更为蘑菇栽培向现代菌类栽培技术体系发展开辟了道路与方向。

上海市郊区的双孢蘑菇生产面积在1959 年发展到70 多万平方尺,1960 年又一跃为700 多万平方尺,是1949年前后(2.4万平方尺)的300倍[6]。

3.1.2 香菇的研究成果

1957 年春,陈梅朋先生带领科研团队在上海市农业试验站开始进行香菇纯菌种培养和香菇栽培技术革新等试验研究,在同年冬季就获得香菇纯菌种,继而在江西省景德镇、浙江省龙泉县(现为龙泉市)进行香菇段木栽培试验。1958 年,陈梅朋先生组织团队正式生产香菇的木屑纯菌种,并在全国各地举办培训班,香菇段木人工接种栽培新技术得到广泛传播,在全国迅速普及。1959 年冬,陈梅朋先生以上海市农业试验站名义发表研究论文,报道与浙江省龙泉县食用菌实验场合作的应用27 个阔叶树种的段木栽培香菇的出菇对比试验[5]。至1960年,陈梅朋先生已经建立成熟的采用纯菌种接种段木栽培香菇的技术体系,这是我国香菇人工栽培史上继砍花法之后的第二次飞跃——纯菌种段木栽培香菇。

1964 年,在陈梅朋先生的指导下,上海食用菌所香菇研究团队的何园素、王曰英等研发的锯木屑培养菌丝体压块栽培香菇技术体系获得成功,产量达“每平方尺0.75 千克鲜菇”,生物学效率大大提高。20 世纪70 年代这项技术在获得配套菌种香菇7402 后在全国大面积推广,使一切有木屑、棉籽壳等有机纤维的地区,农民都可投身香菇生产。用锯木屑代替段木栽培香菇获得成功,其重大意义在于:(1)克服了发展香菇造成木材大量耗费以致影响经济建设或香菇生产因受到木材的限制而不能充分发展等矛盾和困难,为发展香菇生产开辟了一个新的途径;(2)解除了香菇只能在山林地区栽培的限制,不仅扩大了香菇栽培的区域,有利于香菇产业的发展,满足市场的需求;且为平原地区和城市郊区的集体组织发展多种经营增添一个新的项目,有助于增加农民的收益,同时彻底改变了以往半天然、半人工的栽培香菇方式,成为完全由人工控制的栽培模式,这样对于提高香菇的品质和产量就有更为可靠的保证[5,11]。这项成果实现香菇人工栽培史上的第三次飞跃——代料栽培香菇,为我国成为世界香菇生产大国奠定了坚实基础。

为满足各地发展香菇产业的迫切需求,上海市农业试验站除自行加班培育香菇纯菌种14万瓶外,还在江西省、广东省、福建省等地帮助建立香菇纯菌种繁育场各1~2 所;此外还为江西省、福建省、广东省、广西壮族自治区、湖南省、湖北省、云南省、四川省、贵州省、陕西省、甘肃省、山西省、山东省、河北省、北京市、天津市、辽宁省、吉林省、黑龙江省、安徽省、江苏省、浙江省等省区市培养340多位食用菌技术人才[5]。

3.1.3 银耳的研究成果

陈梅朋先生从1957 年开始进行银耳菌丝体分离培养菌种的研究,经历了整整4 年,百余次的失败,至1961 年6 月,在国内首次采用组织分离法分离到银耳纯菌丝体和银耳香灰混合菌丝体菌种[3]。该菌种不仅出耳早,而且出耳率从自然接种的1%左右提升至人工接种的70%~90%,改变了银耳生产靠天吃饭的状况[12−14]。陈梅朋先生进行了该菌种接种木屑培养基试验,为国内大面积利用段木、木屑栽培银耳提供了有效途径[6]。

1962 年,陈梅朋先生与孙华瑜、陈锡凤、王标等共同完成了银耳菌种驯化和段木人工栽培技术研究,先后在浙江省临安区、於潜镇,江西省大茅山进行银耳段木人工接种试验并获得成功[15],建立起成熟的银耳人工栽培技术体系,为我国银耳栽培技术的不断发展奠定了坚实的基础。1962 年以后,上海市农业科学院、三明真菌研究所证明银耳纯菌种在人工配制的培养基上能够完成它的生活史。随后我国的银耳栽培产业发展进入了快车道,1960 年,我国银耳年产量还不到10 (t干耳),采用银耳栽培新技术后,2003 年年产量已增至2 万t 左右,增长了2 000倍,增长幅度令人震惊[14]。1973年,“银耳栽培技术”获得上海市科技进步三等奖。1978 年,陈梅朋团队的“银耳菌种分离及其栽培研究”获得了上海市重大科技成果奖[1,7]。1979 年,上海食用菌所科技人员将陈梅朋先生1957—1961 年的银耳研究成果整理成文,发表于《上海农业科技》[3]。1983 年,全国著名的银耳专家屈全飘撰文介绍银耳的菌种分离法时,特将其中的寄主分离法称为“陈氏分离法”[16]。

3.1.4 灵芝的研究成果

陈梅朋先生于20 世纪50 年代开展了灵芝的栽培及其应用研究[17],1960 年,应用所采得的灵芝子实体分离出菌种,同年用瓶栽方法培养出子实体[10]。他的长子陈景松先生收藏了一朵灵芝子实体,为陈梅朋先生于20 世纪60 年代培育成功的第一批人工栽培灵芝,今已捐献给上海食用菌所作永久收藏。

图7 陈梅朋栽培获得的第一批灵芝子实体

3.1.5 猴头菇的研究成果

1960 年秋,陈梅朋先生在齐齐哈尔市采到野生猴头菇子实体,经组织分离获得纯菌种,并在此基础上进行栽培驯化[18],与陈敬荣等合作开展猴头菇栽培技术研究并获得成功[1]。后来上海食用菌所与上海中药制药三厂合作的成果“猴头菌的人工培养技术”于1988 年获国家技术发明三等奖,并于2006年登记入国家科技成果数据库[19]。

图8 “猴头菌的人工培养技术”获国家技术发明三等奖证书及发明奖章

3.2 陈梅朋先生在全国范围推广食用菌栽培技术

陈梅朋先生为了推广食用菌栽培技术,走遍全国多省市、自治区。

陈梅朋先生在担任上海食用菌所所长期间,承担了上海市郊区及全国食用菌栽培技术推广工作,从1957年开始,在上海举办了各种类型的食用菌栽培技术培训班,之后又把培训工作推行到全国各省市、自治区,推行到各行业,推行到基层单位。在短短的几年中,形成了一支庞大的食用菌栽培技术队伍,为我国培养出一批食用菌科技骨干[20]。据1960年统计,当时全国已经形成了一支近20万人的从事食用菌生产的专业人员队伍,进而将国内的食用菌事业推向一个新的发展阶段[6],这其中,陈梅朋先生开展的栽培技术推广工作功不可没。

3.3 陈梅朋先生的科研著作

陈梅朋先生在上海市大华农场、上海市国营华漕农场(上海市农业试验站前身)、上海市农业试验站、上海市农业科学院做研究期间撰写了诸多科学文章、著作,尤其系统地阐述了食用菌栽培技术。

陈梅朋先生的重要食用菌论文[3,21−23]:“谈谈蘑菇的栽培技术”[园艺通报,1957,1(3):59−62];“草菰在上海引种初步成功的经验”[农业科学通讯,1957(5):281−283];“草菰在上海引种初步成功的经过及其展望”[中国农报增刊,1957(3):22−24];“银耳菌丝体分离培养菌种的研究”[上海农业科技−食用菌,1979(1):1−5]。

陈梅朋先生的重要食用菌著作[24−27]:《蘑菰栽培及菌种育制法》(上海大华农场发行,1950 年,油印本);《蘑菇与草菇》(上海科学技术出版社,1957 年第一版);

《食用菌栽培技术问答》(科技卫生出版社,1958 年);《食用菌栽培》(高等教育出版社,1959年)。

非常令人可惜的是陈梅朋先生用心血撰写的《食用菌栽培学》《食用菌生理生态学》及《中国野生菌图谱》的初稿被抄没,未能流传下来[1]。

以上这些食用菌论文及专著,是陈梅朋先生在20 世纪50 年代撰写的,是他10 年中对我国大型真菌栽培情况调查研究和技术革新试验成果的总结。此时期正值我国食用菌由传统栽培向新法栽培过渡的阶段,其著作所阐明的理论和技术革新,无疑是一个创新的举措,他完善了开始于晚清时期的食用菌新法栽培的技术,包括纯菌种、人工选择培养料和科学管理,这些技术在生产中得以推广应用,为我国食用菌产业的发展提供了技术支撑[7]。

陈梅朋先生对我国食用菌产业的发展做出了巨大的贡献,是我国食用菌产业技术的奠基人和开拓者;他所发表的著作及论文,是我国食用菌科技发展史上的重要文献。

4 后世纪念——吃水不忘挖井人

4.1 业界人士对陈梅朋先生的评价与怀念

1996 年,章道忠(曾任上海食用菌所第三任所长)主编的《上海农业科研志》中,陈梅朋先生同黄道婆、徐光启等人一同被载入对上海农业有着卓著贡献的“人物篇”[10]。

2004 年,章道忠与中国科学院昆明植物研究所臧穆研究员在发现食用菌新种时,以“梅朋”作为两个担子菌新种的种名,即“梅朋华牛肝菌Sinoboletus meipengianus”及“梅朋华鸡菌Sinotermitomyces meipengianus”,以缅怀陈梅朋先生在食用菌领域做出的杰出贡献,及纪念陈梅朋先生诞辰102周年[28]。

2007 年,在中国食用菌协会成立20 周年之际,陈梅朋先生被追授“中国食用菌产业贡献者”荣誉[7]。

图9 时任上海市农业科学院党委书记、院长吴爱忠(右)和副院长谭琦(左)共同为陈梅朋先生塑像落成揭幕

2012年,陈梅朋先生诞辰110周年之际,第十届全国药用真菌学术研讨会在上海举办。大会开幕式上举行了庄重而简朴的陈梅朋先生塑像落成仪式,上海市农业科学院食用菌研究所张劲松所长主持仪式,时任上海市农业科学院党委书记、院长吴爱忠和副院长谭琦共同为陈梅朋先生塑像落成庄严揭幕[29−30]。

图10 立于上海食用菌所大楼内的陈梅朋先生塑像

2018 年,河南省科学院的贾身茂老师撰文纪念陈梅朋先生逝世50周年,详细记述了陈梅朋先生在食用菌领域的著作与贡献[7]。

4.2 其他领域各界人士对陈梅朋先生的肯定与敬佩

国画大师齐白石赠画

图11 国画大师齐白石赠画

齐白石与陈梅朋是湖南同乡,20世纪20年代末有过交往。因知道齐白石爱吃蘑菇,50 年代陈梅朋先生赴北京出差时特地带了一篮蘑菇馈赠齐白石先生。陈梅朋先生回家后对家人说起齐白石先生对蘑菇大为赞赏,后来收到齐先生寄来蘑菇水墨小品,并题写(梅朋先生存之)上款,还有白石长题表达对蘑菇鲜美的赞扬:“此种菌出于南方其味之美远胜北地蘑菇白石老人平生所嗜。”落白石款,钤(木人)印。白石老人以此表达对陈梅朋食用菌研究事业的高度赞赏。

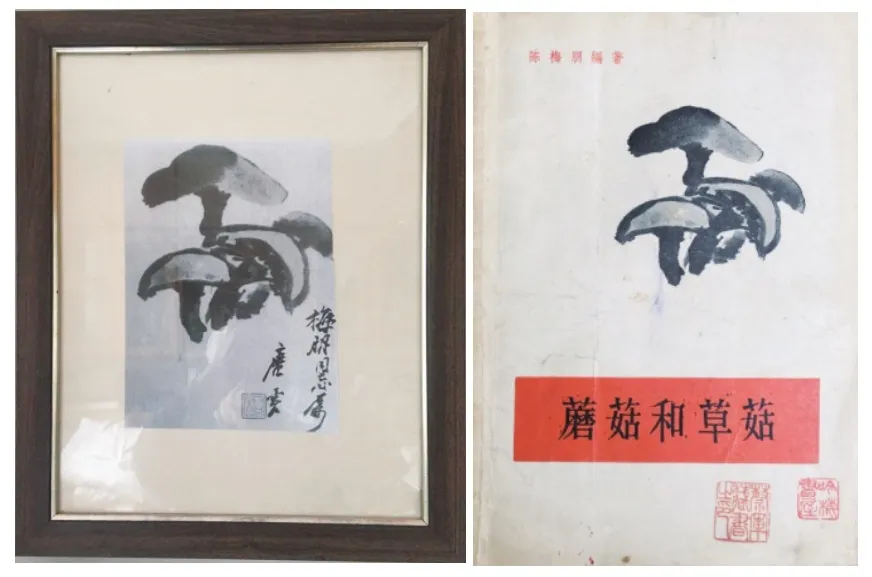

国画南派大师唐云赠画

图12 上海市美术家协会原副秘书长唐云赠画(左),后用作陈梅朋著作封面(右)

50 年代陈梅朋先生作为上海市人大代表参会时,一同参会的上海大画家唐云因听到与会人士直呼陈梅朋先生为“陈蘑菇”,甚是好奇,他人介绍说陈梅朋先生是新中囯蘑菇研究奠基人。唐云回去与画友林风眠谈及陈梅朋之事,林风眠说陈梅朋是他当年留法时的同学,钻研园艺及食用菌。唐云听闻便画了一幅蘑菇水墨画赠与陈梅朋先生,并题上款(梅朋同志属),落款唐云钤(唐云)印,后出版社出版陈梅朋先生新著《蘑菇和草菇》,封面设计采用了唐云这幅画的主图略去题款。

图13 张劲松所长(右)代表上海食用菌所接受捐赠物品

以上两幅陈梅朋先生的个人艺术藏品复件由陈梅朋长子陈景松于2020 年上海食用菌所建所六十周年之际赠与上海食用菌所收藏。

5 传承发扬——弘扬食用菌精神

图14 上海市农业科学院党委书记、院长蔡友铭(左)为陈景松颁发捐赠证书

在陈梅朋先生的组建与带领下,上海食用菌所从单一的双孢蘑菇种植研究起步,发展到从栽培到育种到加工到遗传,包括食用菌、药用菌十几种菌类的专业科研机构,对全国食用菌科研的发展起到重要推动作用。在60多年的艰苦创业中,上海食用菌所主持获得国家科技进步奖4 项,作为第二参加单位获得国家奖2 项,获省部级奖50 多项;获授权专利80 多项,其中发明专利50 项;承担省部级科研项目330 多项,编写专业著作20 多部,发表学术论文1 000 多篇;获保健品批文6 个,国家认定新品种19 个,上海市认定品种76 个;制定国家标准1 项;选育出的香菇、灵芝等优良菌种和配套高产栽培技术已辐射全国各地。

60 多年来,以陈梅朋先生为代表的上海食用菌所老一辈食用菌人在创新、创业历史中凝结出四种精神,即勇于探索的创新精神、情系菇农的奉献精神、永不放弃的拼搏精神、坚持实践的务实精神[31]。

进入新时代,中国食用菌产业正处于提质增效的转型发展中,上海食用菌所秉承这四种精神,正踏踏实实地为巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略不断作出贡献。这四种精神是我国食用菌产业发展进程中无数食用菌人的真实写照,更是食用菌界的共同精神财富[31]。

现如今,上海食用菌所已成为我国成立最早、科研体系最完备、学科门类最全、综合实力最强的食用菌专业研究所之一;形成了食用菌遗传工程、种质创新与繁育、生理与设施栽培、加工与发酵技术和产业经济与信息等优势研究方向;拥有“国家食用菌工程技术研究中心”“农业农村部南方食用菌资源利用重点实验室”“国家食用菌种质资源保藏库(上海)”等国家及上海市的十多个科研平台;是“国家食用菌产业技术体系”“上海市食用菌产业技术体系”的首席科学家单位,也是国际组织“世界食用菌生物学和产品学会”主席单位、中国农学会食用菌分会的依托单位。

陈梅朋先生憧憬的天下人皆能吃上蘑菇的夙愿已经在一代又一代食用菌人的共同努力下实现了!更加值得告慰的是,陈梅朋先生和老一辈科学家开创的食用菌事业,在现代社会中的价值和作用,正呈现出越来越宽广、越来越重要的发展前景。

上海食用菌所的科研人员将始终铭记陈梅朋先生的贡献,传承老一辈科学家的伟大精神,以产业发展的需求为导向,以解决共性技术和关键技术为己任,坚持立足学科前沿,勇于探索,不断创新,持续为我国食用菌产业的发展提供技术支撑,为早日将我国建成食用菌强国而努力奋斗。