“思不群”与“作诗苦”

——《梦游天姥吟留别》《登高》整合教学设计

□ 孙玲玲 康宏东

【教学设想】

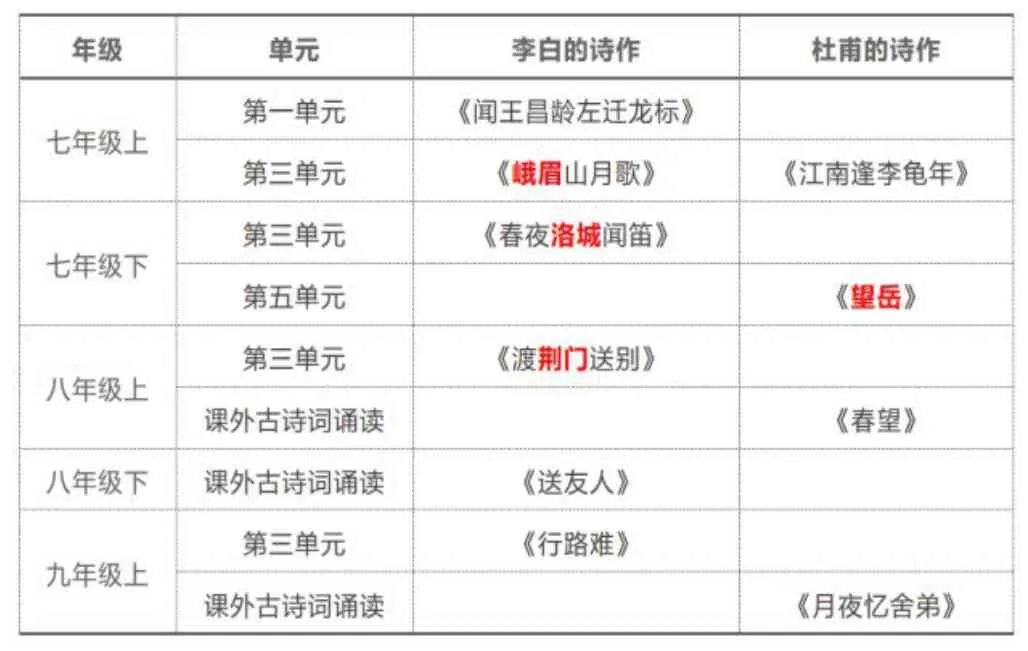

《梦游天姥吟留别》《登高》是统编版高中语文必修上册第三单元第8 课的两篇课文。本单元的主题是“生命的诗意”,学习任务群分属“文学类文本阅读与写作”。学生从小学就开始学习李杜二人的诗歌,对李杜二人比较熟悉。但无论是小学阶段还是初中阶段,两人的诗作在语文教材中大多分别呈现,而高中教材的两个古诗词单元(必修上册第三单元和选择性必修下册第一单元),却都是将二人的诗作放在同一课中,比较的意味暗含其中,所以整合教学是一种比较合适的方法。

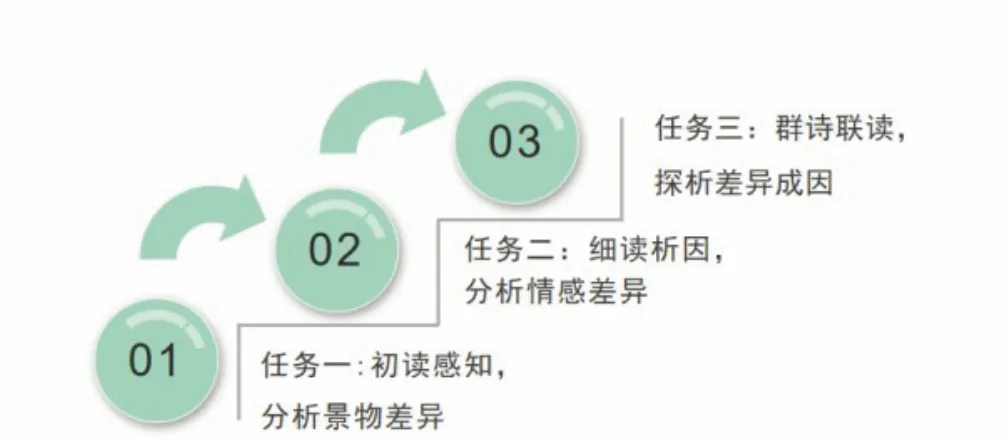

杜甫评价李白“白也诗无敌,飘然思不群”;李白评价杜甫“借问别来太瘦生,总是从前作诗苦”,“思不群”与“作诗苦”是李杜二人诗风、形象、语言的高度概括。本案例以此为整合点和教学线索,在充分预习的基础上先引导学生赏析两首诗歌景物描写上的差异,继而探析两位诗人的情感差异,最后结合“唐宋编年地图”“人物档案卡”等深入探究“思不群”与“作诗苦”的原因。

具体学习活动设计如下:

【素养目标】

1.语言建构与运用:在诵读、比较、分析等活动中品味李杜语言魅力,明确两位诗人在景物描写、情感表达等方面的差异。

2.思维发展与提升:知人论世,深入思考李杜诗歌差异的成因,提升学生思维的深刻性。

3.审美鉴赏与创造:通过联想想象、诵读涵泳,引导学生感受诗歌意境和审美情感,提升学生的审美鉴赏能力。

【重点难点】

1.重点:比较两位诗人在景物描写、情感表达上的不同,通过吟诵、比较、想象等方式引导学生感受诗歌意境和审美情感。

2.难点:知人论世,结合相关材料深入思考李杜诗歌差异成因。

【课时位置】

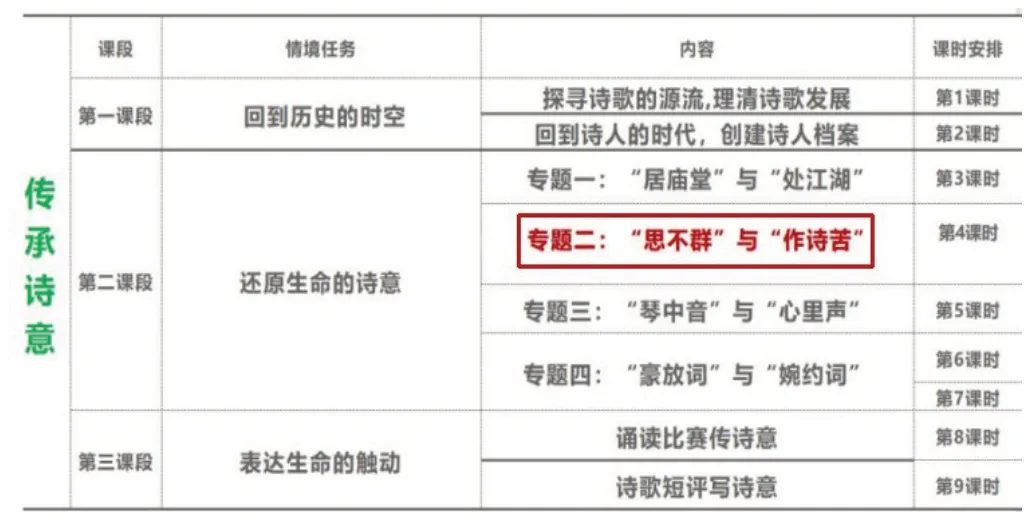

?

【教学过程】

情境设置:

杜甫评李白:“白也诗无敌,飘然思不群。”

李白评杜甫:“借问别来太瘦生,总为从前作诗苦。”

“思不群”与“作诗苦”不仅是二人对彼此的评价,也是对李杜二人人物形象、诗歌风格的高度概括,请大家联系所学的李杜诗歌,谈谈你对“思不群”与“作诗苦”的理解。

明确:“思不群”即想法奇异,风格独特,不同寻常;“作诗苦”即诗歌创作让诗人煞费苦心,以致于形容消瘦。

任务一:“思不群”与“作诗苦”——初读感知,分析景物差异

活动1:因声求气,诵读写景。

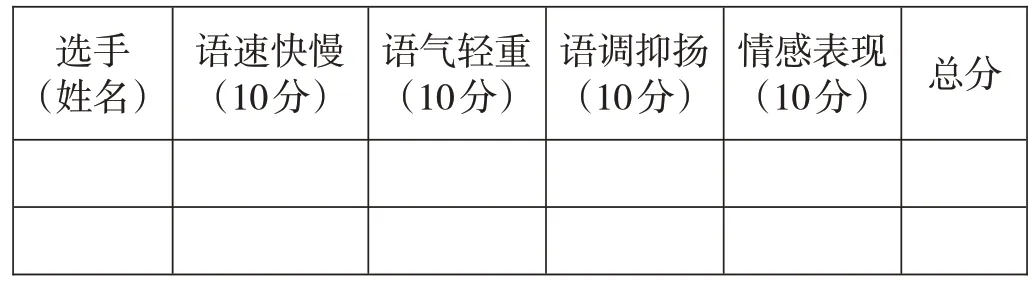

假如你是诗人,请你从语速、语调、语气来为我们讲解这两首诗的写景部分该如何诵读。小组选出诵读代表,学生按照评分标准评价。

选手(姓名)语速快慢(10分)语气轻重(10分)语调抑扬(10分)情感表现(10分) 总分

活动2:品鉴意象,由景入境。

先从所见、所闻两个方面对李杜诗中的意象进行分类,完成粗线条感知;

再小组合作,从意象的虚实、意象的疏密、意象的变与不变三个角度对两首诗歌进行细致赏析,最后汇总成如下表格:

?

明确:按题材划分《梦游天姥吟留别》属于赠别诗。一般的赠别诗选择的意象往往为“杨柳”“酒”“长亭”“杜鹃”等,大都是眼前的意象。“思不群”的李白却不落旧窠,《梦游天姥吟留别》中的意象无论是目之所见还是耳之所闻,全都是作者想象出来的,而《登高》中所见所闻的意象则是对夔州秋景的多方面多角度的真实展示,是现实意象。

南京大学教授莫砺锋在《莫砺锋讲唐诗课》中指出:“整首诗的意象最好是“疏密相半”,即有疏有密,疏密相济,才能恰到好处。”[1]从意象的疏密角度看,《登高》第一联中14 个字有6 个意象,除“猿啸哀”外,其他意象都可以称为视觉意象,极具画面感;第二联和第一联形成了极鲜明的对比,整联仅2个意象,选用极简的物象表现时空的辽阔恢弘,意象安排可谓疏密相济,体现了诗人经营之苦。而《梦游天姥吟留别》中的意象安排则不受如何约束,灵活自由,较为稀疏。

再从意象变与不变的角度来看,《梦游天姥吟留别》中,意象的特征是在变化着的,诗篇一开始是壮观的海日、新奇的天鸡啼叫,这时候的意象较为清幽宁静,继而阴森恐怖,熊咆龙吟、老虎奏乐,变得恐怖骇人,画面像一个个快闪镜头,切换的迅速体现了李白写景“思不群”的特征。而《登高》的意象都是杜甫精心选取的,表现了夔州秋天萧瑟寂寥,意象的组合也煞费苦心,比如为什么不可以是“天高风急”,或者是“风轻天高”?通过琢磨,可以发现首颔两联中的意象并非随意排列,而是有着严密的逻辑:因为“风急”,天上的云朵吹散,所以天空高远辽阔;因为“风急”,远处的猿啼才能一声声传将过来;因为“风急”,尘土吹散才使得渚清沙白;因为“风急”,鸟儿只能在空中盘旋;也正因为“风急”,落叶更加萧萧,江水更加滚滚。只有这样的推敲才可体会杜甫“作诗苦”的语言特征。

任务二:“思不群”与“作诗苦”——细读析因,分析情感差异

活动1:找出两诗最能表达作者情感的关键字眼,并说出依据。

明确:《梦游天姥吟留别》中,“惊”出现了两次,分别是“熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅”“恍惊起而长嗟”。言为心声,第一次“惊”出现在景物描写特征变化之时,梦游中,诗人沉浸于清幽宁静的美景中,可随着时间的推移,景物变得森然阴森,一下子使得诗人处境变得孤危,诗人惊叹于梦中景物之奇险瑰怪。第二次“惊”出现在梦醒之时,曲折多变、波诡云谲的梦游经历让李白惊叹不已,继而引发诗人在下文中的感慨。

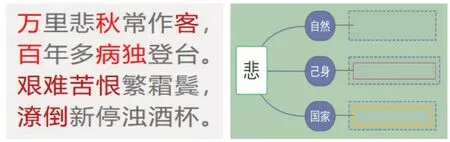

“悲”是贯穿《登高》整首诗的情感线索,《登高》中,“悲”字是对夔州秋景及诗人心情的高度概括。第一联是借夔州凄清的秋景来表达诗人内心的悲痛愁苦;第二联是以时空的辽阔久远反衬个体的渺小悲苦;第三联引申开来,表现了身世不幸和世事艰难下诗人的挣扎;尾联诗人用身体状况、生活情形来写当下的惨淡。

活动2:任务驱动,探究情感成因。

1.思维导图驱动,探究“悲”因。

明确:从思维导图可以看出,他的悲伤在诗作中是以层层递进的方式展开的:秋风急劲,猿鸣凄清,落木萧萧,长江滚滚,夔州秋景如此寂寥萧瑟,这是杜甫的第一层悲——自然之悲;岁月蹉跎,年老多病,离家万里,独自登高,这是杜甫的第二层悲——一己之悲;登高处望远,念及世事艰难,国家飘摇,这是杜甫的第三层悲——时事之悲。与杜甫的其它诗作如《春望》《登岳阳楼》一样,杜甫的悲伤从来都不会只是因为自己,他更关注苍生关注国家,尽管此时“右臂偏枯半耳聋”。层层深入中,杜甫忧国忧民“作诗苦”的形象便屹立了起来。

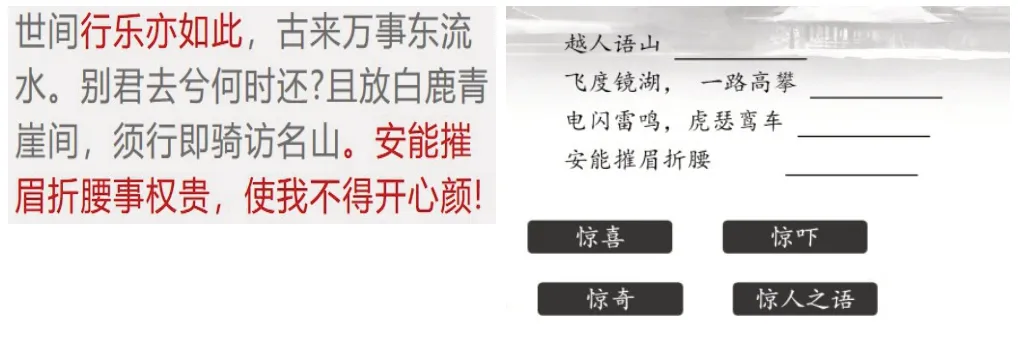

2.选词填空驱动,探究“惊”因。

教师设置疑问,提供相关支架,激发学生思考探究李白先是惊喜而后惊吓,最后又发出“安能摧眉折腰事权贵”的惊人之语的情感历程。

支架材料:公元742年,“仰天大笑出门去”的李白到长安担任翰林供奉。此时的李白踌躇满志。后来却发现自己不过是唐玄宗的一个御用文人而已,“使寰区大定,海县清一”的梦想也成为了泡影。不仅如此,桀骜不驯的性格使得他“树敌如林”,到了“世人皆欲杀”的恐怖地步。久受压抑,备受打击的李白在犹豫之后最终选择了自由和尊严,离开了帝都。在漫游宋齐鲁之后,于公元745 年(天宝四年)又离开东鲁南下吴越,《梦游天姥吟留别》即此时所作。

明确:虽然属于送别诗这一古老的题材,但诗中表达的情感却是“思不群”的。其一,一般的送别诗,情感或指向对友人的依依不舍,或指向对友谊的高度赞美,或指向对友人的热切勉励,本诗则摆脱了这方面的桎梏,情感内容不受约束,自由灵动。其二,在梦游天姥时,李白的情感历程是复杂多变的:海客口耳相传的天姥美景使诗人心驰神往,“半壁见海日,空中闻天鸡”的壮观美景让诗人流连忘返,“熊咆龙吟”“丘峦崩摧”的阴森动荡又让诗人恐惧不已。其三,梦境的过程与其两年的长安仕途生活有着惊人的相似之处:对天姥美景的向往,与他奉诏入京前对宫廷的仰慕是相同的;梦游开始时,景色奇妙,心情急切,与他奉旨入京的心情完全一致;“脚著谢公屐,身登青云梯”——步态何等潇洒,“半壁见海日,空中闻天鸡”——景色何等壮观,这也正是李白由布衣而卿相的艺术表达;“熊咆龙吟”“丘峦崩摧”的恐怖迷茫,与后来“世人皆欲杀”的处境、理想落空后的心境相吻合;至于惊醒后的叹息,则可以理解为赐金放还后,无法实现自己政治理想的遗憾和惋惜。

任务三:“思不群”与“作诗苦”——群诗联读,探析差异成因

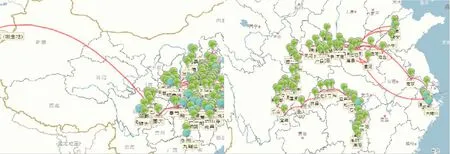

活动1:借助踪迹地图,窥探人生经历差异

明确:通过人物踪迹地图,可以发现李白一生好游名山大川,几乎走遍了唐朝所有的旅游景区。20岁时游历了巴蜀的名山胜水,25岁开始在各地长期漫游。名山如庐山、黄山、九嶷山、天门山等,名水如洞庭湖、桃花潭、白鹭洲等等,被后人称为“大唐的导游”。李白又基本生活在唐朝极盛之时,性格又格外洒脱,所以一生写下的七八百首诗中,前后一致的全是纵情豪歌,是虚无缥缈,是沉迷酒仙[2],这在历代诗人中是鲜有的;而杜甫为了躲避战乱几乎跑遍了唐朝的所有不毛之地,落魄潦倒的杜甫也见证了大唐江山在风雨中飘摇、贫苦百姓早流离中失所,这一切都写入到诗作中,如“三吏”“三别”等。杜甫的“苦”更多地表现对百姓的悲悯与对国家的担忧。

活动2:联读已学诗作,蠡测审美对象差异

?

明确:从形式上看,“思不群”的李白讨厌“白发死章句”,他更喜欢古风和乐府诗,以“复古”的态度来对抗当时盛行的诗歌格律化,对于“语不惊人死不休”的杜甫,他是不大看重的,甚至写诗来调侃:“饭颗山头逢杜甫,头戴笠子日卓午。借问别来太瘦生,总为从前作诗苦。”而杜甫多以律诗和绝句为主,其中,五律约为630首,几占其诗歌总量近一半.被后世学者称为“千古以还,一人而已”(胡应麟《诗薮》),其代表作《春望》《月夜忆舍弟》《春夜喜雨》以及七律《闻官军收河南河北》、《登高》、《客至》等,至今仍被当作是五律和七律的样板和典范来学习。[3]

从内容上看,在李白的诗作中,无论是供奉翰林之前的作品《峨眉山月歌》《春夜洛城闻笛》,还是写于赐金放还后的诗作《行路难》《闻王昌龄左迁龙标》,李白的审美中心往往聚向自我,偏爱表现主观情感,注重抒发个人的感受和体验。初中阶段,杜甫的诗歌虽只有4首,除了早期的诗作《望岳》,其他三首都是在安史之乱时或之后所作,注重对生活的观察、体验,与李白不同的是,杜甫的审美关注点更多的在自我以外的苍生、国家。

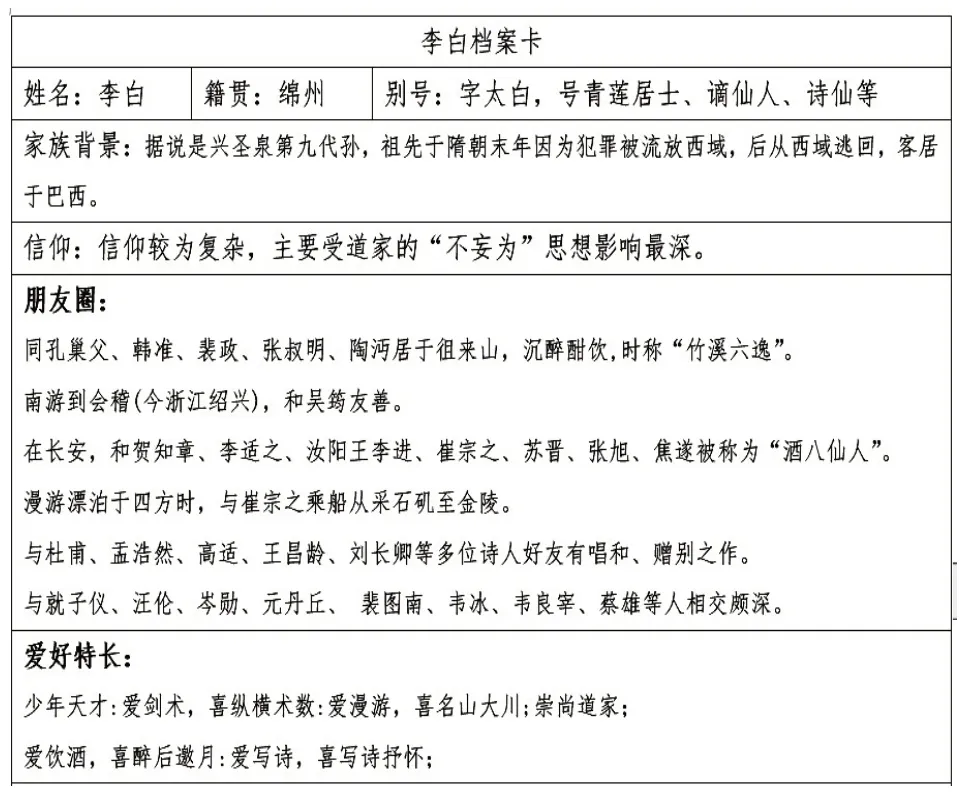

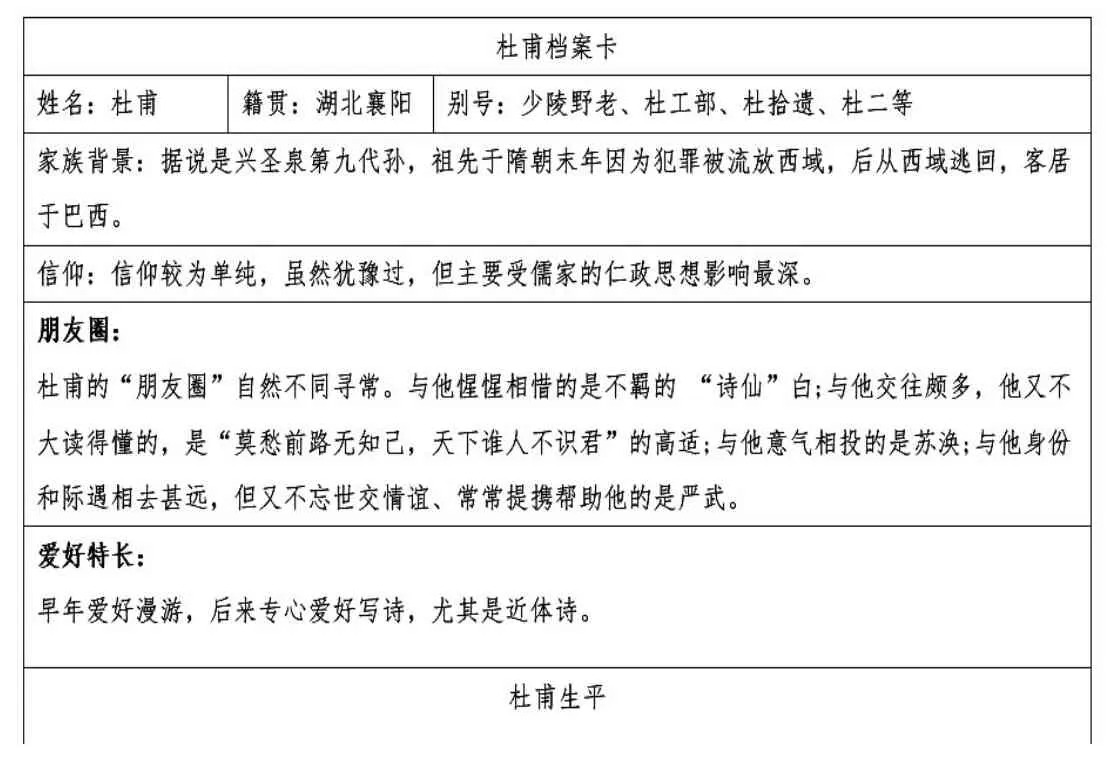

活动3:对照人物档案,管窥思想影响差异

明确:查看预习时创建的人物档案图,可以发现李杜都受儒家思想的影响。但从李白的经历和作品可以发现,虽然他的思想比较复杂,但主要受道家思想影响。在这一思想的影响下,李白任性放纵,“十五观奇书,作赋凌相如”的他是“思不群”的,他不可能走科举之路,所以他选择了一条与众不同却又适合自己的游侠之路。从少年时期的“手刃数人”到晚年“天夺壮心”,游侠贯穿李白的一生......给他的诗歌增添了瑰丽的浪漫精神和传奇色彩[4]。这种不受约束、反传统的精神体现了他对自由、理想不懈追求,反映在诗作中,就是大量的“嘲儒诗”。在《嘲鲁儒》中他写到“鲁叟谈五经,白发死章句”,嘲笑儒生迂腐;在《行行且猎篇》中,他将儒生与游侠做对比,讽刺儒生于世;在《赠何七判官昌浩》中他直抒心志,要做游侠仗剑去国,立功塞外。

?

?

杜甫出生儒学世家,受儒家思想影响最深。杜甫是成熟且规范的,更多时候能够自我克制,诗中更多流露出的是对亲人、友人、百姓的人文关怀。以友情为例,在《江南逢李龟年》《丹青引赠曹将军霸》《梦李白二首》诗中,杜甫用朴实厚重的文字表达了对三位好友身世飘零的感慨。无论是哪位好友的遭遇,都令读者黯然神伤唏嘘不已,但最打动读者的不是三位好友辛酸悲苦的遭遇,而是杜甫字里行间中流露出的对好友担忧牵挂和勉励鼓舞的真挚情谊:对于李龟年,他安慰道“落花时节又逢君”,言下之意为君落魄我亦如此;对曹霸,他痛惜着“世上未有如公贫”的同时,也宽慰他“但看古来盛名下,终日坎壈缠其身”;对李白这位才冠古今却无处施展的奇才,他叹息着质问“冠盖满京华,斯人独憔悴”的同时,也在担忧着“君今在罗网,何以有羽翼?”“水深波浪阔,无使蛟龙得”,真诚而急切地提醒好友世事多艰要当心!儒家的兼济天下与道家的清静无为不同,所以两人的诗风也好、形象也好,会有差异。

总结:通过两首诗作可以蠡测,由于生平经历、思想影响、审美对象的不同,李杜二人无论是在景物描写还是情感表现上都有着很大的差异。“思不群”的李白是一位自由浪漫的诗仙,他激励我们长风破浪,奔向远方;“作诗苦”的杜甫则是忧国忧民的诗圣,他激励我们见自我更见苍生,心怀悲悯情念终生。这估计就是韩愈所说的“李杜文章在,光焰万丈长”的原因所在吧!

【作业设计】

请在以下两题中选做一题:

1.运用李白浪漫夸张的风格改写《登高》;

2.运用杜甫沉郁顿挫的风格改写《梦游天姥吟留别》

【教学反思】

相对老教材而言,部编版高中语文教材更强调整合,尤其是单元内的群组课文,在教学时更应关注“整合”思维。整合不是随意组合,必须要找到群文的整合点,才能缀点成线。《梦游天姥吟留别》、《登高》是统编高中语文教材必修上册第三单元第8 课,本案例以李杜二人对彼此的评价“思不群”与“作诗苦”为切入点和教学线索,将两人诗作整合起来,逐步引导学生赏析两首诗作中的景物差异、情感差异,继而深入探究李杜二人差异成因,整个设计条理清晰,循序渐进。

除了整合点新颖,思路清晰之外,本次设计还有两大亮点。

首先,活动设计巧妙。教学任务的落实离不开一个个具体的活动。整个教学设计安排了多次温故活动,可以帮助学生巩固已有知识,也能帮助学生理解新知,丰富已有图式;同时,“唐宋编年地图”“人物档案卡”的引入,使得课堂形式新颖,内容丰富,极大地调动了学生共建课堂的热情。

其次,评价方式多元。整个教学设计尤其关注评价方式的多元化。通过回忆旧知鼓励学生阐释对“思不群”与“作诗苦”的理解,既能帮助学生温习旧知,也不失为一种合适的诊断性评价,摸清了学生知识背景。同时,通过评分表、诗句赏析等方式既高效完成了教学活动,也有效落实过程性评价。最后,作业设计与安排是一种常见的评价手段,本次的作业设计体现了因材施教的教学原则,学生可以结合自身实际原则适合自己的作业。

——李杜优劣之争研究评述