浅谈几种外来淡水螯虾

陆冠亚,赵晓燕,赵晓娜,唐泰山,顾浩,许萍萍,祝贺

(南京海关动植物与食品检测中心,江苏 南京 210019)

我国疆域辽阔,地质形态、气候条件及水域生态系统复杂多样,海洋、江河、湖泊、水库、湿地等不仅孕育了丰富的水生物种资源,也为外来水生物种的引进、生存和繁衍提供了优越条件,如克氏原螯虾、罗非鱼、斑点叉尾等外来物种,已成为我国极其重要的经济动物[1]。现简述我国常见的3 种外来淡水螯虾:克氏原螯虾、麦龙螯虾和红螯螯虾的物种分类、地理分布、物种生活习性、潜在风险以及防控建议,与其物种近似种的形态学鉴定特征进行对比分析,以期为海关、渔业、环保、资源环境管理等部门及相关领域的科研工作者提供参考。通过普及外来物种知识,倡导杜绝胡乱放生等行为,最终达到合理利用外来物种,保护国内生物、生态和种质资源安全的目的。

1 克氏原螯虾

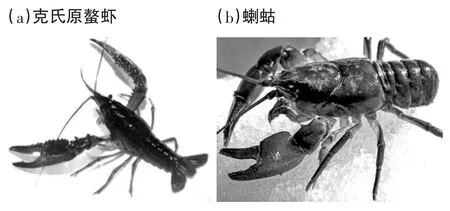

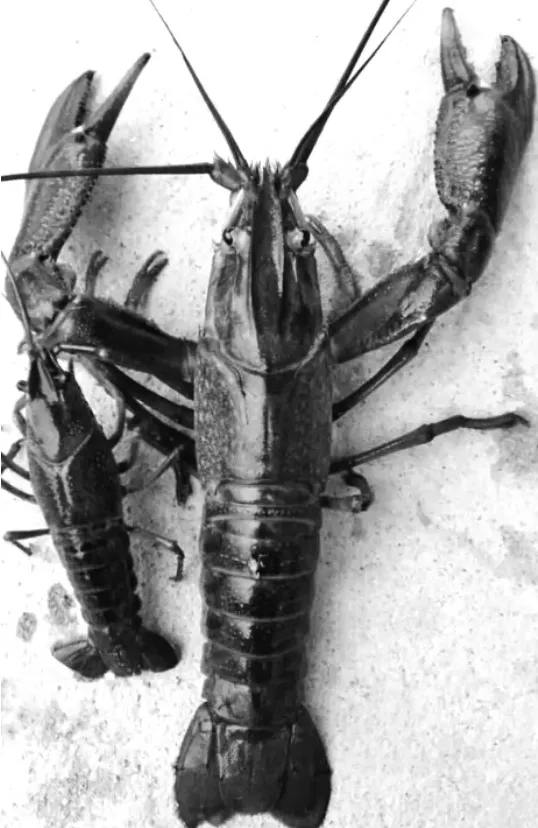

克氏原螯虾(Procambarus clarkii),俗名小龙虾、红色沼泽螯虾、红螯虾、克氏螯虾等,属十足目(Decapoda),螯虾科(Parastacidae),原螯虾属(Procambarus)[2]。体表呈深红色或青褐色,国内不同地区该形态指标略有差异,成体长7~13 cm[3]。体呈圆筒状,甲壳坚厚,前侧缘不与口前板愈合,侧缘也不与胸部腹甲和胸肢基部愈合,头胸甲稍侧扁,颈沟很明显。第1 触角较短小,双鞭;第2 触角有较发达的鳞片。3 对颚足都具外肢,步足全为单枝型,前3 对螯状,其中第1 对特别强大、坚厚,故又称螯虾;末2 对步足简单,呈爪状。鳃为丝状鳃。头部有3 对触须,触须近头部粗大,尖端小而尖,在头部外缘的1 对触须特别粗长,一般比体长长1/3,在1 对长触须中间为两对短触须,长度约为体长的一半。胸部有步足5 对,第 1 至第 3 对步足末端呈钳状,第 4、第 5 对步足末端呈爪状[4];第2 对步足特别发达,使之成为很大的螯,雄性的螯比雌性的更发达。国内不同区域该形态指标略有差异,并且雄性虾的前外缘有一鲜红的薄膜,十分显眼,雌性则没有,因而成为区别雄雌的重要特征[3]。尾部有5 片尾扇[2]。近似的种中,我国东北的蝲蛄(Cambaroides dauricus)与其形态最为接近,容易混淆[5],见图 1(a)(b)。

图1 克氏原螯虾成体和蝲蛄

克氏原螯虾原产于墨西哥北部和美国南部[7],我国大多数地区均有分布,特别是长江中下游地区,自然分布和养殖面积居全国首位[8]。20 世纪20 年代由美国引入日本,1929 年由日本引入我国[9],主要通过船舶压舱水引入[10]。克氏原螯虾喜栖息于水体较浅、水草茂盛的溪流、沼泽和湿地,也临时性栖息于水沟和池塘。适应性极强,水温10~30 ℃时均可正常生长,环境耐受力在3 种螯虾中属最强[11],以螯肢挖洞,有较强的挖掘洞穴的能力。不善游泳,多在水底栖息。杂食性,可以摄取植物性和动物性饵料,如水草、植物碎屑、动物内脏、小鱼、虾、蝌蚪及蛙类等,饵料不足或群体密度过大时会相互蚕食[12]。

养殖克氏原螯虾若出现逃逸或自然扩散的情况,可能存在以下生物及生态安全风险:自然水域中定居的克氏原螯虾,通过竞争性替代,将本土虾类从其适宜的栖息地排除,影响本土虾类的生存和繁殖[13];食量大,在自然水体中过量摄食水生植物和其他小型鱼虾类,导致其他鱼类的食物来源减少,从而改变水域生态系统的营养关系;在自然水域中,捕食本土虾类的卵和幼虾,影响本土虾类生存和种群延续;克氏原螯虾会在田埂和堤坝挖洞,危害农田水利等生态系统。

防控建议:开展自然水域中克氏原螯虾的危害评估,加强宣传教育,减少人为放生;提高防控意识,加强养殖管理,减少养殖逃逸、放流和丢弃行为;优化养殖结构布局,推进其在适生区以外的区域养殖;加强引种管理和入境检疫,严禁携带病原的亲虾入境[14]。

2 麦龙螯虾

麦龙螯虾(Cherax tenuimanus),俗名麦龙虾、澳洲龙虾、青龙虾、蓝魔鬼等,属十足目(Decapoda),螯虾科(Parastacidae),螯虾属(Chearx)[2],为世界上个体最大的淡水虾之一[15]。其呈短粗状,背腹略扁平,常见颜色有蓝色和红色,其中红色麦龙螯虾头胸甲和腹甲的背侧呈淡红、橄榄绿色或棕色,其腹部呈红褐色,雌性腹侧还呈现一些红色和水墨紫色[16]。国内以蓝色麦龙螯虾较为常见,少数为红色[7](图2)。

图2 麦龙螯虾成体

麦龙螯虾原产于澳大利亚西澳大利亚州西南地区[16],我国国内尚未大面积养殖,在北京、福建、江苏、湖北、广东等地有关于小规模养殖成功的报道[8]。其适温性较广,在22~25 ℃存活最佳,环境耐受力弱于克氏原螯虾和红螯螯虾[7]。生活在富含有机物的河流底部砂土层中。成体需要获得洞穴和避难物(如石头、树根等)。昼伏夜出,白天常潜伏在水库浅水区的库底、河流及池塘底部的石块缝隙间,基本上不挖洞穴居,日落后活动频繁,大量摄食。食性广,以植物性碎屑为主[16]。麦龙螯虾除了作为高端食材,近年来,是炙手可热的水族箱观赏动物,具备较高的经济价值,但国内作为观赏动物饲养的规模较小,野外水域中分布很少[15]。

潜在的生物及生态安全风险:邮寄、网购或夹带逃避海关检疫,入境后造成野外扩散;压制本地虾类的种群增长;危害农田等生态系统[17]。防控建议同克氏原螯虾。

3 红螯螯虾

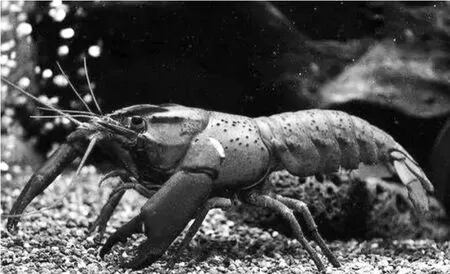

克氏原螯虾、麦龙螯虾、红螯螯虾和蝲蛄形态学参数比较见表1。

表1 克氏原螯虾、麦龙螯虾、红螯螯虾和蝲蛄形态学参数

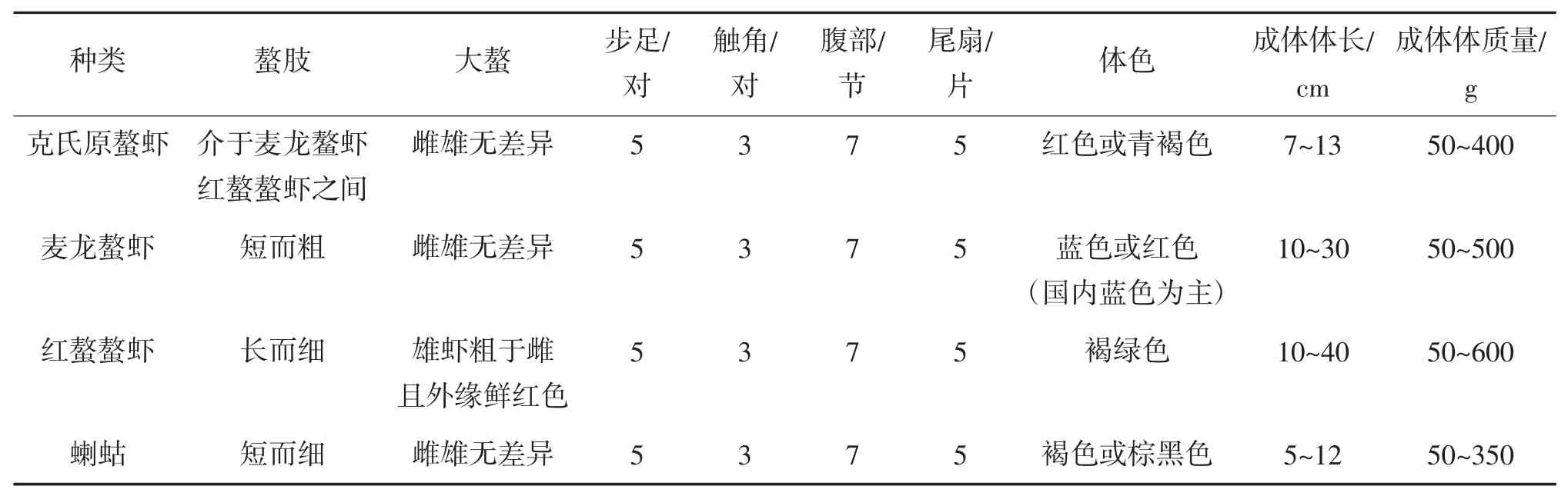

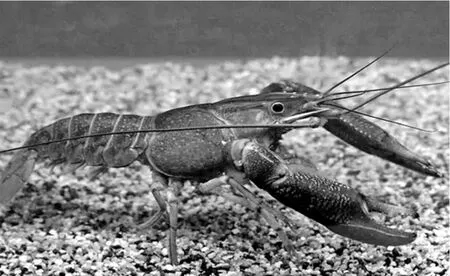

红螯螯虾(Cherax quadricarinatus),俗名四脊滑螯虾、马龙螯虾、澳洲淡水龙虾、麦龙虾等,属十足目(Decapoda),拟螯虾科(Parastacidae),螯虾属(Chearx)[2]。整个躯体由甲壳覆盖,外表光滑,由头胸部和腹部组成,其中头胸部13 节,头胸甲背部有4条沿身体纵轴方向排列的脊。双眼有柄而突起。头胸部有5 对步足,第1 对为粗壮的大螯,雄性的大螯在外侧有一膜质鲜红美丽的斑块;第2、第3 对步足为螯状;第4、第5 对步足为爪状。腹部有7 节,虽被覆甲壳,但节间关联处有纤维膜相连,可灵活运动;腹部第2 节至第5 节下面都有1 对附肢,称为腹足或游泳足;腹部第6 节附肢向后伸展,加宽称尾足,并与尾节组成尾扇,是螯虾快速运动的器官。在头胸部的前端还有3 对触角(1 对大触角,2 对小触角)。性成熟的雄虾大螯基部外延,有一块明显的鲜红色或橘色斑纹,第5 对步足基部有一对乳突状生殖棘,雌虾没有。雄虾的螯长超过体长。雌虾在第3 对步足的基部有一对生殖孔,螯呈蓝色,其长度小于体长[18],个体质量 50~100 g,最大可达 500~600 g[19]。与麦龙螯虾相比,红螯螯虾螯肢较长且较细[18]。红螯螯虾雄虾的大螯粗于雌虾,并且外缘有鲜红色或橘色的角质膜,从外表上很容易分辨雌雄[19(]图3)。红螯螯虾与青褐色的克氏原螯虾在形态上较接近,两者易混淆[6(]图4、5)。

图3 红螯螯虾成体

图4 红螯螯虾与克氏原螯虾对比

图5 红螯螯虾易与青褐色的克氏原螯虾混淆

红螯螯虾原产于大洋洲,自然分布于澳大利亚北昆士兰的河流中[7]。国内从澳大利亚引种超过20 年时间,但受限于养殖技术、养殖成本、销售渠道等因素[16],养殖规模无法与克氏原螯虾相比,养殖地主要集中在广东地区[8]。适温性较广,环境适应性和耐受力较强[7],在河流、水库、池塘均能生活,白天潜伏在水体中可隐蔽的地方,傍晚和黎明前出来觅食,喜夜晚活动,营底栖爬行生活。常在砖、瓦、砾石的间隙中爬行或潜伏在池塘的洞穴中,在较软的池底有掘穴能力,有时亦沿池壁上爬或攀伏于水生植物的根叶上[6]。食性广,主要摄食有机碎屑,如各种藻类、水生植物的根、叶[11],特别喜食汁多肥嫩、叶片较宽大的绿色植物,如水浮莲、水葫芦、马来眼子菜、青萍等[20]。喜食的动物性食物如水丝蚓、蚯蚓,水生昆虫的卵、蛹、螺类、蚌类、小鱼虾等[19]。养殖规模介于克氏原螯虾和麦龙螯虾之间,在野外水域有一定分布[14]。同麦龙螯虾类似,较大个体的红螯螯虾也常作为观赏动物饲养[15]。潜在生物、生态安全风险及防控建议同麦龙螯虾。

4 结语

自20 世纪80 年代以来,渔业发展重心由捕捞转变为养殖后,我国积极引进外来水生物种,以改善我国水产品结构,丰富人民的餐饮文化和休闲生活,满足人们日益增长的消费需求[21]。但是,外来水生物种在带来新的经济增长点的同时,也给国内生态系统带来潜在的风险和隐患[22]。由于我国较西方发达国家经济发展起步晚,导致全社会普遍对外来物种入侵缺乏足够的认识和重视,相关部门在引进某些外来水生物种时,可能忽视或低估其生态安全风险,引进后又缺乏必要的预警防范措施,加之社会层面放生行为不科学、不规范等因素,一些外来水生物种扩散到自然水域,可能会对我国水生生物多样性和水域生态环境造成不良影响。因此,及时向社会公众传播普及外来物种相关知识,使大众对外来水生物种的开发利用和潜在生态安全风险防范,有科学的认知,逐步引导并杜绝胡乱放生等不科学、不合理行为,最终实现合理利用外来物种,保护国门生物安全、国内生态和种质资源安全的目标。