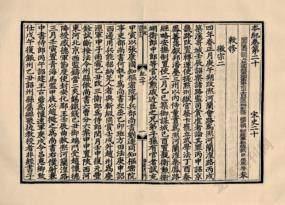

宋代历史之基本文献

《宋史》是﹃二十四史﹄中最为浩繁者,历代对其评价不高,然其价值却是其他文献无法替代的,是了解、研究宋代三百二十年历史之基本文献。

《宋史》修撰于元末至正初年,全书计有496卷,篇帙是“二十四史”中最为浩繁者。但世人历来对《宋史》评价不高,如清代史学家赵翼《廿二史札记》等即批评此书内容繁芜,编排失当,对史料剪裁、编次、考证等方面颇粗糙,甚至有人称《宋史》为“二十四史”中质量最下者,并归结其原因在于元代史臣仅在约两年半的时间内匆忙撰就如此篇幅的一部史著,故而难言其质量。虽然《宋史》中存在的诸多问题确实与元人修撰此书时不够从容有关,但若说元人仅仅花费两年有余的时间撰成近500卷的《宋史》,却也与史实不全相合。

修史缘起

中国自古以来有为前一朝(胜朝)修史的传统,即所谓“既亡人之国,不可亡其史”。元朝虽为蒙古族贵族所建,但既入主中原,自是愿意继承此一显示自己正统身份的传统做法。据史书记载,元世祖忽必烈初立国史院,就命史臣修纂辽、金两朝史,待南宋亡,“又命词臣通修三史”;此后元仁宗延祐年间、元文宗天历年间又屡次下诏令史馆加紧修撰,但未能最终成稿,主要原因在于“义例未定”,即宋、辽、金三史以何者为正统的问题未得明确。

据明人彭大翼记载,当时对于三史修撰,有人“欲如《晋书》例,以宋为本纪,而辽、金为载纪”;又有人认为“辽立国先于宋五十年,宋南渡后尝称臣于金,以为不可”。而学者王理著有《三史正统论》,“欲以辽、金为北史,宋祖至靖康为宋史,建炎以后为南宋史”,即当时“士论非不知宋为正统,然终以元承金、金承辽之故疑之,各持论不决”。这是因为元朝是由北方游牧民族所建立之统一王朝,若以宋朝为正统,于所修“正史”中以宋为本纪,辽、金为载记,则显与其立场不相符;然而若以辽、金为北史,分宋朝为宋史和南宋史,则又会引起甚为强调传统的汉族士大夫的抗争。

由于正统问题长期争论不决,辽、金、宋三史修撰迟迟無法最终完成。直至元末至正三年(1343年)三月,元顺帝下诏修辽、金、宋三史,由都总裁脱脱裁定三史分修,“三史各与正统,各系其年号”,从而避开此一难题。至五年(1345年)十月《宋史》成书,历时仅两年半。

《宋史》概览

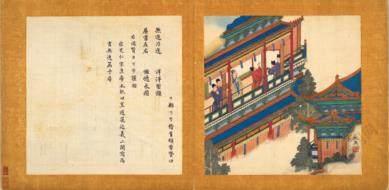

《宋史》有本纪47卷,志162卷,表32卷,列传255卷。各本纪首先简述某皇帝诞生及其登基继位之前情况,然后记录其在位期间的言行、国家军政大事,属编年体,实为朝廷之大事记,末有“赞曰”,评述该皇帝的一生功过。宋朝共有18位皇帝,最后两位小皇帝益王、卫王的事迹附载于《瀛国公本纪》后。

志用来记述国家典章制度。《宋史》有15志:天文、五行、律历、地理、河渠、礼、乐、仪卫、舆服、选举、职官、食货、兵、刑法、艺文。其中《五行志》是以传统的“天人感应”学说来记载有关水旱灾、风灾、虫灾、地震以及火灾、人祸等灾异之事,含有不少有用史料。《律历志》涉及历法专门知识,以及朝廷制订日历的始末经过。《艺文志》是书目,在很大程度上反映了宋代国家藏书情况。而《选举志》除有关科举制度外,还涉及官员考核、选拔等内容。志前有小序,简述该典制内容大概及其沿革,如《职官志》小序述宋代官制大概,并重点介绍北宋前期官、职、差遣分离等情况。各志又据内容而分小类,如《礼志》下分吉礼、嘉礼、宾礼、军礼、凶礼;小类之下再分目,如军礼之下又分祃祭、阅武、受降献俘、田猎、打球、救日伐鼓6目。

《宋史》仅有两表:《宰辅表》与《宗室世系表》。《宰辅表》记录宰相与枢密副使、参知政事等执政拜罢年月。因史源不同,《宰辅表》所记宰执拜罢月日,与本纪所载并非完全一致。《宗室世系表》记录两宋男性宗室成员之世系,下分:太祖4子,太宗9子,英宗4子,神宗14子,徽宗31子,钦宗2子,高宗至宁宗诸子,魏王廷美10子。

历代“正史”大都分为“列传”与“类传”。所谓类传,指因身份相同、宦迹相仿、学术相类或德行相似而归类记载于一传。《宋史》中可归为类传的有后妃、宗室、公主、循吏、道学、儒林、文苑、忠义、孝义、隐逸、列女、方技、外戚、宦者、佞幸、奸臣、叛臣、周三臣、外国、蛮夷。此外,世家也可归入类传。因古人认为后妃与天子相匹,故《宋史》诸传以《后妃传》为始。《宗室传》《公主传》分男女载录天子苗裔事迹。其中《宗室传》亦分太祖、太宗与廷美3系。《循吏传》收12人,皆为北宋官员。

《道学传》4卷,为《宋史》特有。首卷述北宋五子事迹,次卷述程氏门人,再次卷为朱熹、张栻,末卷为朱子门人6人。《儒林传》8卷,首2卷述北宋学者,其余诸卷分载南宋学者事迹。《宋史》自《儒林传》分出《道学传》,特为表彰程朱道学。《文苑传》7卷,除末卷述两宋之际文人,其余皆为北宋人。《隐逸传》3卷,其下卷附《卓行传》。《列女传》1卷,其中虽亦记载有节妇、贞女事迹,但并非全部,故称“列女”,而非如后世之“烈女”,如“彭列女,生洪州分宁农家,从父泰入山伐薪,父遇虎,将不脱,女拔刀斫虎,夺其父而还。事闻,诏赐粟帛,敕州县岁时存问”可证。《方技传》2卷,述巫医、占星卖卜,以及身怀特技之僧道等。

《宦者传》4卷,述宦官,其中颇有监军,甚至带兵作战者;童贯、梁师成在第3卷,末卷述南宋宦官。《佞幸传》1卷,述天子佞幸之臣,其中王黼官拜宰相。《奸臣传》4卷,首卷为蔡确(吴处厚附)、邢恕、吕惠卿、章惇、曾布、安惇,次卷为蔡京、蔡卞兄弟、子侄与赵良嗣(张觉、郭药师附),再次卷为黄潜善、汪伯彦、秦桧,末卷为万俟卨、韩侂胄、丁大全、贾似道。对于元代史臣编纂《奸臣传》的入传标准,即为何将参与王安石变法的主要官员收入,而其他一些被世人视作“奸臣”却未收入《奸臣传》的原因,自《宋史》成书以来,一直有着很大的争议。

《叛臣传》3卷,述叛国叛君将相张邦昌、刘豫、苗傅(刘正彦附)、杜充、吴曦。《周三臣传》述后周入宋却又反宋之大将李筠、李重进,以及在陈桥兵变中被杀的后周大将韩通。《外国传》8卷,含夏国、大理、于阗、高昌、党项、吐蕃等,大体为四边民族而开国立君者。《蛮夷传》4卷,主要述西南民族情况。此外,元代史臣仿效欧阳修《新五代史》的体例,在《宋史》中设置《世家》,分述北宋初年的南唐、西蜀、吴越、南汉、北汉、湖南、荆南与漳泉留氏、陈氏诸政权君臣事迹,先述其君王家族,再述其将相事迹。

《宋史》诸列传卷末有“论曰”,而类传卷首一般有“传序”。

《宋史》之特点

《宋史》具有以下两大特点:

一是史料丰富。大体而言,《宋史》15志及列传基本来自宋“国史”之志及列传;本纪、表虽兼采实录、日历、野史、文集等,然亦是以“国史”为主干。宋朝君臣甚为重视本朝史的修撰,修史制度完备,而且士大夫们的撰修史书之风也甚盛,所以史学发达,留下了卷帙繁富的官私史籍,加上宋代雕版印刷术应用广泛,使书籍流传与保存都较前大为便利,于是为元修《宋史》提供了良好的文献基础。元代史臣基于大量史料基础修纂而成之《宋史》,与其他“正史”相比,其史料甚为繁富,如《宋史》列传收2000余人,较《旧唐书》多出一倍;《宋史》15志共有162卷,约占全书三分之一篇幅,其例目之多、分量之大,亦为“二十四史”所仅见。

二是其编纂宗旨在于表彰程朱理学,为前代“正史”所未有者。元代史臣在《进宋史表》中指出,修撰《宋史》的原则是遵循“先儒性命之说”,而“先理致而后文辞,崇道德而黜功利”。具体表现在:其一,全盘否定熙丰变法,在政治事件之评判上“是元祐而非熙丰”,在具体人物评价上“进君子而退小人”,尽量叙述王安石及其他变法人士负面之事,甚至不惜采摘谣传流言,并将变法骨干吕惠卿、曾布、章惇等列入《奸臣传》,以达到抹黑其形象,进而声讨其品行、学识之目的。其二,于《儒林传》之外首创《道学传》,记载程朱一系道学家,而将同属宋代理学但不属朱学之陆九淵等学者列于《儒林传》,以此达到突显朱学地位之用心。其三,在部分传“论”中直接引朱熹之说,以为评判。因此,清代史学家钱大昕《廿二史考异》指出“《宋史》最推崇道学,而尤以朱元晦(熹)为宗”。《四库全书总目》亦称《宋史》“大旨以表章道学为宗,余事皆不甚措意”。

因此,并因《宋史》于两年半时间内匆匆定稿,又加上成于众手,故对极为丰富之宋人资料并未细加梳理、修订,而主要拼合有关宋朝“国史”“会要”等资料以成书,从而在史料裁剪、史实考订、文字修饰、编纂体例等方面都存有不少缺点,如一人两传,无传而说有传,一事数见,有目无文,纪、传、表、志甚至传文与传论之间往往互相抵牾等,故在“二十四史”中有繁芜杂乱之称。而且就整体而言,北宋详而南宋略,详南宋前期而略后期,遂有轻重失当之病。其实考察元人所掌握之南宋各种官史资料,要较北宋丰富,但因南宋《中兴四朝国史》较略,而自宋理宗以后,宋人又不及编纂国史,而元代史官又未能对南宋日历、实录等加以系统整理,使得《宋史》记述反而于北宋详,于南宋略。

由于《宋史》所依据的宋朝“国史”、实录、日历等史籍几乎全部散佚,会要也仅有清人自《永乐大典》内佚出之本,此类官史虽然在其他文献中亦有引用,但因取舍、详略各不相同,无以替代《宋史》的史料价值。因此,《宋史》虽存在着如世人所指出的诸般不足,但在有关两宋一代史事记载上,却较其他宋代文献更为全面、系统地反映了两宋政治、经济、思想、文化等各方面状况,内容广泛而丰富,成为了解、研究宋代320年历史之基本文献。

顾宏义,华东师范大学古籍研究所研究员、博士生导师。