外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿的影响

——基于多维度的比较分析

谢永飞,梁 波,郑诗泽

(1. 南昌大学公共政策与管理学院,南昌 330031;2. 江西财经大学人文学院,南昌 330032;3. 宁波卫生职业技术学院马克思主义学院,浙江 宁波 315100)

中国人口流动持续活跃,高流动性迁徙特征显著(陆杰华等,2021)。第七次全国人口普查数据显示,中国流动人口的规模达到37 582 万人①国家统计局.第七次全国人口普查公报(第七号).http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818826.html;。从流向来看,主要是从农村流向城市,从中西部欠发达地区流向东部发达地区(周皓,2021)。农民工作为流动人口的重要组成部分,其规模在2008年为22 542万人,2021年达到29 251万人②国家统计局. 农民工监测调查报告. http://www.gov.cn/gzdt/2009-03/25/content_1268173.htm;http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb./202204/t20220429_1830126.html。。

值得关注和思考的是:近几年在新冠肺炎、中美贸易摩擦、国家新型城镇化和乡村振兴战略、城乡融合发展等的影响下,农民工的回流现象(包括主动回流和被动回流)逐渐显现(罗小龙等,2020)。目前有多个学科的学者对劳动力回流问题进行了探讨(Kunuroglu et al.,2016)。现有研究发现:男性比女性更倾向回流(罗静等,2018);老生代农民工比新生代农民工的回流意愿更强(余运江等,2014);农民工的教育程度、月收入与回流意愿负向相关(李强等,2009);配偶、孩子或父母留守,会增强流动劳动力的回流意愿(Paparusso et al.,2017)。然而,与农民工外出流动的大量研究成果相比,学界研究农民工回流问题的文献相对较少。而且,现有的农民工回流研究很少同时从“家”和“业”的层面对回流现象展开深入的多维度比较分析。中国人讲究成家立业,家庭事业双丰收。但在中国的户籍制度以及与此相关制度的制约下,农民工在外出“立业”的过程中出现较为严峻的家庭分离问题,产生较大规模的留守儿童、留守妇女和留守老人(聂飞,2019)。农民工“家”和“业”分离的现象,使得他们在做流动选择时不仅要考虑“业”,还要考虑“家”。

为此,本研究将在与新古典经济理论和新迁移经济理论对话的基础上,基于“家业”“三类留守家人”“代际”和“社会变迁”维度的比较分析,探究外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿的影响。本研究具有重要的意义:一是可以补充和拓展新古典经济理论和新迁移经济理论的观点;二是可以发展和深化农民工回流意愿的实证研究;三是可以为国家制定和完善农民工政策提供决策参考。

1 理论回顾和研究假设

回流是人口迁移和流动研究的重要内容,学界主要使用新古典经济理论、新迁移经济理论、结构主义理论、跨国主义理论、社会网络理论、生命周期理论等对劳动力回流进行解释。本研究主要与新古典经济理论和新迁移经济理论对话。这2个理论的观点虽不尽相同,但他们之间不相互矛盾和排斥,移民(包括农民工)是一个存在异质性的群体(杨菊华,2010),正因为如此,在理解和解释移民流动时不能过度依赖单一理论(Constant et al.,2002)。因此,本研究以这2 个理论为指导展开研究,一方面尝试对这2个理论的观点进行延展,另一方面讨论这2个理论在阐释外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿影响时在中国的适用性。

新古典经济理论从经济学的视角对人口迁移和流动问题进行研究。该理论假设做出迁移决策的主体是个人,移民的目的不仅要实现效益的最大化,还要实现在流入地永久居住和家庭团聚(Cassarino,2004)。Todaro(1969)认为,迁入地和迁出地的工资差异,以及迁入地更高的预期收入是驱使人口迁移的重要原因。对于已发生迁移行为的移民而言,其在比较成本和效益之后将做出在迁入地居住还是回流的决策(Sjaastad, 1962)。如果他们在迁入地未能获得预期收益,回流行为就随之产生(Cassarino,2004;Kunuroglu et al.,2016)。中国农民工外出的主要目的是发展事业(就业和创业),以获取较高的收入。基于新古典经济理论,外出的事业发展情况会影响中国农民工的回流意愿。因此,提出假设:

假设1:外出的“业”发展越好,农民工回流意愿越弱。

假设1一般性地论述外出的事业发展状况与农民工回流意愿的关系,但未探讨这一影响在两代农民工之间是否存在差异。与老生代农民工相比,新生代农民工受家庭的羁绊较少,对“业”的追求更强烈,更渴望在就业机会较多的经济发达城市发展,由此提出假设:

假设2:外出的“业”对新生代农民工回流意愿的影响大于对老生代农民工的影响。

与新古典经济理论不同,新迁移经济理论假设做出迁移决策的主体是家庭,并认为迁移是暂时性的,回流被认为是成功的故事(Cassarino,2004)。具体而言,外出是移民家庭的“生计策略”,基于家庭效用最大化风险最小化原则,家庭决定派出部分成员外出挣钱,一旦他们的收入目标实现后,就回流到迁出地(Stark, 1982; King et al., 2010)。在流出地留守的配偶和孩子会激励移民尽快实现收入目标而回流(Constant et al., 2002; King et al.,2010)。与国外不同,中国农民工的流动选择除受经济理性的影响外,还受家庭文化的制约(许琪等,2017)。

父母抚养教育未成年子女、成年子女赡养扶助父母,是中国家庭文化的重要内容(费孝通,1983),植根于中国人内心,潜移默化地影响包括农民工在内所有中国人的思想和行为方式。对于非举家流动的农民工而言,陪伴留守家人的情感需求,以及抚育留守子女和照顾留守父母的现实需要,都将提升其回流到家乡的意愿。刘玉侠等(2020)认为,家庭责任是导致农民工回流的重要原因之一。因此,提出假设:

假设3:留守的“家”提升农民工的回流意愿。

具体而言:

假设3a:留守配偶提升农民工的回流意愿。

假设3b:留守子女提升农民工的回流意愿。

假设3c:留守父母提升农民工的回流意愿。

从理论上看,由于两代农民工的年龄、所经历的生命历程事件和所处的时代背景不同(梁宏,2011),留守配偶、留守子女和留守父母对两代农民工回流意愿的影响可能存在差异。其一,与新生代农民工相比,老生代农民工的年龄更大、携带配偶一起流动的比例更低,与配偶分离的年数更多,他们在流入地实现收入目标的比例也更高,因此留守配偶对老生代农民工回流的正向影响更大。其二,老生代农民工对子女教育的重视程度不及新生代农民工,且较多老生代农民工子女的年龄较大,甚至已经完成教育并进入劳动力市场就业,不再需要父母的陪伴和照看,因此留守子女对老生代农民工回流意愿的正向影响更小。其三,在中国的家庭文化观念中,陪伴、照顾和赡养父母是一种传统美德,是每个子女责无旁贷的任务。但比较而言,新生代农民工的父母比老生代农民工的父母年轻,且新生代农民工孝顺父母的意识比老生代农民工淡漠(汪国华,2010),因此留守父母对新生代农民工回流意愿的正向影响可能小于对老生代农民工的影响。故提出假设:

假设4:留守的“家”对农民工回流意愿的影响存在代际差异。

具体而言:

假设4a:留守配偶对新生代农民工回流意愿的正向影响小于对老生代农民工的影响。

假设4b:留守子女对新生代农民工回流意愿的正向影响大于对老生代农民工的影响。

假设4c:留守父母对新生代农民工回流意愿的正向影响小于对老生代农民工的影响。

“业”是发展,“家”是责任,“家”“业”兼顾是农民工共同的梦想,但事实上非举家流动农民工的“家”和“业”呈现离散的状态(聂飞,2019)。受区域发展不平衡、不充分的影响,中西部地区与东部沿海地区在就业机会和收入水平方面存在明显差距,农民工外出是生存压力和理性选择共同作用的结果(文军,2001)。流入地高于流出地的经济收入和更好的事业发展机会,会明显减弱农民工回流意愿,使其暂时舍“家”。同时,受“孩子至上”的家庭文化影响(於嘉等,2019),在留守家庭成员中,留守子女通常是农民工最大的牵挂。因此,提出以下假设:

假设5:外出的“业”对农民工回流意愿的影响大于留守的“家”。

在留守家人中,留守子女对农民工回流意愿的影响大于留守配偶和留守父母。

近年来,为打破东中西部地区发展不平衡及城乡发展不平衡的态势,促进中西部地区及农村地区的发展,国家先后实施了新型城镇化、脱贫攻坚和乡村振兴战略。这在一定程度上促进中西部地区经济实力的提升和农村地区的发展,带来就业和创业机会的增加以及收入水平的提高,为中西部地区外出农民工回流就业和创业提供条件,使他们在家门口就有可能获得相对满意的收入,这将在一定程度上提升农民工回流意愿、促进农民工回流(李志刚等,2020)。亦即,流出地就业和创业环境的改善可能在一定程度上削弱流入地“业”的优势。因此,提出假设:

假设6:随着时间的推移,外出的“业”对农民工回流意愿的影响减弱。

前述关于留守的“家”对农民工回流意愿影响的假设是建立在中国传统的家庭文化观念之上。但家庭现代化理论指出,随着现代化的发展,家庭结构将从传统的大家庭转变为以核心家庭为主的小家庭;家庭关系则由以代际关系为主轴转变为以夫妻关系为主轴(唐灿,2010)。杨菊华等(2020)认为,中国的家庭规模、家庭结构、家庭关系和家庭功能发生了全面而深刻的变革,表现为家庭规模小型化、家庭结构以核心家庭为主、家庭关系简单化与平等化、家庭功能弱化与外化、家庭观念现代化;这一变迁使得中国“以家为本”等传统观念逐渐转变为“以人为本”等现代观念。据此,提出假设:

假设7:随着时间的推移,留守的“家”对农民工回流意愿的影响减弱。

具体而言:

假设7a:随着时间的推移,留守配偶对农民工回流意愿的影响减弱。

假设7b:随着时间的推移,留守子女对农民工回流意愿的影响减弱。

假设7c:随着时间的推移,留守父母对农民工回流意愿的影响减弱。

2 数据与方法

2.1 研究方法与数据来源

采用以定量分析为主、定性分析为辅的混合方法。定量分析的作用有两个:1)采用单变量、双变量分析方法描述样本的分布和两个变量之间的相关关系;2)采用多分类Logistic回归模型探讨外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿的独立影响。定性分析主要应用于:1)讲述数字背后鲜活的故事;2)与定量分析结果相互补充和印证;3)挖掘外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿的影响机制。

定量分析使用的是2014 和2016 年全国流动人口卫生计生动态监测(A卷)调查数据③数据申请网址:www.chinaldrk.org.cn。。为满足研究需要,选取了从中西部地区跨省流动到东部地区及中西部地区省内跨县、跨市流动的外出务工经商的农民工。剔除有缺失值的样本后,2014和2016年的样本量分别为99 915、34 137人,合计为134 052人。由于2014年数据没有询问受访者的购房地点,而且2014 年数据的时效性比2016 年略差,所以在定量分析中主要使用2016年数据,仅在分析外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿的影响是否随时间而发生变迁时,使用这两年的合并数据。定性分析使用的2018—2020年对中西部地区外出农民工和政府工作人员开展的(半结构式)个案访谈资料。

2.2 变量的定义与分布

因变量是回流意愿。在本研究中,回流意愿是指中西部地区外出农民工在流入地居住≥1个月后对打算在该地长期居住(>5 a)还是回流这一问题的思考。该问题分别源于2014 和2016 年全国流动人口卫生计生动态监测调查问卷的Q220和Q305,这与林李月等(2021)的测量方法相同。本研究将该题目的选项进行合并和重新编码,生成一个三分类变量:1代表回流,2代表没想好,3代表在流入地长期居住。

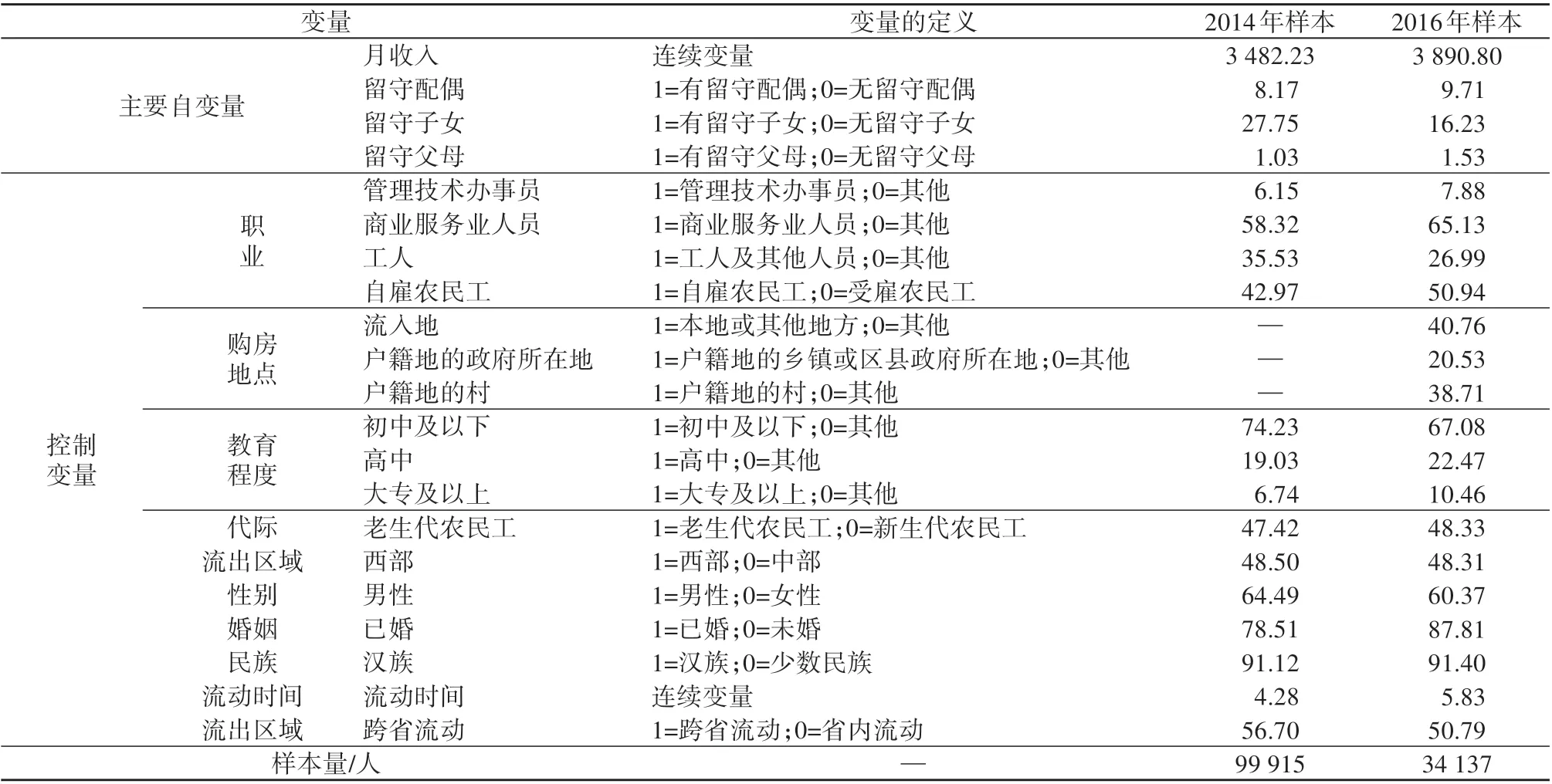

主要自变量为外出的“业”和留守的“家”。农民工外出选择“业”,最终目的是为了增加收入,故外出的“业”在定量研究中用月收入测量(分别来自2014和2016年调查问卷的Q211、Q217,模型用的是月收入的对数),而在定性分析中指就业和创业。在中国文化中,“家”是一个内涵丰富的概念(封丹 等,2015),具有多维度时空性(Su,2014)。基于调查数据的可及性,在定性分析中,留守的“家”指三类留守家人(留守配偶、留守子女、留守父母),因此,定量分析中也用三类留守家人测量。控制变量包括职业、就业身份、购房地点、教育程度、代际(年龄)④根据受访者的出生年份,本文把1980年之后出生的农民工称为新生代农民工,把1980年及之前出生的农民工称为老生代农民工。、流出区域、性别、婚姻、民族、流动时间、流动范围(表1)。

表1 变量的定义与分布(均值、%)Table 1 The definition and distribution of variables(means,%)

3 结果分析

结果显示,农民工打算回流的比例较低,为6.71%,有63.15%打算在流入地长期居住,还有30.14%表示没想好。由此可知,农民工比较倾向于在流入地长期居住,回流意愿较弱;此外,还有一部分农民工在回流与否的选择上犹豫不决。中国传统文化讲究成家立业,因此“家”和“业”是农民工在做流动决策时需要考虑的因素。

3.1 外出的“业”对回流意愿的影响及代际差异

外出的“业”对农民工回流意愿具有负向影响。受区域经济发展不平衡的影响,多数流出地在就业机会和发展空间方面比流入地逊色。定性研究发现,很多农民工认为外面的天地更广阔,对前往发达地区发展事业有着美好的憧憬。

一位从江西省赣州市南康区到广东省广州市天河区务工的测绘仪器培训师(男,26岁,未婚,编号:CWC13)表示在大城市发展是目前最好的选择,能拥有更多的就业机会和工作选择:

“暂时还没有这个(回流的)打算。首先,你想,在大城市我有更好的收入,然后能接触到更好的工作、更好的岗位。”

对比之下,流出地处于相对弱势的境地。一位从江西省九江市都昌县到北京市密云区务工的自营劳动者(女,30 岁,未婚,编号:CWC25)发现流出地的职业不太适合自己:

“他们(父母)是希望我回去的,但是目前他们所在的那个地方是没有我这个工作职业可以选择的工作的,比如自然教育、芳香疗法或者心理咨询类的。他们那边大多都是工厂,然后如果回去就是去工厂工作,那并不是我的工作志向。”

可见,选择“业”的农民工看重的是流入地作为更发达城市的优势条件,因为他们在户籍所在地得不到较好的就业和发展机会,此时“业”对他们的回流意愿主要是负向影响。

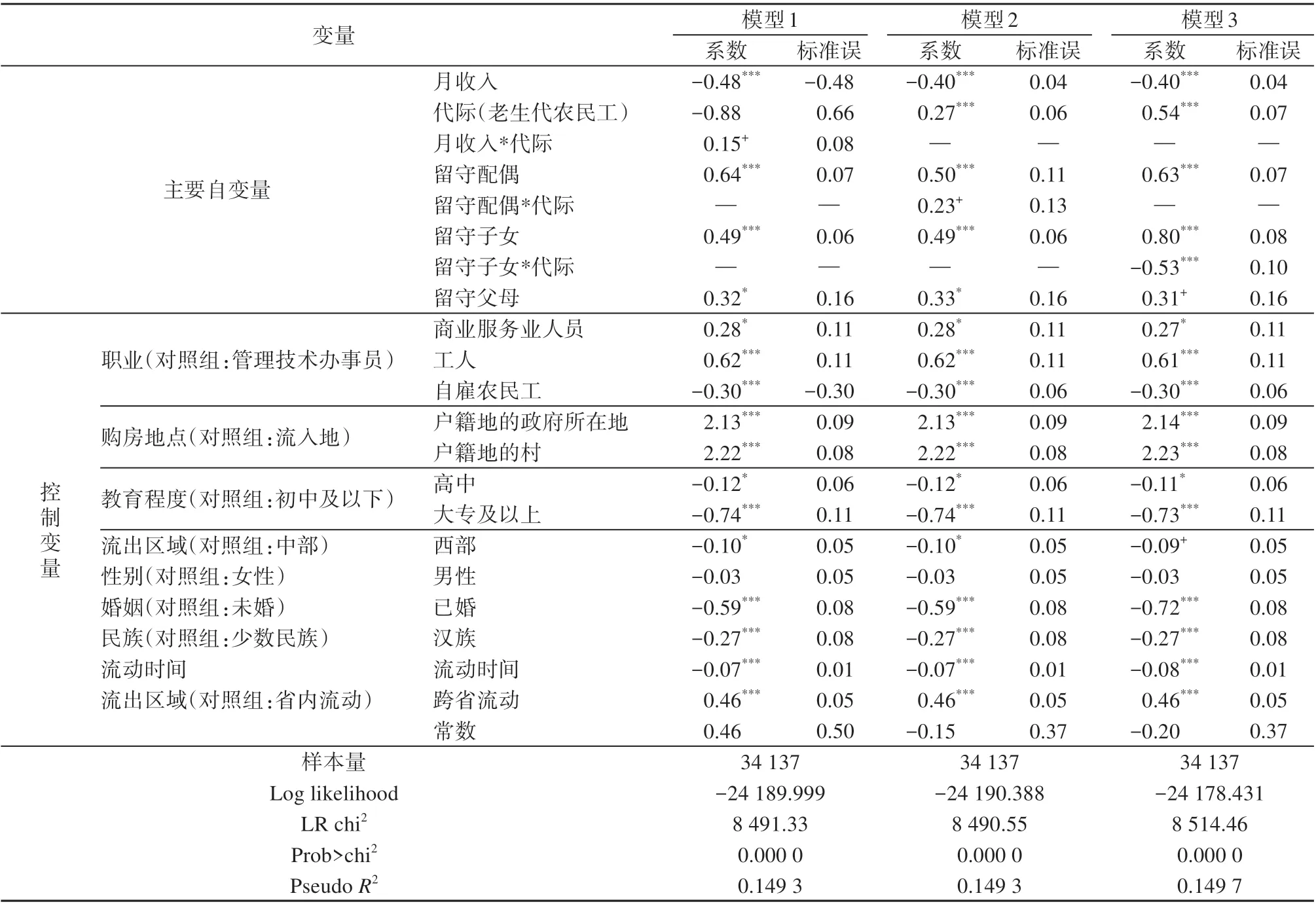

定量研究印证和补充了定性研究发现。从表2可知,月收入越高的农民工,回流的概率越低,这与新古典经济理论的观点一致。为进一步分析月收入对农民工回流意愿的影响是否受到代际的调节,探讨月收入与代际2个变量的交互项对回流意愿的影响。从表3 的模型1 可知,月收入与代际的交互项在统计上显著,表明农民工在流入地的月收入不但负向显著影响其回流意愿,且受到代际的调节,其对新生代农民工的影响大于对老生代农民工,假设1和假设2得到数据证实。

表3 代际与收入、留守配偶、留守子女的交互效应Table 3 Intergeneration interact with income,left-behind spouses and left-behind children

3.2 留守的“家”对回流意愿的影响及代际差异

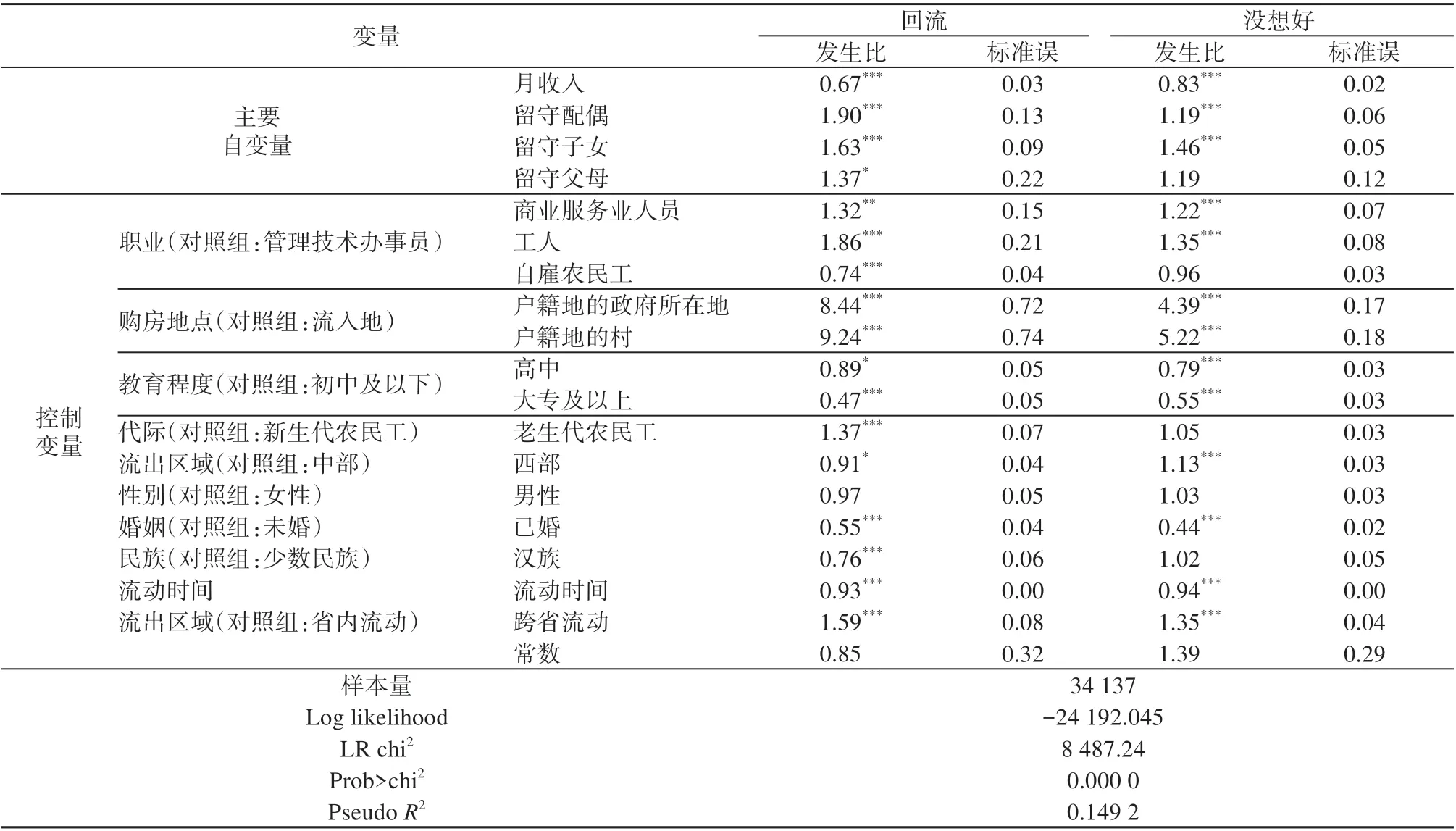

农民工外出务工,是为了寻找更多的就业机会、获得更高的收入,以提高家人的生活水平,促进家庭发展。但受户籍制度以及附着其上相关制度的制约,以及流入地较高生活成本等的影响,许多农民工选择非举家流动,这使得他们与配偶或子女或父母分居两地。数据显示,留守家人显著提升农民工回流意愿。具体地,以打算在流入地长期居住的农民工为参照组,在其他变量相同的情况下,有留守配偶的农民工回流的概率是没有留守配偶的农民工的1.90倍,有留守子女的农民工回流的概率是没有留守子女的农民工的1.63倍,有留守父母的农民工回流的概率是没有留守父母的农民工的1.37倍(见表2)。这与新迁移经济理论“留守配偶和留守子女促使家庭的外出劳动力回流”的观点一致。假设3得到数据证实。个案访谈发现,留守家人提升农民工回流意愿的机制在于受到家庭责任的召唤:一是与留守家人团聚的情感需求;二是抚育留守子女、照料留守父母等现实需要。

表2 回流意愿影响因素的多分类Logistic模型结果Table 2 Multinomial logistic regression results of the determinants of return intentions

为从代际方面发展新迁移经济理论,探讨了留守配偶、留守子女、留守父母与代际的交互项对农民工回流意愿的影响(见表3)。从模型2可见,留守配偶与代际的交互项在统计上显著,这表明该变量对农民工回流意愿的影响存在代际差异。其中,在新生代农民工中,没有留守配偶者回流的概率只有6.00%,有留守配偶者回流的概率略高,为8.00%;在老生代农民工中,有留守配偶者回流的概率为12.00%,没有留守配偶者回流的概率比有留守配偶者低5个百分点,为7.00%⑤这一数据在STATA软件中通过运行margins命令得到(在表中未展示该数据)。。这说明,留守配偶对新生代农民工回流意愿的影响小于对老生代农民工的影响,假设4a得到数据的证实。模型3的数据显示,留守子女与代际的交互项在统计上显著,表明留守子女对农民工回流意愿的影响也存在代际差异。其中,没有留守子女的新生代和老生代农民工回流的概率分别为5.00%和8.00%;有留守子女的新生代和老生代农民工回流的概率均为8.00%⑤,表明有无留守子女对新生代农民工回流意愿的影响大于对老生代农民工的影响,假设4b得到数据的证实。这与较多新生代农民工的子女处于学龄期,且新生代农民工比较重视子女的教育有关;相比之下,较多老生代农民工的子女都已长大成人,不再需要父母的照看,且老生代农民工对子女教育的重视程度也不及新生代农民工。留守父母与代际的交互项在统计上不显著,表明留守父母对新生代农民工和老生代农民工回流意愿的影响不存在代际差异,假设4c被证伪。究其原因,在中国的家庭文化中,“父母”并不是一味地“索取”,父辈也为子辈的核心家庭输送大量资源(陈熙等,2014)。个案访谈发现,大多数父母在经济条件尚可、身体健康的情况下给予子辈大量的帮助,如帮助外出务工的子女照看留守的孙辈、处理老家的家庭事务;这使得农民工无需考虑因照顾留守子女和处理老家事务而回流,解决一些农民工外出的后顾之忧。也就是说,不管是新生代农民工,还是老生代农民工,留守父母对农民工回流意愿的影响主要体现在父母的健康状况上。当留守父母需要子女的照料时,他们选择回流到父母身边。当留守父母可以独立生活时,他们选择继续在外发展事业;而父母也非常支持他们在外务工,以增加家庭收入。

3.3 外出的“业”与留守的“家”的影响:孰轻孰重

非标准化的Logistic 回归系数不能用于比较各自变量的相对作用。为比较外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿的影响程度,参考郭志刚(2015)计算了标准化回归系数。

结果显示,月收入的标准化回归系数为-0.13,留守配偶、留守子女和留守父母的标准化回归系数分别为0.10、0.12 和0.02。从绝对值可知,外出的“业”的影响大于留守的“家”。此外,留守的“家”对农民工回流意愿的影响在不同的留守家人之间存在差异,留守子女的影响最大、留守配偶次之、留守父母最小,这在一定程度上发展了新迁移经济理论。假设5得到数据的支持。

“业”的影响大于“家”这一定量结果也得到定性资料的印证。在问及“‘家’和‘业’的影响孰轻孰重”时,西部地区J省C市M区W街道的街道办主任(男,编号:JZF1)总结到:

“准确地说,考虑事业的人更多。所以说,在我们农村,很多家里面的都是爷爷奶奶、外公外婆在带孙子孙女,这种情况比较多。或者有的家庭,他就是有回流的,比如说,夫妇两口子出去打工,老婆回来了,老公还没回来,是有这样一种现象的。”

不仅政府工作人员认为农民工更注重“业”,农民工自己也认为“业”更重要。在问及“您如何平衡家庭和事业之间的关系”时,一位从山西省阳泉市郊区到江苏省南京市鼓楼区务工的培训师(男,28岁,已婚,编号:AWC27)谈到:

“我觉得现在首先要解决的问题就是要努力赚钱,提高家里人的生活条件,改善他们的生活质量,让家里(人)过的好一点。现在家里(老家)的话就是妻子照顾小孩会辛苦一些。这段时间也没多想,就是想着努力多赚点钱,改善生活。家里(老家)老人平时也会帮忙照顾一下孩子。”

同样,一位从青海省海东市循化县到同市化隆县务工的文员(女,24岁,已婚,编号:PWC79)也表示,在流出地的配偶和父母对自己影响不大,现在主要是考虑事业:

“(我)还没有孩子。(丈夫)在(老家),没有太在意,主要是以工作为重,没有考虑过回流。(父母)没有太大影响,以我的工作为主。”

概括而言,年轻尤其是未婚的农民工对“业”比较看重,回流意愿比较弱。他们对未来充满想法,希望到外面的世界看看,愿意去更广阔的天地发掘就业或创业的机会,为致富的梦想奋斗。因此,“家”的束缚力、“家”对回流的吸引力相应降低。年长一些特别是已婚已育的农民工,在注重“业”的同时,也重视“家”。但在“家”“业”不能兼顾的情况下,只有较少人会优先顾“家”,大部分人更注重“业”,因为他们认为只有这样,事业和家庭才能得到更好的发展。

3.4 外出的“业”和留守的“家”的影响变迁

前文论证了外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿都有影响,那么这二者的影响是否随时间推移而发生变化?

表4 的4 个模型分别纳入月收入、留守配偶、留守子女、留守父母和调查年份的交互项。模型1结果显示,月收入在2014 和2016 年的数据中,均对农民工的回流意愿具有显著的负向影响,且2016年强于2014年。这表明外出的“业”对农民工回流意愿的影响随着时间的推移而增强,假设6被证伪。这透视出近年来中西部欠发达地区的经济社会虽然得到了一定程度的发展,但区域发展不平衡和城乡二元结构问题尚未解决(张荐华等,2019),农民工仍然通过外出的方式实现其对“业”的追求。

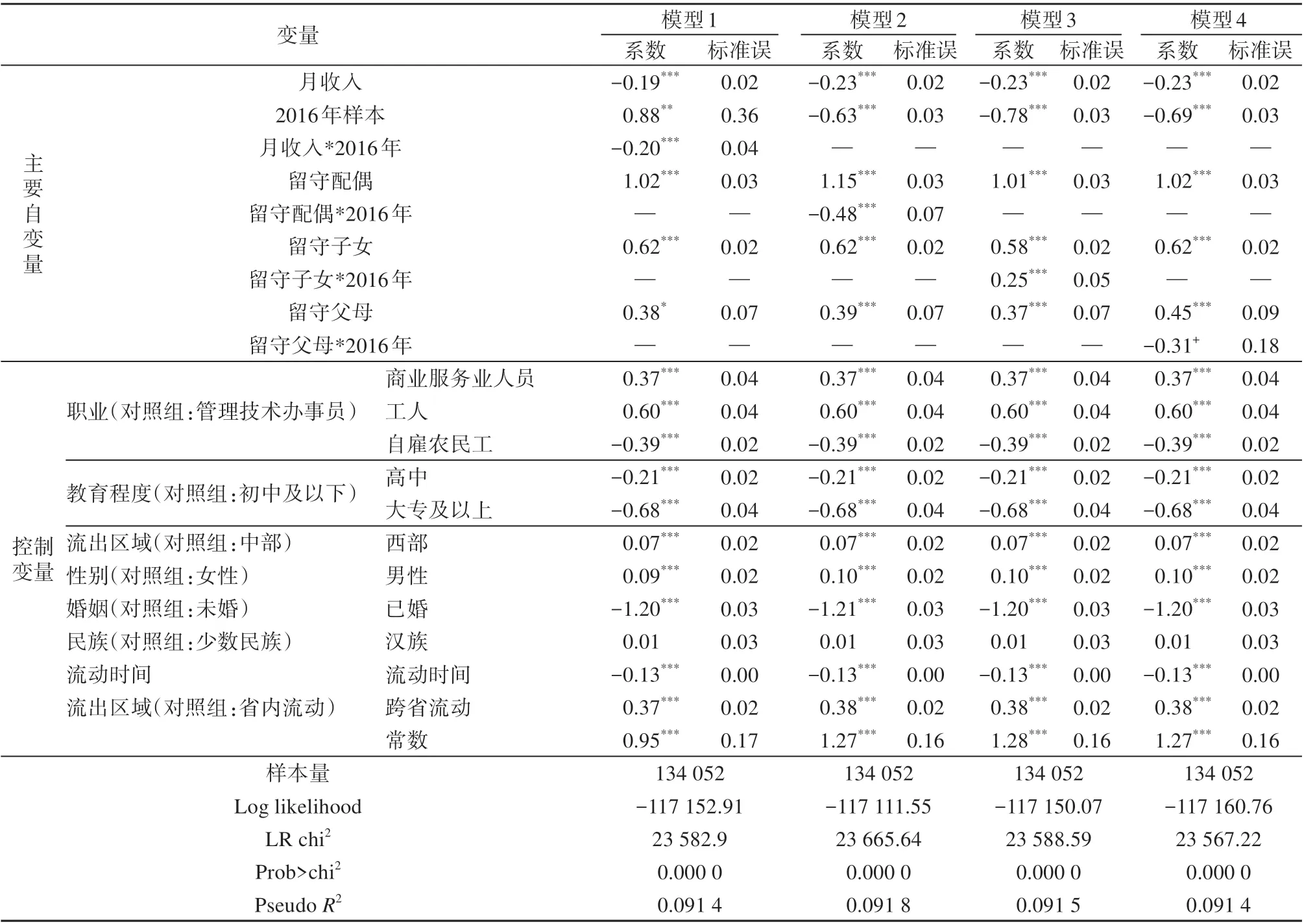

表4 年份与收入、留守配偶、留守子女、留守父母的交互效应Table 4 Year interact with income,left-behind spouses、left-behind children and left-behind parents

模型2、模型3 和模型4 的结果显示,留守配偶、留守子女和留守父母对农民工的回流意愿有显著的正向影响(见表4)。交互项的统计检验显示,三类留守家人对农民工回流意愿的影响在这两轮调查之间存在显著差异。其中,留守配偶和留守父母的影响随着时间的推移显著减弱,留守子女的影响则随着时间的推移显著增强。数据结果支持假设7a和7c,否定7b。由此推断,家庭现代化理论并不完全适合用于解释中国三类留守家人对农民工回流意愿影响的变迁。首先,在代际关系方面,虽然留守父母对农民工回流意愿的正向影响减弱了(与家庭现代化理论一致),但留守子女对农民工回流意愿的正向影响却增强了(与家庭现代化理论不一致);其次,在夫妻关系方面,留守配偶对农民工回流意愿的影响不但没有增强,反而减弱了(与家庭现代化理论不一致),这表明中国农民工家庭纵向的代际关系尚未完全转变为次轴,横向的夫妻轴地位并未上升并转变为主轴,农民工家庭的主轴还是农民工与其子女的代际关系。留守父母对农民工回流意愿的影响减弱,主要是因为父母一代年龄较大、受教育程度相对更低,在快速变迁的社会中,他们在知识、技能、信息等方面的掌握处于劣势,能够赚取的收入也更少,这使得其在家庭中的权威性和话语权逐渐下降(Yan,1997)。需要说明的是,留守配偶对农民工回流意愿的影响减弱了,该结果出乎意料。其原因可能有2个:一是空间的隔离,使得农民工与留守配偶之间出现情感上的疏离,婚姻名存实亡;二是与流入地相比,近几年流出地在就业和创业环境方面的劣势未能得到明显改善,这使得部分农民工为了能安心在流入地发展、更好地实现其对“业”的追求及获得家庭效用的最大化,“理性”地选择配偶留守在老家承担养育子女和照料父母的家庭责任。留守子女对农民工回流意愿的正向影响增强,表明农民工家庭的核心关系依然是“子女至上”。

4 结论与讨论

利用2014 和2016 年的全国流动人口卫生计生动态监测调查数据,以及2018—2020年对中西部地区外出农民工及政府工作人员开展的个案访谈数据,从新古典经济理论和新迁移经济理论出发,基于“家业”“三类留守家人”“代际”和“社会变迁”维度的比较分析,探究了外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿的影响,得出以下主要结论:

第一,外出的“业”发展越好,农民工的回流意愿越弱;从代际差异看,外出的“业”对新生代农民工回流意愿的影响大于对老生代农民工的影响;从社会变迁看,外出的“业”对农民工回流意愿的影响随着时间的推移而增强。这些研究发现与新古典经济理论的部分观点一致。

新古典经济理论认为,回流是移民在比较成本-效益之后的决策(Sjaastad,1962;Todaro,1969),当移民在流入地因未就业、失业、边缘化就业而缺乏稳定的就业和创业机会(Constant et al., 2002)、收入较低而导致预期收入无法实现时回流的概率较高,这主要是失败型回流而非新迁移经济理论的成功型回流。在中国回流意愿较强的农民工中,虽然有少部分事业发展较好和收入水平较高者,但总体而言,有回流意愿的农民工具有较强的负向选择性,主要是职业声望低、收入低和老生代的农民工(谢永飞等,2020)。这表明农民工在流入地的事业发展状况会影响其回流意愿,当他们在流入地的事业发展较好时,回流意愿较弱。由此可知,新古典经济理论比新迁移经济理论更适合用于解释外出的“业”对中国当前农民工回流意愿的影响。但新古典经济理论及其他文献没有进一步探讨该影响在不同代际的移民之间是否存在差异,也没有比较该影响在不同时间是否发生变迁。本研究从代际和社会变迁维度比较分析了外出的“业”对农民工回流意愿的影响,对新古典经济理论的观点做了延展,在一定程度上推进农民工回流意愿的相关研究。

“外出的‘业’对农民工回流意愿的影响随时间的推移而增强”这一观点透视出,在现代化进程中,区域发展不平衡不充分问题仍凸显。在国家政策的助力下,经济欠发达地区近几年虽有所发展,但与经济发达地区的差距仍然存在,流入地在就业和创业机会方面仍比流出地具有更明显的优势。

第二,留守的“家”提升农民工回流意愿;从三类留守家人的比较看,留守子女的影响最大、留守配偶次之、留守父母最小;从代际看,留守配偶对新生代农民工回流意愿的影响小于对老生代农民工,留守子女对新生代农民工回流意愿的影响大于对老生代农民工;从社会变迁看,随着时间的推移,留守子女的影响增强,但留守配偶和留守父母的影响减弱。这可能使农民工的婚姻稳定性和留守父母的养老问题面临一些挑战。

新古典经济理论和新迁移经济理论都认为留守配偶和留守子女提升移民的回流意愿,本研究得出相同的结论。但相比之下,新迁移经济理论更适合用于解释中国的留守家人对农民工回流意愿的影响,这是因为受中国户籍制度,以及农民工乡土情结、叶落归根等思想观念的影响,农民工中因经济原因而流动的仍占大多数(郑真真,2013)。这与新迁移经济理论认为“移民外出是暂时的”的观点接近,但不同于新古典经济理论强调在流入地永久居住,获取终身收入的最大化(Constant et al.,2002)。

新迁移经济理论及相关文献给本文提供了重要的借鉴和启发,但也还有可进一步拓展的空间。一是未分析留守父母对移民回流决策的影响,也未比较分析三类留守家人对移民回流决策的影响大小;二是没有分析三类留守家人对移民回流决策的影响是否存在代际差异,以及这一影响是否随时间的推移而发生变迁。本文基于“家业”“三类留守家人”“代际”和“社会变迁”维度的比较分析,既对新迁移经济理论的观点做了拓展,也使得学界对留守家人与农民工回流意愿关系的认识更深刻、更全面、更立体。

此外,本文还表明,不能简单借用西方理论解释留守家人对中国农民工回流意愿的影响。首先,新迁移经济理论在分析留守家人对移民回流意愿和回流行为的影响机制时,仅围绕经济一个维度展开,而未从家庭文化、家庭责任的角度进行解释。事实上,在中国当前的社会经济发展背景下,留守家人提升中国农民工回流意愿的机制主要是承担家庭责任,即主要受与留守家人团聚的情感需求以及养育留守子女、照料留守父母的现实需要驱动。其次,“随着时间的推移,留守配偶和留守父母的影响减弱,但留守子女的影响增强”这一研究发现表明,中国的家庭变迁比家庭现代化理论更为复杂和多元。中国在家庭规模、家庭结构、家庭类型等方面虽然出现家庭现代化理论认为的从传统向现代的变迁,但在家庭关系和家庭行为的某些方面仍延续了传统。於嘉等(2019)认为,和过去相比,中国当代的家庭虽然更追求个人自由,但“子女至上”的文化在中国依然存在,这说明一些传统的家庭文化仍然根深蒂固,对于农民工家庭也是如此。中国农民工家庭的主轴依旧是农民工与子女的纵向代际关系,而不是他们与配偶的横向夫妻关系。因此,在中国现阶段,家庭现代化理论并不完全适合用于解释留守家人对农民工回流意愿影响的变迁。

第三,对于非举家流动的农民工而言,外出的“业”和留守的“家”对农民工回流意愿的影响作用相反,且外出的“业”的影响大于留守的“家”。同时从“家”和“业”2 个层面考察移民的回流意愿和回流行为,是对其人文关怀的重要体现。新古典经济理论和新迁移经济理论均探讨了外出的“业”和留守的“家”对移民回流的影响,但还可以进一步比较分析外出的“业”和留守的“家”的影响程度,本文对这一问题做了推进。由于非举家流动农民工的“家”和“业”在空间上分离,使他们在做回流选择时面临较多的选择困境,这从“有超三成的农民工在回流意愿的选择上没想好”可见一斑。农民工不管是优先选择留守的“家”还是外出的“业”,都是在“家”和“业”不能兼顾情况下做出的无奈选择,这会给农民工个人和家庭的发展带来一定的负面影响,对农民工不断实现他们对美好生活的向往产生影响。

政府相关部门需要多措并举,促进农民工实现“家”“业”兼顾的梦想,推进农民工的家庭建设。首先,要继续深化户籍制度改革,从农民工的需求入手扩大基本公共服务的有效供给,使具备举家流动能力的农民工在流入地实现市民化,在流入地实现“家”“业”兼顾。由于农民工在流入地的居留意愿较强(刘涛等,2019),因此这应该成为促进农民工实现“家”“业”兼顾的主要方式。其次,流出地要抓住新型城镇化、乡村振兴的契机,大力发展经济、缩小区域发展差距、增加就业和创业机会、提高收入水平和保障水平,合理有序地引导具有乡土情怀的农民工回流,使其在家乡能实现“家”“业”兼顾。合理有序的重要表现是要根据流出地产业发展对回流劳动力的需求来决定是否需要引导农民工回流。最后,受人口流动的影响,农民工家庭在亲子关系、家庭教育、赡养老人、夫妻关系等方面比普通家庭面临更多的困境和挑战,流出地和流入地政府要加强对农民工的家庭建设,推动农民工家庭健康发展。