环境保护视域下乡村“三治融合”建设实践探索

熊敏瑞, 许昕

(三峡大学 法学与公共管理学院, 湖北 宜昌 443002)

十九大报告中将乡村振兴战略作为党和国家未来发展的“七大战略”之一,足见对其高度重视。如何实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总要求,作为新时代坚持和发展的“枫桥经验”,其精髓自治、法治、德治“三治融合”基层社会治理创新经验,在全国得到推广,并被党的十九大报告采纳。乡村振兴的重要内容是实现乡村有效治理,在“三治融合”乡村治理体系推进历程中,涌现出一批典型乡镇、模范乡镇、最美乡镇,但因各乡镇自身因素不同,也存在参差不齐、美中不足,如何缩小差距、形成规模示范化效应,可从环境保护视角出发,探究他们的实践“共振点”。

一、“三治融合”的内涵阐释

“三治融合”,包涵自治、法治、德治,作为一项基层社会治理的创新经验,其发源于浙江省桐乡市高桥街道越丰村,后来这一经验经过总结首先在浙江省推广,进而向全国宣传。

从内涵看:自治是治理主体在合适的治理结构中依靠治理规则自主进行乡村治理,这里的治理规则既包括正式规则,即法律规范、政策规定等,也包括非正式规则,即村规民约、群众性组织规则等在乡村约定俗成的治理规范。自治是打造高效乡村治理体系的基础[1]。法治是指根据国家法律规定进行乡村管理,这里的法律规定涵盖现行所有成文法,法治是乡村基层治理的兜底性保障。自治必须始终坚持以法律为准绳[2]。德治旨在解决治理主体的素质修养问题,以弘扬中华优秀传统文化为基本载体,依靠社会舆论、风俗习惯、内心信念等正面引导人们的价值取向和发展方向[3],德治是自治与法治的有效补充,弥补二者不足,但也必须以法律为蓝本。

从体系看:“三治融合”分别从主体、规则和运行三个角度来解决“谁来治”(自治)、“依何治”(法治)、“如何治”(德治)的问题。在“三治融合”体系建设中,自治是基础,法治是原则,德治是特色,这三者之间不是相互叠加或者相乘排列组合,也不是各自为政自成体系,而是需要互相促进和支持,不断加强互动与对话,做到有效衔接和补充;“三治”也各有不足,自治容易“任性”,法治容易“硬”,德治容易“软”,唯有把自治、德治的“自下而上”与法治的“自上而下”结合起来,上下对接方能张弛有度,才能真正发挥“融合”的作用。因此,“三治融合”即从人、理、情三个维度编制乡村振兴新的治理体系,人依法而治,以情聚力;法以人为本,入乡随俗;情以法为原则,感化人心(如图1所示),在实践中,三者的关系如同等边三角形的“三边”,只有三者保持“势均力敌”的平衡,那么这个等边三角形的重心、内心、外心、垂心才会重合于一点,即“三治融合”治理体系。

图1 “三治融合”中“自治、法治、德治”三者之间的关系

从价值论看,“三治融合”是在社会治理实践中形成、在社会治理实践中不断发展、被实践充分证明是科学有效的善治方式。它反映了“以民主为根本,以法治为保障,以德治为依托”的基层治理规律,表达了新时代基层治理新格局中的辩证思维和社会现代化进程中的治理法理[4]。此外,“三治融合”也完美践行了《中华人民共和国民法典》的精髓要义,它的“自治、法治、德治”充分体现了我国民法典中坚持私法自治理念,构建多元化的民事主体制度,推进社会治理社会化;坚持守护社会公平正义,维护交换正义、分配正义、矫正正义,推进社会治理公正化;坚持法治德治相融合,弘扬真善美,贬抑假恶丑,促进民风社风向上向善[5]等价值理念,换言之,“三治融合”实现了理论与实践、法律法规与社情民生的和谐统一。

二、乡村“三治融合”建设现实困境

“从基层上看去,中国社会是乡土性的”[6]。从国土面积看,中国在过去是典型的农业国,农村地区幅员辽阔,占国土面积94%以上,人口50979万。从文化上看,中国文化的本质是乡土文化。因此,乡村振兴对于中国走出“中等发达国家陷阱”,坚持五大发展理念,建设社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴中国梦具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。乡村“三治融合”建设在实践中取得了不错的成果,但也存在一些不足。

1.地域差异导致融而不合

据统计全国有建制镇38755个①,因地域不同,全国各镇各村庄呈现不同的特色。贺雪峰教授将中国农村划分为南方团结型村庄、北方分裂型村庄和中部分散型村庄三种类型[7],在不同的村庄推广“三治融合”经验,其难度可想而知,不可能一蹴而就,既需要时间的磨合,也需要村民主体的积极参与和大力支持。部分村庄,在引入自治、法治、德治“三治融合”后,在实践过程中,存在生搬硬套、不切实际的操作,只是简单将其排列组合“融”在一起,而没有真正做到“合”。

2.文化差异导致形似神不似

我国乡村管理,是由基层群众性自治组织村民委员会进行自我管理、自我教育、自我服务,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,但在实际操作中受“差序格局”的影响,村民在进行民主选举时存在不同的“私心”,导致最终选举结果与理想的结果,存在很大的差距,使得在部分村庄实现自治、法治、德治仅具形式,而没有落实其内涵。

3.经济差异导致动力不足

受地域、文化、教育等因素影响,我国农村各区域的经济发展呈现不同的水平,在2019年全国百强县(市)数据中,江苏、浙江、山东三省的百强县(市)达到62席,其中,江苏省百强县市占23席,而山西、黑龙江、海南、广西、重庆、青海、宁夏和新疆等8省区则无缘百强县(市)榜②,县域经济的发展呈现东部先进西部落后的局面,经济发展层面的不平衡不充分,直接影响到村民主体参与实现乡村振兴战略目标的积极性和主动性,继而推动自治、法治、德治“三治融合”建设更显吃力。

因此,在当前我国农村大力推广“三治融合”乡村振兴建设先进经验,亟需一种“耦合剂”,将其与农村实体无缝对接,纵观乡风乡情乡貌及后续永世发展根基,环境保护不失为一个新的视角。在此,需要厘清“三治融合”和环境保护的发展关系。

三、三治融合与乡村环境保护的发展关系

1.乡村环境保护及重要性

乡村环境,即农村环境,是以地域范围界定的生态环境和生活环境。乡村环境保护,是指为解决现实或潜在的乡村环境问题,协调乡村居民与乡村环境的关系,保护乡村居民的生存环境、保障乡村经济的可持续发展而采取的一系列行动的总称,其方法和手段包括工程技术、行政管理、经济发展、宣传教育、环境修复等。改善农村人居环境,是实施乡村振兴战略的重大任务之一。习近平总书记十分关心“三农”问题和农村人居环境改善,曾多次强调“中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富”“搞新农村建设要注意生态环境保护,注意乡土味道,体现农村特点,保留乡村风貌”“进一步推广浙江好的经验做法,因地制宜、精准施策,建设好生态宜居的美丽乡村”等。

从客观实际看,乡村环境保护有其紧迫性。我国是农业大国,同时也是人口大国,除了大豆80%靠进口,其他农产品完全靠自产自给,所以,粮食安全问题必须引起重视。农业作为国民经济的基础,农业生态环境是进行农业生产可持续发展的重要条件,对我国粮食安全、经济发展和社会稳定都具有十分重要的意义。纵观目前,农业生态环境日趋恶化,主要体现在农业生态环境污染和农业生态环境退化两大方面,农业生态环境污染的来源主要来自农业面源污染和工业点源污染,农业生态环境退化主要体现在水土流失、荒漠化与生物多样性损失等,这对我国的农业生产和粮食安全构成了一定的威胁[8],亟需做出有效的行动予以改善。

2.“三治融合”与环境保护的关系

首先,乡村“三治融合”建设不能脱离环境保护单独谈建设。就如人不能脱离空气、水、土地谈生存,乡村的自治建设应立足于本地的生态环境制定符合实际的治理规则,进行符合环境承载能力的开发建设;乡村的法治建设应突显生态环境的长效发展,进行合理有效的全方位保驾护航;乡村的德治建设应植根于生态环境持续发展带来的财富的代际传递,形成一种环境保护的行为自觉。脱离环境保护的“三治”,一如空中楼阁,既谈不上实际效果,也难有长远发展。

其次,乡村环境的发展质量影响着乡村“三治融合”建设的效果。纵观“三治融合”乡镇模范代表,无不重视生态环境的发展,生态环境保护已成为“三治融合”建设模范乡镇的一张靓丽名片。譬如:先后荣获“全国百强县市”“国家园林城市”“全国科技进步先进县市”“全国文化先进县市”“中国人居环境范例奖”“省级环保模范城”等荣誉称号的湖北省宜都市,长久以来重视生态环境的治理。

最后,乡村“三治融合”建设与乡村环境保护共生共荣。“三治融合”建设以乡村环境保护为出发点促进乡村的繁荣发展,由此带来的环境收益反过来印证“三治融合”实践成效,二者共生共荣,形成良性循环,共同推进实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总要求。

四、“三治融合”与环境保护耦合交融的实践路径

习近平新时代中国特色社会主义思想涵盖了诸多乡村振兴、生态文明理念,如:正确处理生态环境保护与经济发展关系的“两山理论”“记住乡愁”的呼唤、明确“新农村建设原则”乡村旅游、厕所革命等等,无不将乡村振兴与生态环境保护紧密结合。为此,将环境保护融入“三治融合”的建设实践中,有很大的探索空间。

1.将环境保护融入自治,激发内生动力

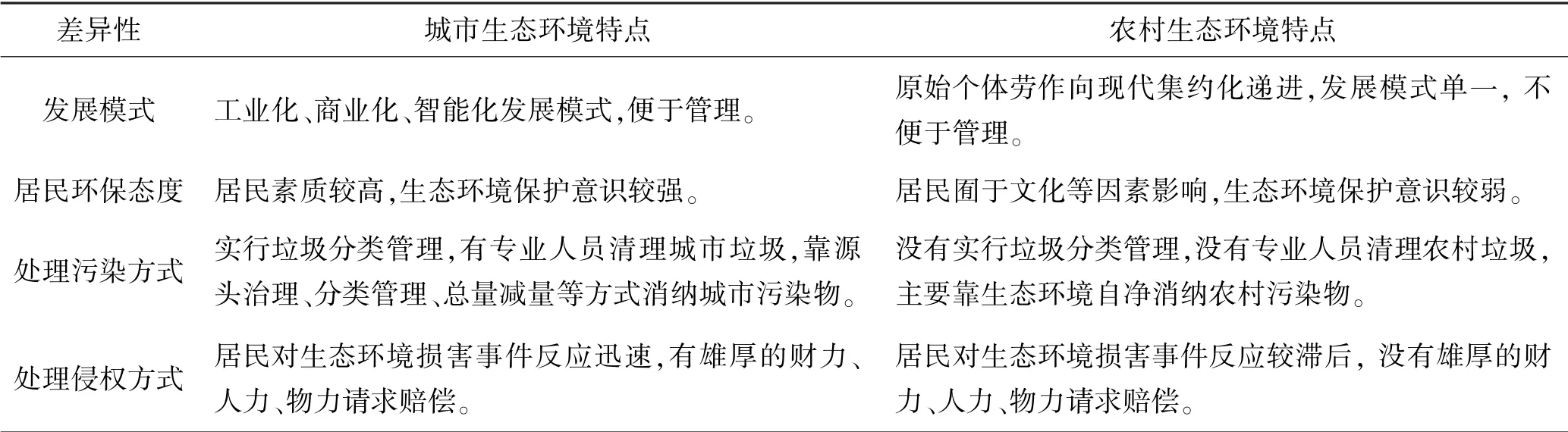

2020年。我国城镇化率从1949年的10.6%上升至63.9%③,随着城乡一体化建设的大力推进,对农村环境形成了很强的挤压效应,农村生态环境遭遇极大的挑战,表现在:城市工业文化浸润农村,带来新的污染源;规模化养殖业种植业超过环境承载量,过度使用农药化肥污染水源土壤,加重农村环境自净纳污压力;农村土地流转增加保护环境主体不确定性;农村各地区大量劳动力涌入城市,空巢村庄守土无力;矿山开采后生态环境修复困难重重等等;此外,对比城乡生态环境保护差异(如表1所示),农村生态环境有其明显的脆弱性,在管理上既缺乏专业机构人员的维护管理,也缺乏人力、物力及财力等进行集中修复维护,而农村生态环境乃农村居民安身立命之根本,生态环境的急剧变化亟需乡村“自治”模式及其重心作出相应的调整与改变,迫使农村居民重新审视农村生态环境,从环境保护入手,激发内生动力,建设宜居、宜业、宜游、宜学、宜养的美丽乡村。

表1 城乡生态环境差异性对比

为此,在乡村“自治”过程中,制定的乡村发展规划应充分注重环保效应,进行生态发展,以降低因地域、文化差异导致的区域经济发展差距。比如:大力发展旅游经济、文化经济、民俗经济,引导乡村居民走上环保致富之路。对已经存在的农业面源污染,要及时进行治理,杜绝污染源的长期累积扩大化,以免对乡村居民的健康以及牲畜养殖业产生极大的危害;对已经存在的工业面源污染,要对工厂企业“忍痛割爱”,及时进行绿色化转型升级,不能以牺牲环境的代价谋求发展;对即将引进的村集体企业,要充分进行环境影响评价,坚持保护优先,预防为主;人类影响环境,环境反作用于人,为此要加强公众参与,充分发挥乡村居民主体作用,在政府的推动下,以人的发展为中心,促进人与环境协同发展,落实“自治”效果。

2.将环境保护融入法治,强化法治效力

关于乡村治理的法律法规,散见于《宪法》《村民委员会组织法》《土地承包法》《土地法》《环境保护法》《农业法》《乡镇企业法》等普遍适用的单行法,但更多的时候,并未就农村和城市因其地域环境、文化、人口素质等不同而作特别的区分,使得这类普遍适用的法律法规并不完全适应农村的现实发展需要。

以农村常见的环境侵权问题为例,我国《民法典》总则编第九条将“保护生态环境”作为基本原则,在“侵权责任”编专门作出“环境污染和生态破坏责任”章,考虑到环境侵权案件中被侵权人处于弱势,设置了“举证责任倒置”规定,以减轻被侵权方举证责任,同时,对“生态环境修复”和“惩罚性赔偿”也作出总领性规定,但并未就城市和农村环境侵权问题予以区别适用;《民事诉讼法》虽然提出由人民检察院作为诉讼主体对破坏生态环境和资源保护的行为提起公益诉讼,《环保法》也对保护环境、防治污染及其他公害做出了普遍适用的规定,并相继出台的《环境空气质量标准》《污水综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》等环境标准,但也是对城市和农村的生态环境以及居民的相应权利进行无差别的保护,但落到实际操作层面,面临农村环境侵权的残酷现状,各类法律法规制度标准略显“失灵”。这是因为农村环境侵权不同于城市环境侵权拥有广泛的人力、物力及关注度,能够及时做出应对措施来解决,农村环境侵权案件中被侵权方完全处于弱势一方。因此,基于农村环境侵权的特殊性,法律应在适用上多做思考,以缩小经济发展不平衡导致的区域生态发展差距。譬如:在工厂企业进驻乡镇发展公示环境影响评价书时,政府部门应要求其科以特别说明义务,以保障乡村居民的知情权和参与权。在遭遇环境侵权损害时,可尝试推荐村民委员会承担起诉讼主体责任,帮助村民主张自己的合法权益。

在乡村“法治”推进过程中,将与村民息息相关的环境保护权利义务融入其中,让法律的“钢尺”在乡村建设中展现“柔情”的一面,既保护村民的合法权益,又促进乡村经济的持续发展。在此,“善治”宜都提供了较好的“法治”经验,大力实施“法润宜都”工程,夯实“市区中心法治文化示范圈”“沿江集镇法治文化示范带”“丘陵山地法治文化旅游路”等法治文化阵地,将法治、文化、环境融合一体,提升法治文化渗透力和感召力。坚持特色化发展,按照“一村一特”“一街一景”的思路,建成宝塔湾村“崇法善治”文化、吴家岗村“一十百千”工程、弭水桥村“党润民、法润村、文润家”等一批法治特色品牌,涌现出渔洋溪、弭水桥、鸡头山3个“全国民主法治示范村”[9]。

3.将环境保护融入德治,彰显文化软实力

何人不起故园情?让人生出“故园情”,环境的印记很重要。习近平总书记在中央城镇化工作会议上的讲话指出:“要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁;要尽快把每个城市特别是特大城市开发边界划定,把城市放在大自然中,把绿水青山留给城市居民;要注意保留村庄原始风貌,慎砍树、不填湖、少拆房,尽可能在原有村庄形态上改善居民生活条件;要传承文化,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇”。对于新世纪广大农村而言,发展的要义既是包含当地经济快速增长的高质量发展,也是乡村居民生活幸福感的进一步上升。生在此处,长在此处,便有“此心安处是吾乡”的情怀,即便身处异乡,一句乡愁,便能召回游子返乡建设家乡,这是一种乡村文化的魅力。如何保持这种乡村文化“德治”的独特长久优势,环境保护理念要融入其中。

以获得“中国人居环境范例奖”“省级环保模范城”等荣誉称号的“善治”湖北省宜都市为例,拥有国内发现的分布最集中、保存最完好的距今5亿年的奥陶纪石林景观,以及距今约5.3亿年的古潮音洞,这些至今保存完好的自然景观成为当地人一份浓浓的乡情记忆,成为推动当地旅游经济快速发展的文化名片,每年到此访幽揽胜的游客络绎不绝,同时也推动了当地的餐饮、土特产及其他绿色产业的发展。

在移风易俗文明操办红白喜事问题上,宜都市也有自己的“德治”特色。2018年7月,宜都市王家畈镇17个村联合制定了村规民约,成立了182人组成的红白理事会,召开文明操办红白事动员会20场次、8000余人次,村级组织与村民签订文明操办红白事承诺书9000余份,并规定红白喜事不放鞭炮。自此该镇年申报登记红白喜事仅42户,同比减少67%,不仅为群众减轻人情负担300多万元④,还有效保护了生态环境。村民们对红白喜事不放鞭炮,如开展绿色殡葬,保护生态环境,防治大气污染达成共识,现今已成为一种常态。

将环境保护融入乡村“德治”建设中,保存历史记忆、记住乡情乡愁,移风易俗、达成绿色环保乡规民约,以彰显乡村特色文化的力量,形成文明乡风,并代代传递下去。让乡村文化充分发挥人的全面发展的“方向标”作用、社会和谐稳定的“黏合剂”作用,让文化在人们认识世界、改造世界的过程中创造生产力、提高竞争力、增强吸引力、形成凝聚力,转化为强大的乡村振兴力量,以缩小因地域、文化、经济等因素导致的乡村“三治融合”建设中发展差距。

五、结语

“十四五”时期,发展乡村振兴,推进乡村“三治融合”建设,应融入环境保护理念,以改善农村环境质量、提高农村环境治理体系和治理能力现代化水平为核心。大力开展生态发展,以解决农民群众身边最紧迫、最直接的突出生态环境问题为导向,聚焦农村生态、农业生产、农民生活三大重点领域,统筹城乡污染治理体制机制[10],建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的现代乡村社会治理体制,让“自治”立足于本地环境实际,开展生态循环绿色发展;让“法治”突显本地生态环境的长效发展,进行合理有效的全方位保驾护航;让“德治”深植于本地环境的持续发展,形成富有当地特色的文化力量,让“三治融合”在环境保护的耦合交融下持续推进农村长久繁荣发展。让广大农民切实拥有获得感、幸福感、安全感。

注 释:

① 数据来源于国家统计局官网,《中国统计年鉴2020年》中全国行政区划(截至2019年底),http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm。最后访问时间2021年5月20日。

② 数据来源于中国社会科学网,《〈中国县域经济发展报告(2019)〉暨全国百强县(区)报告在京发布》,http://www.cssn.cn/jjx_yyjjx/yyjjx_gzf/201912/t20191207_5055155.shtml。最后访问时间2021年5月20日。

③ 数据来源于国家统计局官网,《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.html。最后访问时间2021年5月20日。

④ 数据来源于湖北宜都网,《王家畈镇红白事不燃鞭炮成常态》,http://www.hbyidu.com/content/show?catid=330246&newsid=586395。最后访问时间2021年5月20日。