江西省峡里铀矿床成矿地质条件及找矿方向*

朱 钦

(江西省地质局第九地质大队)

峡里矿床位于江西省中西部峡江县西部,矿床所在的金滩岩体呈岩基产出,面积约184 km2,是赣中西部相对独立的一个花岗岩型铀矿床。矿区大部分矿体为隐伏矿体,一般隐伏于地下25~250 m,矿体多以脉状、透镜状产出[1]。虽然峡里铀矿床进行了近20 a的揭露、勘探工作,但是矿区部分地段、深部及矿区外围还存在一定的铀矿找矿潜力。因此,本研究结合已有成果,对矿床地质特征及找矿方向进行分析,为矿区后续找矿勘查工作提供借鉴。

1 区域铀成矿地质背景

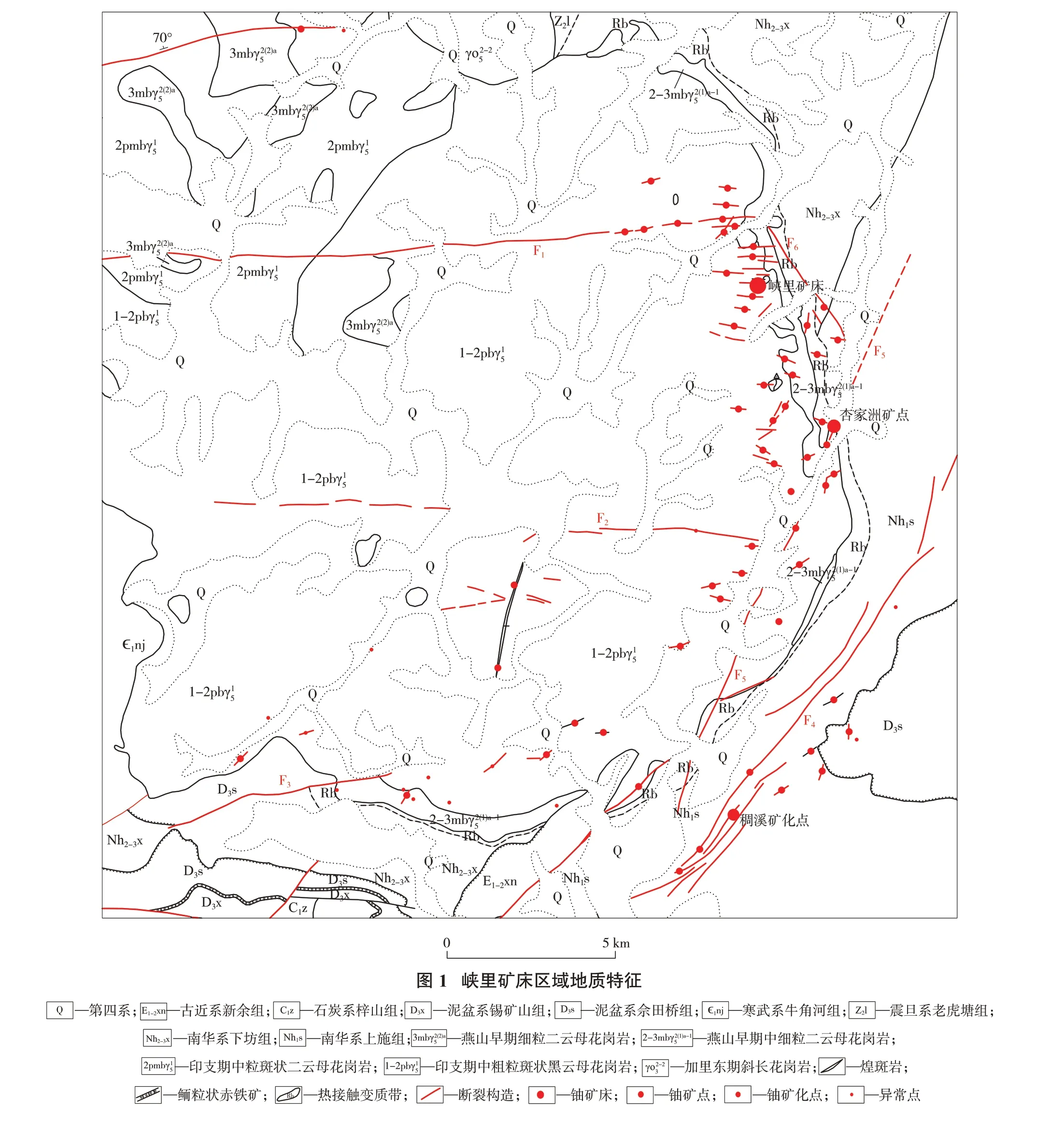

峡里矿床产于赣杭铀成矿带南西缘的金滩岩体之中,位于武功山EW向构造带东南侧,赣江NE向断裂带西北侧,北侧紧邻新余铁矿集区,西侧紧邻武功山钨、钽、铌矿集区。金滩岩体为印支期、燕山期多期多阶段复式岩体,属富铀强过铝S型花岗岩[2];岩体外围为一套高铀含量的下元古界浅变质岩地层,且东部外带有富铀夹层存在。区内断裂构造强烈,岩体内接触带发育3条EW向硅化破碎带、众多次级EW向含矿碎裂蚀变岩带及1条NNE向硅化破碎煌斑岩带、1条NW向硅化破碎带,这些断裂构造为铀成矿提供了广阔的导矿和储矿空间。区域性EW向雁田断裂带(F1)、NNE向杏家洲—沙坊断裂带(F5)、NW向新屋下断裂带(F6)联合控制矿床铀矿化的产出,三者形成的夹持区集中了区域绝大多数的铀矿化(图1),具有良好的铀成矿地质背景。

2 矿床地质特征

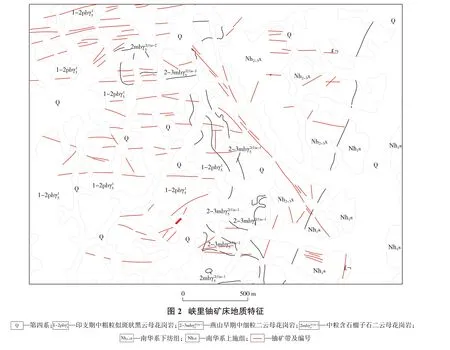

峡里铀矿床位于金滩岩体东部接触带中段,矿床东部为南华系上施组和下坊组浅变质岩(图2),主要由绢云母千枚岩、粉砂质千枚岩、泥质板岩、粉砂质板岩、硅质板岩及变质砂岩等组成。与岩体接触部位有宽数十米至数百米的热接触变质晕带,带内岩性主要为斑点板岩、斑点千枚岩及角岩等[3]。矿床中西部为岩浆岩,出露的岩性主要为印支期中粗粒斑状黑云母花岗岩,次为燕山早期中细粒二云母花岗岩及中粒含石榴子石二云母花岗岩,前者沿接触带呈岩株状产出,后者呈岩瘤、岩滴状分布于接触带附近[3]。

2.1 矿带及主要矿体特征

峡里矿床由多条矿带组成,EW向矿带大部分赋存于印支期中粗粒斑状黑云母花岗岩中,少部分赋存于燕山早期中细粒二云母花岗岩中,NW向矿带赋存于南华系下坊组浅变质岩中,矿带严格受断裂带控制。矿体埋深最深标高为-350 m,地表出露最高标高为96 m。矿带内矿体沿走向展布集中段长1 070 m,沿倾向富集于-300 m标高以上。带内共有工业矿体345条。矿体走向最大延伸130 m,倾向最大延伸146 m,矿体平均水平厚度为1.52 m,最小为0.19 m,最大为5.25 m。矿体形态多呈脉状、透镜状,在平面上多呈斜列式排列,在剖面上呈不规则侧列。矿体产状一般与主断裂带一致,走向80°~105°,倾向S,倾角为55°~75°,铀矿体严格受断裂构造控制。成矿期产物表现为红色、灰黑色微晶石英脉、紫黑色萤石脉及粉末状黄铁矿、浸染状赤铁矿等,矿体主要出现在裂隙密集带、蚀变强烈部位。

区内典型矿体(3号带D-1矿体)呈透镜状赋存于蚀变破碎带内,围岩为蚀变碎裂(破碎)中粗粒斑状黑云母花岗岩。矿体沿走向控制延伸87 m,沿倾向控制延伸112 m,平均厚度3.28 m,最大厚度4.95 m,平均品位0.091%,最高品位达0.168%。矿体产状为走向88°,倾向S,倾角57°。矿体顶部裸露地表(图3),矿化蚀变强烈,矿化特征明显,含矿杂色微晶石英脉和紫黑色萤石脉发育,呈不规则的平行脉状、网脉状产出,脉体宽度一般为1~30 cm;黄铁矿呈粉末状、浸染状分布;蚀变强烈,主要有蒙脱石化、水云母化、硅化、萤石化、黄铁矿化。

2.2 矿石特征

该矿床矿石物质成分偏单一,铀矿石为单铀型,金属矿物除沥青铀矿外,只见黄铁矿、赤铁矿,偶见方铅矿,脉石矿物主要有石英、萤石、蒙脱石、水云母、方解石。沥青铀矿常充填在红色、灰黑色微晶石英及碎裂花岗岩中,呈细脉状、浸染状。矿物共生组合大致可划分3组,分别为微晶石英-萤石-黄铁矿-沥青铀矿-赤铁矿-蒙脱石-水云母、微晶石英-黄铁矿-沥青铀矿-赤铁矿-蒙脱石-水云母、萤石-黄铁矿-沥青铀矿-蒙脱石-水云母[3]。

区内矿石品级以中低品位为主,峡里铀矿床平均品位为0.098%,最高位1.21%,主矿带平均品位为0.087%,最高为0.564%。矿石水冶性能较好,细磨至1 mm,耗酸量为5%,铀浸出率达95%,尾渣铀含量0.004%,易于加工浸出。

2.3 成矿年龄和矿岩时差

矿床含矿蚀变破碎带虽然方向具有多组性,但根据各组方向蚀变破碎带的矿化特征、物质成分及含矿岩石发射光谱铅同位素测定结果,含矿破碎带成矿时间均处于同一条等时线上。矿床赋存矿体的中粗粒斑状黑云母花岗岩的同位素年龄值为218 Ma,中细粒二云母花岗岩为190 Ma,而矿床中铀矿石成矿年龄为33 Ma,矿岩时差为185~128 Ma,表明成矿与成岩存在较大的时间间隔,成矿作用远在成岩以后的构造活动过程才发生。

3 铀成矿地质条件

3.1 岩性

矿区内出露的中粗粒斑状黑云母花岗岩为金滩岩体主体之一,其在化学成分上表现出具有产铀花岗岩的化学特点:富硅、偏碱、含铀变化大,钍偏高、w(Th)/w(U)=1.49,含晶质铀矿7.36 g/t、裂隙颗粒间铀含量仅7.3×10-6,蚀变后反而增高达40.2×10-6,浸出率为32.98%。该岩体在外力作用下易产生裂隙和破碎,它不仅在成矿过程中提供铀源,还具有使铀活化转移、沉淀的条件,区内绝大多数异常点(带)均产于其中。另外,后期燕山早期补体中细粒二云母花岗岩不仅具有产铀花岗岩的化学特点(富硅(w(SiO2)为74.28%)、偏 碱(w(K)+w(Na)/w(Al)=0.77)),同时具有铀源体的地球化学特点(含铀量高(平均28.5×10-6,最高85×10-6),w(Th)/w(U)˂1),人工重砂含晶质铀矿最高24.68 g/t,铀浸出率为33.56%,活化裂隙粒间铀达18.5×10-6,而蚀变后锐减为7×10-6,规模比较大的矿体大多切穿该岩体以及分布于其周围。中粒含石榴子石二云母花岗岩内未见有异常点(带)产出,赋存其内的矿体极少,该岩石表现为铀的浸出率较高,但含铀、含钍量低,不具备为成矿提供铀源的条件。因此,中粗粒斑状黑云母花岗岩可为成矿提供一部分铀源,中细粒二云母花岗岩为区内铀成矿的主要铀源体。

3.2 构造

矿区构造以NW向新屋下断裂、及密集的EW向断裂为主,二者构成了矿区主要构造格架,其中NW向断裂为区内主要的导矿构造,同时也是容矿构造之一,EW向断裂为区内主要容矿构造。

矿区内NW向断裂为NNE向杏家洲—沙坊断裂带(F5)的次级断裂,产于岩体东部外接触带变质岩内,长1.8 km,宽2~15 m,走向325°,倾向NE,倾角60°~70°,表现为硅化破碎带,主要由角砾岩、硅质脉组成。该组断裂具有张—扭—张扭的演化特征,主要经历了3期次构造活动:第1期表现为张性断裂,沿走向不连续、断续产出,构造带中含有张性角砾;第2期表现为压扭性,主要表现为糜棱岩、灰白色硅质脉充填,糜棱岩角砾磨圆度较好,具有方向性;第3期表现为张扭性,为硅化破碎带、裂隙带,由硅质胶结的构造角砾岩及硅质脉充填,深部有含矿脉体出现,该期构造活动属成矿期构造活动。区内含矿热液通过NNE向断裂运移至NW向断裂,最后运移至EW向断裂[4],其中NW向、EW向断裂均富集成矿,因此,NW向断裂既为导矿构造也为容矿构造。

矿区早期EW向断裂构造是成矿的基础,晚期低序次断裂构造是成矿的主导,两者复合成矿。早期EW向压性蚀变破碎带被后期低序次张扭性破碎带复合叠加,叠加程度越高,矿化越好。矿区EW向含矿断裂表现为碎裂蚀变岩带,大致以400 m等间距产于花岗岩内接触带,产状走向80°~100°,倾向大部分南向,倾角65°~85°,蚀变岩带规模长850~1 900 m,宽1~5 m,部分宽5~10 m。每条断裂带往往由若干单条构造组成,空间展布呈平行斜列式,发育硅化、绢云母化、黄铁矿化、紫黑色萤石化、绿泥石化等蚀变。

3.3 热液蚀变

矿区内热液脉体活动频繁,热液活动多达3期8次。成矿期2次热液活动分别形成灰黑色、红色微晶石英和紫黑色萤石,含铀矿物中紫黑色萤石含铀量高达1.416%,灰黑色、红色微晶石英铀含量为0.14%。这2种热液脉体的含铀量全区最高,沥青铀矿呈细脉状、环状与二者紧密共生,矿区内铀矿体与这2次热液脉体在空间分布基本一致,表明铀成矿与成矿期2次热液脉体活动关系密切。

受热液活动影响,矿区蚀变明显,近矿围岩蚀变主要有硅化、萤石矿化、蒙脱石化、水云母化、黄铁矿化,次有赤铁矿化、绿泥石化。含矿紫黑色萤石化呈角砾状、浸染状、脉状分布于构造中部;蒙脱石化呈稻黄色、蜡黄色,往往沿着裂隙或节理面交代产出,呈条带状、浸染状发育于构造中心部位,宽1~5 cm;水云母化常常与蒙脱石化混合一起,呈深绿色,不规则状、长条状、碎片状;黄铁矿化分布较普遍,大部分以结晶黄铁矿分布于裂隙或围岩中,而含矿粉末状黄铁矿化往往与紫色萤石、灰黑色石英、沥青铀矿紧密共生。

4 找矿方向

(1)NW向含矿断裂带的北西段。前人对该条含矿构造的揭露主要集中在南东段,已揭露出良好的工业铀矿体,对北西段仅进行了少量的地表槽探揭露工作,深部未施工钻孔。该条含矿构造北西段也是矿区接触带的有利部位,南东段矿化部位为西侧EW向含矿断裂带与北西断裂带交汇部位,北西段也有多条EW向含矿断裂带与之交汇,因此在北西段EW向断裂与之交汇的地段为有利的找矿地段。

(2)矿床北部外围地段。矿床最北部含矿断裂带为1号带,根据EW向含矿构造带大致以400 m左右等间距展布的规律[5],1号带以北地段应为成矿有利地段,前人已在1号带以北发现了2条近EW向蚀变带,带内裂隙密集,均见有绢云母化、硅化,局部硅化中含粉末状黄铁矿化,且地表有偏高伽玛反应。因此,矿床北部外围地段具有良好的找矿前景,可开展进一步工作。

(3)矿床内多条铀矿带深部。根据峡里矿床勘查成果及矿体空间上分布特征的分析,矿床8号带4~16号线、9号带24~36号线、11号带16~42号线地段-200 m标高以下可能赋存较好的铀矿体。依据为:①上述地段位于成矿有利的接触带附近,处于富铀的中细粒二云母花岗岩产出部位及边缘地带,成矿物质来源有利;②成矿构造多呈隐伏形式产出,且大多隐伏较深,-200 m标高以下未见尖灭趋势,部分还呈增大趋势,根据钻孔勘探资料显示,蚀变破碎带具有一定的规模,围岩蚀变较强,矿化特征明显;③纵观矿区矿体在空间上的分布,内带由西向东到接触带边缘,矿体埋深具有增大的趋势。

4 结论

(1)铀矿体虽然大部分赋存在印支期中粗粒斑状黑云母花岗岩中,但成矿附近800 m以内基本都有富铀燕山早期的中细粒二云母花岗岩出露,同时部分矿体直接赋存于中细粒二云母花岗岩中,铀矿化与其具有密切的空间关系,而后期燕山早期岩浆侵入活动形成的热变质作用和岩性变异带控制了铀矿体的聚集。

(2)矿床内铀成矿主要集中在NW向新屋下断裂构造的东侧1.2 km范围内,南北展布宽约1.8 km,矿化分布总体不均匀,总体表现为越靠近NW向断裂矿体埋藏更深,矿化规模有变大的趋势;远离NW向断裂矿体出露较浅,浅部矿化规模大,深部矿化有变贫的趋势。

(3)NW向断裂构造既是容矿构造又是导矿构造,EW向断裂构造是成矿的基础,成矿受两者复合构造控制,复合程度越高,矿化越好。

(4)铀矿化类型属花岗岩型、蚀变破碎带亚型,为矿区的主攻找矿类型。成矿裂隙构造密集发育、岩石强烈蚀变破碎部位,成矿构造弯曲、膨大、分支复合部位,两组不同方向成矿构造交汇部位为矿区铀矿体定位部位,紫黑色萤石矿化-稻黄色蒙脱石化-水云母化-粉末状黄铁矿化为本区找矿蚀变标志。

(5)通过分析矿区矿床特征及铀成矿地质条件,明确了矿区1号带以北、新屋下断裂带北西段及多条铀矿带-200 m标高以下部位均为成矿有利地段,可作为下一步勘查工作的重点。