基于居民生活方式变迁的易武古茶园景观演变

杨君杰, 杨文初, 尹 铎

(1. 西南林业大学地理与生态旅游学院, 昆明 650224; 2. 广西壮族自治区林业勘测设计院, 南宁 530011;3. 广州大学地理科学与遥感学院, 广州 510006)

农业是国民经济的基础,延续至今的农耕文化是中国乡村文化景观的重要组成部分。近年来,随着我国工业化和新型城镇化快速推进、各类发展计划的政策实施以及社会资本大量涌入,乡村地区社会经济迅猛发展[1],乡村人地关系经历着剧烈的解构与重组[2]。乡村文化景观作为乡村人地关系的承载与表征,亦显现显著的更迭与变化特征[3]。面对社会发展浪潮,亟须对乡村文化景观所呈现的物质形态变化过程进行再认识,以此来探寻乡村文化景观传承的新途径。

乡村文化景观很大程度上是地方生活方式的动态映射[4],总是随着文化的变化而不断发展演进。人类社会发展的历史表明,随着科技的进步与生产力水平的提高,人们生活的空间发生急剧的变化,生活方式在景观的生产和再生产中的地位和作用也越来越突出。农耕文明“田园栖居”的乡村生活方式、工业文明导致的“人去楼空”的乡村生活场景与生态文明的“留住乡愁”的乡村生活向往,反映了一定历史时期的生活方式与乡村文化景观之间的必然联系。乡村文化景观作为乡村文化传承与发展的载体,是复原、维系乡民原有生活方式及情感方式的切入点[5],是传统的农业生产地和农民聚集地的产物,兼具经济、社会、文化和生态等多重价值和功能[6]。以往关于乡村文化景观的研究大多集中在乡村景观规划和管理[7]、城乡冲突[8]、乡村文化遗产的可持续发展[9]、文化生态系统服务[10]以及景观格局对人居环境的影响[11]。而随着研究的不断深入,乡村文化景观与生活方式的互动联系逐渐成为地理学者研究的重要范畴之一,如:OLIVEIRA和PENHA-LOPES[12]以农村生活方式为调查对象,认为南欧的乡村文化景观正在逐步退化;STAGNO[13]通过考古和历史研究法,探讨生活方式与土地利用变化、环境资源管理之间的关系,提出生活方式和乡村社会组织在乡村景观的建设中发挥主导作用;蔡晓梅等[14]认为乡村绅士化推动乡村阶层发生重构,多重主体利益博弈使得乡村景观呈现既是城市又是乡村的杂糅状态。

茶园景观作为一种融自然与文化为一体的农业资源之一,伴随着茶文化的兴盛,不仅具备园林美学的形态,还具有生计提升、旅游发展等社会价值。然而,作为乡村文化景观重要组成部分的古茶园景观研究甚少,且多数从风景园林学的角度出发来研究茶园的规划设计范式与路径,亟待从地理学视角对于古茶园作为文化景观的物质形态演变过程与意义价值内核进行深入解析。在中国广袤的国土疆域中,云南省具有独树一帜的乡土社会风貌与文化景观积淀,与云南省珍贵自然资源相生相伴的世居少数民族拥有世代传承的生态智慧和人地互动的生活法则。在本土世居少数民族与自然互动的历史长河中,云南普洱茶生产所产生的系列文化景观传承演变不息,并在现今依然对中国乃至世界产生重要的影响。绵延叠翠的山峦、茂密飘香的茶林、气势磅礴的云海与悠久灿烂的民族文化相交融,古茶园的整个山水林田湖草系统以及与其唇齿相依的民居村落,形成了独特的区域自然与文化要素叠加的综合文化景观。可以说,古茶园作为文化景观,见证了以普洱茶经济为代表的养生经济作物在云南的兴衰起落,以及由此所带来的乡村人地关系的激烈重组,对于研究云南乡村社会-生态系统变迁具有重要意义。以往研究大多集中于国家宏观结构与地方政治经济力量对云南古茶园景观的塑造[15-16],对于茶乡居民自下而上的日常生活对于茶园景观的影响与作用展示尚显不足。因此,本文选取云南省古六大茶山之一的易武古茶园为例,尝试从劳动方式、消费方式、交往方式和精神生活4个维度来探究广义生活方式的变迁对茶园景观演变的影响规律,探寻本土居民如何介入乡村文化景观的生产过程,研究在不同历史时期的社会背景中居民生活方式如何改变,以及这些生活方式的变迁如何导致古茶园景观的演变。文章意图通过研究古茶园景观的演变过程和时空效应,为重现乡村原生田园风光与乡情乡愁、重塑乡村文化生态提供可资借鉴的学理贡献与研究启示。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

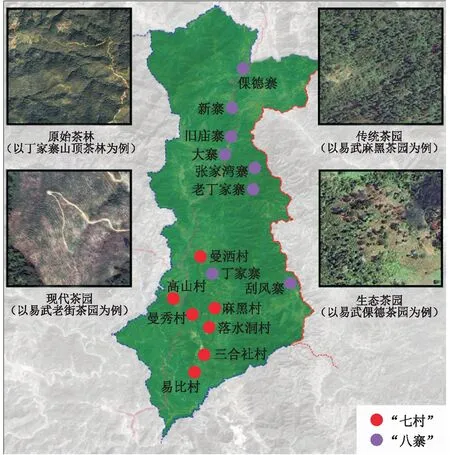

易武古茶园(图1)是易武镇行政区域内“七村八寨”及其周边茶园的统称,属西双版纳州勐腊县易武镇,位于云南最南端。该茶园地处亚热带,是传统普洱茶的主产地,茶园面积和产量位居云南省古六大茶山之首,被誉为“贡茶之乡”“茶马古道起点”[17];经历数次多民族的人口迁移,多元的文化融合塑造了丰富的景观类型,近年来相继被列入“特色旅游小镇”“历史文化名镇”“云南省生态乡镇”“中国传统村落”等名录,是研究生活方式冲突、融合与古茶园景观演变典型的案例点。

图1 易武古茶园分布图

1.2 研究方法

确定调研路线、访谈提纲后,研究团队于2019年1月、3月以及2021年4月前往易武古茶园完成了为期共计5周的实地调研,对研究区域内的居民、茶农、茶商、管理者、学者和游客等相关人员进行访谈,考察并绘制古茶园相关图纸,获取了大量一手资料。其中,重点访谈对象(表1)为系统完整回复访谈提纲内容的相关人员。

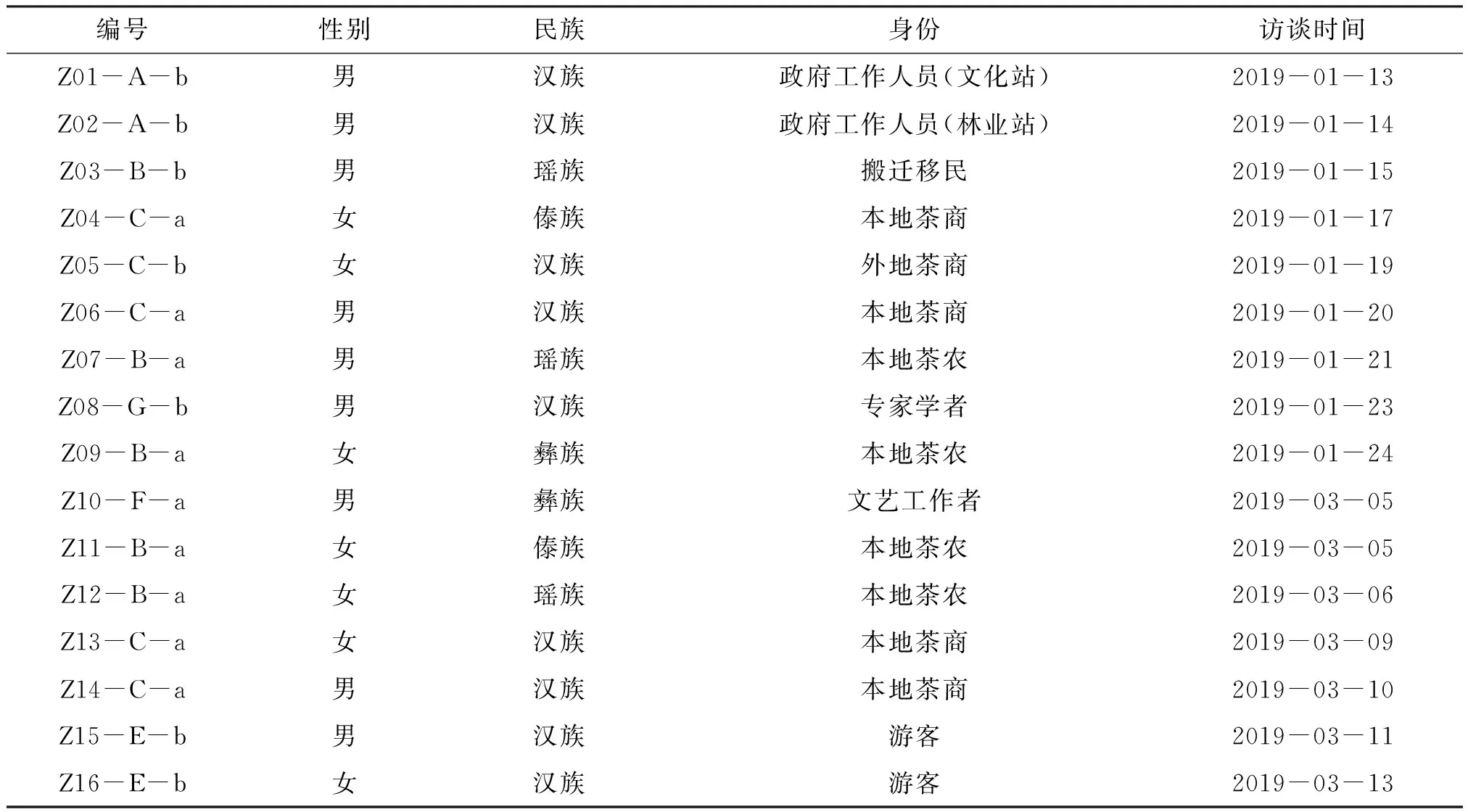

表1 重点访谈对象基本资料Table 1 The basic information of key interviees

续表1

本研究采用非参与式观察法、参与式观察法和深入访谈法等综合定性研究方法。首先,采用非参与式观察法,对易武古茶园内的地形地貌、历史脉络、景观内容、聚落风貌、人居环境、民族文化、旅游发展和生活方式等进行照片及文字记录。结合照片和文字等观察记录,绘制不同历史时期的古茶园分布、聚落分布、茶树形态和茶园形态等空间要素的分布特征图。然后,在实地调研期间深入体验当地茶农生活,与当地茶农一起参与茶的栽培、管理和加工等,充分掌握茶农的日常作息及生活方式,邀请本土茶农根据记忆对历史时期的古茶园景观进行描绘与重现,通过参与式观察法对现今不同村落古茶园的物质空间形态与组构进行绘图和记录。最后,在观察过程中采用半结构与非结构化的方式详细记录访谈内容,重点记录包括村民、茶农、文化精英、游客、茶商以及驻村工作人员等共计21人的访谈内容,最终整理出21份访谈记录。

2 易武古茶园景观演变过程

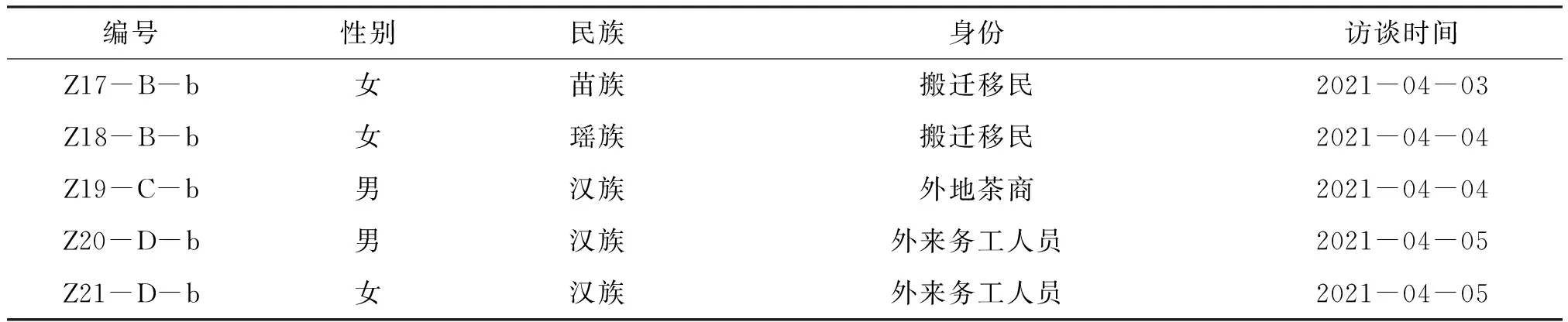

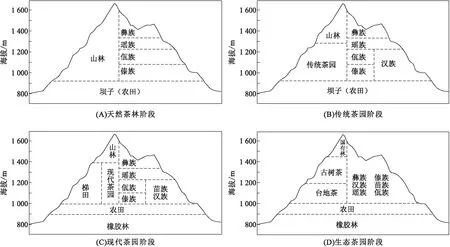

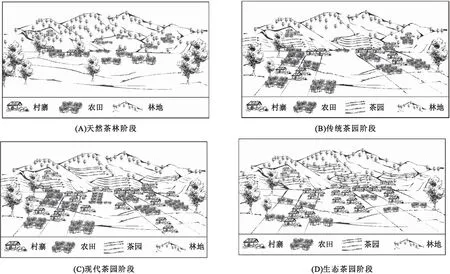

本文将从茶园竖向景观、茶地形态、茶树形态、聚落景观和文化生活5个维度来分析古茶园景观的演变过程。具体而言,易武古茶园千年发展过程中的景观演变大致可分为4个阶段:天然茶林、传统茶园、现代茶园、生态茶园阶段。

2.1 天然茶林阶段(1660s以前)

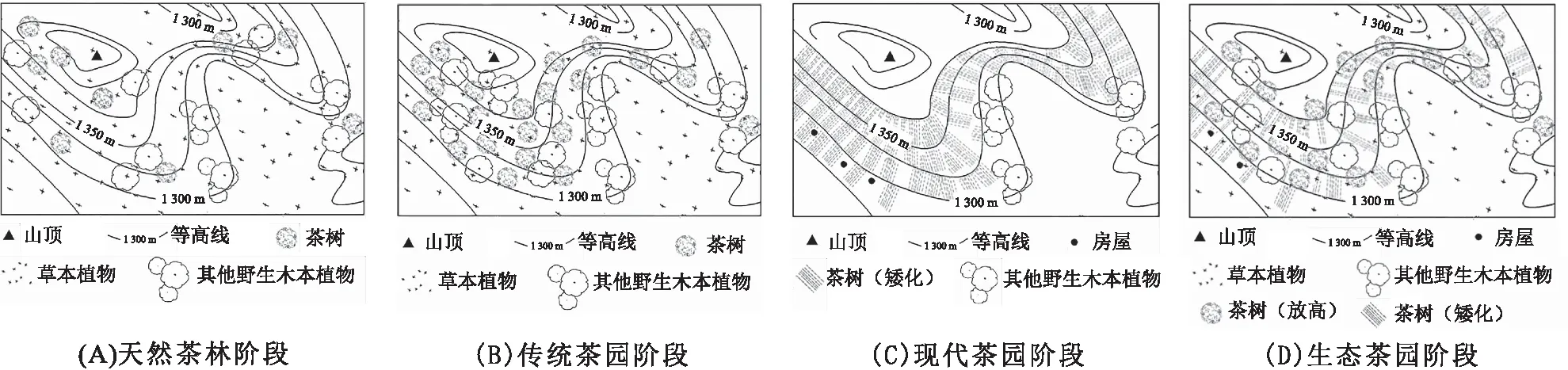

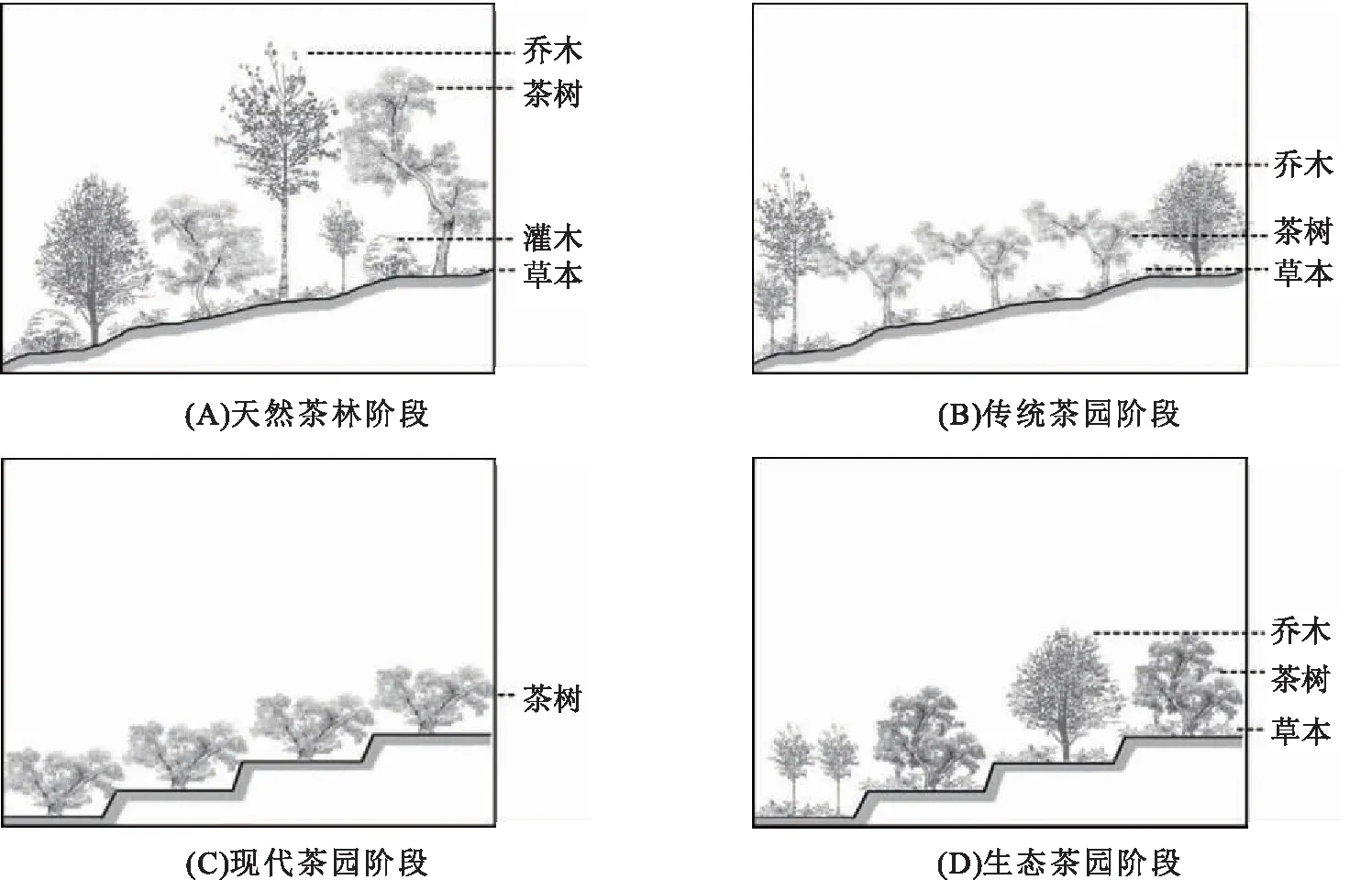

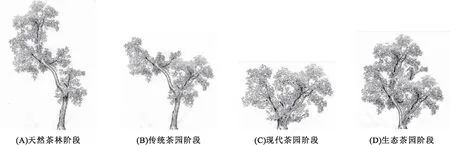

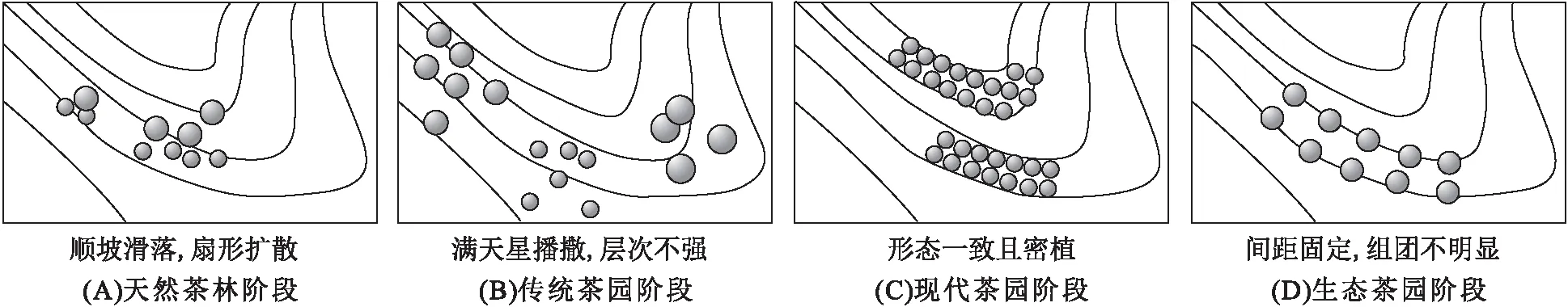

在天然茶林阶段,易武古茶园的本土居民经历了多元民族交融共生的发展过程。大体而言,傣族居民大多选择生活在易武土地肥沃的坝区,佤族居民生活在山区中部,而瑶族、彝族等则生活在高山以狩猎为生(图2A)。此时,多民族针对不同的山体海拔中原始的茶山植被及地形地貌形成的“基质”,共同构建了古茶园的景观格局本底:茶地自然天成,平面分布零散(图3A);少数汉族居民迁入,将农耕手段运用于茶园管理,除草、补苗等耕种手法在茶地中显现,虽有人工痕迹,但整体保持着自然野趣。立面形态上,茶树与其他乔木、灌木以及草本等共同组成了多层配置,植物配置丰富,乔、灌、草共同构成了自然的植物景观(图4A)。这一时期的茶树似其他乔木一样高大挺拔(图5A),因而茶叶采摘极为不便;茶树播种多为茶果自然掉落生长,子株和母株呈扇形扩散(图6A)。在该阶段,易武古茶园景观天成且演变缓慢,茶园管理粗放,相生相伴的多民族散居聚落形态鲜明(图7A),初步形成易武古茶园茶文化景观。

2.2 传统茶园阶段(1660s—1970s)

传统茶园阶段,石屏汉人在战乱中被迫不断“走夷方”“奔茶山”,在易武古镇土地较为贫瘠的山腰处由北向南逐地而居(图2B)。外省汉族人口大量移民云南,使得易武茶山人地矛盾大幅增加。经历文化碰撞后,古茶园景观逐渐丰富,伴随生活空间的扩张以及茶山的人工开垦,景观格局中“斑块”逐渐增大。此时,本土居民生产技艺的升级和管理方式的精细化,以及除草、补苗等耕种手法在茶地被大量应用,导致茶树种植密度提升,茶园平面形态(图3B)中人工痕迹逐渐明显,但整体仍保持自然生态。为了增产,茶树成为茶山植被的主体,转为了乔、草的双层结构(图4B)。在该阶段,人们逐步采用修枝等办法使其高度控制在容易采摘的范围,茶树高度降低但仍呈乔木形态(图5B);播种时选择适宜生长的老茶树间隙进行“顺山坡、满天星”播种,形成以树龄来分区的组团(图6B);为方便农业生产,生活空间逐步贴近农业生产空间,聚落“版块”在坝区越来越明显(图7B)。这一时期的茶马互市使得汉族文化与本地文化经历冲突后相互交融,形成了易武独有的文化生活场景,如日常生活中少数民族的竹筒、芭蕉叶、藤编等与汉族居民的瓷器共存,儒释道的寺庙中出现供奉关羽和诸葛亮塑像的情境,竹楼、掌子房、木板房及院落式建筑在聚落中共生。

2.3 现代茶园阶段(1970s—2000s)

在现代茶园阶段,易武镇的社会发展逐渐稳定,易武镇的普洱茶在台湾茶商溯源古茶遗香来到易武镇后迅速复兴[15]。快速增长的地方普洱茶经济使得人口大量涌入,导致村落空间沿道路线性外拓,逐渐形成“廊道”,使得这一时期的易武古茶园景观格局急剧变化(图2C)。原始起伏不平的山坡被改造成台地,茶园平面形态呈规整的沿等高线阶梯状布局(图3C);从立面上看,古茶园中清除了茶树以外的其他植物,呈单层配置,立面单一(图4C)。这一阶段,茶农学习灌木茶的栽植技术,将古茶树齐根砍断,让其发出的枝条控制在与灌木茶一样的高度,本属乔木的茶树表现出病态的灌木形态,根系粗大但枝条却如灌木(图5C)。组团结构上看,茶树密集成团,茶树形态、年限近乎一致,组团结构人工化痕迹明显(图6C)。聚落景观也在大量人口流动下急剧变化,平原坝区的聚落空间扩张迅猛(图7C)。而文化景观在经历上一阶段的破坏后也在这一时期逐渐被挖掘出来,花灯会和耍狮会等再现了易武镇曾经的灿烂文化。

2.4 生态茶园阶段(2000s至今)

在生态茶园阶段,自上而下的绿色发展导向及自下而上的保护意识协同影响下,茶园景观逐步恢复,仿自然的种植方法以及返璞归真的生活方式受到大众的青睐。人们通过插植高茶树、混种和减苗等方式,逐渐将茶园再野化(图3D)。茶地景观平面上打破了现代茶园单调的格局,在茶园里套种其他树木和草本植物;立面上恢复传统茶园的乔、草的双层结构(图4D)。原本被砍去主干的茶树重新放高,发出的侧枝多且生长速度一致,最终呈现“多株同根”(图5D)。组团结构上看,在现代茶园基础上隔株剔除,茶树间距变宽,整体空间形态的组团感减弱(图6D)。多民族据点而居的格局逐渐演变成多民族混居(图2D),茶山景观格局(图7D)破碎化态势扩大。 在挖掘和传承传统文化的基础上,融汇现代人们精神生活需求的斗茶大会与茶文化节等文化节事是这一阶段最重要的文化景观。

图 2 易武古茶园多民族融合及竖向景观演变

图3 易武古茶园茶地的平面形态演变

图4 易武古茶园茶地的竖向形态演变

图5 易武古茶园茶树的树形演变

图6 易武古茶园茶树组团的形态演变

图7 易武古茶园聚落景观演变

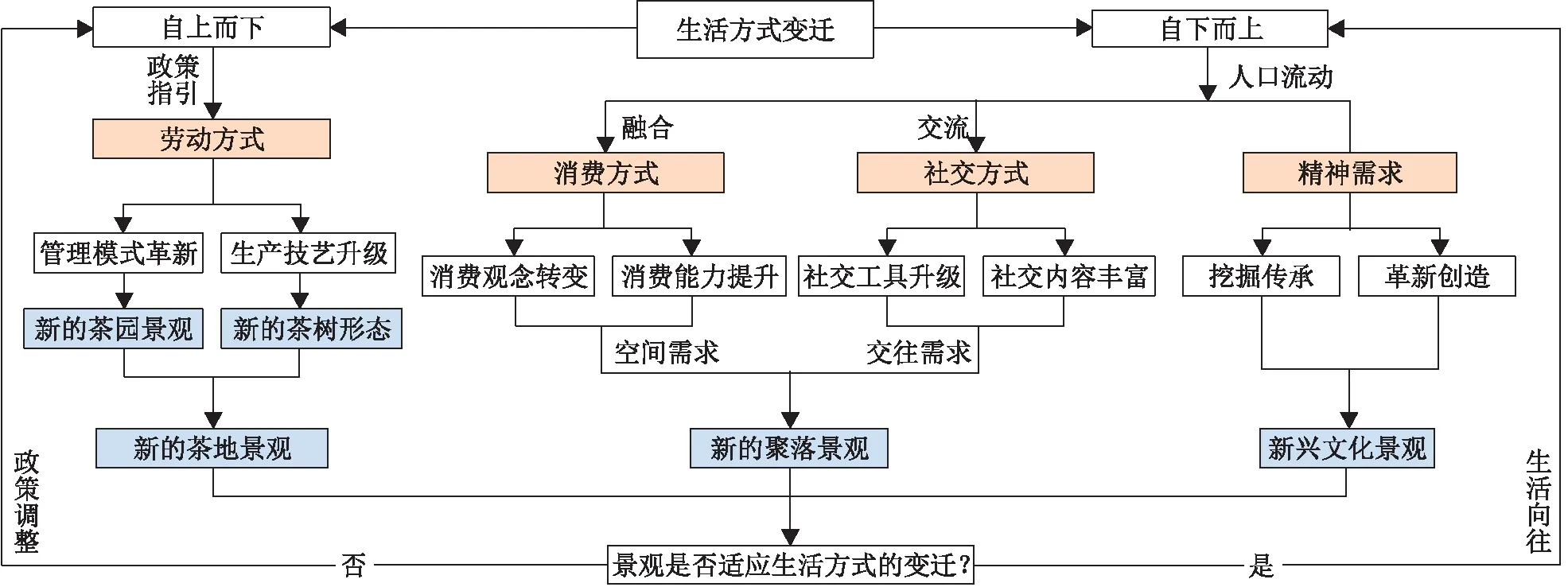

3 生活方式变迁驱动下的易武古茶园景观演变机制

本节将从生活方式变迁的角度凝练古茶园景观演变的驱动力机制。劳动方式、消费方式、交往方式、精神生活的变迁带动古茶园景观的演变,可通过茶山、茶地、茶树、聚落景观和文化生活5个方面中的一种或多种表现出来。

3.1 劳动方式转型改变古茶园的茶地景观

自上而下的宏观社会经济发展导向促使各民族在迁移的过程中不断地交融与碰撞,从而影响茶叶市场供需,进而推动劳动方式的转变,最后改变了不同历史时期的茶地、茶园、茶树形态。例如,明朝的垦边制度导致云南汉族人口骤增,人地矛盾激化致使外省汉族人口迁居易武的同时,也带来中原先进的茶园管理技术和生产技艺[18]。清朝时期的“岁进贡茶”制度使得易武茶名声大振,茶叶供不应求。为增加茶叶产量,茶农开始对易武古茶山的原始自然植株进行驯化[19]:在土地利用上,将充满野性的茶地改造成私有茶园[18];在栽培上,多选取大叶种茶,经苗圃培育后移栽茶地[20];在管理上,清理周边杂草,见缝插植使茶树逐渐密集[20]。建国后,国家号召全民开垦荒地进行粮食生产的宏观指引以及古茶园居民在当时所面临的生计困难,开始推行“改土、改树、改园”的茶园改造运动,茶山被大范围的梯面改造并粮化。改革开放后,在以经济建设为中心的指导思想下,经济利益至上的价值观使得台地茶得到大范围的普及,古茶树被大面积的修枝和矮化。而在十九届五中全会后广泛推行绿色生活方式的生态文明建设导向下,茶农选择了混种、减苗、放高茶树等茶园管理模式,促使古茶园出现再野化特征。各个时期的制度、政策的调整刺激茶叶市场供需关系的变化,进而推动生产技艺、茶园管理模式等劳动方式不断革新,最终导致茶树形态、茶园景观及茶地景观产生蜕变。

3.2 消费方式与社交方式升级改变古茶园的聚落景观

多元主体流动下的消费方式和社交方式的转变推动聚落景观急剧变化。据当地人的讲述,克木人(布朗族)、佤族和摆夷族(傣族)是易武古茶园最早的土著民族,东汉时期迁移至易武[18],以水稻、旱稻、渔猎和狩猎为生[20],形成西南少数民族地区独特的田园生活方式,消费方式以古茶园内部的日常生活必需品的消费为主导,其生活的聚落有机散布在茶山及田间。直到晚唐,繁荣的茶马互市为易武茶产业带来发展,同时改变了居民的消费方式[18]。在物竞生活的理念下,为方便茶叶交易,聚落景观产生剧烈变化,茶山与平坝相间的地方逐渐构筑起集中的聚落空间。改革开放之后,科技的日新月异带动通讯工具及社交媒体快速转型升级,在寻香觅踪的台湾茶客与各地茶商的引领下[15],茶商、茶客、学者及游客等外来者与本地居民的社会交往日益增多,趋于文化认同的社会交往需求促使聚落内部景观进一步优化调整。

3.3 精神需求催生新兴文化景观

在外来茶商及游客精神需求的驱使下,易武镇的文化景观迅猛革新。首先,茶马互市使得中原文化被外地茶商带到易武镇,茶叶从居民的生活用品转变成了本土文化与外来文化的纽带,基于茶叶的消费方式转变造就了本土多民族文化与中原文化共生的景象。其次,清末至20世纪70年代,不稳定的社会环境使得易武镇在这一时期与外界鲜有联系,茶林成为生活的负担,独具特色的易武镇的文化景观遭受破坏。最后,随着我国经济社会的不断发展,居民可支配收入不断增加,越来越多的游客来到易武镇追寻健康、原生态及原真性的精神需求,而这些需求促使易武镇的文化景观在充分挖掘传承的基础上不断地重构,最终在原有文化生活的基础上出现了类似“斗茶会”“新式祭茶祖”等新兴文化景观。

在宏观社会发展与人口流动的驱动下,易武镇本土居民在各个时期展演了极具特色的生活方式,而这些生活方式与古茶园景观的演变始终紧密联系在一起。当古茶园景观无法适应生活方式变迁时,自上而下通过政策的引导,直接或间接地推动劳动方式变革,以优化调整古茶园景观。而当景观顺应生活方式变迁时,则会产生强烈的吸引力,促进人口流动,最终推动生活方式转型(图8)。

图8 基于生活方式变迁的古茶园景观演变框架

4 结论与讨论

本文选取易武古茶园为研究对象,从生活方式概念框架下的劳动方式、消费方式、社交方式和精神需求4个维度出发,综合探讨易武古茶园生活方式变迁与茶园景观演变的内在联系。研究发现:(1)古茶园景观经历了叠合与突变交替的复合式演变历程,综合相关影响因素与景观实际变化可分为天然茶林、传统茶园、现代茶园、生态茶园时期4个阶段。(2)不同历史阶段下社会背景的宏观结构性差异是生活方式变迁的直接动力,在劳动方式、消费方式、社交方式和精神需求4个维度的影响下,茶园景观、茶地景观、茶树景观产生不同程度的变化。(3)劳动方式与消费方式的协同影响推动茶地景观的演变;原住地居民的消费方式升级以及原住地居民与外来人口之间社交方式的多样化共同推动了聚落景观的演变;内外多元社交对象的文化融合和碰撞以及以游客为主的多元利益主体的精神需求是古茶园文化革新的重要推动力。

古茶园景观作为典型的、具有云南地方性特征的乡村文化景观,随着农业经济的出现而产生。以往的文化景观演变研究多数从城市化、工业化、现代化及商业化角度入手,研究传统地域文化景观空间保护的调控机制[21]。而本文以生活方式为媒介,把“社会怎么发展”和“个人怎么生活”联系起来,从茶山景观格局、茶地景观形态和茶树形态3个维度分析田园生活、物竞生活、物欲生活和绿色生活4个不同阶段的生活方式所驱动的天然茶林景观、传统茶园景观、现代茶园景观向生态茶园景观的演变过程,丰富了乡村文化景观研究的范畴与内涵,为人文地理学分析以人地关系交互的乡村文化景观提供了新的思考和尝试。

古茶园景观是云南区域经济、人文、社会与自然等多元维度互动的综合表征[22],不仅是地方传统文化的根源所在,也是一种本土生活方式的集中体现。本文分阶段分维度的讨论,能够紧扣中国的社会、经济与文化等宏观尺度变迁,展演云南本土优秀的乡村文化景观在国家社会发展的浪潮中的演变过程,同时也表征了本土居民利用农业经济实现美好生活的向往。宏观政治经济等结构性因素与本土地方自下而上的力量对于乡村文化景观演变的驱动是紧密结合的。云南易武古茶园景观演变的机制说明,在不同的历史时期,政治与市场的联合主要决定了景观塑造的形态与方向,而围绕在乡村的日常生活则赋予景观以不同的价值与意义。时间与空间的交织、地方与国家的互动以及多元主体话语与实践的融合,共同驱动了乡村文化景观的演变。乡村文化景观的振兴既是一种对传统文化的保护和创新,也是乡村振兴从工业文明向生态文明转型的标志。

本文仅以易武古茶园为案例地,缺乏多案例的比较分析,使得结论存在一定的局限性。因此,后续可以立足更多不同类型的古茶园景观进行对比分析,进行更为深入的综合研究。