人教版物理新教材改编背景下的教学设计

——以 “牛顿第三定律”教材内容为例

陈向红

(重庆市第十一中学校 重庆 400000)

基于新课标的要求,2019年高中物理新教材开始投入使用.在对比人教版2010年版旧教材和2019年版新教材后,发现关于“牛顿第三定律”的编写存有较大区别,新教材主要体现在以学生的认知逻辑为主线,更新了教材结构、内容及呈现方式,合理地将“物理观念、科学思维、科学探究、科学态度”进行统一,突出育人性、基础性、选择性、层次性、时代性、多元性、科学性[1].从宏观教材逻辑结构和微观具体内容两方面深入分析“牛顿第三定律”改编的意义后,笔者依据教材,分析学情,结合自身理解设计教学活动,在多个班级进行了教学实施,教学效果良好.抛砖引玉,以期对高中物理教师有所启发.

1 教学流程

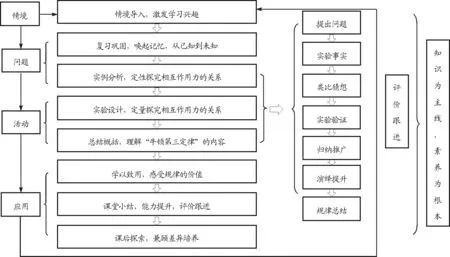

笔者设计的“牛顿第三定律”教学流程如图1所示.

图1 “牛顿第三定律”教学流程结构图

2 教学具体过程

2.1 创设情境 新课导入

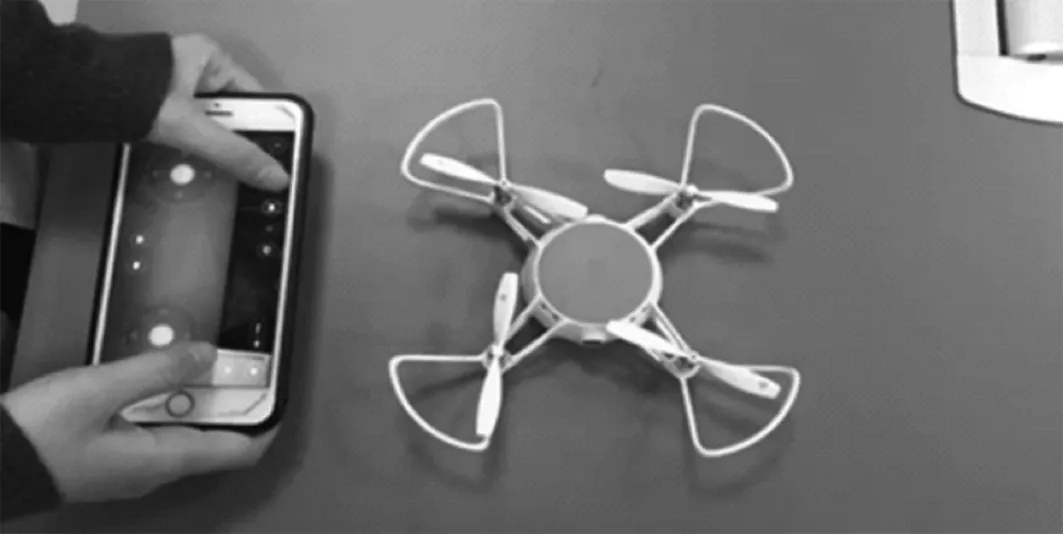

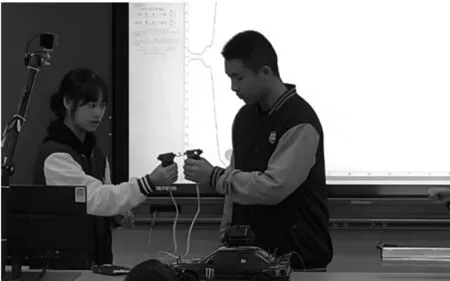

实验导入:教师操作无人机使其在教室内炫酷飞行,然后悄悄调整螺旋桨,邀请学生上台体验操作,发现无人机螺旋桨正常旋转,但无法起飞,如图2所示.

图2 不能起飞的无人机

提出问题:无人机为何不能起飞?

内容调整:将教材问题栏目中的掰手腕活动换成无人机活动.

设计意图:掰手腕活动虽能引起学生的认知冲突,激发学习兴趣,但原理较难,课尾解释难度较大,遂将其更换为无人机引入,更具科技性,更受学生喜爱,更易激发学生的求知欲、探索欲.此外,无人机问题的设置便于学生在课尾应用所学分析现象背后的原理,找到解决方法,培养发现问题、解决问题的意识.

2.2 复习巩固 温故知新

复习内容:力的作用是相互的,有施力物体必有受力物体.

学生活动:学生应用桌面的实验器材或者身边的物件,体验力的相互性,然后在教师的引导下,从弹力、重力、摩擦力、磁力4种力进行举例说明.

设计意图:唤起学生对已有知识的记忆,体验从已知到未知的认知逻辑过程,为新知的获得奠定知识基础.

2.3 实例分析 定性描述

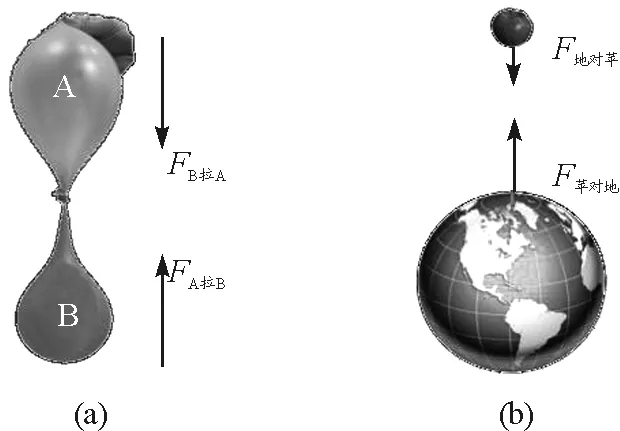

实例分析:结合教材,选择学生分享的4个典型直观的案例进行呈现:

(1)分析两个竖直悬挂水气球的形变;

(2)演示苹果的下落;

(3)演示两个带磁铁的小车相互排斥的现象;

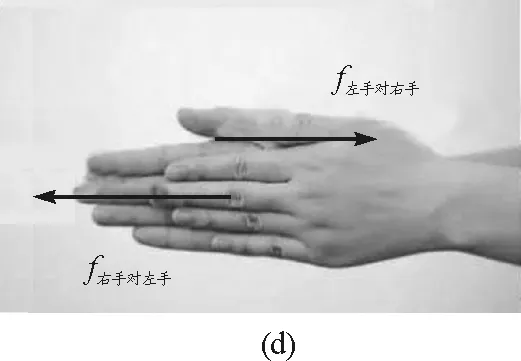

(4)师生一起感受相互摩擦的手之间的力.

引导学生指出每个物体的受力,并指明每个力的施力物体和受力物体,如图3所示.

图3 物体间的相互作用力

聚焦问题1:什么是作用力和反作用力?

概念学习:通过实例分析,学生不难理解作用力和反作用力的概念,即物体间相互作用的这一对力.

聚焦问题2:作用力和反作用力的大小、方向、作用点、性质等有何特点?

分析归纳:学生结合案例独立分析、归纳,举手交流、分享、解释.教师就学生的易错点“大小相等”进行追问“如何用眼睛看出大小相等?”从而过渡到下一环节,用实验定量探究作用力和反作用力的大小关系.

内容调整:将教材中手拉弹簧的实验换成水气球,在教材内容基础上增加摩擦力和磁力的实验.

设计意图:首先对教材内容中的案例进行更改,是为了使相互作用的效果体现得更直观,眼见为实,更易于学生理解相互作用力的同时性.增设摩擦力和磁力实验是为了使学生全面巩固所学力学知识,初步形成所有力都具有相互性的意识.其次,以常见的现象为例,从生活走进物理,创设基础、轻松、愉悦的课堂氛围,使学生在主动参与、归纳分析、交流分享的过程中,深度学习物理知识,高效感知物理规律,逐步形成物理观念,持续增强学习兴趣,培养分析归纳的科学思维,提升交流表达的语言能力.

2.4 实验设计 定量探究

聚焦问题3:作用力和反作用力的大小有何定量关系?

实验探究:探究弹簧测力计间相互作用力的大小关系.

方案设计:引导学生小组合作,应用弹簧测力计设计实验方案,理清实验原理,进行实验操作,观察实验现象,分享实验结论,如图4所示.

图4 两弹簧测力计

跟进指导:在学生进行实验前,强调弹簧测力计的正确使用方法.学生实验过程中,教师行走于学生之间,观察学生的实验设计及操作,对好的设计进行表扬,不当的操作进行及时纠正,对有困难的小组进行鼓励和引导.

引导追问1:针对学生分享的实验结论,教师继续追问“两个弹簧测力计的示数是否时时刻刻都相等?为何不完全相同?如何解决问题?”

学生回答:实验过程中两弹簧测量的示数不完全相同,但相差不大,是由于弹簧测力计精密程度不足,指针、弹簧与刻度板之间存在摩擦造成的系统误差,可换用更精密的仪器进行探究.

实验改进:教师介绍精密仪器力传感器,邀请两个学生上台互拉力传感器,研究两力传感器间的一对弹力的大小关系,如图5所示.

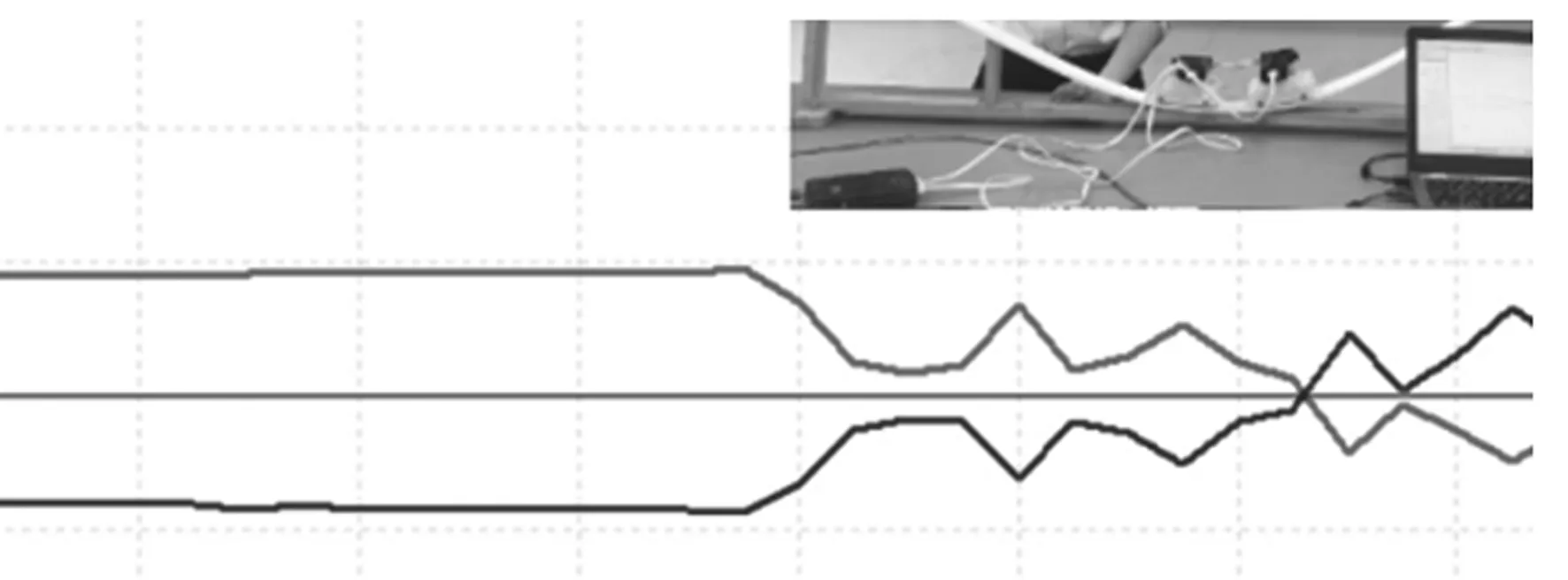

图5 同学互拉力传感器

实验事实:引导全班学生分析实验数据,总结物理规律.如图6所示,物体间的弹力总是同时产生、同时消失、同时变化,大小始终相等,方向相反.

图6 物体间的弹力曲线图

设计意图:通过学生实验设计,教师引导实验改进,学生实验探究,解决问题,获得实验事实.全程以学生为中心,体现学生的主体地位,便于学生养成发现问题、解决问题的习惯,培养质疑、创新、检验、修正的科学思维,树立实事求是、精益求精的科学态度,提升设计实验、制定方案、获取信息、交流解释的科学探究能力.

引导追问2:以上实验是否说明物体间作用力和反作用力总是大小相等呢?

类比猜想:物体间的相互作用力不论是弹力,还是摩擦力、引力、磁力,都满足大小相等的关系.

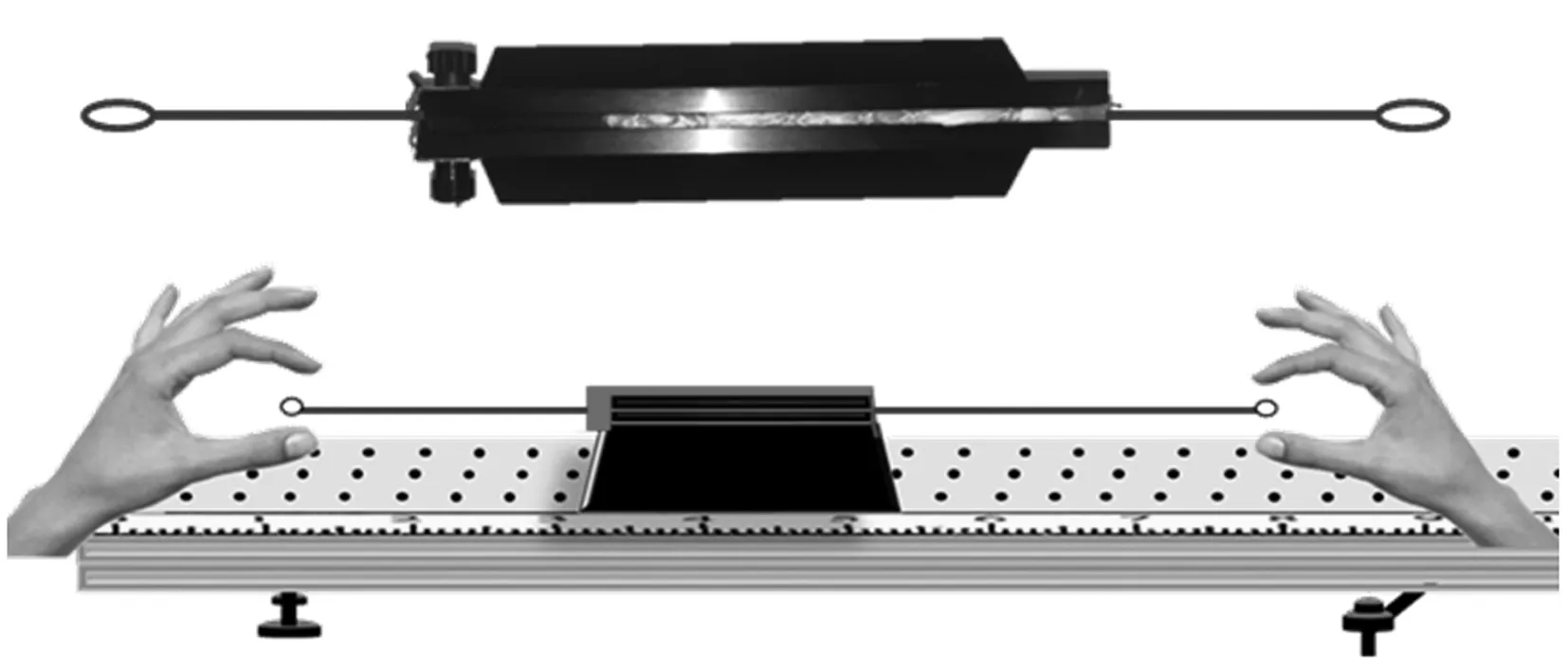

实验验证1:验证一对摩擦力的大小关系.

实验设计:通过引导学生解决“如何产生摩擦力?”“直接测量还是间接测量?”“用什么工具测量?”“如何消除下方物体与地面的摩擦力?”4个问题,共同制定实验方案.如图7所示,在海绵和滑块两侧连上带绳套的细线,再将海绵嵌入滑块上方,细线分居两侧,打开气垫导轨,调至水平,将滑块放置于上方静止,用两个力传感器从两侧水平拉动细线,使海绵和滑块发生相对运动趋势.由于海绵和滑块都处于静止状态,根据二力平衡,FT海绵=f滑块对海绵,f海绵对滑块=FT滑块(如图8).只要力传感器测量了FT海绵和FT滑块的大小关系,便可间接知道两静摩擦力的大小关系.

图7 验证一对摩擦力大小关系的实验

图8 滑块与海绵受力示意图

实验结论:一位同学上台操作,其余同学观察实验数据,总结实验规律.如图9所示,两物体间的一对摩擦力也总是大小相等,方向相反,同时产生、同时变化、同时消失的.

图9 验证一对摩擦力大小关系的曲线图

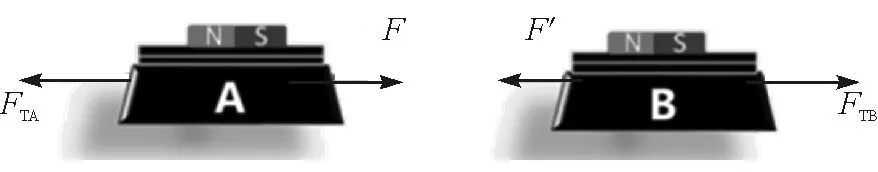

实验验证2:验证一对磁力的大小关系.

实验设计:小组合作,类比摩擦力实验,应用二力平衡原理设计验证方案.如图10和11所示,两磁铁静止,根据二力平衡,有FTA=F,F′=FTB,两侧拉力FTA和FTB的大小由传感器测量,即可分析磁体间F和F′这一对相互作用力的大小关系.

图10 验证一对磁力大小关系的实验

图11 两磁体的受力分析图

实验结论:一位同学上台操作,其余同学观察实验数据,总结实验规律.如图12所示,磁体间的一对磁力也总是大小相等,方向相反,同时产生、同时变化、同时消失的.

图12 磁体间磁力大小关系曲线图

总结推广1:作用力和反作用力大小始终相等,与力的性质无关.

引导追问3:静止状态下作用力和反作用力总是大小相等,运动中作用力、反作用力的大小还满足相同的关系吗?

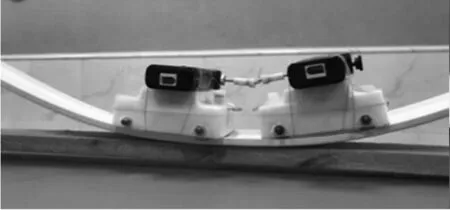

实验探究:探究变速运动中作用力和反作用力的大小关系.

演绎提升:学生经历前面的实验探究过程,很容易想到用两个传感器互钩,不断移动即可进行探究的方案.基于此,教师介绍创新实验设计,如图13和14所示,在两个小车上分别固定两个力传感器,传感器的测量端连在一起,然后从斜槽顶端静止滑下,直到停止,可通过电脑直观分析小车在经历静止、加速、减速、直线、曲线多种运动过程中的相互作用力的情况,实验曲线如图15所示.

图13 用传感器探究曲线运动中的相互作用力

图14 用传感器探究直线运动中的相互作用力

图15 实验曲线

总结推广2:作用力和反作用力大小相等,方向相反,同时产生、同时消失、同时变化,与力的性质无关,与运动状态也无关.

内容调整:基于新教材中“从实验中可以发现,两个弹簧测力计的示数是相等的,方向相反.上面是通过弹力进行的实验,摩擦力满足上面的关系吗?如果是不相互接触的力呢?”创新设计实验,探究了一对摩擦力和一对磁力的大小关系,同时将拓展栏目实验提前,与弹力、磁力、摩擦力实验一起构成完整的实验探究环节.

设计意图:结合教材改编,以学生为中心、知识为主线,问题为导引,从定性到定量,引导学生小组合作设计创新实验,经历提出问题、实验探究、类比猜想、实验验证、归纳推广、演绎提升的全过程,有效突破教学重难点.纵观全程,学生在交流互动、思考探究中深刻理解新知,掌握物理规律,培养类比猜想、推理论证、归纳演绎、质疑创新的科学思维,提升创新设计、合作交流、团队协作、动手操作的科学探究能力,树立严谨认真、实事求是、精益求精的科学态度,培养永不停息、持之以恒的科学探究精神.

2.5 总结概括 规律学习

规律概括:教师引导学生用简洁的语言总结出作用力和反作用力的关系,讲解“牛顿第三定律”的内容,分享牛顿提出“牛顿第三定律”的推理、总结过程,带领学生理解定律中“总是”的含义,体验规律得出经历的漫长历史过程,实现物理规律的深度学习.

设计意图:有助于对规律的深入理解,培养总结归纳的能力,体会科学规律的来之不易,增强对物理学家的崇敬感,树立终身学习的目标.

2.6 规律应用 价值体现

聚焦问题4:学习牛顿第三定律有何作用?

(1)生活情境关联,解决实际问题

案例分析1:如图16所示,教师展示划龙舟情境,引导学生分析原理.人划桨时,浆向后推水,水就向前推浆,船获得动力向前运动.然后带领学生探寻生活实际应用,介绍2021年东京奥运会上运动健儿们应用此原理为赛艇提供巨大动力,为中国挣得第十金的故事.最后通过介绍轮船的不断改进带领学生感受科技的进步.

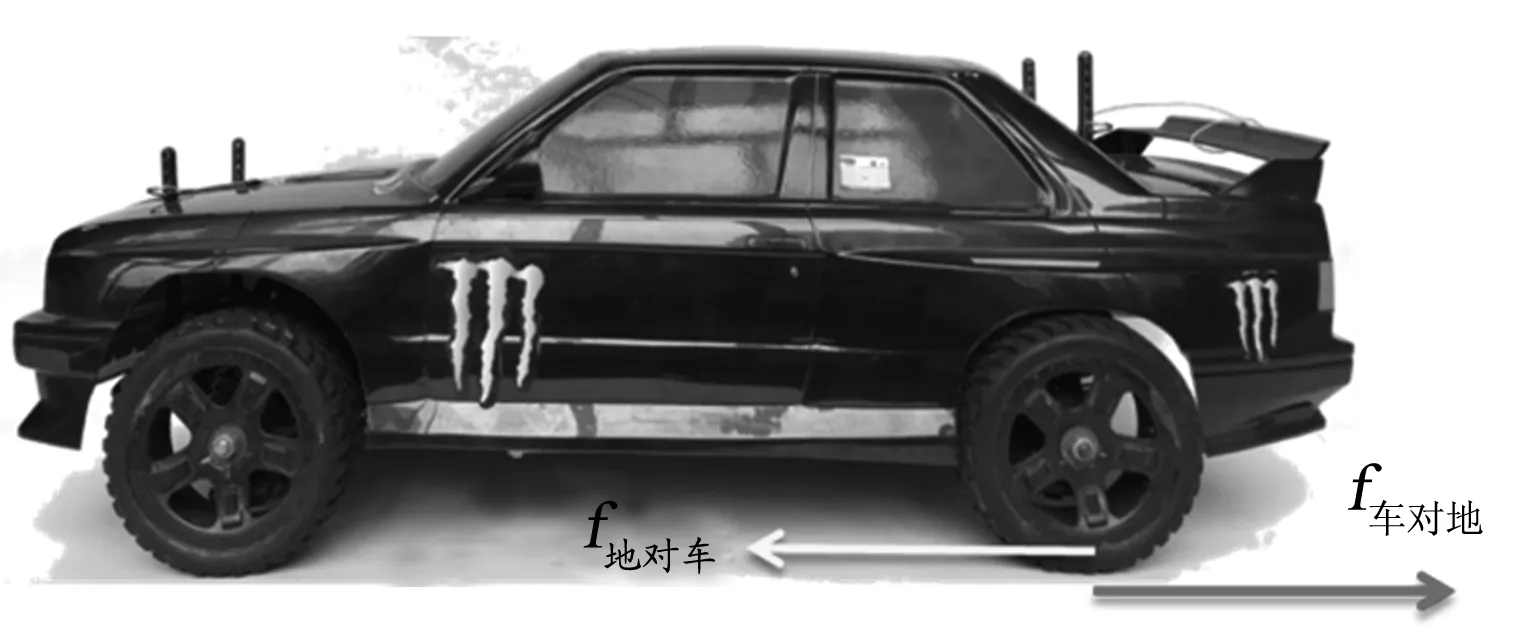

图16 划龙舟

案例分析2:如图17所示,演示遥控汽车的前进,引导学生分析前进原理,汽车发动机驱动车轮转动,车轮给地面向后的摩擦,地面给车轮一个向前的反作用力,使汽车前进.然后引导学生思考生活实际问题——为何下雨天,汽车容易陷进泥泞而无法前进?原理分析后,设计实验进行验证.其原理为驱动轮架空,车轮转动,无法前进.泥泞中的汽车,得不到足够的摩擦力,汽车无法前进.最后介绍四轮、八轮驱动汽车的产生以解决动力不足的问题,感受科技魅力.

图17 遥控汽车前进受力分析

跟进提问:分析完船、车前进的原理,同学们还能举出生活中关于牛顿第三定律的应用吗?

交流分享:火箭向后喷出气体,对气体施加向后的推力,同时气体对火箭施加向上的反作用力.展示气球喷气,向后对气体施加作用力,气体对气球施加向前的反作用力……

设计意图:通过案例分析、情境关联,实现从生活走进物理,从物理走向社会的过程,体会牛顿第三定律在社会发展中的重要作用,养成关心国内外科技发展现状与趋势的习惯,提升学生应用知识解决问题的能力,培养学生应用知识解决生活实际问题促进社会发展的责任感.此外,以龙舟为例,渗透传统文化素材,再关联奥运赛事,可增强学生的文化自信和民族自豪感.

(2)辅助受力初步分析

案例分析3:要求学生补充分析滑块和海绵竖直方向的受力,总结归纳受力分析的方法和思路.

受力分析:学生独立分析海绵和滑块的受力,主动分享分析结果,如图18所示.

图18 学生分析海绵和滑块的受力

教师就学生的易错点——由于二力平衡的前概念而漏画海绵对滑块的压力,引导学生根据力的相互性进行检验,完善受力分析图.然后引导学生总结受力分析方法,定义法、运动状态法、应用牛顿第三定律转换研究对象法.最后引导学生逐一总结受力分析步骤,找对象、选方法、画受力图、做检验.

案例分析4:通过分析课后习题“小明疑惑:‘初中学过,如果两个力的大小相等,方向相反,这两个力就会相互平衡,看不到力的作用效果了.既然作用力和反作用力也是大小相等、方向相反,它们也应该相互平衡呀,可为何两个水气球相连后还是有明显的形变效果呢?’”引导学生回顾平衡力,辨析一对平衡力和一对相互作用力.

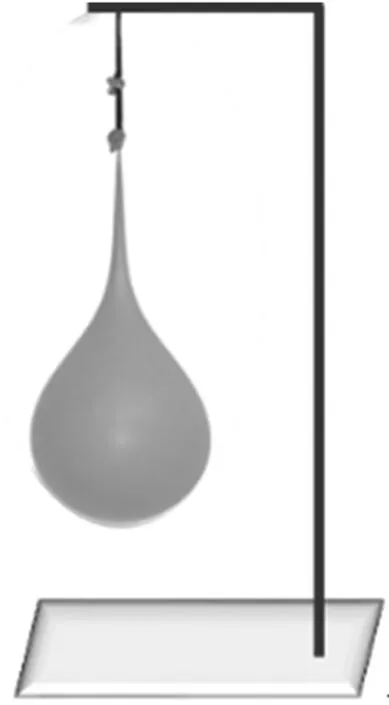

实验演示:在铁架台上通过橡皮筋悬挂一个水气球,如图19所示.

图19 悬挂的水气球

小组合作:对铁架台、橡皮筋、水气球进行受力分析,知道气球受到的重力和向上的拉力是一对平衡力,橡皮筋受到气球对其向下的拉力和铁架台对其向上的拉力近似为一对平衡力,橡皮筋对铁架台向下的拉力和铁架台对橡皮筋向上的拉力是一对相互作用力,橡皮筋对气球向上的拉力和气球对橡皮筋向下的拉力是一对相互作用力.小组讨论辨析一对相互作用力和一对平衡力的异同点,完成学案表格(表1),并进行全班分享交流.

表1 一对相互作用力和一对平衡力的异同点

内容调整:将教材中分析斜面上静止物体的受力改为分析海绵和滑块竖直方向的受力,将猴子吊树枝的情境更换成水气球吊铁架台的情境.

设计意图:通过再次分析海绵和滑块的受力,不仅能进一步解决摩擦力实验中留下的受力分析困惑,起到首尾呼应的作用,还能让学生在经历错误的受力分析中深刻掌握受力分析方法,逐步形成运动与相互作用的物理观念,更有助于让学生体会“牛顿第三定律”是从单物体受力分析延伸到多物体受力分析的桥梁,培养学生建构模型的意识和能力.相较于教材案例,水气球实验更易于教师在课堂演示分析,易于学生观察、体会平衡力和相互作用力的异同点,高效突破教学难点.

(3)应用所学解决无人机不能起飞的问题

提出猜想:可能是螺旋桨安反了,无人机没有获得向上的动力.

实验验证:教师引导,小组合作设计实验方案,验证猜想.首先在不能起飞的无人机上方放置餐巾纸条,下方放上纸屑,启动无人机,观察现象,如图20和图21.然后在能正常起飞的无人机下方放上纸屑,上方放置纸条,启动无人机,观察现象,如图22和图23所示.

图20 纸条飞舞

图21 纸屑不动

图22 纸条不动

图23 纸屑飞散

理论分析:学生观察现象后应用受力分析方法,对无人机不能起飞的现象进行理论分析.如图24所示,能正常起飞的无人机对空气施加向下的推力,空气就给无人机施加向上的反推力,当这个力大于重力时就升空,相等时就悬停.不能起飞的无人机情况刚好相反,上方的纸条飞舞,说明无人机对空气的推力向上,空气对无人机的推力向下,无人机没有获得向上的动力,所以不能起飞.

(a)正常起飞

(b)不能起飞

设计意图:从“生活情境关联”到“受力初步分析”再到“课前活动解惑”,知识难度逐步提升,体现出教学的层次性.无人机案例的设置,不仅从结构上与课前首尾呼应,更是对学生学习“牛顿第三定律”“受力分析方法”“科学探究方法”的检验评价,还能使学生在课堂中体验应用知识解决问题的成就感,增强物理学习兴趣,达到寓教于乐的教学效果.

2.7 课堂小结 巩固所学

课堂小结:引导学生从学习的知识、方法、感悟、疑惑4个方面进行总结.

设计意图:加深学生对本节内容的理解,提升总结归纳的能力,检验物理学科核心素养的落实,实现从物理学科教育到人生哲理教育的升华.

2.8 课后探索 拓展提升

作业设计:必做题为教材的练习与应用,选做题为查阅资料探究“大人跟小孩掰手腕,很容易把小孩的手压在桌面上,大人的力一定大于小孩的力吗?为什么?”.

设计意图:必做任务充分利用教材,提升学生的应用能力,落实学生的自我学习评价、教师的教学评价、教师对学生的评价,实现教学评价的一致性.选做任务要求学生课后查阅资料完成,供学有余力的学生进一步提升,兼顾学生差异培养.

3 教学反思

本节课教学目标明确,重难点突出;教学内容层层推进,环环相扣,过渡自然,具有清晰的逻辑思维;对教材进行了深入的解读,对新教材改编的意义体会全面,在核心内容板块体现了归纳演绎的思想;实验设计创新,可视度高,能高效解决教学问题;强调学生的主体地位,以学生为中心,使学生掌握了知识,获得了方法,既实现了深度学习,又提升了科学素养,明白了人生哲理.

总之,在今后的教学中,对于本节的教学将不断地思考改进,落实教学的本质——引导学生自主学习,为学生创造更多的自主思考的空间,以培养更多优秀的学子.