基于马尔科夫链模型的中越边境地区土地利用变化模拟研究

陶春琛,许贵林,黄 乐

1.南宁师范大学自然资源与测绘学院,广西 南宁 530001

2.南宁师范大学北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室,广西 南宁 530001

“一带一路”倡议提出后,中越边境地区迎来了更多的发展机会,政治、经济、文化等方面的交流沟通[1]也越来越频繁,进一步发展为国家的经济活跃区域,土地利用方式及类型也随之发生了变化。马尔科夫链模型可以揭示土地利用的未来发展变化,国内外许多学者已从理论和时间角度对马尔科夫链模型与土地利用变化进行了大量的研究,并给予了阐述与肯定。为了合理分析中越边境的土地利用变化程度,科学预测土地使用规模和布局,研究小组选取中越边境15 个县(市、区)作为主要研究对象,分析其2010 年至2020 年的土地利用变化规律,并利用马尔科夫链模型来预计算该区域未来一段时间内土地利用类型面积变化的模拟情况,以期为相关决策提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

研究区包括广西的那坡县、靖西市、大新县、龙州县、凭祥市、宁明县、防城区、东兴市,云南省的江城哈尼族彝族自治县、绿春县、金平县、河口瑶族自治县、马关县、麻栗坡县、富宁县共15 个县(市、区),这些县(市、区)位于我国南疆,均与越南接壤。广西部分位于广西西南部,北纬20°46′至23°25′,东经105°50′至108°22′之间,中越边境线(广西段)长达1 020 km;云南部分位于云南省南部,北纬21°19′至28°24′,东经97°37′至106°12′之间,中越边境线(云南段)长1 354 km[2]。研究区地理位置特殊,地域跨度大,海拔从西北到东南逐渐降低,地形由山地向喀斯特地貌逐渐变化,边境地区河流众多,水力资源丰富。

研究区人口较多,2020 年人口总数已达443.12 万人。据统计,2015 年末,研究区地区生产总值达1 268.04 亿元,其中第一产业产值为284.72 亿元,第二产业产值为361.88 亿元,第三产业产值为621.44 亿元。由此可见,研究区发展状况良好,第三产业占地区生产总值比例最高。

1.2 数据来源

主要数据来源为中国科学地理科学与研究所、中国科学院资源环境科学数据中心资源环境数据平台中的中国土地利用遥感监测数据的Landsat8 TM 遥感影像,其空间分辨率为1 000 m×1 000 m,分别选择2010年、2015年、2020 年的影像数据,以及中国省级、地市级、县级行政边界数据。

统计数据主要来源于对应年份的《广西统计年鉴》《云南统计年鉴》和各县(市、区)的社会经济基本情况表等。

2 研究方法

2.1 土地利用类型数量变化

土地利用变化幅度指标反映各类土地在总量上的变化状况[3],其模型如下:

式(1)中,Ua表示研究初期某类土地面积,Ub代表研究末期某类土地面积。

2.2 土地利用类型转移矩阵

土地利用转移矩阵简洁明了地体现了研究初期与研究末期各用地类型之间相互转入和转出的动态过程[4],其数学表达式为:

式(2)中,Sij表示土地利用类型的面积转移变化量,其中i表示研究初期,j表示研究末期;n表示土地利用类型数目。

2.3 马尔科夫链模型

马尔科夫链模型是用来预测时间发生概率的方法,通过研究不同状态的初始概率及状态之间的转变频率,推演出变化趋势,从而达到预测的目的。在土地利用变化研究中,可以将土地利用变化过程视为马尔科夫过程,将某一时刻的土地利用类型对应马尔科夫过程中的可能状态。土地利用的变化只与其前一时刻的土地利用类型相关,土地利用类型之间相互转换的面积数量或比例即为状态转移概率。因此,可以利用如下公式对土地利用变化进行预测[5]:

式(3)中,S(t)、S(t+1)分别是t、t+1 时刻的系统状态,Pij是状态转移概率矩阵[6]。

状态转移概率矩阵是研究土地利用变化的关键,确定状态转移矩阵Pij的数学公式的一般表达式为[7]:

式(4)中,n表示土地利用类型的数量,Pij表示土地利用类型i转化类型的概率,Pij具有如下性质:

(1)0 ≤Pij≤1,即各元素都为正,且介于0 到1 之间。

3 数据处理与结果

3.1 土地利用类型变化分析

研究小组利用ArcGIS 10.2 软件对数据进行处理,得到2010 年、2015 年、2020 年研究区的土地利用现状数据。结果表明,在2010 年至2020 年间,研究区内陆区域的主要土地利用类型为林地,主要分布在海拔较低的地区;城镇用地多分布于中越边境(广西段);未利用地较少,较多分布在中越边境(云南段)海拔较高处,表现出中越边境经济发展受到海拔高度的影响。

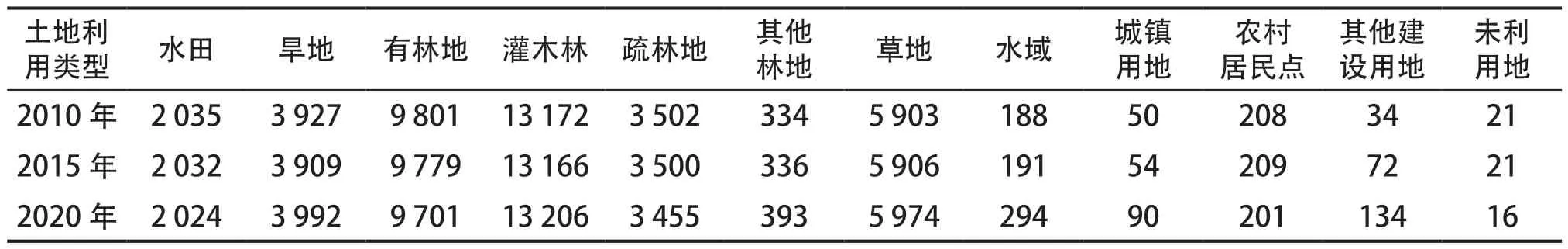

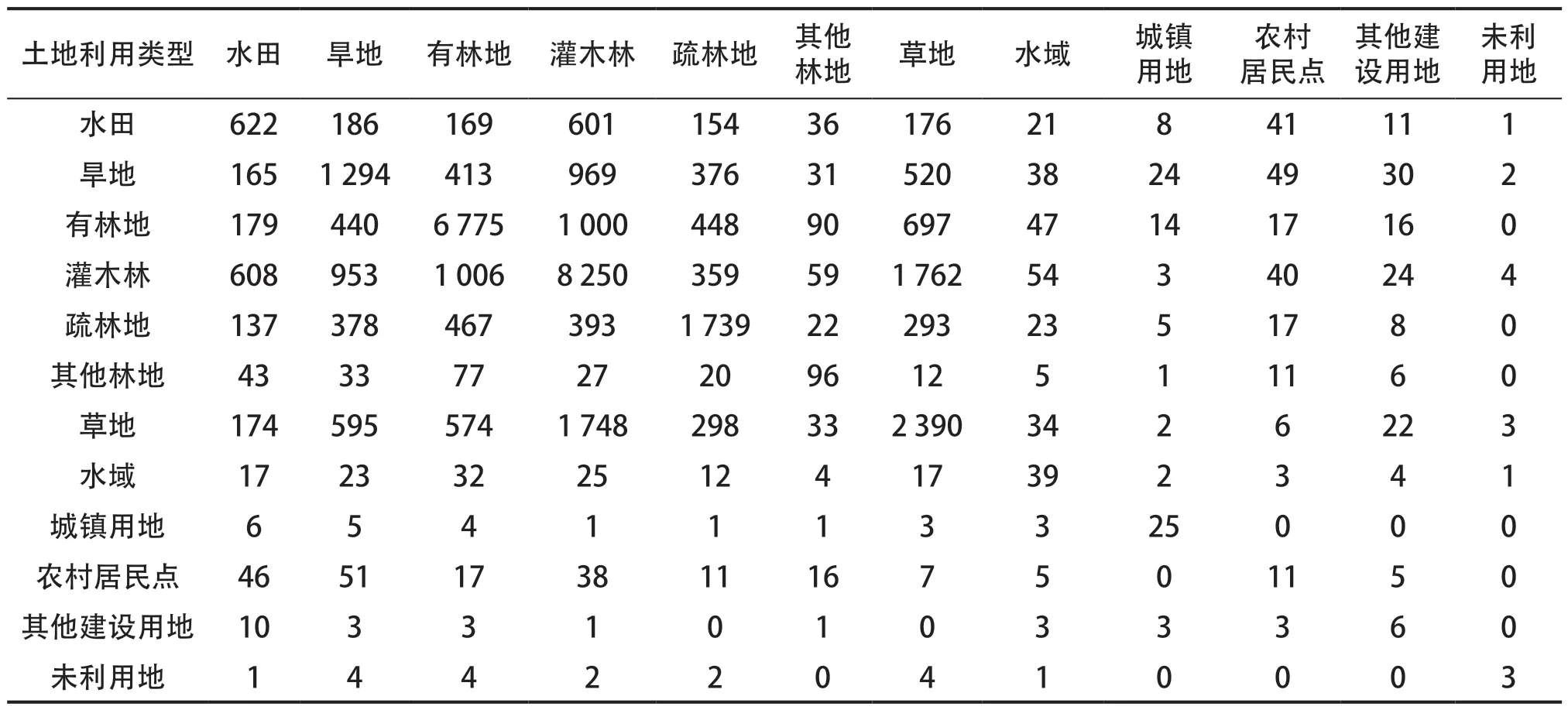

根据土地利用数量变化模型,研究小组以土地利用现状数据为基础数据,按照LUCC 分类体系进行分类[8],得到2010 年至2020 年研究区的土地利用类型变化数量表,如表1 所示。因海洋面积较小,故这次研究中不做讨论。

在2010 年至2020 年间,研究区旱地、灌木林、其他林地、水域、城镇用地及其他建设用地都保持着明显的增长趋势。其中,其他建设用地面积增长幅度最大,其次为旱地,表现出近年来研究区建设用地面积在不断扩大,同时经济快速发展,政府的公共设施投入也在逐渐增加,城市建设趋势稳步上升。研究区包括广西、云南两地的偏远县,多数县(市、区)受地理位置、地形地貌的影响,经济发展比较困难,受自然地理环境制约明显。

旱地面积在2010 年至2015 年间减少,却在2015 年至2020 年间呈增长趋势。研究小组分析,2003 年国家实施退耕还林政策后,林地面积逐渐增加;2015 年后,城镇建设占用林地、耕地,毁林、种果树甘蔗等现象明显,导致了旱地面积的增长。另外,水田面积也有所减少,表现为2010 年至2015 年间研究区的耕地未得到有效的保护。

通过对比可以看出,在2010 年、2015 年、2020 年,研究区土地利用中的水田、有林地、疏林地及农村居民点在明显减少,而其他林地、水域与其他建设用地明显在增加,表现出“大幅减少,大幅增加”的趋势。这也反映出在经济快速发展的背景下,研究区中小城镇的土地利用扩张较为明显。

表1 研究区土地利用类型变化数量表 单位:km2

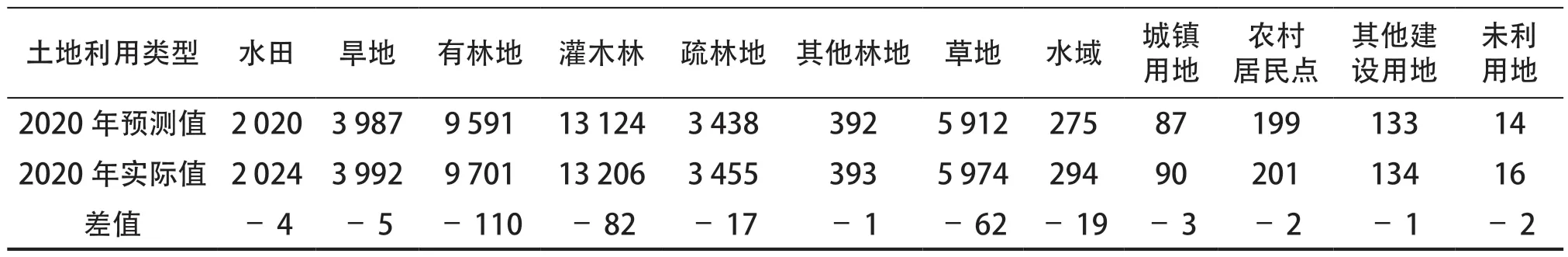

3.2 土地利用类型转移矩阵

研究小组利用ArcGIS 10.2 软件,将2010 年和2020 年分类后的两幅影像进行空间叠加运算,显示出研究区这10 年间各土地利用类型转移面积的数量,以寻找土地利用类型的变换过程和时空演变规律[9]。结果表明,2010 年至2020 年间主要发生变化的土地利用类型为耕地、林地、草地与建设用地(见表2)。

耕地类型中的水田、旱地转向灌木林的面积占比最大,显示了研究区2010 年至2020 年间实施退耕还林政策的有效成果,耕地类型向林地的转换扩大了山林树木资源,减少了水土流失。

林地向耕地类型面积的转换也较大,反映了这10 年间人们对于边境地区的土地开发利用情况。研究区平均海拔超过1 000 m,大山较多。研究小组推测,由于乱砍滥伐、陡坡垦植等现象,局部地区的土地利用不尽合理,导致森林面貌、生态环境遭到破坏。

有1 748 km2草地与灌木林发生了相互转换,主要是因为退耕还林、生态修复等政策项目的实施,研究区各县(市、区)根据自身的资源及特点,调整了土地规划造成的。耕地、林地及草地合计有222 km2转向了水域,表现出研究区兴修了结合发电、防洪灌溉等功能的综合利用大型枢纽工程,为人民生活、经济发展提供了便利。

一般情况下,建设用地表现为不可逆现象,但农村居民点有97 km2转向了耕地,有82 km2转向了林地,说明研究区中多数农村居民向城镇迁移,人口逐渐向城镇聚集,有可能出现了农村居民点丢空的现象。未利用地占地面积较小,没有发生流转现象。

2010 年至2020 年间,研究区得益于国家退耕还林、生态修复等政策的实施,土地利用类型转变现象较为活跃。另外,为满足城市的发展与扩张,研究区土地主要流向建设用地。

3.3 土地利用变化预测

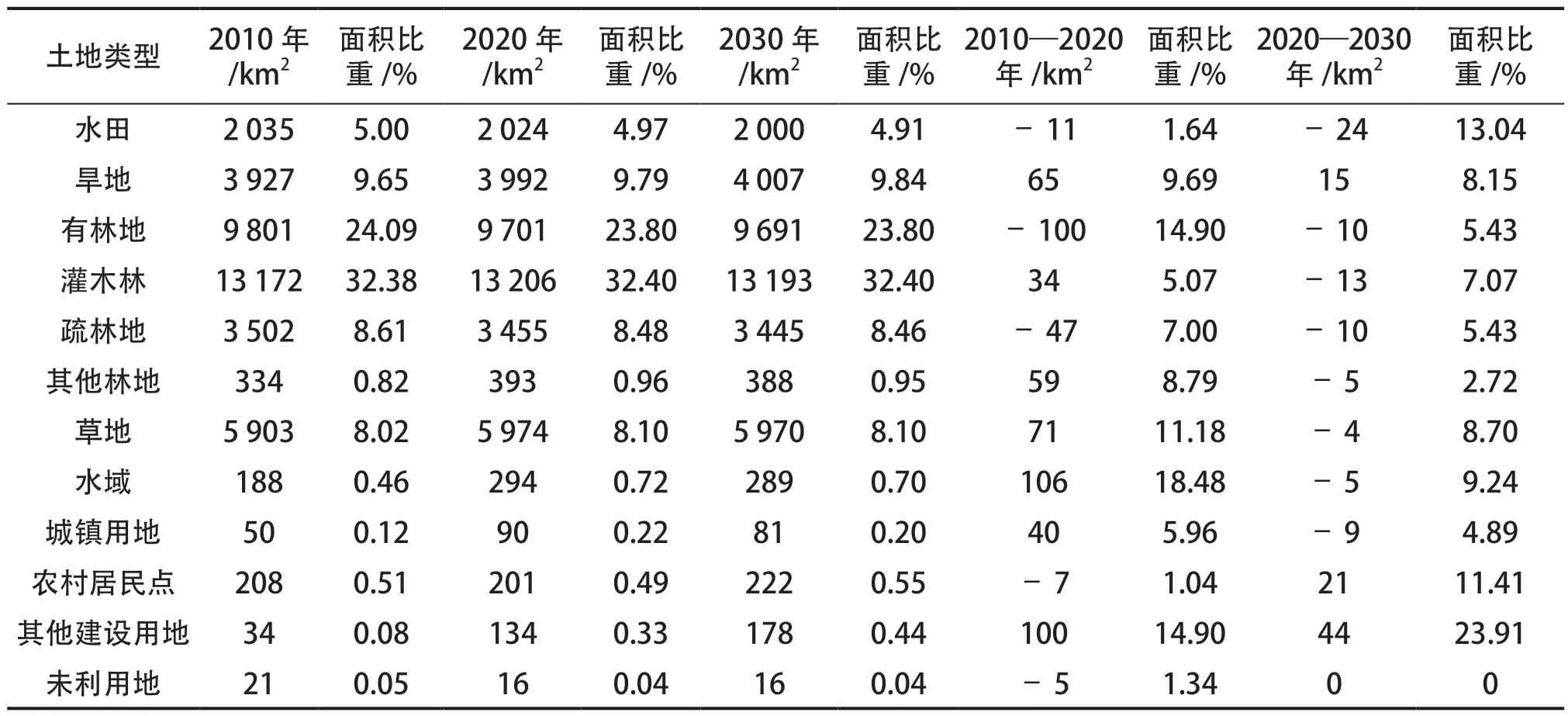

为了验证马尔科夫链模型在土地利用变化预测中的可行性,研究小组选择了2010 年各地类土地利用面积为基数,以10 年为一个步长,将得到的模拟结果与2020 年研究区各个地类的实际面积进行了比较,结果如表3 所示。

表2 2010 年至2020 年间土地利用变化面积变化转移矩阵表 单位:km2

由表3 可见,利用马尔科夫链模型模拟预测2020 年中越边境土地利用变化的结果与实际变化相差不大。其中有林地面积、灌木林面积相差较大,是由于自然与人为因素影响的不定性造成的。结果表明,在没有较大政策变动的影响下,用马尔科夫链模型来预测未来土地利用类型变化是可行的。

基于马尔科夫链模型,研究小组对2030 年研究区土地利用情况的土地利用面积及变化比例进行预测,结果如表4 所示。

从表4 可看出,2030 年研究区的土地利用变化中,耕地、林地、建设用地类型依旧是土地利用变化的核心类型,未来耕地与林地的数量会保持减少的趋势,这意味着可供开发的耕地资源已经枯竭;建设用地面积不断增加,标示着未来一个时期内耕地退化将成为土地退化的主要方式,并且伴随着城市的发展进一步占用生态用地的空间[10],生态系统稳定性将有可能遭到破坏。2022 年,随着我国生态系统退化问题的日益凸显,我国以生态文明建设为战略平台,在环境保护领域的污染修复治理和农、林、水、自然保护等领域的生态工程建设都逐渐从理论走向实践,并取得了一定的实际成效。从预测结果来看,研究区亟需加大政策实施力度,落实抓好保护耕地的任务。

表3 研究区马尔科夫链模型预测土地利用变化检验表 单位:km2

表4 研究区2010 至2030 年间土地利用情况、土地利用面积比重及变化比例比较表

4 建 议

中越边境地区由于地理位置特殊,在发展城镇时,应结合边境各个地区的地方政策以及现实情况,从乡村到城镇、耕地到建设用地、边境生态红线等方方面面制订合理的国土规划内容,合理安排农业用地、建设用地、生态用地规模,应时刻关注国界间道路、河道等整治问题,加强边境土地生态保护,提高土地质量,合理划分用地区域,提高土地利用的效率程度,严抓违法使用土地行为,确保我国自然资源的安全。相关地区应严格控制建设用地的规模,保障耕地的基本量,合理控制城市扩张规模,保障经济社会的稳定发展和城市建设的可持续发展。

5 结 语

研究小组深入分析了2010 年至2020 年间中越边境15 个县(市、区)的土地利用变化规律,分析研究区土地利用类型面积之间相互转换情况,并利用马尔科夫链模型预测2030 年研究区的土地利用变化趋势。研究结果表明:(1)马尔科夫链模型在没有较大国家政策变化的影响下,预测其研究区未来土地的利用情况具有科学性,能够为土地利用总体规划与改善土地利用结构提供有效依据;(2)未来一段时期内,耕地退化有可能成为研究区土地退化的主要方式,相关部门要持续落实抓好保护耕地的任务,保障土地资源的可持续发展。