贵州省珍稀濒危植物迁地保护现状与迁地保护体系构建

田力,朱惊毅,安明态*,陈东升,何腾冲

(1.贵州大学林学院,贵州 贵阳550025;2.贵州大学生物样性研究中心,贵州 贵阳550025;3.贵州省野生动物和森林植物管理站,贵州 贵阳550001)

生物多样性是地球生命支持系统最重要的组成部分,是人类生存和社会经济可持续发展的基础,为人类生存发展提供物质基础[1]。然而,随着人类活动日益加剧,人类行为对地球环境的破坏已引起诸多问题,其中最严重的后果之一是生物多样性丧失[2]。对此,世界各国推出一系列措施来减缓生物多样性丧失速率、维持地球生物多样性。目前最有效的方式是建立保护地,以立法为保障,针对亟需保护的对象划定保护范围,阻止人为破坏[3]。美国黄石国家公园是世界上第一个自然保护地,自此以后,全球保护地数量与形式蓬勃发展[4]。我国于1956年建立第一个自然保护区——广东鼎湖山自然保护区。当前,我国已建立了以国家公园为主体的自然保护地体系,目前,中国大陆现有自然保护地总数量超过12000个,基本覆盖了中国绝大多数重要的自然生态系统和自然遗产资源,为野生植物生存提供保护,生物多样性丧失得以缓解[5-6]。然而,一些野生植物由于生境破坏导致数量急剧下降,野外种群无法维持,迁地保护成为行之有效的保护措施[7]。迁地保护是指把因生境退化、物种数量极少、生存和繁衍受到威胁、种群难以维持的物种,在不破坏其生境的前提下,通过引种或采集繁殖材料,易地种植,进行特殊的保护与管理[8]。迁地保护技术包括植物器官或组织的低温保存、植物体组织培育,种子诱导萌发等,是就地保护的补充,也是生物多样性保护的重要措施,为濒临灭绝的生物提供了最后生存机会[9]。此外,迁地保护的目的是为即将灭绝的物种找到暂时生存的空间,待其种群数量、自然生存能力得以恢复后,再让其回到自然生态系统中。

贵州省位于我国西南部,全省属亚热带高原山区,平均海拔在1100 m左右,气候温暖湿润,地势起伏剧烈,境内山脉众多,地貌类型多样,喀斯特面积占全省面积的60.19%[10-11],为野生植物的生长繁育提供了丰富多样和复杂特殊的环境[12-13]。目前,贵州省已知生物物种约24547种,已查明有高等植物346科2147属10255种,生物多样性丰富度位居全国前列,此外,贵州省特有植物也较为丰富,有362种。其中,极狭域特有种54种,最具代表性的贵州特有种,如梵净山冷杉(Abiesfanjingshanensis)、辐花苣苔(Thamnocharisesquirolii)、岩生红豆(Ormosiasaxatilis)等,均列入了国家重点保护野生植物名录。虽然贵州省生物多样性高,但是多样性保护任务仍面临一系列挑战。据统计,全省318个自然保护地涵盖了近90%的国家重点保护植物。但是,野生植物的空间分布特异性强,保护地外仍有大量的珍稀濒危植物无法得到有效照顾[14]。自然保护地内的一些独特的物种也面临生境退化、环境适应力弱等严重威胁,因此,迁地保护成为必要的补充手段。

本文通过梳理贵州省珍稀濒危植物迁地保护现状,总结贵州省在野生植物迁地保育工作方面取得的成果与经验,为贵州省野生植物迁地保育工作提出建议,完善迁地保育体系,为贵州省生物多样性保护提供参考依据。

1 贵州省珍稀濒危植物分布现状

根据《国家重点保护野生植物名录》(2021版)、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷》(2013版)中极危(CR)、濒危(EN)物种名录、濒危野生植物种国际贸易公约(CITES)附录I(2019修订)、受威胁的贵州省极狭域特有高等植物物种名录,统计贵州省野生珍稀濒危植物分布现状。结果表明:全省共有珍稀濒危植物465种,在全省9个市(州)中,珍稀濒危植物种类最多的前3位市州分别是黔南州、黔西南州和黔东南州,分别有193种、131种、101种,其次是遵义市、铜仁市、毕节市、贵阳市、六盘水市、安顺市,珍稀濒危物种数分别为101种、97种、96种、59种、50种、39种、39种;而分布国家重点保护野生植物物种数最多的前3位分别是黔南州、黔东南州、黔西南州,分别有136种、125种、110种,其次是铜仁市、遵义市、毕节市、安顺市、六盘水市、贵阳市,物种数量分别为92种、88种、71种、60种、59种、58种;列入《中国生物多样性红色名录—高等植物卷》中极危(CR)、濒危(EN)等级植物物种数最多前3位分别是黔南州、黔西南州和铜仁市,分别是130种、91种、58种,其次是遵义市、黔东南州、毕节市、贵阳市、六盘水市、安顺市,物种数量分别为58种、53种、34种、30种、22种、21种;涉及受威胁的贵州省极狭域特有高等植物物种数最多的前3位分别是黔南州、铜仁市、黔西南州,分别是21种、15种、9种,其次是黔西南州、遵义市、毕节市、黔东南州、贵阳市、六盘水市、安顺市,物种数量分别为9种、6种、5种、4种、3种、2种、1种;而分布濒危野生植物种国际贸易公约(CITES)附录I植物物种数最多的前二位分别是黔西南州和黔南州,分别是8种、6种,安顺市和六盘水市并列第三,皆为4种,其次是遵义市、铜仁市、黔东南州、贵阳市,分别有2种、1种、1种、1种,毕节市未有发现。

2 贵州省珍稀濒危植物迁地保护现状

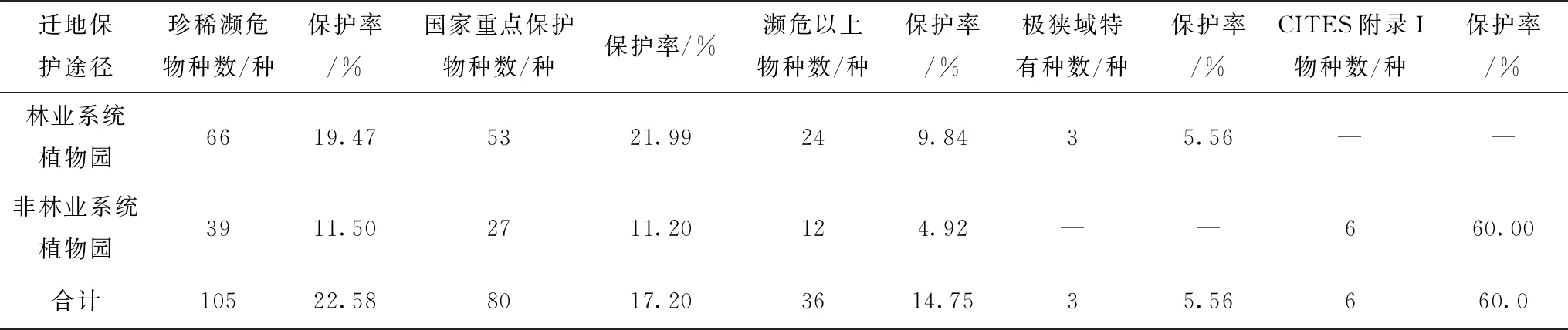

贵州省珍稀濒危植物迁地保护现状见表1。其中,林业系统植物园对珍稀濒危植物迁地保护的物种66种,非林业系统植物园有39种,累计保护率22.58%。其中,国家重点保护野生植物的累计迁地保护率17.20%,包括林业系统植物园53种、非林业系统植物园27种;红色名录中极危(CR)、濒危(EN)物种的累计迁地保护率14.75%,包括林业系统植物园有24种、非林业系统植物园有12种;极狭域特有物种迁地保护率较低,仅5.56%,仅林业系统植物园收集保存3种;CITES附录I物种迁地保护率60%,共6种,其中林业系统植物园暂时没有收集,非林业系统植物园收集6种。贵州省野生珍稀濒危植物的迁地保护工作一定程度上弥补了就地保护存在的空缺,取得了较好的保护效果。但是仍有部分野生珍稀濒危植物未能及时纳入迁地保护工作中,尤其是极狭域特有种。例如梵净山冷杉、荔波杜鹃(Rhododendronliboense)、辐花苣苔、贵州石仙桃(Pholidotaroseans)、纪如竹(Hsuehochloacalcarea)、荔波花椒(Zanthoxylumliboense)、安龙油果樟(Syndiclisanlungensis)、小黄花茶(Camellialuteoflora)、荔波花椒(Zanthoxylumliboense)、梵净山石斛(Dendrobiumfanjingshanense)、梵净山柿(Diospyrosfanjingshanica)、大方油栝楼(Trichosanthesdafangensis)等,往往具有多重价值,其保护意义重大。但是这些特有种大多对环境要求较高,一旦受到外界干扰极容易带来区域性灭绝,进而意味着在全球灭绝。

表1 贵州省珍稀濒危植物迁地保护物种数

3 贵州省珍稀濒危植物迁地保护面临的挑战

3.1 物种分布本底不清,基础设施不完善

贵州省迁地保护基地建设除了贵州省植物园、贵阳市药用植物园、贵州省中亚热带高原珍稀植物园、贵州省林业科学研究院树木园有专门的机构和专业人员,对收集保存的种类比较清楚外,其他植物园、树木园由于尚在建设之中或刚建设完成,因此对物种收集与保护存在欠缺,加之管理机构和专业人才队伍尚不健全,造成收集保存的珍稀濒危植物本底不清,未能实施科学、系统的管理。基础设施是开展珍稀濒危植物迁地保护的必要条件,场地、现代化温室等条件是迁地保育开展、成功的基本条件。例如,实施附生兰迁地保护,需要营造仿野生环境;桫椤(Alsophilaspinulosa)、苏铁蕨(Braineainsignis)、叉孢苏铁(Cycassegmentifida)等喜湿热气候的植物,需要人工温室模拟保温保湿等设备;一些无法迁移野外植株的物种则需要植物组织培育等设备。然而,目前为止,除了贵州省植物园、贵州省中亚热带高原珍稀植物园等少数植物园外,其它植物园的此类基础设施仍然落后甚至完全缺乏。因此,应从全局考虑,加大资金投入,合理规划并完善贵州野生植物迁地保护基地基础设施建设。

3.2 专业人才短缺

目前,贵州省野生植物保护管理机构和人才体系构建尚需进一步完善,除了贵州省林业局设立了野生动植物保护处、野生动物和森林植物管理站,以及贵阳市、黔东南州、黔西南州等设计了专门的野生动植物保护管理机构外,其余县级林业局等单位缺少专门的野生动植物管理站。县级及以下基层野生植物保护机构和专业人才队伍的欠缺和薄弱,更是当前面临的主要问题。而珍稀濒危植物作为生物多样性保护中的重要类群,人才需求更为紧迫。目前,随着科学技术发展,传统分类学、植物群落学方向的研究人才逐渐被分子、基因或其他研究方向取代。近年来,随着国家和贵州省主管部门对生物多样性特别是野生动植物保护工作的日益重视,贵州省科研机构的研究人员日益增多并形成了相对稳定的技术队伍,例如贵州大学林学院、贵州省林业科学研究院、贵州省植物园等高校和省级研究机构的野生植物研究团队正朝着高学历、年轻化方向发展,但市(州)尤其县(区)级机构野生植物保护研究与管理的人才仍很稀缺。

3.3 迁地保护基础研究薄弱

3.3.1珍稀濒危植物资源数据及长期监测体系存在不足

尽管近10年来贵州省开展了第二次全国重点保护野生植物资源调查、兰科植物专项调查,取得了大量宝贵的基础资料,提出了积极的保护对策并付诸实施。贵州省珍稀濒危植物的数据(尤其贵州特有植物、2021版新增国家重点保护野生植物、极危种、濒危种)收集仍然不足。同时,贵州省珍稀濒危植物资源定期调查及长期监测体系有待进一步完善。目前,贵州省野生动物和森林植物管理站已经尝试建立了一系列系统性、规范性的生物多样性长期监测方案。正在进一步开展珍稀濒危植物资源和2021版新增国家重点保护野生植物、贵州特有植物补充调查,陆续编制出版了《贵州珍稀濒危植物保护策略研究》[15]《贵州野生兰科植物鉴别手册》[16]《贵州省2021版国家重点保护野生植物鉴别手册》(拟出版)等以研究促进保护的指导性专著,尚需建立珍稀濒危植物基础信息快速查询的数据库及网站,为今后物种的保护与研发利用提供基础数据平台。

3.3.2 珍稀濒危植物扩繁、野外回归技术欠缺

贵州省珍稀濒危植物种类多,但是,目前开展的种苗扩繁技术研究的种类很少,大量的濒危物种需要加强人工扩繁研究,尽量扩大种群数量。例如小叶红豆(Ormosiamicrophylla)、安龙油果樟、茎花山柚(Champereiamanillanavar.longistaminea)等都是野生种群数量极少的珍稀濒危树种,繁殖难度大,因此,植物扩繁技术亟需更新;随着部分珍稀濒危植物的基本生境逐步丧失,野外灭绝的风险不断增大,加强迁地保护扩大种群,实施野外回归,是当前重要任务。根据多年来的调查,贵州省当前及今后时期内应该加强科学研究,扩繁苗木、实施野外回归等抢救性保护的物种,包括贵州苏铁(Cycasguizhouensis)、叉孢苏铁(C.segmentifida)、杏黄兜兰(Paphiopedilumarmeniacum)、银杉(Cathayaargyrophylla)、安龙油果樟、贵州山核桃(Caryakweichowensis)、峨眉拟单性木兰(Parakmeriaomeiensis)、岩生红豆、贵州地宝兰(Geodorumeulophioides)、梵净山石斛、黄连(Coptischinensis)等,应及早开展野外回归试验和科普宣传。

4 迁地保护体系构建的建议和展望

4.1 进一步加强野生珍稀濒危植物研究工作

在现有本底资料的基础上,针对贵州省野生珍稀濒危植物,尤其贵州特有种、2021版新增国家重点保护野生植物、极危种、濒危种等资源展开补充调查,摸清种群数量、生存现状、更新情况、种龄结构、生境特征等信息,针对珍稀濒危植物的特点,建立贵州省珍稀濒危植物资源评估标准,及时更新这一类物种生存现状及保护需求,针对性地开展保护与抢救工作,有效保障濒危物种的存活与可持续发展。同时,针对珍稀濒危植物的自然分布基本信息,开展潜在分布区判识等方面的科学研究,对生存环境处于退化或破碎化状态的濒危植物,及时开展生态恢复和生境修复,以保证野外种群的基本存活条件。针对环境退化已影响植物种群基本生存、可能灭绝的情况,及时开展迁地保护,并加强迁地保护状况监测,为深入开展就地保护和迁地保护提供基础资料。

4.2 加强专业人才队伍建设

专业人才是珍稀濒危植物常规性迁地保护工作向专业化保护、高质量保育发展的必要条件,因此,人才是发展的首要条件[17],要长久性的解决专业人才问题,一方面要建设并加强岗位人才的专业素养培训,组织专业知识教学与专业技能培训,提升在岗人员的专业素养,鼓励在岗人员通过在职进修、交流学习等方式提升专业素质、开拓工作视野;另一方面通过人才引进、增加编制等方式吸收专业人才,提升林业系统整体研究能力,并与贵州大学林学院、贵州大学生命科学学院、贵州省林业科学研究院、贵州省植物园、贵州省林业学校等教学科研机构建立人才交流平台,与贵州省各级保护区建立专业人才共同培养机制,以丰富的自然资源条件为依托,以人才为联系,形成以保护贵州省珍稀濒危植物为主要目标的人才队伍体系,逐步实现各项工作开展均有专业人才引导的目标。

4.3 整体布局,构建全省林业系统“综合植物园+专类植物园+极小种群野生植物保育基地”三级迁地保护体系

针对贵州省是典型山地省份,不同区域气候等差异较大的特点,以当前贵州省珍稀濒危植物分布特点、全省野生植物迁地保护现有工作为基础,整合资源优势,分析存在不足,构建全省林业系统“综合植物园+专类植物园+极小种群野生植物保育基地”三级迁地保护体系。

其中,综合植物园以“七园一中心”为主体构架,具体包括:(1)改造提升位于黔中地区龙里县的贵州省中亚热带高原珍稀濒危植物园;(2)改造提升位于贵州省北部遵义市汇川区的遵义植物园,更名为黔北植物园;(3)规划建设位于贵州东北部德江县的黔东北植物园;(4)规划建设位于贵州东南部天柱县的黔东南植物园;(5)规划建设位于贵州南部的黔南植物园;(6)规划建设位于贵州西南部普安县的黔西南植物园;(7)规划建设位于贵州西北部大方县黔西市交界处的黔西北植物园;(8)规划建设位于贵州西南部望谟县的贵州省兰科植物保育中心。同时,在“七园一中心”的基础上改造提升两个专类树木园:(1)位于贵阳市郊的贵州省林业科学研究院树木园;(2)位于黔东南州黎平县的东风林场树木园。为了因地制宜加强极小种群珍稀濒危植物保护,在全省规划新建若干个极小种群野生植物保育基地。其中,现已有极小种群野生植物保育基地包括:(1)贵州赤水桫椤国家级自然保护区极小种群野生植物保育基地;(2)贵州大沙河国家级自然保护区极小种群野生植物保育基地;(3)贵州省林业科学研究院极小种群野生植物保育基地;(4)贵州雷公山国家级自然保护区极小种群野生植物保育基地;(5)贵州茂兰国家级自然保护区极小种群野生植物保育基地。

贵州省野生植物迁地保护三级体系的构建与实施,将完善并丰富贵州省野生珍稀濒危植物迁地保护的工作形式与内容,为贵州省生物多样性保护作出新的贡献,同时也为全国其他省区生物多样性迁地保护工作提供参考。