自设交叉学科的分布及其支撑学科的关联性

——基于高校自设交叉学科的数据分析

马廷奇,郑政捷

(天津大学 教育学院,天津 300350)

随着知识生产模式的现代转型,学科的交叉融合已成为知识创新和科学发展的时代特征。2018年,国务院印发的《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》提出要“立足学校办学定位和学科发展规律,打破传统学科之间的壁垒,以‘双一流’建设学科为核心,以优势特色学科为主体,以相关学科为支撑,整合相关传统学科资源,促进基础学科、应用学科交叉融合,在前沿和交叉学科领域培植新的学科生长点”[1]。2020年,国务院学位委员会、教育部印发通知,增设“交叉学科”门类(门类代码为“14”)[2]。交叉学科正式成为我国第十四个学科门类,赋予了交叉学科与传统学科同等地位。当前,布局交叉学科、推进交叉学科建设已经成为高校发展的必然选择。

在学界,有关交叉学科研究主要聚焦于交叉学科组织结构[3]、交叉学科人才培养[4]、交叉学科的发展研究[5],以及国外交叉学科组织建制与科研合作[6-7]等。现有对交叉学科特征及其学科关联性的研究主要是基于目标文献文本内容、参考文献学科类别,或论文被引强度、论文的合著作者等维度[8-9],较少探讨不同学科门类间的交叉融合程度,尤其是对高校已然存在的交叉学科分布,以及支撑交叉学科的学科关联特征的研究甚少。本文拟在分析高校自主设置的交叉学科分布及其支撑学科间的关联程度的基础上,探讨目前高校交叉学科建设存在的问题,进而提出高校自主设置交叉学科及推进交叉学科建设的相关建议。

一、数据来源与研究方案

(一)数据来源

高校自主设置交叉学科是教育部于2010年颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置实施细则》(简称《细则》)的规定和要求。《细则》明确提出,“高校可依托已获得博士或硕士学位授权点的一级学科,自主设置与调整交叉学科”[10];交叉学科的设立遵循交叉学科方案的必要性和可行性论证、专家评议、网上公示、增设表决、上报结果等统一、规范的审批流程。2020年8月,教育部更新和发布了高校自主设置交叉学科名单[11]。该交叉学科名单源自160所高校自主设置的交叉学科共549个(军事学门类一级学科及以其为支撑的交叉学科除外,下同),涉及已获得博士或硕士学位授权的一级学科1769个;除重复支撑的一级学科外,各高校有1104个一级学科点支撑交叉学科建设,共涉及93个一级学科(将各校同一名称的一级学科归为一类)。本研究以该名单公布的交叉学科作为研究对象,具有较高的时效性和代表性。

(二)研究方案的设计

本研究依据高校办学层次和院校类型对交叉学科进行划分,同时按学科门类对支撑交叉学科的一级学科进行分类,通过计量分析法探讨交叉学科的分布情况;然后运用社会网络分析法,使用Gephi软件构建学科交叉融合网络,研究支撑交叉学科的门类间、一级学科间的交叉程度,以及远近缘交叉学科的分布及其支撑学科的关联度。交叉融合网络主要由“节点”和“边”构成,节点代表相关研究对象,边(两个节点的连线)表示两个研究对象之间的关系。节点面积越大,说明该节点对交叉学科的支撑力度越大、与其他学科的交叉能力越强,反之亦然;节点与节点之间的连线越多,线越粗,则说明两个研究对象之间的交叉强度越高。本研究主要涉及两种类型的交叉融合网络,一类是学科与学科间的交叉融合网络,另一种是学科门类与门类间交叉融合网络。两者都是通过创建CSV格式的节点数据和边数据分别导入Gephi软件中进行关联性分析,但两者边的权重赋值不同。前者是学科与学科逐一关联匹配,故每一条边的权重相同,按系统默认值赋值;后者门类与门类间的边权重是根据Jaccard相似系数[12]来计算,Jaccard系数计算公式为:

(1)

式中,WAB代表门类与门类之间的交叉融合强度,即边的权重;N(A∩B)表示既属于学科门类A又属于学科门类B的若干一级学科点为支撑的交叉学科的数量;N(A∪B)表示以属于学科门类A的一级学科为支撑的交叉学科数量或者以属于门类B的一级学科为支撑的交叉学科数量。

二、高校自设交叉学科的分布状况

(一)自设交叉学科的高校分布

按照办学层次对549个交叉学科所属高校类型及其分布情况进行分析,有29所一流大学建设高校自设交叉学科,占自设交叉学科高校总数的18.13%,还有13所一流大学建设高校没有设置交叉学科;45所一流学科建设高校自设交叉学科,占比28.12%,另有50所一流学科建设高校没有自主设置交叉学科,在一定程度上反映了“双一流”建设高校中参与交叉学科设置的学校比例较低。从交叉学科设置数量看,一流大学建设高校自设交叉学科153个,一流学科建设高校设置157个,地方本科院校设置239个,分别占交叉学科总数的27.87%、28.60%和43.53%。从一级学科点的支撑能力看,参与交叉学科设置的一流大学建设高校平均有13.24个一级学科点支撑交叉学科设置,一流学科建设高校为6.18个,地方本科院校为5.14个。可见,一流大学建设高校对交叉学科的支撑能力均高于其他两类院校。从交叉学科的支撑次数来看,一流大学建设高校和一流学科建设高校的一级学科支撑次数分别为547次和491次,而地方本科院校支撑次数为731次,高于“双一流”建设高校;也就是说,虽然平均每所地方本科院校一级学科点对交叉学科的支撑能力小,但地方本科院校在交叉学科整体布局上扮演着重要角色。见表1。

表1 基于不同办学层次自主设置交叉学科的高校分布

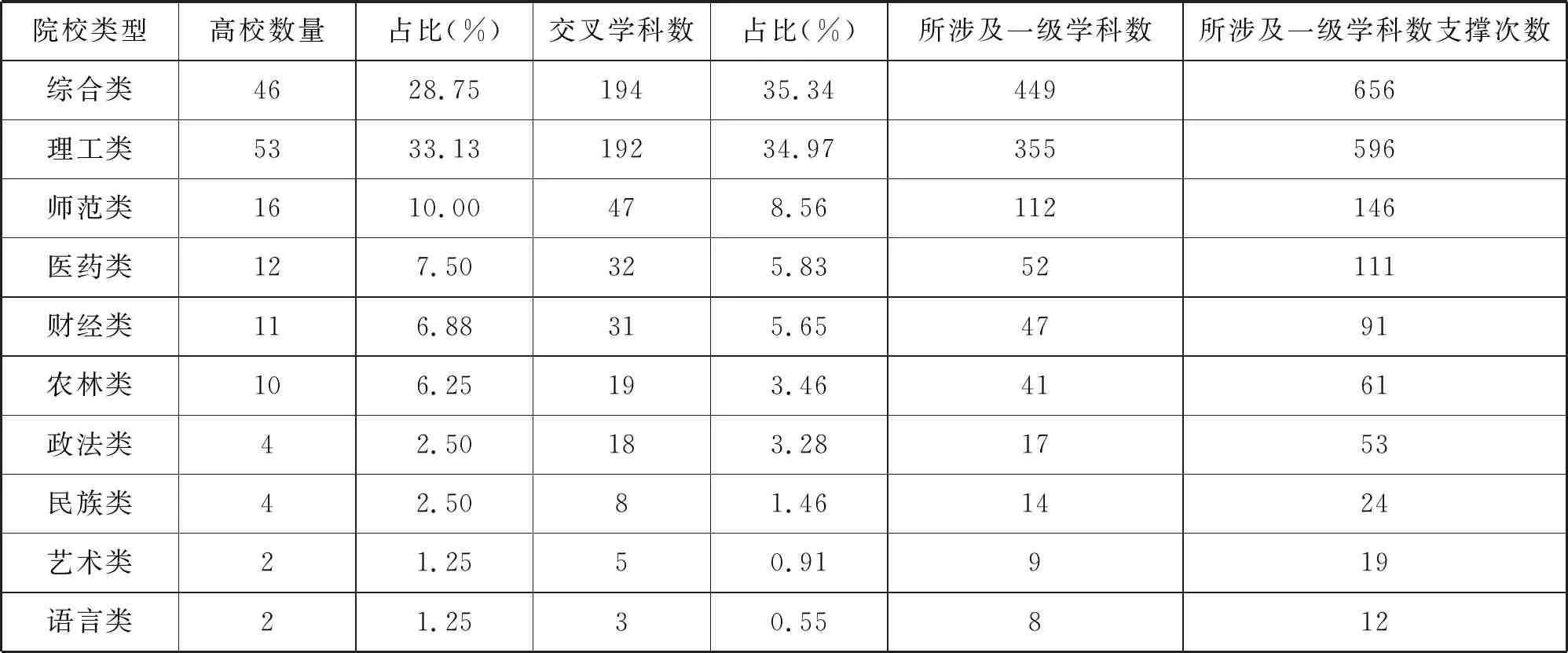

根据院校类型对自设交叉学科的分布情况的分析可知,在12种类型院校(除军事类高校外)中,仅有体育类和旅游类高校没有设置交叉学科;综合类和理工类高校超过高校总数的60%,共设置交叉学科数386个,占交叉学科总数的70.31%;师范类院校位居其次,共设置47个交叉学科,占比8.56%;医药类、财经类、农林类、政法类高校设置交叉学科数量占总数的比例均在3.0-6.0之间;而民族类、艺术类、语言类高校设置交叉学科数量占总数的比例均低于1.5%;且综合类和理工类院校所涉及一级学科的数量和支撑的次数超过其他类型高校总和的2倍。见表2。可见,综合类高校和理工类高校自设交叉学科占主导性地位;在新文科建设背景下,财经类、政法类、民族类、艺术类、语言类等文科类高校自设交叉学科还有待加强。

表2 基于不同院校类型自主设置交叉学科的高校分布

(二)自设交叉学科在高校的数量分布

从各高校设置的交叉学科数量看,160所高校自设交叉学科数量在1-9个之间,自设9个交叉学科的高校有10所。其中,一流大学建设高校5所,分别为中国人民大学、北京航空航天大学、东北大学、中南大学、中山大学;一流学科建设高校2所,分别为中国石油大学、成都理工大学;地方本科院校3所,分别为济南大学、河南理工大学、西南林业大学。设置7-9个交叉学科的高校有26所,占参与交叉学科设置高校总数的16.25%,合计设置166个交叉学科;设置4-6个交叉学科的高校有37所,占比23.13%,交叉学科数为175个;设置1-3个交叉学科的高校有97所,占比超过自主设置交叉学科高校总数的60%,交叉学科数为208个,占比交叉学科总数的37.89%。见表3。

表3 高校自主设置交叉学科的数量分布

可以看出,三个数量段的交叉学科数量分布较为均衡;但随着自主设置交叉学科数量的增加,设置交叉学科的一流大学建设高校数量增加;一流学科建设高校和地方本科院校随着自主设置交叉学科数量的增加而减少,尤其是地方本科院校,设置1-3个交叉学科的地方本科院校达64个,而设置7-9个交叉学科的地方本科院校为9个,说明地方本科院校设置的交叉学科在不同数量区间的分布差异较为明显。

(三)支撑交叉学科的学科门类和一级学科的数量分布

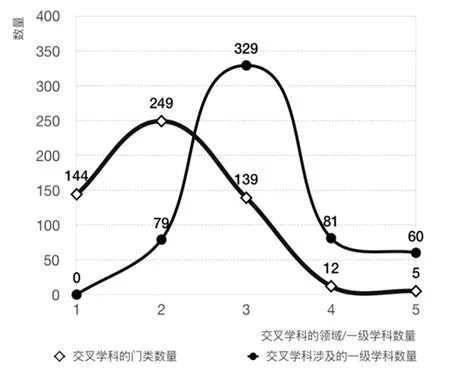

在高校自主设置的549个交叉学科中,来自同一门类的交叉学科共144个,占比26.2%;其余交叉学科在2-5门类间交叉融合。其中,绝大多数交叉融合发生在2个门类间,且随着跨门类数的增加,交叉学科设置数量逐渐减少,5个门类间交叉融合仅占0.9%。学科间的交叉融合以3个一级学科交叉为主,占总交叉学科数的近60%,4个以上的一级学科交叉最少,占比10%。不论是一级学科交叉数还是学科门类的交叉数均不超过5个。见图1。可以看出,当前学科交叉不仅发生在同一学科门类内部,而且是跨多个门类进行交叉;交叉学科设置主要聚焦于3个及以上学科之间的交叉。那么,如何把握一级学科与一级学科间、门类与门类间的交叉关联度,揭示高校交叉学科的设置现状和支撑学科间的关联性以推进交叉学科设置,还需要对门类间和一级学科间的交叉融合特征进行分析。

图1 支撑交叉学科的门类数量和一级学科数量分布

三、支撑交叉学科的学科门类及一级学科间的关联性

(一)支撑交叉学科的学科门类间的关联性

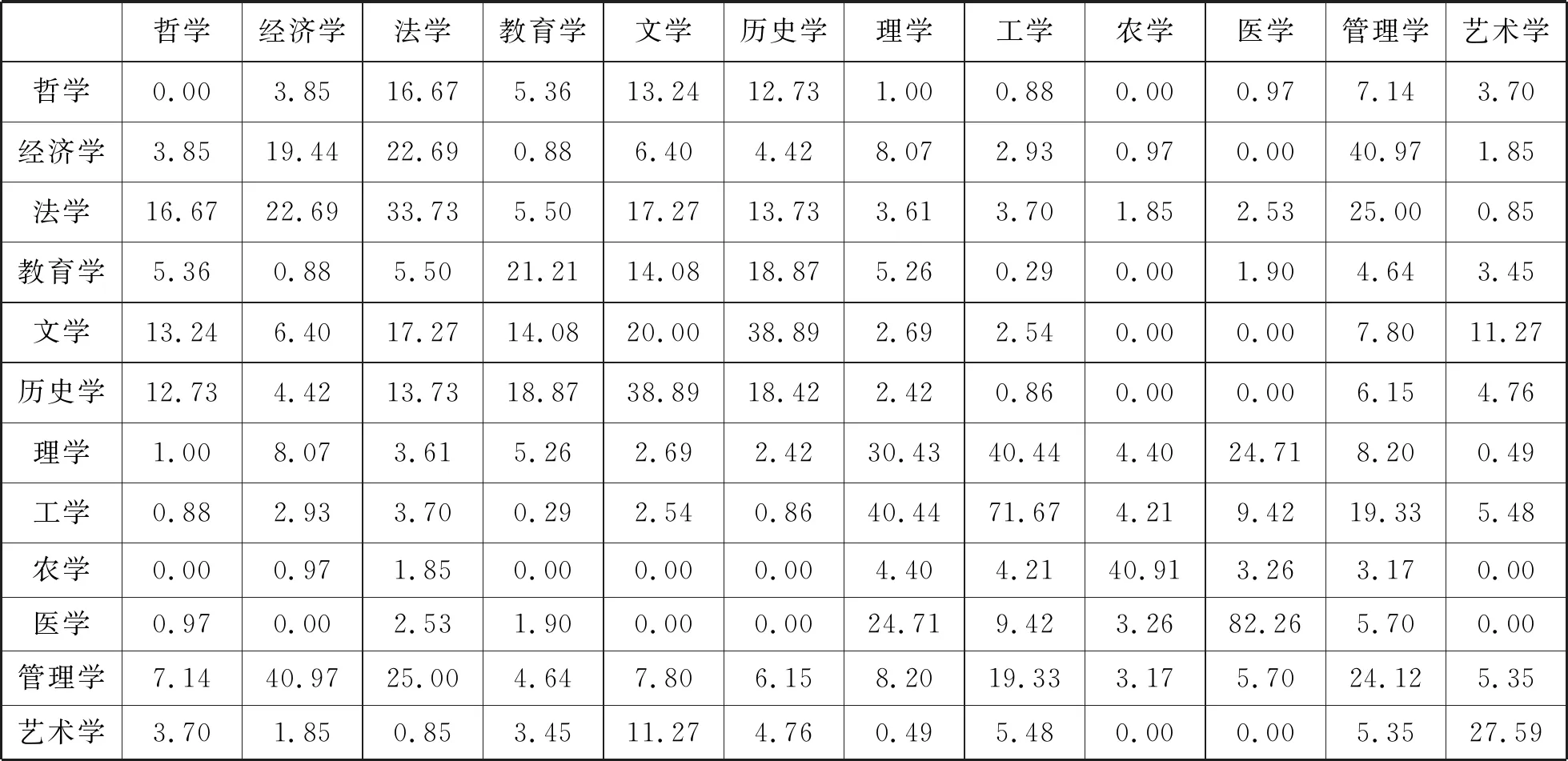

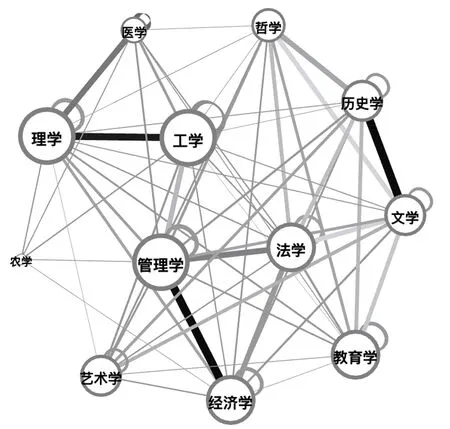

高校学科门类交叉包括学科本门类交叉和学科门类间交叉,其关联度主要是通过各学科门类下属一级学科的交叉融合情况来考察。根据WAB公式计算各门类间的学科交叉关联度。结果显示,除哲学门类外,其余11种学科门类均实现内部交叉;且法、教、工、农、医、艺等学科门类,在其门类内部的交叉融合强度均高于与其他学科门类的交叉关联度;哲学与法学门类(W=16.67)、经济学门类与管理学门类(W=40.97)、文学门类与历史学门类(W=38.89)、理学门类与工学门类(W=40.44)的交叉融合强度高于与其他学科门类的交叉融合强度。此外,在高校自设交叉学科中,尚未有高校在农学门类与哲、教、文、史、艺等门类之间,以及医学门类与经、文、史、艺等门类之间设置交叉学科。见表4。

表4 支撑交叉学科的学科门类间的交叉融合强度

为探究各学科门类的交叉融合情况,以12个学科门类为节点,以WAB计算结果为各学科门类间的边权重,将边数据和节点数据导入Gephi软件,构建支撑交叉学科的1769个一级学科所属门类的交叉融合网络。见图2。总体来看,学科门类间交叉融合强度较大的是管理学门类与经济学门类、理学门类与工学门类、历史学门类与文学门类(如图2黑色连线所示)。此外,管理学、工学、理学、法学、教育学、经济学、历史学门类的节点面积明显大于其他学科门类,说明这七个学科门类与其他学科门类的交叉次数最多,而农学门类和医学门类的节点面积最小,说明这两个学科门类与其他学科门类的交叉次数最少。

图2 各学科门类交叉融合网络

(二)支撑交叉学科的一级学科关联性

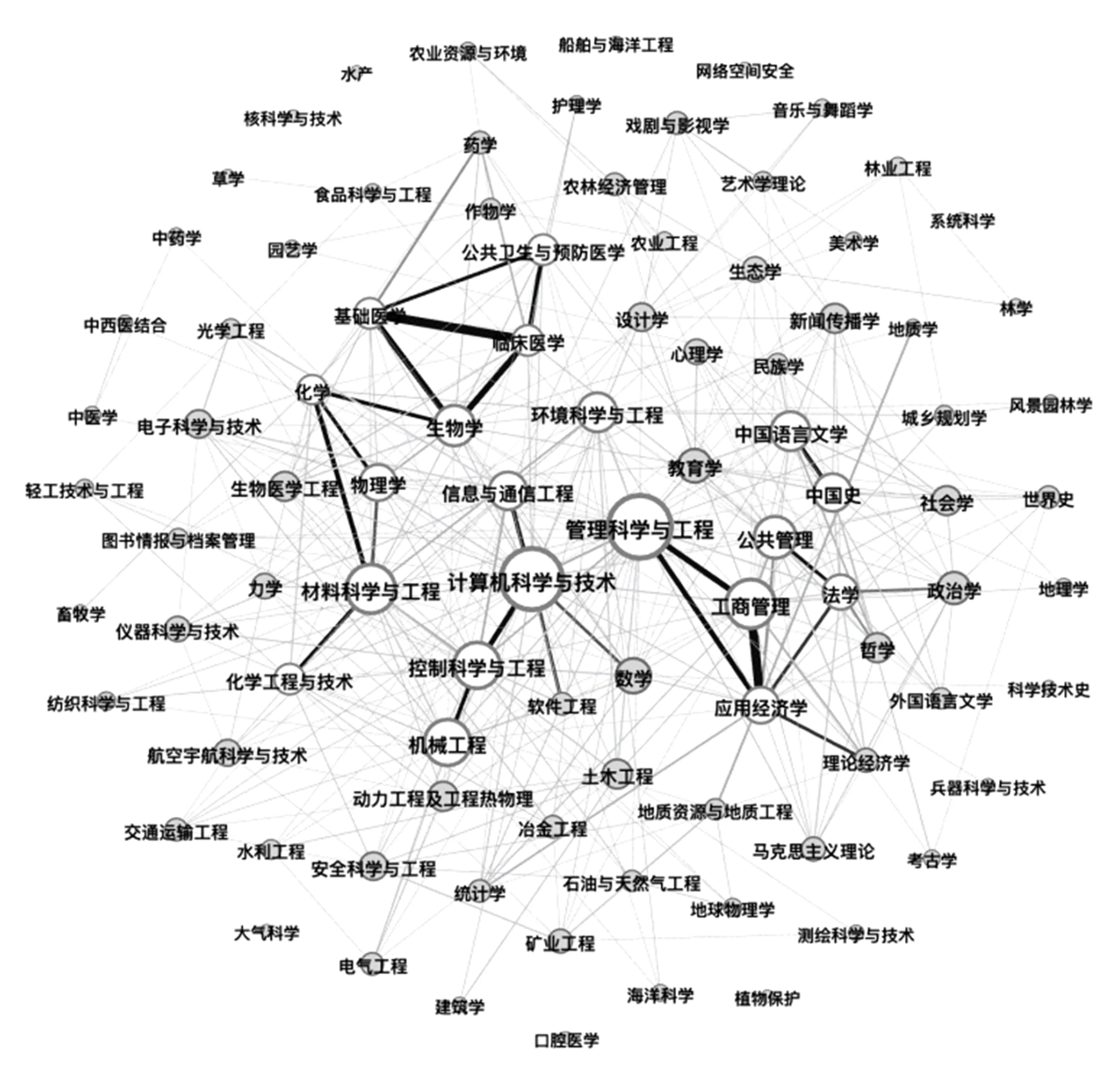

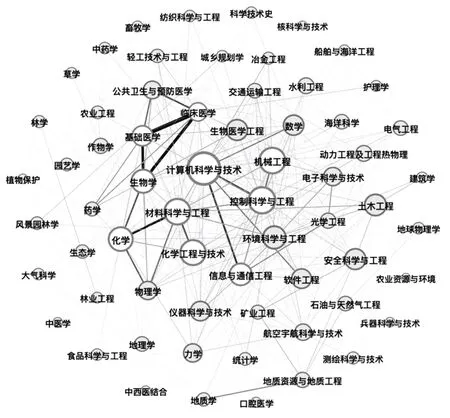

本研究将各校同一名称的一级学科归类统计,支撑549个交叉学科设置的共有1769个一级学科,以所涉及的93个一级学科为节点构建一级学科间的交叉融合网络。由于同一类一级学科在不同院校的交叉融合的程度不同,支撑次数也不同,因而对1769个一级学科进行节点与边的处理,逐一确认每一条边所对应的两个节点,边的权重按系统默认值赋值,构建一级学科间的交叉融合网络图。见图3。不同节点代表不同的一级学科;节点之间的连线,即边表示两个一级学科间的关联性,边的粗细表示交叉融合强度;节点大小表示一级学科支撑交叉学科的次数(图3白色节点表示支撑交叉学科次数前20的一级学科)。

图3 支撑交叉学科的一级学科间交叉融合网络

结果显示,网络中最粗连线是基础医学和临床医学,二者交叉融合强度最高,说明有关医学门类支撑的交叉学科大多需要基础医学和临床医学同时作为支撑学科;工商管理和应用经济学间的关联性位居其次,而生物学和基础医学、生物学和临床医学、工商管理和管理科学与工程、应用经济学和管理科学与工程、计算机科学与技术和控制科学与工程等学科间也存在较高关联度。从节点面积来看,前20个一级学科中(白色节点),计算机科学与技术和管理科学与工程两个一级学科的节点面积最大,说明这两个学科对交叉学科的支撑作用最强。支撑交叉学科次数排名前20的一级学科还有:工商管理、应用经济学、材料科学与工程、生物学、控制科学与工程、法学、基础医学、临床医学、公共管理、中国语言学、化学、机械工程、环境科学与工程、信息与通信工程、物理学、化学工程与技术、中国史、数学。从这20个一级学科来看,有7个属于工学门类,4个理学门类,3个管理学门类,医学门类2个,经、法、文、史学科门类各出现1次。可见,交叉学科以应用性学科为主要支撑。此外,中国语言学文学和中国史的交叉融合强度较大,二者主要支撑国学、中国学、中国文化经典教育、中国文字与书画艺术、中华文化国际传播、汉语言文化国际教育等交叉学科的设置。国学、中国学等交叉学科的大量设置彰显了传承发展中华优秀传统文化的时代需求。

(三)远近缘交叉学科分布及其支撑学科的关联性

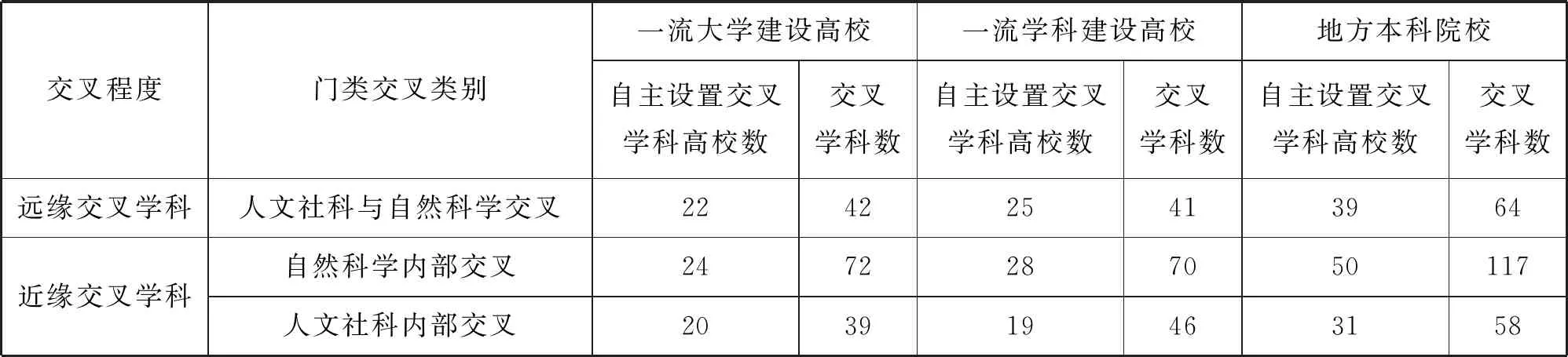

1.远近缘交叉学科设置的总体分布情况。高校自主设置的交叉学科可以分为远缘交叉学科和近缘交叉学科,前者是指人文社会科学和自然科学知识板块之间实现的交叉学科;后者是指在人文社会科学或者自然科学内部实现交叉的学科。根据支撑交叉学科的一级学科所属学科领域,在自主设置的549个交叉学科中,不论是一流大学建设高校还是一流学科建设高校,抑或是地方本科院校,近缘交叉学科的设置数量远高于远缘交叉学科,比例大约为3:1,这说明支撑交叉学科设置的一级学科主要来源于近缘学科交叉,远缘学科的交叉支撑度较低。就近缘交叉学科来看,人文社会科学内部设置交叉学科的数量低于自然科学内部设置交叉学科的数量,比例大约为1:2;且设置近缘交叉学科的地方本科院校数量高于“双一流”建设高校。此外,我国86所高校参与远缘交叉学科设置,约占自设交叉学科高校总数的54%,但远缘交叉学科设置数为147个,约占交叉学科设置总数的27%。可以看出,虽然多数高校都设置了远缘交叉学科,但设置数量和支撑力度偏低。见表5。

表5 高校自主设置的远近缘交叉学科分布

2.支撑远缘交叉学科设置的一级学科关联性。各高校自主设置远缘交叉学科147个,涉及81个一级学科,支撑交叉学科494次。为探究高校自设的交叉学科在自然科学与人文社科之间的交叉关联度,本研究以所涉及的81个一级学科为节点,构建远缘学科交叉融合网络。见图4。结果显示,自然科学范畴的一级学科节点56个(灰色节点)高于人文社会科学的一级学科节点25个(白色节点),说明自然科学学科交叉的范围大,对远缘交叉学科设置具有重要的作用;而人文社会科学支撑学科较为单一,主要以管理科学与工程学科为支撑。在自然科学范畴内,支撑作用较强的一级学科有计算机科学与技术、机械工程、环境科学与工程等;数学、物理学、化学、生物学等基础学科支撑程度较低。从远缘交叉学科情况看,人文社科中的管理科学与工程和自然科学中的计算机科学与技术、机械工程、环境科学与工程、土木工程、控制科学与工程、统计学等学科之间具有较高的交叉融合度;此外,计算机科学与技术与设计学和工商管理、应用经济学与统计学和数学、公共管理与临床医学之间的关联性较大。

图4 支撑远缘交叉学科的一级学科融合网络

3.支撑近缘交叉学科设置的自然科学学科间的关联性。当前,有102所高校在自然科学领域内部设置交叉学科,共设置交叉学科259个,约占交叉学科总数的47%;其中涉及64个一级学科,共支撑交叉学科827次。本研究以64个一级学科为节点构建近缘交叉学科中自然科学学科交叉融合网络。见图5。结果显示,在自然科学范畴内,主要以计算机科学与技术、机械工程、控制科学与工程、信息与通信工程、化学工程与技术、化学、材料科学与工程、生物学、基础医学、临床医学等学科支撑高校自设交叉学科。其中,生物学、基础医学和临床医学连线最粗,说明三个学科之间的交叉融合度最高。此外,在自然科学范畴内设置的交叉学科多数以工程学科作为支撑,说明工程学科在实现科技创新和解决重大工程实践问题上的重要地位。如国务院设立“集成电路科学与工程”一级学科,旨在从根本上解决制约我国集成电路产业发展的“卡脖子”问题。在“新工科”建设背景下,工程学科与其他学科之间的交叉融合尤为重要。

图5 支撑近缘交叉学科设置的自然科学学科交叉融合网络

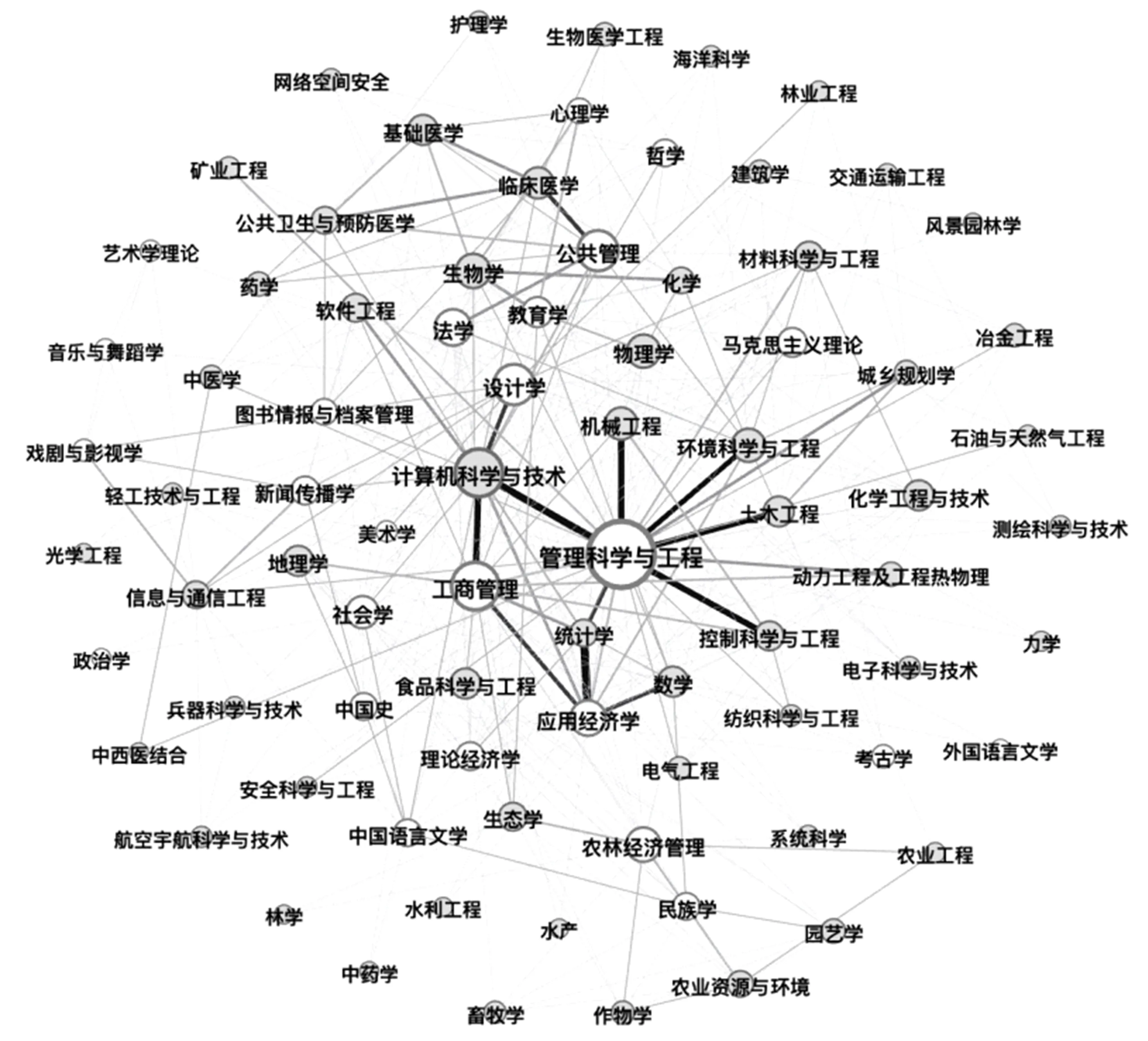

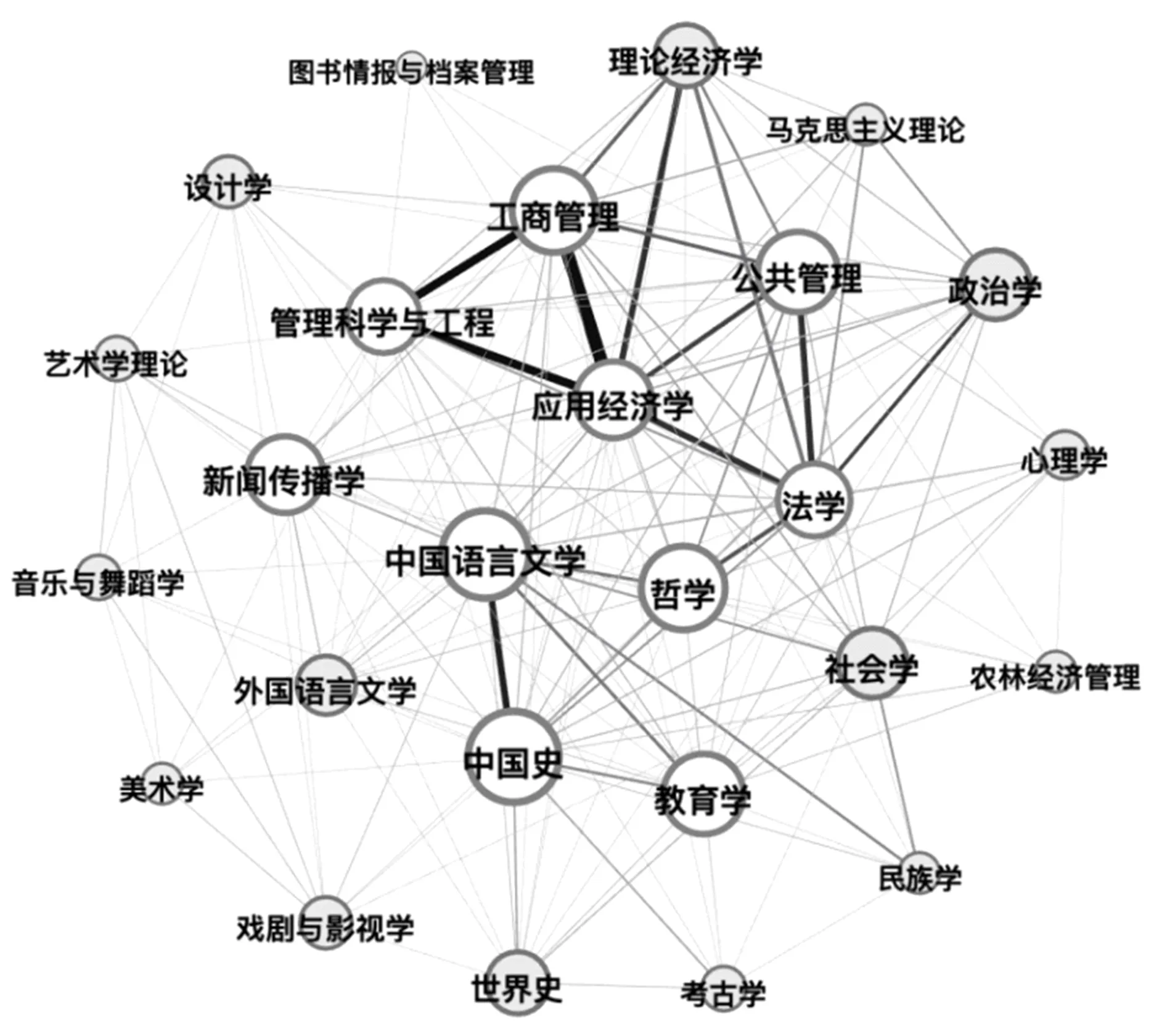

4.支撑近缘交叉学科设置的人文社科学科间的关联性。当前,有70所高校参与人文社科领域内部的交叉学科设置,共设置交叉学科数量为143个,约占交叉学科总数的26%,涉及26个一级学科支撑交叉学科448次。以涉及的26个一级学科为节点构建近缘交叉学科中人文社会科学学科交叉融合网络。见图6。结果显示,在人文社会科学内部设置交叉学科,主要以工商管理、管理科学与工程、公共管理、应用经济学、新闻传播学、中国语言文学、中国史、教育学、法学、哲学等学科为支撑。其中,应用经济学、管理科学与工程和工商管理三者间的关联度最大;应用经济学与法学、理论经济学与应用经济学、法学与公共管理、中国语言学与中国史等学科之间的交叉融合度较高。对比在自然科学范畴内设置的交叉学科,人文社会科学内部支撑交叉学科的一级学科的交叉广度较低,说明高校更偏向于在自然科学内部设置交叉学科。

图6 支撑近缘交叉学科设置的人文社科学科交叉融合网络

四、结论与启示

(一)立足国家和区域发展需求,推动高校交叉学科的自主设置

推进学科交叉融合已成为“双一流”建设的必然要求。如前所析,“双一流”建设高校自设交叉学科的学校数量比例较低,且自设的交叉学科的数量也偏低。当前,国家科技创新和重大理论与实践问题的突破主要依托“双一流”建设高校。因此,“双一流”建设高校要以国家重大需求为导向,注重交叉学科设置的前沿性;鼓励和加快推动“双一流”建设高校自主设置交叉学科,尤其是在交叉学科领域已取得重大研究成果但尚未申报交叉学科的高校,设置交叉学科不仅有助于推进学校一流学科的跨越式发展,还可以为其他高校设置相同或相近的交叉学科提供经验借鉴。就地方本科院校而言,虽然其自设交叉学科数量占比较高,但平均每所高校设置交叉学科的数量偏少,其支撑学科的总体交叉关联度和支撑能力不足。究其原因,地方本科院校的科研平台建设相对薄弱,学科群发展不平衡,以及尚未建立完善的学科交叉融合机制[13],学科与院系之间存在明显的“条块分割”现象,阻碍学科之间的深度交叉融合。因此,地方本科院校设置交叉学科的关键在于搭建交叉学科发展平台,依托优势学科或特色学科促进多学科交叉融合,推动学科集群发展。另一方面,要建立健全学科交叉融合机制,通过制度创新打破传统学科壁垒,实现学科融合和资源共享。此外,地方本科院校要面向区域发展需求,加强产学研合作,借助自主设置交叉学科的机遇,结合自身学科建设实际,合理规划交叉学科建设。

(二)发挥学科综合潜在优势,保障交叉学科的设置质量

不同类型院校培育的交叉学科各具特色,但总体来说都与院校自身原有学科优势有着紧密联系。如前所述,综合类和理工类高校自设交叉学科的数量之和高达70%。究其原因,综合类高校文科、理科、商科、医科等学科综合优势明显,门类齐全,容易在不同学科门类之间设置交叉学科;理工类高校工科门类齐全,是科学知识和技术成果产生的重要基地,尤其是在新工科建设背景下实现多学科交叉融合具有独特的优势。为此,综合类高校需要继续发挥自身学科综合潜在优势,面向新技术和新产业发展,推动文科、理科、医科、商科等多学科交叉融合。值得注意的是,中国语言学文学和中国史交叉较为凸显,中国学、中国文字与书画艺术、中华文化国际传播等交叉学科的设置在一定程度上彰显了我国传承发展中华优秀传统文化的时代需求,这些交叉学科大多分布在综合类高校。因此,综合类高校需要发挥自身学科综合优势,整合既有文史哲院系资源,成立实体性的国学院[14],完善国学交叉学科体系,培养国学人才以继承和创新中华优秀传统文化。理工类高校需要发展高校自身的工科优势,既要重视产业部门间的交叉合作,也要重视与国际一流理工科大学的合作[15]。此外,针对高校自设交叉学科存在的以“结果导向”为目标、追求“热门”交叉、偏好“短线”发展等问题进行整改,明确交叉学科设置理念、设置条件、设置程序、学位授权与授予、质量保证,以及审批标准;坚持以国家和现实的重大需要为导向,在考虑高校自身学科的发展基础上,创新交叉学科的办学理念,推进学科深度交叉融合。

(三)注重基础学科交叉融合,增强人文社科学科支撑广度

优化交叉学科整体布局,是实现交叉学科可持续发展的前提。前文分析显示,不同门类间、学科间的交叉强度不同,交叉学科以应用学科为主要支撑,而数学、物理学、化学、生物学等基础学科的支撑程度较低;与众多以工科为支撑的交叉学科相比,人文社会科学学科对交叉学科的支撑仍显不足;各高校尚未在哲学门类内部设置交叉学科,农学与哲、文、教、史、艺等学科门类,以及医学与经、文、史、艺等学科门类间也均未设置交叉学科。可见,当前高校自主设置的交叉学科分布呈现出“强应用、弱基础、重理轻文”之态。众所周知,基础研究对科技创新具有重要的引领作用,基础学科决定着学科交叉与融合的深度和广度,纵观世界一流大学新兴交叉学科的发展,都是建立在厚实的传统学科基础之上。因此,一方面在高校明确学科建设方向后,基础学科应主动出击,破除学科之间的藩篱,融入学科发展主流,推动基础学科与优势学科的交叉融合[16];另一方面,高校要加强基础研究布局,促进应用学科和基础学科协调发展,瞄准基础前沿领域,加强重大原创性研究,培育新的交叉学科增长点。此外,在以工科主导支撑交叉学科建设的背景下,人文元素在交叉学科设置中也具有重要作用[17]。高校需要强化人文社科学科交叉意识,以新工科和新文科相互交叉融合为切入点,依托交叉学科新型组织培养综合创新型人才。

(四)重视远缘交叉学科设置,推进学科知识体系整合

远缘学科交叉是高校培植新的学科生长点和实现科技创新重大突破的重要源泉。前述可知,设置近缘交叉学科的高校数量超过远缘交叉学科的高校数量,且近缘交叉学科的设置数量远高于远缘交叉学科,这在一定程度上反映高校偏好在近缘学科门类中设置交叉学科,近缘和远缘交叉学科的设置处于失衡状态。究其原因,一是支撑远缘交叉学科的一级学科跨度大,学科之间合作基础薄弱,难以跨越学科界限形成交叉学科。二是在人文社会科学领域的学科交叉主体较为单一,在远缘交叉学科中,人文社科多数是以管理科学与工程为主要支撑,支撑主体较为单一,与自然科学学科交叉的范围较窄,使得远缘交叉学科的设置难度较大。由于远缘交叉学科在科学知识体系整合进程中发挥着重要的功能作用,而且从科研的角度来看,远缘交叉科研成果的创新程度及影响,总体上比近缘交叉更大[18]。从这个意义上来说,高校必须重视远缘交叉学科建设。一是要加强人文社会科学学科对远缘交叉学科的支撑广度,促进人文社会科学与自然科学两大知识板块的交叉;二是建立远缘交叉学科研究所或平台等实体性机构,打破传统学科壁垒,使更多来自不同远缘学科的研究人员依托大跨度、多学科交叉平台开展交叉学科研究。三是培养一批能够支撑远缘交叉学科建设和发展的专业人才队伍,尤其是通过完善远缘交叉学科评价制度,鼓励优秀人才脱颖而出。总体来说,高校在设置交叉学科时既要关注近缘交叉学科的设置,也需要重视远缘交叉学科的设置,进而推动学科间知识体系的优化与整合。