连身树

郑在欢

作为对门,她们得有五十年没说过话了,这简直比有的人的一生还长。

说完,我们都觉得有点夸张。应该没有五十年,最多三十年。光明说三十年也多,毕竟我俩才三十出头。我说是,我也记得她们在我们小时候说过一次话。

那就是二十年,光明说。

二十多年吧,我说,那也比有的人的一生还长。

你非要这么说也对。

为什么总有一种五十年的感觉呢。

其实我也有。

对啊,为什么?

我也纳闷。

大概因为她们太老了吧。

她们是老了。

她们,就是光明的奶奶和我奶奶。我和光明的妹妹要结婚了,她们之间的问题才变成我们的。婚礼上,把她们安排到哪儿比较合适?我奶奶肯定是要去的,我是我奶奶带大的。光明说巧了,小娟也是我奶奶带大的。小娟就是光明的妹妹,和小娟在一起时,我没考虑过光明的奶奶,小时候和光明在一起玩,我也没考虑过光明的奶奶。那时候她们就不说话了,但这并不能影响我和光明的友谊,也不能影响我和小娟的爱情,现在,似乎确实会影响到我和小娟的婚礼。按光明的意思,就别让她们去了,或者把她们安排到相距最远的那两桌。

反正她们眼神也不好,光明说。

你这不是解决问题的态度啊。

这算什么问题,我们今天得把烟酒定了,还有菜,还有礼金,怎么个分法。

礼金?为什么要分。

来的都是咱门儿上的人,礼金都在一块儿收,我爸说了,这得提前说清楚。

门儿上的人,就是门里的人,我们管同宗的人叫一门的。我和光明是一门的,照理我和小娟是不能结婚的,但我们从小就知道,小娟是抱养的,小娟自己也知道,只是我们都装不知道。小娟每次见自己的母亲,都假装叫她姨,每次见自己的姨,都假装叫她妈。我们不清楚这种错乱对小娟造成了多少困扰,只是觉得她很可怜。长大后,小娟决定纠正这个错误,她跑了回去,重新管养母叫姨,管姨叫妈,为示决心,她把姓也改了回去。很快,她就发现自己陷入了新的错乱,她还是习惯管妈叫姨,管姨叫妈,于是她又跑了回来。可她的姓已经改了,也得亏她改了姓,才让我们的结合显得不那么别扭。因为这层关系,我们婚礼上的宾客基本就是同一波,用光明的话说,是一门的。这一门的人也是头一次参加这样一场婚礼,他们可能会有些困惑,但在礼金上必然会精明地只给一份,这种判断源于对同门亲友充分的了解。同时,我也理解光明他爸只能收半分礼金的不甘,毕竟,小娟已经让他们充分体会过什么叫失去了。我想让他们重新体会一下什么叫失而复得,所以我说,礼金?为什么要分,你们都拿去好了。

你能做主吗?光明说,还是跟小娟商量一下吧。

小娟有什么不愿意的,反正都是给你们家的。

过了今天,小娟就是你们家的了。

怎么连你也这么说,光明,你可是个年轻人,怎么连你也这么斤斤计较。

我不年轻了,我也不斤斤计较,我是怕小娟计较。

小娟是你妹妹,你觉得小娟会计较吗?

我不知道,所以要你问问。

我不问,小娟也不会计较。

真不一定。

好,我现在就给小娟打电话,我让你知道知道什么叫年轻人。

我举着手机,等着证明光明的愚蠢和丑陋,得亏我等得太心急忘了开免提。挂了电话,我只能把小娟的前半句话告诉他,这有什么好分的!我知道回去有的吵了。我很愚蠢,我知道,但我更想证明光明的愚蠢。小娟的后半句是,一家一半不就完了。但我宁愿完的是我。

那行,光明说,虽然你们这么说,估计我爸还是会分你们一半。

分什么啊,不要。

要不要另说,我们还是看看烟酒吧。

看什么烟酒,事儿不得一件一件说吗。

什么事?

你奶奶的事,还有我奶奶。

她们那算什么事。

她们怎么就不算事了,听你这么说我就来气,两个老人,八九十了,半辈子不说话,你觉得不是事儿?

是事儿,可半辈子不就这么过来了吗。

我气坏了,不是因为光明的话,虽然他的话也很气人,我气的是竟然会被这种话噎住。其实这话一点都不高明,他只是为了结束话题就把你的每一句话反过来说,但他沒想过要是你也像他一样再把话反过去说会怎样?会永远不得解脱。比如第一时间顶到嘴边的这句:那就要这样过一辈子啊。然后他就会说:不然怎么过呢。然后我再说:反正不能这么过。然后他又说:不然怎么过呢——这样就保证永远可以在第一时间把球踢回来,并且非常省力,所以可以一直保持战斗力。我一向以为自己是聪明的,尤其在口才方面,我一个编故事的,难道还说不过一个卖空调的?所以我憋住第一反应,想直接去回答他没说出来的那句:不然怎么过呢?我以为这才是真正的省力,然后就被噎住了。因为噎在了两句话之间,以至于两句话都不能应对,噎得久了,气势弱了,还觉得已经说出来的话也不无道理,虽然打心底里认定没有一点道理!可我是不是武断了呢?我是不是傲慢了呢?我是个作家,我读过很多书,我当然不能武断不能傲慢,所以我只能恼羞成怒,以致破罐子破摔。

那就这样过一辈子?

不然怎么过?

反正不能这么过。

那要怎么过?

你说怎么过?

这下轮到光明懵了,估计他也想不到在反问的过程中成了被提问的人。我也没想到,我只是出于尊重变成了和他一样的人。可他不是我,他没有恼羞成怒,也没有破罐子破摔,他略一思索,就来了招以退为进:要我说,谁的日子谁过。咱们做小辈儿的,也不好管老人家的事吧。

不试试怎么知道。什么叫谁的日子谁过,难道我们不是一家人吗?一家人不就应该帮助一家人吗?

这话说完,我无比厌恶自己。想不到,我也会情感绑架这一套,并且如此熟练,并且一上来就是家庭捆绑这样的大招。我狠狠地难过起来。我写了那么多文章,编了那么多故事,痛斥过那么多人,我甚至还说过,就算给亲生父亲写悼词,不让他踹两脚棺材盖都不算真正的写作。现在呢,为了证明光明的愚蠢,我一句话就否定了自己。我不想再聊下去了,我宁愿看看烟酒。我也不想看烟酒了,我只想自己待着。我也不想结婚了,我一点结婚的力气都没有了。可光明来了精神,光明说是啊,我们是一家人了,我们本来就是一家人,一家人就要帮助一家人。

是啊,怎么帮呢?我说,依旧是破罐子破摔地说。

要不给我爸打个电话?让他从中说说。

光明他爸当过大队干部,最风光的那会儿是计划生育专干,逮谁干谁。大家被他干怕了,碰到干不过的人自然就想到了他。大家请他吃席,听他评理,由他调停。这么多年,他会不知道这件事吗,难道只是因为自家老娘不请吃席他就不管吗?肯定不是,就算不是,那也有不是的道理。

这倒是,光明说,不过要是连我爸都不行,咱就更不行了吧。

你爸是厉害,不过也不是离了你爸就不行了吧,那你爸还生你干吗,你可是个年轻人啊。

我真的不年轻了。

那也比你爸年轻。

你怎么老跟年轻较劲,年轻就好吗,我不觉得。

我也没说年轻就是好,不过年轻人多少有点新东西吧,你爸那些老东西搞不定的,说不定我们就行呢。

你好好说话,你爸才老东西呢,很快你也得叫爸了,说话注意着点。

我的意思是你爸的那些老一套——的东西,我肯定不能骂他嘛。

我知道你没骂他,我是让你说话注意点。

好,我注意点。

我们有一会儿没说话,似乎我们已经忘了为什么在说话。又过了一会儿,光明打开一包烟,问我抽吗。我点了一根,翻转滤嘴,看上面的商标。我说这烟就行吧。光明说这烟吗,才二十。二十是贵还是贱。光明说,贱。那多少合适。光明说,我就是来问你多少合适的。我觉得二十合适。光明说,二十有点贱。那三十呢。光明说,三十行,不过有点贵了。那就三十。光明说,软玉溪,二十二,长得像红双喜,很合适。那就玉溪。光明说,不考虑考虑别的了?不考虑了,就玉溪。光明摁了烟,说好。我又问他酒,多少合适。光明说你觉得呢。我不喝白酒。光明说,那你到时候还是得喝。喝肯定得喝。光明说,泸州老窖,二百六一件。就它了。光明说行,那就定了。我说定了,菜呢。光明说,有八百八的,有六百六的。那要八百八的。光明说,你都不问问八百八的有什么吗。八百八的有什么……

我们定了八百八的。把该定的都定完了,我问光明,你还记得她们最后一次说话是什么时候吗?

谁?

你奶奶和我奶奶。

哦,这得想想。光明又点了一根烟,陷在沙发里。几口烟之后,他说,真有点想不起来。我就记得有一次,你在我家玩,外面天都黑了,你奶奶来喊你吃饭。

哦哦对,她到你家喊我吃饭,每次都站在门口不进去。

对,她就站在灯里,外面都黑了,还有蚊子飞。

好像不止一次吧,你说的是哪次。

是有很多次,我只记得那一次。那次咱俩在看动画片,我家开饭了,我妈让你吃你非不吃,我们吃你也不走,就坐那儿看。我有点不好意思,我是想让你一起吃的。后来你奶奶站在门口的灯影里,也不知道什么时候来的。她叫了你一声,我妈也不好意思了,一个劲儿地说让你一起吃你就不吃。你奶奶站在灯影里叫你,你看迷了,光答应不挪步。后来还是她进屋,把你提溜走了。

对对,就是那次。我们看的是一个日本动画片吧,我也看不太懂,但就是入迷。我记得特别清楚,那天的动画片里有一个词,掉包,主角一伙人被骗进了一座掉包的大楼,他们怎么也跑不出去了。那是我第一次听到这个词,掉包,我一下就记住了,还根据剧情猜出了它的意思。

对,你一直都很聪明,不过我不确定咱们说的是不是同一次。

你不记得那一集吗,掉包,我一直想问问你那是什么动画片。

我也忘了。

你怎么会忘,你不是每一集都看吗。

我看太多动画片了,我不知道你说的是哪一个。

肯定是个科幻片,能掉包一座大楼,不是科幻是什么。

那就是科幻,可那时候就算看到了科幻也不知道那是科幻吧。

这倒是,我也是后来才觉得那是科幻的。不过我一直记得那天那次,掉包,印象太深了,他们在楼里跑,但是跑不出去,特别惊险,特别为他们着急,所以我奶奶才叫不动我,一定是那样。

是吧。

那次有你奶奶嗎?

我还是不确定我们说的是不是同一次。

肯定是同一次啊,就算不是同一次,就以你的那次为主,那次有你奶奶吗?

没有。

那你说它干吗。我说得急了点,可能我并不是对光明着急,而是为那群跑不出大楼的人着急。我不光对那天有印象,接下来的几天也一样,那应该是第一次产生焦躁情绪,为一个看不太懂的动画片,为一群叫不上名字的动漫小人。我还想看,可奶奶不让我去了,她嘀嘀咕咕地念叨,说人家在吃饭,我在旁边看,有点不像话。我使尽浑身解数告诉她,是人家要我吃,我非不吃的。她说那也不像话,影响人家吃饭多不好。我虽然还小,虽然还没接触到尴尬这个词,但也差不多明白这个意思。此后我再没去过。在我的记忆里有两个词是第一次听到就深深记住的,一个是冷淡,一个就是掉包。冷淡在生活里还经常用到,在刚听到不久我就把它写在了热情的破折号后面,虽然淡字不会写,用的是拼音。那次考试只有我一个人写对了,老师当着全班的面表扬了我,或许也是这次表扬加深了记忆。可掉包,几乎没有应用的场合,我不记得我什么时候说出过这个词,但就是一直记得。因为这次聊天,我毫无防备地说了出来,并且一连说了几次,还带着那时的焦急,也带出一点灰扑扑的伤感,甚至还产生了一股冲动,我想抱一抱光明,以此来疏解回忆的哀幽。光明必然会不自在,所以我抱了上去。

哎哎我操干吗呢。光明直往旁边躲,这就是我想要的效果。我哈哈大笑,为这出于温情实则恶作剧的双重效果。

没什么,我笑个不停地说,我就是觉得,咱们小时候,感情可真好啊。

光明有些不好意思,也有些惊魂未定地说,咱们是玩得好。

没有感情吗?

有,有。

咱们有感情,她们怎么可能没有。她们可是一起吃过苦的妯娌啊。你再想想,在你的记忆里,她俩最后一次同时出现是什么时候?

真想不起来了。光明说,在我的记忆里,她们好像真的没有一起出现过,可能出现过,但她们已经不说话了。我好像有这种记忆,我跟我奶奶一起走在路上,迎面碰上你奶奶,我奶奶和你奶奶不说话,但我还是会跟你奶奶打招呼。

我也有这种记忆,毕竟她俩住对门嘛,我又住我奶奶家。我总有这种记忆,你奶奶坐在门前,我奶奶装看不见,但我也会跟你奶奶打招呼。

对,就是这样,有时候我去我奶奶家,也会看到你奶奶,反正我一直跟你奶奶打招呼。

那我就没你懂事了,我有一段时间是不跟你奶奶打招呼的,后来我长大了些,才重新跟她打招呼。

可能因为你一直跟你奶奶在一起吧,不站队不行。

也不能这么说,那时候不懂事嘛。

你还记得吗,她俩最后一次说话是什么时候。

我记得特别深,可能不是最后一次,但我只记得那一次。那天我在看电视,应该不是动画片,我家的电视收不到几个台嘛。你奶奶端着一盆羊肉过来,是生的,那时候羊肉还很稀罕,我第一次闻到那么难闻的膻味儿,特别重。好像是你家的羊死了,也不知道是被你放死的还是被人打死的,所以你们才有羊肉吃。

是我放羊的时候被人打死的!光明叫起来,我记得这事儿,那时候我最多八岁,我放羊,羊跑到人家地里,被打死了。

怎么会,谁敢打你家的羊。

真的,那时候我爸还没当干部。

那就说得通了,你八岁,我六岁,差不多。我就记得你奶奶坐在我身边跟我奶奶说话,她比比划划的,可能就是在比划打死羊的事儿。她估计是拿我当那个打羊的了,跟我奶奶演示她怎么跟人家吵架。她说一句话就拍我的肩膀一下,说一句话就拍我的肩膀一下,我被熏得难受,眼泪都要流出来了。你奶奶手还特别重,把我的肩膀拍得又酸又痛,还膻。我那时候很不喜欢她,心里就盼着她赶紧走。她走了之后,我奶奶吐了。我奶奶一輩子不吃鱼不吃羊,最受不了腥和膻,但那一次,她就是吐了,也没有说一句你奶奶的坏话。

后来呢?

嗯?

后来她说过吗,坏话?

那肯定说过。

说的啥?

她说你奶奶心坏。

巧了,她也说你奶奶心坏。

怎么个坏法?

不好说。

她没有说吗,我奶奶为啥心坏?

我想想。光明眼瞅着天花板,竟然透出几分天真。我喜欢他这样,这样说明他真的在想。趁他想的功夫,我给他添了点水,这迫使他收回目光。够了够了,他托起杯子,显得过于客气,她说你奶奶脾气坏,从年轻的时候就欺负你爷爷,骂你爷爷,你爷爷那么老实一个人,那么早就死了,都是被她欺负的。

你爷爷不是死得更早吗?

是,我都没见过他。

光明他爸是家里的长子,光明是他爸的长子,光明都没见过,说明他爷爷真的死很早。我和我爸也是长子,但我见过九年的爷爷,从这一点来说,我确实比他幸运一些。我说抱歉,我这么说只是觉得你奶奶的话似乎没什么道理。

讲什么道理呢,光明说,这种牢骚话也当不得真。

有没有道理先不说,牢骚话也是话,是话我们就有必要认真对待。

怎么反说正说都是你,合着话都让你一个人说了。

别急啊你,职业病,你体谅一下,别当真。

那我到底是当真还是不当真呢?

怎么说呢,就是话在说的时候,要当真,话说完了,最好别当真。

那不说不就完了。

你说的是一种理想状态,要是大家都不说的话,不说就完了,但现在世界上已经有话了,所以我们最好还是说。

听不懂。光明喝了口茶,吐了吐茶叶,跟你说话真是太费劲了。

我知道,我知道。我又给他添了点水,你知道吗,其实我干的这一行,我的目标,就是让说话变得容易,认真的,我在说话的时候,绝对是认真的,这可以说是我的终极目标。但我也知道有时候我说话是费劲的,比如现在,有时候我说话,别说你,我都觉得费劲。

我知道你看书多,光明说,我也很佩服,但是你跟我说话能不能选一种看书少的办法。

光明,你应该是了解我的,我最开始的成语都是跟你学的,我绝对不是卖弄的人,只要我说话,就是想用最省劲儿的方式把话说清楚,可话就是这样,说得越多,反而越不清楚,但你不说又不行。你一定有过这感觉。

我真没有,光明说,要是说不清楚,我宁愿不说。

我又一次被噎住了,不得不说,光明总能噎住我,因为他是一个做自己的人,尤其在说话这方面,他除了表面的几句客气,绝不迁就任何人。可能他是对的,在他的世界,我呢,我想把话说到别的世界去,可能这就是我说不好话的原因。

沉默尴尬地持续了三分钟之久。看得出来,光明想走了,他有点如坐针毡,我又给他添了点水。

你是个作家,你对人好奇,我是理解的,光明说,只是我有一个观点,你可以不认同,我觉得大部分人都没什么劲,包括我在内,还有那两个老太太,有什么可说的呢。

那我确实不认同,我觉得你是有劲的,两个老太太也是有劲的,我们可能对有劲的感觉不一样。比如你说你奶奶觉得我奶奶坏的地方,居然是她对我爷爷不好,这其实挺有意思的,她为什么会那么关心我奶奶和我爷爷的感情呢,这就是有意思的地方。

可能她没有自己的感情可以关心吧,我爷爷死得更早嘛。

这或许就是一个原因,甚至可能就是事实。如果是这样,你会不会觉得你奶奶有点可怜呢,她嫌我奶奶心坏的原因,可能只是因为自己伤心。

我就顺嘴一说,当然你这么说也不是没有道理。

所以你看,我们刚刚还说没什么道理可讲,讲着讲着就变成也不是没有道理了,这不就是说话的收获吗。

哦。光明说。

你别不耐烦好不好,我们就当闲聊好不好,就当玩狼人杀了,你玩过狼人杀吗?

公司团建的时候玩过。

那就当我们在玩狼人杀,我们两个平民,猜猜两个老太太为什么互相残杀,好不好。

好是好,光明说,不过我真挺忙的,我一堆事儿呢,你的事儿也不少吧。这样吧,我最多陪你玩一个小时,

那就一个小时,一个小时够了!我几乎要拍着胸脯保证了。

好,玩吧。光明两手一摊,又陷沙发里了,这次陷得更深。

行,你奶奶还说我奶奶什么坏话了?

你爷爷死的时候,她说你奶奶哭的时间太短,根本就没怎么哭。

这她都有意见?

所以说嘛,她的话能有什么道理。

我可以负责任地告诉你,我爷爷死后的两年,我奶奶都还在哭。我和她睡在一起嘛,有时候夜里她都会把我哭醒,很吓人。还有一次,天亮了她还在哭,我怎么叫她都不理,后来还是我跑出去满处找人,来了一屋子人,有个老人会叫魂才把她叫醒,这事儿应该很多人都知道,你奶奶也知道吧。

她知道了之后说,那是因为你爷爷死了,没人给她欺负了她才哭。又说你爷爷死了那么久她才知道你爷爷的好,才想起来哭。

这两个说法有点矛盾吧。

矛盾吗,知道一个人的好跟欺负一个人不矛盾吧,更何况她是欺负死了才知道这个人的好,不是更能说明她的坏和蠢吗——你别着急啊,我是按我奶奶话里的意思分析,不是我的意思。

我着什么急,咱不是在玩狼人杀嘛,我没忘。我只能说,你奶奶说话还挺有水平的。

那是相当有水平,尤其骂起人来。

还有吗?

你祖奶奶上吊死的时候,她说都是你奶奶害的。

这就有点人身攻击了吧,她有什么依据吗?

纯人身攻击。光明说,你奶奶呢,都是咋攻击的,我也有点好奇了。

她说你奶奶对小孩不好,小娟就不說了,毕竟所有人都说她对小娟不好。

这倒有点冤枉她了,她对所有孩子都不好。

是对所有外面的孩子都不好,这是我奶奶总结的,你家的孩子她只对男孩好,对女孩不好,对小娟更不好。

我说的冤枉就是这个意思。光明有点激动,你不是爱讲道理吗,我也跟你试试道理。为什么所有人都觉得她对小娟不好呢,因为大家知道小娟是抱养的,这是个公开的秘密,可又没完全公开。每一个人看到小娟,都像看到一个秘密,都觉得自己知道的比看到的要多一点。大家知道我奶奶对小孩很凶,就会觉得她对小娟更凶。

厉害,厉害厉害。你这个逻辑理得很清啊,你看,这就是说话的意义,道理就是说出来的。

还真不是,光明说,这是我想出来的,早就想出来的。还很小的时候,我就接受不了这件事,大家看小娟的眼神,都觉得她很可怜,连我也跟着觉得她可怜。我跑去跟我奶奶说,让她别对小娟那么坏,结果她特别委屈,她根本不觉得自己对小娟坏。我跟我妈说,我妈说她就那样,我爸兄弟几个就是这么过来的。但我明明又能感觉到,她确实对男孩比对女孩好,她把好吃的都留给我们,也很少骂我们,对小娟她们就很凶,就像小时候对我爸兄弟几个一样凶。我那时候想不明白这件事,又拿我奶奶没办法,在外面,我都有点怕和小娟跟她走在一起了,我能感觉到大家的眼神,那种心照不宣的、同情和审判的眼神。可我什么都做不了,只能想,等我想到这个想法,才好受了一点。

他说完,有点如释重负,也有点不好意思。我又想抱他了,但我忍住了。

其实小娟也跟我说过,她不恨你奶奶。

她就那样,你怎么恨她呢。

但不管怎么样,不管别人的感觉怎么样,我们还是要以小娟的感觉为准。可能我不该说,毕竟都过去了,其实小娟也不想说,但她还是说过,虽然她能感觉到你奶奶对女孩们不好,甚至后来她还感觉到你奶奶对自己也不够好,但她那时候还是觉得受伤。

当然。光明说,小娟确实吃了很多苦,所以你更得对她好了。

我会的。

又是一个沉默,这个沉默不太好形容,可能只是一个普通的沉默。觉得差不多了,我对光明使了个眼色,示意他游戏还在继续。

嗯,还有吗,别的坏话?

她还说你奶奶对邻居不好。

那她还说你奶奶对动物不好呢。

动物?

对啊,她说你奶奶都不喂狗的,一个狗饿得像瘦猴,到处翻垃圾吃。

那她还说你奶奶不爱干净。

她还说你奶奶贪小便宜。

她也说你奶奶贪小便宜。

依我看,她们都爱贪便宜。光明说。

那倒是,不贪便宜的太少了。

可不。

又是一个普通的沉默。我们各喝了一口水。我还在想下一个话题,他先开口了。

对了,你奶奶说过她们是怎么结的仇吗?

我想想,好像是因为树的事儿。我奶奶沿着院墙种了一排杨树,院墙外面就是两家的公摊路嘛,虽然树是贴着我家的墙种的,你奶奶还是不同意,说等树大了就会长到公摊路上。我奶奶觉得你奶奶不讲理,你奶奶觉得我奶奶没公德,两个人就吵起来了。

怎么跟我奶奶说的不一样。

你奶奶怎么说的?

也是树的事儿,但不是杨树,是槐树。那两棵槐树现在还在门口长着吧,一棵是你奶奶的,一棵是我奶奶的。你奶奶的那棵有点歪,就歪在我奶奶的那棵上,长着长着就长到一起了。有一年,我奶奶腰疼,咋也治不好,一个会看相的就说,我奶奶那棵树天天被你奶奶那棵压着,咋能治好呢。我奶奶要砍树,放树的说两棵长一起了,砍哪一棵另外一棵都活不成,要砍只能一起砍。我奶奶找你奶奶商量,你奶奶死活不同意,还骂我奶奶迷信,说树没成材就砍,可惜了。

我奶奶也说过槐树的事儿,她说的是你奶奶不让她砍。那一年我四叔结婚,家里没什么钱,我奶奶想把树砍了做点家具,你奶奶躺在树下拦着不让。

是,她那时候很神气,觉得出了口恶气。

后来你奶奶背驼了,有人传是树压的,我奶奶也很解气,说是报应。

她的背越来越驼了,她后来也嘀咕过砍树的事儿,不过她也知道,只要你奶奶在,树是砍不掉了。

想起来,她们后来也不是没说过话,只是没有脸对脸说话,指桑骂槐的话可没少说。比如每年槐花开的时候,她们中只要有人打槐花下来吃,另一个人就会站在树下骂,都觉得打到了自己的树。

是啊,还有倒污水的事儿,树不是离你家比较近嘛,有时候你奶奶就近倒刷锅水,她看到了也骂,觉得你奶奶淹她的树了。

所以她们这些年没少互相骂。

绝对不少。

就为了这些鸡毛蒜皮的事?

就为了这些鸡毛蒜皮的事。

而且她俩说的事儿还不一样,也都不是什么大事。

是啊,都是小事。

你奶奶没有说过那件事吗?

哪件事?哦,没说过。

那件事应该比她们说的这两件都大吧。

是,不过过去的事就让它过去吧,你说呢。

我说是。

这回是一个心照不宣的沉默。那件我们心照不宣跳过的事,是一场典型的家族大战。那一年我爸因为倒卖黄书锒铛入狱,光明他爸正好当上干部。光明他爸以我爸有辱门风为由,吃我四叔的麻糖不给钱,作为家族长兄公然教训小弟。在光明家的蓄粪池前,两家人都展开了一场大战,我的二叔三叔和光明的二叔三叔四叔陆续加入战斗,一阵腥风血雨之后,两家算是结下了大仇。那时我也就六七岁,我记得两个老太太也都在场,也都曾哭天抢地。因为这件事,我和光明都被迫断交过一段时间。后来年轻人逐渐恢复交往,两个老太太却从此行同陌路。这么大的事,在她们各自的讲述里却像没有发生过一样,包括我那些参加过战斗的叔叔们,也都缄口不言。我不禁都要怀疑,那我是怎么知道的呢?再进一步说,我们心照不宣跳过的事,是同一件事吗?搁以前,我肯定会拉着光明聊聊这件事,但我忍住了——在和光明说了那么多之后——或许这也是說话的意义。我突然陷入了一种倦怠,比光明在沙发里陷得还深。以前,我最避讳说意义这件事,意义是如此飘渺,又是那么无处不在,每一件事情都在有意义与无意义之间浮沉,往往在浮出最多的时候,沉得最彻底。光明决定跳过,我选择尊重,在还没沉到底的时候打住,先让它悬在那儿吧。

所以呢,光明说,说了那么多,想到什么办法了吗?

没有。

她们要是都非去不可的话,怎么办呢?

不知道。

你想想啊,你不是最爱想事情吗?

我想不动了。

我也想不动了。

算了,到时候看情况吧。

自问自答

秋天到了,有什么想做的事吗?

想踩落叶。想大风天裹紧外套走在夜里,又能很快走到室内。想一早出门碰到下雨,穿的衣服足以御寒,但还有一点凉意提醒着你:又是一年将尽。每一次秋天来的时候,都会有些凄凉,每一次天气的转凉,早起的雨,晚归的大风以及满地落叶,都像时间的突袭让人猝不及防。想好整以暇,从容面对。

凄凉是从哪儿来的?

大多应该是过往提供的,还有一小部分来自想象。比如衰老,尤其是独自一人的衰老,想来似乎无比凄凉。或许都不是想象,而是一种文化植入,太多的诗词、图画、民间故事和电视节目在强化这种凄凉,令人畏惧,不敢深思,以致殚精竭虑去预防这种情况的发生。看似是预防,实则是逃避,当然,面对,始终是个问题。预防可能只是一厢情愿,或许无论秋天来多少次,总会凉到你。能做什么呢,能做的可能就是描摹上一个秋天,在凉意中描出暖意,把畏惧转换为期许。

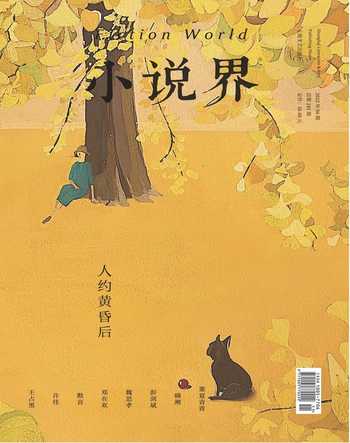

为什么是两棵树?

看到“人约黄昏后”,首先浮现在脑中的是两棵树,两棵长在门前的树,它们共同经受风雨,相互争抢阳光。它们抵御时间,也被时间改变。它们此消彼长,又并蒂连根。它们互相看不顺眼,又拿彼此没办法。它们肉眼可见地长大,遮蔽的光越来越多,生活在树下的人,或许曾无数次抬头,总有一些时候,会猛然意识到树冠昭示的时间,意识到树下的光阴与树与树之间的间隙。这就是树,似乎越苍老越繁盛,但也有老的属性。