文史哲刊文占比有碍期刊影响因子提高吗

——基于高校综合性学报的实证分析

易会文

(中南财经政法大学 社会科学研究院,湖北 武汉 430073)

一、引言

2021年5月,中共中央宣传部、教育部和科技部印发的《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》指出,要改进完善学术期刊评价体系,以内容质量评价为中心,坚持分类评价和多元评价,完善同行评价、定性评价,防止过度使用基于“影响因子”等指标的定量评价方法评价学术期刊,特别是哲学社会科学期刊。这一指导意见是对当前期刊评价过于倚重“影响因子”等量化指标的纠偏。尽管影响因子与学术期刊影响力和总体质量具有正相关性,但是该指标的一些缺陷也屡受诟病。反思影响因子之于期刊评价的适用性,以合理运用影响因子,是优化和完善期刊评价体系进而引导期刊繁荣发展的基础。

影响因子的一个明显缺陷是,不宜进行学科间的比较[1]。在社会科学中,政治学、经济学和法学等学科中讨论热点问题的论文受关注程度往往高于文学、历史学和哲学等基础学科的论文[2]。另外,文学、历史和哲学等人文学科的研究注重从原始材料入手,较少引用同行研究成果[1],并且其引用规范并不参照科学论文的格式,而影响因子关注的是最近两年的引用,因此这类学科的论文不仅引用的少,而且被引用的次数更少[3]。由此,不同学科文章的被引存在天然差异就成为必然。不同高校由于学术传统、学科结构和优势学科的固有差异,其综合性学报中文史哲等传统学科和经管法等应用学科文章的比重安排有较大区别。在不分学科而将综合性学报视为一个整体进行影响因子比较时,侧重基础研究或者文史哲等学科的综合性学报将处于相对不利的位置[2]。张耀铭提出,滥用影响因子,扭曲了学术期刊选稿用稿的倾向,加剧了文史哲等传统学科走向边缘的趋势[4]。影响因子的学科适应差异性,可能使多学科综合性期刊在其指挥棒压力下,产生减少文史哲发文的倒逼效应。这就引出一个议题,综合性期刊的文史哲刊文占比是否真的阻碍了影响因子提高?这不仅与期刊评价紧密相关,而且涉及学科发展,具有较强的现实研究价值。

现有文献应用计量经济学方法研究了校内作者发文[5-6]、外文参考文献[7]、国际学术期刊编委数量[8]等对期刊影响因子或相关引证指标的影响,获得了一些一般性结论。借鉴这一思路,本文就文史哲刊文占比对综合性期刊影响因子的影响进行实证分析,若文史哲刊文占比的确对影响因子存在负面影响,那就需要审视用影响因子评估综合性期刊的合理性,避免期刊为了追求影响因子,而扭曲期刊发文的学科结构。人文社科综合性学术期刊包括社科综合性期刊和高校综合性学报两类,整体而言,后者的学科差异在栏目设置上体现得更明显,且刊文风格更统一,可比性更强,故此,笔者以高校综合性学报为例展开分析。

二、实证设计

(一)样本选择说明

中国知网从2010年开始提供《中国学术期刊影响因子年报》(人文社会科学),统计数据年从2009年开始,笔者进行此研究时可获得的影响因子数据的样本区间为2009~2019年。由于影响因子反映的是期刊前两年刊文在统计年的引用情况,所以笔者收集了期刊2007~2018年的文史哲发文信息。

本文将CSSCI来源期刊目录(2019~2020年)“高校学报”中的70家期刊作为初始样本来源,选择CSSCI来源期刊可以实现样本的同质化,降低估计偏差。笔者首先观察期刊在样本期间设置文学、历史或哲学栏目与否的情况,发现《北京工商大学学报》(社会科学版)、《重庆大学学报》(社会科学版)、《河海大学学报》(哲学社会科学版)、《中国地质大学学报》(社会科学版)和5所农业大学的学报等9份期刊文章的学科分布发生了较大变化:从样本期间的某一中间年份开始,不再刊发文史哲文章。《武汉大学学报》(哲学社会科学版)从2018年开始增设文史哲栏目,之前仅在个别年份刊发了少量文史哲文章。此外,《西藏大学学报》没有设置专门的文史哲栏目,其专题研究中有少量的文史哲文章,但总体发文非常少。将这11本期刊从样本中剔除,由此,经过初筛后的期刊有59份。

(二)文章学科归属判断

期刊的文史哲发文数量统计是本次研究的难点。综合期刊均设置了栏目,部分期刊将栏目设置为二级学科,如经济学研究、文学研究、历史研究等。对于这类期刊,可根据栏目来快速统计文学、历史和哲学等学科的刊文数。但更多的期刊,为了突显期刊特色和实现差异化发展,将栏目具体化为二级学科下的一个具体方面,如美学、伦理学;或将刊文较少的几个学科综合成一个栏目,如文学与语言学;或者根据地区特色,设置一些特色栏目,如《安徽大学学报》(哲学社会科学版)设置的“徽学”栏目、《北京联合大学学报》(人文社会科学版)设置的“北京学研究”栏目,这类栏目中的文章涉及多个学科;或者设置专题,需要重新进行学科划分。高校综合性学报栏目设置呈现百花齐放的多样性和丰富性,以致无法根据栏目名称简单直接地判断文章所属的学科。

于是,笔者通过Python软件在中国知网上,爬虫提取期刊在样本期间发文的题目和中图分类号信息,将中图分类号中包括“I”(文学)、“K”(历史、地理)和“B”(哲学、宗教)的文章认定为文史哲文章,据此可以进一步统计出期刊各年的文史哲发文数量。需要说明的是,根据Python软件在中国知网文章页面上提取的中图分类号信息是由中国知网根据文章主题而给定的,其具有两点优势:一是弥补了部分期刊正文中不列示中图分类号的情况,如《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)的刊文中不列示中图分类号;二是中国知网统一设定中图分类号具有一致性、可比性和全面性。不同期刊在选择中图分类号时,通常只会选择一个中图分类号,对于一些交叉学科研究,不同期刊可能会存在主观判断差异。中国知网通过系统统一设定中图分类号则具有一致性和可比性,而且对于交叉学科研究,中国知网给出多个中图分类号,便于读者更加全面地了解文章选题的学科特征。对于交叉学科研究,只要任一中图分类号中包括“I”“K”“B”,本文都将其认定为文史哲文章。

(三)变量选取和计量模型设定

1.被解释变量。笔者选取的被解释变量为期刊复合影响因子U-JIF。复合统计源由期刊统计源、博士硕士学位论文统计源和会议论文统计源构成,基于该统计源测算的期刊影响因子能够比较全面地反映我国人文社科期刊的学术影响力。在稳健性检验中,本文将基于期刊统计源测算的综合影响因子MS-JIF作为被解释变量。此外,为了观察较长时间的引证规律,还将考察长期影响因子(复合五年影响因子U-JIF5、综合五年影响因子MS-JIF5)受到的影响,以从多种视角观察影响因子的变化规律。

2.核心解释变量。核心解释变量为统计年前两年的文史哲刊文占比wsz2_ratio(=前两年的文史哲发文数量/前两年的可被引文献量之和)。为了考察长期影响,笔者还计算了统计年前五年的文史哲刊文占比wsz5_ratio(=前五年的文史哲发文数量/前五年的可被引文献量之和)。

3.控制变量。(1)期刊声誉(U-JIFt-1)。作者在引用某一领域的研究时,为了增强说服力和权威性,通常会引用高声誉期刊上的文章,即期刊声誉越好,文章被作者青睐和引用的概率越高,期刊影响因子越高。笔者用期刊上一年的影响因子衡量期刊声誉。(2)个体固定效应(μi)。不同期刊的办刊风格、栏目设置存在较大差异,个体固定效应可以控制一些不随时间变化的期刊因素。比如期刊主办单位的特征----所在学校是否为“985工程”高校,这关系到期刊历史稿源的质量,而期刊风格具有传承性。(3)时间固定效应(μt)。时间固定效应可以控制一些不受期刊影响的时间因素,如随着学术研究的深入和规范性、严谨性提高,文章篇幅不断增加,随之而来的是期刊刊文量大幅下降,影响因子普遍提高。时间固定效应可以体现这类因素的影响。

根据以上选定的变量,设定计量模型如下:

JIFit=α0+α1wsz2_ratioit+α2JIFi,t-1+μi+μt+εit

(1)

式(1)中,i表示期刊,t表示年份,εit为随机扰动项。考虑到期刊层面的聚类效应可能对结果造成偏误,其回归均对标准误差在期刊层面进行聚类调整,回归分析使用的软件为Stata15.0。

三、样本说明和描述性统计分析

(一)样本统计情况说明

用Python软件对期刊发文进行爬虫时,除了正式的文章,还会提取到期刊刊发的其他信息,包括资讯、卷首语和照片等与引证计量评价无关的文献。根据中国知网的《中国学术期刊影响因子年报》(人文社会科学),这类文献属于不计被引文献。而可被引文献是指可能被学术创新文献引证的一次发表文献,本次统计的文史哲刊文比例是针对可被引文献而言的。但是爬虫统计出的部分期刊,可被引文献总数与中国知网提供的“可被引文献量”存在差异,究其原因可能在于:一是因为一些原因,期刊会从知网撤下文章,使得存在文章缺漏的情况;二是同一种体裁的内容,在不同期刊中的处置不一致,例如,书评和会议综述在部分期刊中属于正式文章,篇幅较长,而在另外一些期刊中篇幅较短,只有半页或者1页,且不列在期刊目录中,甚至一些期刊的书评或会议综述刊登在封面上。知网在识别文章信息时,可能是系统判别,这会使得数据处理存在差异。对于这两种情况,本文都根据相应期刊的原始目录进行核对和补充。

若统计出来的可被引文献量数据与知网数据差异较小,由于差异文献未必是文史哲文献,则测算出来的文史哲刊文占比数据误差较小。我们按照以下原则删除差异较大的样本:(1)有5个及以上年份数据存在差异的期刊,整体误差较大,删除该期刊样本;(2)差异大于5的样本年份。按照这一原则,删除了《中国人民大学学报》、《西北大学学报》(哲学社会科学版)、《浙江工商大学学报》三个期刊,以及《北京大学学报》(哲学社会科学版)2007—2008年、《西南大学学报》(社会科学版)2007—2009年、《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2007年的样本。此外,由于知网没有提供《吉首大学学报》2009年的数据,该刊文章的学科结构数据从2008年开始统计,该刊有11年的数据,其他完整年份的期刊则有12年数据。经过样本删减后,可被引文献量期刊—年份的总样本有665个。以下用于实证分析的样本为56个期刊2009—2019年的数据(部分期刊年份有删失)。

(二)描述性统计分析

将文史哲刊文占比wsz2_ratio数据进行面板描述性统计结果显示:文史哲刊文占比的平均值为0.357,标准差为0.127,其中组间标准差为0.122,组内标准差仅为0.042。这表明文史哲刊文占比差异主要来自期刊之间的异质性,而期刊在不同年份间的变化相对较小。为此,笔者统计了样本期间不同期刊文史哲刊文占比的平均值,结果见表1。

表1显示,文史哲刊文占比靠后的三个期刊是《北京理工大学学报》(社会科学版)、《大连理工大学学报》(社会科学版)、《西安交通大学学报》(社会科学版),这些均是理工科高校主办的期刊,文史哲不是其重点发展学科,其社科版更多关注的是经济、管理、法学和政治学等学科的文章。文史哲刊文占比排名前三的是《北京大学学报》(哲学社会科学版)、《中山大学学报》(社会科学版)、《清华大学学报》(哲学社会科学版),这些期刊对文史哲类文章极其偏好,相关文章占到发文的一半以上。样本期刊文史哲刊文占比的均值分布于0.093到0.648之间,差异较大,显示出高校综合性学报的差异化定位与发展路径。

为了更直观地看到各期刊的文史哲刊文占比变化,笔者将2009—2019年wsz2_ratio的时序变化列于Excel文件图中,并用Excel软件获取各个期刊的文史哲刊文占比线性趋势线,其中线性趋势线斜率大于0的期刊达到27个,接近总体的一半,即在样本中间有27个期刊的文史哲刊文占比呈现增加趋势。有9个期刊的线性趋势线的斜率小于0,且绝对值小于0.005,表明其文史哲刊文占比仅有非常微弱的下降趋势,总体还比较稳定。此外,还有20个期刊的线性趋势线斜率小于0,且绝对值大于0.005,表明这些期刊的文史哲刊文占比存在比较明显的下降趋势。总体而言,不同期刊文章的学科结构调整也呈现出较大的异质性,刊物的发展重心和方向有着明显的区别。

表1 不同期刊文史哲刊文占比的均值

四、计量分析

(一)基础回归分析

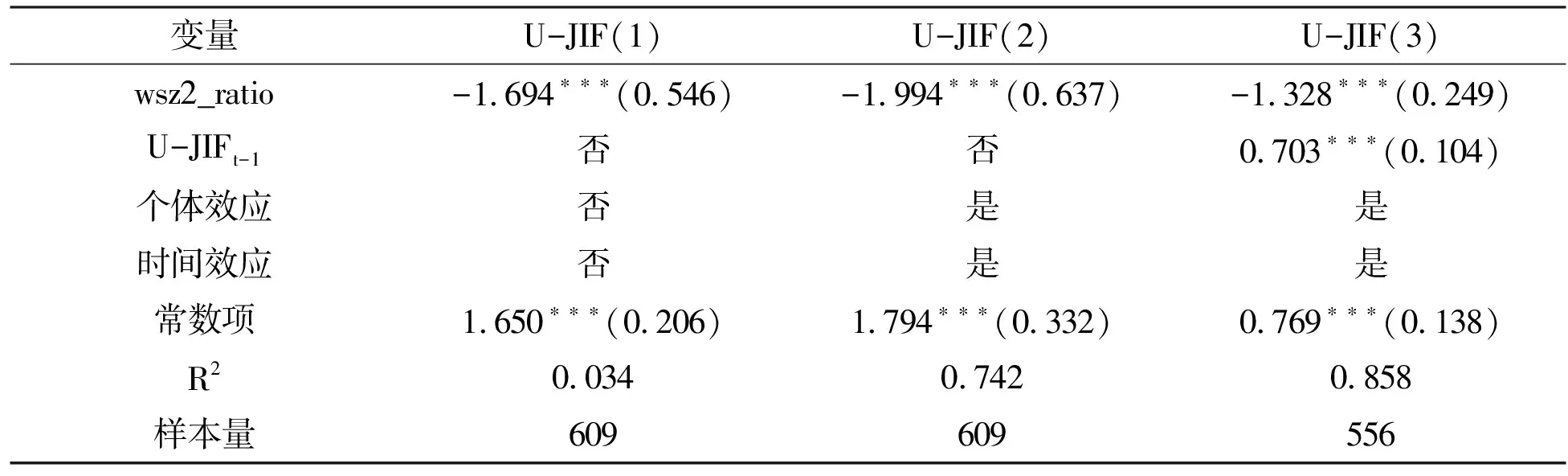

按照式(1)进行基础回归,结果列于表2中。在表2第(1)列中,仅加入核心解释变量文史哲刊文占比;第(2)列中添加了个体固定效应和时间固定效应;第(3)列中进一步加入期刊声誉变量。由表2的回归结果可知,无论是否控制其他因素,文史哲刊文占比对期刊影响因子均有显著负向影响,这与实际的学科引用规律是一致的。文史哲文章更多地引用经典著作,对近期期刊文献引用较少,使得文史哲文章的平均被引水平低于其他学科。综合性期刊的文史哲刊文占比越高,期刊影响因子越低。具体观察回归结果可知:当只考虑文史哲刊文占比对期刊影响因子的影响时,回归模型的R2非常小,只有0.034;当加入个体固定效应和时间固定效应后,回归模型的R2大幅增加到0.742。这说明个体固定效应和时间固定效应对期刊影响因子有非常强的解释力,这与描述性统计结果显示的高校综合性学报异质性较大吻合。进一步加入期刊影响因子的滞后项后,回归模型的R2进一步增加至0.858,说明该变量的解释力度也较大。期刊影响因子滞后项的回归系数显著为正,与现有研究中认为的期刊影响因子存在“马太效应”是一致的[3]。

表2 期刊文史哲刊文占比对复合影响因子的影响

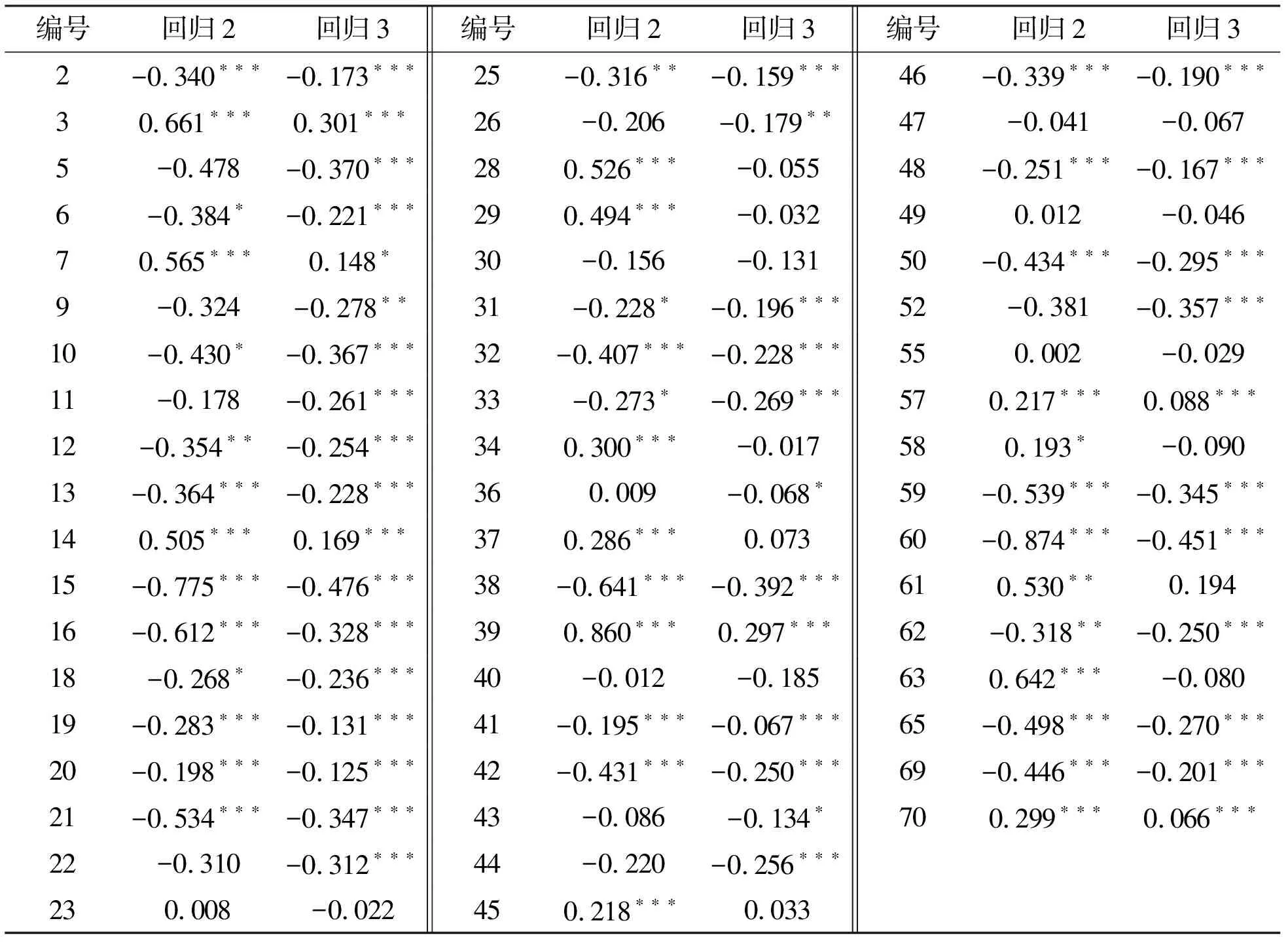

在表2的第(2)列和第(3)列回归中,均控制了期刊个体固定效应,我们将这两个回归分别记为回归2和回归3。在面板回归中,默认以第一个样本作为基准,其他样本的个体效应可以反映其相对于基准样本对被解释变量的影响,能够体现其独特性。表3列出了具体的固定效应结果。

表3 期刊个体效应

从回归2的结果来看,相对于《安徽大学学报》(哲学社会科学版)(编号1)、《北京大学学报》(哲学社会科学版)(编号3)、《北京师范大学学报》(社会科学版)(编号7)、《复旦学报》(社会科学版)(编号14)、《华中师范大学学报》(人文社会科学版)(编号28)、《吉林大学社会科学学报》(编号29)、《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)(编号34)、《清华大学学报》(哲学社会科学版)(编号39)、《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)(编号61)、《浙江大学学报》(人文社会科学版)(编号63)的个体效应,均显著高于或等于0.3,在样本中居于前列。另外,《南开学报》(哲学社会科学版)(编号37)、《中山大学学报》(社会科学版)(编号70)的个体效应,显著且接近0.3,相对水平也较高。从回归3的结果来看,以上期刊的个体固定效应或者大于0,或者不显著(与基准组没有显著差异)。综合回归2和回归3的结果可知,个体固定效应结果是比较稳健的,这些期刊的影响因子相对较高。从现实来看,这些期刊都是受国家社科基金资助的具有较好学术声誉的期刊。实证结果与现实较为吻合,印证了论文模型的现实解释力较强。

(二)稳健性检验

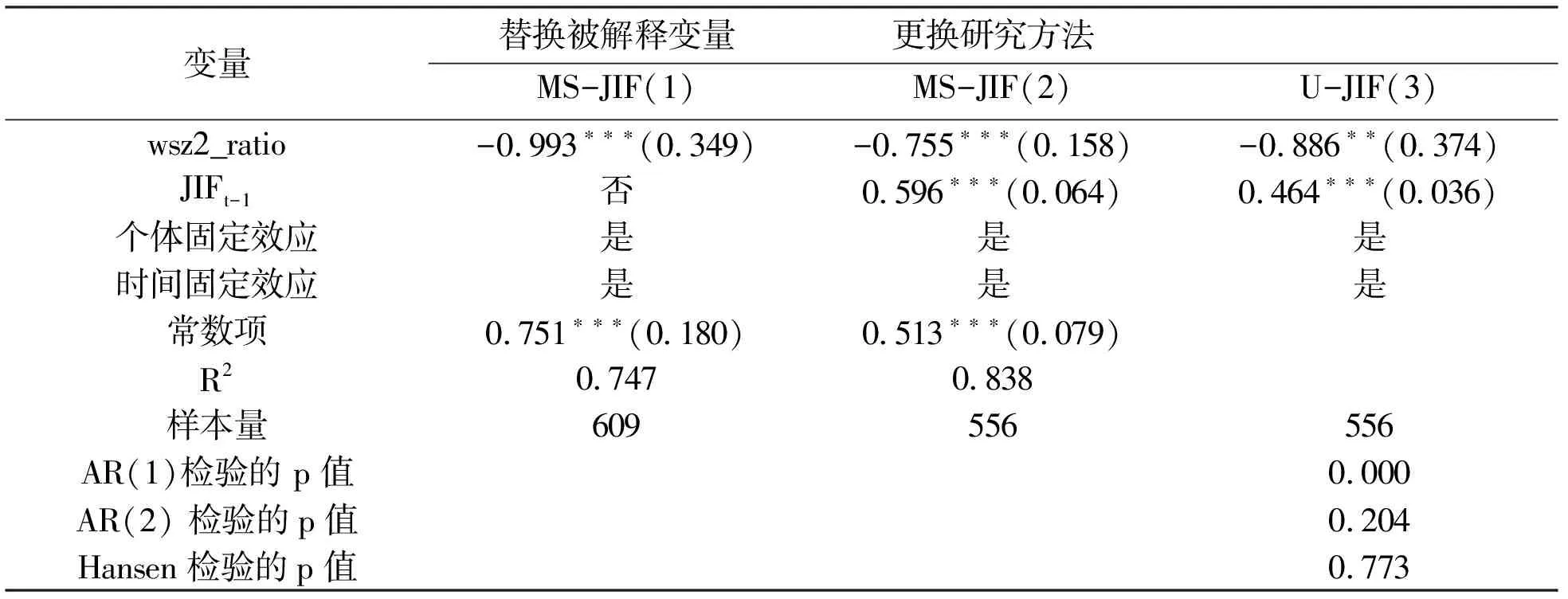

1.替换被解释变量。笔者将被解释变量替换为综合影响因子MS-JIF进行稳健性检验,结果见表4的第(1)列和第(2)列。这两列的结果显示,文史哲刊文占比对高校综合性学报的综合影响因子也呈现出一致的负向影响。在CSSCI来源期刊评价体系中,引证文献的统计源为当期的CSSCI来源期刊。相比复合影响因子,综合影响因子的统计源是期刊,与CSSCI来源期刊的统计源更接近。在当前期刊评价体系下,文史哲刊文占比对综合影响因子存在负向影响的结论对期刊的冲击力更强,给期刊带来更大的压力。

表4 稳健性检验

2.更换研究方法。由于式(1)中包括被解释变量的一阶滞后项,以及可能存在内生性,我们采用标准的系统GMM方法重新进行估计。回归结果如表4的第(3)列所示。Arellano-Bond检验AR(1)的p值小于0.01,AR(2)的p值大于0.1,即不存在高阶自相关。关于工具变量有效性的检验,Sargan检验更适合同方差,Hansen检验适合于异方差,本文采用Hansen检验来判断。Hansen检验的p值大于0.1,表明本文选择标准系统GMM估计的工具变量是合适的。采用系统GMM方法得到的回归结果表明,文史哲刊文占比依然不利于期刊影响因子提高,验证了本文的核心结论是稳健的。

(三)进一步讨论

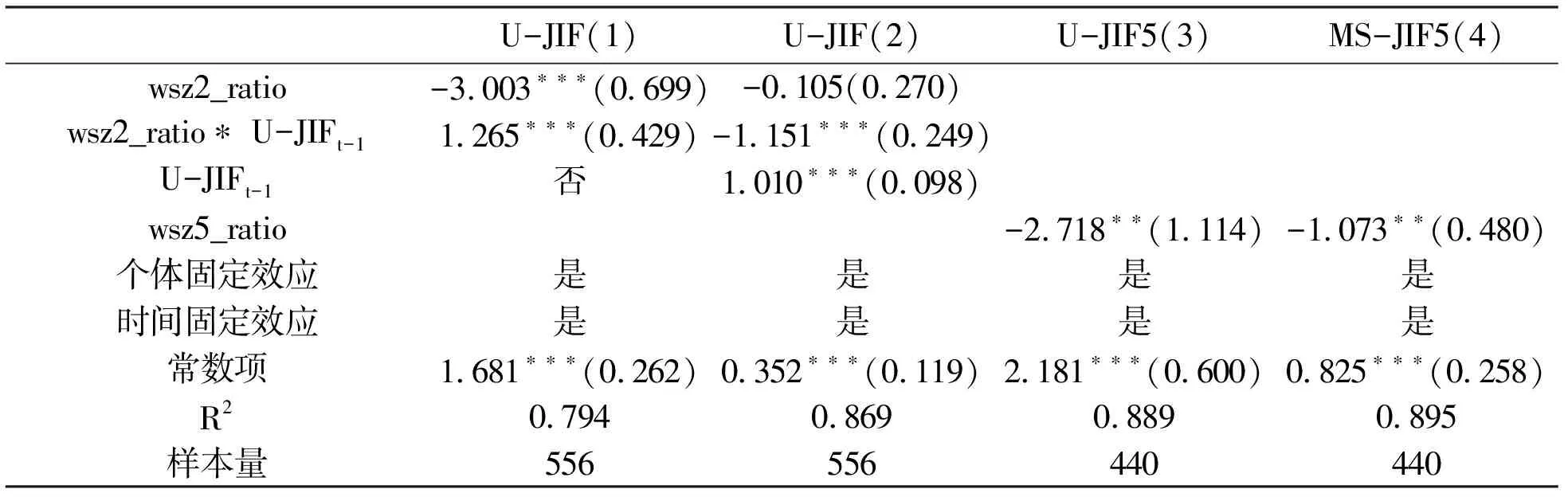

1.调节效应分析。作者在引用参考文献时,对于同一主题的研究,通常会偏向于学术声誉较好的期刊,即期刊声誉对于文史哲刊文占比的影响可能存在调节效应。笔者在式(1)中加入文史哲刊文占比与期刊声誉的交乘项来研究此调节效应,结果列于表5中。表5第(1)列的结果显示,文史哲刊文占比的回归系数依然显著为负,但是文史哲刊文占比与期刊声誉交乘项的回归系数显著为正,这表明期刊声誉越好,其刊发的文史哲文章被引用的概率越高。第(2)列中进一步加入期刊声誉变量后,文史哲刊文占比的回归系数不再显著,这可能是因为期刊声誉对影响因子的解释力更强,该列中文史哲刊文占比与期刊声誉交乘项的回归系数显著为负,期刊声誉的回归系数显著为正,依然表明文史哲刊文占比提高会使期刊影响因子降低,与前面的回归结果一致。这意味着提高刊文质量,可以削弱学科引用差异给影响因子带来的负向影响,文章的学术质量是期刊获得良好声誉的关键。

表5 调节效应检验和长期影响效应分析

2.长期影响效应分析。在较长时间内,文史哲文章的引用与其他时效性较强的学科相比,劣势可能会减弱。于是考察期刊前五年的文史哲刊文占比对五年影响因子的影响,回归结果列于表5第(3)列和第(4)列中。

文史哲刊文占比对复合五年影响因子和综合五年影响因子均存在显著的负向影响。这表明,从五年时间看,文史哲文章的引用相比其他学科而言依然处于绝对劣势地位,其引用无法在较长时间内进行平滑,这也反映出学科差异的稳定性。文史哲等基础学科研究引证周期较长、引用期刊文献较少的特点决定了这类文献对期刊影响因子天然“贡献”不足,由此使得其在综合性期刊中的占比越高,影响因子越低。

五、结语

文史哲学科文章更多关注经典文献,而较少引用短期内的研究成果,使得该学科文章的引用水平相对较低。当其与经济学、管理学、社会学和法学等热门学科文章作为综合性期刊的拼盘时,文史哲文章对期刊影响因子增长的“贡献”就相对较小了。笔者发现,文史哲刊文占比对影响因子有显著负向影响。这一结论在替换被解释变量和更换研究方法等稳健性检验之后依然成立;期刊声誉有助于降低文史哲刊文对影响因子的负面效应;学科引用周期、引证规律间的差异并不随时间延长而平滑削弱,文史哲刊文占比对五年影响因子依然有显著负向影响。以上研究结论充分体现了影响因子在期刊评价中的学科适应差异性。

增强学科特色、避免同质化是综合性期刊发展和改革的路径[9],综合性学报根据学校的学科特色、刊物发展优势等调整刊文的学科结构是顺势而为的举措。同时,期刊转型与期刊评价紧密相连。若期刊评价以影响因子为标尺,难免会有综合性期刊迫于压力而故意扭曲刊文的学科结构,减少文史哲研究的展示空间,遏制文史哲学科的发展。为此,避免影响因子单一评价指标,构建期刊评价体系就刻不容缓。中国科协、中宣部、教育部和科技部2019年提出的《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》指出,要“发挥全国学会同行评议功能和相关研究机构作用,分领域发布科技期刊分级目录,形成全面客观反映期刊水平的评价标准”。这一意见对于社科期刊而言同样具有适用性,即分领域建立社科期刊分级目录。此外,2021年《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》中提出的“以内容质量评价为中心,坚持分类评价和多元评价,完善同行评价、定性评价”也为期刊评价体系完善提供了指南。为此,对于综合性学报而言,根据刊文的学科结构差异,进行更细化的分类,以影响因子等量化指标为工具,搭配多元化的期刊评价方式是期刊评价体系优化的方向。这将引导期刊按照自身发展优势和特点,设置合理的学科刊文结构,从而充分发挥学术期刊引领学科发展的作用。罗重谱指出,在“十四五”时期,推动我国学术期刊高质量发展,应提升其服务基础理论研究的能力[10]。由此,为“文史哲”等基础学科研究提供展示和宣传的平台,是期刊高质量发展的重要举措之一。