从新出土秦汉简牍文献看“稷”的所指及其历时演变*①

李建平

( 山东师范大学 文学院,山东 济南,250014 )

历代王朝建立,必先立其社稷。《尚书·太甲上》:“先王顾讠是天之明命,以承上下神祇;社稷宗庙,罔不祗肃。”(37)孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷八,阮元校刻:《十三经注疏》(第1册),北京:中华书局,2009年,第346页。“社稷”一词亦为国家之代称,是国家政权的标志,《礼记·檀弓下》:“能执干戈以卫社稷。”(38)郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷十,阮元校刻:《十三经注疏》(第3册),北京:中华书局,2009年,第2838页。又如《孟子·尽心下》:“民为贵,社稷次之,君为轻。”(39)杨伯峻:《孟子译注》(下册),北京:中华书局,1960年,第328页。东汉班固《白虎通·社稷》:“人非土不立,非谷不食,……故封土立社,示有土也;稷,五谷之长,故立稷而祭之也。”(40)陈立著,吴则虞点校:《白虎通疏证》(上册),北京:中华书局,1994年,第83页。社稷是古代帝王、诸侯所祭的土神和谷神,社为土神,稷为谷神。但上古时期“稷”指的是哪一种粮食作物,却是学术史上悬而未决的一大难题,如齐思和说:“稷这名辞自汉以来,已经不用了。《氾胜之书》中没有这名辞。所以究竟什么是稷?遂成了经学上的大问题。”(41)齐思和:《毛诗谷名考》,《农业考古》2002年第1期。历代学者引经据典、详加考释,并参以实地实物考察,但至今仍众说纷纭。近代以来随着考古学迅速发展,“稷”的所指为粟的观点逐渐被较多学者接受,但文献证据不足以致学界仍多有不赞同者,特别是权威辞书,如《汉语大词典》《汉语大字典》该条释义均对历代互相矛盾的观点不加分辨、诸说兼收;新版《辞源》虽有所取舍但又导致释义自相矛盾,给读者和学界造成了更多的困惑。近年来战国秦汉简牍文献的大量出土和公布,特别是其中大量涉及农业经济的簿籍类、数学类等文献,为这一问题的解决带来了新的契机并提供了丰富的、切实可靠的语料。

一、粟、穄、高粱三说及其存在的问题

长期以来,关于“稷”的所指,学界有粟、穄(黍)、高粱三说鼎立。三种观点均多有支持者,且各有其文献依据,以致难以定论,特别是前说支持者甚众。游修龄说:“以稷为粟和以稷为黍的,各自引经据典,互相辩驳,积累的文字,令人目眩。”(42)游修龄:《论黍和稷》,《农业考古》1984年第4期。因此,本文首先简要梳理历代诸说源流,探讨该研究的历史发展、学界现状及其存在的问题。

其一,认为稷指的是“粟”,即今之小米,或称之为“谷”。这是学界最早出现的观点,秦汉学者多信之,而后世乃至近代学者多疑之。《尔雅·释草》:“粢,稷。众,秫。”晋郭璞注:“今江东人呼粟为粢。”《左传·桓公二年》:“粢食不凿。”唐孔颖达疏引西汉犍为舍人注:“粢,一名稷。稷,粟也。”三国魏孙炎注同此(43)邵晋涵著,李嘉翼、祝鸿杰点校:《尔雅正义》(中册),北京:中华书局,2017年,第710-711页。。《玉篇·米部》:“粢,又音咨,稷米也。”(44)王平等:《宋本玉篇》(标点整理本),上海:上海书店出版社,2017年,第250页。又,《汉书·宣帝纪》:“嘉谷玄稷。”东汉服虔注:“玄稷,黑粟也。”(45)班固撰,颜师古注:《汉书》(第1册),北京:中华书局,1962年,第260页。《国语·晋语四》:“黍稷无成。”三国吴韦昭注:“稷,粱也。”(46)左丘明撰,韦昭注,胡文波点校:《国语》,上海:上海古籍出版社,2015年,第234页。直到南北朝时期,学界仍多持此说。如北魏贾思勰《齐民要术》将“种谷第三”和“黍稷第四”并列,并明确指出:“谷,稷也,名粟。谷者,五谷之总名,非止谓粟也。然今人专以稷为谷,望俗名之耳。”(47)缪启愉:《齐民要术校释》,北京:中国农业出版社,1998年,第60页。此后学界仍多有沿用者,如北宋邢昺《尔雅疏·释草》:“然则粢也,稷也,粟也,正是一物。”(48)郭璞注,邢昺疏:《尔雅注疏》卷八,阮元校刻:《十三经注疏》(第5册),北京:中华书局,2009年,第5712页。元畅师文《农桑辑要》、鲁明善《农桑衣食撮要》,明徐光启《农政全书》以及清代学者邵晋涵、沈维钟、崔述等,近代学者高润生、齐思和、万国鼎、游修龄、李根蟠等都有论证。

其二,认为稷即“穄”,特指一种不黏的黍。南朝梁陶弘景首倡此说,《本草经集注》卷七:“稷米亦不识,书多云黍稷,稷恐与黍相似。”(49)陶弘景著,尚志钧、尚元胜辑校:《本草经集注》,北京:人民卫生出版社,1994年,第513页。细审文意,陶氏显然是一种推测,只是说黍稷二者“相似”,并未肯定为一物。至唐苏敬《新修本草》(又名《唐本草》)卷十九明确肯定此说:“本草有稷,不载穄,稷即穄也。今楚人谓之稷,关中谓之糜,呼其米为黄米,与黍为籼秫,故其苗与黍同类。”(50)苏敬等著,尚志钧辑校:《唐·新修本草》,合肥:安徽科学技术出版社,1981年,第493页。宋人进一步从语音上论证“稷穄同音通用说”。如沈括《梦溪笔谈·药议》:“稷乃今之穄也,齐晋之人谓‘即’‘积’皆曰‘祭’,乃其土音,无他义也。”(51)沈括著,金良年点校:《梦溪笔谈》,北京:中华书局,2015年,第263页。又,蔡卞《毛诗名物解》卷三“释百谷”:“稷,祭也,所以祭,故谓之穄。”(52)蔡卞:《毛诗名物解》,《影印文渊阁四库全书》(第70册),中国台北:商务印书馆,1986年,第545页。南宋罗愿《尔雅翼·释草》:“稷又名为穄……然则稷也,粢也,穄也,特语音有轻重耳。”(53)罗愿著,石云孙校点:《尔雅翼》(第1册),合肥:黄山书社,2013年,第3页。明李时珍《本草纲目·谷部》进一步明确肯定该说,影响深远:“稷与黍,一类二种也;粘者为黍,不粘者为稷。”(54)李时珍:《本草纲目》(下册),北京:人民卫生出版社,1994年,第1473页。清人汪灏、吴其浚以及近代学者丁惟汾、胡锡文、王毓瑚等都赞同该说。

从该说发展可见,早期陶弘景只是推测,至唐宋学者始肯定该说,皆从语音和方言“稷”“穄”同音进行论证并获得学界认可;但同样有学者从古音的角度论证该说之误,清人崔述率先质疑,《无闻集》卷二《稷穄辨》:“稷,入声,子力切。穄,去声,子例切。稷从畟,穄从祭。其义、其音、其文,无一同者,则二者之非一物明矣。”(55)崔述著,顾颉刚编订:《崔东壁遗书》,上海:上海古籍出版社,1983年,第702页。但崔氏所用为中古音,并非二字流行的上古之音。劳榦最早从上古音角度质疑,张波继之强调二字古音相差甚远,并论证了二者读音到中古以后逐渐趋于一致的演变过程;此后李根蟠、何红中等学者都以“上古时代稷的读音与穄不相侔”作为二者不同的证据(56)李根蟠、吴舒致:《古籍中的稷是粟非穄的确证》,《中国农业科学》2000年第5期。。但从上古音来看,粟为心纽屋部,稷为精纽职部,穄为精纽月部,黍为书纽鱼部,四字声纽相近,虽然韵部分属阴声韵和入声韵且主要元音也不同,各家对其拟音也不同,但其实上古存在一定的相通条件。特别是稷和穄均为精纽,一在职部,一在月部,往往可通。如《礼记·檀弓下》:“鲁庄公之丧,既葬,而绖,不入库门。”汉郑玄注:“时子般弑庆父作乱。”唐陆德明释文:“杀,音试。”(57)郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷十,阮元校刻:《十三经注疏》(第3册),北京:中华书局,2009年,第2847页。弑,职部;杀,月部。又,《礼记·月令》:“宿离不贷。”《吕氏春秋·孟春纪》作:“宿离不忒。”忒,职部;贷,月部。又,万国鼎说:“稷在古代可能也读成粟的音。三国时诸葛亮手下有一员大将叫作马谡,谡音粟。”(58)参见何红中、惠富平:《中国古代粟作史》,北京:中国农业科学技术出版社,2015年,第65页。粟为心纽屋部,稷为精纽职部,声纽相近,屋职旁转。可见,仅从上古音的角度仍无法作出可靠的判断。

其三,认为稷指的是“高粱”。该说最早亦见于明李时珍《本草纲目·谷部》:“(元)吴瑞曰:稷,苗似芦,粒亦大,南人呼为芦穄。”(59)李时珍:《本草纲目》(下册),北京:人民卫生出版社, 1994年,第1474页。按,芦穄即高粱,或称蜀黍。但该说提出后学界少有接受者,如张亮所言:“吴瑞是经过考察、考证提出这一见解,还是像朱熹解释黍‘苗似芦,高丈余’的闭门造车,现在还不得而知。”(60)张亮:《程瑶田为什么说稷是高粱——读〈九谷考〉笔记》,《农业考古》1993年第3期。明代何乔远《闽书·南产志》也认为:“此说是薥黍也,北人曰高粱。”(61)何乔远:《闽书》(第5册),福州:福建人民出版社,1995年,第4435页。但二人所言都未见其详尽考证缘由与过程,因此也未引起学界关注。至清程瑶田作《九谷考》,对历代文献广征博引,参以多年实地考察之经验,从多方面反复论证该说(62)程瑶田:《九谷考》,《程瑶田全集》(第3册),合肥:黄山书社,2008年,第34页。。程氏学识渊通,训诂方法极其精审,因此清代学者多推崇其说。至如段玉裁言程氏《九谷考》“至为精析”,其稷为高粱说“真可谓拨云雾而睹青天”(63)段玉裁:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981年,第321-322页。,其他学者如祁寯藻、刘宝楠、陈奂、王先谦、朱骏声等,乃至郭沫若等皆赞同该说。

但现代考古学证据几乎彻底否定了该说,根据高粱的传播史可见其原产地为非洲,齐思和《毛诗谷名考》等名作都有辨正。但因后来考古发现有疑似早期碳化高粱出土,故缪启愉、张亮等学者认为程瑶田之说尚可进一步研究。赵利杰对所有疑似高粱出土情况作了系统考察与研究,基于专业的植物学方法进行鉴定,彻底否定了疑似出土高粱的情况:“(高粱)两汉魏晋及宋元时期通过多种途道先后传入中国……在两汉魏晋南北朝时期,高粱在南方得到较快的推广;唐末五代以来,高粱在北方的种植规模得到迅速的扩张,最终成为了农家不可或缺的重要作物。”(64)赵利杰:《试论高粱传入中国的时间、路径及初步推广》,《中国农史》2019年第1期。而且,可以明确的是,直到宋元之前,高粱一直局限于边缘地位而未推广至全国。

以上三说长期争论未休,何红中、惠富平《中国古代粟作史》“粟与稷、黍的关系”梳理诸说源流,并据齐思和、游修龄等研究,从古文献记载的稷之生物学形态、播种期和生育期、五谷之长和考古发掘、稷穄之古音差异四个方面进行了综合考察,然而如前文所述其系列视角也仍存在诸多质疑,因此作者也表示“随着粟、黍考古和其他材料的增多以及研究的不断深入,相信稷就是粟的观点将逐步被印证”(65)何红中、惠富平:《中国古代粟作史》,北京:中国农业科学技术出版社,2015年,第65页。,期待新文献资料或考古证据的发现加以证明。近年来,大量出土并迅速获得整理公布的战国秦汉吴晋简牍文献,特别是秦汉简牍文献中诸多簿籍和数学文献以及部分社会经济文献,往往涉及不同粮食作物的加工制度、发放和换算等,为该问题的解决提供了大量真实而且可靠的新语料。

二、从新出土秦汉简牍文献语料看“稷”之所指

“稷”的所指历代注释众说纷纭、莫衷一是的根本原因,在于传世文献中该词早在战国时期已不常用,至西汉时则更是用例罕见。特别是传世文献相关记载,往往不涉及其具体制度或不同作物之间的换算方法,因此无从基于诸多记载考证其字义的具体所指。从出土简牍文献来看,秦汉时期其实“稷”仍在实际使用,只是使用频率很低,系统排比和分析秦汉简牍所见粮食加工制度、播种收获宜忌、文献异文材料、粮食换算制度、语词组合情况等,基于“二重证据法”,目前所见文献已经可以全面证实秦汉时期“稷”的所指为粟。

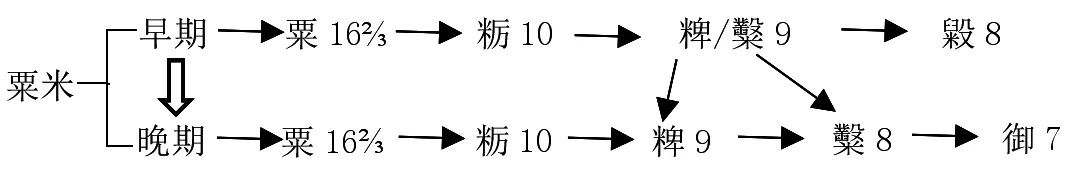

首先,从秦汉简牍中所见农作物的加工制度来看,“稷”与“粟”是完全一致的。秦汉简牍中多有各种粮食加工制度及不同粮食之间换算的记载,总体来看关于“粟”的记录最多,而“稷”则比较罕见。岳麓书院藏秦简《数》0780+0981+0886+0852四枚竹简(66)按:该编号为出土号,整理者重新编号为103-106号。,记录了各种农作物及其精制后的比重,其中涉及“稷”及其系列加工制度:“黍粟廿三斗六升重一石。水十五斗重一石。粝米廿斗重一石。麦廿一斗二升重一石。粺米十九[斗]重一石。稷毁(毇)十九斗四升重一石。稻粟廿七斗六升重一石。稷粟廿五斗重一石。稻米十九斗二升重一石。荅十九斗重一石。麻廿六斗六升重一石。叔(菽)廿斗五升重一石。”(67)陈松长:《岳麓书院藏秦简(壹-叁)释文修订本》,上海:上海辞书出版社,2018年,第102页。基于原简抄写次序和传世文献所见不同粮食作物加工制度的相关记载,我们将简文重新整理以便分析:

标准:水十五斗重一石。

稷类:稷粟廿五斗重一石;粝米廿斗重一石;粺米十九[斗]重一石;稷毁(毇)十九斗四升重一石。

稻类:稻粟廿七斗六升重一石;稻米十九斗二升重一石。

黍类:黍粟廿三斗六升重一石。

其他:麦廿一斗二升重一石;荅十九斗重一石;麻廿六斗六升重一石;叔(菽)廿斗五升重一石。

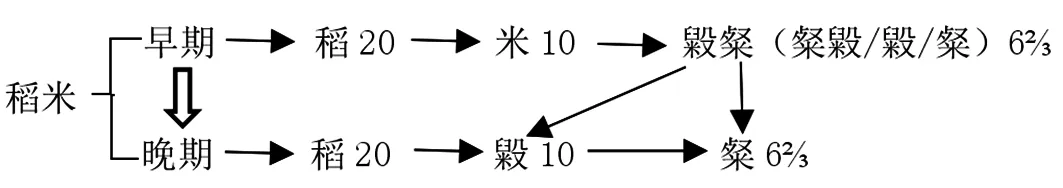

图1 秦汉粟米制度演变图示

综合出土秦汉简牍文献和传世上古农业文献所见各种粮食的加工制度看,只有“粟”才有如此复杂的加工制度,“稻”只有两级,早期为“米→毇粲(粲毇/毇/粲)”,晚期不再用容易混淆的“米”而发展为“毇→粲”。其制度如图2所示:

图2 秦汉稻米制度演变图示

“高粱”这一时代文献中仍未见明确记载,“黍”和“穄(不黏的黍)”加工制度也罕见。《九章算术》卷二“粟米”首先罗列了粟米的比率,包括“粟、菽、荅、麻、麦、稻”六谷,但未涉及“黍”和“穄”。岳麓书院藏秦简《数》所记各种粮食比重及其折算方法,只有“黍粟”一级而未见其他级别的加工品。可见,从加工制度来看,岳麓书院藏秦简《数》“稷粟”中的“稷”就是“粟”。“粟”既可以泛指带壳的粮食籽粒,也可以专指谷子,由于该时期词汇系统中没有其他泛指带壳粮食的语词,因此需要泛指时仍只能用“粟”。那么谷子的带壳者其实可以称为“粟(之)粟”,这显然容易造成混淆,因此秦简就用“稷”作谷子的专指,构成双音词“稷粟”,与“稻粟”“黍粟”二者并列并加以区分。

其次,从秦汉简牍“日书”类文献中粮食作物宜忌资料的异文看,“稷”与“禾(粟)”可以互文。睡虎地秦简《日书甲种》“禾良日”简18正叁-23正叁:“禾忌日,稷龙寅,秫丑,稻亥,麦子,叔(菽)、荅卯,麻辰,葵癸亥,各常□忌,不可种之及初获出入(纳)之。辛卯不可以初获禾。”《日书乙种》“五谷良日”简65:“五谷龙日,子麦、丑黍、寅稷、辰麻、申戌叔(菽)、壬辰瓜(苽)、癸葵。”(72)陈伟等:《睡虎地秦墓竹简》,《秦简牍合集·释文注释修订本》(第2册),武汉:武汉大学出版社,2016年,第342、492页。又,放马滩秦简《日书乙种》“五种忌”简164:“五种忌,子麦、丑黍、寅稷、卯叔、辰麻、[戌]秫、亥稻。”(73)陈伟等:《放马滩秦墓简牍》,《秦简牍合集·释文注释修订本》(第4册),武汉:武汉大学出版社,2016年,第94页。按,“龙日”即忌日。可见,寅日为“稷”之忌(龙)日。睡虎地秦简《日书乙种》“五种忌日”简46叁-51贰作:“五种忌日,丙及寅禾,甲及子麦,乙巳及丑黍,辰卯及戌叔(菽),亥稻,不可以始种获、始赏(尝),其岁或弗食。”其中,“寅稷”作“寅禾”。“禾”的本义就是“谷子”,甲骨文作“”(甲191),像谷穗下垂之形。《说文·禾部》:“禾,嘉谷也。以二月始生,八月而孰(熟),得之中和,故谓之禾。”《诗·豳风·七月》:“十月纳禾稼,黍稷重穋,禾麻菽麦。”清陈奂传疏:“禾者,今之小米。”马瑞辰通释:“此诗以禾与麻菽麦并言者,禾即粱也。”(74)马瑞辰:《毛诗传笺通释》(上册),北京:中华书局,1989年,第466页。可见,“稷”即“禾(粟)”,其忌(龙)日为寅日。

再次,从秦汉简牍所见士卒廪食情况来看,士卒口粮以“粟”为主,但诸多粮食加工、换算、量制等制度及传世文献“五谷”“九谷”却往往有“稷”而无“粟”,亦可证二者所指是相同的,秦汉简牍所见“粟”即百谷之首的“稷”。岳麓书院藏秦简《数》0780+0981+0886+0852一组简文记录了稷、稻、黍、麦、菽(大豆)、荅(小豆)、麻七种粮食作物的比重情况,应当是当时最常见的粮食作物,其中“稷”当即“粟”。传世文献也是如此,王毓瑚、游修龄都强调传世文献记载的“五谷”为“稻、黍、稷、麦、菽”或“麻、黍、稷、麦、菽”,如果把粟这个最重要而普遍的作物排除在五谷以外是不合逻辑的(75)王毓瑚:《我国自古以来的重要农作物》,《农业考古》1981年第1期。。又,《周礼·天官·大宰》:“一曰三农,生九谷。”汉郑玄注:“司农云:‘九谷:黍、稷、秫、稻、麻、大小豆、大小麦。’……九谷无秫、大麦,而有粱、苽。”(76)郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷二,阮元校刻:《十三经注疏》(第2册),北京:中华书局,2009年,第1392-1393页。“九谷”有“稷”而无“粟”,亦可证之。西北汉简中有大量屯戍士卒粮食发放记录,但一般均用“粟”或直接用加工后的“米”(其比例为10∶6),“稷”也仍在使用,但很罕见。如《敦煌汉简》364:“候虏张卿稷米三升,黍米二升,为社。为稷米四升,为社。张亻单君稷米四升,黍米二升,为社。”(77)甘肃省文物考古研究所:《敦煌汉简》,北京:中华书局,1991年,第233页。又,《居延汉简》10.39:“对祠具:鸡一;酒二斗;黍米一斗;盐少半升;稷米一斗。”(78)简牍整理小组:《居延汉简》(壹),中国台北:“中研院”历史语言研究所专刊之一○九,2014年,第37页。汉简中“稷(米)”往往和“黍(米)”相对而言,因此使用频率非常低。“粟”字《敦煌汉简》38例,《居延汉简》190例,《居延新简》则达到254例之多;“稷”字《居延汉简》中仅1例,《居延新简》未见,《敦煌汉简》8例(其中5例均见于上引364号同一枚简)。可见,出土简牍文献廩食制度所见“粟”就是“稷”,由于词汇的历时兴替,在两汉简牍中,前者已经基本替代了后者。

最后,从秦汉简牍所见“稷”与其他语词连用来看,“稷”当为“粟”。值得注意的是,《敦煌汉简》1308:“白粱稷米,六斗。”(79)甘肃省文物考古研究所:《敦煌汉简》,北京:中华书局,1991年,第269页。“粱”是“粟”的优良品种,特指精细的小米。《说文·米部》:“粱,米名也。”清朱骏声《通训定声》:“按,即粟也。”(80)丁福保:《说文解字诂林》(第8册),北京:中华书局,1914年,第3153页。《礼记·曲礼下》:“岁凶,年谷不登,君膳不祭肺……大夫不食粱,士饮酒不乐。”汉郑玄注:“粱,加食也。”唐孔颖达疏:“大夫不食粱者,大夫食黍稷,以粱为加,故凶年去之也。”(81)郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷四,阮元校刻:《十三经注疏》(第3册),北京:中华书局,2009年,第2726页。可见,简文中“白粱稷米”指的是精细的“粟”,则其中的“稷”为“粟”无疑。

层出不穷的秦汉简牍资料为学界提供了大量先前传世文献所未见的新材料,上述大量关于粮食作物加工制度、《日书》宜忌及其异文、秦汉士卒廪食制度、新见语词组合等相关记载,为秦汉时期“稷”的所指问题提供了充分的文献证据。

三、从汉语史视野看“稷”“粟”系列词汇的兴替及其动因

著名史学家何炳棣认为,“中国自从有史以来谷子的命名一直有些混乱”,而其原因“只能解释为命名上的某种混乱”(82)[美]何炳棣著:《中国农业的本土起源》(续),马中译,《农业考古》1985年第1期。;事实上,古代粮食制度及诸多名称的纷纭复杂并非命名上的混乱,而是语言发展早期词汇系统中的一种普遍现象:一方面,中国地域广阔,早期为同一事物造字和命名,不同地域往往有一定的差异;另一方面,随着历史的发展,词汇的兴替导致了不同时代粮食名称的同名异实或同实异名。此外,古代文献记载提及粮食作物,往往不涉及粮食制度问题而导致无从推算其差异和具体所指,而古籍注疏随文释义的训诂范式又导致对同一农业语词在不同文献中训释不同,古代辞书释义则基于其编纂原则和体例各有选择,以致部分学者没有认识到不同时代同一语词所指往往不同,导致理解上的诸多偏误并以讹传讹。因此要厘清系列疑难问题,需要从共时、历时的不同层面综合分析。

至于“穀(谷)”(汉字简化后和山谷之“谷”合并),《说文·禾部》:“穀,续也,百谷之总名也。从禾,声。”其本义是百谷之总名,秦及以前文献均如此。后来用作谷子的专名。学界或据贾思勰《齐民要术》呼谷为粟,认为到南北朝时谷才成为粟之专名见于书面(100)游修龄:《“禾”“谷”“稻”“粟”探源》,《中国农史》1990年第2期。;何红中则提出《尚书大传》用例,但该书旧题西汉伏生撰,早已散佚,只有辑佚本,所引《淮南子·主术》文是较早的:“昏张中则务种谷,大火中则种黍菽,虚中则种宿麦。”(101)何宁:《淮南子集释》(中册),北京:中华书局,1998年,第687-688页。但是从出土文献来看,战国楚简、秦简中均未见“谷”明确用于专指的用法,两汉简牍文献中有大量关于廩食制度的记录,特别是保存有很多“谷出入簿”的记载。如《居延汉简》11.27A:“谨移谷出入簿一。”又,简113.16A:“九月谷出入簿。”其中,“谷”是泛指各种粮食作物的。又如简177.16:“士吏吏卒十四人,用谷廿七石六斗:其十六石粟,十一石六斗麦。”又,简177.17:“凡谷卅一石:其十九石四斗粟,十一石六斗麦。”《肩水金关汉简》73EJT10:89:“今余谷五百卌九石四斗:其二百八石八斗五升粟,三百卌石一斗九升糜。”(102)甘肃简牍保护研究中心等:《肩水金关汉简》(壹),上海:中西书局,2011年,第134页。显然,谷是泛指,粟是专指。但由于谷子是当时最主要的粮食作物,因此当总括的粮食作物只有一种的时候,在这种特定语境中就专指谷子,但在汉简中较难判定。如《居延汉简》55.20:“第四隧卒伍尊,妻大女女足年十五,见署用谷二石九升少。”(103)简牍整理小组:《居延汉简》(壹),中国台北:“中研院”历史语言研究所专刊之一○九,2014年,第176页。《敦煌汉简》218:“[事]罚平一石谷,赏以社。”(104)白军鹏:《敦煌汉简校释》,上海:上海古籍出版社,2018年,第208页。其中涉及的谷只有一种,可能专指谷子。又,《居延新简》EPF22.13:“恩大麦二石付业,直六千;又到北部为业卖肉十斤,直谷一石,石三千。”(105)马怡、张荣强:《居延新简释校》(下册),天津:天津古籍出版社,2013年,第752页。不同粮食作物价格不同,谷应当专指谷子。总体来看,汉简中基本用粟表示谷子,而谷是泛指各种粮食作物的,只是在特定语境中可以理解为谷子,但这也正反映了其词义发展与兴替的语义基础和语境条件。到魏晋南北朝时期,本来是泛指的“谷”自然而然发展为谷子及其籽实的专名。按《齐民要术·种谷》:“谷,稷也,名粟。谷者,五谷之总名,非止谓粟也。然今人专以稷为谷,望俗名之耳。”(106)缪启愉:《齐民要术校释》,北京:中国农业出版社,1998年,第60页。可见,该词汇的兴替可能与北方口语中称粟为谷有关。又按,明徐光启《农政全书》卷二十五《树艺》:“古所谓稷,通称为谷,或称粟。粱与秫则稷之别种也。今人亦概称为谷。物之广生而利用者,皆以其公名名之,如古今皆称稷为谷也。”(107)石声汉:《农政全书校注》(第1册),北京:中华书局,2015年,第769页。可见,其词汇兴替的原因在于“粟”作为农作物的“广生而利用”,因此采用了表示“公名”的“谷”来命名之。此后,“谷”逐渐替代了“粟”,成为谷子的专名,但泛指的用法也仍然保留。因此在后世农书中为了区别,在两种用法同时出现的时候,如“五谷”“九谷”并称时,往往又可以采用“粟”或“稷”来区别之,并非该时代日常口语中仍用“粟”或“稷”来表示谷子。至于现代汉语中常见的后附加式双音词“谷子”,早在汉末三国已见,如《汉书·司马相如传》:“梬枣杨梅。”颜师古注引三国魏张揖曰:“杨梅,其实似谷子而有核,其味酢。”(108)班固撰,颜师古注:《汉书》(第8册),北京:中华书局,1962年,第2560页。虽然秦汉至吴晋简牍文献未见用例,但从词汇发展史来看,“名词+子”的后附加式复音词“是汉魏六朝时期十分常见的双音节名词构词方式”(109)王云路:《中古汉语词汇史》(上册),北京:商务印书馆,2010年,第283页。。

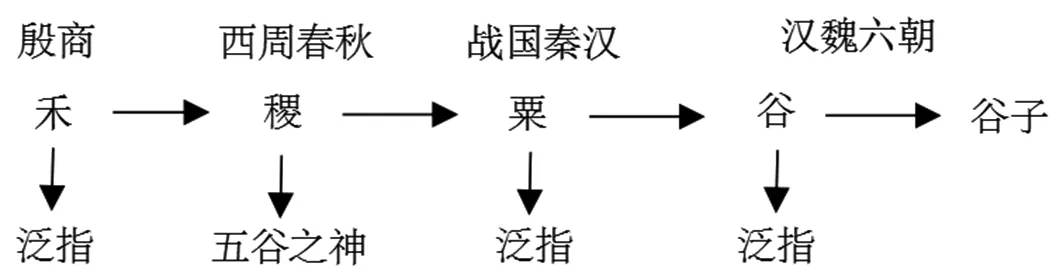

综上,表示“谷子”的语词在殷商时代用“禾”,后来“禾”词义扩大表泛指及带杆的禾稼;“稷”产生于西周春秋时期,但很快就用作五谷之神及主管农事之官等义;“粟”本义是粮食作物带壳的籽粒,战国秦汉时期词义缩小,可以用于专指“谷子”;“谷”本为百谷总名,大概在汉代可以用于专指“谷子”,随着汉语双音化的发展可以加词缀“子”构成后附加式复音词“谷子”。需要注意的是,如汪维辉认为“常用词的新旧更替是一个比较缓慢的渐变过程”,“通常情况下,从新词在文献中露头到基本取代旧词,大约需要三四百年的时间”(110)汪维辉:《东汉—隋常用词演变研究》,北京:商务印书馆,2017年,第408页。,而且旧词在某些特定文献或语境中往往还延续使用,表示“谷子”的系列语词正是如此,我们只能将其大概产生的时代总结如图3所示:

图3 “谷子”系列语词的历时兴替

四、权威辞书及其相关文献训释补正

新出土秦汉简牍文献为“稷”的所指提供了详实可靠的文献证明,使得稷即粟之说至今终于可以成为定论。根据出土新材料系统厘清“稷”“粟”“谷”等系列语词的具体所指及其使用时代,可对此前权威辞书、经典文献历代训释,乃至新出土文献的今人注释进行相关补充或订正。

首先,大型辞书释义是训诂学、词汇史研究成果的集中体现,其编纂与修订是一个长期而复杂的大型工程,又推动着训诂学、词汇史研究的发展。

其一,“稷”。《汉语大字典·米部》“粟”“黍类之不黏者”“高粱”三种观点兼收(111)汉语大字典编纂委员会:《汉语大字典》(第5册),成都:四川辞书出版社、武汉:崇文书局,2010年,第2809页。,《汉语大词典·米部》也是如此(112)汉语大词典编纂委员会:《汉语大词典》(第8册),上海:汉语大词典出版社,2001年,第123页。,只有新版《辞源·米部》未收“高粱说”:“谷物名。别称粢、穈。古今著录,所述形态不同,汉以后误以粟为稷,唐以后又以黍为稷。以为最早的谷物,古称百谷之长,谷神,农官皆名稷。《诗·王风·黍离》:‘彼黍离离,彼稷之苗。’《尔雅·释草》:‘粢,稷。’疏:‘然则,粢也,稷也,粟也,正是一物。’”(113)何九盈、王宁、董琨:《辞源》(下册),北京:商务印书馆,2015年,第3064页。综合出土粮食实物和出土文献记载可见,“稷”为高粱说既不符合考古发现该作物引进的时代,也无文献证据。而“黍类之不黏者”也是早期学者未见出土文献资料而致误。《辞源》既说“汉以后误以粟为稷”,又说“唐以后又以黍为稷”,则稷既不是粟,也不是黍;后文又认为“粢也,稷也,粟也,正是一物”,自相矛盾。据出土秦汉简牍新材料,目前已完全可以证明上古文献“稷”所指为“粟”之说。

其二,“粟”。《汉语大字典·米部》引《说文》:“嘉谷实也。”认为其本义“古代泛指谷类”,其实误解了《说文》之义。如前引段注“嘉谷”泛指粮食作物,“实”是相对于脱壳的“米”而言的,其本义是“泛指粮食作物未脱壳的籽实”,故有“黍粟”“稷粟”“稻粟”之称。《汉语大词典·米部》:“谷粒。未去皮壳者为粟,已舂去糠则为米。”(114)汉语大词典编纂委员会:《汉语大词典》(第9册),上海:汉语大词典出版社,2001年,第210页。“谷粒”中的“谷”容易造成误解,即今之谷子,其实是泛指粮食作物。《辞源·米部》“粟”条义项一:“古以粟为黍、稷、粱、秫的总称。”义项二:“粮食的通称。”(115)何九盈、王宁、董琨:《辞源》(下册),北京:商务印书馆,2015年,第3160页。义项一采自明李时珍《本草纲目·谷二》,细审文意,李时珍列黍、稷、粱、秫只是举例说明粟泛指各种粮食作物,而非仅是这四种粮食作物的总称,因此直接解释为“黍、稷、粱、秫的总称”则是不准确的,李时珍所说其实就是义项二“粮食的通称”,两个义项语义相近,应当合并。

其三,“粢”。或作“秶”。传世文献多从“米”作“粢”,《汉语大字典·禾部》“秶”条引《说文》《字汇》等辞书释义而无书证,《汉语大词典·禾部》仅注“同‘粢’”,《辞源》未收。其实秦汉简牍多见,如《里耶秦简》8-1452:“出西廥稻五十□石六斗少半斗输;秶粟二石以禀乘城卒夷陵士五(伍)阳□□□□。”(116)陈伟:《里耶秦简牍校释》(第1卷),武汉:武汉大学出版社,2012年,第330页。又,简9-1113:“秶米石廿钱。”简9-2303:“舍守欧、佐秦出秶粟米四斗一升泰半升。”(117)陈伟:《里耶秦简牍校释》(第2卷),武汉:武汉大学出版社,2018年,第253、464页。凤凰山汉简、马王堆汉墓遣策均作“秶”。如凤凰山8号墓汉简126:“纯囊秶秫米一石一斗。”凤凰山167号墓汉简62:“秶粺米二石。”(118)湖北省文物考古研究所:《江陵凤凰山西汉简牍》,北京:中华书局,2012年,第46、175页。马王堆1号墓汉简遣策128:“黄秶食四器盛。”(119)裘锡圭:《长沙马王堆汉墓简帛集成》(陆),北京:中华书局,2014年,第192页。上述简文“秶”字整理者或径释为“粢”,细审图版皆从禾无疑。

其次,经典文献及出土文献相关训释也当予以明确或修正。

其一,《诗经·小雅·黄鸟》:“黄鸟黄鸟,无集于桑,无啄我粱。”程俊英、蒋见元注:“粱,高粱。”(120)程俊英、蒋见元:《诗经注析》,北京:中华书局,2017年,第413页。按,高粱此时尚未传入我国,此处的“粱”当为“粟(谷子)”的优良品种。

其二,《礼记·曲礼》:“凡祭宗庙之礼……黍曰芗合,粱曰芗萁,稷曰明粢。”唐孔颖达疏曰:“稷曰明粢者,稷,粟也;明,白也;言此祭祀明白粢也。”(121)郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷五,阮元校刻:《十三经注疏》(第3册),北京:中华书局,2009年,第2747页。《周礼·甸师》:“以供齍盛。”汉郑玄注:“齍盛,祭祀所用谷也。粢,稷也。”(122)郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷四,阮元校刻:《十三经注疏》(第2册),北京:中华书局,2009年,第1427页。注疏本来无误,但“粢”多见于祭祀相关文句,因此学界或认为“粢最初似乎都与祭祀有关”,“粢最初当是指祭祀所用之粟”(123)何红中、赵博:《古代粟名演变新考》,《中国农史》2010年第3期。,从汉简用例来看该字多用于遣策,与祭祀无关,且种类多样,有“秶粟”“秶秫米”“秶粺米”“黄秶”“白秶”等。又,“芗萁”一词,《辞源》:“高粱。”《汉语大词典》则强调“祭祀所用之高粱”,按前引高粱转播史来看,在《礼记》成书之时高粱还不可能广泛种植,甚至可能尚未传入我国,“粱曰‘芗萁’”之“粱”是指“粟之良者”,今之学者或将该词译注为“高粱叫做‘芗萁’”(124)杨天宇:《礼记译注》(上册),上海:上海古籍出版社,2004年,第50页。,也当修正。

其三,岳麓书院藏秦简《数》中常见的“禾”,学界多认为“泛指粮食作物”(125)萧灿:《岳麓书院藏秦简〈数〉研究》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第26页。,其释文修订本也认为:“联系以下算题的‘禾田’‘取禾程’等用法,可认为本简的‘禾’泛指粮食作物。”(126)陈松长:《岳麓书院藏秦简(壹-叁)释文修订本》,上海:上海辞书出版社,2018年,第81页。其实岳麓秦简《数》中的“禾”既可以表示泛指,也可表示专指,在总论中是泛指粮食作物的。如0956正:“为实,以所得禾斤数为法,如法一步。”该文中用重量来计算的是“枲(麻)”,可见“禾”是泛指无疑。但在具体粮食产量和赋税换算中,“禾”应当是有明确特指的,即“粟(谷子)”。如简0955:“取程,禾田五步一斗,今干之九升,问几可(何)步一斗?曰:五步九分步五而一斗。”又,简0982:“禾兑(税)田卌步,五步一斗,租八斗,今误券九斗,问几可(何)步一斗?”其中,“禾田”“禾税田”是和“枲税田”相对而言的。简0841:“枲兑(税)田十六步,大枲高五尺,三步一束,租八斤五两八朱(铢)。”其中禾、枲显然都是专指的,即今之谷子和大麻。萧灿计算出《数》中禾田的亩产量是“四又十一分之四”石,约4.36石。银雀山汉简《守法守令十三篇》记载,中岁亩产量中田为4.8石,上田为6.48石,下田为3.12石。二者亩产量是非常相近的(127)萧灿:《岳麓书院藏秦简〈数〉研究》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第47页。。值得注意的是,《守法守令十三篇》“田法”中往往省略了农作物的名称。如简938:“岁收:中田小亩亩廿斗,中岁也。上田亩廿七斗,下田亩十三斗,大(太)上与大(太)下相复(覆)以为率。”不同作物的亩产是不相同的,但系统分析相关简文可以推测,省略的应当是最主要的粮食作物“粟”,而且《守法守令十三篇》“田法”中有一枚简未省,即简945:“粟九升,上为之出日大半升,以为卅日之休。”(128)银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓竹简》(壹),北京:文物出版社,1985年,第146页。亦可证其中省略的作物名称为“粟”。那么,与之相同亩产量的秦简《数》中所言之“禾”也应当是“粟”。

综上所论,在历代学者丰硕研究成果的基础上,充分利用新出土的秦汉简牍文献与传世文献进行互证,既可以解决“稷”的所指这一经学史上的难题,也可以厘清殷商以来表“粟(谷子)”的系列语词的历时兴替及其动因,为经学史、词汇史研究以及《汉语大词典》《汉语大字典》《辞源》等诸多大型辞书的编纂与修订提供切实可靠的资料。近年来,战国至秦时期文献的大量出土并迅速整理公布,为“二重证据法”乃至“三重证据法”的运用提供了更多资料支持,给此前学界诸多疑难问题的解决带来了新的契机,特别是传世文献用例罕见,或者传世文献多用于虚指的疑难语词训释的研究,出土简牍为之提供了丰富且可靠的崭新语料,如传世秦汉典籍关于农业具体状况涉及较少,特别是较少涉及具体制度,因此与秦汉廩食制度、粮食加工换算制度、度量衡制度及物价水平等相关语词的训释往往多有争议,而新出土简牍文献中大量簿籍类、数学类文献为之提供了可靠的语料。汉语词汇是一个复杂且变化迅速的系统,既有语词本身词义的演变,也有词汇的历时兴替,古代农业词汇也是如此,相关语词训释必须基于出土文献和传世文献互证,将共时研究和历时比较有机结合起来才能得出科学的结论。

——秦汉时期“伏日”考论