坚守林勘精神 践行创新驱动助力四川林草业高质量发展

省林业和草原调查规划院

在省林业和草原局的正确领导与精心指导下,按照加快建设生态文明和美丽四川、推进治蜀兴川再上新台阶的重大部署,紧紧围绕“高质量筑牢长江黄河上游生态屏障、高质量建设林草经济强省”两大目标,全院着力践行绿色发展理念,大力推进创新驱动发展战略,以大规模绿化全川为林草业建设重点任务,关注林草业发展和生态文明建设重点工作,加快推进林草科技研发、技术创新、示范推广与学术交流,取得了明显的成效,为全省林草事业高质量高效益发展做出积极贡献。

引领创新 推动数字林草智慧融合

以服务四川林草资源数字化动态监测,紧扣林草大数据、云平台建设为主题,围绕建设“一个中心机房、一个数据仓储、一套运用平台、多个服务端口”的发展目标,构建全省林草大数据策源地、林草大数据高新技术应用中心和创新中心。

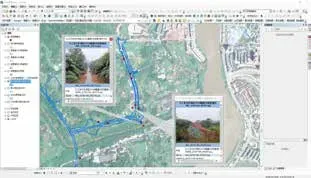

数据采集互联化

数据采集是四川林草大数据建设的关键。开展“互联网+数据采集”应用,将数据采集“平板化”,实时推送采集任务,视频解答采集难题,一键式返回采集结果,确保数据采集精准性和及时性,有效提升工作效率。

数据采集互联化构架

现地林地湿地数据采集和验收

数据成果空间化构架和全省森林资源分布图

无人机航飞遥感测绘林地监测成果

林草湿资源数字化监测展示成果

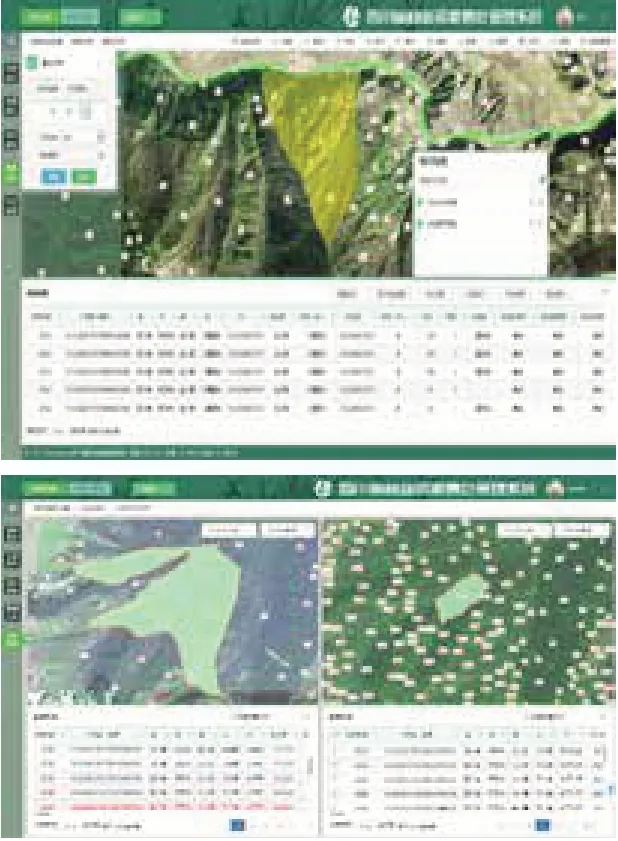

数据成果空间化

空间位置是林草资源最基本的属性,事关林地征收占用、林木采伐、自然保护地管理等林草行政审批(核)的合法性。搭建四川林草大数据基础平台,实现林草信息空间化、管理精准化,有效助推“空间规划”和林草大数据应用。

林草资源管理软件及应用

林草资源管理软件应用

成果应用感知化

业务应用与社会服务是林草大数据的根本使命。形象化、符号化是提升林草大数据应用服务的直观感知手段。感知渲染可以直观认知林草资源的空间位置、权属、起源,直观判断是否为公益林、是否涉及保护地等基础信息,有效解决林草信息服务“最后一公里”难题。

服务决策智能化

依托林草大数据平台,运用物联网和移动技术采集更新,采用云计算、人工智能技术开展深度学习、数据挖掘,充分揭示林草资源演变内在规律,实现林草大数据辅助决策智能化,有效提升林草高质量发展水平。

构建森林生态监测体系 推动资源监测规范化——四川省森林生态资源监测体系及应用研究

四川是森林资源大省,森林生态资源监测体系的建立是实现森林资源可持续利用的基础。开展“四川省森林生态资源监测体系及应用研究”对实现森林资源合理利用、保护与管理,提高该领域的科学技术水平具有重大意义。

森林资源监测制度建立于1989年,随着监测制度不断发展完善,课题采用在生产中研究、边研究边应用方式,采用综合集成的研究方法,通过关键指标集成,将处于分离状态的各种指标体系、抽样体系、调查方法、调查内容等有机融合,形成了具有综合功能的四川森林生态资源监测体系,实现了对森林、林木、林地及生态状况的快速监测。

面向森林生态资源监测,构建了包括森林、沙化、湿地、荒漠化、石漠化等综合监测指标体系;应用“3S”技术与传统森林资源调查技术相结合,提出了数据挖掘和数据融合技术,提高了监测效率和效益。

通过长期监测研究,运用动态建模技术,首次建立了全省宏观性的林地、有林地、活立木蓄积、消耗量、生长量动态预测模型,为林业发展决策提供了科学依据;建立了包括云杉、冷杉、川柏木、落叶松、华山松、马尾松、云南松、高山松、柳杉、栎类、桦木、桉树、硬阔、软阔等15个主要林分类型动态监测模型,为森林可持续经营提供技术支撑。

融合森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、森林资源作业设计调查和专题调查等4个层次,采用地面调查和遥感解译2种方法,建立了具有创新性的森林生态资源监测体系,减少了样地数量和样地面积,提高抽样精度15%以上,提高工作效率30%以上。

研究过程经历20年,通过课题系列研究和成果应用,促进生产技术的发展和服务应用的拓展。成果为天然林保护、退耕还林、野生动植物保护和自然保护区建设、长江防护林建设等工程的启动、规划设计、实施以及监测管理提供了科技支撑,同时在森林防火、林业产业发展、雨雪冰冻灾害与地震灾后生态恢复重建、湿地保护与恢复、沙化与石漠化治理、集体林权制度改革等方面得到广泛应用,取得了显著效益。成果创新性强,整体居于国际同类研究先进水平。

四川省科技进步一等奖证书

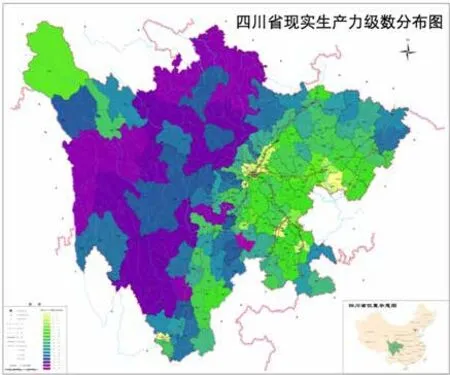

四川省现实生产力级数分布图

四川林业碳计量体系研讨会

课题研究成果评价鉴定会

林地土壤碳储量监测取样

增强林业碳汇能力 助力“双碳”目标实现——区域林业碳汇(源)计量体系开发及应用研究

课题研究由四川省林业调查规划院与中国科学院地理科学与资源研究所、大自然保护协会、四川省林业科学研究院和中国科学院成都生物研究所多家合作完成。目前,区域林业碳汇(源)计量体系开发及应用研究极少,世界各国均处于探索性研究阶段,国内研究更为薄弱,用于实践更是空白。

2009年以来,按照区域尺度林业碳汇(源)计量进行系统分析研究,首次构建了包括多期土地利用转移矩阵在内的林业碳汇(源)计量基础信息平台;构建了融合地理变异的生物量空间扩展方程;开发了基于森林资源连续清查样地及样木尺度和生物量空间扩展方程相结合的方法学;开发了基于多期森林资源调查与森林生态系统过程模型融合的方法学;集成了区域林业碳汇(源)计量体系,实现了林业碳汇(源)计量由点到面的空间尺度的转换。计量体系估算精度明显优于世界主要发达国家,有效满足了不同区域、不同尺度和不同时段林业碳汇(源)计量的现实需求。成果已在四川、内蒙、青海等多省区推广应用,取得了显著的社会、经济和生态效益,对我国履行《联合国气候变化框架公约》的义务,推进社会可持续发展和生态文明建设具有重要意义。

四川省科技进步一等奖证书

治理石漠化 荒山石丛披“绿装” ——四川岩溶区石漠化土地植被恢复应用技术研究

石漠化是当今世界最为严重的三大生态问题之一。四川岩溶区分布于10个市(州)46个县(市、区),面积277.73万公顷,石漠化土地面积73.19万公顷,对区域生态安全和经济社会发展影响很大。2006-2015年,四川有16个县(市、区)纳入国家发展和改革委员会石漠化综合治理试点工程建设。

四川岩溶区石漠化治理缺乏系统全面的植被恢复技术支撑,课题针对这些技术空白,运用翔实的监测资料和典型调查资料,开展了岩溶区生态环境脆弱性评价、立地分类、植被恢复树(草)种选择和植被恢复模型典型设计研究,提出了系统、全面、完整的植被恢复技术。

基于GIS的岩溶区生态环境脆弱性评价,选用地貌、土壤、植被等13个与岩溶区生态环境脆弱性紧密相关的因素,通过单因素空间指标分析、GIS技术和层次分析法完成岩溶区生态环境脆弱性评价。

建立岩溶区立地分类系统。选择确定划分各级立地单位的主导因子,立地区以地貌类型和气候条件为划分依据,立地组以岩溶地貌和土壤类型为划分依据,立地类型以土层厚度、基岩裸露度为划分依据。依据主导因子将岩溶区划分为4个立地区、26个立地类型组、127个立地类型。

四川省科技进步二等奖证书

叙永县石漠化治理成效

树(草)种选择。在岩溶环境与植被恢复关联性分析的基础上,运用典型调查资料和石漠化综合治理方案等,结合树(草)种生物学生态学特性,分析树草种各类立地环境的适宜性,确定岩溶区不同立地区适生树(草)种45个,其中乔木29个、竹类5个、灌木6个、藤本3个、草本2个。

植被恢复模型典设计。归纳各树(草)种在不同立地条件下的营造技术,特别是适宜于石漠化土地的技术措施和方法。首次设计61个植被恢复典型模型。

成果在川南、盆东、川西南山地岩溶立地区建立示范林2458.8亩,示范效果明显,造林成活率高,林分郁闭快,能有效地治理石漠化土地,减少水土流失,改善岩溶区生态环境。自2008年以来,成果在兴文、筠连、叙永等16个石漠化土地综合治理试点县广泛应用,生态、社会和经济效益显著。

精心谋划 精准施策 拯救“地球之肾” ——四川省湿地景观格局动态变化及湿地保护与可持续利用策略研究

湿地被誉为“地球之肾”,四川湿地资源丰富,是长江黄河上游重要水源涵养区,具有特殊且重要的地位。然而,四川湿地保护面临前所未有压力,科学保护和合理利用湿地资源,已成为政府和社会各界共识。客观分析湿地景观格局变化,研究湿地演变客观规律,探索影响湿地演变的驱动机制,进而建立湿地演变预测模型,可为湿地生态保护、可持续利用及管理提供理论依据。

湿地地理空间数据库构建。四川数据库包含1990-2015年的湿地景观数据,时间尺度长达25年,数据总体精度达到95%以上,是四川湿地保护的基础信息。

湿地景观格局动态变化分析。从时间与空间两个梯度,研究不同时期湿地景观格局动态演变特征,探讨25年来全省湿地景观时空演化规律。

基于CCA分析法的湿地景观格局变化驱动机制研究。采用非线性(CCA)方法,识别湿地演变主导驱动因素与作用大小,研究湿地演变驱动机制,填补了湿地景观演变定量化、空间化、连续化研究的空白,为湿地保护成效定量评估提供了科学依据。

基于 ANN-CA(人工神经网络-元胞自动机)耦合模型的湿地景观模拟。采用ANN-CA模型,建立了全省湿地演变模型,并叠加历史数据进行检验,预测模型符合精度要求,并分析不同变化因素、不同变化程度下湿地演变可能情景,可为湿地宏观规划与管理提供科学支撑,也为精准精细化湿地保护提供可能。

应用于广安市、眉山市湿地保护与可持续利用策略。以广安市全域湿地、眉山城市湿地保护与可持续利用为案例,找准了区域湿地演变规律与变化机制,开展了湿地保护规划的定量化分析,指导湿地保护规划的科学施策,为社会资金注入提供科学引导。

成果创新性强,达到了国内领先水平。通过广安、眉山湿地规划案例以及在阿坝州、甘孜州等地的应用,研究成果取得了明显的生态、经济和社会效益。

四川省科技进步二等奖证书

四川省德格县河流湿地景观

科技创新是林草业高质量、高效益发展的核心,技术迭代是行业转型升级的关键。开展森林资源调查监测技术更新升级,实现林草大数据辅助科学决策,探索森林质量精准提升技术,治理荒漠化石漠化土地,提升林地生产能力,保护湿地资源与生物多样性,四川省林业和草原调查规划院一直在创新进取的路上。建院66年来,已成为全国林业行业实力最强的综合性调查监测、勘察设计、工程咨询和科学研究单位之一。全院持有各类资质(资信)20个,荣获国家、省部级科技进步、工程咨询、工程勘察设计等奖励290余项。完成并发布行业、地方标准36项,完成专著6部,获得授权的国家发明专利13项、实用新型专利6项,取得国家计算机软件著作权登记27项。