科学稳妥实现“双碳”目标,积极推进能源强国建设

周守为 朱军龙 李清平 付 强 程 兵 刘一斌

1.中国海洋资源发展战略研究中心 2.中国海洋石油集团有限公司 3.中海油研究总院有限责任公司

0 引言

中国目前的能源消费量和碳排放量均高居全球第一[1]:2021年,我国一次能源消费量达到52.4×108t标准煤,能源燃烧的碳排放量达到105.23×108t。实现碳中和与全人类生存发展息息相关,从某种意义上来说,碳排放权就是生存发展权。为了应对全球气候变化,2020年9月,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出“碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”[2]。2021年10月,国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出了阶段能源结构比例的目标,提出从能源消费强度和总量双控、大幅度提升能源效率、严格控制化石能源消费、积极发展非化石能源、深化能源体制机制改革等重大举措,加快构建清洁低碳安全高效能源体系,助力国家实现碳达峰、碳中和目标[3]。2021年12月中央经济工作会议明确提出,要深入推动能源革命,加快建设能源强国。这是在中央级会议和文件中,第一次正式提出“建设能源强国”。2022年10月,中国共产党第二十次全国代表大会的报告中提出“积极稳妥推进碳达峰、碳中和,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步实施碳达峰行动”。

在一系列国家政策的支持和引导下,我国能源转型已经稳步开展并且初见成效。但是我们也应当清醒地看到,我国能源转型要走的路并不能一味效仿国外,独特的基本国情和庞大的能源消费量决定了中国需要走一条多能协调互补的能源转型之路。同时我们也要认识到,碳排放是一个历史积累的过程,每个国家工业化起步的时间不同,因而我们不要受到外部不实言论的干扰,在坚持对全球气候和人类生态负责的同时,更要专注于自身发展。

能源结构调整和技术革新从来都不是一蹴而就的。为此本文立足我国能源资源特点,研判了未来能源发展的趋势;分析全球碳排放历史和经济社会发展,进一步论证了国际碳减排应该坚持共同但有区别的责任三项原则;通过对比世界能源强国的特点,提出了我国建设能源强国的内涵、路径和战略举措。

1 中国是能源大国,但还不是能源强国

1.1 中国能源资源现状分析

1.1.1 中国能源生产量和消费量均位居世界前列

据BP、国家统计局、国家能源局及其他公开报道的数据 ,2021年中国一次能源生产量为43.3×108t标准煤、一次能源消费量为52.4×108t标准煤,均位居世界第一。其中煤炭生产量和消费量同为29×108t标准煤,均位居世界第一;原油生产量为1.99×108t、位居世界第六,原油消费量为7.2×108t、位居世界第二;天然气生产量为 2 076×108m3、位居世界第四,天然气消费量为 3 690×108m3、位居世界第三[4];水力发电量为 13 401×108kWh、位居世界第一 ;风力发电量为6 556×108kWh、位居世界第一;太阳能发电量为3 259×108kWh、位居世界第一;核能发电量为 4 071×108kWh、位居世界第二[5]。

1.1.2 中国能源资源种类多,能源资源赋存量巨大

根据自然资源部最新发布的《中国矿产资源报告(2022)》,我国化石能源剩余探明技术可采储量分别为 :煤炭 2 078.85×108t、石油 36.89×108t、天然气63 392.67×108m3、煤层气 5 440.62×108m3、页岩气3 659.68×108m3[6]。截至 2018 年底,我国煤炭资源探明储量为 15 663.1×108t,仅次于美国和俄罗斯而排全球第三[7]。截至2021年底,中国原油探明储量居全球第十二位[8];截至2020年底,中国天然气探明储量居全球第六[9];截至2021年底,中国可再生能源发电装机容量累计达1 020 GW,约占全球的1/3,其中水电装机容量累计为390 GW,可再生水电装机容量累计为35 GW,抽水蓄能装机容量累计为36 GW,风电装机容量累计为329 GW,太阳能装机容量累计为306 GW,均居全球首位[10]。因此,“缺油少气”的传统观念主要相对于我国巨大的能源需求量而言,而以上数据却足以表明,中国是一个名副其实的能源资源大国。

1.1.3 中国人均资源占有量小,资源分布不均衡

公开资料《中国的能源与政策》显示[11],中国矿产资源最为丰富的是煤炭,但其人均占有量仅为世界平均水平的79.0%,而石油为6.1%、天然气为6.5%、耕地为40.0%、水资源为25.0%,其中石油、天然气的人均资源量远低于世界平均水平。资源地域分布也存在着不均衡,晋、陕、蒙、宁、甘西部五省区煤炭资源量占全国的70.0%以上,但水资源却仅占全国的3.9%;整个淮河流域以北占据全国耕地面积的63.5%,而水资源却仅占全国的19.0%。

1.1.4 中国能耗强度大,碳排放量高居全球第一

我国能耗强度大,2019年单位GDP能耗为0.49 t标准煤/万元,是世界平均水平的1.4倍,是发达国家的2.1倍[12]。2021年我国一次能源燃烧的CO2排放量为105.23×108t,占全球碳排放量的1/4,并且每年煤炭开采逃逸的甲烷数量超过2 000×104t,甲烷的温室效应是CO2的25~28倍。以2021年为例,若我国节能减排效果达到世界平均水平,则有可能减少能源消费量15.0×108t标准煤(减少28.6%),能源消费量将控制在37.4×108t标准煤;若达到发达国家水平,就有可能减少能源消费量26.8×108t标准煤(减少51.1%),我国的能源消费量将控制在25.6×108t标准煤。

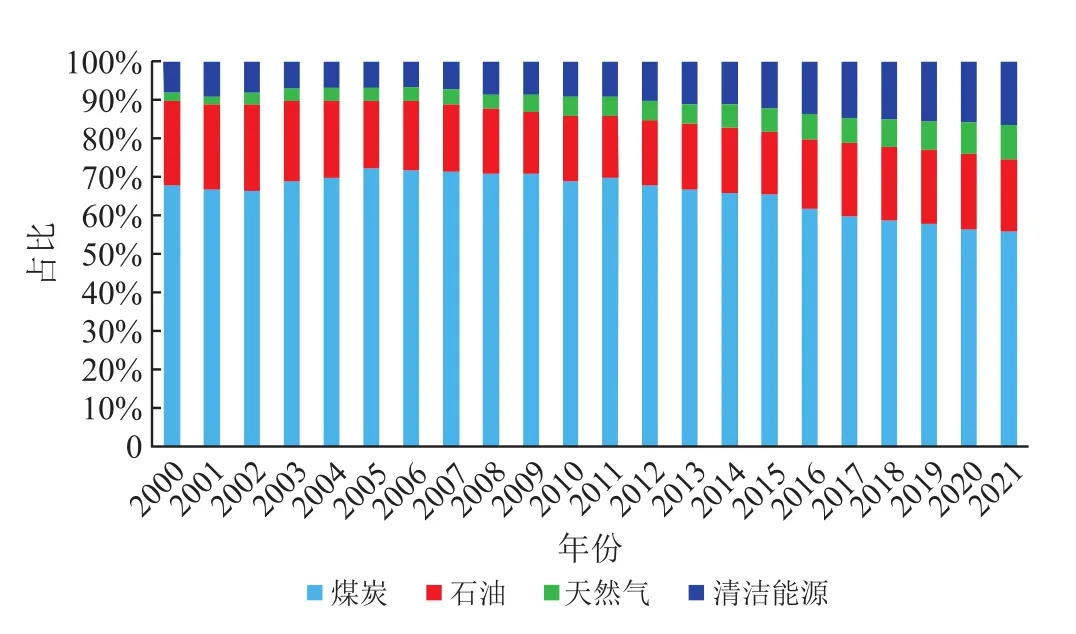

1.1.5 中国能源消费结构不合理,煤炭消费量过高

目前世界能源结构基本呈现“四分天下”的态势,呈现出以油、气为主,煤炭为辅,新能源迅速发展的趋势,发达国家则以油、气和新能源为主,煤炭占比越来越小。反观中国,能源消费结构以煤为主,2021年煤炭在一次能源消费结构中的占比高达56.0%,石油占比为18.7%、天然气占比为9.0%、新能源占比为16.3%[6]。煤炭占比过高是导致碳排放量大的直接原因,相对清洁的天然气和最清洁的新能源占比太小,而在碳达峰之前,能源消耗总量依然会增加,煤炭占比逐步减少,但消费量依然在增加。

1.2 对中国能源发展趋势的基本判断

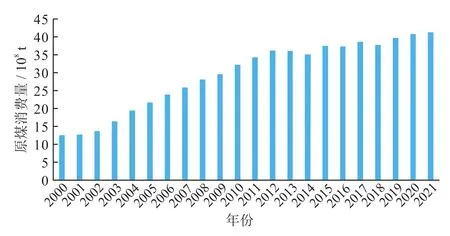

1.2.1 煤炭是我国的基础能源,具有兜底保障作用

煤炭在中国能源结构中长期占据主导地位,尽管近年来其在一次能源消费结构中的占比持续降低,但是消费总量却依然在增加(图1、2),在我国能源体系中起到了基本保障作用。2021年全国规模以上工业企业生产原煤40.7×108t,同比增长4.7%,较新冠肺炎疫情暴发前的2019年增长5.6%,煤炭资源的自主保障率达92.7%。未来在能源结构中,煤炭将主要发挥4个兜底作用:①能源保供的兜底作用,释放优质绿色煤炭产能,满足特殊条件下的煤电需求;②煤制油品满足应急条件下国家稳定运行的油品需求,降低石油对外依存度;③充分释放煤基燃气的潜力,通过煤制气、煤层气、深部煤炭地下气化等提高天然气保供能力,降低天然气对外依存度;④安全降碳的兜底作用,通过“煤基产业+ CCUS”等负碳技术,降低煤炭利用的碳排放水平,为能源转型和碳中和目标的实现作出贡献。

图1 2000—2021年中国能源消费结构图

图2 2000—2021年中国原煤消费量统计图

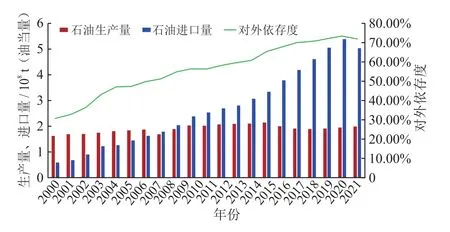

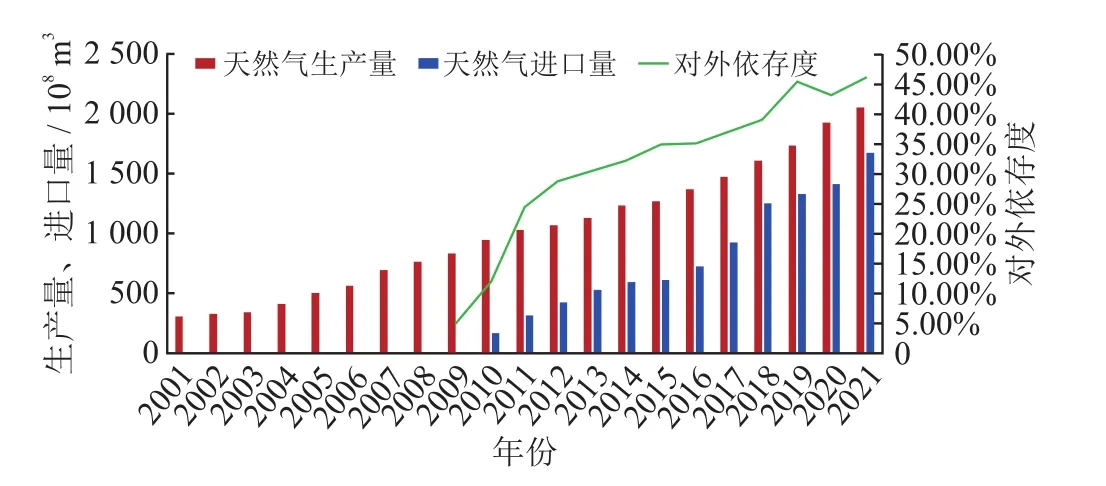

1.2.2 油气供应安全面临严峻挑战,稳油增气是重点任务

我国近20年石油和天然气的生产量、消费量及对外依存度统计结果如图3、4所示。从图3、4可以看出,2021年中国原油对外依存度高达73%,天然气对外依存度达到45%。海上通道是我国油气进口的主要路径,其中油、气总进口量的36%和9.4%经过霍尔木兹海峡,海上进口油气的80%都要经过马六甲海峡,管道气83%来自中亚地区,来源和通道都十分单一,存在着被中断的风险[13-14]。目前,我国陆上和近海油气勘探已处于国际先进水平,深、低、海、非、老等复杂油气资源开发技术也取得了重要进展,基本建立起了与我国油气工业发展相适应的、较完善的科技创新体系,为实现石油储量产量稳定增长、天然气储量产量快速发展提供了技术支撑。未来需要继续加大勘探开发力度,提升油气勘探开发理论技术和装备水平,保障油气稳定供给,实现国内原油产量稳产 2×108t/a以上、天然气产量增至 2 600×108~3 000×108m3/a的目标,夯实保障我国能源安全的“压舱石”。

图3 2000—2021年中国石油生产量、进口量及对外依存度变化趋势图

图4 2001—2021年中国天然气生产量、进口量及对外依存度变化趋势图

1.2.3 可再生能源将成为电力增量主体,但短期内在能源结构中的占比却仍然偏小

中国可再生能源开发利用规模稳居世界第一。据国家能源局的数据,截至2021年底,可再生能源发电装机总规模达到10.63×108kW,占总装机比重的44.8%,2021年我国可再生能源发电量达到 2.48×1012kWh,占社会用电量比重的 29.7%[15]。但非化石能源总量在我国能源消费结构中的占比却仅为15.6%,其中风能、光能约占5.35%,远低于水电8.1%的占比。我国拥有丰富的生物质能、地热能和海洋能,目前的开发利用数量较之于庞大的需求量还远远不够。大规模发展可再生能源需要解决消纳和调峰的问题,为了保障能源供应安全,需要建立可再生能源和化石能源协同发展的新模式。

1.2.4 立足自主创新,积极安全有效发展核电

我国已成为核电大国,核电装机容量突破5 000×104kW,在运行装机容量位居全球第三,在建装机容量位居全球第一[16]。目前有19座核电厂,其中商运机组53台,总装机容量为5 560×104kW;在建机组 23 台,总装机容量 2 419×104kW[17]。2021年,我国核能发电量为4 071×108kWh,位居全球第二,相当于减少燃烧标准煤1.15×108t、减少CO2排放量3.02×108t,在我国一次能源结构中的占比约为2.4%,2030年预计占比将达到4.4%。未来我国核能发展要规模、质量、效益并举,力争拥有先进的核科技创新体系和工业配套。

1.2.5 氢能是重要的二次能源,从长远看,要以发展绿氢为重要方向

我国拥有丰富的氢源基础,各种能源制氢潜力巨大。2021年,中国氢能产量超过 3 300×104t,其中达到工业氢气质量标准的约为1 200×104t,成为名副其实的世界第一制氢大国[18]。中国制氢技术相对成熟,绿氢规模化发展将大幅度降低成本,可以支撑我国中远期氢能发展的愿景;但现阶段制氢主要还是依赖煤气化制氢及工业副产氢的方式,电解水制氢能力很有限,产量占比很小(仅仅占制氢总产量的1%)。未来需要大幅度提高太阳能、风能、地热能、海洋能制氢的绿氢比例,并且做好市场培育和加氢站建设。

1.2.6 储能要规模化发展,加快可再生能源储能新技术产业化发展步伐

“十三五”期间,我国储能系统成本快速下降,为商业化应用奠定了基础,国家层面政策的出台也直接助推了储能发展,规模化项目已经实施与运行,储能产业链布局完善培育了具有国际竞争力的市场主体。“十四五”期间以应用为导向,突破现有储能技术发展的瓶颈。高安全、长寿命、高效率、低成本、大规模、可持续发展是表征先进储能技术的主要维度。近年,中国电化学储能装机容量增长迅猛,2019年和2021年分别同比增长59.4%和91.2%,地方政府要求新上风电光电项目须有10%~20%储能投入,这使得项目成本大大增加。未来需要继续探索新型储能技术,尤其是可再生能源储能新方式、新技术。

2 从历史的发展看碳排放

2.1 碳排放量是一个历史积累的过程

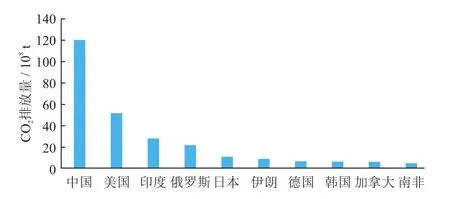

根据BP统计,2021年度全球因能源、工艺、甲烷和燃烧产生的CO2当量数据如图5所示[1],中国、美国、印度、俄罗斯等国CO2排放量位居前列,其中中国占据全球碳排放总量的30%。2021年全球碳排放量较2020年增长了5.7%,主要排碳大国较去年碳排放量均呈现增长趋势,其中中国增长5.3%,低于世界平均水平,远低于另外几个能源消耗和经济增长大国。中国处于发展的上升期和关键阶段,尽管基于庞大的人口基数和社会发展需求,碳排放量依然在增加,但增速逐渐放缓,表明“双碳”战略目标的实施和严格环保政策的执行已经产生了积极的效果。

图5 2021年全球CO2排放量较大国家统计图

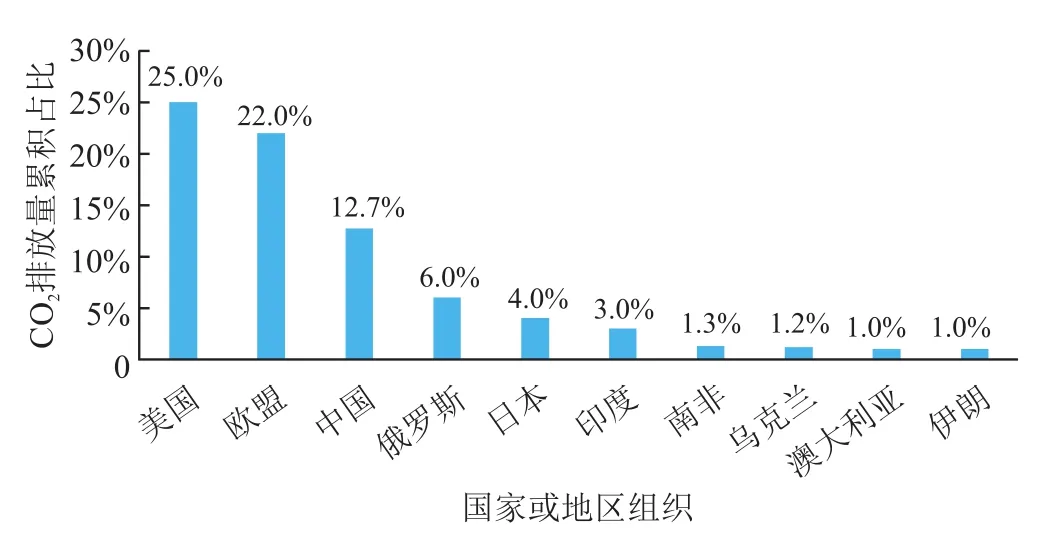

1750—2017年主要国家地区碳排放量累积占比统计结果如图6所示[19],全球在过去267年里CO2累积排放量超过1.5×1012t。迄今为止,美国排放了历史上最多的 CO2,累积达 4 000×108t,占全球总累积排放量的25%;欧盟国家的碳排放量排在第二位,累积达 3 530×108t,占 22% ;中国累积 CO2排放量为2 000×108t,占全球总累积排放量的12.7%,远低于欧美的积累排放量。俄罗斯、日本、印度、加拿大、墨西哥等国的CO2累积碳排放量也达到百亿吨级。因此,从历史累积情况来看,碳排放量高的国家均是工业化起步早、社会经济高度发展的发达国家和发展中国家,或者是经济体量大抑或是人口基数大的国家。

图6 1750—2017年世界主要国家和地区CO2排放量累积占比统计图

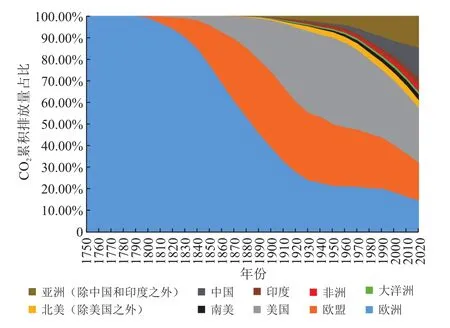

目前,国际社会的一个共识就是那些使得大气中CO2增加最多的国家应该在解决碳减排上承担最大的责任。过去200多年里,全球区域CO2累积排放量随时间迁移的变化趋势如图7所示。从图7可以看出,碳排放量与国家的发展史息息相关,现阶段碳排放量高的国家不一定就是历史上贡献CO2最多的国家。截至1950年以前,历史上一半以上的CO2是欧洲排放的,而其中的主要贡献者则是英国,1760年正是英国工业革命开始的时间,煤炭在人类能源利用史上开始扮演最重要的角色,大气中的CO2排放量急剧上升。1850年开始,美国工业迅猛发展,和欧洲国家并列排放了大气中绝大多数的CO2,短短100年内 CO2累积排放量达到了全球总量的40%。从1950年开始,中国CO2累积排放量占比开始迅速增加,基于中国庞大的人口基数和经济体量,短短70年内在全球CO2累积排放总量中的占比也达到了14.24%。从图7不难看出,一个国家的工业化程度和经济体量是决定其CO2排放量的主要因素,但是工业化发展时长决定了在人类碳排放史上的累积量;每个国家的工业化进程不同、延续的时间长度也不尽相同,而温室效应则是人类CO2累积排放的结果。因此,在减碳的责任与使命中,国际上应该坚持共同但有区别的责任原则。

图7 1750—2020年全球区域CO2累积排放量占比变化趋势图

2.2 碳排放量与经济社会发展密切相关

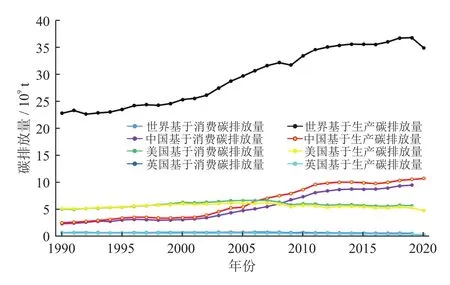

要衡量一个国家碳排放量的实际值,必须考虑该国在生产端和消费端的碳排放量数据对比。自从1990年有统计数据以来(图8)[20],可以看到,美国基于消费型碳排放量高于生产型碳排放量,2019年这两个数据分别为 56.3×108t和 52.6×108t。相差7%。这说明美国进口的产品比出口的产品排放了更多的CO2。而中国的情况则恰好相反,消费型排放量比生产型排放量低14%,2019年生产端排放量为104.9×108t,消费端排放量为 94.4×108t。虽然中国是一个CO2排放量大国,但却不是一个消费端排放量大国,因为它还在为世界其他地区生产商品。有些国家以生产为基础的排放量停滞不前,而以消费为基础的CO2排放量却稳步增加,其中包括2000年代初的爱尔兰、20世纪90年代末和21世纪初的挪威,以及1990年以来的瑞士。

图8 世界平均及部分国家基于生产/消费碳排放量对比图

上述比较结果告诉我们:个别国家是通过将排放密集型生产“外包”给其他国家来实现减排的,如果只是基于生产的排放量在下降,而基于消费的排放量却在上升,表明它是在“离岸”其他地方排放的。对于大多数国家来说,当国家变得更富裕时,碳排放量就会增加。但通过比较基于消费的排放量和经济增长的变化情况,可以看到,许多国家在实现减排的同时变得更加富裕,如英国、法国、德国和美国等基于生产和消费的排放量都有所下降。这些国家在没有将排放外包给其他国家的情况下也实现了真正意义上的减排。

从历史长河看,CO2的排放量和经济增长密切相关,人类通过利用更多的能源来提高社会经济发展水平,但是近30年来,这种关系正在逐渐脱离联系。英国、法国、德国、瑞典、芬兰、丹麦、意大利、捷克和罗马尼亚等不少国家过去30年内GDP增长而碳排放量却下降,2000年以后的美国在GDP上升的同时还实现了碳排放量大幅度下降。越来越多的国家设法将能源利用量与经济增长脱钩,同时使用低碳能源替代化石能源。这使得经济增长和碳减排并不矛盾,但是关键点则在于低碳技术的革新和低碳技术成本的下降。

世界银行收入数据显示,世界上最富有的一半人口(中高收入国家)排放的CO2占全球总量的86%,剩下一半(中低收入国家)人口排放量占比仅为14%,最贫穷的国家(占全球人口的9%)的碳排放量仅占排放总量的0.5%。这充分说明了碳排放量对收入和人口具有很强的敏感性。按此推测,全球增加30亿低收入人口,碳排放量将不会发生大的变化,但是增加10亿高收入人口,碳排放量则将增加近1/3。按照地区汇总的结果显示,北美、大洋洲、欧洲和拉丁美洲的碳排放量相对于其人口来说不成比例地高,北美仅占世界人口的5%,但却排放了近18%的CO2;亚洲占有世界人口的60%,碳排放量占比为49%;非洲占有世界人口的16%,但却仅排放了4%的CO2。

全球碳排放量的不平等是国际气候变化协议一直(并将继续)存在争议的核心原因,限制气候变化的同时也需要将经济收入、生活水平同碳排放联系起来,如何减少高收入生活方式的碳排放量、提高低收入人群的生活水平以及寻找平衡的兼容途径是本世纪最大的挑战之一。

3 推动能源强国建设的基本内涵

3.1 世界能源强国案例分析

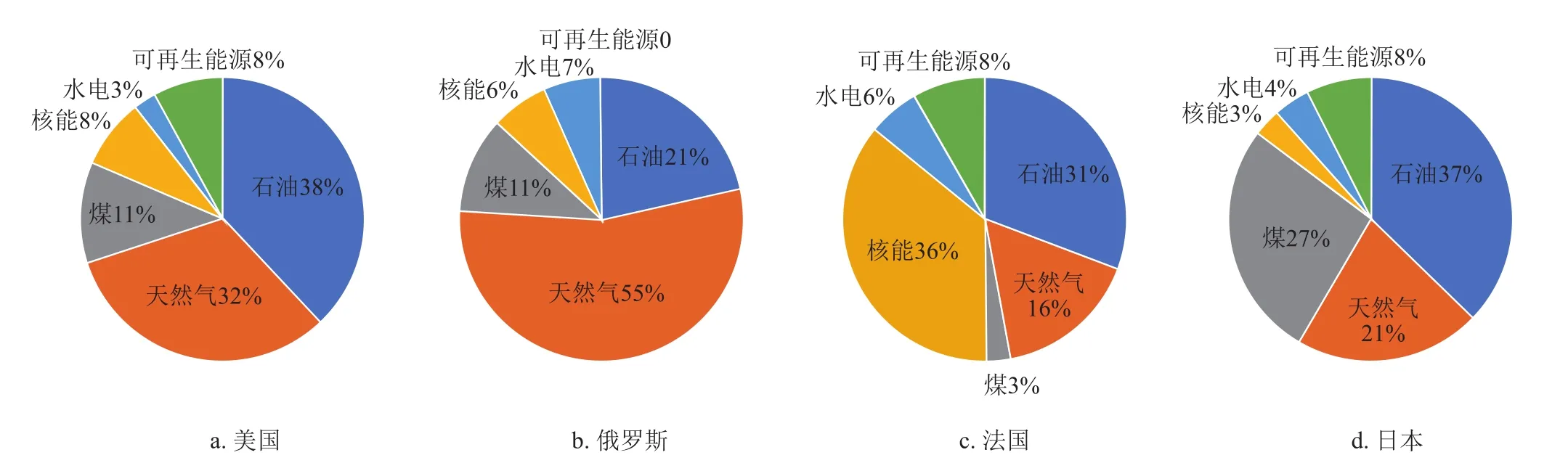

3.1.1 综合型能源强国——美国

美国是全球第一大经济体和公认的能源强国。能源生产量和消费总量长期位居世界第一,消费量直到2009年才被中国超越。美国生产的能源90%以上都是化石能源,石油、天然气、煤炭占比接近于“三分天下”[21-22]。能源消费结构中化石能源占比长期超过80%,并且以油气为主、煤炭和新能源为辅,美国2021年能源消费结构如图9-a所示。从1990年到2008年金融危机(又名美国次贷危机)之前,美国经济增长对能源的需求量和进口量明显增加,能源对外依存度曾达到35%左右的高点,之后得益于页岩油气革命性突破,完成了从净进口国向净出口国的转变,实现了能源独立。同时,美国还拥有能源资源储量丰富的自然优势、完善的能源储备体系和多元化的能源贸易结构、完备的能源市场体制机制、持续优化的能源结构、全球领先的技术水平、全球能源治理话语权、众多世界一流能源企业,因而牢牢把握着全球能源产业链的控制力。

图9 2021年四国能源消费结构图

3.1.2 资源型能源强国——俄罗斯

俄罗斯是众所周知的能源赋存大国、能源生产大国,以及全球最大的能源出口国。天然气探明剩余可采储量达38×1012m3,占全球总量的19.1%,位列全球第一[9];据IEA统计,该国煤炭探明剩余可采储量达 1 622×108t,占全球总量的 15.1%,位列全球第二[23];截至2016年底,该国原油探明剩余可采储量为184×108t,占全球总量的6.4%,位列全球第六[24]。该国生产的能源接近95%都是化石能源(油、气和煤炭),能源消费结构中天然气占比超过50%、石油接近20%、煤炭超过10%,其余的则为可再生能源,俄罗斯2021年能源消费结构如图9-b所示。2021年俄罗斯石油出口量占其生产量的43.1%,天然气出口量占其生产量的39.4%。同时,俄罗斯还拥有能源资源基础雄厚、能源工业产业链较为完备、规模大实力强的国有能源企业等优势,因而在国际能源市场具有较强的影响力。

3.1.3 技术型能源强国——法国

法国是欧洲第二大能源消费国和最大的核能生产国,其能源消费结构中以核能和油气为主,上述二者合计消费量占该国能源总消费量的比例超过80%,法国2021年能源消费结构如图9-c所示。法国油气等化石能源资源贫乏,消费量保持稳定且全部依靠进口,但法国炼油工业比较发达,炼油能力达6 100×104t/a,位列欧洲第四。核能在法国电源结构中的占比约为70%,远高于其他国家,核电装机容量达到6 137×104kW,仅次于美国,位列全球第二[25-26]。同时,法国坚定核能发展路线并逐步提升可再生能源占比,着力打造全球领先的能源技术。该国核电技术全球领先,深水油气勘探技术优势突出,拥有一批技术全球领先的能源企业,因而占据能源产业链优势地位,一直以来都是全球能源与气候治理的先锋。

3.1.4 创新型能源强国——日本

日本是一个能源资源极度匮乏的国家,能源大量依赖进口,目前日本的能源消费结构中化石能源占比约为85%。日本2021年能源消费结构如图9-d所示,其中超过95%的能源消费量都来自进口,2011年福岛核事故后,日本大幅度缩减了核能在能源消费结构中的占比。目前,凭借以能源技术立国、能源利用效率高、具备较强的能源应急保障能力、有一批强竞争力的能源技术企业等优势,日本得以跻身世界能源强国行列[27-28]。

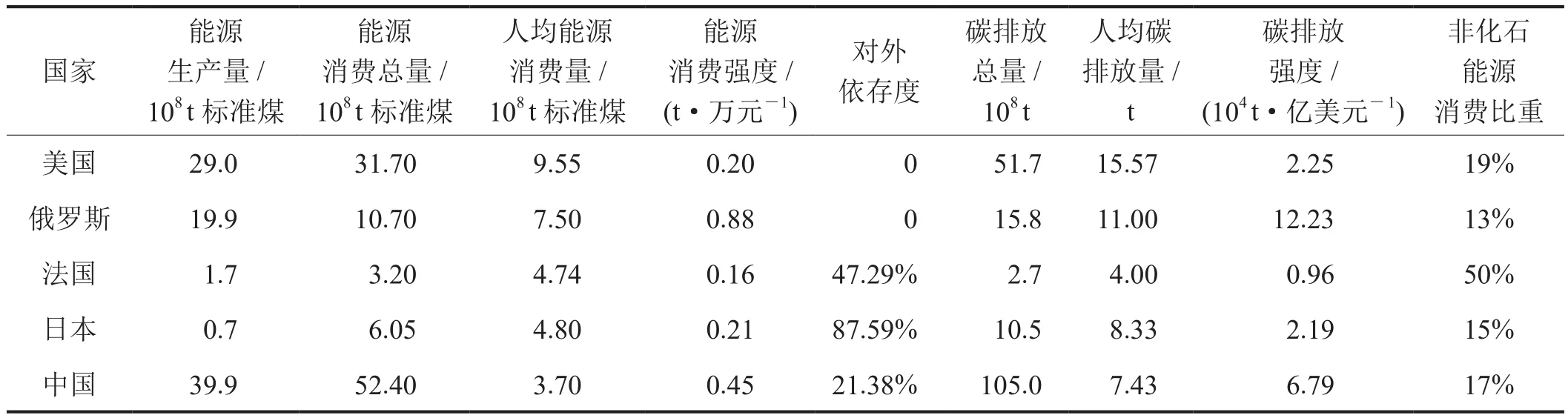

根据BP和世界银行等的数据,整理了上述能源强国与中国的相关指标如表1所示,各国的能源消费和排放情况差异也很大,侧重点也不同;中国与之相比,最大的问题在于庞大的消费基数之上,能源消费强度高、碳排放量高、油气对外依存度高。综合来看,“能源强国”尚无统一标准,但是保证能源安全是第一位,能源资源量大、生产能力强、自给能力强、能源技术先进、非化石能源占比高、碳排放量低等都是能源强国追求的目标,具体指标则因国情而异。

表1 2021年五国能源消费与碳排放情况对比表

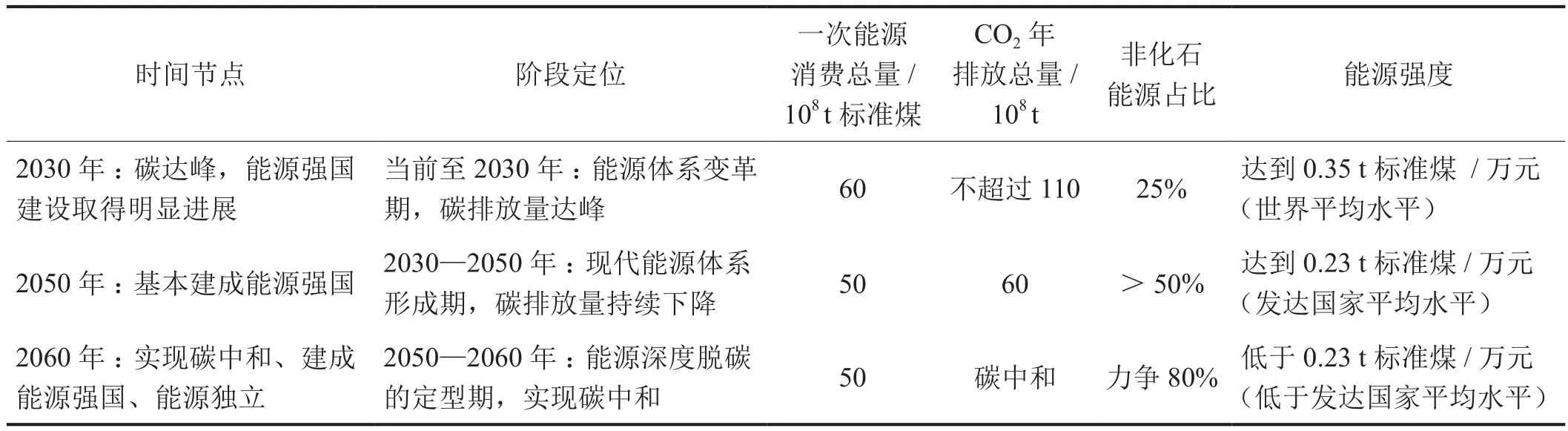

3.2 中国建设能源强国的内涵与路径

中国建设能源强国的总体思路要坚持构建“清洁、高效、安全、低碳”的能源体系,在地缘政治环境下,保证国家能源安全是第一位的,力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,为建设低碳能源强国奠定坚实的基础。我国力争在2060年形成非化石能源为主体的能源体系;能源指标力争在2030年能源强度达到世界平均水平,2060年达到发达国家平均水平,本世纪末低于发达国家平均水平;节能、储能、碳中和技术进入世界先进行列;2060年左右建成世界能源强国,实现能源独立。具体路径如表2所示。

表2 中国实现“双碳”目标和建设能源强国的路径和时间预测表

4 中国建设能源强国的战略举措

4.1 扎实推进节能提效,实现资源高效利用

继续推动全民节能减排,完善能耗总量和能耗强度双控制度,重点控制化石能源消费量,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。国家“十三五”规划中能源“双控”指标为单位GDP能耗累计下降15%,单位GDP碳排放量累计下降18%。具体到各地,有能源消费总量、单位GDP能耗以及单位GDP碳排放3个指标,目前多地的统计结果表明已经超额完成。同时推动产业结构优化调整,降低高碳产业比重,引导高耗能产业绿色低碳生产。目前能源的65%流向了工业生产、25%流向了建筑,碳排放量的41%来源于电力、28%来自交通、31%来自工业和建筑,加强高耗能产业的新技术和新工艺研发至关重要。加强节约能源、资源意识的科普和引导,强化资源经济再利用,提倡绿色低碳的生活方式。

4.2 多能互补的能源结构多元化发展

纵观国际上能源大国的发展趋势,都是从煤炭时代过渡到了油气时代,目前正在由以油气为主向非化石能源转型。中国的发展阶段和能源禀赋决定了需要由目前的以煤炭为主过渡到化石能源与非化石能源多元发展的阶段,再逐步过渡到以非化石能源为主的时代。国际油价的回升将促进油气勘探开发的投资,以油气为基石向新能源公司发展,未来5~10年油气业务仍将是油公司主要的利润来源,以此促进油气与新能源协同发展,油公司与新能源公司通过合资/合作等多种形式实现低碳绿色发展,未来油气与新能源利润角色或将互换。

4.3 加强煤炭清洁高效利用

发挥好煤炭在能源安全中的保障兜底作用。加强煤炭安全、高效、智能、低碳开发技术攻关,推进煤炭清洁高效利用技术研发;加快在役煤电机组节能升级改造,提升灵活调节能力和清洁高效水平;突破煤炭分质利用、废弃煤矿资源化利用和煤制化学品、液体燃料、天然气、氢等技术并广泛应用;提高煤矿瓦斯的安全利用技术水平,完善应急情况下的煤制油保障技术体系。

4.4 加大油气资源勘探开发和增储上产力度

油气领域应依靠内生发展,传统领域做好稳油增气,目前油公司7年行动计划已经稳步开展,为原油稳产 2×108t、天然气上产 2 600×108~ 3 000×108m3奠定了基础。同时要积极开发油气新领域(致密油气、页岩油气、富油煤等)的勘探开发,加大深海深层油气的增储增产。加大天然气开发,完善LNG产业链和消费终端建设,发挥天然气作为高碳向无碳转型的“过渡桥梁”作用,让天然气在一次能源消费结构中占据更高的比例和更重要的位置。

4.5 发挥海洋领域的重大作用

海洋是未来能源资源接续的重要领域,全球70%的油气资源赋存在海洋,而海洋中70%的油气则在深水,海洋原油增量占全国原油增量的78.2%。随着“深海一号”的投产,我国海洋天然气的供应能力将再上新台阶,在保障国家能源安全和碳减排上作出双重贡献。同时,海洋是地球上最大的活跃碳库,每年吸收全球碳排放总量的30%~40%。海洋能源绿色开发与海洋地质固碳、海洋CO2水合物深海埋存固碳均为可量化的未来大潜力固碳方式。海洋能源绿色开发包括海洋天然气的上产、大力发展LNG、CO2驱替油气、海洋油气与新能源的融合开发、海洋地质构造碳封存;CO2水合物埋存主要包括CO2与天然气水合物的置换、CO2水合物直接封存(深海海底、海底泥沙层、海底沟谷、深层海水等)。

4.6 因地制宜发展可再生能源

发展“可再生能源+”系统,将可再生能源与应用场景相结合;推动风光储一体化发展,利用好西部丰富的风光资源,加强干热岩发电等稳定性强的新能源技术与风电光电的结合;推进地热能的利用,发展分布式能源,推进海洋丰富的地热能资源与海上生产相结合;推进风电光伏等新型固废处理与循环利用技术的研发及产业化;发展海洋能、温差能等技术,推进远海风电制氢技术;推动农村可再生能源的发展,实施乡村清洁能源建设工程;让新能源形成合力。

4.7 大力推动新增电力零碳化

新增电力以绿电为主,构建以新能源为主体的新型电力系统,实现智能化、高比例新能源系统组网构建与安全高效运行,实现新能源从“并网”到“组网”的角色转变。建立电网系统和用户的双向智能化、信息化,由“电从远方来”到“电从身边来”,由“人人用电”到“人人发电”。

4.8 安全稳妥推进核电发展

保障我国核电全产业链情况稳定,包括原料储备充足、机组建设速率平稳、技术推进及延寿情况可控。积极稳妥布局建设三代热中子电站,大力支持面向未来基荷能源的核电技术开发,发展新一代固有安全高效核电技术、可控核聚变新技术。

4.9 大力推动负碳技术商业化

加强碳捕集封存与利用技术研发,为碳中和提供兜底保障。通过海洋碳汇、森林碳汇等多种举措实行固碳;推动CCUS(碳捕集封存与利用)技术突破并实现商业化发展(包括CO2地质封存技术、咸水层封存、CO2水合物封存、烯烃等化工原料制备技术等),要提升生态系统碳汇能力。

4.10 发挥工程科技在能源结构优化转型中的引领作用

做好清洁低碳能源新技术、新产业的培育工作及工程科技层面的发展规划,对煤炭清洁化、非常规油气、可再生能源+、储能、新型高效核电、负碳、智能电网等重点发展技术方向,做好科技布局和示范应用,推动一批面向未来的低碳能源技术尽早实现转化应用。

4.11 发挥市场化的推动作用和中央企业的主体作用

推动能源领域市场准入规则、交易机制、管理机制的优化和改革,提高市场的资源配置能力,充分激发能源市场活力;发挥中央企业在能源转型中的主体作用,加强对中央企业的能源新技术科技投入考核;鼓励碳汇评估和交易产业市场化发展。

5 结论

1)中国现阶段的能源生产量和消费量都遥遥领先于其他国家,但不能忽略我们有接近全球1/5的人口要养活,未来30年内我国能源需求量有可能将继续增加,其中化石能源的占比需要逐步减低。尽管中国能源资源量大,但分布不均匀、人均占有量少、碳排放量高、经济要增长等都将是长期存在的状态,实现碳中和之前的整个阶段都是要处理好能源需求增长与碳减排的关系,其中“先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动”是我国必须遵守的基本原则。

2)为了应对全球气候变化,中国已经做出“碳达峰、碳中和”的郑重承诺,快速开展节能减排并在短时间取得了不错的效果。面对不实舆论的压力,中国要坚持走节能提效和能源转型之路,同时不被外界所左右;中国的人均碳排放量远低于其他能源大国,从历史的累积碳排放量来说,中国也远低于美国和欧洲;碳中和对于每个国家都是一段历程,较之于西方国家,中国才走过一小阶段,维护全球气候生态是全人类团结起来共同承担的责任。

3)关于能源强国目前并没有统一的标准,制订适合本国特点的能源发展规划是建成能源强国的前提和基础,中国需要在降低能源强度、加快节能降碳先进技术研发和推广应用上取得更大的突破。力争在2030年能源强度达到世界平均水平,2060年达到发达国家平均水平,2060年左右建成世界能源强国,最终实现能源独立。

4)中国建设能源强国的战略举措依然要立足于我国能源资源禀赋,以确保能源安全为前提,加快能源结构转型、发展节能技术和能耗双控制度、做好传统化石能源和新能源的融合发展和逐步过渡、加大海洋资源的开发和发挥海洋固碳的巨大潜力、落实工程科技的引领作用、发挥市场机制和中央企业的主体作用。

总而言之,能源是工业的“粮食”,关系到国民经济的命脉,而能源独立则是事关国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安的大事。中国已经是名副其实的能源大国,我们要以科学实现“双碳”目标为契机,不断推进能源强国建设,以尽早实现能源独立这一终极目标。