不同涤粘纱线的结构与性能

李 瑶,陈 超,李 杰,王 强,孔冬青,韩庆帅,王永生,王 妮

(1.东华大学 纺织学院,上海 201620;2.山东如意科技集团有限公司,山东 济宁 272000;3.中国棉纺织行业协会,北京 100020;4.中国化学纤维工业协会,北京 100020)

涤纶具有断裂强度高、弹性好、抗皱等优点,但同时存在染色性差和吸湿性差等缺点;粘胶作为一种再生纤维素纤维,具有与棉纤维相同的化学组成,但其聚合度、结晶度、取向度都比棉纤维低,使得粘胶纤维吸湿性好、易染色,但断裂强度低、弹性差[1]。不同特点的纤维进行组合搭配,不仅可以弥补单一纤维的缺陷、发挥各自纤维的优势,还可以使得复合纱线及织物表现出新的风格及功能[2]。将粘胶纤维与涤纶纤维进行组合搭配的复合纱线既有涤纶良好的力学性能,又有粘胶良好的吸湿性。

不同结构的涤粘纱线具有不同的性能,常见的涤粘纱线有涤粘混纺纱、涤粘短纤维/短纤维包芯纱及涤粘长丝/短纤维包芯纱。通过参数优化以及改变混纺纤维在纱线中的比例可改善混纺纱线的性能。孙振国等[3]通过增加梳棉的生条定量,在并条工序中加大牵伸倍数,调整熟条定量,优化相关工序,降低了熟条不匀率,提高了涤粘混纺纱线的综合质量;通过对粗纱机进行改造、参数优化以及改变皮、芯纱的比例来探究短纤维/短纤维包芯纱性能的变化,如郭明瑞等[4]将粗纱机后区集束器替换为上表面横向中心位置带孔的喇叭口,实现了涤纶和棉纤维在粗纱机上的同时喂入,研究了皮芯粗纱纺纱工艺、粗纱定量、粗纱捻度以及芯纤维含量等因素对涤棉短纤维/短纤维包芯纱的芯纤维外露比例和纱线性能的影响规律;对细纱机进行改造、改变长丝的喂入位置等来探究长丝/短纤维包芯纱性能的变化,如祝庆利等[5]通过合理选配原料、优化配置工艺参数等方法提高了所纺制赛络纺棉/氨纶包芯纱的单纱断裂强度,降低了纱线的条干CV值,并解决了因包覆效果不良产生偏丝、断头等问题。

目前,每种结构纱线的研究较为独立,缺少同纤维组成、不同结构纱线的系统对比研究,本文对涤粘混纺纱、涤粘短纤维/短纤维包芯纱以及涤粘长丝/短纤维包芯纱的相关性能进行了初步分析,以期为后续新产品的开发和应用提供科学的理论依据和借鉴经验。

1 纱线的制备

1.1 原料选择及配比

原料选择:深灰色粘胶1.33 dtex×38mm;浅灰色涤纶短纤1.56 dtex×38mm;浅灰色涤纶长丝25 D(2.78 tex)/18 f,涤纶与粘胶比例均为15∶85。

1.2 纱线选择结构

纱线结构:混纺纱、短纤维/短纤维包芯纱、长丝/短纤维包芯纱。纱线线密度均为14.6 tex。

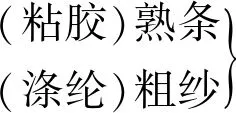

1.3 纺纱流程

涤粘混纺纱的纺纱流程:

涤粘短纤维/短纤维包芯纱的纺纱流程:

染色粘胶→开松→梳理→预并→并条(自调匀整)→熟条。

涤纶短纤维→开松→梳理→预并→并条(自调匀整)→粗纱。

涤粘长丝/短纤维包芯纱的纺纱流程:

2 性能测试

2.1 纱线结构形态

在纱线外包覆羊毛纤维,用Y172型哈氏切片器(米恩检测仪器(上海)有限公司)制作切片,喷金处理后,放置到TM3000型台式扫描电子显微镜(HITACHI公司)下观察纱线横截面。

截取适当长度的纱线并将其置于载玻片上放置到ECLIPES LV 100N POL型偏光显微镜(Nikon公司)下观察纱线纵向形态结构。

2.2 纱线条干

选用CT3000型条干均匀度测试分析仪(陕西长岭纺织机电科技有限公司)测试纱线条干,测试速度800 m/min,测试时间30 s,测试次数4次。

2.3 纱线捻度

选用Y331N型纱线捻度仪(南通宏大实验仪器有限公司),参照GB/T 2543.2—2001《纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法》,采用一次退捻加捻法测试纱线的实际捻度,试样长度500mm,预加张力0.5 cN/tex,速度1 000 r/min,限位为其允许伸长的25%,每种纱线测试次数为10次。

2.4 纱线毛羽

选用YG172A型纱线毛羽测定仪(陕西长岭纺织机电科技有限公司)测试纱线毛羽,纱线测试张力0.5 cN/tex,测试速度30 m/min,片段长度10 m,测试次数5次。

2.5 纱线芯吸性能

选用YG(B)871型毛细管效应测定仪(温州方圆仪器有限公司),取30 cm纱线放入染液池中,每隔10 s记录纱线的芯吸高度,3种类型纱线各进行6次重复试验,结果取平均值。

2.6 纱线拉伸性能

选用YG061F型电子单纱强力仪(上海祈工仪器设备有限公司),参照GB/T 3916—2013《纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定》,测试纱线拉伸性能,试样夹持距离500mm,预加张力0.5 cN/tex,速度500mm/min,拉伸次数为20次。

2.7 纱线抗弯性能

选用XCB-1AN纤维抗弯力测试仪(上海新纤仪器有限公司),测试纱线抗弯性能,夹持距离5mm,上升速度10mm/min,测试次数15次。

以上所有实验均在标准大气下进行,且试样在标准相对温湿度环境条件下经过24 h的调湿。

3 结果与分析

3.1 纱线截面

不同结构涤粘纤维混合纱线横截面见图1。如图1(a)所示,涤纶短纤维随机分布在粘胶中。图1(b)中,作为芯纱的涤纶短纤维被皮层的粘胶短纤维包覆,部分涤纶短纤维发生了向粘胶短纤维中的转移,纤维的转移使得纱线截面变得更为复杂,涤纶短纤维与粘胶短纤维既不是完全呈皮芯结构分布,也不是随机分布。这是因为作为芯纱的涤纶粗纱捻向与短纤维/短纤维包芯纱粗纱捻向相同,对于涤纶粗纱来说相当于2次加捻,加捻作用使纱线中纤维间产生了向心压力,增大了纤维间的摩擦力。此时,在皮层纱向心力的挤压下,芯纱中外层纤维开始向芯纱内部转移,芯纱内部纤维被挤出芯纱表面,转移到皮层纱内侧,由于芯纱与皮层纱均由短纤维构成,皮芯纱交界处的纤维会进一步发生交叉纠缠。如图1(c)所示,涤纶长丝抱合比较紧密,没有发生向粘胶短纤维中的转移,且粘胶短纤维没有完全包覆住涤纶长丝,涤纶长丝裸露在纱线表面,即发生了“露丝”现象。

不同结构涤粘纱线纵向形态见图2。由图2可见,混纺纱毛羽较多;短纤维/短纤维包芯纱毛羽数居中;长丝/短纤维包芯纱毛羽数稍少。

图1 不同结构涤粘纱线横截面Fig.1 Cross section of polyester viscose yarns with different structures.(a)Blended yarn;(b)Staple fiber/staple fiber core-spun yarn;(c)Filament/staple fiber core-spun yarn

图2 不同结构涤粘纱线纵向形态(×40)Fig.2 Longitudinal morphology of polyester viscose yarns with different structure(×40).(a)Blended yarn;(b)Staple fiber/staple fiber core-spun yarn;(c)Filament/staple fiber core-spun yarn

3.2 纱线条干

条干CV值是表征条干均匀程度最基本的指标,数值越小,条干均匀度越好。纱线条干测试结果见表1。可见,短纤维/短纤维包芯纱条干CV值最大,有最多的细节、粗节以及较多的棉结;混纺纱与长丝/短纤维包芯纱的条干CV值相差不大,但长丝/短纤维包芯纱的粗节、棉结数都多于混纺纱。这可能是因为在成纱过程中,纱线中内外层纤维相互转移、穿插以及纠缠,产生了纤维相互握持的自锁结构[7]。短纤维/短纤维包芯纱在加捻三角区存在涤纶短纤维与粘胶短纤维之间的转移,纱线中涤纶、粘胶纤维的分布既不是完全的皮芯分布,也不是完全的随机分布,纤维在纱线径向分布不是完全均匀(见图1(b)),使得纱线结构更为复杂,容易产生细节、粗节和棉结,影响纱线的条干均匀度。长丝/短纤维包芯纱的芯纱为光滑的涤纶长丝,很难与外层的粘胶短纤维发生交叉、纠缠,在加捻三角区中几乎没有涤纶长丝与粘胶短纤维之间的转移,涤纶长丝与粘胶短纤维各自较为集中地分布,故其条干均匀度优于短纤维/短纤维包芯纱。而混纺纱中涤纶短纤维与粘胶采用料混的方式进行均匀混合,并且2种纤维长度、细度相仿,故纱线的均匀性好,有较少的细节、粗节和棉结。

表1 纱线条干测试结果Tab.1 Test results of yarn evenness

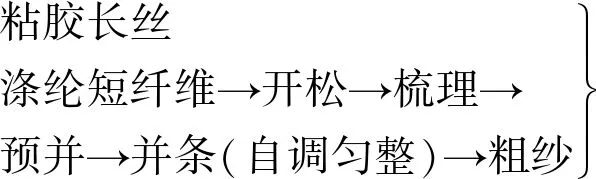

3.3 纱线捻度

纱线捻度测试结果见表2。如表2所示,3种不同结构纱线的实际捻度均大于其各自的设计捻度,相差并不大,但捻度不匀率有些差异。在纱线加工过程中,除纱线中的细节、粗节数量会对捻度均匀性造成影响外[8],纺纱机设备老旧程度、锭子的机械性能也是纱线捻度均匀度的重要影响因素。本文实验所用3种结构纱线是在3台纺纱机上分别纺制所得,故3种结构纱线的捻度不匀率有所差异。

表2 纱线捻度测试结果Tab.2 Test results of yarn twist

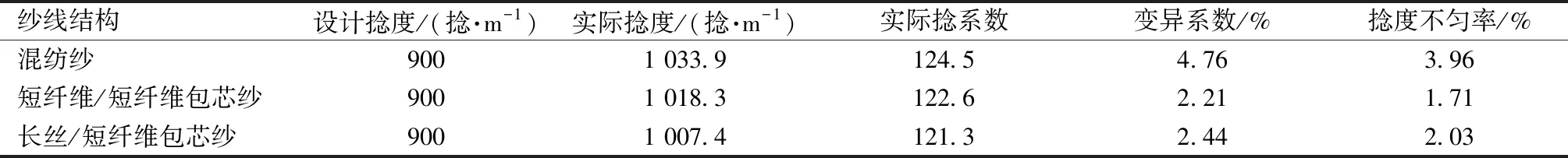

3.4 纱线毛羽

纱线毛羽测试结果见表3。由表3可知,混纺纱的毛羽数量最多、短纤维/短纤维包芯纱的毛羽数量居中、长丝/短纤维包芯纱的毛羽数量最少,与图2结构一致。这可能是因为在涤粘混纺纱中涤纶短纤维与粘胶短纤维随机分布,2种纤维动、静摩擦因数存在差异[9-10],尽管涤纶短纤维与粘胶短纤维长度、细度相仿,但在加捻作用下,表面性能的差异使得涤粘混纺纱中2种纤维容易露出纱体表面形成毛羽[11],故其毛羽数量多于其他2种芯鞘型结构纱线;而涤粘短纤维/短纤维包芯纱中的涤纶芯纱在整个纺纱过程中有3次加捻,涤纶短纤维因受到较大扭矩力而向外转移并与粘胶短纤维进行交叉、纠缠,在此过程中有些纤维会被挤出纱体表面,形成毛羽,使得短纤维/短纤维包芯纱的毛羽数量高于涤粘长丝/短纤维包芯纱。另外,由于3种纱线是在不同纺纱机上纺得,也造成其毛羽数量CV值存在些许差异。

表3 纱线毛羽测试结果Tab.3 Test results of yarn hairiness

3.5 纱线芯吸性能

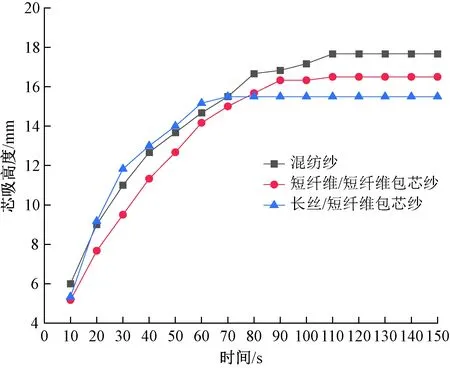

纱线的芯吸性能是影响其导湿性能的重要因素,作为一种纤维集合体,纱线芯吸性能不仅与纤维中亲水基团的含量有关,还与纱线中纤维间孔隙的形态与含量有关[10]。纱线存在一个最合适的毛细管孔径,可以使得液体进入纱线的速率最快,孔隙过大或过小都会影响液体进入纱线的速率,进而导致芯吸高度降低[12]。

纱线芯吸高度测试结果见图3。可知3种不同结构的涤粘纱线都表现出相似的规律,随着时间的延长,纱线的芯吸高度不断增加,直至逐渐达到平衡,接近一个固定值,其中纱线的芯吸高度在初始阶段随时间变化很快,后来逐渐减缓。此外涤粘混纺纱具有最大的芯吸高度,涤粘短纤维/短纤维包芯纱的芯吸高度居中,涤粘长丝/短纤维包芯纱的芯吸高度最小。这可能是因为涤粘短纤维/短纤维包芯纱与涤粘长丝/短纤维包芯纱都是以粘胶短纤维做皮层、涤纶纤维做芯层的芯鞘结构,2种包芯纱中的涤纶都被粘胶包覆,涤纶纤维间的孔隙过小产生阻力,减缓液体在纱线中的上升,导致包芯纱结构纱线的芯吸高度小于混纺纱。涤纶长丝较涤纶短纤维有较大的纤维长度及较好的排列性,但涤纶长丝表面过于光滑,很难与外层粘胶短纤维发生交叉、纠缠,粘胶短纤维与涤纶长丝连接处结构较为松散不紧密,进而导致该部分纱线孔隙较大,毛细管数量减少,增大了水分子在纱线中的传递阻力[13],影响液体进入纱线;涤粘长丝/短纤维包芯纱的“露丝”现象也会影响液体进入纱线及最终的芯吸高度;此外,长丝/短纤维包芯纱是一种长丝在中间、短纤维在外的类似分层或者容易分层的结构,过于紧密的中间长丝和分层也会影响纱线的芯吸,故涤粘长丝/短纤维包芯纱有最小的芯吸高度。

图3 纱线芯吸高度测试结果Fig.3 Test results of yarn wicking height

3.6 纱线拉伸性能

纱线拉伸性能测试结果见图4。涤粘长丝/短纤维包芯纱有最大的断裂强度和断裂伸长率,涤粘混纺纱居中,涤粘短纤维/短纤维包芯纱的断裂强度和断裂伸长率最小。这可能是因为包芯纱中粘胶短纤维在外层,涤纶短纤维在内层,断裂伸长相近的纤维相对集中,减少了单纤维断裂的不同时性[14];相同条件下,涤纶长丝断裂强度和断裂伸长均大于涤纶短纤维,故长丝/短纤维包芯纱的断裂强度、断裂伸长最大;由3.2和3.4节可知,短纤维/短纤维包芯纱有最大的短毛羽数量以及最大的条干不匀,在很大程度上影响了短纤维/短纤维包芯纱的断裂强度与断裂伸长,以至于其断裂强度与断裂伸长小于混纺纱。

图4 纱线拉伸性能测试结果Fig.4 Test results of yarn tensile property

3.7 纱线抗弯性能

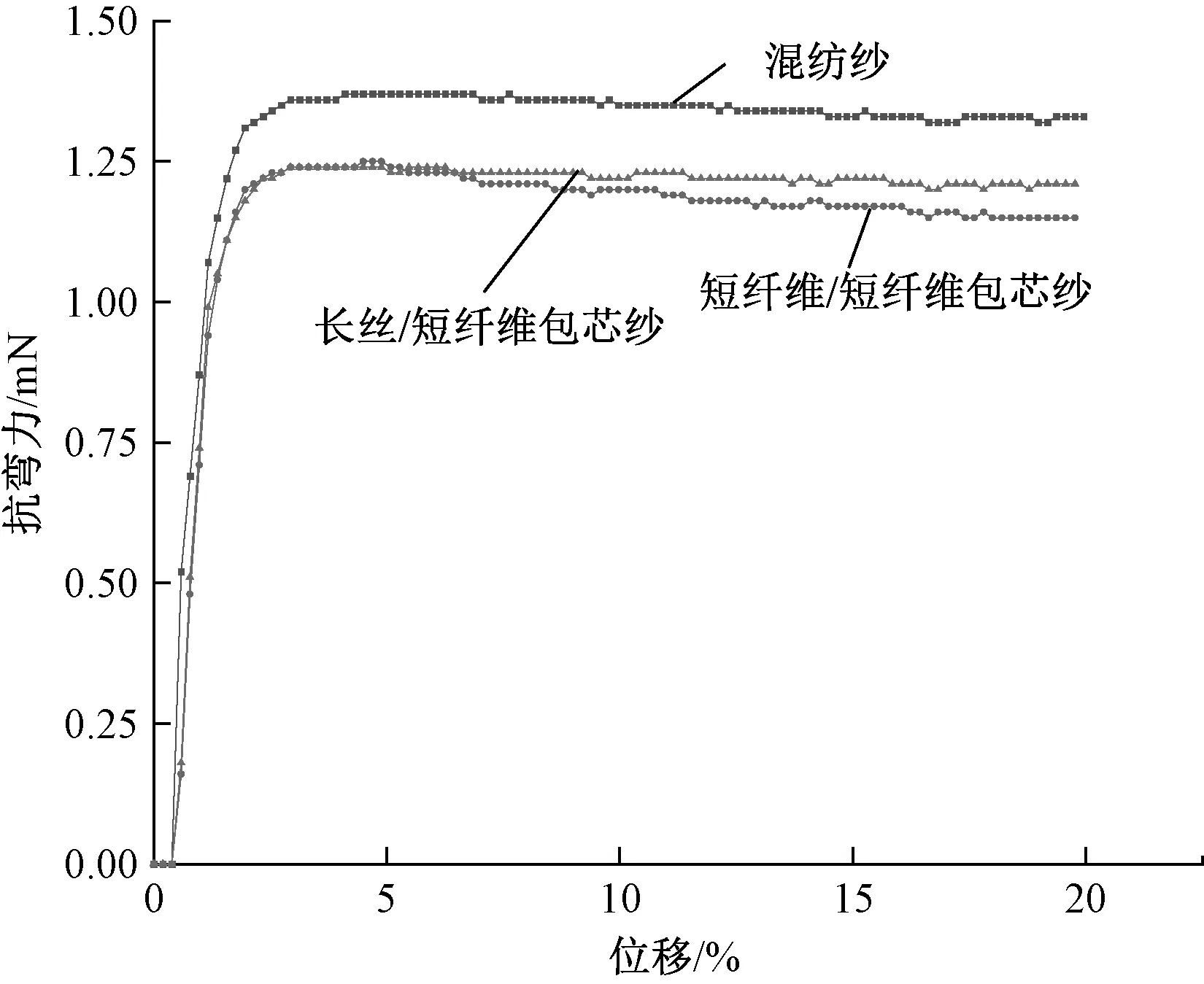

粘胶纤维的初始模量和抗弯刚度均较涤纶小。在纺纱条件相同、纱线线密度和捻系数相同的情况下,涤纶纤维的含量越多,复合纱的抗弯刚度越高[15],纱线的最大抗弯力越大。在相同的涤纶、粘胶比例的情况下,纱线纠缠结构越大、越稳定,纱线的抗弯刚度越大[16],最大抗弯力也越大。

纱线抗弯力测试结果见图5。涤粘混纺纱的最大抗弯力为1.35 mN,在3种不同结构纱线中最大,短纤维/短纤维包芯纱的最大抗弯力稍高于长丝/短纤维包芯纱。这可能是因为混纺纱中涤纶短纤维随机分布在粘胶短纤维中,纱线中纤维分布较为复杂且稳定,所以最大抗弯力在三者中最大;在长丝/短纤维包芯纱中,涤纶长丝作为芯层被粘胶短纤维包覆,在成纱过程中很少发生涤纶长丝与粘胶短纤维的穿插纠缠,二者各自有较好的聚集,结构简单,所以最大抗弯力最小;而对于短纤维/短纤维包芯纱来说,由于涤纶和粘胶都是短纤维,在成纱过程中会发生皮层纤维与芯层纤维,即粘胶与涤纶的穿插纠缠,使得纱线结构复杂起来,故其最大抗弯力居中。

图5 3种纱线的抗弯力测试结果Fig.5 Test results of yarn bending property

4 结 论

本文对相同纤维比例的涤粘混纺纱、涤粘短纤维/短纤维包芯纱、涤粘长丝/短纤维包芯纱的结构与性能进行了实验探究,主要结论如下:

①混纺纱中的涤纶短纤维随机地分布在粘胶短纤维中,涤粘短纤维/短纤维包芯纱包覆效果良好,且芯层涤纶短纤维会向皮层粘胶短纤维中发生一定程度的转移,而涤粘长丝/短纤维包芯纱中涤纶长丝抱合紧密且有部分“露丝”现象。

②涤粘短纤维/短纤维包芯纱条干CV值最大,捻度变异系数和不匀率最小。

③涤粘混纺纱的毛羽数量最多,芯吸高度和抗弯力最大。

④涤粘长丝/短纤维包芯纱的毛羽数量最少,断裂强度和断裂伸长率最大。