食物源活性肽及其生物功能特性研究现状

程进霞,李景军

(安徽科技学院 食品工程学院,安徽 凤阳 233100)

食物源活性肽(BPs)是一类蛋白质多功能化合物片段的分子统称,所述化合物中包含对人体的生命活动有利的物质或其他具有一定的功能和生理活性的物质,在保护人体生理健康结构和生理代谢系统功能调节中能起到主要作用。生物活性肽种类极为繁多,由大约20种主要天然必需氨基酸和以许多不同化学组成类型和结构排列组合方式共同构成起来的一种从单二肽发展到更复杂多样的呈线形、环形结构排列的有机肽类衍生物的化学总称[1]。食物源活性肽通常是以一种非生物活性的多肽形式存在于生物大分子的长链末端,从而避免了游离氨基酸间的相互吸收[2]。食物源活性肽的提取工艺、分离纯化、生物功能特性等是目前国内外研究学者关注的焦点。具有良好生物活性的多肽,常采用超滤进行粗分离,色谱进行细分离,结合光谱、质谱等方法对肽进行表征,采用固相法合成目标多肽,再通过体内和体外试验进行活性验证和稳定性分析[3]。研究食物源生物活性肽,对于开发功能性食品、营养保健品、医药制剂和化妆品等行业具有重要的现实意义[4]。

1 食物源活性肽来源

食物源活性肽是一种以食源性蛋白为原料,通过微生物酶解作用或自然发酵分解后而形成的具有从线性二肽键到较复杂结构的线性、环形结构变化的3种不同功能肽类结构的化学总称[5]。食物源活性肽的品种类别还有很多,按其原料主要物质来源分类,可简单分为植物源活性肽、动物蛋白源生物活性肽以及微生物源生物活性肽等[6]。食物源活性肽在提高人类营养和健康功能以及人体疾病生理调节能力中均发挥着极其重要的作用,已可逐步广泛应用于健康功能性食品研制及相关临床辅助治疗方法中[7]。

1.1 植物源活性肽

存在于多种植物果实中含有的天然生物活性肽对保护人体功能具有极大的医疗利用潜在价值。由于天然植物源生物活性肽成分来源较为丰富、成本低、原料制备简单,因此国内外有过许多植物研究生产人员专门从某些植物根茎类原料,例如,大豆类根茎(黄豆、扁豆等)原料、谷物秸秆类(小麦、燕麦、玉米)种子、麻类植物的种子原料和向日葵油菜籽原料等来提取其生物活性肽。其中,大豆蛋白酶分解物中提取的肽类His-Cys-Gln-和Arg-及Pro-和Arg可进一步刺激人体巨噬细胞的细胞吞噬激活功能,从而达到生物免疫双向调节的作用[8];Chang等[9]人研究结果发现,多肽lunasin可用于针对可获得性免疫缺陷综合征患儿的特异性免疫应答治疗。玉米中的低聚肽能直接抑制心肌ACE的活性,舒张血管,从而使病人的血压下降;其中,从玉米淀粉中提取的Leu-和Pro-对心肌ACE的抑制作用最好;它含有丰富的支链氨基酸,能够显著提高病人的肝功能,提高病人的抗肝功能,同时还含有丰富的谷氨酰胺和亮氨酸,它能提高病人的整体免疫力,提高身体的运动协调性[10]。小麦低聚肽还具有抗阿片样活性,通过调整植物的神经突触传导信号,实现对神经和疼痛的双重抑制,并且其含有丰富的抗谷氨酰胺,可以迅速增强宿主免疫系统的抗感染和反应机制;另外,小麦肽对小鼠消化道水肿的机理和保护小肠黏膜的损害、促进小肠功能的恢复等具有一定的药理作用[11]。李睿珺等[12]人研究分析后发现,中高剂量鹰嘴豆源活性肽对环磷酰胺缺乏所引起的免疫低下小鼠的细胞免疫活性具有很明显的改善作用,表达活性水平明显提高,增加了约1.19~1.34倍。普通植物源活性肽具有安全性更高、操作原料较简单、功能成分的表达结构较容易理解等这些突出技术特点,因此也更广泛有效地直接被应用于临床开发及功能性食品生产加工研究中。

1.2 动物源活性肽

动物原料食品中也存在相当丰富活性,如蛋白质、碳水化合物等天然营养成分。许多动物研究学者试图提取其中含有的天然活性成分如生物活性肽等进行分析探究。动物基源有:动物性牛奶蛋白、肉制品脂肪蛋白、奶酪、蛋类等[13]。柳慧琴[14]用碱性蛋白酶和木瓜蛋白酶联合酶解牛脊髓,获得具有抗氧化作用的牛脊肽。叶孟亮[15]研究小组用酶解和纯化法分离得到牦牛骨胶原蛋白,结果表明,在3 kDa以下的氨基酸组分中,具有高分子量促进骨细胞增殖和生长的能力。王少平等[16]通过实验研究分析,结果发现土鳖虫的活性多肽能明显降低大鼠的胆汁细胞胆固醇、血脂指标,并能提高实验性大鼠的肝组织结构的复杂性,增加实验小鼠肠道分泌物细胞中的肠道菌群蛋白的生物活性相对参比丰度。马志鹰[17]从骆驼血液中提取和提纯了降压活性肽,采用液相色谱法检测其抗ACE活性。Wang等[18]利用Q-Exactive质谱法分析了鲭鱼源中的生物活性肽,并对其进行了特异性的鉴定,确定了其抗氧化活性肽的具体序列。张可佳[19]从牡蛎中分离出一种具有ACE抑制作用的多肽,并用SHR模型对其进行了研究。

1.3 微生物源活性肽

除了上述一些天然动物、植物细胞壁分子中存在的多种有效活性肽,食源和其他药用性真菌中本身也可能会含有这些极为丰富的有效物质成分,如蛋白质、脂肪、糖、维生素等各种高级植物营养成分,因此近年来国内外有许多研究学者开始尝试探索如何从各种天然活性食用菌多糖物质中直接提取与筛选出活性肽。程湛等[20]利用酶水解还原法成功制备成了香菇多肽,得到的香菇多肽还具有更为显著和更好的抗氧化等生物活性、抗肿瘤和抗菌醒酒等方面的药理活性。灵芝肽、姬松茸肽、茶树菇肽、双孢菇肽、云芝子肽均对增强小鼠机体的骨骼肌肉发育生长机能和改善运动肌肉耐力方面有其一定程度的生物学促进作用,能增强并逐步降低健康小鼠正常的空腹血糖及其生化检测指标,而中高剂量浓度的食用菌生物活性肽对小鼠血糖变化的辅助控制和作用效果则相对更加明显[21]。

2 食物源活性肽的制备方法

食物源活性肽是存在于蛋白质中具有一定的生物活性的氨基酸序列,多数由2~20个氨基酸残基组成,其被加密在原亲本蛋白的序列中,在其前体蛋白中并不活跃,需要蛋白质经过体外深加工,菌种发酵,内、外源性蛋白酶水解及体内消化吸收等方式特异性切割并释放。其相比于其他大分子物质更易被身体消化吸收,且肽段越小越易被肠上皮细胞肽酶水解,但底物蛋白质的分离过程可能受到多糖、脂质、蛋白酶、氧化酶和多酚的干扰,故直接从动植物中分离纯化生物活性肽是一项非常困难的任务,且成本高、产量低[22]。操作简单、成本低的制备方法更适用于实际应用,食物源活性肽蛋白的提取制备技术主要包括下面三种研究途径:一是酶解法,研究通过酶对天然食物源生物多肽蛋白质分子进行活性酶解从而获得具有人类各种器官功能活性因子的功能性生物肽;二是微生物发酵法,通过采用特定的化学法,使特定食物源生物蛋白质分子结构中特定的肽键发生断裂从而得到特殊的生命活性肽类衍生物;三是化学水解法,通过采用人工合成法制备以获得的具有一定小分子质量结构的多肽类化合物。目前,采用化学水解法、酶解法、微生物发酵法等工艺,但是,由于化学水解法制备的副产品很多,容易导致肽失活,因此并不是活性肽制备的优选方法[22]。

2.1 蛋白酶酶解法

蛋白酶酶解法工艺目前已经是在国内合成制备生物活性肽时采用的最基本,也是最成熟且简便可靠的蛋白质合成纯化方法。酶解法的工艺方法具有整个生产制造周期相对成本低、生产过程加工反应条件也比较自然温和、水解酶进程控制相对稳定、易于工业自动化生产控制操作且制备生物产品安全性较高等这些主要性能特点。而在酶解反应体系中,如何合理地筛选出适用的酶,也是一项技术难点。不同种类的食物蛋白经过蛋白酶分解切取后得到各种具有不同反应活性蛋白质的蛋白片段。具有生物活性的功能性蛋白酶有:胃、胰、碱、菠萝、中性蛋白酶等。此外,这些活性功能酶剂间的两两或者三三复配使用往往更加高效、稳定。但用于酶解时的以上各种酶最优复配组合的条件仍需要通过反复进行或多个酶单质因素的复配及综合试验来进一步分析确定,如底物浓度、用于酶解时需要的各种酶最佳适配酶组合比例及添加酶的量、酶解反应终止时间等。不同酶活性位点的酶切合位点可能不同,使用具有这些功能不同的蛋白酶来水解一些活性位相同位点上的多肽段蛋白质,意味着将会同时随机获得另一些具有活性位点或不同功能位点上的多肽段。

2.1.1 单一酶酶解法

蛋白酶是由一组能产生快速水解特定蛋白质作用的活性酶。但因为不同生物种类组成的活性蛋白酶作用来自于特定蛋白质序列中的不同氨基酸的肽链位点,因此经过不同的蛋白酶水解的同一种类蛋白质,水解后水解物的结构具有完全不同性质的特定氨基酸[23]。张宝林[24]以马鲛鱼的鱼骨为原料,利用中性蛋白酶酶解,得到的酶解产物的羟基清除率达87.70%.黄湛媛等[25]采用中性蛋白酶酶解法对竹节虾头副产物进行选择性酶降解,最优的酶降解条件下,获得的酶水解最终产物平均DPPH的清除率大约为69.5%.该项研究使多肽具有较高的降解速率,从而提高了其副产物的综合价值。陈秋銮等[26]人通过结合单因素法和响应面法,从五种蛋白酶中优选出一种中性蛋白酶作为酶解的最佳蛋白酶,获得了稳定性极佳的活性ACE抑制剂肽,该研究进一步证实了多肽的生物功能。Li和Yuchen等[27]人近年来相继通过体外实验成功用胃蛋白酶法和胰蛋白酶提取方法成功对小球藻蛋白等进行体外定量水解提取,发现使用胰蛋白酶酶解法提取小球藻蛋白效果达到最佳,水解度约在35.5%左右。杨雪等[28]利用酶解技术对野生芥菜籽多肽进行了研究,并对其进行了一系列的定量研究,最后得出了用碱性蛋白酶进行酶解的最佳工艺,其最佳的提取条件为:底物浓度为4%,加酶量为7%,温度为50℃,pH为8.5,酶解反应开始时间为120 min,多肽含量约为35.4 mg/mL.该研究使野生芥菜的种子得到了更好利用,从而极大地提高了它的经济价值。尹乐斌[29]等人分别采用响应面法制备及优化酶解纯化工艺法制备了豆清液培养基中的多肽样品并继续探讨对其生物诱导抗氧化作用等活性检测指标,筛选出风味蛋白酶为其最优生物活性抗氧化酶,在采用上述最优的优化酶解及制备等工艺参数方法控制条件下,最终研究获得的肽组分的生物获得率为71.1%.此项研究对豆清液多肽的工业化生产提供了理论分析。

综上所述,单酶裂解是用一种蛋白酶分解蛋白质,然后生成多肽,通过一种特定的蛋白酶进行分解,从而得到一种特定的多肽。尽管操作简便,可以控制反应的条件,但是酶解常常是不完全的,并且不能有效地提高酶解的效果。

2.1.2 复合酶酶解法

采用复合酶水解法能够在短期内显著地克服蛋白质在单酶作用方式下导致的产物蛋白质构型单一、性能不佳、产品蛋白水解反应效率低下等诸多技术缺陷,使蛋白酶的分解速度大大加快。如刘静[30]分别采用碱性蛋白酶、木瓜蛋白酶、胰蛋白酶三种酶的复合水解技术,得到了高质量的大豆肽。3种蛋白酶的协同水解和提纯速度都比常规单一酶法快,所得到的大豆肽分子体积更小,分子量也更集中地控制在6000 Da以内。多酶复合水解的大豆多肽能明显地降低水解大豆多肽产品的苦味值。林洋[31]等利用了碱性、中性蛋白酶复合物和中性胰蛋白酶复合体,进行单酶和复合酶酶解后的水解豆粕多肽来研究制备水解大豆肽,通过实验分别研究对比了单酶、双酶的复合蛋白酶及这3种复合酶酶解后的豆粕蛋白多肽的蛋白水解度值和蛋白质降解苦味值,发现对上述的3种单酶组合成复合酶制备新的大豆肽水解度值更高、苦味含量也相应更偏低。Fernando Rivero-pino等[32]对黄粉虫进行多酶复合水解,结果表明利用枯草杆菌蛋白酶和风味酶结合得到的水解液对DPP-Ⅳ抑制率最高,为2.62 mg/mL,水解度为20%.由此可见,多酶水解可以在一定程度上提高水解度,提高多肽的产率,也能提高多肽的活性。

2.2 微生物发酵法

微生物发酵技术是通过微生物本身的细胞外蛋白酶来降解蛋白质,从而可以制备生物活性多肽和食物水解蛋白。微生物发酵工艺通过微生物自身的细胞外蛋白酶,使其充分、高效地降解大分子蛋白质,它是一种安全、简便、快捷、高效的生物多肽制品的工业化生产工艺。食品蛋白在某些细菌体内发酵降解的整个过程中会被逐渐吸收,并被某些微生物细菌酶进一步吸收降解,从而再次释放和制造出具备某些特殊潜在功能价值的生物活性多肽蛋白[33]。杨金梅等[34]以葛根粉为主要原料,以嗜酸乳杆菌为发酵剂,以反应平面设计为参数,对其进行了优化。结果表明:采用微生物发酵法可以有效地改善葛根粉中的活性成分,为开发新型功能食品奠定了基础。Karina Ramirez等[35]通过用克劳氏芽孢杆菌Bacillusclausii发酵咖啡废料,得到了一种水解蛋白,该蛋白对二肽基肽酶-Ⅳ具有抑制作用,经过分析研究表明:经发酵处理后,总蛋白、可溶性蛋白、蛋白水解物的含量分别增加了2.7倍、2.2倍和1.2倍。从发酵残留物中还获得了其他7种具有抗氧化活性、血管紧张素转换酶活性和二肽IV肽酶活性的活性肽。马萌等[36]用植物乳杆菌Lactobacillusplantarum发酵生产荞麦肽,采用大孔树脂、葡聚糖—凝胶、液相色谱等方法对其进行纯化,获得了荞麦多肽的粗提物并采用液相色谱—质谱法对其进行表征,结果表明:经纯化后的荞麦多肽具有较大的抗氧化能力。Sajad Shokri等[37]利用超声波、高压和脉冲电场等辅助处理技术来改善微生物的发酵率,介绍了目前微生物发酵技术的优越性。李璇[38]对多种菌体进行筛选,发现乳杆菌MW1水解乳蛋白后的产物具有较高的双酶(α-葡萄糖苷酶、DPP-IV酶)抑制活性。

发酵法具有许多优势,是今后食物源活性肽制备的发展方向。微生物发酵技术最大的难点是选育出的菌种,目前,如何筛选出适宜的、高产量、低毒性的菌种是目前面临的十分复杂的课题。

2.3 化学合成法

肽的固相合成和高效液相化学合成被称为肽合成的有效方法。固相合成是利用各种化学溶剂和合成路线,将多肽的氨基酸序列从分子的C端向N端反复添加,以获得10~100个残基的多肽序列的反应[39]。基本的合成过程一般是树脂的溶胀、接到第一个氨基酸、脱除保护的基团、检测、洗涤、缩合、再进行洗涤、直到连接到最后一个氨基酸,脱掉保护基、从树脂基体上开始切割出多肽、干燥后对其进行检测[40]。然而,固相合成所需的高成本和时间,以及只能合成短而低纯度的多肽的事实限制了它们的使用。高效液相合成法可以实现短链多肽的定量和中链多肽的分离,其产物的纯度和产率也较高,可以在生物工业技术中大量的应用,如短链多肽和中链多肽、保健多肽的制备。产品纯度指标高、技术工艺先进成熟,但是操作管理上较复杂,又因为原料产量相对质量低、成本高,所以广泛地应用于各类医学实验室和临床相关的研究和治疗领域,以生产具有更高的医疗科学价值的特定功能和保健型蛋白多肽产品[41]。

除上述将蛋白质水解成肽链的生化手段外,利用化学合成法将氨基酸连接同样可获得肽,虽然合成肽的操作复杂、经济损耗大、安全性有待考证,但此方法获得的肽纯度较高,可实现大规模生产,并能够对靶点进行针对性治疗。故目前合成肽已经成为药物研发的主要趋势,但在食品领域人们更倾向于从食物基质中分离获得目标活性肽,化学合成法更多被作为深入探究的一种手段。

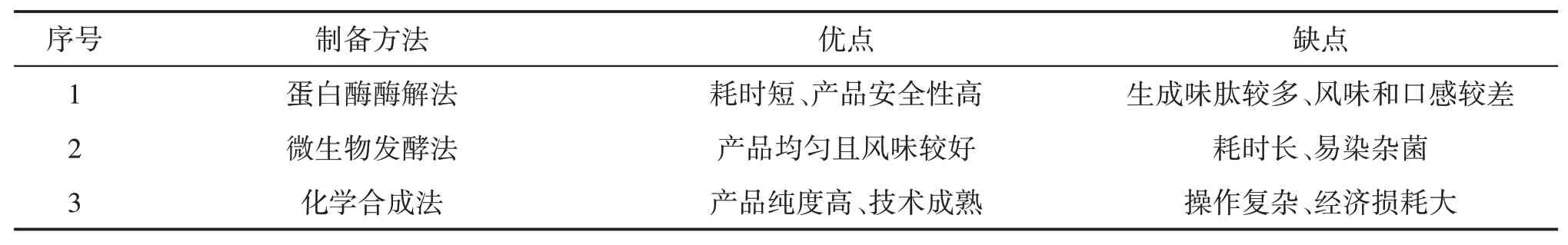

2.4 三种食物源生物活性肽制备方法比较

利用食品级蛋白酶进行酶解可维持氨基酸的结构和构型,此过程中没有毒害物质产生,安全性高、重复性好,反应条件温和;而发酵法的酶解率高,过程中的代谢调控可合成和分泌小肽,代谢产物也能够修饰肽的功能基团提高活性,二者显然优于化学合成。因此,目前生产生物活性多肽的主要工艺是酶解和微生物发酵。三种食物源生物活性肽的制备工艺分析比较(如表1所示)。

表1 三种食物源生物活性肽制备方法分析比较[42]

综合单一方法的优势及局限,近年通过微生物发酵联合酶解技术形成优势协同,提高蛋白质的水解度和转化率,生成高活性肽的研究较为广泛。

3 食物源生物活性肽的分离纯化

利用生物活性肽的提取和纯化,为进一步研究和纯化食物源生物活性肽提供了实验依据。针对食物源生物活性肽若想进行深入的体内外靶向研究,分离纯化必不可少。通常也会考虑根据其分子量、等压电点、疏水性、酸碱性值等多种理化参数性质上的差异不同,选择合适的分离纯化方法。同时,多维色谱组合,以及多种分离方法联用,可以获得更好的分离效果[43]。近年来,国内外已广泛采用超滤、RP-HPLC、葡聚糖柱层析、大孔树脂吸附、毛细管电泳法等多种方法来对多肽进行分离和纯化。因此,根据生物活性肽的物理性质(例如分子量、极性、电荷种类等)和化学性质不同,来选择合适的分离纯化方法尤为重要。由于生物活性肽的结构不同,通过单一的分离纯化方法难以实现理想的分离和纯化。目前,通常使用两种或两种以上分离和纯化的方法来获得高纯度的目标生物活性肽。

3.1 UF(超滤分离技术)

超滤法是一种能够使分子物质顺利地穿过孔隙的压力驱动膜分离技术[44]。利用超过滤技术,可以将各种分子质量的多肽分离出来,并测定其生物活性。超滤可以保证超滤膜长期稳定地进行分离。超滤膜通常用于大规模生产。在实验室测试中,可以采用超滤管来代替。超过滤技术也被广泛地用于制备生物活性多肽。超滤法对混合液进行分离时,要使用一定的外力,将混合溶液装入超滤管,通过超过滤膜的孔径,以膜的孔径为基准,在膜上方的是比膜孔径更大的成分,而在膜下面的则是比薄膜孔径更小的成分,按照自己的需求收集不同的组分。按分子量大小的不同,超滤膜具有不同的规格,在试验室通常使用3 kD、5kD和10 kD的超滤管。叶孟亮[45]用酶解法制备了牦牛骨的胶原蛋白并通过超滤法分离,结果表明,在3 kD以下的部分具有很高的促成骨细胞增殖活性作用。忽晓平[46]利用孔径分别为3 kD、10 kD的超滤膜分离金华火腿粗肽,得到两种不同分子量大小的多肽组分,并且分子量<3kD的金华火腿小肽的抗氧化活性显著高于粗肽。Nadalian等[47]采用超过滤技术,从鸡皮中分离出一种能有效清除自由基的多肽。使用超滤分离具有操作简单、分离效率高、不损害组分结构的优点。值得注意的是,在超滤系统中,通常要先选择使用截留分子量较大的超滤膜,然后再使用相对截留分子量小一些的超滤膜,即超滤膜相对截流后分子量会逐渐减小的,这样可以避免堵塞超滤膜。在连续使用超滤膜后,超滤膜表面会有一些残留物质形成的吸附沉淀层,这样会影响分离效果,膜的表面杂质可通过适当的方法来进行清理。超滤技术是一种通过酶解获得的多肽片段的分离纯化技术。它能将酶解后的多肽按其分子质量大小进行分离,在生物多肽的提纯中得到了广泛的应用。

3.2 RP-HPLC(反相高效液相色谱技术)

反相液相色谱法是目前应用最广泛的一种分离和提纯技术,广泛用于化学、药学、生物、工业等领域[48]。RP-HPLC通常的固定流动相是十八烷基键合型硅胶,流动相主要是甲醇水或水乙腈。RP-HPLC可用于离子、极性、非极性化合物的分离,该方法对物质的分辨率高、分离效果好、物质结构无损伤等都有很大的优越性。Pokora等[49]人通过超滤膜、凝胶滤液相色谱法、RP-HPLC法等对蛋清蛋白水解液进行了进一步的纯化,并在此基础上,还得到了两种新的蛋白四肽,这两种蛋白都是由SWVE和DILN组成的,结果表明,它们均对ACE有一定的抑制作用。江明珠[50]利用RP-HPLC对流动相A(含有0.05%TFA的超纯水)、流动相B(含有0.05%TFA的超纯水)=90:10进行纯化,并得到了两种大豆降糖肽:Glu-Ala-Lys和Gly-Ser-Arg.

3.3 GFC(凝胶过滤层析技术)

通常被称为排阻层析,又被叫作分子筛层析,其目的是根据所分离的物质的分子量而得到高纯度的靶物。胶体层析技术的基本理论是:胶体在网格中能形成网格,并根据样品的分子量、形状等因素,将其存储到网格中,从而达到分离的目的。蛋白质和多肽的分离通常是通过凝胶过滤色谱法进行的。凝胶过滤层析技术采用具有一定孔径的亲水性凝胶颗粒。凝胶颗粒在使用前要先进行预处理,通常采用水溶解。在凝胶色谱中,常用的助剂有葡萄糖-G-25、SephadexG-15、大孔树脂等。沈佳奇[51]利用Sephadex G-50葡聚糖凝胶纯化获得的麦芽根多肽仍对α-葡萄糖苷酶具有较好的抑制活性;宋晓光等[52]通过DA201-C大孔树脂对水蛭活性肽进行纯化,结果表明,该方法具有较好的纯化效果。凝胶过滤色谱法具有试验效率高、不损伤物质结构、重复性好且条件温和等特点,但是,单一的分离纯化效果不理想,因此常与其他分离提纯方法结合。

综上所述,在对食物源生物活性肽进行分离纯化时需要研究者明晰原材料的特点,并结合不同的技术的优缺点,采用多种分离技术结合的模式,实现食物源活性肽的精确分离(例如:超滤—离子交换色谱/凝胶过滤色谱/加压毛细管电聚焦—反相液相色谱结合)。

4 食物源活性肽的生物功能特性

食物源生物活性肽的多种天然组成结构形式决定了在其各种生理功能特性组合上具有极为丰富多样性。研究者发现,食物源生物活性肽还具有显著提高细胞抗氧化性、降血糖、降人体总脂蛋白胆固醇、抗肿瘤、免疫调节功能等多项特殊生物活性。在人体改善细胞抗原心脏炎症功能过程和人体调控心脏药物的代谢过程和调控途径中,也可发挥着极其重要而关键的调控作用。另外,还能具有在体外抗菌、识别体外免疫异常细胞、抗疲劳、改善提高人体骨代谢能力等多重功能特性。食物源生物活性肽研究人体功能活性多肽的试验研究方法目前主要包括,通过在体内进行的体内动物功能试验和体外动物免疫及细胞活性的试验。通过体内动物的功能活性多肽试验,分析及判断出其体内潜在功能活性。体外生物细胞活性试验分析研究结果可帮助有效评价鉴定体外各种生化物质存在的同时对其宿主细胞分子系统的潜在生物学毒性作用程度和生物学功能活性。体外试验鉴定技术方法相比体内试验技术研究方法存在技术较为先进方便、成本费用投入较低、重复性效果较好等多方面的综合性优点,但由于其自身又存在难于反映实际应用且资料信息较少等诸多缺点。本节主要内容将集中介绍食物源生物活性肽的ACE抑制作用、抗氧化能力、免疫调节活性。

4.1 ACE抑制作用(降血压肽)

ACE可以通过抑制激肽酶、肾素酶—血管紧张素酶和激肽受体的协同作用而导致血压持续升高。近年来,使用ACE蛋白治疗高血压已成为一个热门话题[46],蛋白水解时所生成的多肽能抑制ACE的功能,使其具有降压作用。多肽的活性是由氨基酸和其分子结构决定的,天然ACE抑制剂一般含有短链的氨基酸,它在降低血压方面比人工合成的效果更好,并且无长期不良反应。张可佳[19]从牡蛎中提取了一种具有ACE抑制作用的多肽,并应用SHR模型对其进行了研究。马志鹰[17]从骆驼血液中提取和提纯了降压活性肽,并采用液相色谱法检测其抗ACE活性。

总之,食物源生物活性肽在ACE中的作用范围内存在着一定的抑制作用,并且由于其对ACE的亲水和氨基酸的含量变化,从而导致了ACE的结构发生畸变和失活。

4.2 抗氧化能力(抗氧化活性肽)

氧化压力一般与心血管疾病等慢性疾病密切相关,利用外源的抗氧化剂来提高人体的抗氧化性是目前研究的热点。有研究显示,过量的自由基会导致糖尿病、癌症、痴呆。在人体中,保持一定的自由基含量,在人体健康中扮演关键角色[53]。生物多肽对游离基的去除具有很好的效果[54]。目前国内外已知的抗氧化肽种类很多,其中以动物源最多。此外,抗氧化肽还可以直接作为抑制剂、高效的自由基污染物的表面清除剂,或者直接作为过渡金属化合物的先驱材料。它们通过清除自由基、提供电子或螯合金属(如铁)而发挥抗氧化作用。目前虽然一些人工和合成的天然植物抗氧化剂效果非常好,但总的来说它仍然具有一定的生物副作用性质和化学毒性。天然的食物源生物活性肽等具有高选择性的抗氧化、清除体外游离自由基能力等在内的生物多重氧化功能特性,不同生物种类活性肽抗氧化反应的能力之间也存在一些差异。一般来说,低小分子质量度(0.5~1.5kDa)之间的、结构上只需由少量的疏水性羟基化合物和一些游离芳香族氨基酸等组成的肽化合物,就会具有一种有较好还原程度的天然抗氧化性能的化学活性。熊明泽等[55]利用这种由木瓜蛋白酶、中性蛋白酶单体和碱性蛋白酶单体联合作用组成的复合酶体能对鸿雁骨胶原酶进行选择性酶解。吴明泽等[56]利用中华圆田螺肉的酶解法,得到了具有抗氧化活性的多肽,并在体外进行了大量的体外实验,发现分子量小于1 kDa的抗氧化肽的活性最高,其抗氧化肽的活性可达90%以上。王爽等[57]以驴血为原料通过添加不同蛋白酶,采用单因素实验及响应面法优化得出DPPH自由基清除率为70.40%±1.33%,总抗氧化能力为(1.51±0.25)mmol/g的抗氧化活性肽。

综合比较而言,食物源生物活性肽具有较为良好持久的酶体内和外表面抗氧化反应活性,其表面抗氧化作用能力还与产品制备加工方法、分子量及其大小、氨基酸序列组成息息相关。目前的研究主要集中在活性肽的功能活性上,后续应进一步加强抗氧化肽的应用稳定性及加工适宜性研究,推进其市场化应用。

4.3 免疫调节活性(免疫调节肽)

免疫调节肽免疫调节多肽是一种由食物源蛋白产生的多种免疫调节作用的多肽,是一种免疫调节小分子,通过刺激免疫细胞生长和提高身体的免疫力,对身体的免疫系统有重大影响。它的稳定性和生物活性,不易造成人体的过敏性。目前已有很多研究显示,免疫调节多肽在治疗自身免疫和肿瘤方面具有重要的作用。因此,对不同来源的免疫调控肽进行深入的研究,对于人体健康有着十分重要的作用,并且对多种免疫调控蛋白的深入探讨同样具有十分重要的意义。除多种免疫治疗之外,食物源活性成分也被认为是调节免疫系统的一部分[60]。付劢[61]以鸡胚蛋为原料,采用最佳水解、分离等技术,得到了不同分子量的鸡胚多肽,并以小鼠巨噬细胞为实验材料,实验结果显示,与对照组相比,巨噬细胞的生长速度和吞噬能力均有显著提高。张东东[62]在实验小鼠模型中对中国野生蛙皮的抗菌肽进行了体内研究,得到了中国野生蛙皮分泌的两种抗菌肽temproin-CEa和chensin-1b,经实验进一步证实,发现它们具有良好的免疫调节作用。

4.4 其他活性

此外,抗疲劳肽、降糖肽、神经活性肽、酶调节及抑制肽、抗菌肽等也是目前研究的热点。这些多肽具有保持身体健康的功效。

5 结论与展望

我国食物源蛋白质资源极其广泛丰富,食物源生物活性肽蛋白具有多种特殊生物功能。在有机食品、医药、化妆品行业等相关行业里均具有极为广阔的应用价值前景,能够真正为健康食品原料配方设计、开发研制提供附加价值。目前,人们多尝试采用多种体外生化评价研究方法直接对多肽化合物的主要生物功能特性进行量化评价,许多具有良好生理作用的体外植物及实验动物模型均已被证实,但其在生物临床研究中的应用却受到技术上的制约。许多生物活性肽的生理机制还没有完全阐明,有待于在今后更多的相关实验中进行深入的分析和讨论。根据以上介绍,研制食物源多肽促进食品健康转化的主要功能特征,相关的产品多数已经成熟进入中国市场,还有许多相关产品仍然处于前期开发准备阶段,表明未来开发的食物源生物活性肽类产品具有巨大开发潜力。食物源生物活性肽的研究,在未来这几年的最基本及发展的主攻方向仍然是通过研究发现这些具有新活性种类结构的活性生物肽化合物,并根据研究结论揭示其多种潜在用途的价值和实际存在利用价值。这些特殊的天然保健活性营养功能成分及由于它对机体健康潜在产生的多种巨大健康好处,并可以进一步研发出具有实际相应功能用途价值的多种新型食品保健及功能产品。另外,还意味着未来需要研究工作者不断探索,提高多肽蛋白分离活性的提取纯化新技术,以确保从多种复杂食物来源中产生大量的蛋白质多肽并快速分离提取所需的活性肽。虽然现在对于我国目前关于食物源生物活性肽基础研究仍然还存在着许多重大理论问题与不足,但是正是由于这些食物源生物活性肽原料来源范围应用广泛、安全性要求极高、效果又比较明显,在将来适合我国市场快速健康发展特点的生物活性肽食品产业上,仍具有非常好且广阔的产业前景。