基于超深盖挖逆作基坑的施工变形规律分析

毕春帅

(上海隧道工程有限公司,上海 200232)

0 引言

伴随“十四五规划”深入实行,我国综合国力进一步增强,地下空间开发利用达到全新高度。超深基坑项目也开始挑战更加复杂多变的地质状况与施工环境,因基坑施工变形过大所引发的事故时有发生,且超深基坑项目一旦发生安全事故,势必造成巨大的经济损失或人员伤亡,产生严重、不可逆的负面影响。损害施工企业的正常运营,甚至影响整个地下工程行业的健康发展。基于上述背景,本文以盖挖逆作超深基坑为基础,对开挖阶段全过程施工变形进行具体研究分析。所得出的结论可为今后类似工程地质状况及环境下的超深基坑项目施工提供参考和借鉴。

1 工程简介

1.1 工程概况

本超深基坑为地下5层结构,外包尺寸31 m×60.5 m(含围护墙)、总面积为1 610 m2、深度达40.1 m,基坑安全等级与变形保护等级均为一级。结构内衬墙与连续墙采用叠合墙构造+逆作法施工。连续墙为1 500 mm厚C35水下钢筋混凝土结构、抗渗等级P8,墙长47.7 m~52.4 m,进入3中风化石英闪长岩层不小于2 m。其中盾构进洞处采用玻璃纤维筋+铣接头施工,其他接头均采用工字钢接头。

1.2 工程地质条件及水文条件

1.2.1 工程地质条件

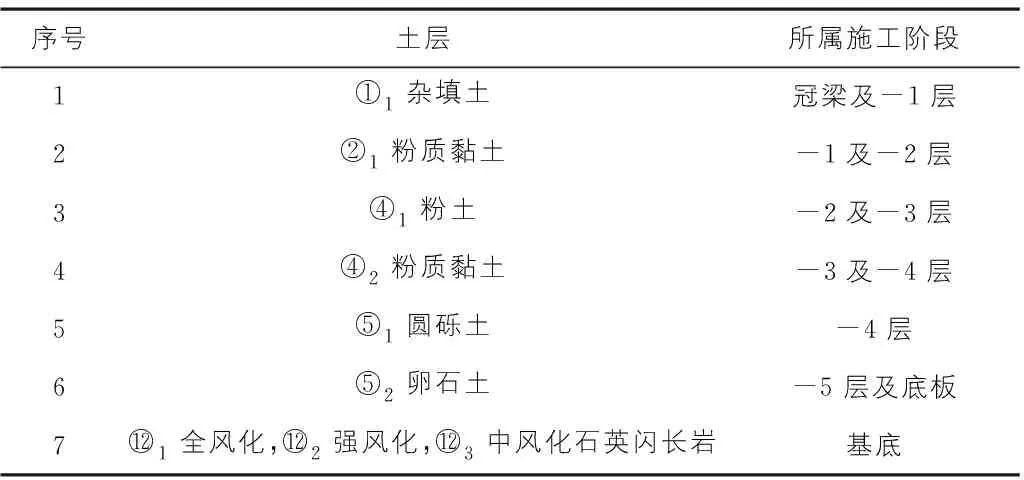

根据野外钻探及土工资料,揭露的该超深基坑地层结构、岩性特征、埋藏条件及物理力学性质,具体如表1所示。

表1 工程地质条件表

1.2.2 工程水文条件

1)地表水。

本工程沿线场地地表水属钱塘江水系,河网密布,沿线地表水体与地下水有一定的水力联系。临时抗浮设防水位可采用周边道路平均地面高程下0.5 m考虑,永久性抗浮设防水位按工程建成后室外地坪设计高程下0.5 m考虑。

2)地下水。

勘探深度范围内地下水因含水介质、水动力特征及其赋存条件的不同,其补、径、排作用和水化学特征均各不同,分为第四系松散土类孔隙潜水、孔隙承压水和基岩裂隙水三大类。孔隙潜水主要赋存于场区浅部①1层填土层、②1粉质黏土、④2层粉黏性土层内,透水性良好,水位随季节气候动态变化明显,动态变幅一般在0.50 m~1.0 m左右;孔隙承压水主要赋存于下部⑤1圆砾土、⑤2卵石土层中,上覆黏性土层构成相对隔水层,含水层总厚度较大,水量较丰富;基岩裂隙水主要赋存于下部基岩风化裂隙内,裂隙大部分呈闭合状,导水性相对较差,水量相对微弱。

1.3 工程施工及周边环境

本超深基坑工程施工范围内及周边所处环境较为复杂,有海关大楼、人民检察院、6层成片居民房、五星级酒店、河道水闸等建筑物以及电力、燃气、通信管线等。

2 超深基坑逆作施工

2.1 围护结构及加固施工

该超深逆作基坑围护结构为36幅1 500 mm厚钢筋混凝土地下连续墙(最深为51.9 m、最浅为42.6 m),采用H型钢接头,接缝止水采用φ2 200 mm MJS旋喷桩,摆喷角度135°,深度为地面以下6 m至1层以下2 m共36根;基坑阴角加固采用φ800@600 mm三重管高压旋喷桩,加固深度同地墙,与连续墙搭接不得小于300 mm,水泥掺量值为30%。加固体28 d无侧限抗压强度不小于1 MPa,渗透系数不大于10-7cm/s。

2.2 超深基坑结构施工

首先实施表层土方开挖至顶板底标高下20 cm,而后自上而下沿竖向分六个开挖区间,每个开挖区间内的每层开挖高度不超3 m且每层板撑混凝土强度达到规范要求后方可进行下层土方开挖。尽量缩短基坑的无支撑暴露时间,有效地控制围护结构变形与周围地表沉降[1]。基坑开挖遵循“分层分段,对称平衡,严禁超挖”的原则。坡度不大于1∶2.5,综合坡度不陡于1∶3。开挖到坑底设计标高以上300 mm处,进行基坑验收并改用人工开挖至基底[2]。坑底位于⑤2卵石土层,结构内衬墙与连续墙采用叠合墙构造型式,逆作法施工。支撑采用五道混凝土板撑形式,第一、二、三、四、五道板撑结构(永久板)采用C35混凝土现浇。主体结构顶、底板外侧设全包防水层。

3 超深盖挖逆作基坑开挖变形征兆预测分析

本超深基坑在开挖面B区被动土压力随着基坑开挖面A区开挖深度增加而减小,引起围护结构发生向基坑内侧的位移并产生地面沉降[3]。由于开挖与支撑循环的进行,在土方挖运作业区附近通常产生最大变形;在监测报表上即为墙体深层水平位移变化增大。基坑开挖是一个逐步卸载的过程,随着坑内土体的开挖使得B区和C区土体的反压力与D区和E区形成的顶托力之间有一个极限平衡值,当超过这个极限值时基底就会隆起,同时围护结构外侧地表沉降;在监测报表上即为格构柱竖向位移数据增大或地表沉降数据增大。基坑开挖影响区示意图如图1所示。

4 围护墙体深层水平位移监测

4.1 监测原理

在需要进行测斜监测的部位埋设与活动式测斜仪配套的测斜管,把测斜仪的一组导向轮沿测斜管导向滑槽放入管中并滑到管底,每隔一定距离向上拉线读数[4]。测出测斜仪所在位置测管的倾斜度为θ,换算成该位置测斜仪上下导轮间(或分段长度)的位置偏差Δi=L×sinθ(其中,L为量测点的分段长度),自下而上相加可知各点处的水平位置δ=∑L×sinθ。

4.2 监测点布置及监测频率

4.2.1 监测点布置

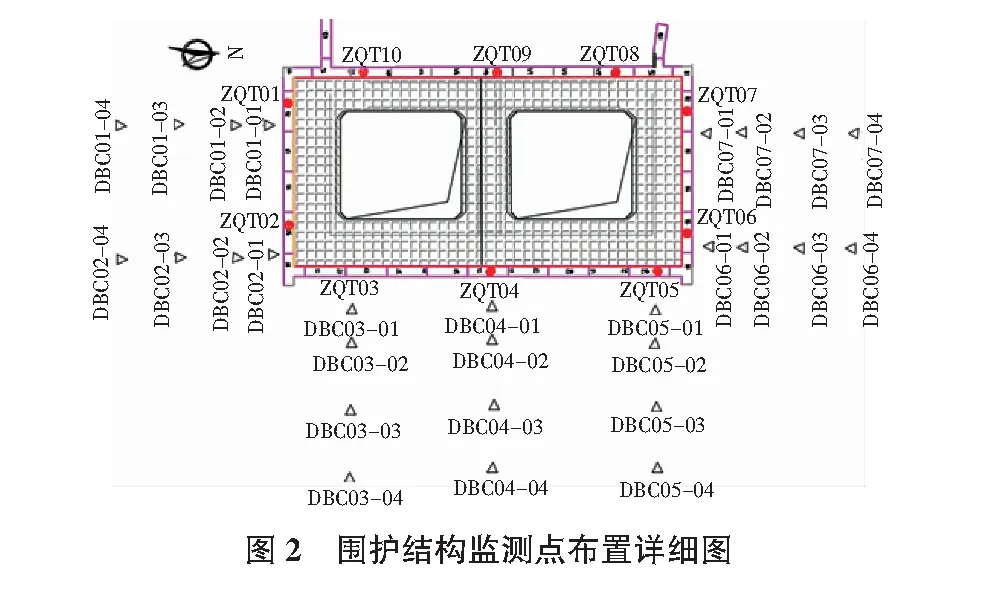

本项目监测范围包含里程范围内的基坑围护及1倍基坑开挖深度的周边环境监测[5]。沿围护墙体位移监测点布置共有10组,深度同围护墙体(约46 m~48 m);沿基坑周边布置7个监测断面共计28个沉降监测点。具体如图2所示。

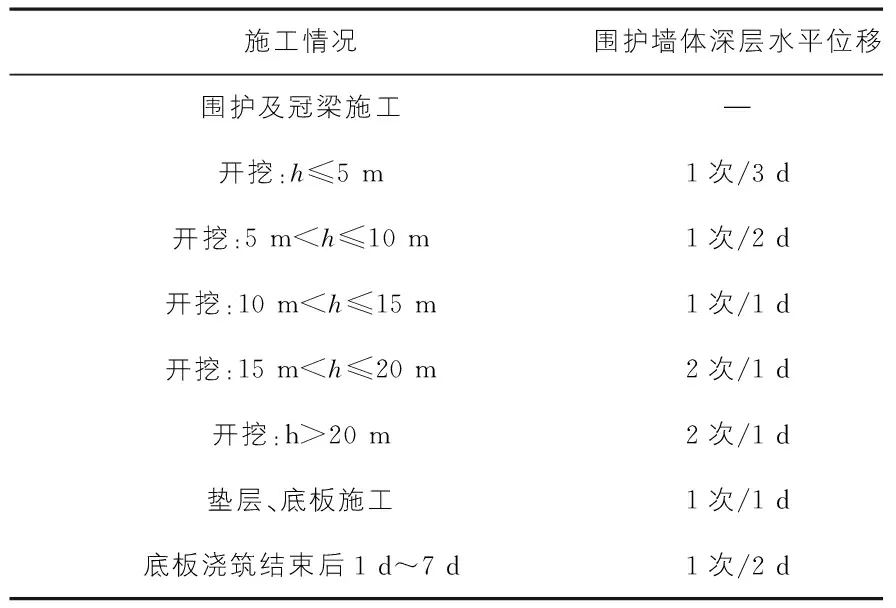

4.2.2 监测频率

本超深基坑安全等级及监测等级均为一级,同时考虑不同施工阶段周边环境、自然条件的变化,确定监测时段为地下结构全部完成后结束监测,监测频率如表2所示。

表2 围护墙体测斜监测频率表

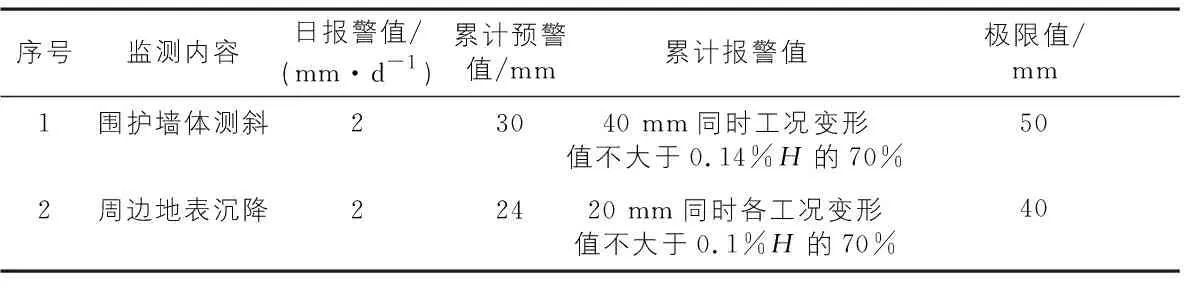

4.3 初始数据采集及监测控制值

在正式开挖前至少测3遍初值后取平均作为监控测量初始值。根据设计图纸要求,现将控制值列于表3,当监测值达到表3数据时提出书面报警。

表3 监测报警控制指标

5 实测数据计算与分析

5.1 开挖数据统计分析

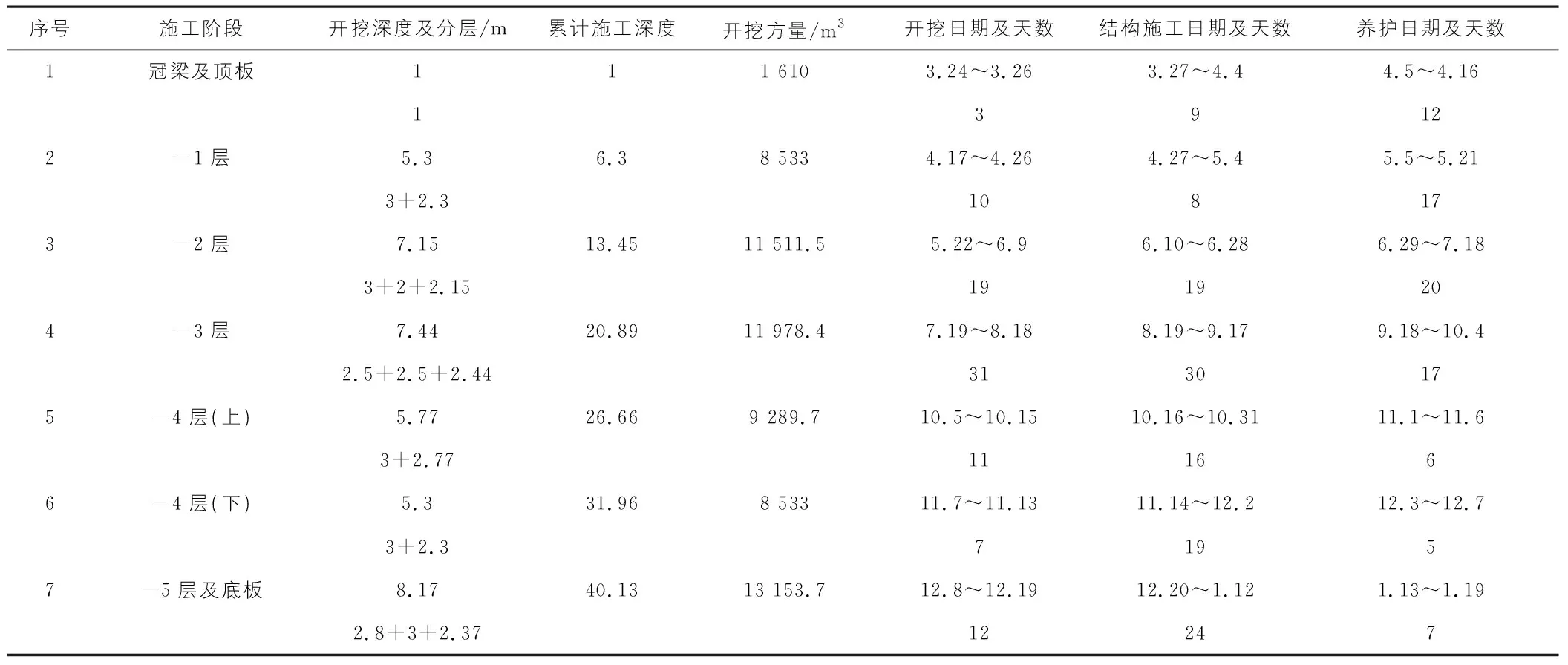

本工程总计开挖方量为64 609.3 m3(1 610×40.13),根据开挖方案可知分为7层开挖,每层开挖量及开挖时间统计如表4所示。

表4 开挖及逆作施工阶段数据统计表

5.2 墙体深层水平位移数据计算及分析

5.2.1 数据计算及统计

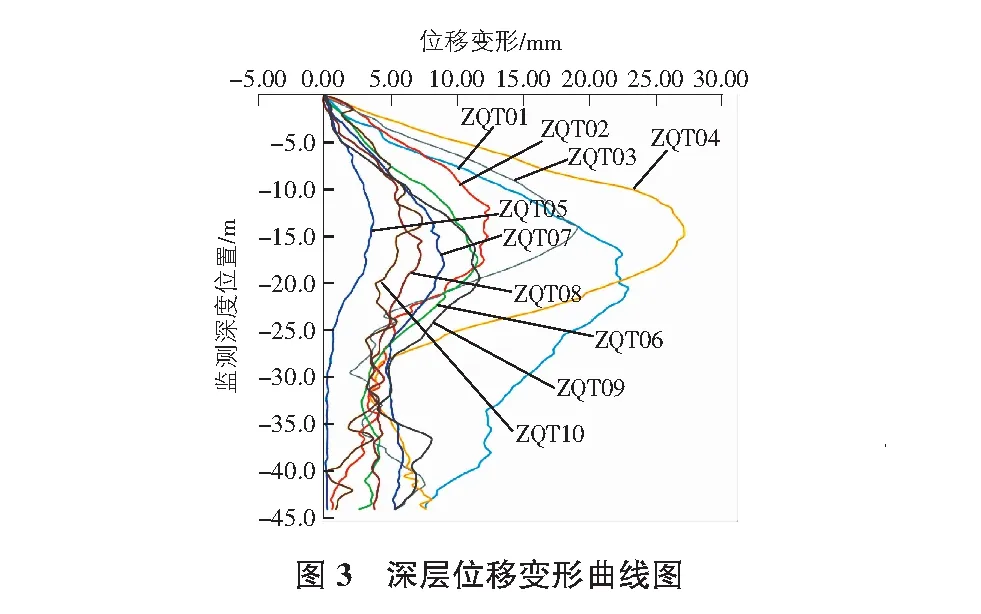

本论文墙体深层位移数据分析即从-1层挖土施工开始至底板浇筑结束并养护7 d后,总计278 d为变形分析时间起止节点切入点进行具体分析,其中冠梁及顶板施工期间无测斜,故以下分析均从-1层开挖开始,同时为了将墙体深层位移变形表述的更加直观和明确,分析时将10个测斜孔按照南(ZQT01,ZQT02)、东(ZQT03,ZQT04,ZQT05)、北(ZQT06,ZQT07)、西(ZQT08,ZQT09,ZQT10)四个不同方位进行分析,通过对数据进行详细的分析整理后分别得出10个监测孔位的变形曲线如图3所示。

通过对以上变形曲线进行整理后可得出10个监测孔的最大变形量以及最大变形所发生的阶段和所处的地层,具体如表5所示。

表5 深层变形分析表

5.2.2 数据对比分析

通过对以上数据进行对比分析可以有以下结果:

1)四个方位的最大变形主要发生在-3层、净空为7.44 m,其地层条件为④1粉土和④2粉质黏土,说明粉土与粉质黏土层相对于其他土层变形较大。

2)-3层施工时间为78 d,占比总施工时间278 d的28.1%,是变形较大的一个相关因素。

3)10个深层位移监测孔最大位移为27.1 mm,发生在ZQT04的14.5 m处,在预警值及控制值内。

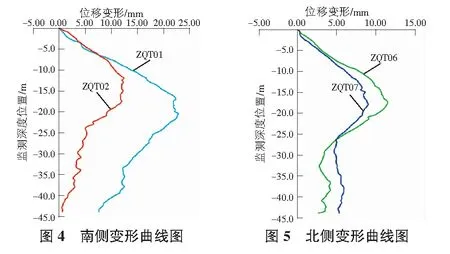

4)南侧ZQT01与ZQT02实际移变化曲线相差较大,可知ZQT01处深层加固质量欠缺;北侧ZQT06与ZQT07趋势相同且变形量较小,说明深层加固质量较为平均且较好,如图4,图5所示。

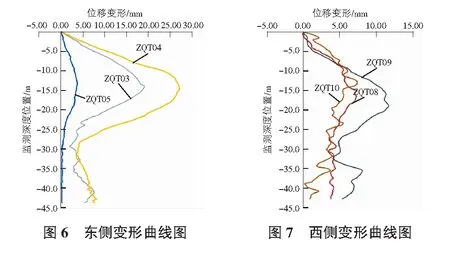

5)东侧最大位移约为西侧3倍,因东侧为盾构接收面而采用玻璃纤维筋,抗弯强度较小。

6)东侧最大位移发生在ZQT04处,西侧在ZQT09处,均为刚性铰接的跨中处,符合结构变形规律,如图6,图7所示。

5.3 墙地表沉降数据计算及分析

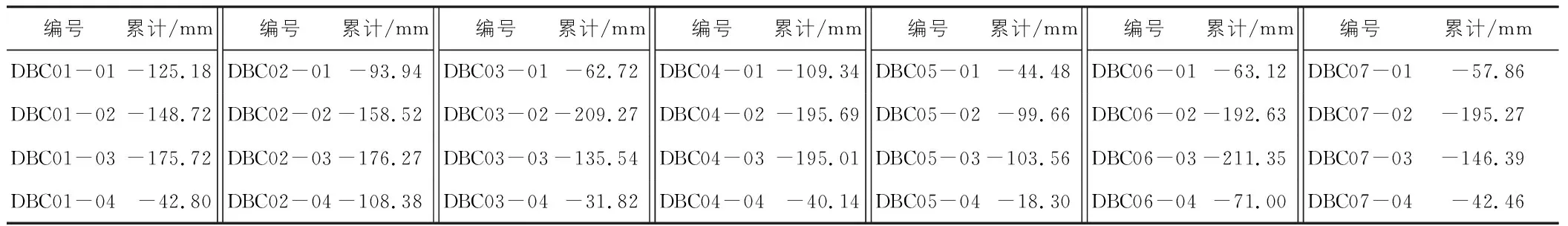

根据对超深逆作基坑在整个施工期间的监测数据进行分析整理后得出7个断面共计28组累计沉降数据,具体如表6所示。

表6 基坑周边地表沉降数据表

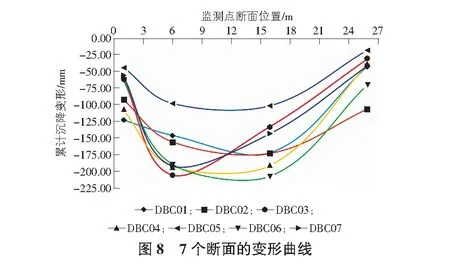

通过对表6数据进行统计分析后得出7个断面的变形曲线,具体如图8所示。

通过对以上图表进行对比有如下结论:

1)通过对28组沉降数据与报警值进行对比分析可知仅1处未报警、2处橙色警报、剩余均红色警报,报警率为96.4%。主要是因为本逆作基坑所处地层主要为粉质黏土层和圆砾卵石层,且坑外疏干井井管直径为325 mm大口径井管,水泵功率为7.5 kW,降水引起的沉降极为明显。

2)除DBC03其1处断面最大沉降点发生在距离基坑6 m的第二圈监测点处外,其余6处断面的最大沉降点均发生在距离基坑16 m的第三圈监测点处。

说明DBC03断面附近坑外加固效果较差,土体伴随降水固结作用明显,同时距离基坑16 m处的最大沉降也和降水有一定关联,后续可做进一步研究。

3)DBC05处沉降相对最小,说明此处转角加固效果明显;DBC07断面地表沉降相对最大,说明此断面附近地下水丰富且降水效果显著。

6 结论

根据工程实际分析可知超深盖挖逆作基坑的整体变形趋势有如下特点:

1)通过合理的组织开挖与结构施工,可缩短施工时间以进一步减少累计变形量。

2)坑内、外降水的时机与质量,对富水的粉质黏土层、圆砾及卵石层沉降影响较大。

3)地墙接缝的加固质量以及阴阳角的加固质量的优劣,对控制基坑整体变形有较大影响。

4)超深盖挖逆作基坑围护结构的最大位移随着软土层厚度的增加有增大的趋势。

5)因本工程地墙进入卵石层较早,其嵌固作用较好,实际最大变形处与设计计算最大弯矩处有一定不同。

6)围护结构整体刚度较大,在板撑的作用下抵抗变形能力较强,但是仍然受内部主筋(钢筋或玻璃纤维筋)材质、地质条件影响较大。