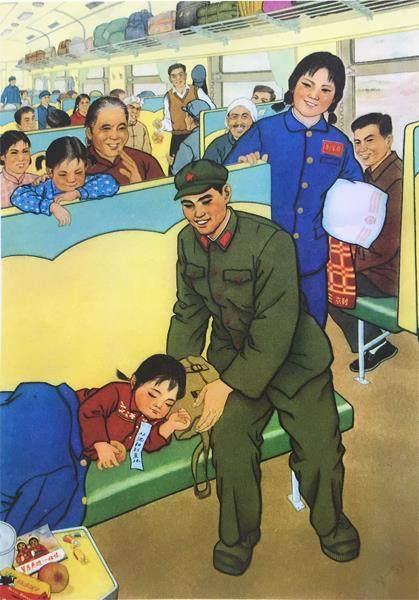

一幅年画背后的故事

20世纪70年代,在中国美术界的最高殿堂——中国美术馆,曾经悬挂着一幅题为《祖国处处有亲人》的中国画。孩子们在老师的带领下参观,有同学看到火车上熟睡的小姑娘胸前有个“从沈阳到宣化”的小布条,问老师,宣化在哪里?老师告诉他们:宣化在北京西北方向不远,是京张铁路沿线一座盛产钢铁和葡萄的古城……

当时,《北京日报》《解放军报》《京铁工人报》等报刊,纷纷刊载这幅绘画作品和评论文章。著名画家董辰生等在《解放军报》撰文说:“这幅画不用解释,主题思想明确易懂,用画说话,言简意赅。在画法上运用工笔重彩,线条流畅、色彩斑斓,恰似一首革命的抒情诗。”

北京人民出版社将这幅作品出版了年画,并根据铁路单位要求,给铁路职工加印了2万张。北京铁路局召开全局美术通讯员会议,组织大家观看展览,研讨这幅作品。铁道部后来举办了全国铁路第二届美术、摄影、书法展览,将《祖国处处有亲人》评为一等奖。

画作背后的故事

1971年3月28日,住在沈阳外婆家的5岁女孩李曦浩要回宣化找妈妈了。妈妈刘雅珍当时在宣化铁厂基建处工作,因两地大人工作忙不能接送,外婆一家决定将孩子托人带走。舅妈在小曦浩的外衣上缝了一个布条,上面写了“发站”和“到站”,写了两地家长的姓名、住址。他们知道铁路有规定,儿童不能单独乘坐火车,出于信任,舅舅在沈阳火车站候车室找到一位去北京出差的解放军战士。这位战士听了情况,立即接受了这一任务。舅舅把小曦浩,连同几元钱和几斤全国粮票交给这位战士,以便路上买些食物。

解放军战士抱着胸前戴有小布条的小姑娘,一上火车,立刻得到列车员和全车厢人的关爱。旅客们纷纷送来糖果、食品和小人书。于是,一兵一娃两位特殊乘客,在祖国大家庭的温暖中,顺利到达了首都北京。

解放军战士带着小曦浩来到候车室,找到了另一位去内蒙古出差的解放军战士。两位子弟兵在人声嘈杂中,进行了认真的“交接”。第二位解放军叔叔接过分文未动的钱和粮票,抱着小曦浩又登上了开往祖国西北的列车。

当刘雅珍在宣化火车站站台上从第二位解放军战士手中接过女儿,还有那原封未动的钱和粮票时,小曦浩还在挥舞着小手向解放军叔叔、列车员阿姨,以及所有乘客喊着“再见”,这位妈妈的泪水忍不住夺眶而出。

一星期后,刘雅珍接到一封陌生的来信,拆开一看,原来是第一位护送小曦浩的解放军战士写来的:“刘雅珍同志您好!您的女儿小曦浩平安到达宣化了吗?很是惦记……”在这封热情感人的长信末尾,他这样写道:“作为一名人民战士,我没有更好地完成护送孩子的任务,希望能得到您的谅解……”信的署名是解放军战士向华树,日期是1971年4月6日。

画作诞生的故事

1973年,我与我所在的北京铁路分局宣化火车站另外3位业余美术爱好者有感于此事,集体创作了中国画《祖国处处有亲人》,入选了分局内部展览。没多久,又先后入选了北京市美术展览和全国美术展览。

在創作初始,我们走访了刘雅珍母女,听了刘雅珍的叙述,看了向华树的来信,见到了活泼可爱的小曦浩。

我们想用8幅连环画来表现这感人的真实故事,考虑再三,缩减为4幅;最后想来想去,决定缩减成一幅中国画。用一幅画面容纳这个故事题材是有难度的。为此我们画了几张草图。第一张草图是在火车上,战士抱着孩子,旅客们热情送来食品和图书。第二张草图是小曦浩站在火车座位上给大家唱歌……结果,这些草图都被我们否定了。因为这类构思比较平淡,没有深度、没有意境。

我们反复思索:从沈阳到宣化,列车运行时间长,还要在北京中转换车,小女孩既兴奋又疲乏,肯定会在车上睡觉的。对!我们最后选定,让小姑娘在座椅上睡觉,憨厚的战士用军用背包给小姑娘当枕头、列车员和旅客们送来了水果和小人书,这样的构思会引发人们的无限遐想:小姑娘已熟睡了,人们还这么关爱她,可想而知,在她醒来时,车厢里是多么充满关爱……

最初的画作在北京分局展出时,画家朱介夫和当时的北京市文化局副局长赵凤川等同志前来观看,他们一眼就看上了这幅画,认为这幅作品不是一般的“好人好事”,是在讴歌我们伟大的社会主义祖国,是“重大题材”。

不久,北京市文化局、北京市美展办公室在北京火车站四楼大厅召开了一次全市美术工作者大会,由包括《祖国处处有亲人》在内的4幅重点作品的作者在会上作构思、构图的介绍。我有幸在会上发言,面对首都美术界专家和全市业余美术工作者400多人,我心中很激动,那种激动超越了个人,是为题材本身,为祖国大家庭,为铁路和美术而激动。

我被抽调到中国美术馆,对作品进行加工、提高,为入选北京市美展作准备。北京画院派来了中央美院毕业的女画家周思聪做我的辅导老师,老师虽然年轻,却很有水平,让我学到很多东西。

这期间,也有不少专业画家来看我们作画,有人问我:“你是铁路职工,为什么不突出铁路,把画面上的主角,由解放军战士换成列车员?”我说,这幅画歌颂的不仅是铁路,更是祖国。

加工完成后,赵凤川副局长高兴地对我说:“好,画得好!”

作品顺利入选北京市美展。几天后,我再次被抽调到北京画院的一座四合院里,对画作再加工、再提高,准备报送全国美展。这次的指导老师是画家马泉。

北京市选出40件作品报送全国美展办公室,结果只有10幅入选了全国美术展览,其中有《祖国处处有亲人》。于是,这幅作品两次在中国美术馆展出。这是我始料未及的。

故事到这里还没有结束。2019年5月16日,《今日宣化》 刊登了一篇专题报道《一幅年画串起“亲人”半个世纪的牵念》:

5月1日,宣化万柳公园,天空湛蓝,阳光和煦。阔别宣化多年的小曦浩和母亲刘雅珍专程从北京赶来,与46年未相见的“亲人周振清”相聚。46年前,一幅《祖国处处有亲人》的年画,串起了军民鱼水情深和对祖国的歌颂。46年后,这幅年画带着牵念,再次“穿越”时空,让主人公与创作者实现跨世纪的相见。

当年的小曦浩长大后,以优异的成绩考入天津南开大学,毕业后在中国建设银行工作,后来又走上领导岗位,妈妈也随之到北京居住……

那天,我和“小曦浩”重逢,她已经是一位个头高高、沉稳亲切的漂亮女士,我们紧紧握手,泪水禁不住湿了眼眶……

那天,宣化区的领导、负责《上谷文化》杂志的同志与“小曦浩”座谈研讨,并带她参观游览。她感慨:宣化变化真大,铁路公路、京津冀协同发展,祖国大家庭的成员们离得越来越近了。

那天,我忽然感到,自己虽然是祖国大家庭中普通的一员,但我没有辜负岁月,传递了也收获了特殊的幸福与温暖。我想起当年的解放军战士向华树以及他的陌生的战友,他们在哪里?我想,无论在哪里,他们一定会继续传递着爱,也感受着爱吧。