高速公路隧道养护中薄层沥青混凝土罩面技术的应用

尚 青

(南昌路兴交通工程监理咨询有限公司,江西 南昌 330000)

0 引言

我国南方地区隧道大多采用水泥混凝土路面,在长期行车荷载作用下,抗滑性能逐渐衰减。因抗滑性能不足、水泥路面平整度降低,行车安全性和舒适性大大降低。结合已有工程经验,加铺沥青层不失为一种有效的处治措施。加铺相对较厚的沥青结构层能满足抗反射裂缝方面的需要,但因隧道中净空、环境污染、施工工效等方面的限制,工程量较少的薄层罩面更具合理性。学者们在展开大量理论研究的同时,大都将研究重点放在薄层罩面技术应用范围、路用性能评价等方面,对材料级配设计、抗反射裂缝、层间黏结等问题重视程度略显不足。基于此,该文采用断级配设计思路,对连通性更好、路表构造更丰富的抗滑级配展开探索,并通过改进碎石封层,提升隧道水泥混凝土路面抗反射裂缝及层间黏结性能。

1 薄层沥青混凝土罩面技术概述

该技术通过普通施工设备碾压,达到2~3 cm的加铺层厚度,对于普通混凝土桥梁、隧道、路基等路段加铺十分适用;层间采用碎石封层技术或乳化沥青黏层。该结构层充分利用了NovaChip(超薄磨耗层)、SMA(沥青玛蹄脂碎石混合料)及BBTM(特薄沥青混凝土)等技术优势,属于施工性能和路用性能较好的骨架密实型沥青混凝土[1]。为保持密水性,该混合料主要采用粒径0~3 mm、3~5 mm、5~8 mm 等公称粒径较小的机制砂,粗集料比例相对增大,接近单一粒径,同时也具备较好的施工均匀性。

目前,薄层沥青混凝土材料主要按照马歇尔混合料方法设计,级配上、下限主要根据经验确定,造成其混合料抗滑性能差异较大,施工效果并不理想。该混合料基本只能改善旧沥青路面平整度,其余方面路用性能的提升相当有限。

2 薄层沥青混凝土罩面功能设计

2.1 级配设计

为提升薄层沥青混凝土罩面抗滑性能和结构耐久性,首先必须展开级配设计。结合相关研究成果对2.36~4.75 mm颗粒全间断、半间断、无间断构造偏差深度均值和骨架构造等的比较分析,在间断程度持续增大,4.75~9.5 mm颗粒数量持续增多的情况下,骨架构造密度增强,偏差深度均值增大,路面构造凹凸程度随之增强[2]。采用工业CT扫描技术对混凝土细观结构分布情况展开检测得出,4.75 mm完全间断级配的骨架密实型混凝土抗滑性能最佳,2.36 mm完全间断级配次之,4.75 mm部分间断级配效果最差。综合考虑施工便利性、材料抗水损性、抗滑性等技术方面的要求,薄层沥青混凝土罩面应采用2.36 mm 间断级配。

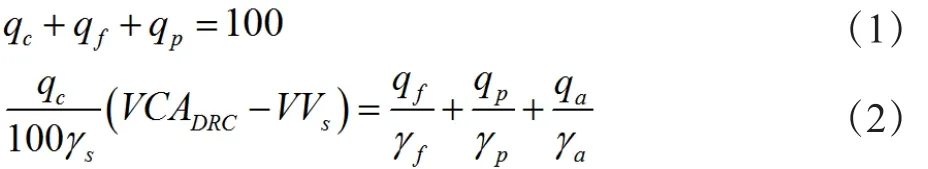

此外,必须结合沥青混凝土内部高温抗变形能力以及路表抗滑颗粒和车轮间的接触特性,应用主骨料空隙填充法展开薄层沥青混凝土骨架级配设计和体积设计[3],配合比计算公式如下:

式(1)中,qc——粗集料质量分数(%);qf——细集料质量分数(%);qp——矿粉质量分数(%);式(2)中,γs——粗集料相对紧装密度;VCADRC——主骨架紧装间隙率(%);VVs——沥青混凝土目标空隙率设计值(%);qa——沥青用量质量分数(%);γf——细集料表观相对密度;γp——矿粉表观相对密度;γa——沥青相对密度。

采用主骨料空隙填充法展开薄层沥青罩面混凝土级配设计,所拟定的混凝土目标空隙率为4.5%,粉胶比为1.3;根据经验所确定的油石比为6.0%,据此可确定出7.8%的矿粉用量。结合以上分析,薄层沥青罩面混凝土以4.75 mm颗粒为主,故按照《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142—2019)所规定的单一4.75 mm颗粒进行主骨架紧装间隙率测定,结合式(1)和(2)所计算出的粗细集料质量分数分别为73.8%和18.4%。

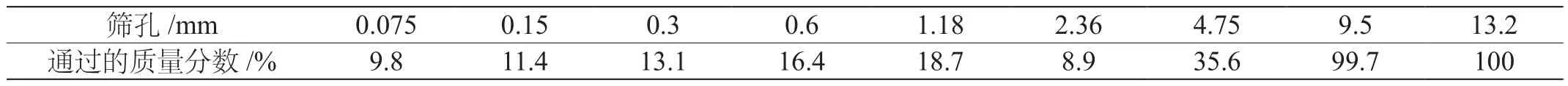

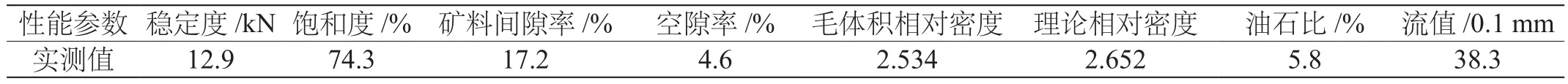

薄层沥青罩面混凝土不用3~5 mm间断级配规格料,仅使用 0~3 mm 和 5~10 mm 规格料,级配情况见表1。根据级配设计结果,通过2.36 mm筛孔的集料质量分数仅为8.9%。基于此,进行了马歇尔试验,确定出的最佳油石比为5.8%,混合料马歇尔试验结果见表2。

表1 设计级配

表2 马歇尔试验结果

进一步通过摆式仪和铺砂试验展开薄层罩面沥青混凝土抗滑性能试验和评价。结果显示,薄层沥青罩面混凝土表面构造深度为1.02 mm,摆值取78.6 BPN,高于改进型密级配混凝土0.93 mm的表面构造深度和72.4 BPN的摆值,抗滑性能更加优异。

2.2 抗反射裂缝设计

公路隧道病害水泥混凝土路面加铺薄层沥青罩面后,加铺层因受到行车荷载的反复作用,会产生剪切和弯曲;快速运行的车轮荷载在裂缝周围施加较大的作用力,形成冲击荷载,长此以往,必定会形成反射裂缝。在材料设计阶段,必须对罩面层沥青混合料在冲击荷载作用下的力学性能展开分析评价。

按照《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG3420—2020)的要求制备试件,并测定试件受到冲击荷载作用后的变形曲线,曲线和横轴所夹面积即为引发材料断裂所需的能量。受到行车荷载冲击作用后,变形曲线的面积代表冲击韧性,该取值越大,说明材料抗反射裂缝性能越强[4]。相关研究成果也表明,半刚性基层沥青路面反射裂缝尖端应力强度因子主要受沥青层模量的影响,且随着沥青层模量的增大,裂缝尖端应力强度明显增大。由此可见,从沥青材料角度加强薄层沥青混凝土抗反射裂缝性能设计切实可行。

具体而言,可采用PG82高模量SBS改性沥青结合料,并增大沥青用量,在5.8%的油石比下矿料间隙率显著提高,抑制反射裂缝的效果也更加优异。

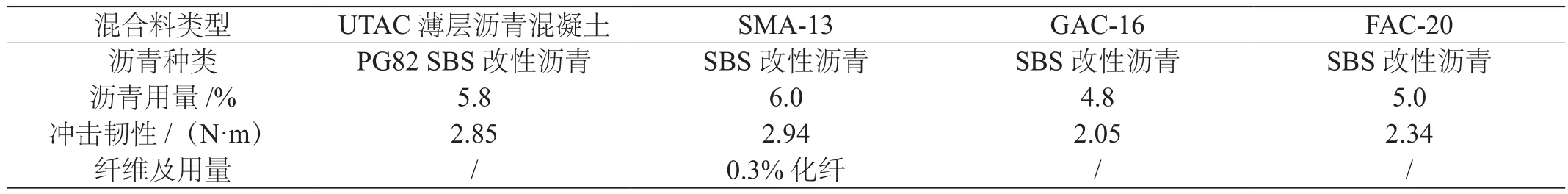

为综合评价薄层沥青混凝土抗反射裂缝性能,制备尺寸为 25 cm×3.5 cm×3.0 cm 的小梁试件,展开三点弯曲试验,根据试验结果绘制荷载-跨中挠度曲线,并计算混凝土材料的抗冲击韧性。结果详见表3。通过表中试验结果,对于相同品质的SBS改性沥青而言,SMA沥青混合料冲击韧性最高;PG82 SBS改性沥青冲击韧性略低于SMA。表明PG82 SBS改性沥青的使用及沥青用量的提高能明显提升沥青混合料抗反射裂缝性能。此外,化纤纤维的掺加能形成网状结构,提高黏层沥青裹覆集料的性能,更加有效地锁住封层集料,提升加铺混合料和旧水泥混凝土路面的层间黏结力和封层结构强度。应力吸收黏结层形成后,还会使竖向应力荷载更加柔和地分散至加铺结构层间,减缓行车荷载对面层的破坏。

表3 混凝土材料抗冲击韧性试验结果

2.3 层间黏结设计

原水泥混凝土路面和加铺的混凝土罩面属于两种刚度完全不同的材料,对于纵坡较大的高速公路隧道工程,必须在加铺层和原路面之间设计较大的水平剪应力,以增强层间黏结。与此同时,水泥混凝土板和加铺的混凝土罩面之间也必须设置性能良好的应力吸收层,应对反射裂缝的不利影响。

基于以上考虑,可对碎石封层展开以下两个方面的改进设计。一是掺加纤维,通过纤维网状结构裹覆黏层沥青,嵌锁住封层集料,防止集料脱落的同时,提升封层结构强度;二是以高模量改性沥青为封层黏结料,形成厚度在5~10 mm左右的黏结力及模量均较大的应力吸收黏结层,以便使竖向应力荷载均匀地分散至加铺结构层,最大程度降低行车荷载对罩面层的碾压破坏。

为进行薄层沥青混凝土罩面层与应力吸收碎石封层间黏结性能的评价,对3 cm厚的罩面层+1 cm厚的纤维碎石封层展开25℃抗拉拔试验。在碎石封层改性沥青洒布量、纤维及碎石撒布量分别为 2.2 L/m2、120 g/m2、6.5 kg/m2的情况下,罩面层实测抗拉拔强度均值为0.9 MPa,最大达到1.2 MPa,层间黏结性能明显优于以SBS改性乳化沥青为黏结层的超薄磨耗层。

3 工程应用

某高速公路为双向四车道设计,起讫桩号K120+000~K175+421,线路长55.421 km,全线设置2座隧道,单洞长度均为5 459 m,洞内铺设水泥混凝土路面。该高速公路于2011年初建成通车,在长期行车荷载和环境因素的综合作用下,2座隧道水泥混凝土路面性能均快速衰减,为提升隧道内路面性能,保证行车安全,必须及时实施养护处治。公路管理部门经过多方调查和论证,最终决定加铺2 cm厚的热拌薄层沥青混凝土罩面。薄层沥青混凝土属于间断级配混合料,粗集料用量大,粉料多,改性沥青用量相对较多,能提供更加耐久的抗滑构造和丰富的沥青油膜保护,提升罩面层结构的耐久性。同时,将粗集料最大粒径从10 mm减至8 mm,优化了罩面混凝土的均匀性。

3.1 薄层沥青混凝土罩面施工

薄层罩面为功能层,在施工前必须彻底处治原水泥混凝土路面病害,清理路面杂物,保证罩面层和原路面的有效黏结。结合所划出的铣刨面积和深度逐道铣刨,保证铣刨后边线顺直,还应彻底清理路槽。

该公路隧道薄层罩面沥青混凝土通过设计生产能力为每锅200 kg的MAC-320型沥青拌和楼制备,拌和时间 60 s,其中干拌与湿拌时间分别按10 s和 50 s控制。隧道内温度比隧道外低。为此,必须严格按照设计要求控制混合料出厂温度。在使用自卸车运输混合料的过程中,必须通过篷布严密覆盖,起到保温及防尘作用。

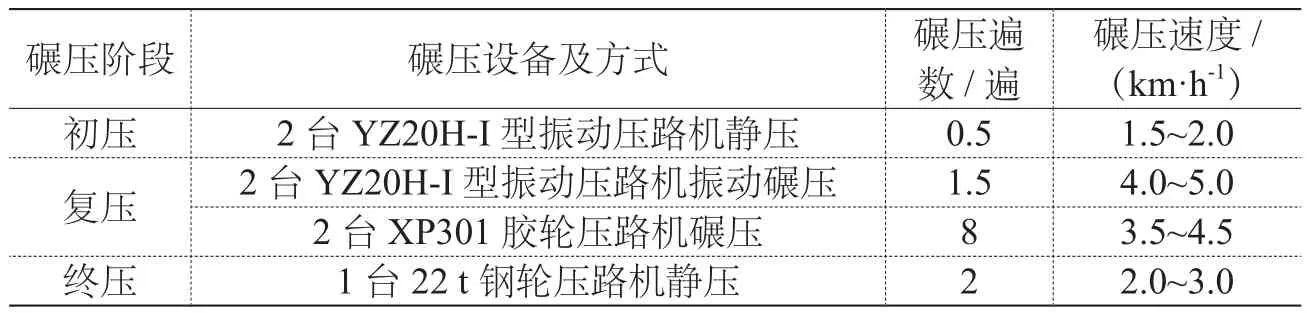

摊铺薄层罩面混凝土前必须先施工SBS改性沥青碎石封层,按照1.3~1.8 kg/m2的用量洒布改性沥青,粒径5~8 mm 的碎石集料则按照 5~8 kg/m2的量撒布。碎石料应均匀撒布,覆盖面积达到60%即可,并通过人工方式铲除撒布过多的碎石集料。使用2台沃尔沃ABG-6820型沥青摊铺机按照5~10 m的距离前后摊铺,借助平衡梁自动找平。考虑到该高速公路2座隧道中水泥混凝土面板平整度均不良,故应加强初始压实度控制,同时将摊铺速度降至2.0 m/min左右。摊铺后应及时紧跟碾压。碾压施工方案详见表4,其中,往返1次为1遍。

表4 碾压施工方案

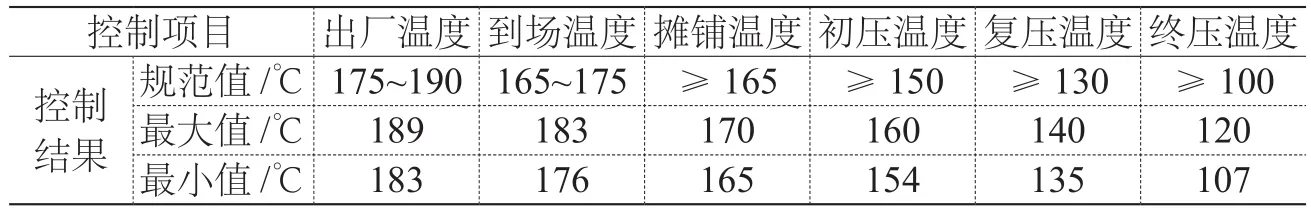

为保证薄层罩面沥青混凝土施工质量,必须加强温度控制,具体要求和实测结果见表5。

表5 薄层罩面沥青混凝土施工温度控制要求

3.2 施工效果

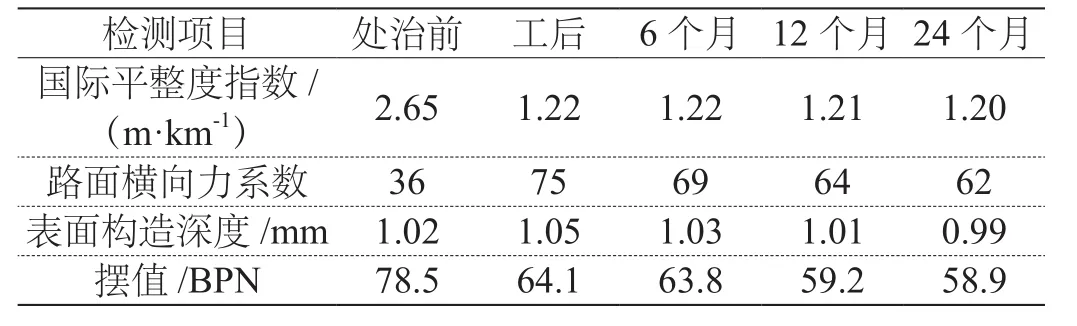

该高速公路2座隧道加铺薄层沥青混凝土罩面后,外观质量均匀良好,对于竣工通车及工后运行过程展开为期2年的跟踪观测,观测结果见表6。由此可知,加铺薄层沥青混凝土罩面后,国际平整度指数均值从处治前的2.65 m/km降至1.22 m/km,路面横向力系数均值从处治前的36提升至处治后的75,路面平整度及抗滑性能均显著改善。从表中检测结果看出,公路隧道病害水泥路面加铺薄层沥青混凝土罩面后,横向力系数、摆值、构造深度等取值显著提高,工后检测值完全满足《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142—2019)要求;通车6个月、12个月及24个月后相应参数取值仍超出规范水平。表明薄层沥青混凝土罩面抗滑性能良好,路用性能优良。

表6 施工效果检测

4 结论

综上所述,薄层沥青混凝土罩面厚度较薄,密水性、表面排水性及抗滑性十分优异,同时具备一定的机构补强功能,在施工设备、工艺等方面也无特殊要求。施工结果表明,该高速公路隧道养护处治过程中,通过加强原材料选择,严格级配控制等措施,保证了隧道内病害水泥混凝土路面加铺薄层罩面施工质量,使隧道路面抗滑性、抗磨耗性等得以恢复和提升,平整度大大改善,行车舒适性提高,也为该技术的推广应用奠定了经验基础。