溪岸蠼螋对棉铃虫的捕食能力

田彩红, 张俊逸,2, 徐存翊, 李国平, 黄建荣, 刘 毅,王根松, 封洪云, 尹新明, 封洪强*

(1.河南省农业科学院植物保护研究所, 河南省农作物病虫害防治重点实验室, 农业农村部华北南部作物有害生物综合治理重点实验室, 河南省作物保护国际联合实验室, 河南省生物农药工程研究中心, 郑州 450002; 2.河南省害虫绿色防控国际联合实验室, 河南农业大学植物保护学院, 郑州 450002; 3.太康县农业农村局棉花办公室, 周口 461400)

棉铃虫Helicoverpaarmigera(Hübner)隶属鳞翅目Lepidoptera,夜蛾科Noctuidae,是棉花、玉米、蔬菜等作物上的重要害虫[1]。转Bt基因抗虫棉的大面积商业化种植,有效遏制了该虫对棉花的为害[2]。然而,Bt杀虫蛋白经过长期的选择,势必会造成棉铃虫产生抗性[3],长期监测表明,长江流域和黄河流域棉区棉铃虫种群对Cry1Ac的敏感性显著下降[4]。近些年来,由于我国棉花种植战略性转移至新疆地区,在黄河流域与棉花同期种植的玉米、花生、大豆、蔬菜及果树等为棉铃虫提供了自然庇护所,导致了棉铃虫种群数量的回升[5]。利用捕食性昆虫进行田间生物防治是调控害虫种群的一种有效、经济和环境友好的途径,已被广泛应用于害虫综合治理策略中[6]。要制定强制性的棉铃虫等靶标害虫抗Bt棉花抗性管理计划,就必须从单个农田的虫害控制转向全区域景观协调调控[7]。捕食者与猎物的关系是棉田生态系统中普遍存在的食物链层级的交互关系,可层级地决定生态系统的属性与功能。明确捕食性昆虫与猎物之间的联系,是生物多样性资源保护和利用捕食性昆虫控制害虫的前期基础,而充分发挥自然天敌的控害作用来综合治理棉铃虫也是促进抗虫棉持续利用、维护棉田生态平衡和推进棉花绿色发展的重要途径[8]。

蠼螋LabiduraripariaPallas,隶属于革翅目Dermaptera,蠼螋科Labiduridae,因其前胸板上有两条暗黑色的纵向条纹,也称为溪岸蠼螋、堤岸蠼螋、河滩螋[9]。早在1974年,该虫就被认为是典型的陆生节肢动物捕食者,可以捕食棉田斜纹夜蛾Spodopteralitura(Fabricius)的卵和幼虫、棉蚜AphisgossypiiGlover和扶桑棉粉蚧PhenacoccussolenopsisTinsley,另外也捕食黏虫Mythimnaseparata(Walker)的幼虫、小蔗螟Diatraeasaccharalis(Fabricius)和粉纹夜蛾TrichoplusianiHübner的蛹等,该虫广泛分布在热带、亚温带地区[10],本课题组前期调查发现,该种昆虫在我国黄淮海地区田间皆有分布[11]。

溪岸蠼螋对棉铃虫的捕食作用截至目前尚未见报道,为探究其对棉铃虫的捕食能力,本文研究了溪岸蠼螋若虫和成虫对棉铃虫幼虫、蛹和成虫的捕食行为和能力,并进一步测定了溪岸蠼螋5龄若虫和雌雄成虫对棉铃虫幼虫、蛹和成虫的取食选择性,以期为保护和开发利用该类昆虫用于控制棉铃虫为害,提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 供试昆虫

棉铃虫3龄幼虫于2020年6月-7月采集自河南省周口市太康县常营镇前河村(114.63°E,34.14°N)棉田,棉花品种为‘中棉所99F1’。在温度(26.0±0.5)℃、相对湿度(65±10)%、光周期L∥D=16 h∥8 h条件下于实验室内用人工饲料继代饲养。

溪岸蠼螋雌雄成虫于2020年6月-7月采集自河南省周口市太康县常营镇前河村棉田农用微喷带下面,在莱福PQX型人工气候箱(宁波莱福科技有限公司)内用人工饲料继代饲养[12]。饲养条件为温度(27.2±0.5)℃、相对湿度(80±5)%、光周期L∥D=16 h∥8 h。选择龄期一致、健壮的第6代试虫进行试验。试验所用的各发育阶段溪岸蠼螋,在捕食试验前均饥饿24 h。

1.2 试验方法

1.2.1溪岸蠼螋对棉铃虫幼虫、蛹和成虫的捕食能力观察和测定

在实验室条件下,选取生长健壮、龄期一致的溪岸蠼螋1~5龄若虫和交配前的雌雄成虫,单头放置于圆形养虫盒(上口长×下口长×高=150 mm×170 mm×90 mm,下同)中饥饿24 h,饥饿期间放入仅浸润了灭菌蒸馏水的脱脂棉球为试虫补充水分。第2天,放入不同发育阶段的棉铃虫(幼虫、蛹和成虫)。经过室内预试验,分别于每养虫盒内放置不同阶段棉铃虫40头,对棉铃虫幼虫猎物,同时放入棉铃虫幼虫人工饲料为其提供食物,对棉铃虫成虫猎物,同时放置装有5%蜂蜜水的灯芯状蜜罐为其补充营养[13],每个处理设置对照,对照的捕食者为仅放置浸润了灭菌蒸馏水的脱脂棉球的饥饿处理的溪岸蠼螋,对照的猎物为不接入溪岸蠼螋的处理,分别用以检查捕食者和猎物的自然死亡数量,试验重复20次,记录捕食的虫数,自相残杀的棉铃虫幼虫数。利用视频显微镜(奥斯微3DM-HD202WF,深圳市奥斯微光学仪器有限公司)观察溪岸蠼螋对棉铃虫的捕食行为,24 h后记录不同处理下溪岸蠼螋自然死亡数量,棉铃虫被捕食量、自然死亡和自相残杀的数量。各猎物校正被捕食量=(处理组棉铃虫死亡数—对照组棉铃虫死亡数)。

1.2.2溪岸蠼螋5龄若虫和雌雄成虫对棉铃虫幼虫、蛹和成虫的捕食喜好性测定

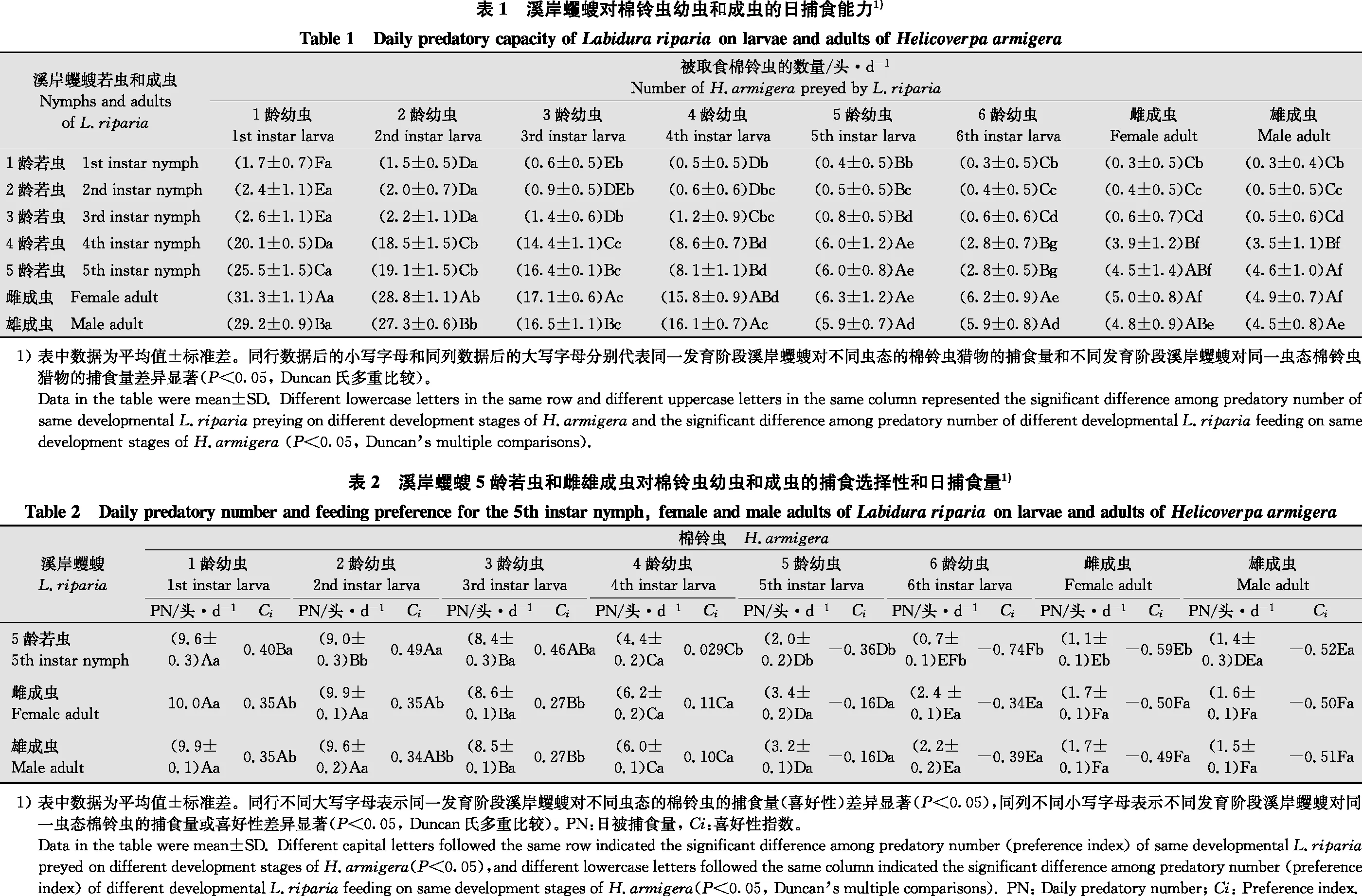

分别选取健壮的溪岸蠼螋5龄若虫和雌雄成虫单头置于养虫盒内饥饿24 h,养虫盒规格同上,经预试验,将棉铃虫不同龄期的幼虫(含幼虫人工饲料)、蛹、雌雄成虫(含装有成虫营养液的蜜罐)各10头,将它们混合喂养在长方形养虫盒(长×宽×高=250 mm×180 mm×100 mm)内,之后放入饥饿24 h的溪岸蠼螋,每盒接入1头,置于温度为(27.2±0.5)℃、光周期为L∥D=16 h∥8 h、相对湿度为(80±5)%的人工气候箱内饲养,于次日8:00~12:00观察记录每盒内溪岸蠼螋对不同发育阶段棉铃虫的取食量,每处理重复20次,试虫对照处理同1.2.1。溪岸蠼螋对不同发育阶段棉铃虫的捕食喜好性采用捕食者对不同猎物的喜好性指数Ci判定[14],公式为:Ci=(Qi—Fi)/(Qi+Fi),式中Ci为捕食者对猎物的喜好性指数,Qi为捕食者对第i种猎物的捕食比例,Fi为第i种猎物在环境中所占的比例。Fi=Ni/∑Ni, 其中Ni为环境中第i种猎物的数量;Qi=Nai/∑Nai,其中Nai为捕食者捕食第i种猎物的数量。捕食者对第i种猎物有正喜好性时,0 试验数据为平均值±标准差,相同龄期的溪岸蠼螋对棉铃虫幼虫、蛹和成虫的捕食和不同发育阶段溪岸蠼螋对相同龄期棉铃虫的平均捕食量采用ANOVA单因素方差分析,多重比较采用 Duncan’s 新复极差法。所有统计均在IBM SPSS Statistics 20软件中进行。 2.1.1溪岸蠼螋对棉铃虫的捕食行为 在实验室条件下,溪岸蠼螋1~5龄若虫和雌雄成虫对棉铃虫1~6龄幼虫均具有较强的捕食能力,在捕食时依次经过快速爬行和触角上下左右抖动搜寻、利用口器和附足试探、尾铗猛烈攻击后钳夹固定和撕咬捕食4个阶段(图1a~f)。捕食时,对1~3龄棉铃虫低龄幼虫,溪岸蠼螋直接利用其口器取食,将整头幼虫全部取食完后,再去寻找捕食其他棉铃虫幼虫(图1a);对4~6龄高龄幼虫,先躲避一侧,之后轻轻试探,并迅速利用尾铗固定,捕食时避开棉铃虫幼虫的头部并利用其咀嚼式口器撕破猎物表皮,先嚼食其体液,再取食虫体,仅余幼虫头部坚硬部分(图1b~e),之后再去搜寻其他棉铃虫幼虫。溪岸蠼螋雌雄成虫的捕食行为无明显差异。 图1 溪岸蠼螋雌雄成虫捕食棉铃虫幼虫 试验中观察到,在捕食4~6龄棉铃虫幼虫时,溪岸蠼螋也有被棉铃虫幼虫攻击的情况,此时溪岸蠼螋5龄若虫和雌雄成虫均会喷射腐肉气味的气体以驱赶猎物。在饱食情况下,溪岸蠼螋雌雄成虫在咬破棉铃虫幼虫体壁后只取食少量棉铃虫体液和内容物直至棉铃虫幼虫不再挣扎,随即放弃该虫又去寻找其他猎物。 2.1.2溪岸蠼螋对棉铃虫幼虫、蛹和成虫的捕食能力 试验发现,各发育阶段的溪岸蠼螋均不取食棉铃虫完整的蛹体,溪岸蠼螋1~5龄若虫和雌雄成虫均可取食棉铃虫幼虫,相同龄期的溪岸蠼螋对不同发育阶段的棉铃虫幼虫的捕食量随着棉铃虫龄期的增长捕食量逐步减少。雌性溪岸蠼螋成虫的捕食能力最强,对棉铃虫1龄幼虫日捕食量最大,为(31.3±1.1)头,是对棉铃虫6龄幼虫捕食量的5.05倍;其次为雄性溪岸蠼螋成虫,对棉铃虫1龄幼虫日捕食量为(29.2±0.9)头。1龄溪岸蠼螋若虫也具有一定的捕食能力,对棉铃虫1龄幼虫日捕食量为(1.7±0.7)头;综上结果表明,溪岸蠼螋对棉铃虫幼虫和成虫均具有控制能力,且控制低龄幼虫的效果较好(表1)。 不同龄期的溪岸蠼螋对相同龄期棉铃虫幼虫的捕食量随龄期增加而增大,对1~3龄棉铃虫幼虫,溪岸蠼螋雌成虫捕食能力最强,其次是溪岸蠼螋雄成虫,再次是溪岸蠼螋5龄若虫。但是,对棉铃虫4~6龄幼虫和雌雄成虫,溪岸蠼螋雌雄成虫和5龄若虫的捕食量差异不显著(表1)。 在棉铃虫不同龄期幼虫、蛹、雌成虫和雄成虫混合饲喂情况下,溪岸蠼螋5 龄若虫、雌成虫、雄成虫均不捕食棉铃虫的完整蛹体,但可取食蛹壳破裂的蛹,更喜捕食活动的昆虫,其中对幼虫的捕食量较大,以雌成虫对1龄棉铃虫幼虫的捕食量最大,为 10.00 头/d。对成虫的捕食量少于幼虫,以5龄若虫对棉铃虫雌成虫的捕食量最小,为 1.1 头/d。溪岸蠼螋各发育阶段对棉铃虫1~4龄幼虫均表现正喜好性,对5~6龄棉铃虫幼虫和雌雄成虫表现负喜好性(表 2)。 棉铃虫是为害棉花等作物的一种重大致灾性害虫,转基因棉花有效地控制了棉铃虫对棉花的为害。虽然我国目前尚未发现因为棉铃虫产生抗性而导致转基因棉花种植失败的情况,但是抗性演变问题不可忽视,而且本研究所用的3龄棉铃虫也是从棉田获得,说明低龄幼虫可以在棉田生存,其是否能够在棉田持续为害,需要持续监测。由于种植业结构的改变,2010年以来,黄河流域棉花种植面积锐减,棉铃虫在玉米等作物上为害再次加重[15]。农田生态系统中节肢动物食物网结构错综复杂[16],田间试验发现,天敌是导致棉铃虫低龄幼虫和卵死亡的主导因素[17]。溪岸蠼螋,作为黄淮海地区广泛存在的捕食性昆虫,目前还处于未开发利用状态。本研究通过明确棉田捕食性昆虫溪岸蠼螋与棉铃虫的捕食关系,在景观格局和农业集约化种植模式下,为发挥田间革翅目昆虫的生物控害功能提供数据支持。 本研究发现,经室内人工饲料饲养的第6代溪岸蠼螋若虫和成虫对棉铃虫幼虫和饱食蜂蜜水的成虫仍然具有良好的捕食能力,说明该虫可作为天敌培育的合适虫源。试验发现溪岸蠼螋成虫的捕食能力最强,且可以使棉铃虫幼虫低龄幼虫立即死亡停止为害,这一捕食特点优于寄生性天敌和微生物农药制剂,因为采用后者进行防控时,棉铃虫仍可活动、继续取食为害一段时间,说明溪岸蠼螋若作为天敌昆虫,具有速效性强的特点。Waddill在玉米田研究发现,雌性溪岸蠼螋对带斑黄瓜叶甲DiabroticabalteataLe Conte成虫的捕食能力比雄性溪岸蠼螋强[18],我们在室内的研究结果也与此结果相吻合。在棉田捕食棉铃虫的能力如何,还需要进一步研究。 本研究发现溪岸蠼螋若虫和成虫对棉铃虫1~3龄幼虫具有良好的捕食能力。棉铃虫等鳞翅目害虫的幼虫通常在夜间出来为害,而蠼螋多在夜间活动[19],该种昆虫早在1959年就被认为是一种广谱的夜间捕食者,在棉田1头溪岸蠼螋一晚上即可取食10~20头海灰翅夜蛾Spodopteralittoralis幼虫[20]。Price等的田间试验表明溪岸蠼螋每天可分别捕食大豆尺夜蛾PseudoplusiaincludensWalker 2龄幼虫37.9头,3龄幼虫4.5头[21],该虫也可捕食棉蚜、斜纹夜蛾幼虫和卵等,捕食范围广[22],因此,溪岸蠼螋不仅可以作为棉铃虫的天敌,也可以捕食棉田其他害虫。将来在棉田系统中可以将该种昆虫作为天敌资源保育,作为生态控制棉田害虫的有效组成部分。 本研究发现,随着棉铃虫幼虫龄期的增长,溪岸蠼螋捕食虫量也逐步降低,但在饱食情况下,仍四处寻找猎物,撕裂猎物体壁后只取食少量体壁内容物,即放弃再去寻找其他猎物幼虫继续用其尾铗固定撕咬。而在捕食高龄棉铃虫幼虫时,面对比自己身体大的猎物,溪岸蠼螋多次试探,之后猛烈捕食,在猎物做出激烈反抗时,低龄若虫迅速逃跑以躲避猎物反捕,5龄若虫和雌雄成虫均喷射难闻气体用于防御,之后再用尾铗迅速固定猎物撕咬其表皮取食其内容物。说明即使在遇到比自己体型大的个体时,和多数捕食性昆虫类似[23-25],化学防御是溪岸蠼螋的主要防御技能,受到外界刺激时,溪岸蠼螋通过释放防御气体之后再将对方制服捕食,说明该虫适应环境能力和捕食能力均较强。 通过本研究的强迫试验发现,溪岸蠼螋并不捕食棉铃虫完整的蛹体,但是将蛹的表皮撕破一裂口后,饥饿的溪岸蠼螋会马上扑上去取食,取食选择试验也发现,溪岸蠼螋更喜欢选择活动的猎物捕食。强迫试验下,溪岸蠼螋同样不捕食草地贪夜蛾的蛹[26-27],本研究结果与其结果相似。但是,田间试验发现,溪岸蠼螋可以捕食大豆尺夜蛾的蛹[21];同为革翅目昆虫的垫跗螋Chelisochesmorio(Fabricius)也能捕食椰心叶甲Brontispalongissima(Gestro)的蛹[28],可能在强迫试验下,棉铃虫蛹表皮太硬不利于溪岸蠼螋啃食。溪岸蠼螋田间是否对棉铃虫的蛹有捕食行为,还需进一步研究。 我国中原地区人多地少,土地多功能利用和农业集约化同时影响天敌群落及其相关的生态系统服务。革翅目昆虫在棉田的生物多样性和其在食物网中的角色目前仍然知之甚少。本研究为开展其生态学服务功能深入研究提供了前期参考,革翅目昆虫中的一些捕食性个体是农业生产上重要的害虫天敌,但不乏一些杂食和植食性个体也取食农作物的种子、幼苗、花或者果实,成为农业或者贮粮害虫[29-33]。溪岸蠼螋是否为害棉花等植株,取食选择性如何,需要采用分子标记猎物的方法来明确该虫在田间的取食作用、觅食行为等特性。1.3 数据处理

2 结果与分析

2.1 溪岸蠼螋对棉铃虫的捕食行为和捕食能力

2.2 溪岸蠼螋5龄若虫和雌雄成虫对棉铃虫的捕食选择性

3 结论与讨论